-

我国台湾地区融合教育在学术界已具有较高的认可度。兰岚等发现,我国台湾地区特殊儿童入学以融合教育为主,真正将“障而无碍”“尊重差异性”等作为针对特殊儿童的基本理念,特教课程也非常个别化、人性化及生活化[1]。赵德成的研究也发现我国台湾地区在推行零拒绝、社区化、无障碍的同时,特别强调适性化和个别化,希望特殊儿童接受符合其身心发展的教育,从而实现最终的融合[2]。王瑜等发现我国台湾地区大力推动特教立规及其修订,在促进全面融合方面的经验值得借鉴[3]。可见,各位学者对我国台湾地区融合教育的认可度很高。

2015年12月,我国台湾地区“颁布”了新修订的“高级中等以下学校特殊教育课程发展共同原则及课程大纲总纲”(简称“特殊教育课程纲要”),“特殊教育课程纲要”最大的亮点便是体现了融合教育理念与精神,其目的是促进融合教育背景下特殊教育(简称“特教”)与普通教育(简称“普教”)课程的接轨,强调通过课程调整使每一位特殊儿童皆有参与普教课程的机会,从而实现充分就学、适性扬才。在大陆随班就读规模逐渐扩大,并出现了质量难以赶上规模发展速度之际,通过对我国台湾地区“特殊教育课程纲要”修订背景、理念及实施特点进行分析,学习和借鉴我国台湾地区特教课程设计的先进理念及课程规划经验,促进大陆随班就读朝着融合教育的方向不断发展,使每一位特殊儿童皆能接受基于需求的适性教育,切实提高随班就读的整体质量。

全文HTML

-

我国台湾地区特教课程的发展受教育思潮、相关规定及社会需求等因素影响而不断演进与改变[4]。因此,“特殊教育课程纲要”的修订也就是在有关规定、融合教育发展潮流、原“课纲”的不足等因素的推动下开启的。

-

我国台湾地区“特殊教育课程纲要”的“颁布”,与其不断立规、修订的推动是分不开的,自1984年“颁布”“特殊教育有关规定”后,为了更好地满足融合教育背景下特殊儿童的发展需求,我国台湾地区分别于1997年、2001年、2004年及2009年先后对“特殊教育有关规定”进行了多次修订,于2013年及2014年增修了部分条文。值得注意的是,我国台湾地区“特殊教育有关规定”将修订重点始终放在融合教育的主线上,即明确规定并不断扩大服务对象、重视教育权的公平与适宜性、大力推进融合教育和个别化教育等[3]。

在具体内容上,2009年修订的“特殊教育有关规定”中就明确提出“为应特殊教育学生之教育需求,其教育阶段、年级安排、教育场所及实施方式,应保持弹性”,此外,也提出“特殊教育之课程、教材、教法及评量方式,应保持弹性,适合特殊教育学生身心特性及需要”。因此,为了更好地落实“特殊教育有关规定”,我国台湾地区开启了对原“课纲”的修订工作。

-

1997年,我国台湾地区根据国际融合教育精神,对1984年“颁布”的“特殊教育有关规定”进行了修订,强调“为所有特殊儿童提供特殊教育及其相关专业服务,以确保融合教育落到实处”[5],1998年修订的“特殊教育有关规定施行细则”进一步提出“学前教育阶段之身心障碍儿童应与普通儿童一起就学”,在我国台湾地区有关规定的大力支持下,从1998学年起普通学校资源班设班比例增加[6],据我国台湾地区特教通报网统计,2013年共有100 814名身心障碍学生就读于普通学校,约占身心障碍学生总数(107 450)的93.52%[7],这种以普通班级为主的安置形式,面临着普教教师不知如何提供满足特殊儿童学习需求的课程与教学及特殊儿童难以直接从普教课程中获益的双重困难[8]。因此,为了更好地保障融合教育环境中特殊儿童受教育机会、教育过程及教育结果的公平,对原“课纲”的修订也就势在必行。

-

我国台湾地区1983年“颁布”了启聪、启明、启仁与启智“四大课纲”后,才正式有了专门的特教课程。“四大课纲”虽经前后两次修订,却依然存在以下问题:缺乏弹性,会限制教师发展空间;未分阶段,较强调基础认知技能目标;除启聪类外,其他“课程纲要”未列出弹性或空白教学时间[9],且前两次修订仅针对四大特教课程科目内容、组织架构或教学时数加以增删,或将课纲内容扩增至学前与高职教育阶段,但仍保持与普教平行分立的轨迹[4],以上课程仍难以满足融合教育环境中特殊儿童以普教课程为主要学习的考量。此外,原“课纲”也存在多数身心障碍资源班课程难以符合特殊儿童个别需求的情况,融合教育教学质量难以保障。因此,对原“课纲”的修订也就列入了议程。

2007年,我国台湾地区开始全面启动“特教课纲”的第三次修订工作,于2009年正式公布,并在2011年8月1日至2013年7月31日进行全面试用。经过不断地试用与调试,“特殊教育课程纲要”于2015年12月正式“颁布”。

一. 特教有关规定的推动

二. 顺应融合教育发展趋势

三. 原“课纲”难以满足特殊儿童接受良好教育的需求

-

融合教育背景下,在普教“基于全人教育的精神,遵循自发、互动和共好的理念;以成就每一个孩子适性扬才、终身学习为愿景”的教育理念基础上,“特殊教育课程纲要”的设计理念如下:(1)强调以普教课程作为特殊学生设计课程的首要考量;(2)设计符合特殊学生特殊需求的补救或功能性课程,以落实能力本位、学校本位及社区本位课程;(3)重视以加深、加广、浓缩、重整、简化、减量、分解或替代等方式弹性调整九年一贯能力指标,以规划及调整课程;(4)强化特殊学生的个别化教育计划(Individualized Educational Plan,即IEP)及资赋优异学生的个别辅导计划的功能,将课程、IEP和个别辅导计划密切结合,以充分发挥IEP与个别辅导计划行政、教学规划及执行督导的功能。由此可看出,“特殊教育课程纲要”重视全人教育,充分体现了以人为本、因材施教及有教无类的教育理念。

-

在融合教育大背景下,我国台湾地区强调特教课程与普教课程应相互衔接,共同服务于特殊儿童的学习。因此,“特殊教育课程纲要”常规课程采用与普教九年一贯“课程纲要”相同的课程领域,主要包括语文、数学、社会、艺术与人文、自然与生活科技、健康与体育及综合活动等七大领域。值得注意的是:七大学习领域不是具体的科目名称,而是弱化了的课程门类,将众多科目整合为综合性的几大学习领域。这是一个关键转变,因为现实生活中的问题,需要特殊儿童综合多学科领域知识方能解决。此外,“特殊教育课程纲要”还包括特殊需求领域课程(如表 1),该部分课程主要是为满足特殊儿童的特殊教育需求而设计,帮助他们更好地适应融合教育环境中的学习、生活等。

一. “特殊教育课程纲要”的设计理念

二. “特殊教育课程纲要”的内容

-

为了满足特殊儿童的学习需求,也为了让所有特殊儿童皆有充分参与普教课程的机会,调整是“特殊教育课程纲要”的实施原则。因“特殊教育课程纲要”的实施涉及多方人员的参与,因此,来自包括学校行政人员、教师及家长等的支持是“特殊教育课程纲要”有效实施的前提。为保障“特殊教育课程纲要”始终能满足特殊儿童的学习需求,其实施全程需紧密结合特殊儿童的IEP。因“特殊教育课程纲要”与原“课纲”差异较大,社会各界也对“特殊教育课程纲要”的实施困惑及其对特殊儿童学习及成长的价值与意义进行了一定的反馈。

-

国际教育委员会曾提出,融合教育课程必须是弹性化、相关及可调整的[10],《全纳教育指导方针》也指出,所有人都能使用的、灵活的课程是建设“能为所有人提供教育的学校”的关键[11]。我国台湾地区“特殊教育课程纲要”非常注重从多方面进行适宜性调整,以满足特殊儿童的特殊教育需求。

首先,教师应基于特殊儿童的差异性需求灵活选择教学方式;其次,为特殊儿童设计课程时,应首先选择普教课程,当普教课程难以满足需求时,再采用“加深、加广、浓缩、简化、减量、分解、替代及重整”中的一种或多种方式灵活调整各项能力指标(加深:加深能力指标难度;加广:增加能力指标广度及多元性;浓缩:综合能力指标;简化:降低能力指标难度;减量:减少能力指标内容;分解:分解能力指标为小目标;替代:以另一种方式达成原来的指标;重整:将能力指标重新诠释或转化为生活化或功能化目标),再根据调整后的指标以课程与教材松绑的方式决定教学内容,教材内容及呈现方式要考虑不同障碍类别及程度特殊儿童的需求,如对于纯视觉障碍儿童,教材应以触觉及听觉方式为主,可采取点字材料、辅具及调整字体大小等方式协助学习;第三,教师应综合运用工作分析、多元感官、直接教学、多层次教学、合作学习、合作教学或区分性教学等多种激发特殊儿童潜能的学习策略;第四,普校需为特殊儿童提供安全且无障碍的校园及班级环境;第五,评量应公平且适性,除入学前的起点行为评估,还有形成性评量及依IEP长期目标所作的总结性评量,评量方式有动态评量、档案评量、实作评量、生态评量与课程本位评量等,此外,为了满足特殊儿童的差异性需求,评量应进行时间、地点及呈现方式上的调整。

-

“特殊教育课程纲要”的有效运行,需要多方面的支持。首先,需教育事务管理部门的导向,主要有以下几个方面:(1)畅通特殊儿童安置于融合教育环境的各项措施间的转衔管道;(2)举办“特殊教育课程纲要”的研习会,使相关人员了解其精神;(3)协助学校克服课务运作、教学空间、教学设备与经费的限制,制作并配发相关教材、教具及辅具;(4)为保障“特殊教育课程纲要”的实施质量,定期或不定期地对各校“特殊教育课程纲要”的运行进行整体或抽样评鉴,并追踪评鉴结果的改进情况。其次,加强理念宣传以建立共识,可采用教育事务管理部门统一印发宣传手册或制发光碟等多种方式进行宣传,使全社会成员了解并支持“特殊教育课程纲要”的实施。第三,学校应根据特殊儿童的需求配齐硬件设备,包括学习、沟通、视障、生活、休闲及行动与摆位等相关科技辅具,并担负保管及维护的责任。第四,强调普教教师与特教教师应相互合作,充分发挥各自的专长为特殊儿童提供优质化的教育服务。第五,特殊儿童及其家长作为“特殊教育课程纲要”运行的最重要的利益相关者,“特殊教育课程纲要”的顺利实施还需特殊儿童及其家长的支持。

-

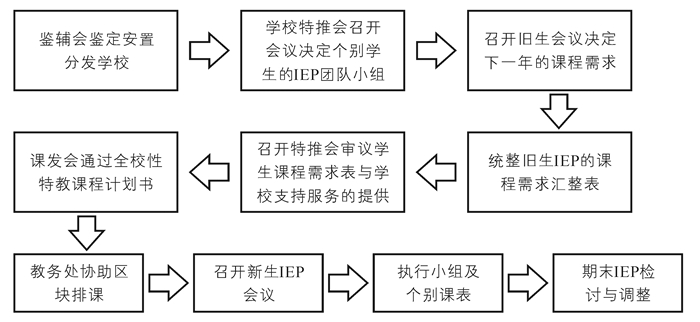

“特殊教育课程纲要”运作以IEP为核心而展开,以保障课程满足不同特殊儿童的教育需求(如图 1所示)。

在特殊儿童经过鉴辅会鉴定安置于某所普通学校后,学校特教推行委员会召开会议决定个别特殊儿童的IEP团队小组,以确定IEP的具体内容,作为学校为特殊儿童调整课程及提供相关支持服务的依据。值得注意的是,IEP的具体内容也并非一成不变,普通学校每学期期末会对所有特殊儿童的IEP进行评价,根据特殊儿童本学期的学习情况作基于需求的调整,以作为下一学期调整课程及提供支持服务的依据。可见,通过与IEP的紧密结合,充分体现了特教课程的个别化、人性化及实用化。

-

“特殊教育课程纲要”与原“课纲”及九年一贯课程差异较大,其推动必然对现有学校生态产生现实冲击。

首先,许多人提出了“特殊教育课程纲要”执行层面的困难,如:如何排课及进行成绩评量;如何选用特殊需求领域课程,以满足不同类别特殊儿童的需求;小学、初中及高中高职的特殊课程需求是否有差异;认知功能严重缺损学生的课程需如何调整;对职业学校课程纲要中新增的健康服务群、环境服务群与生命服务等服务类的群科需如何安排课程;是否有提供更多教师进修新课程的机会等[9]。此外,也有关于如何沟通理念,获得共识;如何进行课程调整;师资如何因应;资源如何配合等多种问题[4],这些问题在“特殊教育课程纲要”的实施过程中深深地困扰着相关的工作人员。

其次,“特殊教育课程纲要”的实施价值也是非常值得肯定的[4],不少教师将九年一贯能力指标成功转化为具体、生活化的活动,使认知功能严重缺损学生也能学习普教各学习领域的核心概念,如利用包粽子所需配料比例,教特教班学生比例的概念;利用教室座位的安排教学生坐标概念;利用制作无患子洗发精,使学生了解有机化学的概念;教学生制作泡菜及臭豆腐使其了解发酵概念;此外,语文课低功能组学生也会应用普通班课本中的“期望”及“夜深”等词语造句,可见,“特殊教育课程纲要”使特殊儿童的学习及生活能力都有了很大提升。

一. 调整是“特殊教育课程纲要”的实施原则

二. 多方的支持是“特殊教育课程纲要”实施的前提

三. “特殊教育课程纲要”的实施需密切结合IEP

四. “特殊教育课程纲要”的实践反馈

-

自20世纪80年代末大陆大力推进随班就读以来,参与随班就读的盲、聋及智障儿童比例从1996年至2010年均保持在60%以上,甚至曾接近70%[12],可见,随班就读已是特殊儿童接受教育的主要形式之一。然而,虽然一半以上的特殊儿童享受到了教育机会的公平,却未享受到教育过程及结果的公平。为此,在两岸经济、文化交流日益频繁之际,针对大陆随班就读的发展现状,希望通过借鉴我国台湾地区“特殊教育课程纲要”的实施经验,促进大陆随班就读教学质量的进一步提升。

-

理念宣传是行动的先导。大陆随班就读虽已达到相当的规模,但社会大众及普校师生对特殊儿童接纳度并不高。2009年北京的一份调查显示:有超过60%的普校领导不愿意或视情况接受特殊儿童就读于本校、约86%的普教教师不愿接纳特殊儿童在班内学习[13]。更有甚者,2012年,中国公益研究院发布的《中国自闭症儿童现状分析报告》显示:深圳、北京发生多起家长联名拒绝孤独症儿童上学的事件[14],这不仅影响教育公平的实现,更不利于特殊儿童身心健康成长。为此,宣传融合教育理念刻不容缓。可采用报纸、公益广告、大众传播媒体等多种形式推广融合教育理念,使社会大众了解融合教育精神,接纳并欣赏差异,为随班就读生的学习及身心发展营造良好的融合文化氛围。

-

与我国台湾地区“特殊教育课程纲要”适用对象主要是融合教育环境中的特殊儿童,并注重调整普教课程以适应特殊儿童差异性需求不同的是,大陆于2016年底颁布了专为特殊儿童制定的一整套系统学习标准,即《盲、聋和培智三类特殊教育学校义务教育课程标准》[14],强调基于特殊教育需求的教育公平,尊重个体差异,也注重特殊儿童的生活适应性[15],其适用对象主要是就读于隔离特校中的特殊儿童,教学对象也可笼统地概括为盲、聋及智力障碍学生,但未涉及普校随班就读的轻中度特殊儿童的课程与教学。目前,大陆随班就读仍缺乏国家层面统一的课程标准,随班就读生与普通学生所学课程几乎相同。此种情况下,大部分随班就读班级的教师仅凭着爱心和教学经验开展教学,教学调整策略也欠佳,随班就读教学质量不高[12]。

为此,大陆应充分借鉴我国台湾地区“特殊教育课程纲要”的实施经验,首先,最根本的是要研发与普教课程接轨的特教课程标准,为随班就读班级教师的教学调整提供理论依据,为随班就读教学质量的提升提供保障;其次,在普教课程基础上,依特殊儿童的身心状况及学习需求对普教课程进行适应性调整,注重课程的个别化、生活化及社会化导向,以提高特殊儿童的学习、生活及社会适应能力,让教育机会、教育过程及教育结果公平的光环兼顾到蓝天下每一位祖国的花朵,使他们接受适性教育后皆能成为社会的栋梁之才。

-

我国台湾地区“特殊教育课程纲要”从设计理念到具体的实施过程,皆强调所有的课程与教学活动应密切结合IEP,且根据特殊儿童的发展情况,每学期末皆会对IEP进行适应性调整。大陆可采用普教教师、特教教师、学校相关行政人员、特殊儿童及其家长等团队合作的方式,共同参与特殊儿童IEP的拟定,确定特殊儿童学习及身心发展现状,以作为学校调整课程及提供相关支持服务的依据,满足不同特殊儿童的学习需求。值得注意的是,IEP中需写清楚特殊儿童在普校学习的限制(包括弱势与优势)、适当的评价方式、其在普通班级的学习和生活的可能性与所需的支持与资源,以此作为选编教材的参考[6]。

-

我国台湾地区“特殊教育课程纲要”强调整合教师资源,让教师角色回归专业以发挥应有的专长与功能[9],因此,“特殊教育课程纲要”的运作需包括学校辅导主任、教务主任、特教组长、特教教师及普教教师在内的全校教师的共同努力,此外,因“特殊教育课程纲要”的实施需紧密结合IEP,所以还需特殊儿童及其家长的全力配合。反观大陆地区,在现有教师数量不足的情况下,普教与特教教师合作非常有限[16],而且,普校与特殊儿童家长双方皆没有充分意识到合作的重要性,没有互相配合及密切合作[17]。为此,大陆应加强普教教师与特教教师、普校与特殊儿童家长的相互合作,使不同角色皆能扬其所长,共同为随班就读生提供更优质的教学服务。

-

融合教育背景下,大陆随班就读教学质量不高的一个重要原因,在于普校相关的硬件设备不全。有学者提出大陆特殊儿童随班就读支持保障机制不全,如辅助的教学设备(盲版盲笔、盲文打字机等)等如何筹措、学校环境如何调整或改变以适应肢体残疾儿童、盲童的需要等诸多问题[18]。我国台湾地区“特殊教育课程纲要”强调普校需进行硬件设备上的完善,如:规划物理环境空间,制作及配发相关教材、教具及辅具,包括学习、沟通、视障、生活、休闲及行动与摆位等相关科技辅具等。大陆应尽快根据随班就读生的身心状况,配齐相关的硬件设备,为随班就读生适应普校的学习及生活创造足够的客观条件。

-

教学评价应符合公平且适性的原则。为此,大陆应基于特殊儿童的障碍类别及程度,重视评价的适应性调整,通过对评价内容、范围及呈现方式的调整,使评价更加人性化,符合差异化及个别化原则,真正发挥教学评价作为改进教学及课程调整的重要参考的作用。

下载:

下载: