全文HTML

-

根据马斯洛的需要层次理论,在满足最低层次的生存需求后,人们就会寻求更高级的需求,而幸福恰恰是人类追求的终极目的[1],追求幸福是人类永恒不变的动机。幸福感包括三个主要成分:主观幸福感、社会幸福感和心理幸福感,心理学大多从个体的主观情绪和对生活的满意程度来评价和研究幸福[2]。主观幸福感就是个人根据自身的衡量标准对其生活质量进行整体性评估而产生的体验感,主要由情感和认知两种基本成分构成,其中情感成分包括积极情感和消极情感两个维度,而认知成分则是指个体对自己生活满意程度的总体评价即生活满意度[3]。幸福感是人类的高级情绪体验,与个体所处的社会阶层有很高的相关[4]。

社会阶层指个体相对于他人的资源或者声望,分主观社会阶层与客观社会阶层[5]。主观社会阶层强调个体主观感知,即认为自己在社会中处于什么位置,客观社会阶层则根据个体经济水平、受教育水平和职业等客观因素来确定[6]。本研究采用主观社会阶层,因其预测准确度要高于客观社会阶层[7]。处于不同社会阶层个体的主观幸福感有明显差异[8],在认知层面上高社会阶层的个体会感受到更高的满意度[9],而处于低阶层的儿童和青少年会体验到较低的满意度[10];在情感层面,低阶层的个体相对于高阶层的个体,更容易体验到悲痛、压力、焦虑等不良情绪[11]。

除了主观社会阶层,安全感也会影响主观幸福感。安全感指对可能出现的对身体、心理危险或风险的预感,以及个体在应对处事时的有力或无力感,主要表现为确定感和控制感[12]。安全感与个体的安全关系建立、控制感和健康状况相关[13]。低安全感的个体会体验到更多压力和较低的自我效能感[14],安全感越高则主观幸福感越高[15]。

社会支持同样对主观幸福感有重要影响。社会支持包括心理支持和物质支持两方面,心理支持包括关心、爱护等,而物质支持指金钱等方面的支持[16]。个体早期的社会支持能预测成年后的幸福感体验,父母给予的社会支持越高,家庭成员和后代的主观幸福感也会相对越高[17]。

社会阶层对主观幸福感的影响可能与安全感和社会支持有关。由于物质资源得不到基本的满足会降低个体安全感的体验[18],低社会阶层成员安全感更低,获得的社会支持也更少[19]。所以,主观社会阶层对主观幸福感的预测作用可能受到安全感与社会支持的影响。为了揭示主观社会阶层与主观幸福感之间的关系以及安全感和社会支持在其中的作用,提出以下三个假设:

假设1:主观社会阶层与主观幸福感相关显著,能预测主观幸福感的三个成分;

假设2:安全感在主观社会阶层与主观幸福感的关系起中介作用;

假设3:社会支持对主观社会阶层与主观幸福感的关系起调节作用。

本研究采用多元回归分析、响应曲面(反应曲面)分析和中介效应分析[20]结合的方法来研究安全感、社会支持在主观幸福感与主观社会阶层之间的关系。

-

在西南大学招募研究对象进行问卷调查,总共发出350份问卷,其中有效问卷为324份,问卷合格率为92.6%,其中男女比例为5:4,城市籍与农村籍比例约为1:1,年龄范围为17~24岁,平均年龄19.52±2.17岁。

-

1. 主观社会经济地位MacArthur量表:10级阶梯量表[21],最顶端的“10”代表处于最高社会阶层的人,这些人拥有体面的职业,可观的收入,极高的声望以及最高的受教育程度,生活富裕;而最底端的“01”代表处于最低社会阶层的人,他们没有稳定职业和收入,受教育水平较低,生活困窘。

2. 主观幸福感采用生活满意度量表(Satisfaction with Life Scale,SWLS)[22]和积极消极情感量表(Positive and Negative Affect Schedule,PANAS)[23]:生活满意度量表测量被试主观幸福感的认知成分,含有5个条目,7点评分,得分越高表示对生活的满意度越高,本研究中α系数为0.83;积极消极情感量表测量主观幸福感的情感成分,分为积极情感和消极情感两个子量表,每个子量表 9个条目,5点评分,对于积极情感量表,得分越高表示越积极,而消极情感量表得分越高表示越消极,本研究两个量表α系数分别为0.88和0.84。

3. 安全感采用丛中和安莉娟编制的安全感量表[12]:5点计分,一共16道题目,包含人际安全感和确定控制感两个因子。得分越高,安全感越强。本研究中α系数为0.87。

4. 社会支持采用社会支持评定量表[24]:一共10个条目,包括了客观支持、主观支持和社会支持利用度3个维度,得分越高表示被试的社会支持越多。本研究中α系数为0.64。

-

要求研究对象在实验室中单独进行纸质版问卷填写,强调填写问卷时一定要按照真实情况填写。在研究对象完成问卷以后,检查是否有遗漏,检查无误后发放研究参与酬谢费。

采用SPSS24.0进行数据分析。先将数据转化为Z分数,进行多元回归分析,然后对回归结果进行反应曲面分析,生成空间三维图以及表面参数[25]。

一. 研究对象

二. 研究工具

三. 施测程序与数据处理

-

采用Harman单因素检验法进行共同方法偏差分析,结果析出十三个因子,第一公因子的方差贡献率为19.81%。因此,本研究不存在共同方法偏差[26]。

-

相关分析得到,变量间的皮尔逊积差相关分析结果,如表 1。积极情感、消极情感、生活满意度、安全感和主观地位几个变量均显著两两相关,而社会支持除了与主观社会阶层相关不显著外与上述的变量均显著相关。

-

在不考虑社会支持的条件下,使用多元回归方法分析安全感与主观社会阶层对主观幸福感的影响,结果见表 2。对于积极情感,只有安全感效应显著(p<0.001);对于消极情感,主观社会阶层(p<0.05)和安全感(p<0.001)效应均显著;对于生活满意度,主观社会阶层(p<0.05)和安全感(p<0.001)效应显著。

利用中介效应法进一步分析安全感在主观社会阶层与主观幸福感关系之间的作用,得到3个中介模型,见图 1、2和3。

使用SPSS24.0的Process插件进行中介效应检验,采用偏差校正的百分位Bootstrap检验法[27],设置1 000次迭代,95%的置信区间估计。模型1a中,安全感对主观社会阶层和积极情感呈完全中介效应,效应值为0.41,95%置信区间为0.23~0.65,不包含0,中介效应占总效应比为64.3%。模型1b中,安全感对主观社会阶层和消极情感呈部分中介效应,效应值为-0.62,95%置信区间为-0.92~-0.37,中介效应占总效应比为57.5%。模型1c中,安全感对生活满意度和主观社会阶层之间呈部分中介效应,效应值为0.43,95%置信区间为0.25~0.66,中介效应占总效应比为45.7%。总体而言,安全感中介了主观社会阶层对主观幸福感的预测作用。

-

在不考虑安全感的条件下,使用多元回归分析,得出社会支持、主观社会阶层和主观幸福感的多元回归模型,如表 3所示。社会支持的预测作用显著,p均小于0.001;主观社会阶层只对消极情感(p<0.001)和生活满意度(p<0.01)有显著作用。社会支持和主观社会阶层对消极情感交互效应显著,p<0.05。为了更加清晰地分析社会支持对社会阶层与主观幸福感影响的调节作用,进一步用反应曲面法进行分析。

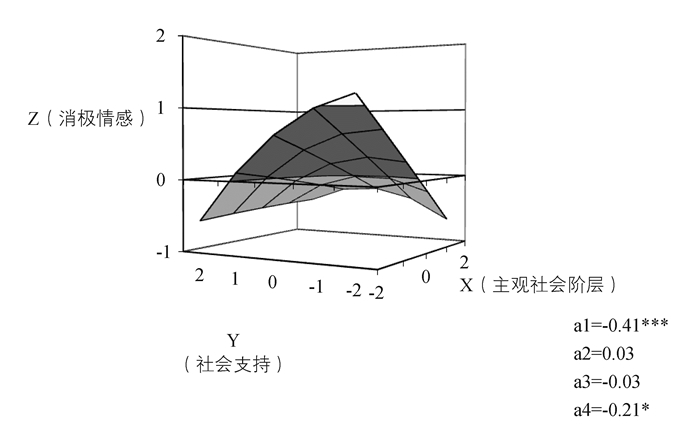

反应曲面法是一种用来分析两个变量对另外一个变量影响的数据分析方法,在国外被普遍应用于变量间关系分析。反应曲面法使用三维图呈现变量间关系,利用四个表面系数(a1、a2、a3和a4),解释内在关系。a1和a2分别表示完全一致线(X=Y,X和Y代表两个预测变量)的斜率和曲率,而a3和a4则表示不完全一致线(-X=Y)的斜率和曲率。正性的a1代表Z(因变量)会随着X和Y的增大而增大;正性的a2显示出向上凸的曲面,负性的a2会显示出向下凹的曲面,意味着随着X和Y的突然升高或降低,Z会减少或增加得更快。a3解释了两个预测变量的方向性问题,若a3为正,则X>Y时,Z会更大;a4解释了两个预测变量之间差异大小对Z的影响,正性的a4会显示凸面,意味着Z会随着X和Y差异的增大而增加得更快[25]。最终得出三维图如图 4所示。

主观社会阶层对主观幸福感的作用受社会支持的调节。表面检验的结果显示a1显著,即消极情感会随着社会支持和主观社会阶层的增大而降低;a4显著表示消极情感会随着社会支持与主观社会阶层之间差距的增大而降低得更快。以点(2,-2)为主观社会阶层大于社会支持的代表,点(-2,2)为社会支持大于主观社会阶层的代表,以点(0,0)为社会支持等于主观社会阶层的代表,发现消极情感呈现先增大后减小的趋势。当社会支持最高时(2SD),随着社会阶层从2SD到0SD,消极情感降低了0.03SD,随着社会阶层从0SD到2SD,消极情感则降低了0.05SD;而当社会支持在-2SD时,随着社会阶层从2SD到0SD,消极情感反倒增加了0.93SD,随着社会阶层从0SD到-2SD,消极情感增加了0.90SD。可以看出,社会支持显著影响主观社会阶层对主观幸福感中消极情感的作用。这种影响随着主观社会阶层的提高在逐渐减小,同时伴随着影响方向的改变,并且只有当社会支持水平低于主观社会阶层时,个体的消极情绪受主观社会阶层的影响才显著。

一. 共同方法偏差分析

二. 相关分析

三. 安全感和主观社会阶层对主观幸福感的预测

四. 社会支持和主观社会阶层对主观幸福感的预测

-

本研究使用中介效应分析与反应曲面分析探讨了安全感和社会支持在主观社会阶层与主观幸福感中的作用。与研究假设一致,主观社会阶层对主观幸福感有显著的预测作用,安全感在其中起到了显著的中介作用,社会支持也对二者的关系产生了显著的调节作用。

-

主观社会阶层与主观幸福感的积极情感和生活满意度维度呈显著正相关,而与消极情感呈显著负相关,与前人研究相符[28]。与客观社会阶层不同,主观社会阶层更直接的测量了个体感知到的相对于他人在社会中的地位[7]。根据社会比较理论[29],社会比较会对幸福感产生影响。个体通过与他人的比较来形成对于自身所处社会阶层的主观认知,所以主观社会阶层越高,体验到的生存焦虑就会越低,对生活的满意度和积极情感也就随之获得提高;而当个体主观社会阶层越低,会体验到更多的生存焦虑,也有更多的消极情感[30]。

-

习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会报告中强调了保障民生的重要性。而保障民生的最终目的,则是为了保障人民的幸福感、获得感和安全感。安全感的提升是前提也是获得幸福感的基础条件,民生保障的最终目的是提高人民群众的幸福感[31]。

本研究发现,安全感在主观社会阶层和幸福感之间起到显著的中介作用。有研究发现随着个体收入的增长,其总体安全感水平也会随之增长[32],而因为大学生还并不具备完全独立的经济能力,他们对自己所处社会阶层的感知主要基于自身的家庭情况[33],所以当个体体验到更高的家庭主观社会阶层时,其安全感水平也会更高。与以往研究一致,安全感的提升对幸福感有积极影响[15];由于物质资源和社会资源更加丰富,高主观社会阶层带来的高安全感会进而使个体体验到更多的积极情绪,生活满意度更高且消极情绪更少,这些积极情绪和满意度保障了个体的主观幸福感。与客观阶层不同,主观社会阶层判断侧重于个体在社会中相对于其他人的等级感知,这种感知主要基于个体与他人所拥有的物质和社会资源的比较[6]。因此,在社会管理的过程中要充分考虑低阶层民众的获得感,提高其对国家建设和发展成果的共享感来提高主观阶层感知,进而增加其体验到的安全感,从而保障人民的幸福感。

-

主观社会阶层对幸福感的影响会受到社会支持的调节,并且只有当社会支持作用水平低于主观社会阶层时,个体的消极情感受主观社会阶层的影响才显著。社会支持高的个体受主观社会阶层影响较小,随着主观社会阶层的降低,消极情感也随之减少;而对于社会支持较低的个体,主观社会阶层对消极情绪的影响相反。高社会阶层存在自我中心倾向,他们对社会支持的需求相比低阶层个体较低[34]。在知觉和遭遇困难情景时,处于不同阶层的个体会有不同的依赖倾向和归因倾向,低阶层个体倾向于依靠团体以获得支持并做出情景化归因,而高阶层个体则会选择依赖自身金钱资源以及对内做出归因,这种选择倾向的不同会导致社会支持的依赖性不同[6]。

本研究探讨了安全感和社会支持在主观社会阶层与主观幸福感关系中的作用,揭示了主观社会阶层影响幸福感的内在机制,为如何增强民众幸福感提供了理论建议。但研究选取的样本为大学生群体,他们大多处于经济未独立状态,其主观社会阶层的认知主要来源于家庭,后续研究可选取经济已经独立的个体作为研究对象以拓展研究的外部效度,并从多个角度如幸福的社会文化机制进行更加深入的研究[35-36]。

下载:

下载: