全文HTML

-

汉语历史悠久、历代文献丰富,量词早在殷商甲骨文中就已萌芽,汉语量词发展史的研究对于探讨其语法化动因与机制等问题都具有重要的意义和价值。陈忠敏说:“语法化研究其实是共时和历时研究的交接领域。语法化也不是纯粹的句法结构的问题,伴随语法化进程,除了句法结构的改变,还会引起语言各层面的改变。”[1]对于量词史研究来说,首先要厘清每一个量词产生的时代、语源和历时演变,这是进一步语法化研究的基础。量词“匹”是现代汉语常用量词之一,也是拷贝型量词之外最早产生的个体量词,早在殷商时代已有疑似用例,西周初年已广泛使用;现代汉语中量词“匹”主要用于称量马,但在汉语史中还可用于牛、驴、骡、骆驼甚至大虫、麻雀等其他动物,以及用作称量布帛的个体量词、度制量词等,用法复杂多变,因此理清其语源、时代及历时发展、各种特殊用法及语法化动因与机制等问题,不仅对汉语量词史具有重要价值,对于语法化的理论探索也可资借鉴。正因为如此,尽管历代相关研究成果丰硕,但限于文字记录、考古实物以及系统历时考察的缺乏,其中诸多问题仍聚讼纷纭,不同学者的观点截然相反,部分成果以讹传讹。刘勰《文心雕龙·指瑕》说:“若夫注解为书,所以明正事理;然谬于研求,或率意而断。……又周礼井赋,旧有疋马,而应劭释疋,或量首数蹄,斯岂辨物之要哉!原夫古之正名,车两而马疋,疋两称目,以并耦为用。盖车贰佐乘,马俪骖服,服乘不只,故名号必双,名号一正,则虽单为疋矣。疋夫疋妇,亦配义矣。夫车马小义,而历代莫悟;辞赋近事,而千里致差;况钻灼经典,能不谬哉!”[2]刘氏认为东汉学者应劭谬于研求、率意而断,虽然刘氏之说优于应劭说,但由于时代所限,仍缺乏对商周甲金文字形及早期文献用例的系统考察,亦非正解。

从汉语量词发展史的视野来看量词“匹”,历代用法复杂,其语源是理清其发展路径的核心问题。关于量词“匹”的语源,学界主要有两大类八种观点:

第一类,认为源于“匹配”“匹偶”义。基于对其匹配事物认识的不同,可分五种观点:其一,取马与人相匹配,《艺文类聚》卷九三引《风俗通义·嘉号》:“马称匹者,俗说:相马比君子,与人相匹。”[3]613其二,取马之牝牡相配的,《说文·匚部》“匹”段注:“马称匹者,亦以一牝一牡离之而云匹,犹人言匹夫也。”[4]635其三,认为源于两马相配以驾一车,即上引刘勰之说。其四,取马与车相配,“‘匹配’不是‘两马要配成对儿去拉一车’,而是‘一马与一车’‘匹配’构成一种车马组合形式”[5]。其五,取“马”与“束帛”相匹配的,《艺文类聚》卷九三引《风俗通义·嘉号》:“或云:春秋左氏说:‘诸侯相赠,乘马束帛。’束帛为匹,与马相匹耳。”[3]613

第二类,认为源于马与布匹制度。共有三说,皆出自《艺文类聚》卷九三引《风俗通义·嘉号》:其一,取马之视力,“或曰:马夜行,目明照前四丈,故曰一匹”[3]613;其二,取马之长度,“或说:度马纵横,适得一匹”,王利器说:“《货殖列传》索隐引《韩诗外传》:‘孔子与颜回登山,望见一匹练,前有蓝,视之果马。马光景一匹长也。’此为度马纵横适得一匹之证。”[3]613其三,取“马”死后价格,“或说:马死卖得一匹帛”[3]613。

从量词史角度看,“匹”作为布帛制度量词用法的产生晚至汉代[6]318,可见其语源和布帛制度无关;从考古学角度看,驾一马的双辕车晚至战国才出现,汉代才获得较快发展,因此“一马一车”匹配显然也不符合历史事实。因此,只有“两马相配”共驾一车之说才符合历史事实,但观点又略有分别,如刘世儒[7]186、王绍新[8]虽赞同此说,但也并不否认段注两匹马“牝牡相配”说;游顺钊认为“可能是指一匹准备跟另一匹马配成对,共拉一车的经过训练的马”[9],侧重专用于驾车之马。但总体来看,由于缺乏对“匹”字本义的探讨,系列分析都难以穷源溯流并为学界广泛接受。综合出土文献和传世文献早期用例,“匹”之量词义的产生早于其“匹配”义,使用频率也远远高于后者,则后者源于前者而非相反。从认知语言学角度看,无论汉藏语系还是南亚语系中量词发达的语言,量词都不是先在的,而是由其他词类语法化而来的,Aikhenvald认为类别词最常见的词汇来源是名词和动词[10],汉语也是如此,元代周伯琦《六书正讹》说:“大抵古人制字,皆从事物上起。今之虚字,皆古之实字。”[11]对于汉语量词来说,其词汇来源又以名词为主。在量词的语法化过程中,基于语义滞留原则(persistence),源词义往往制约着其量词义的适用范围,因此要厘清量词“匹”的语源,应当首先考察其本义,但甲金文中“匹”字造字理据及其本义的不明确又造成了难点所在。由此,本文先全面考察甲金文中“匹”的使用,探索其本义;再综合出土文献与传世文献语料,从量词发展史的视野厘清其语源、发展路径及其语法化动因等问题。

-

甲骨文中,是否存在“匹”字还有争议,徐中舒提出2例,字均作“

(1) a.乙未卜,暊,贞:旧

b.乙未卜,暊,贞:敢入驶牡,其犗,不歺。

c.乙未卜,暊,贞:□子入驶牡

d.乙未卜,暊,贞:师贾入赤

e.乙未卜,暊,贞:左驶(?)其犗,不歺。

f.乙未卜,暊,贞:在泞田黄入赤□,其[犗,不歺]。

g.乙未卜,暊,贞:辰入驶,其犗,[不歺](?)。[14]

蒋玉斌认为本版卜辞贞问的主要内容是骟马会不会致残[14],周忠兵也认为应是骟马一类的行为[15];学界对此意见比较一致,但对其中“

一是认为“

二是认为“

三是认为“

综上可见,由于该版卜辞占卜的核心内容为马,因此“

(2) a.乙未卜,暊,贞:旧一匹左驶,其犗,不歺。

c.乙未卜,暊,贞:□子入驶牡一匹,[其]犗,[不歺]。

蒋玉斌认为:“‘旧一匹’即旧有的一匹马,‘驶牡一匹’即驶马中的公马一匹。”[14]但从汉语量词发展史角度看,“旧一匹”中“数+量”结构单独使用,省略中心名词的用法,殷商时代仍未见。总体来看,占卜的核心是骟马是否会致残,则“其犗,不歺”前面的部分应当是名词性主语;而且若将其读为“一匹左驶”,即一匹左边的驶马,则为“数+量+名”结构,而该结构早在殷商时代尚未产生,特别是语法化程度最高的个体量词用于该结构当晚至战国时期[6]412。至于“驶牡一匹”结构,虽然与量词语法化早期常见的“名+数+量”结构一致,从殷周金文来看量词“匹”进入称数结构,当数词为“一”的情况总计10例,均省略数词“一”,其中“马匹”最常见,共8例;亦可作“匹马”,2例;未见作“马一匹”或“一匹马”者。可见,将“

因此,我们赞同徐中舒先生说“

(3) 在五月既望辛酉,王令士上眔史寅殷于成周,

(4) 用匹马束丝。(西周中期,

(5) 王睗(赐)乘马,是用左(佐)王,睗(赐)用弓、彤矢,其央。(西周晚期,虢季子白盘,《集成》10173)

卜辞c则可读为:“乙未卜,暊,贞:□子入驶牡匹,[其]犗,[不歺]。”其中“驶牡匹”为“名+量”结构,“名+数+量”结构当数词为“一”时早期往往不用数词,殷商甲骨卜辞已见,如:

(6) 庚戌[卜],贞易(赐)多女

到西周金文中就更为多见了,如“毛(旄)两”“马匹”“矢束”:

(7) 唯二月初吉庚寅,在宗周,楷仲赏厥

(8) 唯八月初吉丁亥,伯氏贮

至于卜辞b:“乙未卜,暊,贞:敢入驶牡,其犗,不歺。”既没有使用数词“一”,也没有使用量词“匹”,可见在量词萌芽期量词的使用并没有强制性。

当然,仅从文义来看该版卜辞中的“匹”也可理解为“匹配”义,但从西周金文用例来看,“匹”字的81个用例中量词75例,表示配合、辅助义的6例,但其宾语均为王侯,即:厥辟、辝辟、先王、晋侯、晋侯、成王,如《单伯钟》:

综上,无论从汉语量词发展史的宏观视野,还是从该甲骨卜辞的文义及其语法结构来看,殷商卜辞B09264(《合》28195+28196)中的“匹”当为称量马的个体量词,是目前所见量词“匹”的最早用例,也是探索该量词的语源及其语法化动因与机制的重要语料。

-

关于“匹”的本义,《说文·匚部》:“匹,四丈也。从八、匚。八揲一匹。八亦声。”林义光《文源》:“匹,不从八。匹,象布一匹数揲之形。”[22]12427-12429段玉裁注:“如《杂记》注今谓之匹,犹匹偶之云与,是以匹偶为本义,而帛二两为引申之义也。”[4]635但段注却又支持许慎之说,并曲为之解。目前大型辞书释义,《汉语大字典·匚部》采用许慎“四丈为匹”说[23]94,而《汉语大词典·匚部》[24]947、《辞源·匚部》[25]539则取“匹偶”说。“匹”字小篆作“

首先,从商周甲金文等早期文献用例来看,“匹”多用为称量马的量词,其次则用作“匹配、辅佐”之义,而后者显然由独辕车制度中马匹的“两两相配”义引申而来,因此其本义当与“马”及当时车马制度相关。甲骨文仅上引2例,且见于同篇卜辞;两周金文中“匹”字总计81见,其中6例表“匹配、辅佐”义,例参上文;75例用作称量“马”的个体量词,其中2例为数词无法隶定的“马□□匹”。在73例明确的辞例中,“马+数词+匹”结构63例,其中数词“四”最为常见,达到58例之多,如:

(9) 孚(俘)马四匹,孚(俘)车百□两(辆)。(西周早期,小盂鼎,《集成》2839)

(10) 赐玉五品、马四匹,拜首,对扬天君休。(西周中期,尹姞鬲,《集成》754)

数词“卅二”3例,为四的倍数,如:

(11) 令取誰(

其中2例数词分别为“十”和“十又四”,均为双数,则是其中包括了轻便的两马并驾之车,如:

(12) 易女(汝)马十匹,牛十。(西周中期,卯簋盖,《集成》4327)

(13) 以生马十又四匹、牛六十又九

其他10例数词为“一”且均省略,其中“马匹”8例,“匹马”2例,如:

(14) 赐守宫丝束、苴幕五、苴冪二、马匹、毳布三。(西周早期,守宫盘,《集成》10168)

(15) 用匹马束丝。(西周中期,

其次,从文字构形来看,甲骨文2例皆作“

金文匹字作“

金文“

再次,值得注意的是,上古时代马多用于驾车而不用于骑乘,直到春秋末年才有骑马的记载,《左传·昭公二十五年》:“左师展将以公乘马而归。”[29]4683虽仍有争议,但学界多以此为古代乘马之始;而且,如前所述车马制度中“辔”也是先穿过衡上用以固定的铁环,然后才与马相连接的,因此“匹”字之形与车相关而无马之形。

综上可见,无论从文字构形还是早期文献用例来看,“匹”的本义当为与马密切相关的名词,其本义为“辔”,但甲骨文中所记载的事物往往是整体,一般不会单独记载类似部件,所以其本义用例甲骨文未见,到西周金文中其引申义已经占据主要地位。在殷商时代,驾车是马的主要用途,因此“匹”由名词义基于转喻语法化为称量“马”的个体量词,但仅见于上引2例,这是因为商代车马制度为一车二马,所以甲骨文中称量马多用集合量词“丙”,为“两”之初文,即“马二匹”,基于类推作用,“丙”在甲骨文中还可用作称量车的个体量词[20];商代末期,一车二马开始向一车四马发展,商代晚期墓葬中已见一车四马的配置[31],到西周早期一车四马制度开始广泛应用,需要新的量词与之相适应。另一方面,“丙(两)”既用为称量车的个体量词,又用为称量马的集合量词,容易造成混淆。于是,西周初期个体量词“匹”迅速发展起来。随着量词义的广泛使用,其本义迅速消亡,其量词义成为此后词义发展的核心。同时,随着“匹”作为量词的高频使用,由于无论商代一车二马还是西周一车四马制度,独辕车之马都是两两相配的,因此引申为“匹配”义,《诗·大雅·文王有声》:“筑城伊淢,作丰伊匹。”毛亨传:“匹,配也。”郑玄笺:“筑丰邑之城,大小适与成偶。”[29]1133两周金文多见,该义成为此后其词义发展的另一核心。西周以后,量词“匹”基于两个语义核心,分化为个体量词和布帛量词两个路径而发展演化。

-

殷商西周时期“匹”用作个体量词,只能用于称量“马”,此后历代文献中一直是其基本功能。但是,在汉语史各阶段,量词“匹”的适用范围一直有拓展的趋势,从用作马的量词扩展及同类动物驴、骡,这是自然而然的,但大型权威辞书都收录了“用于其他动物的义项”,如《汉语大词典·匚部》:“量词。马驴骡及其它动物的计量单位。”其他动物书证为郭沫若《残春》:“他跑来向我们指天画地地说,说他自己是龙王,他放了的那匹小鱼,原来是条龙子。”[24]947《汉语大字典·匚部》:“也用于其他动物,相当于‘只’。”书证为鲁迅《故事新编·奔月》:“他刚要跨进大门,低头看看……网里的三匹乌老鸦和一匹射碎了的小麻雀,心里就非常踌躇。”[23]94上述书证均为现代作家作品。《辞源·匚部》:“计算马、驴等动物的单位。”[25]539但所列书证没有其他动物的用例。从量词发展史来看,量词“匹”在不同历时阶段的文献中,既有用于驴、骡、骆驼、大虫等其他大型动物的情况,也有用于麻雀等小动物的情况,到现代汉语中随着量词使用规范的明确其适用范围一般只限于“马”,但却有“七匹狼”等特殊用法,需要借助共时和历时的综合研究厘清其语法化的历程与动因。

殷商西周时期量词“匹”用于称量动物只限于“马”,到春秋战国时期该量词有向与马形近的大型动物拓展的趋势。刘世儒说:“‘匹’在上古是以量兽类为限的,后来由此逐步紧缩,到了南北朝才固定于量‘马’的。”[7]184事实正好相反,量词“匹”是由专用于称量“马”逐步拓展到其他动物的,这种发展可能首先出现在不同动物名词连用时的“综合称量”中,如:

(16) 齐侯伐莱,莱人使正舆子赂夙沙卫以索马牛皆百匹。(《左传·襄公二年》)

刘世儒说:“这就是用‘匹’量‘牛’的。虽是‘一量对多名’的格式,但也不宜说为例外,因为在这样的时代,‘匹’量‘牛’不一定就是不合规范的。”[7]184但该说并不符合文献实际情况,先秦时期“牛”未见用量词“匹”称量的用例,而且后世常用量词“头”最早见于西汉初年,因此先秦文献称量牛均不用量词,如:

(17) 今课县、都官公服牛各一课,卒岁,十牛以上而三分一死;不[盈]十牛以下,及受服牛者卒岁死牛三以上,吏主者、徒食牛者及令、丞皆有罪。(《睡虎地秦简·秦律十八种·厩苑律》19-20)

春秋战国时期,由于马用量词“匹”,而牛没有量词,当二者连用的时候在出土文献中一般也不用量词,如:

(18) 人户、马牛一,赀一盾;自二以上,赀一甲。(《睡虎地秦简·效律》57)

(19) 人户、马牛一以上为大误。误自重殹(也),减罪一等。(《睡虎地秦简·效律》60)

但同样情况在传世文献《左传》中却用了量词“匹”,我们认为并非如刘先生所言量词“匹”可以用于称量“牛”,而是量词“匹”的语义是指向“马”的,这也为后世“头匹”等量词连用奠定了语义和语法基础。

到两汉时期,类似用例仍可见,如:

(20) 名王骑将以下三万九千人,得马牛驴骡橐佗五万余匹,羊六十余万头,乌孙皆自取卤获。(《汉书·季布栾布列传》)

其中“马、牛、驴、骡、橐佗”用量词“匹”,“羊”则用量词“头”,可见当时人心目中将二者明确分成两类的,“牛”仍附于马类。两汉文献中“牛”多用量词“头”,而不用“匹”,如《居延汉简》41.28:“牛二头,二月甲戌南入。”全面考察两汉出土和传世文献,只有一个例外:

(21) 牛一匹,名黑。(《凤凰山8号墓汉简》86)

按整理者注该墓“出土有黑色木牛一件”。值得注意的是,两汉简帛文献量词“匹”“头”的使用非常明确,“牛”用“头”,而“马”用匹;而且“牛车”(或称“大车”)用量词“两(辆)”,“马车”用量词“乘”;例外均只有1例,均见于该墓“遣策”,即简85:“牛车一乘,载□□三束。”[32]从字迹看,简85、简86为同一人书写,因此我们怀疑两处特殊量词用法可能均为该书写者个人的特殊习惯,甚至可能是该书写者个人量词使用中的“误用”。该时期驴、橐佗(即骆驼)一般使用量词“匹”称量,而且较为常见,如:

(22) 献橐他一匹、骑马二匹、驾二驷。(《史记·匈奴列传》)

(23) 姑墨为王献白牡橐佗一匹,牝二匹。(《悬泉汉简》Ⅱ0216②:879)

(24) 私驴一匹,骓牡。(《敦煌汉简》536)

(25) 献驴一匹,骍牡。(《敦煌汉简》1906)

先秦两汉时期,量词“匹”称量的对象有时可以和相关事物综合称量,主要包括“车马”和表示一人一马的“骑”,细审文义其实其中“马”是语义核心,量词“匹”语义仍是指向“马”的。首先,先秦两汉时期马主要是用来驾车的,故车马常常连用,在综合称量时也可以用量词“匹”,往往是一种模糊的称量,如《史记·傅靳蒯成列传》:“别之河内,击赵将贲郝军朝歌,破之,所将卒得骑将二人,车马二百五十匹。”[33]战国时期胡服骑射后,骑兵逐渐代替笨重的战车,因此也可以用量词“匹”来称量“骑”,即一人一马,如《汉书·张冯汲郑传》:“故李牧乃得尽其知能,选车千三百乘,彀骑万三千匹。”[34]2314但总体来看这种用法使用频率都不高,只是由于经典文献的影响后世仍可见。至于《孟子·告子下》所见“有人于此力不能胜一匹雏”似乎是用于禽类的例子,刘世儒早已指出这个例子“值得怀疑”,“就这个时代的词序规律说,陪伴词这样前附于中心词似乎还不可能;前人认为这‘匹’只是‘尐’之误字,尐误疋,因又误匹(说见《说文通训定声》;又《十三经注疏校勘记》:‘方言尐,小也,音节;盖与疋字相似,后人传写误耳’)”[7]184。张永言则认为是“鴄”的本字,“匹雏”即鸭雏,并参考闻宥先生说用多种语言对音论证该词源自闽台语或南亚语[35]。从量词发展史来看,个体量词用于“数+量+名”结构传世先秦文献罕见,至于量词“匹”则未见用于该结构者,可见刘先生说是正确的。

到魏晋南北朝时期,量词“匹”的使用日趋固化,基本不再用于马以外的动物,此前用“匹”称量的“驴”“骆驼”该期均用量词“头”,如《魏书·太祖纪》:“获其辎重库藏,马四万余匹,骆驼、牦牛三千余头,牛、羊九万余口。”[36]或者不用量词,如《宋书·索虏传》:“买德弃城走,获奴婢一百四十口,马二百余匹,驴骡二百,牛羊各千余头……余器仗杂物称此。”[37]综合称量“驴马”以及一人一马的“骑”等时,仍可用“匹”,如:

(26) 熙以七月入治,其日大风寒雨,冻死者二十余人,驴马数十匹。(《魏书·景穆十二王传》)

(27) 至谯城,更简阅人马,得精骑千一百匹,直向汝阳。(《宋书·索虏传》)

刘世儒认为可以用于“鹿”等动物,但其所引例证皆有可商,如《宋书·索虏传》:“今送猎白鹿、马十二匹。”[7]185刘先生对该文句读有误,全文当作:“更无余物可以相与,今送猎白鹿马十二匹并毡药等物。”其中“猎白鹿马”为古代良马之名,按郝懿行《宋琐语·言诠》:“‘猎白鹿马’者,盖良马之名。《韩非子》云:‘马似鹿者,千金也。’或曰:‘今蒙古有猎鹿马,巧捷善走,不随鹿后,常翼其左,便于射手。’盖此是也。”[38]刘先生又认为量词“匹”在该时期还可以扩展到禽类,例证为《全梁诗》卷一梁昭明太子诗:“班班仁兽集,匹匹翔凤仪。”刘先生特别指出,其中“班班”或本作“斑斑”,但其实“匹匹”亦有异文,或本作“足足”,按王充《论衡·讲瑞》:“案《礼记·瑞命篇》云:‘雄曰凤,雌曰凰。雄鸣曰即即,雌鸣[曰]足足。’”[39]又杨慎《艺林伐山·足足般般》:“薛道衡文:‘足足怀仁,般般扰义。’足足,凤也;般般,麟也。”[40]“足足”相传为雌凤鸣声,与“班班”相对而言;我们推测“足足”形近讹作“疋疋”,又误改为“匹匹”。

隋唐五代到宋元时期,量词“匹”的用法基本不变,分工更为明确,原来“一量对多名”的综合称量法发展为“多量对多名”的综合称量,如《旧唐书·德宗本纪》:“悉索部内马牛羊近万头匹,监吏主之。”[41]刘世儒曾举出《世说新语·雅量》刘孝标注引《续晋阳秋》:“计得……牛、马、驴、骡、驼十万头、匹。”其实该文出自《谢车骑传》,刘书承前而误;并认为“这是南北朝人的创造”[7]30,但按徐震堮校笺,金泽文库藏宋本及沈宝砚校本均无“匹”字[42],则目前所见“头匹”量词连用则晚至唐五代时期。或说该期量词“匹”可以用于“麒麟”等其他动物,但其实往往仍是骏马的代称,如杜甫《惜别行送刘仆射判官》:“而今西北自反胡,骐驎荡尽一匹无。”[43]到明清时期用法稍微显灵活,如《三遂平妖传》第三十二回:“身上着皂沿绯袍,面如噀血,目似怪星,骑着一匹大虫,径入庄来。”[44]这应当是因为这里的大虫和“马”一样都是用于骑乘的。

晚清民国时期是现代汉语的前发展阶段,也是汉语发展的重要转折期,量词用法较为复杂,《汉语大词典》《汉语大字典》“用于其他动物的义项”例证均为该时期文献。基于晚清和民国期刊全文数据库调查可见,这些特殊用法有明显的时代性,即一般用于1911年辛亥革命后到1949年中华人民共和国成立前,刁晏斌也指出,量词“匹”的这种用法“在第一阶段,情况却比较复杂,……这么多的用例,如果都斥之为‘不规范’,显然是不够客观的,是缺乏历史眼光的。以我们现代汉语史的眼光来看,这正好就是不同阶段词适用范围的不同”[45]。唐晋先[46]、罗泽宇[47]也对该问题做了探讨。总体来看,该时期量词“匹”用于其他动物主要有三个方面的原因:一是日语的影响,陈绂说日语中的量词“匹”可以“称量的动物种类非常多,小到猫、狗、老鼠,大到猪马牛羊、狮子老虎,而且不仅包括在陆地上行走的,连生活在河里的鱼虾也可以用它来称量”[48]。现代作家鲁迅、郭沫若等都有日本留学经历;二是西南官话的影响,在部分西南方言中量词“匹”可以广泛用于各种动物,如成都方言等,这些作家如巴金、沈从文等;三是修辞的影响,如鲁迅作品中《故事新编·奔月》“一匹射碎了的小麻雀”、《故事新编·铸剑》“一匹很大的老鼠”、《阿Q正传》“一匹很肥大的黑狗”等,显然具有夸张、陌生化的意味。该时期量词“匹”还衍生出了称量“马达”“马力”等特定用法,但只有“马力”沿用至今,其他都很快被淘汰了。罗泽宇指出量词“匹”原有用法本身的阻力、量词范畴的特殊性、已有量词的挤压三个方面的因素导致了这种特殊用法在现代汉语发展过程中被迅速淘汰[47]。从宏观的量词发展史视野来看,量词发展中会受到外来语、方言、修辞等诸多方面的影响,但其自身的语义基础一直是其语法化的核心因素,如“马力”本身源自马匹拉力的功率,与马密切相关,因此成为现代汉语常见功率单位,亦可用于空调等的功率计量,但“马达”是英语motor的音译词,和马没有关系,因此量词“匹”的类似用法很快就被淘汰了,只是在部分方言中仍有特殊用法,如武汉话中可以用于称量牛羊猪狗等动物。

此外,现代汉语还有“七匹狼”“一匹来自北方的狼”的说法,但按《现代汉语八百词》,可以跟“狼”搭配的量词有“只”“条”“个”三个[49],是不能用量词“匹”的。这种用法一方面与台湾歌手齐秦的歌曲《狼》中的经典歌词有关,齐秦生于台中,其方言为闽南话,“狼”是可以用量词“匹”的[50]。另一方面与福建七匹狼公司的品牌宣传有关,称量“狼”量词用“匹”而不用“只”或“头”,具有夸张、陌生化的意味,正如七匹狼公司总裁所说“一开始就取名‘七只狼’。但我大哥说‘七只狼’不好听,不如就叫‘七匹狼’吧。七匹狼!大家觉得挺别致的,……当时大家都是年轻人,觉得只要好听、够酷就可以了。”[51]由于广泛的广告宣传和歌曲的流传及使用,以致这种用法在现代汉语中获得了广泛影响,加上鲁迅等经典作品的影响,甚至权威媒体也往往可以这样用,如《光明日报》2019年6月12日9版载《吐鲁番洋海墓地还有多少秘密》:“上面一排两匹狼一只野山羊。”[52]这在国际中文教育中也造成了困扰,二语学习者往往将“匹”误用为称量“狼”的个体量词,成为量词使用中的高频偏误。

-

至于量词“匹”用于布匹的度量衡量词,则是源自其“匹配”义。古代布帛制度,从两头向中间卷起而成两两相对之形态,《说文·匚部》:“匹,四丈也。”王筠句读:“古之布帛,自两头卷之,一匹两卷,故古谓之两,汉谓之匹也。”[53]又,《汉书·食货志下》:“布帛广二尺二寸为幅,长四丈为匹。”[34]1149这种用法产生得比较晚,从传世文献来看最早见于西汉初期,如:

(28) 长庚,如一匹布著天。此星见,兵起。(《史记·天官书》)

(29) 乃赐叔孙通帛二十匹,衣一袭,拜为博士。(《史记·刘敬叔孙通列传》)

从出土文献来看,楚简帛、秦简均未见,最早见于汉代的额济纳汉简、居延汉简、敦煌汉简等汉简[54],如:

(30) 出广汉八稯布十九匹八寸大半寸,直四千三百廿,给吏秩百一人,元凤三年正月尽六月,积六月。(《居延汉简》90.56+303.30)

(31) 任城国亢父缣一匹,幅广二尺二寸,长四丈,重廿五两,直钱六百一十八。(《敦煌汉简》1970A)

按《睡虎地秦简·秦律十八种·金布律》66:“布袤八尺,福(幅)广二尺五寸。布恶,其广袤不如式者,不行。”[55]91制度与文献记载不合,陈伟等认为:“疑‘二尺五寸’是‘二尺二寸’之误。先秦两汉时期一般织物的最大幅宽为二尺二寸,是与当时织机结构和织造方式密切相关的。同时,先秦两汉文献记载的织物幅宽也是二尺二寸,未见二尺五寸。”[55]91但“二”和“五”字形相差甚远,且其中“袤八尺”与“长四丈为匹”也相差甚远,按秦简记载则一布正好为20平方尺,似为其独有制度。

西周《胡应姬鼎》铭文中有疑似一例:“易(赐)贝十朋,玄布二乙。”李学勤认为“乙”系人名,在这里是赏赐的对象[56],蒋玉斌据字形与文义读“乙”为“匹”,邬可晶、李春桃等学者亦有类似观点,认为“大家有一定共识”[14]。后来,李先生指出:“‘匹’用为布帛的量词,是相当晚的,以我陋见,很可能不早于秦汉,实际上到汉代才流行起来……至少西周时‘匹’是不会用作布帛的量词的。由此看来,铭中的‘乙’似仍以人名为是。”[57]从量词发展史来看,基于我们对出土与传世先秦两汉语料的全面调查,称量布帛的量词殷商时代未见,西周时期用“两”,同样由其双数义语法化而来的,如《九年卫鼎》(西周中期,集成2831):“舍矩姜帛三两,乃舍裘卫林里。”[58]按《周礼·地官·媒氏》:“凡嫁子娶妻,入币纯帛,无过五两。”汉郑玄注:“五两,十端也。必言两者,欲得其配合之名。……然则每端二丈。”唐贾公彦疏:“古者二端相向卷之,共为一两。”[29]1580-1581传世先秦文献亦多用“两”,如《左传·昭公二十六年》:“夏,齐侯将纳公,命无受鲁货,申丰从女贾,以币锦二两,缚一如瑱,适齐师。”[29]4588后来还可用量词“纯”,亦很常见,《说文》“纯”字徐灏注笺:“帛两卷谓之匹,亦谓之纯,引申之,凡物之两者皆曰纯。”[22]12562如《战国策·赵策二》:“白璧百双,锦绣千纯,以约诸侯。”[59]《穆天子传·卷三》:“乃执白圭玄璧以见西王母,好献锦组百纯,□组三百纯。”晋郭璞注:“纯,疋端名也。”[60]至于“匹”用作称量“布”的量词则晚至汉代才出现,并在语法化的择一机制下迅速完成了词汇兴替,成为最常见的布帛量词,可见胡应姬鼎铭文中的“乙”不可能是量词“匹”,从李先生说释为人名更合理:“考虑到鼎铭末尾有人名‘乙’,玄布应该是由胡应姬转赐给另一个人。”[57]

另一方面,两汉时期布匹的长度固定为“四丈”,因此到魏晋南北朝时期,可以用为长度单位量词,但多用于模糊的称量,如:

(32) 天门山石自空,状若门焉,广三丈,高两匹,深丈余,更无所出,世谓之天门也。(《水经注·清水》)

(33) 东有白虹,长二丈许;西有白虹,长一匹;北有虹,长一丈余,外赤内青黄,虹北有背,外赤内青黄。(《魏书·天象志》)

在部分方言中,由于布帛量词“匹”称量的对象有面状的特征,因此可以引申为称量面状事物的量词,如成都话中的“一匹坡坡(山坡)”“几匹叶子”“一匹瓦”等,武汉话中用于指纹“一匹螺斗”等。

又,“匹”字亦可书作“疋”,《广韵·质韵》:“匹,俗作疋。”《字汇补·疋部》:“匹,匹、疋二字自汉已通用矣。”[23]2940按《说文·疋部》:“疋,足也。上象腓肠,下从止。”[26]168从甲骨文字形来看,李守奎认为:“‘匹’与‘足’是一字的分化。本义是脚。字形1像连腿带脚的整个小腿。”[27]157传世秦汉文献该量词作“疋”之形较为多见,如:

(34) 地方二千余里,带甲数十万,车七百乘,骑六千疋,粟支十年。(《战国策·燕策一》)

(35) 劳用白骖二疋、野马野牛四十、守犬七十。乃献食马四百,牛羊三千。(《穆天子传》卷三)

(36) 虽复倾城量金,珠玉竭河,犹不能得此一物,有市之乡二、骏马千疋、千户之都二,何足言哉!(《越绝书·宝剑》)

出土文献中量词“匹”罕见作“疋”之形者,到魏晋南北朝以后作“疋”者就更常见了,无论称量马还是布,皆可用“疋”,因此刘世儒认为:“‘匹’量‘马’、‘疋’量‘布’,那是后人出的主意,在南北朝还没有这种讲究。”[7]184隋唐五代时期虽有一定分工倾向,但并不严格,特别是吐鲁番出土文书中无论哪种用法,往往多书作“疋”字[61]。因此,结合其量词义的历时使用情况和字形发展来看,“匹”“疋”二字在隶书中字形仍相差较远,其讹混可能是在魏晋时期楷书、行书逐渐形成的时期。

此外,文献中常见“匹夫”“匹妇”“匹士”之说,如《论语·子罕》:“匹夫不可夺志也。”刘世儒一方面认为这不是量词,但又说:“若论语源,‘一匹马’和‘一匹人’,原本都是可以的,‘一匹人’并不比‘一匹马’不合理。”并结合“一匹布”的用法推论:“量词‘匹’在当初的泛用性,同‘马’并没有什么特殊关系。”[7]186-187其实,这是因为“数+量+名”结构当数词为“一”时往往可以省略,因此“一匹马”可以省略为“匹马”,在高频使用中“匹”产生了“单独”义,《公羊传·僖公三十三年》:“晋人与姜戎要之殽而击之,匹马只轮无反者。”何休注:“匹马,一马也;只,踦也;皆喻尽。”[29]4916清朱骏声《说文通训定声·履部》:“匹者,先分而后合,故双曰匹,只亦曰匹。”[22]12428又,《礼记·礼器》:“君子大牢而祭,谓之礼;匹士大牢而祭,谓之攘。”唐孔颖达疏:“匹士,士也……言其微贱,不得特使为介乃行,故谓之匹也。”[29]3106可见并非量词“匹”可用于称量人。

-

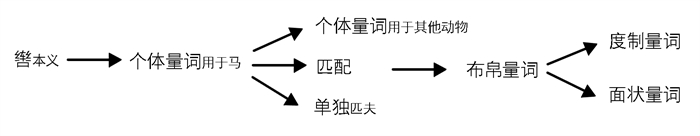

综上所论,古今汉语常用量词“匹”的语源既非“匹配”或“匹偶”之义,亦与布帛制度无关,而是由其名词义“辔”基于转喻语法化而来,从类型学视野来看这也符合量词语法化的基本路径,“量词一旦产生并进入句法结构,其语法功能就体现出了多向性”[62];此后,基于古代车马制度中马匹两两相配的形制,量词义引申为“匹配”“匹偶”之义,再由此用为布帛的度制量词,汉初开始逐渐替代了称量布帛的个体量词“两”。称量布帛的量词“匹”与“两”的兴替,其动因可能在于量词“两”的分化。量词“两”本为车马量词,由“丙”演变而来,西周以后迅速分化:一是个体量词用法,可以用于称量“车”,后加形符作“辆”;也可以用于称量布帛,相当于“匹”。二是集合量词用法,表双数,相当于现代汉语中的“双”或“对”。战国秦汉文献中“两”用作集合量词非常常见,如其称量对象包括屦、履、绔、袜等,但用作称量布帛的个体量词,可能容易导致理解的偏误,如“布一两”,即“布一匹”,但易误解为“布两匹”,而量词“匹”既可以同“两”一样隐含布帛从两头向中间卷起而两两相对的制度,又避免了个体量词与双数义集合量词的混淆,因此使用频率日趋增高并成为称量布帛的常用量词。其基本用法历时发展路径总结如图 1:

量词“匹”在其漫长的语法化历程中,伴随着使用范围的扩张与调整、字形的讹变与分化,直到现代汉语回归其核心用法,可见在汉语史中词汇发展受到各方面因素的制约,既有语法化过程中语义滞留因素的制约,也有相关制度变化等因素对词汇词义演变的影响,同时还受到外来语、方言等影响,甚至其书写形式还受到其他形近字的影响,但在所有因素中内因居于最核心地位,决定了其最终发展趋势。语法化理论的建设和完善首先要基于对语言历时发展的准确描写和语言现象的发掘,与印欧语相比,如彭睿所说:“汉语具有悠久的历史,历时语料丰富;各种形态句法演变过程的不同阶段语料记录相对完整。这些条件使得我们有可能较为准确地追溯形态句法演变过程,从而窥见语法化现象的全貌。”[63]对于主要建立在印欧语基础上的语法化理论,相关汉语研究可以对各种语法化理论做出补充、修正和完善,从而提升其准确性和科学性。

下载:

下载: