全文HTML

-

心理健康是人类健康极其重要的组成部分,是维持正常社会交往、追求人生幸福的重要基石。习近平总书记在党的二十大报告关于推进健康中国建设部分中特别指出要重视心理健康和精神卫生。近年来,心理健康问题在学校呈现蔓延趋势,学生跳楼、犯罪等恶性事件使得大学生心理健康问题成为社会关注的热点话题。2023年,为促进学生身心健康、全面发展,切实推进健康中国建设,教育部等十七个部门联合印发了《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》,足以表明心理健康问题在我国已是一个不容忽视的问题。

情绪良好稳定是衡量大学生心理健康的重要指标之一,想要拥有稳定的情绪,则需要具备良好的情绪调节能力。情绪调节是个体试图改变自己拥有怎样的情绪、何时拥有情绪以及如何体验和表达情绪的过程,并且在个人维持正常社会交往和心理健康中发挥着不可或缺的作用[1]。如降低争吵带来的愤怒、亲人离世带来的悲伤、考试带来的紧张等消极情绪,或是分享胜利带来的喜悦、表达对伴侣的爱意等积极情绪。大学生正处在社会角色变化的重要转折点,环境变化、人际交往、经济压力、学业压力以及就业压力等多方面的因素都可能带来情绪困扰。因此,良好的情绪调节能力对于大学生保持身心健康、维持正常社会交往有着重要意义。情绪调节是一个涉及感知、决策和行为的多阶段的复杂过程[1]。在这个过程中,使用怎样的情绪调节策略是决定情绪调节能否成功的关键性因素[2-5]。已有研究证明,特定的策略不仅会影响情绪调节的效果,也会决定情绪调节所带来的一系列后续影响,如心理健康和关系满意度[6-7]。某些消极的情绪调节策略被研究者们视为精神病病理学的风险因素[8]。不同群体在情绪调节的策略使用、能力以及效果等方面都有较大的个体差异。例如,性别对情绪调节的过程会带来显著的影响[9]。以往研究发现,女性相较于男性而言,往往拥有更大的情绪起伏。例如,在大学生群体中,有研究发现女大学生对于负面情绪的反应性显著高于男大学生[10]。并且在使用某些特定的情绪调节策略时,相比男性而言,女性调节情绪的效果更差(例如表达抑制)[11]。因此,有必要针对女大学生的情绪调节策略展开研究,以探析这一群体在情绪调节过程中会受到哪些个人特质的影响。

-

依恋是与情绪调节联系最为紧密的个人特质之一,也是建立良好的身心健康所不能忽视的重要人格特征之一。依恋理论是最常用于解释情绪调节个体差异的一个理论框架[12-14]。依恋是个体与生俱来的一种形成和保持亲密关系的倾向[15]。Bowlby认为,个体在生命早期与看护者的互动过程中会形成自己的内部工作模型(Internal Working Model,IWM),IWM不仅是早期依恋经验的内部表征,还会在个体成长中的人际交往的某些特定环境中被激活,并影响个体在交往互动中的心理和行为 [15-17]。然而,婴儿在生命早期与看护者的主要互动,是为了缓解陌生环境带来的焦虑和不安而向主要看护者求助的过程,其本质是一种早期的情绪调节经验。因此,研究者们普遍认为依恋取向会对个体的情绪调节策略偏好产生显著影响。

成人的依恋取向通常通过依恋回避和依恋焦虑两个维度来测量[18],两种依恋取向的提高都会使个体形成非安全的次级依恋策略,进而改变个体调节情绪的方式。高依恋回避的个体会激活过度抑制的依恋策略,他们试图避免产生亲近需求,和依恋对象保持距离。因此,他们通常将情绪的表露视为一种懦弱的表现,并且更倾向于采用抑制的方式来调节情绪[19-21],较少向他人寻求帮助和支持[22]。高依恋焦虑的个体拥有过度激活的依恋策略,他们渴望与依恋对象亲密接触,并且十分害怕分离。为了获得依恋对象的关注和接近,高依恋焦虑个体通常会夸大自己的情绪体验,因此,他们常会采用一些能够放大情绪的消极认知情绪调节策略(例如反刍、灾难化)来调节自己的情绪[21-23]。

正如前文所述,现有研究已经证实了依恋取向可以塑造个体调节情绪的方式,但由于在理论假设中依恋取向与情绪调节策略的密切关系,以往的实证研究通常认为依恋取向会直接影响情绪调节策略的使用,并未探讨二者之间是否存在其他潜在路径。然而,近年来有关情绪调节的理论研究愈发强调情绪调节是一个持续的过程,不能简单地将情绪调节视为一种单一的能力或特质[1, 24-25]。这些理论研究认为情绪调节是由一系列有先后顺序和因果关系的阶段组成的,包括依恋在内的人格特质除了直接影响个体对情绪调节策略的选择或使用偏好以外,还可能通过在策略选择发生前的阶段中改变一些关键因素,从而对策略的选择产生间接影响。因此,在这些注重过程性的理论视角下,依恋取向和情绪调节策略之间很可能还存在尚未被发现的中介路径,即本研究将要探讨的重要问题之一。

-

情绪调节是个体对自身情感体验进行管理和控制的行为,是一个由目标驱动的行为过程,即个体不会无缘无故地调节自己的情绪,情绪调节的行为发生一定伴随着对于某个目标的追求。例如,为了缓解压力和焦虑而出门散心,为了保持气势上的压制而在辩论赛中维持或提升兴奋甚至是愤怒的情绪。因此,情绪调节目标是个体在整个情绪调节过程中对策略选择起重要影响的因素之一。情绪调节目标是个体想要感受怎样的情绪以及调节情绪的原因[26, 27]。在与情绪调节有关的不同理论模型中,情绪调节目标的激活都是整个情绪调节过程发生的先决条件[1, 25]。情绪调节目标通常被区分为享乐目标(即个体想要体验积极的情绪)和工具性目标(即个体为了达到某种目的)[27],而工具性目标还可以进行更细致的区分(例如,表现目标、亲社会目标和印象管理目标)[26]。

现有的实证研究已经证明情绪调节目标与情绪调节策略存在密切的关系[26, 28-29]。例如,追求享乐目标或某些工具性目标的个体会更倾向于使用认知重评策略[26, 29],追求反享乐目标的个体则可能更倾向于使用表达抑制策略[26, 28]。由此可见,情绪调节目标是个体使用何种情绪调节策略的重要先决条件。与此同时,部分实证研究也证实了人们偏好的情绪调节目标存在显著的个体差异。Eldesouky等研究发现,人格特质和情绪调节目标之间显著相关,具体来说,宜人性与享乐和亲社会的目标呈正相关,开放性与绩效目标呈正相关,神经质与印象管理目标呈正相关,宜人性与反享乐目标呈负相关[26]。

除了大五人格以外,研究者们认为依恋也是最有可能影响情绪调节目标的个人特质之一[30-31],这就意味着依恋取向与情绪调节目标同样密不可分。尤其是在次级依恋策略的驱动下,高依恋焦虑和高依恋回避的个体常常会调节情绪以满足自己独特的依恋需求(渴望或是避免亲近)。因此,依恋取向的不同很可能导致个体对于某些工具性目标产生独特的偏好。例如,高依恋焦虑的个体对于依恋对象的关注和亲近有着强烈的需求,他们倾向于表达更多的负面情绪以引起依恋对象的注意[32],这表明他们可能会追求更高水平的反享乐目标。与此同时,为了避免与依恋对象的分离,高依恋焦虑的个体也可能会追求更高的亲社会目标或是印象管理目标,控制自己的情绪以避免受到他人的负面评价[33]。与此相对应的是,高依恋回避的个体想要维持独立的形象并与他人保持距离,避免过多的情绪表达,他们可能更倾向于追求更高水平的反享乐目标和印象管理目标,以及更低水平的亲社会目标。

尽管依恋会影响情绪调节策略已得到许多实证研究的支持,但在愈发强调情绪调节过程性的理论背景下,鲜有进一步探讨二者之间是否存在其他潜在路径的研究。近期的几项实证研究表明,个体的情绪调节目标可以影响情绪调节策略的选择[26, 28-29],同时情绪调节目标也受到包括依恋在内的个人特质的影响[31]。这些研究表明,情绪调节目标在依恋与情绪调节策略之间可能起中介作用。此外,虽然有研究表明依恋会影响个体的目标追求,但这些研究所关注的目标并不涉及情绪[34]。因此,依恋取向与情绪调节目标的关系也尚未明确。近期只有一项研究尝试讨论依恋取向、情绪调节目标和情绪调节策略之间的关系[33]。但该研究仍存在一定缺陷,例如没有控制对于情绪调节有显著影响的某些个人因素(如性别)。与此同时,有研究表明依恋焦虑与所有种类的消极认知情绪调节策略均存在显著的正相关[23],但Brandao等人的研究只关注了反刍策略的使用情况[33]。考虑到依恋焦虑的提升可能会导致个体对多种认知情绪调节策略产生特有的偏向,本研究将在测量认知重评和表达抑制两种经典策略的同时,也测量其他种类的认知情绪调节策略,包括适应性和非适应性认知情绪调节策略,从而更全面地探究和了解依恋取向和情绪调节策略之间的关系。

综上,在已有研究基础上,本研究以女大学生为研究对象,探索依恋对情绪调节策略的影响以及情绪调节目标在二者之间的作用。为此,提出如下假设:(1)依恋取向显著影响情绪调节策略。依恋回避与适应性认知情绪调节策略显著正相关;依恋焦虑与非适应性认知情绪调节策略显著正相关。(2)依恋取向显著影响情绪调节目标。依恋回避与反享乐目标、印象管理目标显著正相关,与亲社会目标显著负相关;依恋焦虑与反享乐目标、亲社会目标和印象管理目标均显著正相关。(3)情绪调节目标在依恋取向与情绪调节策略之间起中介作用。

一. 依恋对情绪调节策略的影响

二. 情绪调节目标的中介作用

-

采用方便取样法,通过问卷星向高校女大学生发放并回收问卷800份,剔除无效和缺失问卷,最终得到有效问卷774份,有效率为96.75%。其中,大一学生159人(20.54%)、大二学生219人(28.29%)、大三学生189人(24.42%)、大四学生94人(12.14%),研究生113人(14.61%)。被试年龄为17~29岁,平均年龄为20.83岁(SD=1.94)。

-

1.亲密关系经历量表

采用李同归等修订的亲密关系经历量表(Experiences in Close Relationships Scale,ECR)[35],共36道题,包含依恋焦虑和依恋回避两个维度,各18道题。其中奇数题用于测量个体的依恋回避,偶数题用于测量个体的依恋焦虑。第3、15、19、22、25、27、29、31、33、35题采用反向计分。量表采用7点评分,从1“完全不同意”到7“完全同意”,分量表得分越高表明依恋焦虑或依恋回避的程度越高。在本研究中,依恋回避维度和依恋焦虑维度的Cronbach's α系数分别为0.82和0.90。

2.情绪调节目标量表

采用Eldesouky等编制的情绪调节目标量表(Emotion Regulation Goals Scale,ERGS) [26],该量表考察了个体享乐目标、反享乐目标、表现目标、亲社会目标以及印象管理目标等5种情绪调节目标,共18道题。量表采用7点评分,从1“从不”到7“总是”,分数越高代表越频繁地追求该目标。在本研究中,主要关注的反享乐目标、亲社会目标以及印象管理目标的Cronbach's α系数分别为0.73、0.85和0.79。

3.情绪调节问卷

采用王力等修订的情绪调节问卷(Emotion Regulation Questionnaire,ERQ)[36],共10道题,包含认知重评和表达抑制2个维度,其中认知重评6道题,表达抑制4道题。该问卷采用7点评分,从1“完全不同意”到7“完全同意”,得分越高表明个体越频繁使用该种策略。在本研究中,认知重评维度和表达抑制维度的Cronbach's α系数分别为0.81和0.80。

4.认知情绪调节问卷

采用朱熊兆等修订的认知情绪调节问卷(Cognitive Emotion Regulation Questionnaire,CERQ)[37],共36道题。该问卷采用5点评分,从1“从不”到5“总是”,其中16道题用于测量非适应性认知情绪调节策略,包括自责、责难他人、沉思和灾难化4种策略,得分越高表示被试越有可能在面临负性事件时使用非适应性认知情绪调节策略;20道题用于测量适应性认知情绪调节策略,包括接受、积极重新关注、重新关注计划、积极重新评价、理性分析5种策略,得分越高表示被试越有可能在面临正性事件时使用适应性认知情绪调节策略。在本研究中,非适应性认知情绪调节策略和适应性认知情绪调节策略的Cronbach's α系数分别为0.86和0.80。

-

采用SPSS 22.0对数据进行共同方法偏差检验、描述性统计分析和相关性分析。使用Mplus 8.1构建结构方程模型进行假设检验,并通过Bootstrap法计算中介效应的置信区间。

一. 研究对象

二. 研究工具

三. 统计分析

-

为检验可能存在的共同方法偏差,对数据进行Harman单因子检验。结果显示特征值大于1的因子共20个,第一因子解释的变异量为15.04%,低于临界值(40%),表明本研究不存在明显的共同方法偏差[38]。

-

各变量的描述性统计和变量间相关系数见表 1。结果显示,依恋回避和反享乐目标呈显著正相关(r=0.293,p < 0.001),而与认知重评策略存在微弱但显著的负相关(r=-0.144,p < 0.001),与表达抑制策略(r=0.455,p < 0.001)和非适应性认知情绪调节策略(r=0.237,p < 0.001)呈显著正相关;依恋焦虑与反享乐目标(r=0.257,p < 0.001)、印象管理目标(r=0.392,p < 0.001) 和亲社会目标(r=0.398,p < 0.001)呈显著正相关,与表达抑制策略(r=0.295,p < 0.001)、非适应性认知情绪调节策略(r=0.564,p < 0.001)呈显著正相关,并且与适应性认知情绪调节策略存在微弱但显著的正相关(r=0.170,p < 0.001);反享乐目标与认知重评策略(r=-0.151,p < 0.001)存在微弱但显著的负相关,但与表达抑制策略(r=0.339,p < 0.001)和非适应性认知情绪调节策略(r=0.319,p < 0.001)呈显著正相关;印象管理目标与亲社会目标(r=0.714,p < 0.001)、认知重评策略(r=0.296,p < 0.001)、表达抑制策略(r=0.196,p < 0.001)、适应性认知情绪调节策略(r=0.381,p < 0.001)和非适应认知情绪调节策略(r=0.329,p < 0.001)均呈显著正相关;亲社会目标与认知重评策略(r=0.240,p < 0.001)、表达抑制策略(r=0.279,p < 0.001)、适应性和非适应性认知情绪调节策略(r=0.331,p < 0.001;r=0.354,p < 0.001)均呈显著正相关。

-

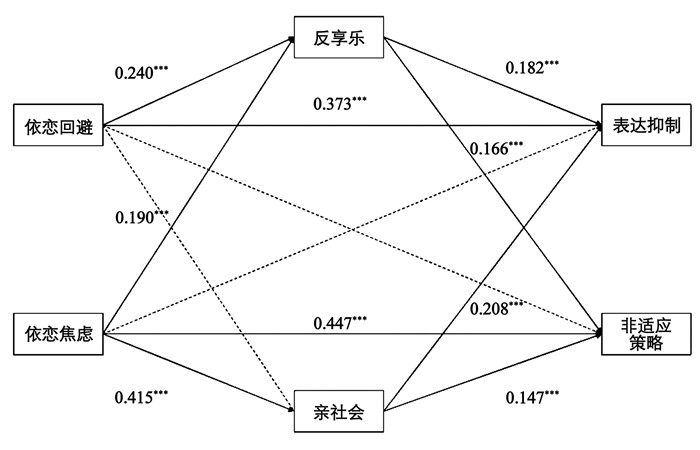

根据相关性分析结果,分别以依恋焦虑和依恋回避为自变量,以认知重评策略、表达抑制策略、适应性认知情绪调节策略和非适应性认知情绪调节策略为因变量,以反享乐目标、印象管理目标和亲社会目标为中介目标进行结构方程模型分析。在该模型中,由于认知重评策略、适应性认知情绪调节策略以及印象管理目标与其他变量之间不存在显著路径,故予以删除。修正后,运用Mplus 8.1建立如图 1所示的模型。修正后的初始模型为显变量模型,模型拟合良好(χ2/df=0;RMSEA=0,CFI=1,TLI=1.00,SRMR=0.00)。在该模型中,依恋回避可以显著正向预测表达抑制策略(β=0.373,p < 0.001)以及反享乐目标(β=0.240,p < 0.001);依恋焦虑可以显著正向预测非适应性认知情绪调节策略(β=0.447,p < 0.001)、反享乐目标(β=0.190,p < 0.001)和亲社会目标(β=0.415,p < 0.001)。

采用偏差矫正的非参数百分位Bootstrap法进行中介效应检验,重复抽样次数为5000次,计算95%置信区间。结果(表 2)显示,在依恋焦虑与表达抑制策略之间,反享乐目标(中介效应=0.035,95%CI=[0.019,0.056])和亲社会目标(中介效应=0.086,95%CI=[0.054,0.124])的中介效应显著,效果量分别为19.34%和47.51%。在依恋回避与表达抑制策略之间,反享乐目标(中介效应=0.044,95%CI=[0.027,0.064])的中介效应显著,效果量为10.89%。在依恋焦虑与非适应认知情绪调节策略之间,反享乐目标(中介效应=0.031,95%CI=[0.016,0.052])和亲社会目标(中介效应=0.061,95%CI=[0.033,0.093])的中介效应显著,效果量分别为5.74%和11.30%。在依恋回避与非适应认知情绪调节策略之间,反享乐目标(中介效应=0.040,95%CI=[0.022,0.061])的中介效应显著,效果量为47.06%。

一. 共同方法偏差检验

二. 各变量的描述性统计及相关性分析

三. 中介模型分析

-

本研究探究了女大学生依恋取向、情绪调节目标和情绪调节策略之间的关系,并在此基础上进一步探讨情绪调节目标在依恋取向和情绪调节策略之间的中介作用。相关性分析和结构方程模型分析的结果表明,无论是女大学生的情绪调节策略还是其情绪调节目标均受依恋取向的显著影响,并且反享乐目标和亲社会目标在依恋取向与情绪调节策略之间产生了显著的中介效应。

-

本研究发现女大学生的依恋取向对其情绪调节策略具有重要影响,无论是经典的认知重评策略和表达抑制策略,还是适应性认知情绪调节策略和非适应性认知情绪调节策略,依恋焦虑和依恋回避都分别与其中某些策略显示出显著相关性,这无疑为揭示依恋取向与情绪调节策略之间的关系提供了更为全面的依据。同时,研究结果也验证了假设1部分成立,即依恋取向显著影响情绪调节策略,依恋焦虑与非适应性认知情绪调节策略显著正相关。

其一,依恋回避与女大学生情绪调节策略显著相关。依恋回避的提高会使得女大学生更倾向于使用表达抑制策略,从而压抑自己的反应。和以往研究结果一致,依恋回避可以正向预测个体对表达抑制策略的使用,这反映了高依恋回避的个体想要和依恋对象保持距离和避免亲近的倾向[19-20]。高依恋回避个体的这一特点决定了其对表达抑制策略的积极态度,因为采用表达抑制策略可以减少自身情绪的暴露,能够有效地让依恋对象或是他人无法察觉到自己的情绪变化,这样的情绪调节行为能够帮助高依恋回避的女大学生避免他人的亲近,从而达到她们想要抑制依恋需求的目的。但是,高依恋回避的女大学生往往会舍弃认知重评策略,采取回避态度,从消极的方向思考,因此认知重评策略难以改善其不良的负面情绪。

其二,依恋焦虑与女大学生情绪调节策略显著相关。依恋焦虑的个体更倾向于采用过度激活的调节策略,依恋焦虑的提高会使女大学生更倾向于同时使用多种策略来调节情绪。一方面,依恋焦虑可以正向预测非适应性认知策略的使用,这表明高依恋焦虑的个体习惯夸大情绪的体验和表达以获得对象的关注[23]。同时,研究显示依恋焦虑同样可以正向预测表达抑制策略的使用。依恋焦虑与多种策略之间的正向关系可能预示了高依恋焦虑的个体往往无法找到最准确、最有效的策略来调节自己的情绪,从而导致个体会采用多种策略来调节自己的情绪,使得高依恋焦虑个体的情绪调节过程表现出一种“混乱”且“失败”的模式[23]。另一方面,依恋焦虑与表达抑制策略的关系一直没有得到一致的结果[19-20, 39-40]。根据依恋理论的观点,高依恋焦虑的个体应更频繁表达自己的情绪,以获得依恋对象的关注,但实证研究并未一致地证实这一观点。出现不一致的结果可能是由于高依恋焦虑个体的内部工作模型对于自我和他人都存在消极的认知,进而导致较为矛盾的目标驱动行为[41]。本研究同样证实,女大学生对于他人的消极认知使得她们对于依恋对象的可及性和可用性不够信任,渴望通过情绪表达来得到依恋对象的关注。而女大学生对于自我的消极认知使得她们认为自己不值得被爱,导致她们害怕情绪表达会引起依恋对象的厌恶或是指责,因此又希望通过表达抑制来避免依恋对象的离开。当然,这种不一致的结果也可能来源于其他因素的影响,例如情绪调节的过程有明显的性别差异[9]。也就是说,即便同为高依恋焦虑的个体,女性和男性在调节情绪的过程中仍可能倾向于使用不同的调节策略。值得注意的是,高依恋焦虑的女大学生也倾向于使用适应性认知情绪策略来审视与依恋对象的亲密关系,从适应性方面进行思考,以期有效地改善其依恋情绪的负面反应。虽然从理论上看认知重评策略能较好地改善高依恋焦虑个体的情绪,促使其重新审视依恋对象的意义,从积极的方向思考问题,但本研究的结果显示依恋焦虑与认知重评策略之间并没有显著的相关性,说明依恋焦虑的个体并不会主动采取认知重评策略来缓解或消除其负面情绪。

总的来说,虽然现有证据表明女大学生的依恋取向会显著地影响其对于情绪调节策略的使用偏好,但二者的关系显然还会受到多种因素的影响。未来的研究需要通过更细致的实验设计和事件相关电位等更灵敏的测量工具,进一步挖掘女大学生的依恋取向与情绪调节策略之间的潜在机制。

-

本研究还发现女大学生的依恋取向与其情绪调节目标之间存在显著的相关关系,验证了假设2部分成立,即依恋取向显著影响情绪调节目标,依恋回避与反享乐目标正相关,依恋焦虑与反享乐目标、亲社会目标和印象管理目标均显著正相关。

研究结果显示,依恋焦虑更高的女大学生不仅会更多地追求亲社会目标与印象管理目标,而且依恋焦虑的增加还会导致女大学生追求更多的反享乐目标,这与已有研究部分一致。依恋焦虑的增加可能会使得个体在意自己在他人眼中的形象,从而为了保持他人对自己的良好印象而调节自己的情绪[33]。值得注意的是,以往的研究曾发现依恋焦虑与享乐目标存在负相关的关系[33]。尽管享乐目标的减少并不能完全等同于反享乐目标的增加,但结合本研究的结果,两个研究结果都表明了高依恋焦虑的个体存在追求更多的消极情绪体验和更少的积极情绪体验的倾向。与此同时,依恋回避更高的女大学生也会追求更多的反享乐目标,但依恋焦虑和依恋回避与反享乐目标之间的关系可能需要从不同的路径去解释。依恋动力学模型认为,个体的依恋需求是驱动个体在社会交往过程中做出不同行为的动力之一[41]。依恋回避的增加会使得个体想要避免亲近,追求独立,与亲密对象保持距离,他们通常将情绪的产生和表露视为脆弱的表现[39],从而导致他们可能会尽量降低积极的情绪体验。而依恋焦虑的提高会使得个体更加渴望依恋对象的关注和亲近,而消极情绪的表露则可以帮助他们实现这一目标[42],从而导致他们可能会试图增加自己的消极情绪体验。

上述两种行为倾向虽然有着较大差异,但都属于对反享乐目标的追求行为。由此可见,不同的情境条件下(例如积极情绪、消极情绪),即便是追求同样的情绪调节目标(例如反享乐目标)也可能会导致不同的调节行为(例如下调行为和上调行为)。未来研究可借助实验室情景模拟、生态瞬时评估等方法,更深入地揭示女大学生依恋取向与情绪调节目标之间的关系,探索不同情境下的情绪调节行为。这样的研究将有助于我们更全面地理解个体的情绪调节机制,为心理健康干预提供更精确的理论依据。

-

本研究结果表明,依恋取向对于情绪调节策略的影响的确存在潜在的中介路径,证明了“情绪调节目标在依恋取向与情绪调节策略二者的关系中起中介作用”的假设(假设3)成立,在女大学生群体中建立并验证了“依恋—情绪调节目标—情绪调节策略”的中介模型。

依恋理论自提出以来便与情绪调节存在着密不可分的关系,婴儿与看护者的早期互动在使婴儿形成不同依恋取向的同时,也成为个体早期情绪调节的经验。因此,研究者们通常认为依恋理论本质上是一种描述个体情绪调节差异的理论[43-44]。近期有关情绪调节的理论工作开始愈发强调情绪调节的过程性,然而只有一项实证研究尝试探讨了依恋影响情绪调节的间接路径[33]。尽管在模型的建构细节上有些差别,但本研究与Brandao等人所提供的证据表明,依恋可以通过影响个体的情绪调节目标,进而影响其调节情绪的方式[33]。无论是依恋焦虑还是依恋回避,在其与表达抑制策略的关系中,反享乐目标都起到了显著的中介作用。表达抑制策略虽然是一种下调情绪调节的策略,但事实上它对于降低积极情绪的效果更好,而在调节消极情绪的过程中表达抑制策略反而会增加个体对于消极情绪的情绪体验[45]。因此,表达抑制策略可能会成为高依恋焦虑个体想要抑制积极情绪、追求反享乐目标的选择之一。在依恋焦虑与非适应性认知情绪调节策略的关系中,反享乐目标和亲社会目标起到了显著的中介作用,表明高依恋焦虑个体对于消极认知策略的使用倾向可能来自于他们矛盾的依恋目标,即既希望得到伴侣的关注,又害怕过度的情绪表达导致伴侣的离开[46]。

总的来说,情绪调节目标在依恋取向与情绪调节策略之间起中介作用。为此,应当根据不同依恋取向的个体对不同情绪调节策略的选取倾向,合理选择情绪调节目标,引导个体最终采用最合适或最有效的情绪调节策略,以达到最佳的情绪调节效果。

-

本研究通过问卷调查的形式考察了女大学生群体的依恋取向与情绪调节策略的关系,以及情绪调节目标的中介作用,得到了具有一定理论意义和实践价值的研究结果。就理论价值而言,本研究结果再次表明依恋是影响情绪调节的关键因素之一[15-17],这一结果为依恋理论提供了新的证据与支撑。与此同时,本研究结果也进一步证实了依恋取向对情绪调节策略的影响有潜在的中介路径,这一结果符合扩展过程模型的观点,即情绪调节是一个连续复杂的过程[1]。依恋取向对情绪调节整个过程带来的影响,不仅体现在调节的效果和方式上,而且可能体现在整个过程的其他不同阶段[13]。尽管依恋理论已经得到了大多数研究者的认可,并且现有的实证研究也证明了依恋取向和情绪调节之间存在密切联系,但是随着研究者们对情绪调节过程的揭示愈加深入,单从依恋理论的视角出发可能已经很难完整解释二者之间的关系。如本研究所述,结合多理论模型的观点将为研究者们提供更全面更新颖的研究视角。

就实践价值而言,情绪调节是大学生拥有稳定情绪的必备能力之一,也是大学生进行良好的社会交往、建立良好的社会关系的基础。良好的情绪调节能力可以保障大学生建立长期稳定的社会关系,应对学习和生活中各方面带来的压力和负面情绪。然而,情绪调节能力的不足已经成为当今大学生产生各类心理健康问题的重要诱因之一。情绪调节的各项理论研究指出,情绪调节策略是促使个体情绪调节成功的关键[1]。本研究结果再次表明情绪调节策略会受到包括依恋在内的个人特质的影响。依恋回避的个体往往倾向于采取逃避和否认的情绪调节策略,依恋焦虑的个体则通常采取消极的情绪调节策略,二者均会出现认知偏见,从而无法有效地处理负面情绪。而本研究结果发现,女大学生的依恋取向对情绪调节策略的影响存在直接和间接两条路径,这不仅深化了我们对依恋取向与情绪调节策略关系的理解,而且能够为女大学生提供更有效的心理健康干预和指导,改善不安全依恋个体的负面情绪,促进其心理健康发展。此外,本研究结果所揭示的依恋取向与情绪调节策略的关系,有助于未来对大学生情绪相关心理健康问题进行更有针对性的研究、设计更有效的干预方案。例如,通过重复进行安全启动的干预方式,提高大学生依恋安全感,进而改善他们的情绪调节策略甚至是情绪调节能力。本研究所发现的情绪调节目标的中介作用,再次强调了情绪调节是一个目标驱动的过程。因此,可以通过引导女大学生追求正确和有益的情绪调节目标,提高女大学生的目标感知水平,以降低她们情绪失控的可能性,提升其积极情绪体验,提高其情绪调节能力。

-

本研究仍存在一定的局限与不足。首先,尽管问卷、量表等工具所测量的数值通常被假设为在日常生活中习惯性选择调节策略的个人差异[47],但部分研究发现问卷得分和个体在实际面对情绪性事件中的策略选择并不一致[48-49]。因此,依恋、情绪调节目标以及情绪调节策略之间的关系研究,需要更具生态效度的方法来检验(例如生态瞬时评估)。其次,情绪调节本质上是指个体与情境进行互动的过程,不同情境下个体调节情绪的目标和方式会相应变化[28, 50]。并且,相同的情绪调节目标在不同的情境下可能会具有不同的含义。例如,反享乐目标在积极情绪的情境下代表着想要压抑自己的情绪体验,而在消极情绪的情境下代表想要放大自己的情绪体验。未来可以探讨包括依恋在内的人格特质与情境是否会对情绪调节的各方面产生交互作用。最后,尽管有关情绪调节的理论工作愈发重视其过程性,然而对这种过程性的实证研究的发展仍属于起步阶段。本研究虽然基于假设情绪调节是一个先确定目标再做出行为的过程,但横断设计的实质并不能说明情绪调节目标和策略之间的先后关系和因果关系。未来可以通过交叉滞后设计等方式对情绪调节的过程性进行更深入的探究。

总的来说,尽管本研究提供了一定的证据表明依恋取向对情绪调节策略的影响可能存在更复杂的机制,但本研究对于这一潜在机制的探讨仅仅停留在最初步的阶段。由于情绪调节这一过程的复杂性和多样性,未来研究可以采取更多样化的研究设计,结合更精细的测量手段,以更完善地解释依恋取向和情绪调节的关系。

下载:

下载: