-

在自然水域中,水流速度不仅依赖于地理条件差异,还受到季节变化和人为活动的影响.大量研究发现,水流速度变化对鱼类的生长能力、组织形态、生理特征和行为策略等方面都有极为显著的影响[1].鱼类的体型与其运动能力密切相关,其特征不仅与鱼的种类有关,还受到各种生态因素的显著影响[2-5].有研究发现,生活在野外不同流速环境中的鱼类之间其鱼鳍形状和体型特征具有显著差异[6].在实验室条件下,持续的水流刺激也能够改变鲤鱼Cyprinus carpio、剑尾鱼Xiphophorus montezumae和中华倒刺鲃Spinibarbus sinensis的体型特征[7-9].研究者认为,这些体型特征的改变可能有利于鱼类游泳能力和能耗效率的提高,进而影响鱼类的生存能力和能量分配模式.以往的研究者主要关注水流刺激对鱼类生长、肌肉结构和生理特征的影响[1, 10-11],而有关鱼类在不同流速条件下体型特征变化的研究资料还相对较少.

青鱼Mylopharyngodon piceus,属鲤形目、鲤科、青鱼属,作为我国淡水养殖四大家鱼之一,是长江中下游水域的重要渔业资源及人工养殖主要经济鱼类.目前已有大量研究涉及青鱼的生长发育和遗传特性等方面,但对其体型特征及影响因素的研究还鲜有报道[12-14].本实验以青鱼幼鱼为研究对象,研究其在不同流速下体型特征参数的变化,以期为青鱼增殖放流等资源保护和利用实践提供一定的基础资料.

全文HTML

-

本实验所用的青鱼幼鱼来源于重庆北碚歇马鱼种养殖场(重庆).实验前将其放入室内循环水养殖系统中养殖4周,以浮性颗粒饲料为饵料(通威公司),每天饱足投喂1次,每隔2 d用充分曝气的自来水置换养殖水体水量的10%.驯养期间养殖水体溶氧水平控制在大于6 mg/L,水体温度控制在(25±0.5) ℃,光照制度设定为12L:12D.

-

本实验采用自主研制的“鱼类运动训练仪”对实验鱼进行不同流速刺激处理,详细描述见参考文献[9].驯养期结束后,将实验鱼禁食1 d后用质量浓度为50 mg/L的3-氨基苯甲酸乙酯甲基磺酸盐(MS-222) 轻度麻醉,选取平均体质量和体长分别为(11.90±0.24) g和(8.94±0.31) cm的青鱼幼鱼144条,随机均分为对照组、9 cm/s处理组、18 cm/s处理组和36 cm/s处理组.再将每组36尾实验鱼随机均分到同一条游泳水道的3个单元格中(每个单元格12尾实验鱼).实验期间对照组水道流速始终控制在大约3 cm/s左右(预备实验发现此流速有利于水道内水体循环,但不至于诱导实验鱼的游泳运动),另外3个水流处理组水道初始绝对流速各自为9、18和36 cm/s,实验鱼每天经历18 h的不同流速刺激.训练历时8周,用4 d时间逐步提高流速直至达到正式实验所需的流速以减少对实验鱼的生理胁迫.随着鱼体生长,根据其体长每2周调整1次流速.正式实验期间投喂及水温等其他条件与驯养期间一致.

水流刺激处理周期结束之后,将所有实验鱼禁食1 d,分别从各组中随机选取12尾实验鱼(每个单元格各4尾),用过量质量浓度(400 mg/L)的MS-222麻醉致死,然后将实验鱼左侧朝上平放在带有直尺的白色背景板上,利用相机(Canon IX-US105) 拍取照片[9].

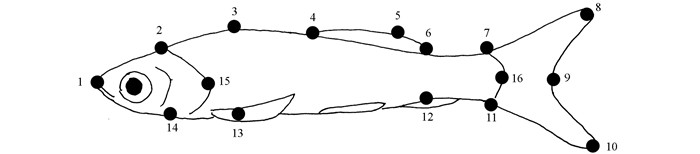

采用TpsDig软件对每张照片16个特征点进行标记(图 1),测定实验鱼的相关体型特征参数[9].本实验测定的参数包括:头长(Head length,HL)、头高(Head depth,HD)、体高(Body depth,BD)、尾柄上侧长(the length of the upper side of caudal peduncle,Luc)、尾柄下侧长(the length of the lower side of caudal peduncle,Llc)、叉长(Fork length,FL)、体长(Body length,BL)、尾鳍面积(The area of caudal fin,Ac)、背鳍面积(The area of dorsal,Ad)、尾柄侧面积(The side area of caudal peduncle,Acp)、鱼体侧面积(The side area of body,Ab).

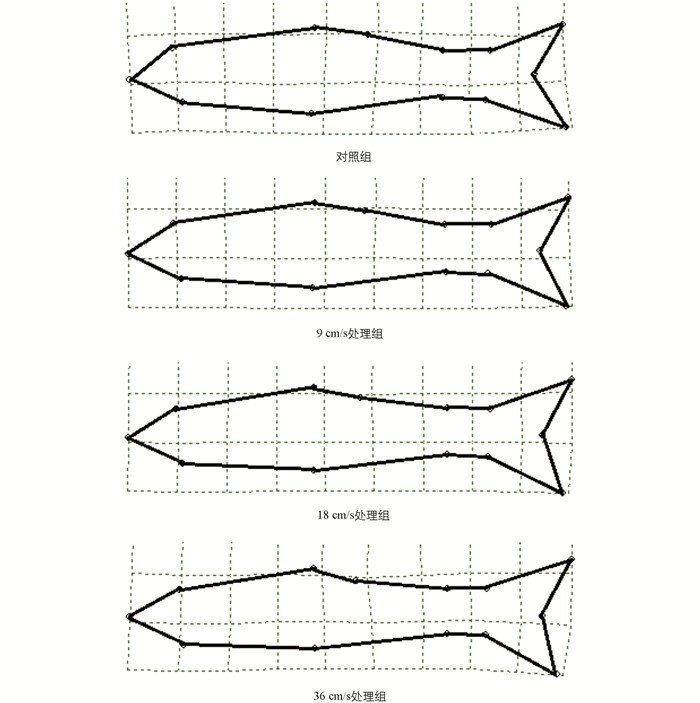

运用TpsRegr图像处理软件得到各组实验鱼的综合图像,进而综合分析其体型特征变化情况(图 2).具体原理详见参考文献[9].

-

运用EXCEL(2010) 对实验数据进行常规计算,以平均值±标准误(Mean±SE)表达.统计分析采用SPSS 17.0软件进行.利用单因素方差分析(One-way analysis of variance)检验水流刺激对实验鱼所有体型参数的影响,若有差异显著存在则以LSD法进行多重比较,显著性水平设定为p<0.05.

1.1. 实验鱼的来源与驯养

1.2. 实验方案

1.3. 数据统计与分析

-

青鱼在不同流速刺激后,根据TpsRegr软件分析所得图像背景网格的弯曲情况发现,不同流速处理组实验鱼图像均呈现出不同程度的变化,其中尾鳍和尾柄的背景网格弯曲较为明显,36 cm/s处理组的背景网格弯曲最为明显(图 2).

-

持续水流刺激对青鱼幼鱼体型参数影响的统计分析结果见表 1.结果显示,9 cm/s处理组、18 cm/s处理组和36 cm/s处理组的HL和HL/BL显著大于对照组(p<0.05);18 cm/s处理组和36 cm/s处理组的HD显著大于对照组(p<0.05),而9 cm/s处理组的HD与对照组无显著差异;9 cm/s处理组和36 cm/s处理组的BD和FL与对照组无显著差异,而18 cm/s处理组的BD和FL显著大于对照组(p<0.05);18 cm/s处理组的Luc显著小于对照组(p<0.05),36 cm/s处理组的Llc显著大于对照组(p<0.05),而9 cm/s处理组的Luc和Llc均与对照组无显著差异;4个实验组的BL,Ac,Ad,HD/BD,BD/BL,Llc/BL,Ac/Ab和Ad/Ab之间无显著差异;36 cm/s处理组的Acp显著大于对照组(p<0.05),9 cm/s处理组和18 cm/s处理组的Acp与对照组无显著差异;18 cm/s处理组的Ab显著大于对照组(p<0.05),而9 cm/s处理组和36 cm/s处理组的Ab与对照组无显著差异;9 cm/s处理组、18 cm/s处理组和36 cm/s处理组的HL/BL显著大于对照组(p<0.05);9 cm/s处理组和18 cm/s处理组的Luc/BL显著小于对照组(p<0.05),36 cm/s处理组的Luc/BL与对照组无显著差异;36 cm/s处理组的Acp/Ab显著大于对照组和9 cm/s处理组(p<0.05),9 cm/s处理组和18 cm/s处理组的Acp/Ab与对照组无显著差异.

2.1. 不同流速刺激后青鱼幼鱼体型图像变化

2.2. 不同流速刺激对青鱼幼鱼体型特征参数的影响

-

鱼类体型特征的种间和种内差异是其运动方式和运动能力不同的重要原因,也对其捕食、逃逸、洄游及繁殖等生命活动具有重要影响[2, 15-17].作为影响鱼类生活史的重要生态因子之一,水流能够通过改变鱼类的体型来影响其游泳能力,进而影响其生存适合度[8-9].大多数鱼类为了更好地适应水生环境,在进化过程中体型趋向“流线型”,这可能与其游泳能力和能耗效率有关.闫冠杰等[15]通过对20种鲤科鱼类的研究发现,生境水流速度塑造了鲤科鱼类不同的身体比例(体高/体长)等体型特征,这是导致其游泳运动能力差异的重要原因.一些研究发现,持续水流刺激使鲤鱼、褐鳟Salmo trutta和剑尾鱼体型变得更为修长[7-8, 18].而另外有研究发现,持续的高流速刺激使中华倒刺鲃幼鱼和大西洋鲑鱼Salmo salar的体型更趋向“非流线型”.研究者认为,这种体型可能增加其游泳耗能,减少其生长耗能[9, 18].本研究发现,不同流速刺激并没有对青鱼幼鱼的体高/体长比例产生显著性影响(表 1).由此表明,水流刺激对不同鱼类体型的影响不尽相同.

鱼鳍在鱼类运动过程中的主要作用是维持平衡、产生动力和控制方向,对其游泳行为具有重要的影响.研究发现,鱼鳍大小、形状及尾柄侧面积是影响鱼类游泳能力和能耗效率的重要因素[19].目前,有关水流刺激对鱼类尾柄和鱼鳍的影响并没有得到一致性结论.比如,持续水流(4.1 cm/s,7.8 cm/s和12.9 cm/s,32 d)刺激没有对剑尾鱼尾柄和尾鳍面积等特征产生显著性影响[7].一定的水流刺激(60%临界游泳速度,15 d,6 h/d或12 h/d)导致鲤鱼幼鱼尾柄侧面积显著增大,而对尾鳍面积影响不显著[8].中华倒刺鲃幼鱼经过适当水流刺激(10 cm/s或21 cm/s,56 d)后,其尾柄侧面积也显著增加,而背鳍和臀鳍面积没有显著变化[9].不过高流速刺激(41 cm/s,56 d)下其尾柄和鱼鳍都没有发生显著变化.本研究发现,经过36 cm/s流速刺激56 d后,青鱼幼鱼的尾柄绝对面积和相对面积都显著增加,这可能有利于增大尾柄摆动幅度和频率,为其游泳运动提供更多的动力,进而提高其运动能力.相似结果在雄性孔雀鱼Poecilia reticulata的研究中也有发现[20].不过,青鱼幼鱼尾柄面积的变化在9 cm/s或18 cm/s流速刺激下却并未发生(表 1).由此表明,水流刺激对鱼类体型特征的影响不仅存在种间差异,与水流强度也密切相关,其原因有待进一步研究.

下载:

下载: