-

国家统计局抽样调查数据显示[1],2015年我国农民工总量较2014年增加了3 352万,达到27 747万,农民工数量增加的同时,2015年我国的城镇化率也由2014年的54.8%增加到56.1%.这些数据昭示着中国城镇化进程的推进、中国社会结构及产业结构的调整. “十三五”规划纲要明确提出:推进加快农业转移人口市民化等措施以实现中国的新型城镇化,充分体现了新型城镇化进程中以人为本实现农民工市民化的内涵.农民工市民化不是简单的空间移动,而是从思想意识到行为方式的转变都不可缺少,需要逐步实现农民工生活方式、社会交往及价值观念等方面融入城市,避免心理隔离、地域隔离及劳动力市场隔离所导致的农民工阶层的内卷化[2]或固化[3].农民工融入城市的一个重要标准便是其阶层认同的变化,农民工阶层认同的提升往往伴随着其不公平感的降低,较高的阶层认同意味着其更容易对城市产生认同感,相应地也表现出主动融入城市的积极性.本文从农民工阶层认同感角度出发,应用2013年度中国综合调查的数据(CGSS2013)[4],探索农民工阶层认同的影响因素,为政府了解农民工的诉求所在,从而制定科学社会合理的决策提供思路借鉴.

全文HTML

-

学术界对于阶层认同的研究成果相对丰富.李培林[5]的研究显示中国公众有“向下”偏移的阶层认知,并突出父辈社会地位在个体主观认同中的重要性.赵晔琴等[6]通过实证研究发现农民工群体的住房消费与阶层认同存在正向相关关系.已有文献发现[5-6],阶层认同的影响因素较多,但大体可以分为宏观环境和自身状况.国家的政策背景、制度设计等因素属于宏观环境;而个体的受教育程度、工作状况、生活状态、自身社会地位及父辈社会地位等因素属于自身状况.

-

市场竞争机制的进入,使人们的社会地位发生日益深刻的变化,社会各阶层职业地位(权力、收入、声望)的升降与个人努力和能力的相关度更加密切,新的社会阶层不断产生和壮大[7].在这样的背景下,人力资本(受教育程度、正规培训和技术)对农民工获得较高的经济、社会地位具有重要影响,且是他们成为管理、专业技术人员和公司职员的基本条件[8-9].农民工自身的职业技能、知识文化水平和感知能力越强,其在市场中就越具有竞争力.对于职业技能,本文通过工龄来衡量.工龄作为农民工从事工作时间长短的依据,在劳动力市场中工龄越长的农民工其工作的娴熟度越高,本文认为农民工工龄越高意味着其掌握的技术越娴熟.而在具体工作中,无论是农民工还是其他员工,拥有自主权及决策权对提高其工作满意度具有重要意义[10].对于农民工而言,在提高其工作满意度的同时,将淡化其社会不公平感、被排斥感等不良感知.基于此,本文提出以下假设.

假设1:人力资本存量与农民工阶层认同具有显著正向关系.

a.农民工受教育程度与农民工阶层认同具有显著正向关系;

b.农民工感知能力与农民工阶层认同具有显著正向关系;

c.农民工工龄与农民工阶层认同具有显著正向关系.

假设2:农民工职位价值与农民工阶层认同具有显著正向关系.

a.职位管理与农民工阶层认同具有显著正向关系;

b.职位自主与农民工阶层认同具有显著正向关系;

c.职位便利与农民工阶层认同具有显著正向关系.

-

工资收入是农民工的主要收入来源,而房产则是农民工的主要财富,二者决定了农民工的经济实力.工资收入的提高意味着农民工生活质量的提升,同时也为农民工在精神文化方面消费支出的增加提供了保障.精神文化生活对农民工了解和融入城市,在文化、思想和意识上接受城市具有重要作用.房子作为农民工的重要财富之一,对于已在城市买房的农民工而言,城市中的房子是其在城市奋斗的物质结晶,更是其通向城市生活的一个重要平台;对于城中无房,但老家有房的农民工,房子就成为其在城市奋斗的物质保障和精神家园,所以房子产权对农民工的意义重大.不少研究强调了农民工的经济实力与其社会地位的相关关系[11].基于此,本文提出以下假设.

假设3:农民工经济实力与农民工阶层认同具有显著正向关系.

a.农民工房子产权与农民工阶层认同具有显著正向关系;

b.农民工收入水平与农民工阶层认同具有显著正向关系.

-

本研究的生活感知主要包括了健康程度、社交频率、社会态度及政治意识.目前,农民工所从事的工作均需要大量体力支撑,健康的身体是农民工从事劳动并获得劳动报酬的基础.良好的身体素质和健康的身体有利于形成积极健康的心态,而且积极向上的心态有利于巩固身体健康.身心健康的农民对待周围环境具有较高的适应性,面对较大的工作压力也能接受.社交频率的高低反映出农民工与城市环境的融合程度,和朋友、邻居的社交有利于农民工建立自己的关系网络,拓展自己的人脉资源,形成自己的竞争力;和同事来往密切,增加与同事交流和沟通的同时,更增进了彼此之间的感情.社交活动为农民工排解不良情绪,且通过社交活动为城市增添了人情味,在留住农民工“人”的同时,更留住农民工的“心”.本研究所指的社会态度即农民工在长期实践中持有的稳定心理准备和行为倾向,主要表现在对社会其他成员可信任程度的感知及戒备心理强弱,对教育制度、户口制度、社会保障制度等方面的公平度感知.农民工积极的社会态度意味着对现有社会的积极评价,表现出对社会整体较高的接纳程度.农民工政治意识是农民工获得个人尊严,形成独立人格,真正获得公民资格和精神的重要途径.农民工政治意识的强化将提高农民工维权意识,增强对政治权威的认同和维护,提升其政治正当性判断[12].基于此,本文提出以下假设.

假设4:农民工生活感知与农民工阶层认同具有显著正向关系.

a.农民工健康程度与农民工阶层认同具有显著正向关系;

b.农民工社交频率与农民工阶层认同具有显著正向关系;

c.农民工社会态度与农民工阶层认同具有显著正向关系;

d.农民工政治意识与农民工阶层认同具有显著正向关系.

-

李培林[5]认为父辈社会地位是个体阶层认同的主要影响因素,父辈社会地位作为农民工个体的先赋因素,对农民工的阶层认同具有重要影响.具体说来,父辈社会地位主要是父亲的文化水平和职业声望,父亲受教育程度在很大程度上决定了其文化水平,文化水平高的父辈往往能为子女提供更多的平台,子女受教育程度也相对较高.所谓父辈职业声望即社会对父辈所从事职业的意义和价值的主观评价.父辈职业声望在很长时间内决定父亲甚至整个家庭的社会评价,这对子女自身的社会定位和身份定位具有深远的影响.基于此,本文提出以下假设.

假设5:农民工父辈社会地位与农民工阶层认同具有显著正向关系.

a.农民工父辈受教育程度与农民工阶层认同具有显著正向关系;

b.农民工父辈职业声望与农民工阶层认同具有显著正向关系.

-

家庭是农民工法律上和血缘上的牵挂与联系,整个家庭的状况,特别是经济状况对农民工自身及家庭的社会阶层定位产生影响.本研究主要从家庭经济实力和人均居住面积2个方面来衡量农民工家庭背景.住房的地位获得观从居住空间的大小来反应社会定位的高低,人居匹配学说支持人居匹配可以获得阶层认同,居住差异与阶层差异及制度安排之间存在重要联系,也对农民工群体的阶层认同产生影响[7].基于此,本文提出以下假设.

假设6:农民工家庭背景与农民工阶层认同具有显著正向关系.

a.农民工家庭经济实力与农民工阶层认同具有显著正向关系;

b.农民工人均住房面积与农民工阶层认同具有显著正向关系.

1.1. 人力资本和职位价值假设

1.2. 经济实力假设

1.3. 生活感知假设

1.4. 父辈社会地位假设

1.5. 家庭背景假设

-

本研究所使用的调查数据来源于2013年“全国综合社会调查”(2013CGSS)[4].在数据选择上,本研究对数据进行了必要的甄别,需满足以下3个条件. ①选择受访者居住地区在城镇;②保证目前户口登记状况为农业户口;③满足目前的工作为非农工作.在剔除数据无效问卷4份的基础上,最终符合本研究要求的问卷数为1 464份.

-

因变量“农民工阶层认同”是一个定距变量,可以划分为“下层”、“中下层”、“中层”、“中上层”和“上层”.为方便研究与数据处理,本研究将题A43a的得分进行相应划分,得分为1和2分的定义为“下层”,3和4分的定义为“中下层”,5和6分的定义为“中层”,7和8分的定义为“中上层”,9和10分的定义为“上层”,并分别记1至5分.得分越高,代表农民工对自己目前所处的社会等级认知就越高.

-

1) 人力资本.本文通过受教育程度(题A7a)、感知能力(题A49、题A50)和工龄(题A8a)共3个方面进行衡量.对于受教育程度,“没有受过任何教育”、“小学”和“私塾”赋值为1,“初中”赋值为2,“技校”、“职业高中”、“高中”和“中专”赋值为3,“专科”赋值为4,“大学本科”和“研究生”赋值为5;对于感知能力,“完全听不懂/不能说”到“很好”,依次赋值1~5分;对于工龄在5年以内(含)的,赋值为1,6至10年的赋值为2,11至15年的赋值为3,16至20年的赋值为4,20年以上的赋值为5.

2) 职位状况.本文职位状况通过职位管理(A59f)、职位自主(A59g)及职位便利(A60h) 3个方面来衡量.按管理权限从小到大、管理职位自主程度从低到高,依次赋值1~5.职位便利中,从“从没有”到“总是”依次赋值1~5.

3) 经济实力.本文通过房子产权(题A11)和收入水平(A8a) 2个方面来衡量.对于房子产权,问卷中涉及“自己所有”、“配偶所有”、“子女所有”等9种情况,本研究根据产权主体与农民工关系的亲疏远近及主体数量对所有答案从1~5赋值.分值越高表明农民工对产权越具有控制权.对于收入水平,年收入小于等于9 000元的赋值为1,在9 001元至15 000元的赋值为2,在15 001元至21 000元的赋值为3,在21 001元至27 000元的赋值为4,大于27 000元的赋值为5.

4) 生活感知.本文通过健康程度、社交频率、社会态度和整治态度4个方面进行衡量.健康状况主要从身体状况(题A15)和情绪状况(题A16,A17)等方面来反应,按健康状况从低到高依次记1~5分;社交频率通过与邻居(题A31a)和朋友(题A31b)的社交娱乐活动频率进行反应,并按频率从低到高依次记1~5分;社会态度主要包括可信度(题A33)、正义感(A34)和公平感(题A35),并按感觉从差到好依次记1~5分;政治态度通过个人对政府形象维护(题A46)、生育政策(题A47)及户口政策(题A48)的理解程度,从低到高分别记1~5分,分值越高表明农民工对政府政策及行为越乐观和支持.

5) 父辈社会地位.本文从父辈受教育程度(题A89b)及父辈职业声望(题A89d) 2个方面进行衡量.对父辈受教育程度仍按照从低到高赋值同于个人受教育程度的划分;对于父辈职业声望的衡量按照对调查者职业发展的有利程度从1~5进行赋值.

6) 家庭背景.主要从家庭经济实力(题A64)和人均住房面积(题A11、题A63) 2个方面衡量家庭背景.经济状况由低到高依次记1~5分.人均住房面积用总住房面积(题A11)除以目前共同居住人数(题A63)得出,按人均住房面积大小依次记1~5分,人均住房面积越大得分越高.

-

选择性别(题A2)、生日(题A3)、婚姻(题A69)和政治面貌(题A10)、职业状况(A60a)作为控制变量.

2.1. 数据来源

2.2. 变量测量

2.2.1. 因变量.

2.2.2. 自变量

2.2.3. 控制变量

-

在本次调查中,农民工男女比例相当,男性较多,占54.6%;年龄分布以25岁~44岁的青壮年劳动力为主,占总比例的58.4%;已婚农民工占81.0%,这与年龄段25岁以上为主相呼应;农民工中非党派人士为绝大部分,为94.0%,加入中国共产党及其他民主党派对文化素质及政治觉悟都有一定要求,绝大部分农民工难以满足;农民工受教育程度普遍偏低,初中及以下受教育程度的农民工占65.9%;农民工收入水平偏低,年收入在1.5万元以下的农民工占到59.4%;接近一半(48.4%)的农民工受雇于他人,有28.4%的农民工为个体工商户,自己是老板的农民工仅为2.8%;在居住状况上,过半(53.3%)的农民工人均居住面积在30m2内;从打工年龄来看,工龄在10年以内的农民工较多,占到56.6%(表 1).

-

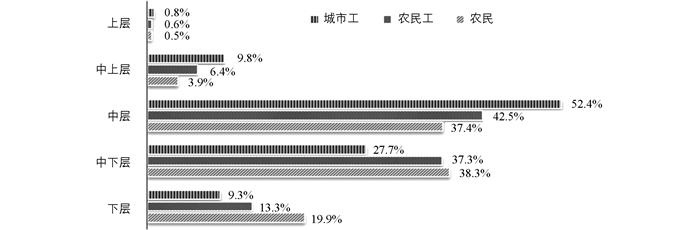

农民的样本数为2 405,即户口(题A18)为“农业户口”,且目前工作状况及经历(题A58)为“目前务农,没有过非农工作”和“目前务农,曾经有过非农工作”农业户口职业为务农的人口;城市工样本数为2 550,户口(题A18)为“非农业户口”、“居民户口”、“军籍”和“其他”非农业户口,居住(题S5a)在“市/县城区以外的镇”、“市/县城的边缘地”和“市/县城的中心地区”,目前“从事非农工作”(题A58);在农民工的有效样本中,将题A43a中填写“不知道”的4个样本删去,最终得到1 464个有效样本.农民工群体中认为自己处于“中层”的比例最大(42.5%),其次是中下层(37.3%)和下层(13.3%).与农民群体和城市工群体比较可以发现,在各个层级上农民工的比例均位于二者之间.城市工认为自己处于中上层和上层的比例均大于农民群体和农民工群体,三者在中层的比例较其他层级均为最大,且城市工认为自己处于中层的比例(52.4%)大于农民工(42.5%)和农民(37.4%).与CGSS2010年调查数据对比发现,2013年农民工认为自己处于“下层”的比例由18.2%下降到13.3%,降幅近4个百分点,“中下层”和“中上层”的比例均上升了2个百分点,而“中层”和“上层”的比例没有明显变化(图 1).

-

本文运用多元线性回归方法,采用SPSS23.0软件对数据进行分析(表 2).首先分别考察6个大类影响因素对农民工阶层认同的影响,之后将所有子类影响因素逐步带入以找出最主要的影响因素,最后考察综合的6类影响对农民工阶层认同的影响程度.

从人力资本方面(模型2)看,受教育程度(β=0.117,p<0.01)、感知能力(β=0.117,p<0.05)和工龄(β=0.043,p<0.05)与农民工阶层感知之间均存在显著正相关关系,所以假设1a、假设1b和假设1c均得到证实.

从职位价值方面(模型3)看,职位管理(β=0.079,p<0.05)和职位便利(β=0.062,p>0.1)与农民工阶层感知之间均存在显著正相关关系,所以假设2a和假设2c均得到证实,而职位自主(β=0.014,p>0.1)与农民工阶层感知之间相关关系未通过显著性检验,所以拒绝假设2b.

从经济实力方面(模型4)看,房子产权(β=0.055,p<0.01)和收入水平(β=0.154,p<0.01)与农民工阶层感知之间均存在显著正相关关系,所以假设3a和假设3b均得到证实.

从生活感知方面(模型5)看,健康程度(β=0.110,p<0.01)、社会态度(β=0.117,p<0.037)和政治意识(β=0.059,p<0.1)与农民工阶层感知之间均存在显著正相关关系,而社交频率(β=0.004,p>0.1)与农民工阶层感知之间的相关关系未通过显著性检验.所以假设4a、假设4c和假设4d得到证实,而假设4b未获得支持.

从父辈社会地位方面(模型6)看,父辈教育(β=0.006,p>0.1)和父辈职业声望(β=0.046,p>0.1)与农民工阶层感知之间均未存在显著正相关关系,所以假设5a和假设5b均未能获得支持.

从家庭背景方面(模型7)看,家庭收入(β=0.468,p<0.01)与农民工阶层感知之间存在显著正相关关系,而人均住房面积(β=0.009,p>0.1)与农民工阶层感知之间的相关关系未通过显著性检验,所以假设6a得到证实,假设6b未获得支持.

在以上16个独立的研究假设中,有10个得以证实,但模型1至模型7调整后的R2在0.370~0.936之间,其中经济实力方面的变量对模型的解释力度最大,为9.36%.由此,可以知道经济实力在农民工社会阶层感知影响因素中占有重要的位置,主要体现在房子产权归属及个人的收入水平.进一步将所有子类影响因素带入回归模型(模型8),可以看出家庭经济实力(β=0.350,p<0.01)和个人收入水平(β=0.087,p<0.01)对农民工阶层认同的影响程度最大,且相关关系最明显.工龄(β=0.037,p<0.1)、政治意识(β=0.065,p<0.1)和社会态度(β=0.078,p<0.05)对农民工阶层认同的相关关系仍然显著.

将所有大类影响因素带入回归模型(模型9)中,可以发现人力资本(β=0.146,p<0.01)、经济实力(β=0.104,p<0.01)、生活感知(β=0.100,p<0.05)、职位价值(β=0.082,p<0.05)和家庭背景(β=0.163,p<0.01)与农民工阶层认同均存在显著正向相关关系,而父辈社会地位(β=-0.012,p>0.1)与农民工阶层认同之间的相关关系并不显著.所以支持假设1、假设2、假设3、假设4和假设6,拒绝假设5.

在人口统计特征方面,已婚农民工对自身阶层认同相对较高,且其显著性在加入其他影响因素后仍然显著;性别在模型4、模型7、模型8和模型9中均显著,表明这这些模型中女性农民工相对于男性农民工对自己的阶层认同更高;政治面貌和各年龄段对农民工阶层认同的影响均不显著;在就业状况方面,模型1中自己是老板和非零工、散工的农民工与自身阶层认同存在显著的正向相关关系.

3.1. 样本分布

3.2. 阶层认同

3.3. 影响因素

-

本文通过对CGSS2013数据的分析,发现农民工在自身社会阶层的认同方面较农民群体来说更为积极,而较城市工则相对较为消极,且农民工阶层认同的影响因素具有多样性.

人力资本方面.人力资本是农民工在城市立足的基本条件,对于人力资本水平较高的农民工而言,其融入城市的能力较强、途径更多,更容易跨越融入时遇到的屏障.这与农民工的受教育程度、感知能力即工龄有很大关系.一定的受教育程度现在成为了许多单位招聘简章中的基本条款,农民工从事的工作对其综合素质的要求也逐渐提升.语言相通能让农民工自己与同事、邻居沟通顺畅,了解彼此,无论在工作还是生活中清晰的沟通交流都是不可或缺的,这就对农民工的交流沟通能力提出了要求.普通话作为各民族、各地区沟通交流的通用语言,能听能说是农民工感知能力的重要体现,更是农民工个人人力资本的重要组成部分.作为衡量农民工打工时间长短的工龄无疑也是农民工人力资本的重要体现,工龄的大小一方面体现出农民工在城市打工时间的长短,另一方面也体现出农民工对于城市工作与生活的接纳程度.工龄越长的农民工,由于时间和经验的积累对城市的接触和认识也相对较广,对城市形成的认同感与归属感为其在城市阶层认同方面产生着积极的影响,这也是一些常在城市打工的农民工平时回到老家感觉生活不适应的原因.

职位价值方面.以往的研究结果证实,在目前的工作岗位上,随着身边人对农民工利用其工作便利为他们办事频率的增高,农民工对自身及所从事工作的评价亦越高,对自身的阶层认同也较为积极.但是,职位自主对农民工阶层认同却没有显著影响,本文主要通过工作方式的自主来衡量职位自主,一方面工作过程中诸如建筑业、制衣制鞋业及住宿餐饮业等行业,自主的工作方式在繁重的工作面前没有好转,进而工作方式的自主程度对农民工职位价值及自身阶层认同产生不了影响.另一方面,农民工所从事的工作,大量的程序化及标准化操作使得农民工对工作没有多少自主选择,其他的城市工人所面临的状况与其相同,进而导致农民工群体对工作方式不敏感.

经济实力方面.经济实力方面对农民工阶层认同具有显著正向影响,其中房子产权和收入水平对农民工阶层认同的正向影响作用显著.经济实力对农民工在城市立足具有关键作用,本文从农民工的房子产权及收入水平2个方面入手.房子作为农民工主要的不动产,与工资共同构成农民工的财富.无论是城市的还是农村的房子产权,为农民工融入并扎根城市都起到促进作用,而工资则直接影响着农民工当前的消费能力和生活水平,二者对农民工阶层认同的影响也显而易见.

生活感知方面.生活感知方面对农民工阶层认同具有显著正向影响,其中健康程度、社会态度和政治意识对农民工阶层认同的正向影响作用显著,但社交频率与农民工阶层认同的相关关系不显著.本文从健康程度、社会态度、政治意识和社交频率4个方面对农民工的生活感知进行衡量.其中健康程度作为农民工开展工作、享受生活的基本“硬件”,社会态度和政治意识作为农民工认识社会、理解社会的基本“软件”,三者对农民工的阶层认同具有显著影响.而社交频率对农民工阶层认同的影响却不显著.

父辈社会地位方面.父辈社会地位方面与农民工阶层认同的相关关系不显著,其中父辈受教育程度和父辈职业声望对农民工阶层认同的相关关系仍不显著.大部分学者认为父辈社会地位是影响农民工阶层认同的重要影响因素,但本文的结论与之前的学者研究结果不一致[5].本文中68.9%的被调查农民工年纪小于46岁,追溯到20世纪80年代中后期的第一次民工潮,当时其中年纪最大的一批人也不过20出头.进城的农民工均怀揣着增加经济收入、改变生活现状的目标,在城市的工作中大多依靠自己去改变命运,进城务工后的阶层感知还是更多地依赖奋斗的结果.父辈受教育程度及父辈的就业状况对农民工日常生活及价值观的形成无疑会产生影响,但当农民工进入到城市务工,其所处的环境由原来的农村环境转移到城市之中.无论父辈方面的差距如何,其面对环境的转变均会产生心理落差与不适应,所以父辈的地位差距对农民工进入城市后阶层认同的影响并不显著.

家庭背景方面.家庭背景方面对农民工阶层认同具有显著正向影响,其中家庭经济实力对农民工阶层认同的正向影响作用显著,但人均住房面积与农民工阶层认同的相关关系不显著.家庭经济实力是农民工强力后盾及综合经济实力的体现,对自身家庭经济状况感知越高及家庭人均住房面积越大,农民工对自身所处的阶层认同就越高.农民工护家、爱家,这与其入城打工的初衷一致,整个家庭经济实力的上升、生活水平的改善对其阶层认同的提升起到积极作用.

下载:

下载: