-

本研究以呼和浩特市(以下简称呼市)大青山前坡生态保护区景观建设项目(2016年城市园林绿化重点项目)[1]为依托,对“植物印记(plant signature)”种植设计理念[2]进行推验,以推进解决该项目现存主要问题,即骨干树种贫乏及配植形式单调[3-4]和由此导致的生物多样性下降、景观背离生态规律及生态功能较弱等问题[5-7]. “植物印记”是新西兰为保护本土生物及提高生物多样性提出的种植设计理念[8],后发展成为实现“海绵城市”目标活动中植物景观设计的指导思想[9],并随后用于“低影响城市设计与开发(LIUDD,即Low Impact Urban Design and Development)”的实践中,取得了良好效果[10]. “植物印记”本质上是抽象化的具体场所或植物群落,同时又是对当地植物景观特色的具体化描述[11],由于其源自当地天然植物景观,因此具有展现区域原有自然景观、地带性景观并蕴含区域景观自然演变主要进程的独有功能[9].目前国内外相关研究停留在本土植物种类的配植及自然状态恢复方面,有关“印记”提取方法及效度研究还未开展[12-14].针对“植物印记”研究现存的问题,笔者在2011-2016年的前期研究[15-16]中,探明了呼市园林树种及应用概况,获取了哈拉沁沟树种资源概况,预测了景观优势树种的园林应用前景,创建了“植物印记”提取方法,并提取了蒙椴Tilia mongolica的“植物印记”.本研究阶段对“植物印记”效度进行理论推验,并采用景观重要值对提取方法进行改进.

“植物印记”具有生态学及景观学双重属性,其生态效益主要有提升生物多样性、生态安全性及本地物种保护力度等;其景观效益主要有突出景观地方特色、提高自然属性及增加景观优美度等.此外,还可提高景观丰富度及稳定性等[9].

全文HTML

-

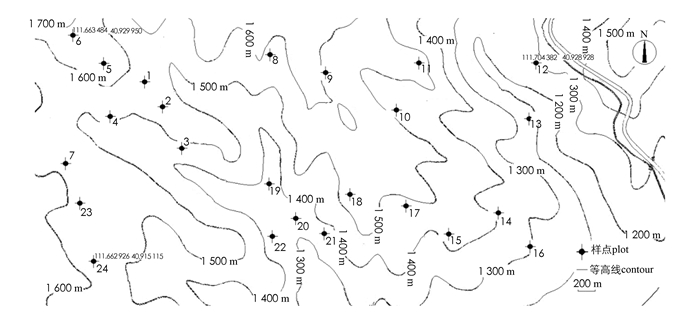

大青山前坡生态保护区景观建设项目区位于大青山南坡中段,处于大青山天然林和城市人工绿地的缓冲区,东西长约45 km,南北宽约3.4 km,规划面积约150 km2.区内各部分生态修复程度不同,其植被覆盖度不同,部分区域植被遭到全部破坏(如采石厂),现为裸地;部分已修复,木本植物覆盖率达90%以上(如沙坑景观改造区)[17].区内山区植被恢复所用树种基本上全部为油松[18],呈等边三角形种植(如雅马图森林公园).研究区位于内蒙古大青山哈拉沁沟流域下游西侧,地理位置为111°39′15″-111°42′27″ E,40°54′48″-40°55′59″ N.地处呼市以北,阴山山脉中段,属于温带半干旱大陆性气候区.大青山有木本植物超过110种[19].研究区地形复杂、高程变化剧烈、土石混杂,谷底高程在1 300~1 450 m之间,山顶高程约1 900 m.研究区年均气温3.7 ℃,年均降水量450 mm;土壤以淋溶灰褐土、粗骨土、灰褐土和草灌灰褐土4类为主[20].研究区整体上北坡及西坡植被繁茂,东南坡向稀少[21].哈拉沁沟位于规划区中部偏东,植物资源丰富,紧邻市区,生境与市区高度相似,适合园林学研究.

-

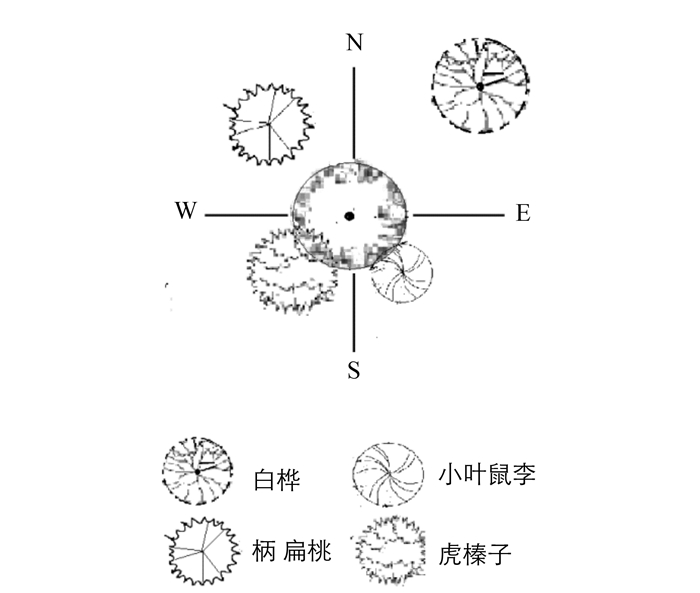

选取蒙椴“植物印记”(图 1)及天然群落为研究对象,该树种观赏价值较高,生态适应性较强[22-23],季相变化显著[24-25],其园林应用前景良好[26].

研究区蒙椴分布于海拔1 300~1 700 m中低山带的次生林,多与山杨Populus davidiana、白桦Betula platyphylla、虎榛子Ostryopsis davidiana、蒙古荚蒾Viburnum mongolicum及辽东栎Quercus liaotungensis等针阔叶乔木树种混生,蒙椴群落天然状态下生物多样性相对较高[27].

原始数据源自前期对研究区内24个有效样圆(图 2)的实地调查及研究结果.调查采用每木检尺法,获取了样地的树种、位置、株数、冠幅、株高、生长状况、生境及景观效果等相关数据(表 1),并包含影像数据及标本.调查时间从2015年6月下旬开始至2016年8月初结束.对前期原始数据进行分析,获取了研究地树种构成、群落结构及群落多样性等数据.将调查数据经Excel及CAD处理,获取样圆植株坐标图.

-

生物多样性效度通过将数据分析结果与项目区本底值对比获取,生物多样性指数计算采用Shannnon-Weiner指数H′[28].

H′是多样性指数,S是种的总数,Pi是样本中属于i种所占的比例.

数据标准化处理采用极差法[27].

F(Hi)为多样性指数数据标准化值,Hi为第i项的实测值,Hi min为i项实测最小值,Hi max为实测最大值.

采用景观重要值法探明各树种景观优势度.实测数据使用夏季观测值,根据园林学特点及要求,使用相对可视度(Vr)作为参数[15],Vr通过对样地照片的分析计算来获取.

景观重要值(IV)计算公式为

式中:

1.1. 研究区概况

1.2. 研究材料

1.3. 数据处理

-

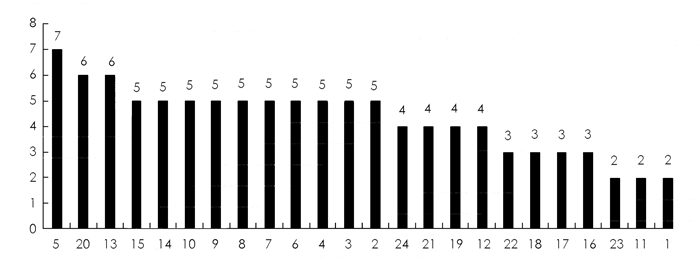

树种丰富度分布见图 3. SPSS数据分析结果:丰富度指数最大值为7,最小值为2,样地物种丰富度均值为4.29,标准差为1.33,单样本t检验(置信区间0.95)检测值等于4的Sig值为0.295>0.05,故接受假设丰富度指数为4.丰富度概率分布:丰富度指数为2的样地,其频度为3,发生概率(占样本容量)为12.50%;丰富度指数为3的样地,其频度为4,发生概率为16.67%;丰富度指数为4的样地,频度为4,发生概率为16.67%;丰富度指数为5的样地,频度为10,发生概率为41.66%;丰富度指数为6的样地,频度为2,发生概率为8.3%;丰富度指数为7的样地,其频度为1,发生概率为4.17%.理论上丰富度指数均值为4,而丰富度为5的样地出现频度最高.分析结果显示,“植物印记”丰富度取值区间为4~7,作为“植物印记”参照.

-

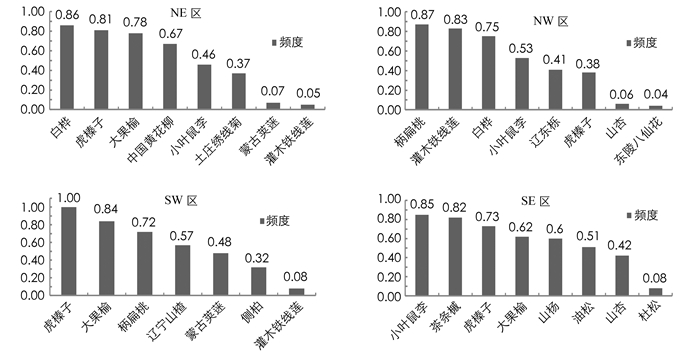

鉴于各树种景观效度及生态位不同(如乔灌),仅以频度为参数会导致较大误差,以树种景观优势度为主要参数,“植物印记”会更靠近自然状态,因而精准度更高.为此,本研究拟采用景观优势度提取“植物印记”,树种频度分布见图 4,重要值见表 2.

树种景观优势度分析计算结果见表 2,降序排列依次为白桦、虎榛子、柄扁桃、灌木铁线莲、小叶鼠李、山杏、山杨、土庄绣线菊、辽宁山楂、东陵八仙花、大果榆、蒙古荚蒾、茶条槭、辽东栎、中国黄花柳、油松、侧柏、杜松(蒙椴是人为主要筛选条件,不作为排序对象).

-

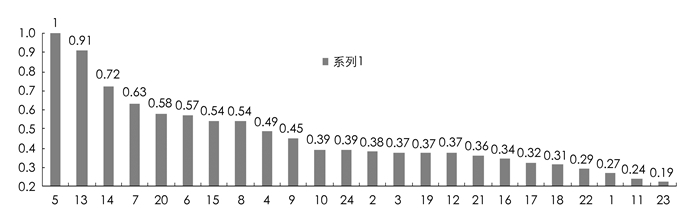

样地木本植物H′分析结果见图 5.将多样性状况按照4个等级丰富(>0.65)、较丰富(0.65~0.40)、一般(0.40~0.20)和贫乏(<0.20) [29]划分,H′丰富等级的样地排序从大到小依次为Plot 5,Plot 13,Plot 14;较丰富为Plot 7,Plot 20,Plot 6,Plot 15,Plot 8,Plot 4,Plot 9;一般的为Plot 10,Plot 24,Plot 2,Plot 3,Plot 19,Plot 12,Plot 21,Plot 16,Plot 17,Plot 18,Plot 22,Plot 1,Plot 11;贫乏的为Plot 23. H′的平均值为0.46>0.40,其95%置信区间为0.37~0.54,SPSS分析结果显示Sig为0.15>0.05.据此,研究区H′水平为丰富.

丰富度指数为4的样地有24,21,19和12,频度为4,其H′变化区间为0.36~0.39,水平为一般;丰富度为5的样地,共10个,其H′变化区间为0.37~0.72,H′达较丰富水平以上频度为7,概率为29.16%;丰富度指数为6的样地,其H′变化区间为0.58~0.91,频度为2,均处于较丰富水平以上,发生概率为8.3%;丰富度指数为7的样地,其H′为1,频度为1,处于较丰富水平以上,发生概率为4.15%.丰富度指数为4以下的样地,H′水平均处于一般和贫乏,因而不作为讨论对象;丰富度指数为4的样地,理论上可使群落多样性处于较丰富状态,但样地出现概率为0;丰富度为5,出现频度最高,其中70%的样地H′多样性处于较丰富水平.对筛选出的生物多样性丰富及较丰富的样地,按照物种丰富度排序,从大到小依次为Plot 5,Plot 20,Plot 13,Plot 15,Plot 14,Plot,9,Plot 8,Plot 7,Plot 6,Plot 4.在上述样地中,多样性指数均大于5.因此,建议物种多样性恢复至5以上.

-

H′、物种丰富度指数及均匀度等景观参数过高或过低都会使景观偏离自然属性,趋向人工化.本研究通过校准降低“植物印记”的误差,使景观属性最大程度地接近天然林.依据前面本底值计算结果,物种丰富度应恢复至5,H′恢复至0.46.

本研究结果显示,除了蒙椴,依据景观重要值优选顺序从大到小依次为白桦、虎榛子、柄扁桃及灌木铁线莲,该结果与前期结果略有差异.之后的优选顺序从大到小依次为小叶鼠李、山杏、山杨、土庄绣线菊、辽宁山楂、东陵八仙花、大果榆、蒙古荚蒾、茶条槭、辽东栎、中国黄花柳、油松、侧柏、杜松.

依据各树种的景观优势度,蒙椴“植物印记”树种选择白桦+虎榛子+柄扁桃+灌木铁线莲,至白桦+虎榛+柄扁桃+灌木铁线莲+小叶鼠李+山杏.其H′变化区间为0.56~1.

-

选取物种丰富度、H′和景观自然度3个主要参数进行效度推验,基本上可以全面准确地反映“植物印记”的效度.首先,应用植被覆盖度5级表示法[17],将油松人工林植被覆盖度从低到高依次划分为低植被覆盖度(<30%)、中低植被覆盖度(30%~45%)、中植被覆盖度(46%~60%)、中高植被覆盖度(61%~75%)、高植被覆盖度(>75%).以项目区剩余可绿化区域全部采用“植物印记”覆盖为前置条件,进行效度推验.

丰富度效度推验对于项目区原有裸地或人工油松纯林区域采用植物印记法,其物种丰富度可增加至5~8种,物种丰富度提高效度5~8倍.依据调查结果,以天然林整体丰富度指数18为参照,其丰富度指数最大可恢复至44.44%.

景观自然化效度推验人工绿地景观的自然度是衡量项目区生态恢复质量的重要指标. “植物印记”法理论上可使项目区植被景观最大可能地恢复自然状态,考虑到原有植被的自然度及10%不宜绿化区域(如岩石裸露区、石子地等),在前置条件下对其进行自然化效度推验.以研究区天然油松林景观重要值占重要值总和的比例做本底值,人工油松林自然效度可近似认为是6.22%.以此为前提,低植被覆盖度(<30%)景观自然度至少可恢复至63.22%;高植被覆盖度(>75%)最多可恢复至29.22%,其中“植物印记”与天然景观的误差是效度误差的主因.

H′效度推验依据公式(1),假设群落树种总数为定值,树种的均匀度越高,则H′指数越高,因此群落内树种均匀分布时,H′达到理论最大值.考虑到项目区植物人为均匀分布违背自然规律,故采用树种景观重要值推验,可部分消减人为因素,也可部分降低群落内同种植物的个体差异对“植物印记”所造成的误差.

裸地及油松纯林高覆盖度区域H′最低,因此将这两类区域H′水平恢复至丰富以上是推验重点.基于各树种景观优势度为主要参数,树种的组合为白桦+虎榛子+柄扁桃+灌木铁线莲;其重要值分别为0.393,0.349,0.306,0.305.对于木本植物群落彻底遭破坏的区域,按照印记种植,H′最大可恢复至0.86,处于丰富水平.

植被覆盖度高的区域,油松林覆盖度变化区间约为75%~90%,当“植物印记”物种丰富度为5时,其H′变动区间为0~0.49,将其恢复至自然景观水平难度较大;采用树种数较高的植物印记,当物种丰富度为7时,H′最大可恢复至0.55.

2.1. 物种丰富度

2.2. 景观重要值

2.3. 生物多样性

2.4. 植物印记校准

2.5. 效度推验

-

自然景观恢复是目前园林学研究的前沿,这是自“植物印记”法在新西兰被提出后我们对其进行的实践性研究.从邻近生境相似且未受人为干扰区域的天然植被中获取原始植被信息,提取“植物印记”,建设高自然度绿地景观是高效可行的自然景观恢复方法.

本研究阶段完成了效度推验,其核心问题得以解决,实践性得以提高;景观重要值的使用提高了研究精准度,景观自然度的提出及应用提高了研究结果的可靠性和准确性.项目区人工油松林建设使植被覆盖度快速提高,但背离了生态学原理,导致H′、物种丰富度及景观自然度等重要指标降低,最终导致景观功能和质量下降.对项目区绿地的人为干预,易导致H′及物种丰富度偏离天然林正常值,并使景观趋向人工化.

“植物印记”精准度主要依靠天然木本植物群落参数,H′及物种丰富度指数还不够全面,增加参数如均质度、孔性等可提高精准度,并可避免实践中景观易发生的均质化倾向.典型取样法、景观重要值及自然效度推验前置条件是系统误差的主因.另外,对于人工林覆盖度高的区域,“植物印记”效度较低,上述问题需进一步深入研究.

-

用景观重要值替代频度参数提取蒙椴“植物印记”,部分消除了由个体差异所致的误差,获取的群落结构特征更准确,同时通过对其校准,精准度得以提高.

研究表明,“植物印记”物种丰富度取值范围为5~7时,最接近天然群落,因而效度最高,项目区物种丰富度可提高5~7倍;使用“植物印记”可将项目区H′升至0.56以上,使项目区H′达到天然林水平,还可依据需求继续调整,最高可调整到1.可见,蒙椴“植物印记”提高H′和物种丰富度方面效度较高.

景观自然效度可通过对剩余可绿化区域及现有人工油松纯林自然度的分析获取,对于纯人工林高覆盖度区域,由于蒙椴“植物印记”应用空间有限,故效度较低;对于植被低覆盖度区域,理论上最高可恢复至当地天然林水平,效度较高.总体上看,景观自然效度随人工植被覆盖度的增高而降低.鉴于景观自然度为景观生态修复的主要功能指标,建议项目区残存的天然“植物印记”应予以保留.

下载:

下载: