-

城镇化是一个复杂且多方面的过程,涉及人口从乡村到城镇的迁徙、城乡土地转化、空间资源重新配置、政府治理转化等方面[1],主要体现在物的城镇化和人的城镇化两个方面[2].物的城镇化主要指城市规模扩张、建设用地面积增加和资源向城市集中,其核心是土地城镇化.人的城镇化主要指农村人口向城镇转移并不断市民化.城镇化应是这两个方面的协调发展.然而,目前我国的人口“半城镇化”与“土地城镇化扩张”[3]问题十分突出,存在着以城市扩张替代城镇化的现象,城镇化总体有泡沫化倾向[4].

我国农民从农业转到非农业,从农村转移到城市,二者并不完全同步,甚至几乎分离[5-6].随着中国经济社会发展迎来刘易斯拐点,土地红利和人口红利逐渐消退,城镇“化地不化人”的问题进一步凸显,将严重制约现代化发展,这一问题也越来越受到学界关注.早期研究多以单一的土地或者人口要素为视角,土地要素研究多集中在土地利用/覆被变化,涉及城市扩张及其驱动机制[7-9],城市建设用地、农村居民点、耕地三者间的转化[10-12],并进一步引发城市规模、布局与优化的探讨[13-14],“空心村”的忧虑[15];人口要素研究多是人口转移及其特征和动因分析[16]、城市人口规模预测[17]、农业人口市民化研究[18],其中推拉理论应用较多.后期的研究逐渐将人口和土地要素结合分析,采用统计和空间定量法分析农村人口与居民点用地的耦合状态[19],应用“脱钩理论”分析城乡建设用地与人口变化的耦合关系[20],并有“人地挂钩”对策的探讨[21-22].学界现阶段研究中重视人口因素并将其与土地因素联动分析的还不多,有很多从全国及省级等宏观层面进行研究,而将城乡人地关系变化进行对比分析的研究鲜见,城乡人地关系作为城镇化中的子系统,与之具有很强的联系性.本文以城镇化较快的重庆市璧山区为例,通过梳理其城乡人地关系演变轨迹,将城镇人地关系变化特征与农村人地关系变化特征进行对比,以期为平衡区域城镇化进程中的城乡人地关系提供科学分析依据.

全文HTML

-

璧山区位于重庆市以西,距重庆主城37 km,东经106°02′-106°20′,北纬29°17′-29°53′.东邻沙坪坝区、九龙坡区,南界江津区,西连铜梁区、永川区,北接合川区、北碚区.璧山区是渝西经济走廊带重庆首站,被定位重庆市为“1小时经济圈、半小时主城区”.该区幅员面积914.56 km2,辖6个街道,9个镇,50个社区,137个行政村. 2014年总人口为63.8万人,年末常住人口约72万人,户籍城镇化率为44.0%,城区建成区面积46.16 km2.

-

本文研究数据包括城乡建设用地数据和城乡人口数据,城乡建设用地数据来自于璧山区国土局提供的2004-2014年的土地利用现状数据,城乡人口数据来源于《璧山区统计年鉴(2004-2014)》.其中,城镇建设用地主要为城市和建制镇建设用地,农村建设用地主要为农村居民点用地.城乡人口按居住地划分为城镇人口和农村人口,按户籍划分为非农人口和农业人口,根据以往类似研究表明二者总体差别不大[19],为简化分析,本文采用前者分类方法.综合运用城乡建设用地与人口数据进行“人地关系”分析,方便将城镇“人地关系”变化特征与农村“人地关系”变化特征进行对比,有利于揭示城乡“人地关系”之间的联动变化脉络.

-

根据已有文献对人口城市化、空间城市化、经济城市化和社会城市化的研究成果[2, 4],本文借鉴增长弹性系数,即建设用地增长率与人口增长率之比值,定量分析研究期间城乡建设用地与城乡人口之间的变化关系.以增长弹性系数来反映建设用地和人口在增长率上的变化比例,反映建设用地变化与人口变化是否相适应:

式中:CT,PT分别表示研究期末年份的建设用地总量和人口总量;ΔC,ΔP分别表示建设用地变化量和人口变化量(ΔC等于研究期末年份的建设用地面积减去研究基期年份的建设用地面积;ΔP等于研究期末年份的人口数量减去研究基期年份的人口数量).本文分别对城镇建设用地与人口的增长弹性系数、农村建设用地与人口的增长弹性系数进行计算.为方便区分,将城镇建设用地变化量、城镇人口变化量分别用ΔCU,ΔPU来表示,以CUT,CCT分别代表研究期末年份的城镇建设用地总面积和农村建设用地总面积;将农村建设用地、农村人口分别用ΔPC,ΔCC来表示,以PUT,PCT分别代表研究期末年份的城镇人口总量和农村人口总量.该系数值为1,表明建设用地与人口增长速度相等.

-

一个领域或系统的界线称为阈,阈值指临界值.为了评判城镇建设用地和人口变化的协调程度,本文采用增长弹性阈值对其进行划定.增长弹性阈值是指建设用地增长率与人口增长率比值的控制标准,当人地增长弹性系数偏离阈值,应当引起预警.这里使用总体平均增长率比较,分为两种情况:①城镇人地增长弹性阈值,其中一个临界点为城镇建设用地面积占城乡建设用地总面积的百分比与城镇人口数量占总人口数量百分比的比值;②农村人地增长弹性阈值,其中一个临界点为农村建设用地面积占城乡建设用地总面积百分比与农村人口数量占总人口百分比的比值.

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源

1.3. 研究方法

1.3.1. 增长弹性系数

1.3.2. 增长弹性阈值

-

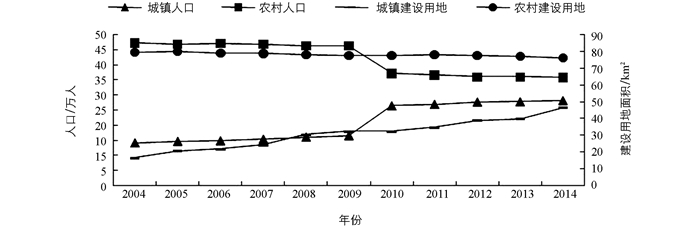

由图 1可知,由于城镇发展用地需求的增加,城镇建设用地面积增加速度较快,十年间增加了29.82 km2,增长率为182.5%.在农村,建设用地面积减少规模较小,为3.27 km2,减少率为4.12%,速率缓慢.其中,农村居民点复垦面积为1.41 km2,也即农村建设用地自然减少规模只有1.86 km2.据此可见,城镇建设用地是城乡建设用地增加的主要来源.

2004到2014年,璧山区城镇人口规模持续增加,农村人口规模逐渐下降.由于期间人口自然增长率和净迁入量较低,城镇人口增加数量与农村人口减少数量大致相当.理论上,城镇建设用地与农村建设用地的增减存在此消彼长的关系.随着农村人口进入城镇,城镇人口增加,城镇建设用地扩大,农村建设用地应该随之减少.然而,从上述分析得到,璧山区城镇建设用地的增加规模与农村建设用地的减少规模并不匹配,二者变化速率严重失调,导致城乡“人地关系”失调.

-

经过计算,璧山区城镇人地增长弹性阈值为0.86,农村人地增长弹性阈值为1.11,城乡建设用地及人口数据如表 1所示.当增长弹性系数为1时,人地关系变化处于最协调阶段.因此,城镇人地增长弹性阈值区间为[0.86,1],农村人地增长弹性阈值区间为[1,1.11],在此范围内,表明人地关系协调.人地关系类型划分及其阈值分布如表 1所示.

-

从城市发展规律看,土地城镇化速度相比于人口城镇化而言要适度提前[23],但二者之比不能太大或太小.城镇建设用地快于城镇人口增长速度虽然是城市发展的必然条件,但增长比值超过1.11后会造成城市土地利用的效率低下或闲置.反之,如果土地城镇化滞后于人口城镇化,将造成地价上涨,交通拥挤、生活质量下降等“城市病”.通过计算,2004到2014年,璧山区城镇人地增长弹性系数为1.81,总体上,城镇人口低于城镇建设用地的增长速度,后者几乎为前者的2倍.这表明,城镇地区的人口集聚效应不够,没有充分发挥人口容纳潜力,城镇建设用地利用粗放,存在过度的土地城镇化的倾向.

-

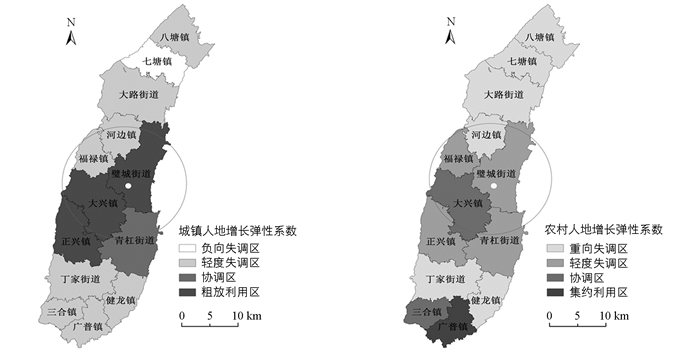

对不同镇街进行对比分析,发现城镇建设用地-人口增长弹性系数在[0.86,1]的只有青杠街道,城镇人地关系处于协调状态;增长弹性系数值大于1的有3个街镇,即璧城街道、大兴镇和正兴镇,说明三者城镇建设用地快于城镇人口增加的速度,城镇人地关系处于粗放利用区,其中主城街道璧城街道的弹性系数最高,达到1.90,远远超过其他街镇;其余街镇的增长弹性系数值都小于0.86,占到9/13,也即其城镇人口的快于城建设用地的增长速率,城镇人地关系处于重度失调区(表 2).

-

通过计算,璧山区农村建设用地-人口增长的弹性系数为0.17,表明农村人口与农村建设用地变化呈现协同趋势,即农村人口析出,农村建设用地随之减少.然而,总体上,农村建设用地转换的速率远远低于农村人口减少的速率.随着璧山区城镇化和工业化的发展,农业流动人口的流动格局已经发生变化,不同于改革开放初期,越来越多的农村人口选择到家乡附近的城镇务工.十年间,农村人口减少数量11.48万人,而农村人均建设用地占用面积从168 m2增加到了213 m2.据此可知,农村建设用地与农村人口的变化关系已经严重脱钩[24].

-

从各街镇的分类分析看(表 3),农村人地增长弹性系数为正值的街镇占到7/13,增长弹性系数为负值的街镇为6/13,这说明,农村建设用地与农村人口变化脱钩的街镇几乎占到了一半,这些街镇在农村人口析出的同时,农村建设用地不减反增,出现“人地倒挂”.

从增长弹性系数的值看,全区只有大兴镇和三合镇的值满足增长系数阈值[1,1.11],农村人地关系处于协调区;此外,广普镇的增长弹性系数值为4.94,农村建设用地集约利用状况较好.其余各街镇的情况都恰好相反,存在不同程度的失调.其中,璧城街道、青杠街道、福禄镇和正兴镇的增长弹性系数值在[0, 1],农村人地关系处于轻度失调,也即在农村人口与农村建设用地减少的情况下,农村建设用地的转换速率慢于农村人口的下降速度;丁家街道、大路街道、八塘镇、七塘镇和健龙镇的增长弹性系数值在[-1, 0],农村人地关系处于重度失调区,农村人口与农村建设用地的变化朝着相反的方向,即农村人地关系出现“人地倒挂”现象;而河边镇的增长弹性系数值大于-1,其农村人地关系已经严重失调,农村建设用地增加的速度反而超过了农村人口减少的速度.

-

从图 2中看,璧山区城镇人地关系变化和农村人地关系变化显著的街镇空间布局颇为相似,大致形成了以璧山区主城为圆心,向相邻街镇震荡的环形格局.一方面,城镇建设用地-城镇人口联动变化较为剧烈的地区主要分布在璧中地区和璧东地区,为璧城街道、青杠街道、大兴镇和正兴镇;农村建设用地-农村人口联动变化剧烈的地区为璧中地区、璧东地区,还有璧南地区,璧中地区和璧东地区为璧城街道、青杠街道、大兴镇、正兴镇和福禄镇,这与城镇建设用地-城镇人口联动变化剧烈的地区有着明显的一致性,璧南地区为广普镇和三合镇.另一方面,城乡人地关系处于双严重失调区的为丁家街道、大路街道、八塘镇、七塘镇、河边镇和健龙镇,因此,要加强这6个街镇的农村居民点复垦和整理,推动农村建设用地的集约利用.

2.1. 城乡建设用地人口变化总体特征

2.2. 增长弹性阈值划定结果

2.3. 城镇人地关系增长弹性系数分析

2.3.1. 城镇建设用地-城镇人口总体增长弹性系数

2.3.2. 基于街镇分类的城镇建设用地-城镇人口增长弹性系数

2.4. 农村人地关系增长弹性系数分析

2.4.1. 农村建设用地-农村人口总体增长弹性系数

2.4.2. 基于街镇分类的农村建设用地-农村人口增长弹性系数

2.5. 城镇人地关系与农村人地关系变化空间格局比较

-

1) 2004到2014年间,璧山区农村人口不断析出转移进城,城镇人口持续增加,而城镇建设用地的增加速度(182.5%)与农村建设用地减少速度(4.12%)显然不相协调,导致城乡人地关系失调.

2) 璧山区城镇建设用地-城镇人口增长弹性系数为1.81,总体上土地城镇化快于人口城镇化.其中,城乡人地关系处于轻度失调区的街镇占到了9/13,这些街镇的城镇人口相比于城镇建设用地而言增长速率较快.此外,由于个别街镇的城镇建设用地增长迅速,远远快于城镇人口的增长速度,最终使得璧山区整体上呈现过度的土地城镇化倾向.

3) 璧山区农村建设用地-农村人口增长弹性系数为0.17,农村建设用地减少率远远慢于农村人口的减少率.农村人地关系处于失调状态的街镇占到10/13,其中,人地关系重度失调的有6个街镇,人地关系协调的只有3个镇.因此,着手闲置农村居民点用地的整治,是平衡农村人地关系的重要视角.

4) 通过对城镇人地关系变化与农村人地关系变化的空间分布比较,发现二者的演变格局存在较高的一致性.城镇人地关系与农村人地关系变化剧烈的地区均分布在璧中地区和璧东地区.此外,人地关系变化空间布局上基本形成了以璧山主城为圆心,向相邻街镇震荡的环形格局的人地关系变化圈.

下载:

下载: