-

改革开放以来, 我国旅游业发展迅速, 在国民经济中的地位和作用日益加强.据国家旅游局发布的《中国旅游发展报告(2016)》显示, 中国正进入大众旅游时代, 旅游业已由一般性产业向战略性支柱产业转变[1].乡村旅游因其具有丰富的自然资源、农业资源和乡土人文资源, 而逐渐发展成为一种新兴旅游方式, 是旅游产业的重要组成部分, 市场需求持续高涨[2]. 2016年中央一号文件提出, 大力发展休闲农业和乡村旅游, 国家旅游局等12部门联合制定了《乡村旅游扶贫工程行动方案》, 提出要“充分发挥乡村旅游在精准扶贫、精准脱贫中的重要作用”.国家政策和资金的大力支持为乡村旅游发展提供了历史机遇.据农业部数据, 2015年全国休闲农业和乡村旅游接待游客超过22亿人次, 带动550万户农民受益[3].据国家旅游局数据, “十二五”期间(不含2015年), 我国通过发展旅游带动了10%以上贫困人口脱贫, 旅游脱贫人数达1 000万人以上[1].由此可见, 乡村旅游是贫困群众脱贫致富的重要渠道, 是扶贫开发的重要载体.民族贫困地区多是旅游资源富集地, 发展乡村旅游产业是带动地区社会经济发展, 实现群众脱贫的重要方式[4].

乡村旅游的不断发展引起了国内外诸多学者的关注和研究.国外关于乡村旅游的研究早于国内, 在定性与定量研究方面积累了不少成果, 其研究焦点主要集中在乡村旅游概念、乡村旅游发展动力机制、乡村旅游发展策略、社区居民理解及女性参与情况和乡村旅游可持续发展[5-6]等方面.国内学者的研究相对薄弱, 但也取得了一定成果, 主要从社会学、经济学、管理学、城乡规划学和地理学等方面定性或定量进行探讨, 研究范围主要体现在乡村旅游发展模式[7]、乡村旅游扶贫[8-9]、存在问题及对策研究[10]、市场需求差异及农户适应旅游发展模式[11-12]和乡村旅游产业与农村经济发展关系[13]等方面.

乡村旅游景点是乡村旅游研究的基本单元, 研究乡村旅游格局对于掌握地区乡村旅游发展规律、优化产业布局具有重要意义.这一研究视角, 近几年才有所关注, 研究成果较少.研究对象多集中于东部沿海乡村旅游发展较快的地区, 研究方法主要运用地理学、数学等进行分析.如胡德翠[14]对上海市乡村旅游的时空分布规律和客源市场特征进行了探讨;李涛等[15]等对江苏省星级乡村旅游景点的类型划分、时空特征与发展等级进行了研究;胡美娟等[16]分析了江苏省乡村旅游景点多尺度空间分布格局;唐弘久等[17]探讨了扬州市乡村旅游景点的空间分布的特征及影响因素.目前, 虽然有学者对西南地区乡村旅游空间格局也有所研究, 如, 王雪逸和胥兴安[18]运用“核心—边缘”理论和“点—轴”理论分析了云南省乡村旅游空间格局;王爱忠和张燚[19]使用最近邻指数分析了重庆市乡村旅游景点的空间分布类型, 但从时空演变的角度, 结合多个计量数学方法, 运用GIS技术定量深入分析西南民族地区乡村旅游景点时空演变尚属空白.鉴于此, 本文以重庆市东南少数民族地区为研究区域, 运用GIS技术和计量数学方法分析渝东南2000-2014年间乡村旅游景点的时空格局变化特征, 以掌握该地区乡村旅游景点类型及其格局演化规律, 探讨格局优化策略, 以期为优化渝东南乡村旅游资源配置, 打造民族特色旅游产品, 加快旅游扶贫事业提供决策参考.

全文HTML

-

渝东南是重庆“一圈两翼”中的东南一翼, 辖黔江区、武隆区、石柱土家族自治县、彭水苗族土家族自治县、酉阳土家族苗族自治县和秀山土家族苗族自治县6区县, 地处武陵山脉, 系乌江水系, 幅员面积1.98万km2, 是全国为数不多的以土家族和苗族为主的山地少数民族聚居区和民族特困区, 在全市发展战略中将其定位为生态保护发展区和民俗生态旅游带.鉴于渝东南地区丰裕的旅游资源禀赋, 日益完善的基础设施, 旅游产业的乘数效应, 重庆市将乡村旅游作为渝东南扶贫产业重点建设项目.自2010年以来, 山区旅游扶贫和乡村旅游示范项目建设的政策倾斜加速了该地区乡村旅游产业的发展.截止2014年底, 区域内拥有148个典型乡村旅游景点.

-

数据来源:基于研究景点的代表性、典型性以及数据的可获取性、科学性等原则, 以渝东南6区县旅游局官方网站截至2014年12月31日公布的乡村旅游景点和未公布但具有代表性的乡村旅游景点为研究案例.

数据预处理:运用Google earth和ArcGIS10.2软件对所有景点进行地理空间可视化表达, 建立渝东南乡村旅游景点GIS空间数据库和属性数据库, 作为本研究的基础数据.

-

经济学中用于反映收入分配均衡程度的重要指标, 旅游学者将其引入到旅游研究中以表示区域间旅游发展均衡程度.本研究用其来表示渝东南乡村旅游景点发展的均衡程度.

式中: G′为乡村旅游景点基尼指数, Pi为第i个区县乡村旅游景点数在渝东南所占比重, n和N为区县总数. G′值在0和1之间, G′越接近1, 反映乡村旅游景点分布越集中, 反之亦然.

-

地理学研究中用于反映研究对象集聚程度的重要指标, 将该指标引入乡村旅游景点研究中用于反映渝东南乡村旅游景点在空间上的集聚状况.

式中: G为乡村旅游景点的地理集中指数, Xi为第i个区县的某类乡村旅游景点数, T为该类景点总数, n为渝东南区县总数. G值越大表示研究对象的集聚状况越突出.

-

使用乡村旅游发展等级指数反映各区县乡村旅游发展和对外吸引力水平.本研究通过全国休闲农业与乡村旅游示范县或示范点、被评为国家5A与4A级旅游景点的乡村旅游景点和重庆市A级乡村旅游景点(重庆市3A级旅游景点为市级最高级别, 2A其次, 1A最低)3项评价指标来分析渝东南乡村旅游发展水平.

式中: KEi为第i个区县乡村旅游发展等级指数;si, wi, hi分别为第i个城市的全国休闲农业与乡村旅游示范点数量(考虑评定实际情况, 全国休闲农业与乡村旅游示范县算为1个示范点)、被评为国家5A与4A级旅游景点的乡村旅游景点数、重庆市A级乡村旅游景点数;n为渝东南区县总数.

1.1. 研究区域

1.2. 研究数据

1.3. 研究方法

1.3.1. 基尼指数

1.3.2. 地理集中指数

1.3.3. 乡村旅游发展等级指数

-

确定乡村旅游景点类别是本文研究乡村旅游景点时空格局的前提.基于乡村旅游景点的相关分类研究[15, 20], 结合渝东南乡村旅游景点的实际情况, 本研究将渝东南乡村旅游景点划分为休闲观光类、特色村镇类、农事体验类、乡村文化类4个一级类别和9个二级类别, 共计148个乡村旅游景点, 其分类体系见表 1.由表 1可见:休闲观光类数量最多, 占比最高, 达45.95%;第2位是特色村镇类, 占比31.08%;第3位是农事体验类, 占比12.16%;占比最少的是乡村文化类, 为10.81%.数据表明, 渝东南乡村旅游景点类型较为丰富, 但各景点类别数量差距较大, 说明各类型发展不平衡, 旅游市场结构不完善.从一级体系来看, 休闲观光类和特色村镇类占比近77%, 占绝对主导地位, 表明渝东南注重当地自然资源和民族村镇的旅游开发, 使其成为本地区的优势旅游资源, 形成较强大的旅游消费市场;而农事体验、乡村文化两个类型占比最少, 两者之和仅占总数的近23%, 说明两类型景点市场占有率低, 受当地经济条件、地理位置、开发策略、资源特征及消费市场结构等影响, 旅游开发规模较小, 发展相对缓慢.从二级体系来看, 自然风景区和少数民族古镇数量最多, 占据主体地位;休闲度假区、农业观光园、农家乐和红色文化纪念地发展居中, 有待进一步开发;新农村示范村、采摘趣味园和古代历史文化景观数量最少, 说明这些类型缺乏旅游开发广度和深度.

-

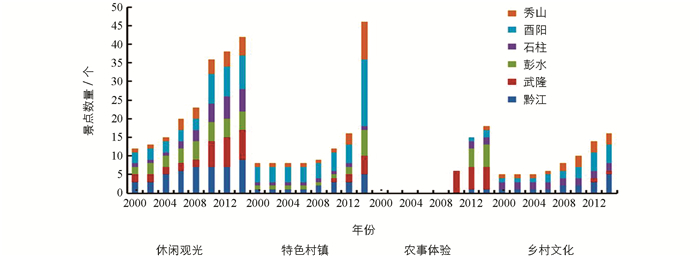

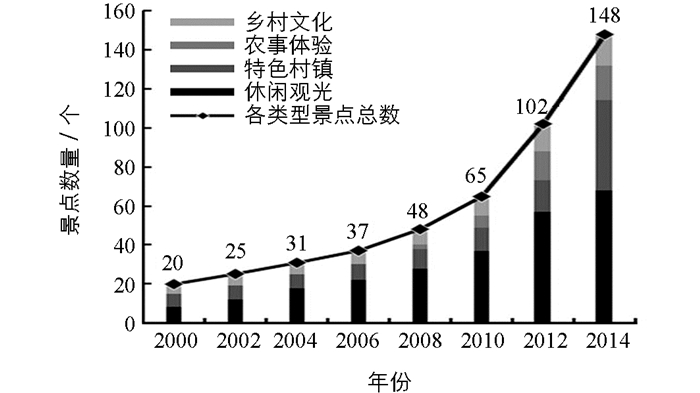

经梳理148个样本景点成立和对外营业时间数据, 制作出渝东南2000-2014年乡村旅游景点数量变化图(图 1).由图 1可见, 自2000年以来, 渝东南乡村旅游景点数量逐年递增. 2000-2010年景点数量涨幅较缓, 2010-2014年间增速大幅提高, 平均每年涨幅近21个景点.其中, 休闲观光类一直占据主体地位, 发展态势稳定, 当地优异的气候条件和自然资源助推了该景点类型强劲持久的发展活力;特色村镇类在2012年以前一直保持缓慢的发展态势, 至2014年大幅增速, 是由于当年渝东南有30个特色村落入选第3批中国传统村落, 并成为当地旅游的热点;农事体验类在2008年才开始出现, 在此前一直处于自发分散的发展状态, 到2008年才形成具有一定规模和代表性的景点;乡村文化一直发展较慢, 规模偏小, 到2010年起才有较快发展, 说明渝东南对乡村本土文化内涵发掘不够, 开发力度有待加强.分析其具体原因, 包括:

2000-2010年, 发展规模较小, 增速缓慢.由于渝东南地区经济社会发展较为滞后, 交通闭塞, 客源主要来自本地, 城镇居民人均收入较低, 旅游消费能力有限, 同时, 当地对乡村旅游产业认识程度不够, 旅游发展配套资金欠缺, 政策支持较少, 因此旅游开发项目较少, 乡村旅游发展迟缓.这一时期旅游开发尚处于起步阶段.

2010-2014年, 规模拓展较快, 提速明显.期间, 《全国主体功能区规划》将武陵山区确定为国家重点生态功能区, 重庆市“五大功能区”将渝东南定位为生态保护发展区, 同时脱贫任务艰巨, 政策的推动和资金的支持, 促使渝东南产业经济发生转型, 旅游产业应运崛起, 乡村旅游迅速升温.同时, 铁、公、空交通系统也得到极大改善;群众对乡村旅游认知度大幅提高, 参与热情不断高涨;居民可支配收入不断增加, 旅游消费得到快速释放, 客源市场逐步扩大.这些因素推动了当地乡村旅游产业步入快速发展时期.

-

经数据对比(图 2)发现, 2000-2014年间渝东南6区县各类型景点发展呈现差异.具体表现为, 休闲观光类: 2008年前各区县发展稳速, 2008年后武隆、石柱、酉阳和秀山增速明显, 2010年后6区县回归稳速发展;特色村镇类: 2010年前总体发展缓慢, 之后提速, 尤其是酉阳和秀山增速最为明显;农事体验类: 2010年前6区县均未出现, 随后武隆首先开发, 继而其他区县陆续发展;乡村文化类: 6区县总体发展缓慢, 2010年后有较快增长, 其中黔江、酉阳和秀山持续增速较为明显, 武隆从2012年开始开发.由此可见, 15年间, 4类乡村旅游景点的变化规律与各区县旅游资源禀赋、经济发展水平及旅游政策导向、旅游消费市场变化密切相关.

-

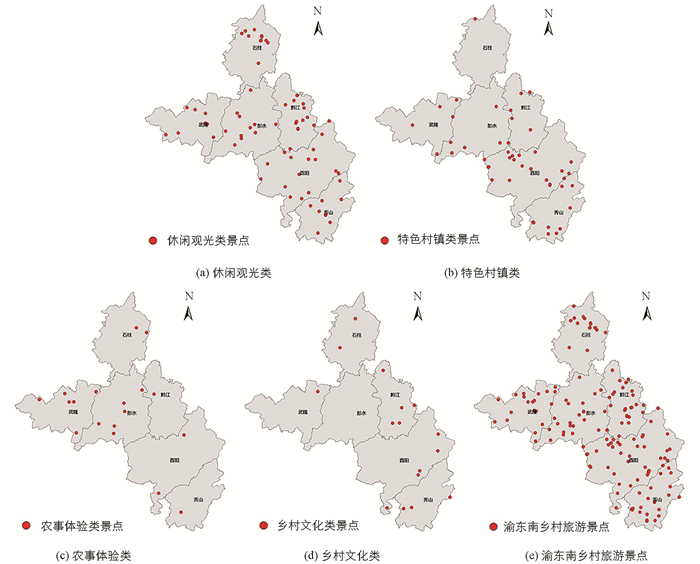

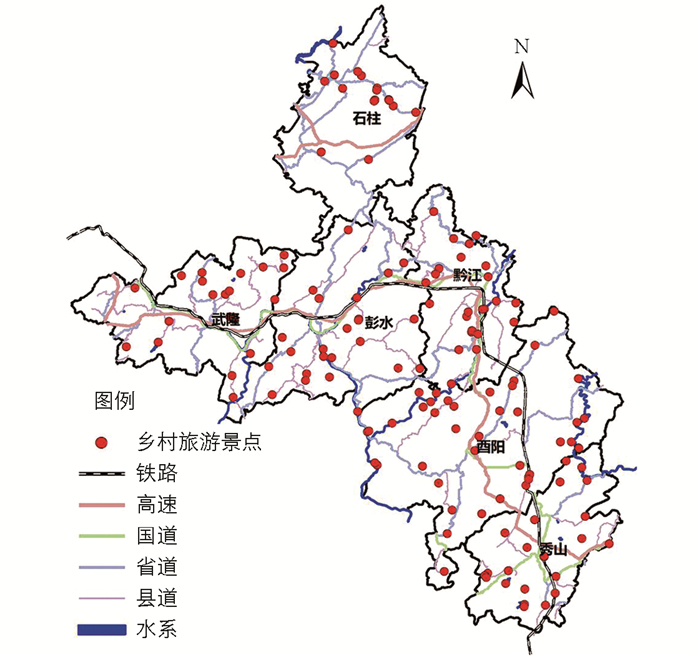

通过GIS技术, 将各类型景点和全区域乡村旅游景点分别与渝东南行政区域叠加, 得到图 3.由图 3可见, 由于各区县乡村旅游资源优势及开发重点有所不同, 4类景点空间分布存在明显差异.其中休闲观光类景点分布于各区县, 分布相对均衡;特色村镇类主要集中于渝东南南部, 酉阳、秀山分布最多;农事体验类集中于中部, 包括武隆和彭水;乡村文化类东部分布较多, 如黔江、酉阳和秀山.从渝东南主要道路、水系与乡村旅游景点空间叠加图(图 4)可发现, 各乡村旅游景点均位于道路或水系两侧, 由此反映出乡村旅游景点对交通和水资源环境的巨大依赖, 区域交通、水系网络对乡村旅游景点空间格局的形成具有重要作用.

-

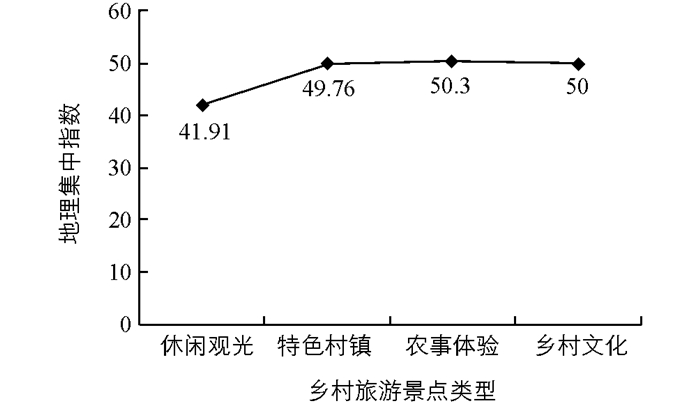

通过基尼指数和地理集中指数可以反映出渝东南乡村旅游景点的空间集聚状况和区域发展均衡程度.经计算, 渝东南乡村旅游景点基尼指数G′=0.97, 结果表明, 渝东南乡村旅游景点集聚程度高, 分布不均, 区县间发展不平衡.地理集中指数计算结果(图 5)显示, 渝东南乡村旅游景点地理集中指数在休闲观光、特色村镇、乡村文化和农事体验类间逐次增高, 表明各类景点分布状态存在差异.其中, 休闲观光旅游受资源特质、地理环境、区位条件、居民消费倾向等影响, 部分景点集约开发受限, 使景点分布较为分散.特色村镇、农事体验与乡村文化G值相差不大, 表明这3类景点在区域内集聚状态比较一致, 分布较为集中.总体来看, 渝东南乡村旅游景点在区域尺度上分布较集中, 便于发挥区域内部的集聚优势, 实现区县间资源协同综合开发.同时也揭示出, 渝东南乡村旅游景点空间集聚状况与当地旅游资源条件、经济发展水平、旅游开发重点和消费市场结构等存在密切关系.

-

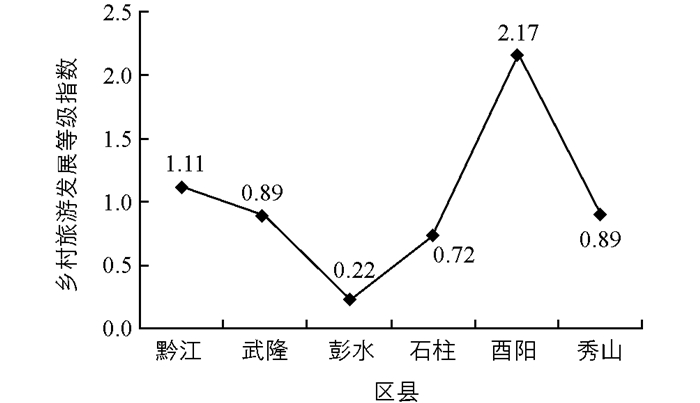

渝东南各区县乡村旅游发展等级指数图(图 6)表明, 酉阳乡村旅游发展等级最高, KEi达到2.17, 黔江、武隆和秀山其次, 石柱较低, 彭水最低.经分析, 酉阳一直注重乡村旅游的开发, 该县有1个5A级旅游景区、2个4A、2个3A、4个2A, 在数量上远多于其他5区县.黔江和武隆分别于2013年和2014年被农业部和国家旅游局认定为“全国休闲农业与乡村旅游示范县”, 秀山县花灯寨被认定为2013年全国休闲农业与乡村旅游示范点, 这3个区县也具有一定数量的A级旅游景区, 因此旅游发展等级较高.石柱、彭水KEi较低的原因在于缺少一定数量具有影响力的景点作支撑, 导致本县乡村旅游知名度不高, 旅游发展等级较低.

2.1. 景点类别特征

2.2. 时间变化特征

2.2.1. 景点类型与数量变化特征

2.2.2. 县域对比分析

2.3. 空间格局特征

2.3.1. 整体分布特征

2.3.2. 空间集聚特征

2.3.3. 发展等级空间格局

-

1) 渝东南乡村旅游景点包含休闲观光类、农事体验类、乡村文化类和特色村镇类4个一级类别和9个二级类别, 景点类型较丰富, 各类景点发展差异较大.休闲观光类数量最多, 处于绝对主体地位, 农事体验类和乡村文化类占比最少, 表明渝东南乡村旅游仍停留于旅游需求层次较低的初级阶段, 乡村本土文化(民族民俗文化、传统农耕文化等)内涵挖掘力度不够, 现代农业融入不足, 特色产品类型开发薄弱, 旅游产业结构有待升级与优化.

2) 通过对比2000-2014年间乡村旅游景点变化规律得出, 渝东南乡村旅游景点数量逐年递增.其中以2010年为时间变化节点, 将其分为两个时段: 2000-2010年, 乡村旅游开发处于起步阶段, 发展规模较小, 增速缓慢. 2010-2014年, 乡村旅游产业步入快速发展时期, 规模拓展较快, 提速明显.两个时段中, 各景点类型总体变化稳定, 但也存在差异, 休闲观光类一直处于主导地位, 特色村镇类在2014年有大幅增速, 农事体验类到2008年才形成具有一定规模和代表性的景点,乡村文化类直至2010年起才有较快发展.此外, 6区县中各类型景点发展也存在较大差异.

3) 运用计量数学和GIS技术得出, 渝东南乡村旅游各类型景点在区域尺度上整体分布不平衡, 景点均位于道路或水系两侧, 区域交通、水系网络对乡村旅游景点空间格局的形成具有重要作用.区域内乡村旅游景点总体集聚程度高, 分布不均, 区县间发展欠平衡, 各类景点分布状态存在差异, 休闲观光类分布较为分散, 其他3类景点在区域内分布较为集中.渝东南地区酉阳乡村旅游发展等级最高, 黔江、武隆和秀山其次, 石柱较低, 彭水最低, 这与各区县资源状况、政策导向、经济水平、消费市场等方面存在一定关系.

-

1) 拓展渝东南乡村旅游景点类型, 优化区域旅游产业结构.发挥资源禀赋优势, 加强农事体验、乡村文化、特色村镇景点类型开发力度, 提高乡村旅游景点的数量与质量;加快创新要素聚集, 拓展旅游产品形式, 注重少数民族本土文化内涵挖掘, 打造特色旅游品牌;注意开发与保护相结合, 秉持可持续发展理念.

2) 抓住国家政策机遇, 发展乡村旅游扶贫事业.充分抓住国家关于精准扶贫精准脱贫的政策, 将乡村旅游与农村扶贫工作相结合, 加强知识扶贫, 开展乡村旅游扶贫技能培训工作, 提高旅游服务与接待水平, 调动群众参与乡村旅游事业的积极性, 增加贫困人口就业机会, 从而加快渝东南民族地区整体脱贫步伐.

3) 注重旅游扶贫开发协同合作, 构建区域大旅游格局.打破行政壁垒, 加快区县合作, 以A级景区带动乡村旅游景点开发, 是渝东南乡村旅游扶贫开发加速发展的重要路径.建议整合区域内旅游资源, 打通旅游发展通道, 建立渝东南旅游发展大格局;创新宣传模式, 强调错位发展;加快区县间乡村旅游产业平衡发展, 以合作实现共赢;加强与周边省市的合作, 实现跨区域发展.

下载:

下载: