-

伴随社会的发展以及环境和气候的改变, 水资源已经很难满足人民生活和工农业生产需求, 因此, 怎样合理开发并利用自然降水从而提高水资源利用效率已经成为当前的一个热点话题.大量研究指出, 近年来四川省气候资源和农业气候资源均发生了明显的改变[1-5], 蒸散、降水以及径流的改变使得作物发育及产量形成发生了变化[6-7]; 主要作物的需水量[8-14]以及水分盈亏状况[15-16]变化显著.前人针对各地冬小麦需水量开展了大量的工作, 刘晓英等研究指出冬小麦对气候变暖的适应能力很差, 当生长期内温度上升1~4 ℃时, 冬小麦需水量将增加2.6%~28.2%[9]; 刘晓英等还指出华北冬小麦在1961-2001年需水量呈下降趋势, 且需水量下降的主要原因是日照与风速的减小[10]; 曹红霞等研究表明1961-2001年关中冬小麦需水量的变化趋势不一致[11]; 杨晓琳等认为1960-2009年黄淮海地区冬小麦生育期需水量呈下降趋势, 且主要原因是由于太阳辐射量下降[12]; 刘钰等指出1960-2009年全国冬小麦种植区主要是河南、山东、河北、安徽、江苏、陕西、甘肃、新疆和山西等地, 全生育期需水量在200~550 mm, 且从南向北逐渐增大[13]; 孙爽等研究表明中国1961-2010年冬小麦需水量除了返青至拔节期外, 均呈现东南低、西北高的分布, 且各生育期的冬小麦需水量呈下降趋势, 以开花至成熟期下降最显著[14].

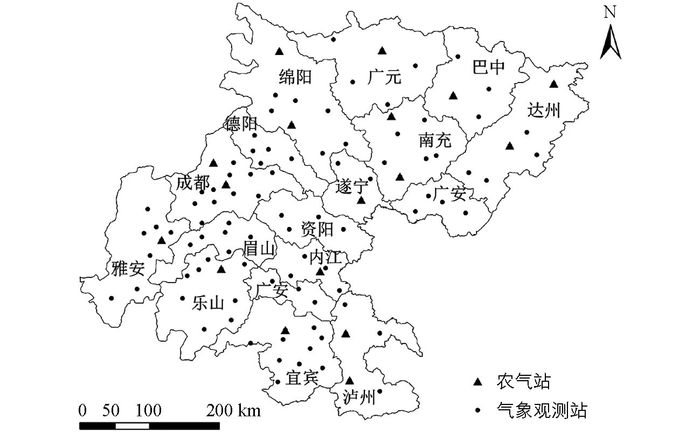

本研究利用1961-2010年四川盆地冬小麦种植区内104个气象观测站的气象数据以及1981-2010年17个农气站冬小麦各生育阶段观测数据, 探讨冬小麦各生育阶段以及整个生育期需水量的时空分布特征, 并与降水量相结合分析各生育期冬小麦的水分盈缺状况.研究将为当地调整作物种植结构、合理利用水资源以及提出适应气候变化的措施提供参考.

全文HTML

-

四川地处中纬度、亚热带地区, 由于复杂的地形和不同季风环流的交替影响, 气候复杂多样.东部盆地属亚热带湿润气候; 西部高原在地形作用下, 以垂直气候带为主, 从南部山地到北部高原, 由亚热带演变到亚寒带, 垂直方向上由亚热带到永冻带的各种气候类型.本研究选取四川盆地部分地区为研究区域, 也是四川冬小麦的主产区(图 1).

-

气象数据来源于中国气象科学数据共享服务网, 主要包括四川盆地104个气象观测站1961-2010年的平均气温、最高和最低气温、风速、日照时数、相对湿度以及降水量的逐日观测资料; 1981-2010年17个农气站冬小麦的生育期数据来自中国气象科学数据共享服务网.

-

本文将冬小麦全生育期分为3个时期, 即:播种至拔节期、拔节至开花期、开花至成熟期.根据农气站冬小麦生育期的观测资料, 假设作物品种不变, 计算各研究区域内1981-2010年播种期、拔节期、开花期和成熟期的平均值(表 1).

-

需水量利用作物系数修正参考作物蒸散量的方法求得[17]:

式中:ETc是冬小麦的需水量(mm/d); Kc是冬小麦系数; ET0是参考作物蒸散量(mm/d).

ET0采用FAO推荐的Penman-Monteith方法进行计算[17]:

式中:Rn是冬小麦表面的净辐射量(MJ/m2); γ是湿度计的常数(kPa/℃); T是平均气温(℃); U2是2 m高处的风速(m/s); es是空气的饱和水汽压(kPa); ea是空气的实际水汽压(kPa); Δ是气温和饱和水汽压关系曲线斜率(kPa/℃); Rs是地表短波辐射通量(MJ/m2); n是实际日照时间(h); N是理论日照时间(h); TMax和TMin分别是日最高气温和日最低气温(K); e°(Tmax)和e°(Tmin)分别是出现日最高气温和最低气温时的饱和水气压(kPa); RHmean是平均相对湿度(%).

Kc的计算采用FAO的分段单值平均法[18], 把冬小麦发育过程分为初始生长阶段(从播种直到覆盖率为10%, 该时期的作物系数Kcini)、迅速发育阶段(从覆盖率达10%直到作物充分覆盖, 作物系数由Kcini升至Kcmid)、中期阶段(从完全覆盖直到开始成熟期, 作物系数Kcmid)、成熟阶段(从叶片泛黄直到收获, 作物系数由Kcmid降至Kcend). FAO提出的冬小麦在特定标准下的Kcini, Kcmid和Kcend值分别为0.70, 1.16和0.40.四川省大部分区域的情况不能满足特定标准条件, 因而本研究使用了王明田等[19]订正后的作物系数值.

-

缺水量是指冬小麦各个生育期内需水量与降水量之差[20].缺水量为正代表降水量未能满足冬小麦的用水需求, 缺水量为负代表降水量可以满足冬小麦的用水需求.

水分盈亏指数(I)是指某时段的降水量和冬小麦需水量之差与冬小麦需水量的比值[21]:

式中:I如果为正值代表水分盈余, I如果为负值代表水分亏缺; P是降水量(mm); ETc是冬小麦需水量(mm).

-

倾向率表示气候因子的变化趋势, 以b的10倍来计算:

式中:Xi是某一气候因子; ti是时间; n是样本的数量; a是常数; b是一元回归系数.

1.1. 研究区域概况

1.2. 数据来源

1.3. 研究方法

1.3.1. 冬小麦生育期

1.3.2. 冬小麦需水量

1.3.3. 水分盈亏状况

1.3.4. 倾向率

-

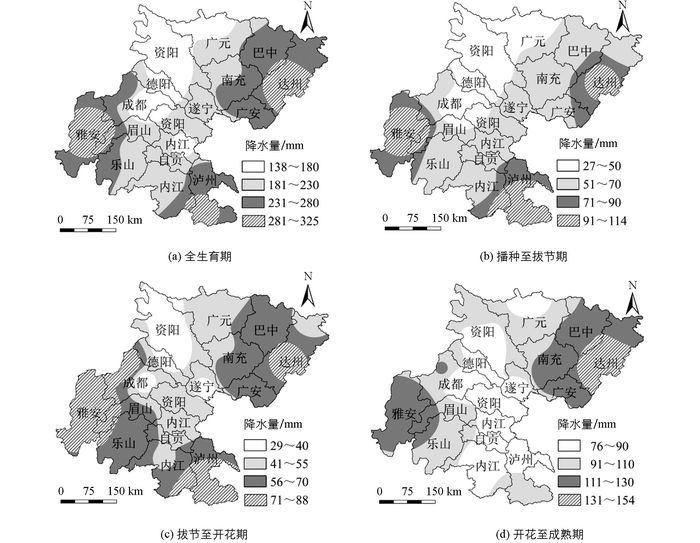

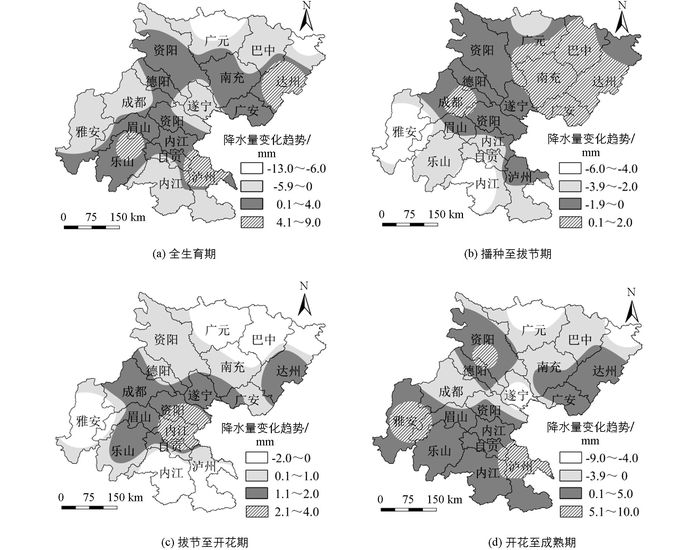

50年间四川盆地冬小麦整个生育期年均降水量在(138~325) mm, 平均约221 mm, 呈现西北低、其他地区高的分布特点(图 2a).冬小麦整个生育期年降水量每10年的变化率为(-13.0~9.0) mm, 平均约-0.5 mm; 盆地的东南、西南和北部地区整个生育阶段的降水呈下降趋势(图 3a), 区域内降水量减少的站点占全部站点的47.1%, 但是均未通过显著性检验.

50年间冬小麦播种至拔节期的年平均降水量在(27~114) mm, 平均约62.1 mm, 呈现西北低而其余地区较高的特征(图 2b); 拔节至开花期年平均降水量在(29~88) mm, 平均约57.8 mm, 呈现西北低, 东北、东南及西南较高的特征(图 2c); 开花至成熟期年平均降水量在(76~154) mm, 平均约101 mm, 呈现东北和南部高, 中部和东南低的特征(图 2d).由此可知, 开花至成熟期降水量最多, 拔节至开花期最少.

50年间冬小麦播种至拔节期降水量每10年的变化率在(-6.0~2.0) mm, 平均约-1.3 mm, 整体以减少趋势为主(图 3b), 减少站点占总站数的64.7%, 但均未通过显著性检验; 拔节至开花期冬小麦降水量每10年的变化率为(-2.0~4.0) mm, 平均约0.4 mm, 减少的地区主要出现在东北、西南和南部地区(图 3c), 降水量下降的站点占全部站点的35.3%, 但均未通过显著性检验; 开花至成熟期降水量每10年的变化率在(-9.0~10.0) mm, 平均约0.7 mm, 减少的站点在盆地北部和中部部分(图 3d), 约占全部站点的35.3%, 但通过α=0.05显著性检验的站点只有5.9%.由此可知, 1961-2010年来四川盆地冬小麦播种至拔节期的降水以下降趋势为主, 拔节至成熟期的降水以增加趋势为主(图 3数据是以每10年计).

-

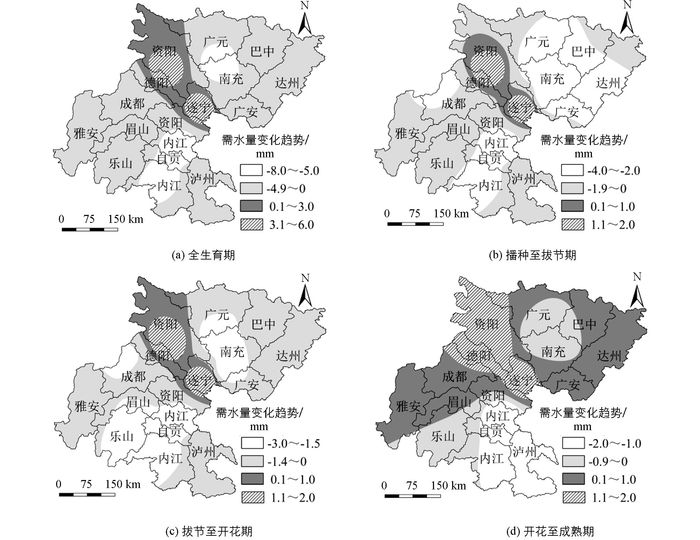

1961-2010年来四川盆地冬小麦整个生育期年均需水量是(294~455) mm, 平均约369 mm, 在盆地东北部、北部和西南地区较高, 而在中部地区偏低(图 4a). 50年间冬小麦整个生育期年均需水量每10年的变化率是(-8.0~6.0) mm, 平均约-2.4 mm, 整个生育阶段年需水量以减少趋势为主(中部、西北部分地区除外)(图 5a), 减少的站点占全部站点的82.4%, 通过α=0.05显著性检验的站点有29.4%.

50年间冬小麦播种至拔节期需水量是(113~202) mm, 平均约145 mm, 呈现北部高、南部低的分布(图 4b); 拔节至开花期的需水量是(94~174) mm, 平均约139 mm, 呈现西南向东北逐步递减而后又增加的趋势(图 4c); 开花至成熟期的需水量是(66~102) mm, 平均约84 mm, 呈现北部和南部较高、中部较低的分布(图 4d).由此可知, 播种至拔节期需水量最大, 开花至成熟期最小; 各个生育期内(播种至拔节期除外)均呈现北部和南部较高、中部较低的空间特征, 这和整个生育期的分布相似.

50年间冬小麦播种至拔节期需水量每10年的变化率是(-4.0~2.0) mm, 平均约-1.5 mm, 呈现下降趋势(图 5b), 减少的站点占全部站点的88.2%, 通过α=0.05显著性检验的站点有52.9%;拔节至开花期需水量每10年的变化率是(-3.0~2.0) mm, 平均约-1.0 mm, 呈现下降趋势(图 5c), 减少的站点占全部站点的82.4%, 但通过α=0.05显著性检验的站点只有5.9%;开花至成熟期需水量每10年的变化率是(-2.0~2.0) mm, 平均约为0.1 mm(图 5d), 减少的站点占全部站点的41.2%, 通过α=0.05显著性检验的站点有23.5%.综上所述, 50年间盆地内冬小麦需水量在播种至开花期以下降趋势为主, 而在开花至成熟期的变化有增有减(图 5数据是以每10年计).

-

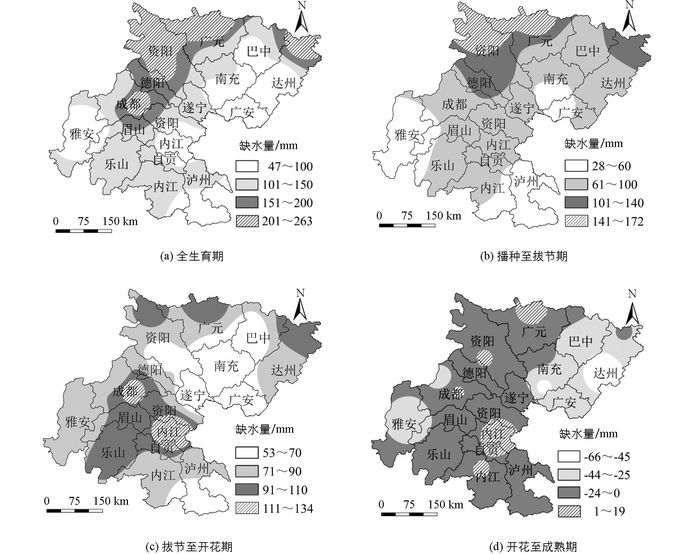

1961-2010年来四川盆地冬小麦整个生育期年均缺水量是(47~263) mm, 平均约147 mm, 在盆地北部和中部高、南部和东北部低(图 6a). 50年间冬小麦整个生育期缺水量每10年的变化率是(-13.0~11.0) mm, 平均约-2.1 mm, 以下降趋势为主(图 7a), 下降的站点占全部站点的58.8%, 但均未通过显著性检验.

50年间冬小麦播种至拔节期缺水量是(28~172) mm, 平均约83 mm, 呈现北高南低的分布(图 6b); 拔节至开花期的缺水量是(53~134) mm, 平均约82 mm, 呈现北低南高的分布(图 6c); 开花至成熟期的缺水量是(-66~19) mm, 平均约-17 mm, 盆地内的水分条件总体较好, 仅在内江等个别地区出现缺水情况(图 6d).播种至拔节期缺水量最大, 拔节至开花期次之, 而开花至成熟期的降水量能满足冬小麦需水要求.

50年间冬小麦播种至拔节期缺水量每10年的变化率是(-5.0~4.0) mm, 平均约-0.3 mm(图 7b), 呈现下降的站点占全部站点的58.8%, 但只有5.9%站点通过显著性检验; 拔节至开花期缺水量每10年的变化率是(-6.0~2.0) mm, 平均约-1.4 mm(图 7c), 盆地缺水量呈现下降趋势的站点占全部站点的58.8%, 但是所有站点都未通过显著性检验; 开花至成熟期缺水量每10年的变化率是(-12.0~9.0) mm, 平均约-0.6 mm(图 7d), 下降的站点占全部站点的58.8%, 但通过α=0.05显著性检验的站点只有11.8%.综上所述, 50年间盆地内冬小麦各生育阶段的缺水量均以下降趋势为主, 拔节至开花期的减少速率最快(图 7数据以每10年计).

-

本研究选择了5个代表站点, 进一步分析各研究区域内冬小麦不同生育期的水分满足程度, 即:盆南的叙永、盆西的都江堰、盆中的遂宁、盆周边的广元以及盆东的达州.可以看出, 整个生育阶段内, 缺水状况最严重的是广元, 其次是都江堰、遂宁和达州, 最轻的是叙永, 缺水量分别是264, 117, 114, 74, 70 mm, 水分盈亏指数是-0.61, -0.39, -0.30, -0.19和-0.19, 所有区域的冬小麦均缺水(表 2).

分析冬小麦各生育期的水分状况, 缺水最严重的阶段出现在拔节至开花期, 代表站点的缺水量分别是60, 74, 56, 98和74 mm, 水分盈亏指数是-0.41, -0.46, -0.60, -0.67和-0.50;播种至拔节期次之, 代表站点缺水量分别是28, 76, 72, 155和66 mm, 水分盈亏指数是-0.20, -0.55, -0.57, -0.82和-0.40;而开花至成熟期降水量基本能满足冬小麦生长需求(表 2).

2.1. 各生育阶段降水量的时空分布特征

2.2. 各生育阶段需水量的时空分布特征

2.3. 各生育阶段缺水量的时空分布特征

2.4. 代表站点冬小麦各生育阶段的水分状况

-

1) 1961-2010年, 四川盆地冬小麦各生育阶段(开花至成熟期除外)降水量呈现西北低、其他地区高的特点. 50年间冬小麦整个生育期年降水量有增有减, 每10年变化率为(-13.0~9.0) mm; 降水量在播种至拔节期以下降趋势为主, 但在拔节至成熟期以增加趋势为主.

2) 50年间冬小麦各生育阶段(播种至拔节期除外)需水量呈现北部和南部较高、中部较低的特点. 50年间整个生育期年需水量呈现下降趋势, 每10年变化率为(-8.0~6.0) mm; 需水量在播种至开花期以下降趋势为主, 但在开花至成熟期以升高趋势为主.

3) 50年间冬小麦整个生育期缺水量在盆地北部、中部地区较高, 而在西南、东北部较低; 播种至拔节期呈现北高南低的特点, 拔节至开花期呈现北低南高的特点, 但开花至成熟期仅在内江等个别地区出现缺水情况. 50年间冬小麦整个生育期缺水量呈现下降趋势, 每10年变化率为(-13.0~11.0) mm; 缺水量在各生育期均以下降趋势为主.

4) 四川盆地各区域内的冬小麦整个生育期的水分均不能满足生长需要, 缺水状况最严重的是广元(盆周边), 最轻的是叙永(盆南).冬小麦在拔节至开花期的缺水状况最严重, 播种至拔节期次之, 开花至成熟期的水分基本能满足需求.

5) 本研究提出, 区域内冬小麦播种至开花期处于缺水状况, 而开花至成熟期的降水基本能满足冬小麦生长的需求.前人的研究得出, 小麦拔节期、抽穗开花期为水分敏感期[22-23], 因而, 如果该时期小麦的水分需求能得到满足, 将有利于小麦的稳产和增产.其次, 本研究还提出盆周边冬小麦的缺水最严重, 因此, 这一区域应该加强农田基础设施建设, 统筹水资源的管理, 提高水利设施的调节与保证功能, 以减少干旱灾害带来的损失.同时, 改善农田配套工程设施, 减少地表径流, 提高保水、保土和保肥能力, 是麦区需要解决的问题.

6) 本文是在假设冬小麦品种不变, 生育期采用了多年平均生育期数据得出的结论.然而, 气温升高会缩短冬小麦的生育期, 影响产量形成.另外, 气温升高也会提高病虫害的发生率, 使产量下降.但是, 生产过程中, 为了提高气候资源利用效率, 可以采用调整播期、引进抗病虫害的小麦品种以及调节品种熟性等措施[24].

下载:

下载: