-

清真寺是伊斯兰教的活动场所,它作为伊斯兰文化有形的载体,与伊斯兰教文化的传播及其发展、穆斯林的分布是分不开的;研究青海省清真寺的时空分布情况,有助于我们认识和了解历史时期伊斯兰教文化在青海省社会的变迁.国内外学界对清真寺的研究成果颇丰,从研究内容看,主要集中于清真寺的社会功能[1]、清真寺建筑特点[2-3]、清真寺与穆斯林移民关系[4]、清真寺文化的影响[5-6]、清真寺的空间分布特征[7]、清真寺的经济[8]等方面.总体而言,国内外学者多从历史学、宗教学、考古学、社会学、建筑学等角度对清真寺进行研究,而从宗教地理学的角度对清真寺的研究较少.

宗教地理学是文化地理学的重要研究内容之一[9],其主要研究内容有宗教地域分异特征[10]、宗教的分布与扩散[11]、宗教文化景观[12]、宗教文化区[13]等.青海省伊斯兰教文化氛围浓厚,清真寺数量丰富,其作为一种特殊的伊斯兰教文化景观,其研究具有较高的学术价值.宗教景观是宗教文化最为明显的阐释,向来被学界所重视.学者对宗教文化景观在研究内容方面,主要集中在宗教景观的建筑特征[14]、宗教景观与旅游[15-16]、宗教景观的空间分布[17]、宗教景观产生的原因[18]等.在研究对象方面,佛教[19-20]、基督教[21-22]的宗教景观研究成果较多,而伊斯兰教清真寺的宗教景观研究较少.在研究方法上,近年来学界将GIS等空间分析技术与宗教文化景观研究相结合的成果日益增多,如钟业喜等[23]以中国宗教场所为研究对象分析了中国主要宗教的分布规律及发展趋势;樊昊等[24]利用GIS空间分析方法对中国的石窟旅游资源空间分布特征及影响因素进行了分析;Bartkowski等[25]利用GIS对教堂焚毁案件的空间进行了分析研究.目前学界对青海省清真寺多采用描述性方法进行研究[26-27],缺少地理学的空间分析方法的研究,尤其对青海整个历史时期的伊斯兰教清真寺传播发展过程中的时空演变规律缺乏系统、全面的研究.

清真寺既是穆斯林进行宗教活动的中心,又是举办宗教教育、培养宗教职业者的经堂,其空间分布能反映伊斯兰教传播、发展的状况,是伊斯兰教文化景观的重要组成部分.鉴于此,本文以青海省清真寺为研究对象,从宗教地理学的角度,利用空间分析方法探讨其时空演变规律,以期为其保护和开发提供借鉴依据.

全文HTML

-

青海是陆上丝绸之路和唐蕃古道两条大动脉的交汇处,伊斯兰教自唐宋时期传播到青海,至迟在元代有进行宗教活动的正式场所——清真寺.由此本文研究的起始时间从元代开始,以元至新中国成立以来(2012年为数据截止时间)作为青海省清真寺时空演变研究的时间段,探讨不同时期伊斯兰教在青海传播发展的进程与规律.

青海省清真寺数据主要来源于《青海省清真寺概览》[28],其详尽记载了青海省2012年以前的1 328座清真寺的寺址、名称、始建时间、教派、占地面积、建筑规模等信息,该数据精度较高,故以此为数据基础.数据修正资料主要有:1)明清和民国时期,河湟流域各州县的地方志资料,如《西宁卫志》、《西宁志》、《青海地志略》等.这类资料对清真寺的记载较疏略,有的甚至仅有寺名,对其创建年代、具体地址等无记载,缺陷大. 2) 《青海省志·宗教志》[29]中的《青海省1995年伊斯兰教寺院统计表》,缺陷是仅有清真寺的始建时间与地址,其中建寺时间有3种记载方式:①精确的记载年份,如"1939年";②以建清真寺时的皇帝年号,如"清康熙";③有较笼统的仅记录朝代,如"清朝".对于②和③直接以《青海省清真寺概览》记录的年份为准. 3) 《青海伊斯兰教》[27]中记录的青海省各县部分较为出名的清真寺,包括清真寺的历史和建筑风格.本文根据所记录的清真寺寺址信息,通过GPS定位仪和Google Earth获取其空间属性数据,以ArcGIS 10.2为技术平台建立青海省清真寺的空间数据库,同时利用OpenGeoDa软件对其进行探索性空间数据分析.

-

核密度估计法(Kernel Density Estimation)是通过研究区域中的点密度空间变化来研究点的分布特征[30],其计算公式如下:

式中,n为样本数,d为维数,x-xi表示估计点到样本点xi处的距离.

-

清真寺分布重心是指某一时间段上清真寺分布在某一地区的几何重心,它能直观地表现清真寺空间分布的区域差异,其移动的轨迹可反映出一定历史时期内伊斯兰教清真寺的分布时空演变特征,其计算公式如下[31]:

式中,n表示样本数,X,Y分别是不同时期清真寺分布重心坐标的经度和纬度,Xi,Yi为第i座清真寺的经度和纬度,Wi为研究阶段内的清真寺的数量.

-

利用统计学方法对清真寺的空间自相关性程度进行计算,揭示其在地理空间中集聚或离散程度,分析其空间分布特征[32-33].

1) 全局空间自相关

全局空间自相关用于探究研究对象在研究区域的总体分布特征,判断其与相邻空间是否有关联,其计算公式如下:

式中I为Moran's I指数,n为样本数量,Yi和Yj为空间单元i和j的样本数量,Wij为空间权重,S2为样本数的方差,Y为样本数的平均值. I的取值在[-1, 1]之间,在给定显著性水平下,当I大于0时,表示清真寺分布空间正相关;I值与1越接近,则表明清真寺分布密度相似区集聚,即清真寺分布密集区与密集区或稀疏区与稀疏区相邻.反之,当I小于0时,则表示清真寺分布空间负相关;若I值越趋近于-1,则表明清真寺分布密集区与稀疏区相邻.

Moran's I统计结果采用Z检验:

式中,E(I)为数学期望,Var(I)为理论方差[34].当空间相关关系存在时,Z大于0则为空间正相关,小于0为空间负相关.

2) 局部空间自相关

Moran's I是对空间自相关的全局评价,存在忽略局部区域的空间关联模式的问题.而局部空间自相关可以解释某一单元与邻近单元的相关性,利用可视化的手段识别出局部空间的高值集聚和低值集聚特征.由此,用局部空间自相关(Local Indicators of Spatial Association,LISA)集聚图进行检验,其计算公式如下:

式中,Ii为局部空间自相关指数,Xi和Xj分别为空间单元i和j的样本数量,X为Xi的平均值.

1.1. 数据来源

1.2. 研究方法

1.2.1. 核密度估计

1.2.2. 重心分析

1.2.3. 空间自相关分析

-

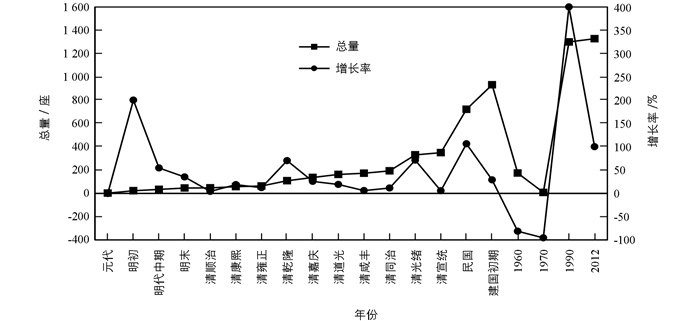

清真寺是伊斯兰教在一个地区存在的最主要的外在标志,哪里有穆斯林聚居,那里就有清真寺.根据青海省清真寺的基本统计情况,得到青海省不同时期新增清真寺的数量和增长率(图 1).由图 1可知,从元代的2座清真寺增长至1995年的1 320余座,年平均增长2座清真寺,700余年间清真寺的数量呈波动上升趋势.根据不同时期清真寺数量及增长率变化,可将其发展分为以下几个阶段:

1) 元明时期(1271-1644年)为缓慢增长阶段,伊斯兰教在青海传播发展初期,清真寺数量较少,有46座,增长率呈现倒"V"型的不规则变动.元代蒙古西征,从中亚信仰伊斯兰教的各国带回大批军队和青壮年组成的"西域亲军",他们随蒙古军进入河湟地区(青海省西宁市周边)驻守或从事屯聚牧养,此时回民在青海已有相当人数;明代推行"移民实边"政策,大量内地穆斯林移居青海,使青海穆斯林人口大大增加.由此,元末明初清真寺增长率较大,至明初清真寺增长率值达到小高峰值.

2) 清代(1645-1911年)为波动增长阶段,新增清真寺304座,增长速度较快,但清真寺的兴建并不是均匀的创建.清初,伊斯兰教门宦制度形成.清康熙年间,以"逊尼派"为主的伊斯兰教各派别在青海东部广泛传播,清真寺增长率达到较小峰值,然后下降,其原因是发生"苏四十三起义",起义失败导致撒拉族、回族人口锐减,极大地削弱了伊斯兰教在青海的发展.清同治年间,西北连年旱灾再次回民起义,新建清真寺的数量很少.清光绪年间甘肃、陕西等地的回民为避难、逃荒移居青海,青海回民的人数增多,清真寺数量增长快.

3) 民国(1912-1949年)为稳定增长阶段,与波动增长阶段相比,该阶段新建青海省清真寺数量有了明显的增多.民国年间,青海外来移民增多,人口迅速增加,穆斯林人口有所恢复,过上了正常的宗教生活;1949年中华人民共和国成立后,在党的宗教信仰自由政策指引下,穆斯林的宗教生活、风俗习惯受到了保护和尊重.

4) 新中国成立以来(1950-2012年)为跌宕发展阶段,清真寺增长率和总量有显著下降,期中较为明显的突变点在1970年.这是由于1958年伊斯兰教"宗教改革",清真寺的数量急剧下降,"文革时期"大部分清真寺被毁.增长率有显著上升的突变点在1990年,其原因是1978年党的十一届三中全会后,党和政府重申了宗教信仰自由政策,恢复和开放了清真寺,数量大大增长.

-

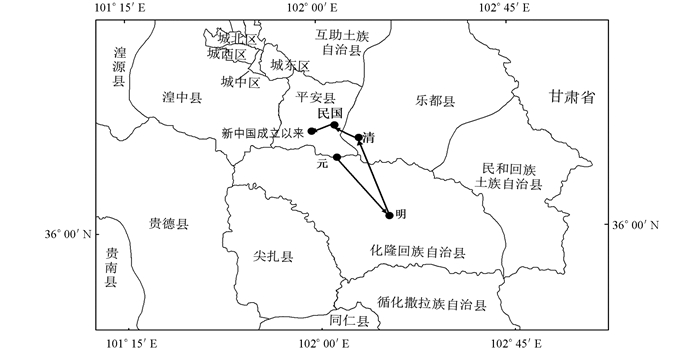

本文将不同时期的清真寺分布重心依次连接,得到清真寺重心变动轨迹图(图 2和表 1),来反映青海省伊斯兰教清真寺文化的时空演变过程.总体看来,青海省清真寺的重心保持在青海省几何中心(99°29'06"E,35°44'50"N)偏东的方向,介于地理坐标(101.98°E~102.27°E,36.05°N~36.37°N)之间,移动幅度较小;说明青海省清真寺分布一直处于"东多西少"的不平衡状态.元-明时期清真寺的分布重心始终在化隆回族自治县境内移动,经度移动了11.4',纬度移动12',向东南方向移动幅度大,元末明初有大批回族、撒拉族迁入化隆地区.明-清时期清真寺的空间格局发生了较大转变,从明代分布在化隆回族自治县至清代乐都县,经度移动了6.6',纬度移动16.2',向西北方向移动了31.893 km,幅度大.清末,受战争的影响,大量陕甘地区的回民人口迁入乐都县等地.清-民国时期,重心从乐都县往西北方向缓慢偏移至平安县.新中国成立以来,重心一直在乐都县向西缓慢偏移.

-

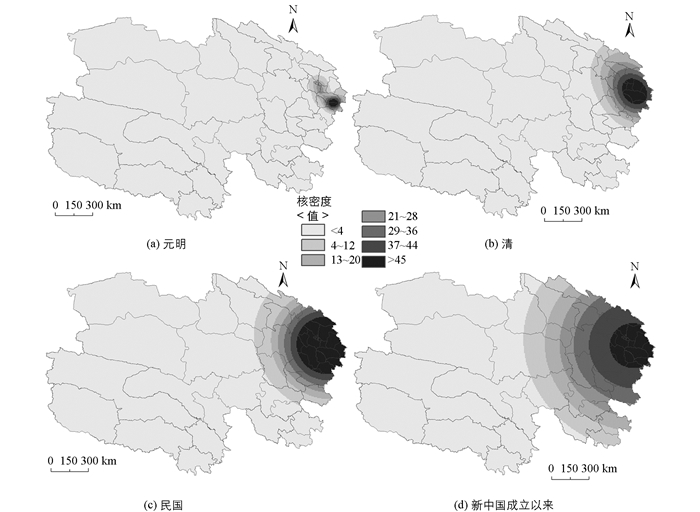

青海伊斯兰教的传播处于萌芽期.元代,有大批中亚穆斯林进入青海河湟地区屯牧、驻防,他们集资修建清真寺以满足开展宗教活动需要;明代,伊斯兰教由"外来宗教"转化为"本土宗教";与此同时,回族、撒拉族、保安族等穆斯林各族共同体的正式形成,他们在青海各地兴建清真寺,有利于伊斯兰教的发展.从图 3a来看,在元明时期的清真寺数量较少,元代新建的清真寺有2座,明代新建的清真寺有44座;在青海省东部形成一个小范围的"单核集聚"密集区,分布地域范围小,主要分布在7个县内;其中,循化撒拉族自治县拥有的清真寺最多,共21座,占元明时期清真寺总数的48%.其在循化呈显著性"集聚"特征的原因是循化地区撒拉族的形成,而撒拉族的先民是元代"蒙古西征"后从中亚迁来的撒鲁尔人,他们信仰伊斯兰教,在循化定居后修建清真寺以保证信仰的坚守与传承.

-

由于清真寺有较强的承继性,因此元明时期新建的清真寺大都在清代有着较好的保存,且随清代青海省穆斯林人口的增加,使得伊斯兰教清真寺在遗存的基础上进行新建.清代青海省清真寺共有350座,其空间分布见图 3b.和元明时期相比,青海东部的密集区范围扩大且呈"辐射型"分布,有清真寺分布的县市从元明的7个增加到清代的14个.清代青海清真寺在空间上的分布特征和3个因素有关:一是康熙年间西北至中亚的陆上交通便利,为西北乃至中亚和阿拉伯一带穆斯林的相互往来提供了良好条件;二是青海教派、门宦的产生,各派为自身的传播发展纷纷建立清真寺;三是清陕甘回民起义失败后,伊斯兰教经堂教育的中心由陕西转到河湟地区,而河湟位于青海东部,是青海人口、政治、经济、文化的中心地区,国内大批回民教徒慕名而来,使青海东部回民人口增多,由此清真寺的数量也增多.

从清真寺分布的密集程度来看,在青海东部化隆回族自治县有94座、民和回族土族自治县67座、循化撒拉族自治县58座、大通回族土族自治县52座,4个县共有清真寺271座,占到清代青海省清真寺的77%.清代兴建的清真寺在数量上有了较大的增加,这也是青海省伊斯兰教发展与传播的结果.而循化地区清真寺的增长速度慢于其他地区,其原因是在清朝中后期,清同治年间和光绪年间循化撒拉族展开了规模宏大的反清起义,起义失败后,人口锐减,清政府对循化撒拉族的压迫更为严重.

-

民国时期青海清真寺以青海东部为中心的"辐射型"密集区继续扩大,清真寺分布范围达到24个县,在青海东部化隆回族自治县有162座、民和回族土族自治县181座、循化撒拉族自治县65座、大通回族土族自治县95座,4个县共有清真寺503座,占到民国时期青海省清真寺的70%.民国时期,马步芳家族在青海占据统治地位,其家族崇信伊斯兰教中的新教——伊赫瓦尼派,并成立"宁海回教促进会",在回民人口稠密的东部地区建立清真寺,利于伊斯兰教传播;同时东部地区也是自然条件较好、经济条件较优越的地区,有着充足的经济支持,利于清真寺的创建,使得伊斯兰教伊赫瓦尼派在青海发展传播.

-

从全部的青海省清真寺空间分布状况来看,清真寺的地域分布范围在逐步扩大,而"辐射型"这种空间分布在清代已经基本定型.截止2012年,青海省有清真寺分布的县域达到了31个县,说明了青海伊斯兰教传播的广泛性.但清真寺在青海的空间分布上仍然是处于不平衡的状态,在青海东部民和回族土族自治县360座、化隆回族自治县有333座、大通回族土族自治县117座、循化撒拉族自治县106座,4个县共有清真寺916座,占到全部清真寺数量的69%.

-

在县级尺度上,分别计算各行政单元内清真寺的数量,通过空间自相关分析进一步探讨其空间集聚特征与差异规律.由于青海省县(市)级行政单元面积差别大,若采用距离权重矩阵则会出现"孤岛"或邻居数量较多的情况.由此,本文利用OpenGeoDa软件建立邻接性权重文件,通过全局、局部空间自相关分析探讨清真寺密度空间分布的集聚与分异情况.

-

全局Moran's I指数反映了人口分布在整个区域空间的总体特征,Z检验值反映了Moran's I指数的显著检验水平.在4期的数据中,全局Moran's I值与Z检验值均为正,且p为0.001,即在99.99%置信度下,青海省清真寺的分布存在着正向的空间自相关性,空间集聚特征明显(表 2).从整体上看,全局Moran's I呈先上升后下降的趋势,聚集程度呈波动变化.元明-清时期,全局Moran's I值与Z检验值增大,清真寺的空间集聚程度在不断增强;清—民国时期,受1860年的"河湟回族起义"、频发旱灾及战乱等因素影响,青海东部回民人口在一定程度上的分散,故全局Moran's I值与Z检验值在一定程度上减小,但清真寺的空间集聚变化不大.民国至今,伊斯兰教传播速度越来越快,在青海的传播范围越来越广,而全局Moran's I值与Z检验值仍不断下降,说明清真寺的空间集聚程度减弱,清真寺分布趋于分散.

-

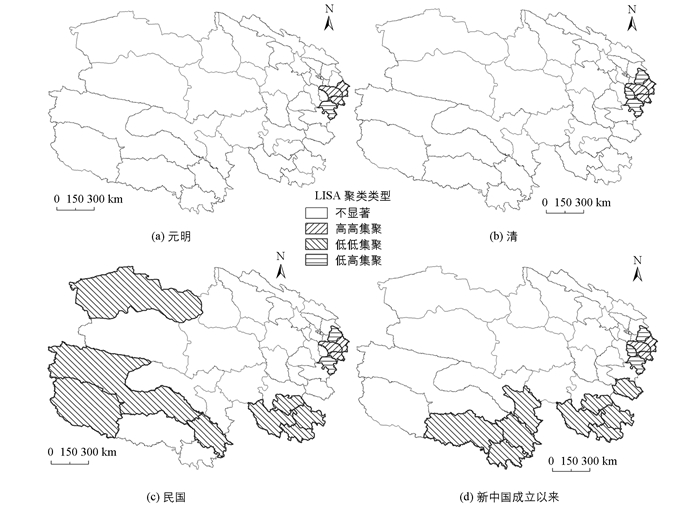

LISA图是衡量空间单元与周围单元的属性相似或相异程度及显著性的指标[35],其表达了4种不同的空间自相关关系:高-高(High-High)表示空间差异小,研究区及其周围地区的清真寺分布均密集;低-低(Low-Low)表示空间差异小,研究区及其周围地区的清真寺分布均稀疏;低-高(Low-High)表示空间差异大,研究区清真寺密度较低而周围地区的密度较高;高-低(High-Low)表示空间差异大,研究区清真寺密度较高而周围地区清真寺密度较低.本文计算元明、清、民国、新中国成立以来各个阶段的青海省清真寺密度分布Local Moran's I值,在通过Z检验值的基础上(p=0.001)绘制了LISA聚集图(图 4).

不同时期的高-高集聚类型的县(市)都分布在青海省东部的化隆回族自治县、循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县3个县内,均为人口分布密度高、经济发展水平相对较高的地区,吸引大量了信仰人口,其周围地区清真寺也随之增长,造成这些地区呈现清真寺高度密集.

由图 4a,4b可知,元明、清时期清真寺空间分布没有低-低集聚类型,其原因是这两个时间段内清真寺在青海东部集中分布,分布范围较小.由图 4c,4d可知,民国时期的清真寺空间分布低-低集聚类型的县(市)有8个,主要分布在西北地区的海西蒙古族藏族自治州和呈两大"片状"分布的西南地区:一是格尔木市、治多县、玉树县;二是甘德县、达日县、班玛县、久治县.而新中国成立以来的清真寺空间分布低-低集聚类型的县(市)有9个,均分布在青海的西南地区,呈三大"片状"分布:一是玉树县、称多县、囊谦县、杂多县;二是甘德县、达日县、班玛县、久治县,与民国时期的"片状"一样;三是河南蒙古族自治县.清真寺低-低集聚类型有向东移动的趋势.西南和西北为不稳定的清真寺低-低集聚类型区域,其原因是由于社会经济发展水平较低、自然环境恶劣,人口稀少,呈现出明显的清真寺低密度集聚.

无高-低集聚类型;低-高集聚类型的县主要有尖扎县、同仁县、乐都县,且均分布在高-高集聚类型的周围,数量较少,空间异质性较为明显,这一现象与当地自然地理条件和社会经济条件等因素有着密切关系.因此,青海省清真寺分布的热点地区(HH)和冷点地区(LL)均呈现出空间上的集聚分布,尤其冷点地区(LL)几乎连成一片,而低-高集聚类型只少量分布在热点地区周围,清真寺分布表现出明显的空间自相关性.

2.1. 清真寺数量及增长率变化

2.2. 清真寺空间分布演化

2.3. 清真寺密度分布特征

2.3.1. 宋元及以前空间分布特征

2.3.2. 清时期的空间分布特征

2.3.3. 民国时期的空间分布特征

2.3.4. 新中国成立以来的空间分布特征

2.4. 清真寺分布的空间分析

2.4.1. 全局自相关分析

2.4.2. 局部自相关分析

-

基于元代至新中国成立以来的青海省伊斯兰教清真寺数据分析了其空间分布变化的时空特征和变化趋势,得到以下结论:

1) 青海省清真寺数量总体呈现波动上升趋势,按清真寺增长曲线特征可分为缓慢增长阶段、波动增长阶段、稳定增长阶段、跌宕发展阶段.

2) 清真寺分布一直处于不平衡状态,呈"东多西少"的态势;且在空间上形成青海省东部包括民和回族土族自治县、化隆回族自治县、大通回族土族自治县、循化撒拉族自治县的密集区.

3) 由于社会历史因素、自然环境因素和社会经济条件的影响,青海省清真寺分布在不同历史时期的变化趋势不尽相同,但清真寺重心移动幅度较小且均在青海省几何中心的偏东方向,总体分别呈现"东南-西北-西南"方向移动趋势.

4) 清真寺全局分布保持高度空间聚集,聚集程度呈现"上升-下降"波动变化的趋势.县域清真寺空间形成了高、低密度集聚带,青海东部形成稳定的清真寺高密度聚集区,该地区地形平坦、气候温和、交通便利、经济发达;西南、西北地区形成不稳定的清真寺低密度聚集区,这些地区由于地形、气候等较为恶劣、人口较少,呈"片状"分布;且随着时间的推移,清真寺低密度聚集区有向东移动的趋势.而低-高集聚类型只少量分布在热点地区的周围,但无清真寺的高-低集聚类型.

清真寺作为伊斯兰教活动场所,其时空格局受回民人口的影响.青海省清真寺的时空格局变化受多种因素影响,包括自然环境、战争、灾害及移民政策等.由于历史资料的匮乏,很难从历史人口数据、自然灾害等视角对伊斯兰教清真寺演变的驱动力进行系统研究.因此,影响其分布格局的因素将成为本研究进一步深化的方向.

下载:

下载: