-

西南低涡指的是青藏高原特殊地形与大气环流相互作用下,形成于我国西南地区700 hPa(或850 hPa)上的具有气旋环流的中尺度闭合低压系统,其水平尺度约300~500 km,生命史一般低于36 h.西南低涡是夏半年造成我国西南地区暴雨天气的最主要影响天气系统,它的发展往往造成四川盆地的强降雨,其东移也往往会引发下游地区大范围的暴雨、雷暴等灾害性天气[1-3].因此,有学者认为在我国针对造成暴雨天气影响而言,西南低涡是仅次于台风及残余低压重要性位居第二的暴雨系统[4].

重庆因受大气环流、地理环境和特殊地形条件等因素影响而降水丰富,不少学者分析了重庆降水特征[5-10].暴雨是重庆最主要的气象灾害之一[11],统计表明,重庆地区发生的区域性暴雨中与西南低涡有关的占86.8%[12].翟丹华等[13]研究指出引发重庆中西部地区的西南低涡暴雨主要是在高空急流、高空槽、西太副高和西南低涡天气系统相互作用下造成.卢萍等[14]研究表明造成重庆地区暴雨的西南低涡按路径可以分为偏东路径型、东北路径型和停滞少动型3种类型.

2011年6月16日至17日,受一次东移西南低涡过程影响,重庆境内出现当年入汛以来范围最广、强度最大、受灾最重的一次大范围暴雨天气过程.本文采用NCEP/NCAR(美国国家环境预报中心/国家大气研究中心)空间分辨率为0.5°×0.5°,时间分辨率为6 h的GFS(全球预报系统)再分析资料,利用涡度收支方程和涡动动能收支方程对此次西南低涡引发大暴雨过程进行细致动力诊断分析,这对加深引发重庆暴雨西南低涡结构特征的认识,提高对西南低涡的预报能力以及防灾减灾都有重要意义.

全文HTML

-

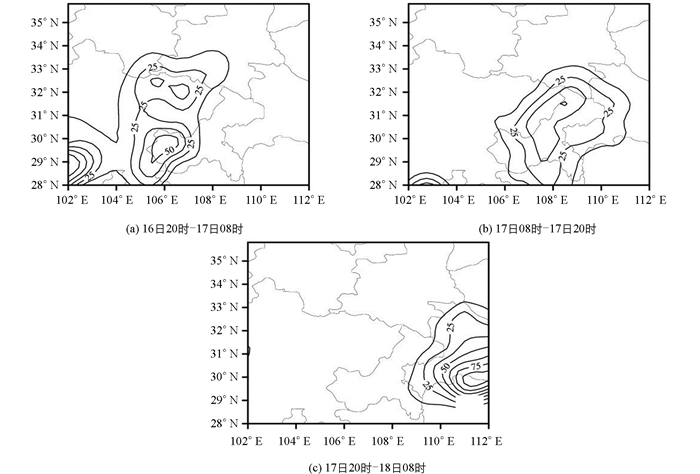

2011年6月16日20时-18日08时期间逐12 h的累积降水量演变表明(图 1),前12 h降水在四川盆地东部出现一条南北强降水带,强降水有两个中心,主中心位于重庆西部,最大的12 h降雨量超过100 mm,次中心位于四川东北部. 6月17日08时-17日20时强降水带东移至重庆东部地区,中心位于重庆东北部,12 h降水量达到50 mm. 6月17日20时-18日08时,强降水带东移至湖北西部,中心12 h降雨量达到100 mm.

选取暴雨中心的荣昌国家气象站逐小时的降水演变表明(图 2),荣昌站的降水从16日21时开始,降水来势强,22时的1 h雨强达25.1 mm,之后降水有所减弱,17日04时再度加强,1 h降水量达到29.5 mm,并维持到06时降水达最强,1 h降水量达39 mm,04时至06时的3 h降雨量达88.7 mm,降水强度大,导致当地房屋倒塌,受灾严重.荣昌站24 h降水量达142.2 mm,达大暴雨标准.

综上所述,本次大暴雨过程来势急,具有移动范围广,时间集中的特点,这种强降水受西南低涡活动的密切影响.

-

西南低涡由于受地形的影响很显著,因而气压场会受到较大的影响,所以主要依据流场和相对涡度来作为判定西南低涡的依据.

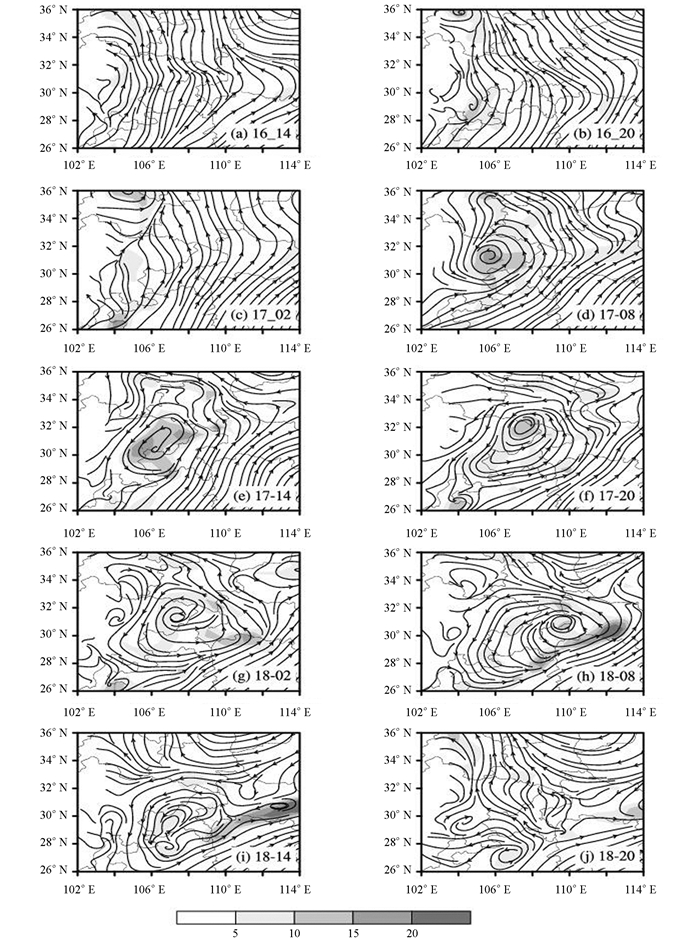

700 hPa上流场和相对涡度的演变表明(图 3),6月16日14时(图 3a)和20时(图 3b),四川盆地为偏南气流,并没有明显的气旋式环流. 17日02时(图 3c),四川中部开始出现明显的辐合线,但环流仍没有形成闭合. 17日日08时(图 3d),在四川盆地东部流场出现明显的气旋式闭合环流,在气旋环流中心对应有15×10-5/s的相对涡度中心,形成完整的西南低涡,低涡中心位于(105.5°E,31°N)附近. 17日14时(图 3e),西南低涡加强并有所东移,低涡中心位于(106.5°E,31°N)附近,中心最大相对涡度达到20×10-5/s,闭合环流范围也扩大,四川东北部和重庆大部分地区都在西南低涡闭合环流控制下. 17日20时(图 3f),西南低涡向东北方向移动到四川东北部(107.5°E,32°N),但低涡中心相对涡度明显减弱为10×10-5/s. 18日02时(图 3g),西南低涡有所南移,中心位于四川东北部(107.5°E,31°N)附近,强度继续减弱,中心相对涡度为5×10-5/s,但低涡东南侧的湖北与湖南交界地区生成15×10-5/s涡度中心,这与该地区强降水对应. 18日08时(图 3h),低涡继续向东南移动,中心位于重庆东北部(109.5°E,30.5°N)附近,低涡东南侧涡度中心继续加强为20×10-5/s,这与湖北强降水位置比较一致,低涡环流向切边线环流演变. 18日14时(图 3i),西南低涡环流明显减弱,湖北东侧已演变为切变线环流. 18日20时(图 3j),西南低涡环流消失.

1.1. 降水情况分析

1.2. 西南低涡的演变特征

-

涡度收支常用于分析低涡、气旋等系统的发展发展机制研究[15-16],涡度收支方程为

式中:ζ为相对涡度;u为纬向水平风速;v为经向水平风速;ω为垂直运动速度;f为科里奥利参数.

上式中等号左边项为相对涡度的局地变化项;等号右边第一项为绝对涡度的平流项,它是由于绝对涡度的水平分布不均匀所引起的.第二项为相对涡度的对流项,它代表非均匀涡度场中,由于垂直运动引起的相对涡度的重新分布所造成的涡度局地变化.第三项为散度项,它表示水平辐合(辐散)所引起垂直涡度的增加(减小).第四项为扭转项,它表明当有水平涡度存在时,由于垂直运动的水平分布不均匀而引起涡度垂直分量的变化.第五项是摩擦耗散项,作为涡度收支方程的余项计算.

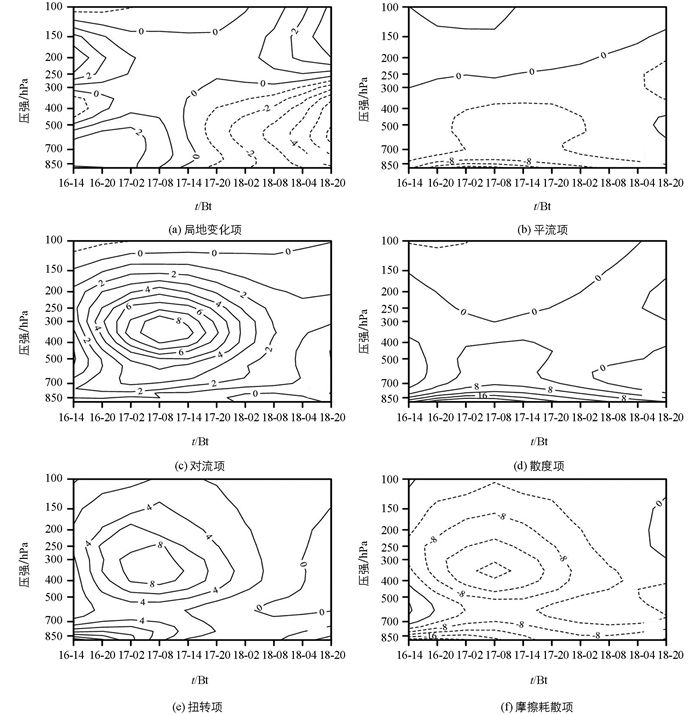

图 4为西南低涡影响区域(104-110°E,28-34°N,下同)平均涡度收支各项的高度-时间剖面图,相对涡度局地变化项(图 4a)的演变表明,西南低涡活动的对流层低层600 hPa以下以17日14时为零度线,17日14时之前平均涡度局地变化为正值,表明相对涡度处于增强时段,这期间西南低涡逐渐生成,加强,并且相对涡度增长随时间由低层向高层倾斜,表明此次西南低涡是由低层向上发展. 17日14时之后600 hPa以下层次为负值,表明相对涡度逐渐减弱,西南低涡进入衰弱消亡期,17日14时是西南低涡相对涡度增长到最强盛的时刻.

平流项(图 4b)的演变表明,在对流层低层700 hPa以下为负值,且越往低层负平流值越大,16日20时至17日14时850 hPa平流项维持在-12×10-10/s2,表明水平涡度平流使对流层低层正涡度减弱,是西南低涡涡度消耗的主要项,不利于西南低涡的生成发展.

对流项(图 4c)各个时段从对流层高层到低层基本维持正值,中心17日08时的350 hPa,表明对流项将低层涡度向上输送,是对流层高层系统涡度的主要来源.同时对流项在700 hPa以下维持在2×10-10/s2量级,表明对流项对西南低涡的生成发展也有一定贡献.

散度项(图 4d)的配置与平流项基本相反,在对流层低层700 hPa以下为正值,均在8×10-10/s2以上,使正涡度增加,且由高层往低层递增,16日20时至17日14时850 hPa散度项达20×10-10/s2,表明低层辐合对低层西南低涡的发展和维持起主导作用.

扭转项(图 4e)均为正值,尤其是16日14时至17日08时在对流层低层700 hPa以下超过4×10-10/s2,且在西南低涡形成阶段数值较大,表明扭转项对西南低涡的形成有重要贡献.

摩擦耗散项(图 4f)在对流层低层700 hPa以下对西南低涡涡度的耗散非常明显,不利于西南低涡的发展.

总体而言,散度项的配置与平流项基本相反,散度项对低层西南低涡的发展和维持起主导作用,扭转项对西南低涡的形成也有重要贡献,平流项和摩擦耗散项是西南低涡涡度消耗的主要项,不利于西南低涡的生成发展.

-

Kung等[17]提出一个讨论有限区域风暴的涡动动能收支方程,国内有学者利用该方程研究台风的涡动动能收支[18],将西南低涡环流当做大尺度环流背景下的扰动,取西南低涡影响区域进行区域平均,下面利用区域平均涡动动能方程对西南低涡发生发展过程的动能收支进行诊断分析.

区域平均涡动动能收支方程如下:

式中:“[ ]”代表区域平均,带“*”号的量代表对此区域平均的偏差或扰动,涡动动能ke=(u*2+v*2)/2.等号左边项为涡动动能的局地变化项;等号右边第一项为涡动动能的水平通量散度项.第二项为垂直通量散度项.第三项为区域平均动能与涡动动能之间的转换项.第四项为动能制造项,代表非地转运动引起的绝热动能制造.第五项为摩擦耗散项,它包括大气内部和地表的摩擦耗散以及网格尺度和次网格尺度之间的动能交换,这里作为涡动动能收支方程的余项计算.

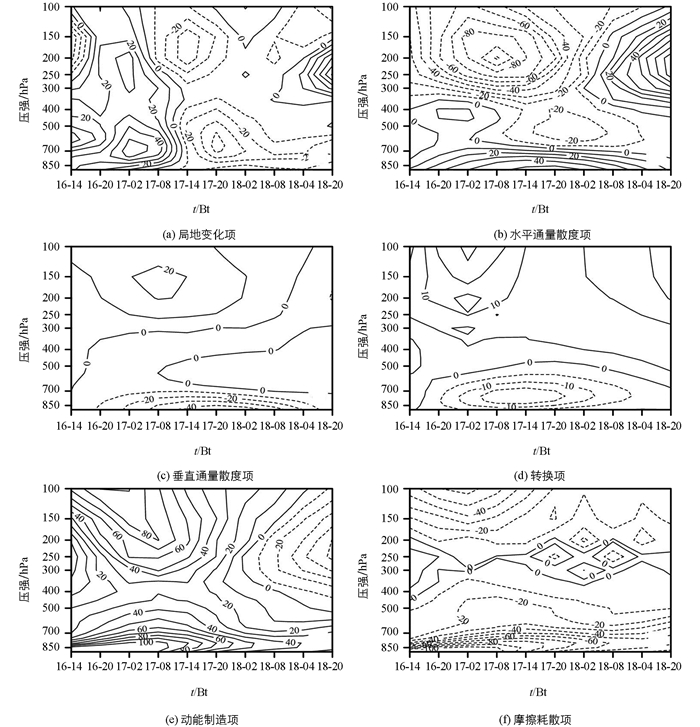

图 5为涡动动能方程各项的时间演变.涡动动能的局地变化项(图 5a)的变化表明,西南低涡活动的对流层低层600 hPa以下同样以17日14时之前为正值,是涡动动能的增长时段,700 hPa涡动动能在17日02时增长最快,达50×10-5 W/(kg·m2),这对应700 hPa西南低涡的生成. 17日14时之后600 hPa以下层次为负值,表明西南低涡的涡动动能逐渐减弱,西南低涡进入衰弱消亡期,减弱最强是在17日20时达-40×10-5 W/(kg·m2).

水平通量散度项(图 5b)在700 hPa以下主要为正值,且从高层往低层递增,850 hPa水平通量散度项在17日14时至20时达50×10-5 W/(kg·m2).表明对流层低层水平辐合运动主要为西南低涡提供涡度动能,对西南低涡的发展和维持起主要作用.

垂直通量散度项(图 5c)在700 hPa以下对流层低层均为负值,以上的中高层为正值,表明垂直通量散度项将涡动动能由低层向中高层输送,尤其是17日14时至18日02时西南低涡强度减弱期间,850 hPa附近的动能耗散最为明显,达-40×10-5 W/(kg·m2),表明垂直通量散度项是西南低涡减弱的关键因子.

区域平均动能与涡动动能之间转换项(图 5d)的演变特征与垂直通量散度项类似,对流层低层500 hPa以下基本为负值,但强度没有垂直通量散度项大. 17日08时至17日20时期间,700 hPa与850 hPa之间的转换项最大为-15×10-5 W/(kg·m2),不利于西南低涡的发展.

涡动动能制造项(图 5e)在整个对流层基本为正值,是动能制造区,尤其是500 hPa以下涡动动能制造项随高度向低层递增,17日08时之前西南低涡生成发展期间850 hPa达100×10-5 W/(kg·m2),说明风穿越等压线做功产生的动能是西南低涡形成发展所需动能的主要来源.

摩擦耗散项(图 5f)在对流层低层对西南低涡动能的耗散非常明显,是西南低涡动能消耗的主要项.

总体而言,西南低涡发展维持的涡动动能主要源于水平通量散度项和涡动动能制造项,摩擦耗散项和垂直通量散度项是其主要消耗项.

-

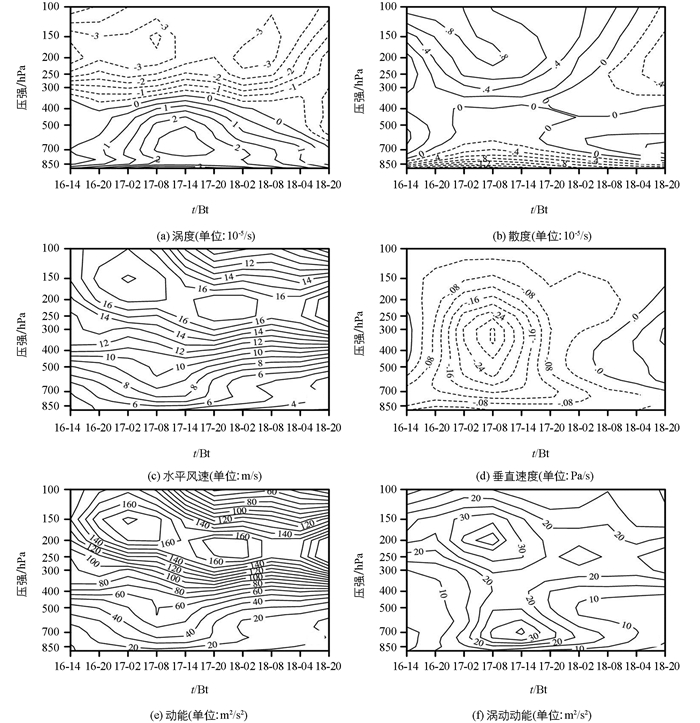

图 6为西南低涡影响区域平均各物理量的高度-时间剖面,涡度场(图 6a)在对流层高层为负涡度区,对流层中低层为正涡度区,6月16日14时至17日20时涡度零线基本维持400 hPa,17日20时后零线随时间降低,表明对流层低层涡度减弱明显.对流层中低层涡度在17日14时的700 hPa最强,达2.5×10-5/s,对应此时西南低涡发展最强,之前对流层低层涡度随时间增加,对应西南低涡的发展阶段.

散度场(图 6b)零散度线基本维持在700 hPa,对流层低层700 hPa以下为负值辐合区,对流层中高层为正值辐散区,表明西南低涡区域一直维持低空辐合和高空辐散的特征.

水平风速场(图 6c)上250 hPa以下风速随高度增加而增加,对流层高层风速大于低层.对流层低层500 hPa以下风速在17日08时最大,之后风速开始减小.

垂直运动场(图 6d)在700 hPa以下在17日20时以前维持上升运动,700 hPa以上上升运动在西南低涡形成阶段逐渐增强,最强在6月17日08时在300 hPa达-0.32 Pa/s,存在非常强烈的上升运动.

动能(图 6e)的变化与水平风速场类似.虽然对流层低层的动能在西南低涡形成阶段逐渐增加,但总体而言,对流层低层的动能明显小于对流层高层.

涡动动能(图 6f)的垂直结构和变化与动能明显不同,涡动动能不仅反映了对流层高层在17日08时200 hPa的中心40 m2/s2,更反映出西南低涡最强时17日14时在700 hPa也出现涡度动能中心35 m2/s2,表明涡动动能相对于动能更加能反映西南低涡中尺度系统的能量演化特征.

-

本文采用0.5°×0.5°NCEP/NCAR的GFS再分析资料,对一次引发重庆地区大暴雨的东移型西南低涡过程进行动力诊断分析,结果表明:

1) 涡度收支方程诊断表明,散度项的配置与平流项基本相反,散度项对低层西南低涡的发展和维持起主导作用,扭转项对西南低涡的形成也有重要贡献,平流项和摩擦耗散项是西南低涡涡度消耗的主要项,不利于西南低涡的生成发展.

2) 涡动动能收支方程诊断表明,西南低涡发展维持的涡动动能主要源于水平通量散度项和涡动动能制造项,摩擦耗散项和垂直通量散度项是其主要消耗项.

下载:

下载: