-

土地整治是当前提高耕地质量、服务“三生”的有效途径.随着土地整治在我国地位的逐渐提升及其作用的不断增强,其本质已升华为通过对人地关系的再调节实现“三生”空间可持续发展,对开展差别化土地整治、提高耕地质量方面提出了新的要求[1].耕地质量潜力测算是耕地质量建设的基础,对提高耕地质量、改善生态环境和保证粮食安全具有重要意义[2-3].对于耕地质量潜力的研究,国外考虑农业生产条件、生态与景观格局、灾害防御能力等区域综合生产能力较多,而国内研究大多停留在耕地自然条件方面[4-6].自从我国农用地分等定级工作完成以后,大量学者直接利用农用地分等成果及其现有的评价指标体系,将区域内最高等别或产能最大值作为耕地质量提升目标进行土地整治耕地质量潜力测算[7-9],这种方法忽略了土地整治工程措施可改造的耕地质量限制因素与现有指标体系的非衔接关系,且目标设定不够科学,没能与土地整治区域的地形地貌等实际情况相结合,可实现性较低,也不符合差异化土地整治原则.因此,很多学者通过修正农用地分等方法指标体系,评价土地整治项目区的耕地质量[10-12],但较少学者从土地整治工程措施对耕地质量的影响出发,研究耕地质量提升潜力[13-15].另外,山地丘陵区耕地零星破碎、水土流失严重且田间基础设施落后,耕地质量的限制因子与其他地区有所不同,土地整治工程措施也有较大差别,加之当前土地整治的内涵和外延都发生了变化,以往的耕地质量潜力测算方法已经不能够满足新形势下开展的土地整治工作,因此科学合理的耕地质量潜力测算方法有待进一步研究.

本研究基于差异化土地整治原则和服务“三生”的基本理念,通过分析土地整治工程措施对山地丘陵区耕地质量的影响,厘清了现有的耕地质量评价指标体系,拟构建一套科学可行的山地丘陵区土地整治耕地质量潜力测算方法.通过对綦江区进行实证研究,以期为山地丘陵区土地整治规划编制[16]、土地整治项目规划设计[17]和土地整治工程布局与实施提供科学依据,同时为区域粮食安全和“三生”服务提供保障.

全文HTML

-

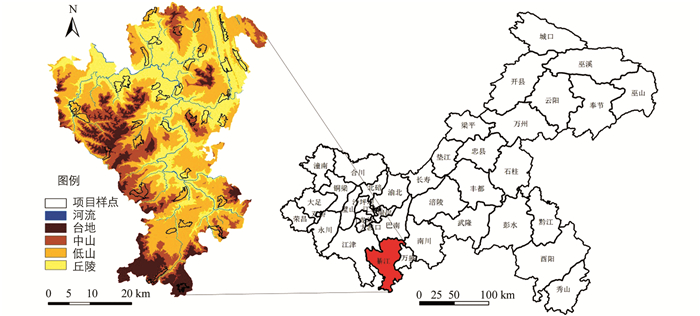

綦江区位于重庆市南部,介于北纬28°27′-29°11′、东经106°23′-106°55′之间,东邻万盛区,南接贵州省习水、桐梓两县,西连江津区,北靠巴南区,东北与南川区接壤;綦江区地处四川盆地东南边缘向云贵高原过渡地带,地势高差大,海拔188~1 814 m,属于典型山地丘陵区,山地占67.6%,丘陵占32.4%;根据《农用地质量分等规程》,綦江区属于全国标准耕作制度分区中四川盆地区一级区,盆东低山丘陵区二级区;其标准耕作制度为一年两熟,复种类型水田为小麦-水稻,旱地为甘薯-玉米;基准作物为水稻,指定作物为小麦、甘薯、玉米.由于地理位置及海拔的差异,使得全区地形气候复杂,土壤类型多样.根据綦江区DEM和坡度图将綦江区地貌类型细分为丘陵区、低山区、中山区和台地区.本研究依据代表性原则、差别化原则和点面结合的原则,选择綦江区“十三五”期间待实施土地整治项目的35个村作为研究样点(图 1),进行耕地质量提升潜力测算.

-

本文数据主要来源于綦江区2015年土地利用变更数据、2015年农用地分等定级资料、数字高程模型(DEM)、样区1:2 000土地利用现状图、已实施土地整治项目竣工资料、重庆市地质地貌图、綦江区土壤图、2016年綦江区统计年鉴和各镇街农经报表以及部分调查数据.其中,綦江区光温潜力指数、产量比系数及耕地质量评价指标中有机质质量分数、土壤酸碱度、表层土壤质地、有效土层厚度、灌溉保证率、梯地状况等由农用地分等成果获得;海拔、地形坡度由DEM及其生成的坡度图进行矢量化获取;田块形态、田间道路和沟渠数据由样区1:2000土地利用现状图提取并计算所得;粮食实际产量数据来源于2016年綦江区各镇街农经报表;研究区生产潜力指数、基准作物产量、作物产量比系数和土地利用系数从农用地分等数据库中提取.

-

本研究中土地整治质量潜力用耕地质量等级提升程度表示.以现有的耕地质量评价指标体系(农用地分等指标体系、农用地定级指标体系、耕地地力评价指标体系和耕地质量等级指标体系)为基础,结合土地整治工程措施对山地丘陵区耕地质量影响因素,构建服务于土地整治的山地丘陵区耕地质量评价指标体系.参考农用地分等方法体系,构建土地整治耕地质量提升潜力测算模型.最后以綦江区为例,识别土地整治工程可改造的耕地质量影响因素,根据地形地貌等实际条件确定改良因素提升方案,以图斑为测算单元,测算土地整治可提升耕地质量潜力.

-

1) 现有的耕地质量评价指标体系分析.目前我国主要由国土资源部和农业部从各自的管理需求,制定了不同的耕地质量评价技术规程,构建了不同的指标体系(表 1).其中,农业部门侧重土壤肥力、耕地环境质量及用地养地的调控措施管理,通过掌握土壤本身特性、自然环境条件和基础设施水平等要素综合构成的耕地质量状况及耕地生产能力,以服务于当前管理水平下的农业生产;国土资源管理部门认为耕地质量综合反映了耕地所在区域的光温、降水、土壤、农田基础设施及社会经济发展水平等状况,作为一个综合性概念,强调体现耕地生产能力的高低,着眼于保护、建设、提升耕地资源保障能力.两者均不能全面反映土地整治工程对耕地质量及生产条件的改善程度.

2) 山地丘陵区土地整治工程对耕地质量的影响因素分析.当前水土流失、田块破碎及田间基础设施落后是山地丘陵区耕地质量的主要限制因素,通过合理的工程措施可以有效改善这种现状.土地平整工程一般通过田块修筑和地力保持工程措施改变耕地的有效土层厚度和田块的平整度、规则度和集中连片度;通过表土剥离、回填翻耕、场地清理等措施也会影响土壤剖面构型、表层土壤质地、土壤酸碱度等.灌溉与排水工程通过水源工程、输水工程、排水工程、渠系建筑物工程等不同水利工程的建设,改善项目区灌溉保证率、排水条件和灌溉水源等生产条件,导致耕地质量发生变化.田间道路工程主要包括维修及新建田间道、生产路及桥涵等田间交通设施,直接影响了整治区的路网密度和道路通达度,改善了耕作的交通便利条件,影响耕地质量.农田防护与生态环境保持工程通过修建截水沟,进行坡改梯和岸坡防护,提高了梯地化率和截水沟密度,减少水土流失,维护耕地生态环境安全.

3) 基于土地整治工程的耕地质量指标体系建立及量化.土地整治对耕地质量的某些特定要素产生影响,原有的自然、社会、经济和环境等要素进行重新整合,使得土地整治后的耕地质量具有自身的特点.我国现有的耕地评价指标体系不能全面反映土地整治工程对耕地质量及生产条件的改善程度,不能直接套用,否则将会弱化土地整治对耕地质量的提高作用.本研究以“三生”理念为导向,基于现有的耕地质量评价体系,结合山地丘陵区土地整治工程对耕地质量可改造因素,建立服务于土地整治的耕地质量评价指标体系;并基于已有的研究[18-19],采用层次分析法确定指标权重(表 2).

-

土地整治可提升耕地质量潜力以土地整治工程实施前后耕地利用等的差值来表示.参照农用地分等方法和已有的研究成果[13-15],以光温生产潜力为起点,对耕地质量进行评价,得到自然质量分,并经过产量比系数及土地利用系数进行逐级修正,得到整治前耕地利用等指数.然后结合研究区实际情况,分析耕地质量评价因素及其改善提升的程度,并进行整治后耕地质量的评价,得到整治后耕地利用等指数.最后通过整治前后利用等指数的差值表示耕地质量产能可提升的潜力.参照农用地分等定级中的等间距法,转换为利用等,得到耕地质量等级提升的潜力.耕地质量各评价单元可提升潜力计算模型:

式中:Pi为第i个评价单元耕地质量可提升的潜力;aij为光温生产潜力指数;w,a,b,c,d分别为立地条件、土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态保持工程权重;wk1,wk2,wk3,wk4分别为土地整治四项工程指标权重;fijk0,fijk1,fijk2,fijk3,fijk4分别为整治前第i个评价单元j种作物k个因素得分;fijk0′,fijk1′,fijk2′,fijk3′,fijk4′分别为整治后第i个评价单元j种作物k个因素得分;βj为第j种作物产量比系数;k为土地利用系数.

以上计算可得到测算单元的省级利用等指数和省级利用等,根据研究区所在省的利用等指数与国家利用等指数之间的转换关系,将测算单元利用等指数转换成国家利用等指数,根据等间距法获得国家利用等,从而将研究区分等单元评定为全国可比的耕地质量利用等提升潜力.

1.1. 研究区概况与数据来源

1.1.1. 研究区概况

1.1.2. 数据来源

1.2. 研究方案

1.2.1. 评价指标体系构建

1.2.2. 潜力测算模型构建

-

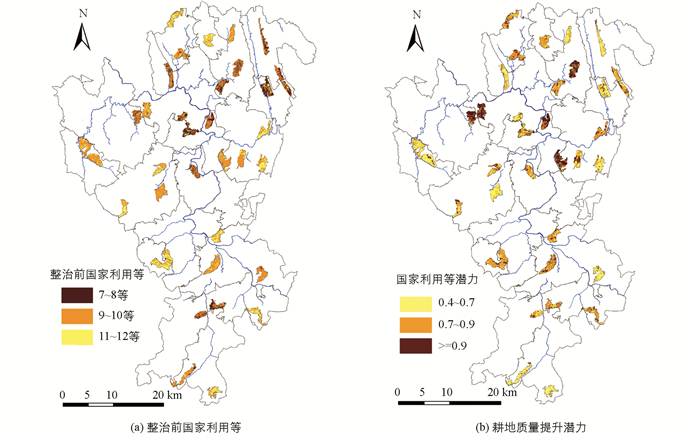

将綦江区35个样点区土地利用现状图与綦江区农用地分等成果叠加,去除419个地形坡度大于25°的分等单元,得到可整治的分等单元一共5 412个.参考农用地质量分等规程和研究区耕地质量实际情况设置指标-分级-分值表(表 3,区间取值范围包括前值),对研究区分等单元耕地质量进行评价,得到整治前省利用等指数区间为628.20~1 985.66,国家利用等指数区间为648.02~1 659.33;耕地质量最高国家利用等为7等,最低国家利用等为12等.运用面积加权平均法计算,得到研究区平均国家利用等为10.2等.整治前耕地质量整体呈现北高南低、中间高两端低的分布规律,即河流两侧地势平坦丘陵地区耕地质量较高,南部陡坡中山区和西部海拔较高的耕地质量较差.

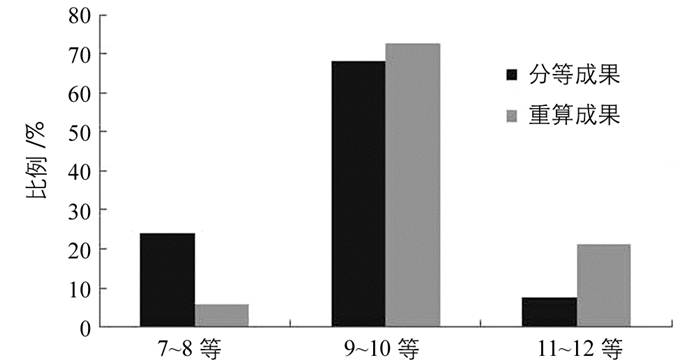

与分等结果相比,研究区内7~8等地面积共494.62 hm2,占耕地总面积的5.82%,比分等结果减少18.08%;9~10等地共6 191.86 hm2,占耕地总面积的72.82%,比分等结果增加4.48%;11~12等地共1 816.93 hm2,占耕地总面积的21.37%,比分等结果增加13.61%,重新评价后的耕地质量整体有所降低(图 2),说明水土流失、田块破碎及田间基础设施落后是山地丘陵区耕地质量的主要限制因素,因此研究区在田间道路、排灌条件、田块规整、修梯降坡等方面存在很大的整治空间.

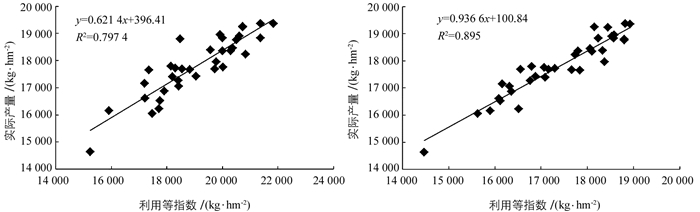

使用面积加权平均法得到项目尺度上的利用等指数,农用地分等成果中国家利用等指数区间为1 016.72~1 455.82,重新评价后的耕地质量成果中国家利用等指数区间为964.59~1 261.27.将项目区重新评价的耕地利用等指数和农用地分等的耕地利用指数分别与按产量比系数折算为基准作物的实际产量做相关性分析(图 3),得到重新评价结果与实际产量的相关性(R2=0.895 0)大于农用地分等结果(R2=0.797 4),说明重新评价后的耕地质量更接近实际.

-

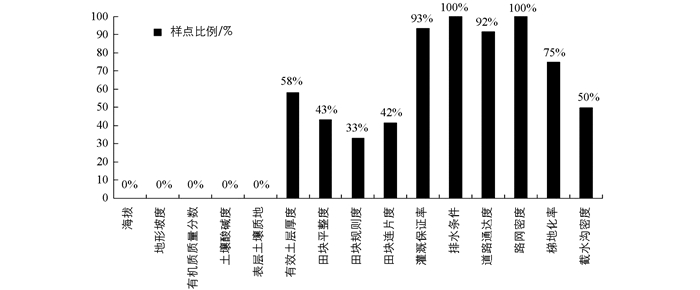

经过土地整治,并非所有的耕地质量评价因子都会发生变化.选择“十二五”期间綦江区已实施土地整治的31个典型样区,统计分析引起耕地质量发生变化的影响因子,得到经过土地整治80%以上的样区路网密度、道路通达度、排水条件、灌溉保证率得到提高,50%以上的样区有效土层厚度、梯地化率、截水沟密度得到提高,30%以上的样区田块平整度、田块规则度、田块连片度得到提高(图 4).土地整治结束后,通过各项工程建设,部分以改善基础设施、生产生活条件的耕地质量因素发生突变.然而土壤有机质质量分数、酸碱度等土壤养分一般以继承原有耕地类型中的养分为主,土地整治的人为活动对耕地中土壤养分影响较小,并且后期也会随农民对耕地的利用程度发生变化,无法直接确定其变化方向,不作为土地整治工程提升的耕地质量因素;另外耕地的立地条件也不会随土地整治的开展而改变,如海拔、地形坡度等.因而确定土地整治改良因素为:有效土层厚度、田块连片度、田块平整度、田块规则度、灌溉保证率、排水条件、路网密度、道路通达度、梯地状况、截水沟密度.

根据土地整治工程对耕地质量影响因素的可改造程度,结合研究区地形地貌、海拔等立地条件对整治改良因素进行提升.将綦江区的耕地图斑与綦江区坡度图进行叠加分析,得出有效土层厚度、梯地情况、田块平整度和田块规则度受坡度影响较大,并且随着坡度增加,土壤有效土层厚度、田块的平整度和规则度有降低的趋势;将綦江区的耕地图斑与綦江区DEM进行叠加分析,得出道路通达度和田块连片度受高程影响较大,随着高程的增加,道路通达度和田块连片度呈下降趋势;通过水源工程、输水排水工程,新建并维护排灌渠和蓄水池等,可以改善田块的排水条件和灌溉条件,通过田间道路工程可以提高道路质量,增加项目区内路网密度,结合綦江区已实施的土地整治项目,得知路网密度、灌溉保证率和排水条件均可提升到最高等级.因此,有效土层厚度、田块平整度、田块规则度、以坡度为提升的衡量因子,田块连片度、道路通达度、以高程为提升的衡量因子,灌溉保证率、排水条件、路网密度、截水沟密度、以工程为提升的衡量因子,本研究中坡度和高程均划分4级.具体的提升方案如表 4所示.

-

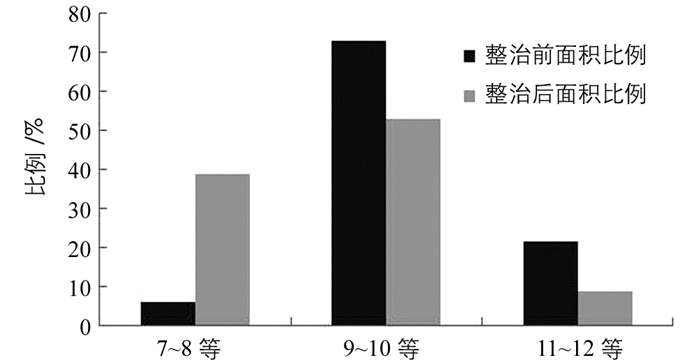

根据改良因素提升情况,评价土地整治后的耕地质量得到省利用等指数区间为780.94~2 151.72,国家利用等指数区间为761.81~1 783.04.与整治前相比,研究区内7~8等地面积共3 282.33 hm2,占耕地总面积的38.60%,相对整治前增加了32.78%;9~10等地共4 487.17 hm2,占耕地总面积的52.77%,相对整治前减少了20.05%;11~12等地共733.91 hm2,占耕地总面积的8.63%,相对整治前减少了12.74%.整治后的耕地质量等级整体有所提升(图 5),说明通过合理的工程措施可以降低限制因子的影响程度,显著地提升耕地质量.

通过模型进行计算,研究区内分等单元省利用等指数提升区间为114.71~425.82,国家利用等指数提升区间为85.46~317.24;国家利用等提升区间为0.43 ~1.59等,按照面积加权统计得到研究区“十三五”期间耕地质量平均提升0.79个等级.测算结果显示,研究区待整治项目经过土地整治后各分等单元耕地质量均有所提高.运用ArcGIS中自然断点率法Natural Breaks,通过聚类分析将相似性最大的数据分在同一级,差异性最大的数据分在不同级,将研究区划分为3级.提升≥0.9个利用等的为高潜力区,提升0.7~0.9个利用等的为中潜力区,提升<0.7个利用等的为低潜力区.其中高潜力区面积2 243.56 hm2,占总耕地面积的26.38%;中潜力区面积2 919.52 hm2,占总耕地面积的34.33%;低潜力区面积3 340.34 hm2,占总耕地面积的39.28%.如图 6所示,研究区耕地质量提升潜力在空间上有较大的差别,但相对以往研究中的目标最大法呈现出较多的空间异质性,有效地避免了“现状质量越差,整治潜力越大”的格局.高潜力区主要分布于河流两侧地势较为平坦的低山丘陵地带,这些区域地形变化不大,地势起伏较小;地表水资源总量比较丰富,但由于水利工程设施的不完善,使得部分区域造成洪涝灾害;另外道路通达度也是其耕地质量不高的制约因素之一.由于田间道路工程和灌溉排水工程相对较容易实现,因而通过土地整治耕地质量提升潜力较大.土地整治工程措施应该以改善田间基础设施为主,改善农民生产生活.中等潜力的分等单元在研究区各个地貌类型均有分布.低潜力区主要位于海拔较高、坡度较大的陡坡中山地带和有石灰岩分布的喀斯特丘陵区.由于耕地本身的立地条件较差,土地整治工程实施难度相对较大,因而耕地质量提升潜力较小.土地整治工程措施应该以修梯护坎、坡面水系工程和防护工程为主,防止水土流失,保持和改善生态环境.

2.1. 基于土地整治的耕地质量评价分析

2.2. 土地整治改良因素提升方案设计

2.3. 土地整治提升耕地质量潜力分析

-

1) 本研究构建了一套服务于山地丘陵区土地整治的耕地质量评价指标体系和耕地质量潜力测算方法,提高了山地丘陵区耕地质量的评价精度和潜力测算的准确性,具有较强的实用性.在耕地质量评价和潜力测算的过程中,指标体系研究是极其重要的一个环节[20].由于研究地域的差异性和指标选择的复杂性,众多学者从不同方面对耕地质量指标体系进行了研究.土地整治通过合理的工程措施可以有针对性地改良耕地质量限制因子,是提升耕地质量的有效途径,因而基于土地整治的耕地质量指标体系研究成为耕地质量研究中的重要方面.张瑞娟、匡丽花等[12, 14]均从土地整治的角度探索过耕地质量评价指标体系,但是西南山地丘陵区田块零星破碎、水土流失严重,其耕地质量的主要限制因子也不同于北方平原区或东南沿海等地,因而本研究充分考虑了对山地丘陵区耕地质量有重大影响的田块特征、田间基础生产设施和田间生态防护现状,以及土地整治工程措施对耕地质量构成因素的可改造性,构建了适用于山地丘陵区的耕地质量评价指标体系.该指标体系改善了以往研究中土地整治工程措施可改造的耕地质量限制因素与分等因素的非衔接关系[21-22],从而提高了耕地质量的评价精度和潜力测算的准确性.另外本研究以重庆市綦江区为研究区进行了实证研究,对研究区内5 412个分等单元耕地质量进行了评价并测算其提升潜力,得到研究区耕地质量平均为10.2等,潜力平均提升0.79个国家利用等.评价结果的国家利用等指数与折算为基准作物的实际产量相关性(R2=0.895 0)大于农用地分等成果(R2=0.797 4),表明重新评价后的耕地质量更接近实际情况,该方法具有较强的实用性.

2) 通过对已实施土地整治项目耕地质量改良因素的分析,结合地形地貌等立地条件确定耕地质量改良因素提升目标,保证了测算结果的真实性和潜力的可实现性.耕地潜力具有相对性,潜力的大小取决于耕地利用现状和土地整治目标[23].目前对土地整治目标的设定多为区域内耕地质量的最高等别或相应的产能最大值,目标设定不够科学,没能与土地整治区域的地形地貌等条件等实际情况相结,可实现性较低,也不符合差异化土地整治原则.本研究通过识别山地丘陵区土地整治工程可改良的耕地质量敏感因素,并结合地形地貌等立地条件确定耕地质量改良因素提升目标,测算得到高潜力区、中潜力区和低潜力区耕地面积分别占26.38%,34.33%和39.28%,且耕地质量潜力分布在空间上呈现较多的异质性,避免了以往研究中直接用最优值最为整治目标出现的“现状质量越差,整治潜力越大”的格局[24].

3) 土地整治提升耕地质量应根据不同的地质地貌特征来确定土地整治关键工程.当前,开展差别化土地整治是实现国家耕地质量提升、粮食安全保障的重大举措,对促进“三生”空间可持续发展具有重要意义[1].明确区域土地整治的重点方向,是制定符合实际情况的土地整治工程措施的基础和核心[25].根据綦江区的实际情况和研究结果,地势较为平坦、水源较为充足的丘陵地带,耕地质量提升的核心因子为灌溉保证率、排水条件、路网密度、道路通达度,土地整治的重点工程措施为道路工程和灌溉排水工程,改善农民生产生活条件;坡度较大的陡坡中山地带和有石灰岩分布的喀斯特丘陵区,耕地质量提升的核心因子为梯地状况、截水沟密度,土地整治的重点工程措施为农田防护与生态环境保持工程,防止水土流失、保护生态环境.西南丘陵区地形地貌复杂多样,区域差异较为显著,这些特点也增加了土地整治工程建设的复杂性和多样性,在实际操作的过程中应准确识别当地耕地质量限制因子,明确土地整治目标,制定合理的土地整治工程措施,有效地提升耕地质量.

-

本研究基于现有的耕地质量评价指标体系,以差异化土地整治原则和服务“三生”理念为导向,结合土地整治工程措施对山地丘陵区耕地的质量影响因素,构建了服务于土地整治的山地丘陵区耕地质量评价指标体系和潜力测算方法,该方法提高了山地丘陵区耕地质量的评价精度和潜力测算的准确性,具有较强的实用性;并通过识别綦江区土地整治工程可改良的耕地质量构成因素,并结合地形地貌等立地条件确定耕地质量改良因素提升目标,测算得到研究区耕地质量提升潜力,保证了测算结果的真实性和潜力实现的可行性.

不同的地质地貌类型,耕地质量提升的核心因子有所差异,土地整治的工程措施应有所重点.地势较为平坦、水源较为充足的丘陵地带,土地整治的重点工程措施为道路工程和灌溉排水工程,目标是改善农民生产生活条件;坡度较大的陡坡中山地带和有石灰岩分布的喀斯特丘陵区,土地整治的重点工程措施为农田防护与生态环境保持工程,目标是防止水土流失、保护生态环境.

下载:

下载: