-

古城旅地因保留了古代都市的空间布局、建筑特色、街巷风貌、文化脉络和传统质朴的民风民俗等历史信息而成为重要的旅游目的地[1].由于居民在旅游地发展中承担着多重社会角色,既是旅游活动的接待者和参与者,也是重要的利益相关者[2].因此,居民对旅游影响的知觉和态度关系到现行旅游市场的运转、旅游政策的制定与实施和未来旅游资源的规划[3].为此,了解地方居民对旅游发展的感知与态度,对实现古城旅游的可持续发展具有重要的意义.

国外学者对旅游感知研究始于20世纪70年代末. Ap J和Harrill R的研究主要集中在一些影响感知的理论体系[4-5];Weaver D B和Ap J等主要集中研究旅游地居民的旅游影响感知的内容与维度[6-7]. 20世纪末我国学者开始对居民旅游感知进行研究.谌永生、宋子千等学者分别以一个旅游地为研究对象,对当地的居民进行旅游感知分析[8-9];而庄晓平等学者则分析了不同旅游地的居民旅游感知之间的差异,并分析了形成差异的原因[10].

针对居民对当地古城旅游影响的感知研究,国内外学者主要是通过大量的问卷调查得到数据,再用因子分析、回归分析等统计分析方法进行定量研究,基于访谈等的质性研究则较少,而对于居民感知形成机理的探讨更是屈指可数.基于此,本研究以漳州古城为案例,在实地调研的基础上,运用社会表征理论以及PQ Method统计软件对调查结果进行解释分析,探讨居民对国家历史文化名城——漳州古城的旅游影响的感知形成机理,进而深入了解当地居民对古城旅游发展的真实态度,以期找到促进文化古城旅游可持续发展的有效途径,为古城的管理与发展提供借鉴和理论依据.

全文HTML

-

漳州古城,位于“海滨邹鲁”、国家历史文化名城漳州,是全国第一个国家级文化生态保护区——闽南文化生态保护实验区的重要组成部分,并荣获2017年中国人居环境范例奖,其最大的特点在于原生态、古色古味.古城的范围东至新华南路,西至钟法路,南至博爱道,北至新华西路和瑞京路,总面积约53 hm2.古城的旅游发展在给漳州带来经济收益的同时,居民与政府以及开发商之间的矛盾也日益显现.

-

Q方法是由英国物理学家与心理学学者威廉·斯蒂芬森于1935年创立的.该方法结合了传统的量化研究和定性研究的优点,为研究界面提供了一种运用统计手段来探求人类主观性结构的质化方法[11].在Q方法研究中通常给测试出示一组关于某一话题的陈诉或命题,让其按照自己的感觉、判断或偏好对这些语句排序,从而将测试者的主体意见添加在这些命题中,然后对这些语句排序进行因子分析,找寻和证明这些观点中的论述模式. Q方法论的研究过程主要包括:收集Q命题,开发Q样本,选择受试者,进行Q排序,对Q排序分析与解释.

-

研究围绕漳州古城居民的旅游感知展开.通过文献检索以及实地调研,笔者发现有4个主要变量可能影响古城居民的旅游影响感知,分别为社会影响、经济影响、文化影响以及环境影响.为确保命题的准确性,笔者将初选的41个命题分别给40个当地居民进行打分,根据预调研的结果与居民反应,对命题进行调整,最终确定了30个具有代表性的Q命题.

-

所谓P样本,是指从与研究主题相关的人群中选出的参与Q分类的被试群体[12].因Q方法研究的目的是揭示某一特性相对其他特性的分布情况,所以不需要大规模的受试者(即P样本)[13].但Q命题与P样本的数量比应符合在3:1~2:1之间的原则[12].因此在参考相关研究的基础上,在漳州古城内随机选取不同年龄层次、性别和学历等背景的居民进行Q方法的访谈,获得有效样本14份,符合方法论原则.综合考虑命题数量及研究要求,本研究采用了7级强制分布的方法(表 1),设计成-3,-2,-1,0,+1,+2,+3的分数级分布,其对应的频数分别为3,4,5,6,5,4,3;其中+3代表非常同意,-3代表非常不同意.

-

运用pqmethod软件对14个样本进行数据录入与分析.首先在因子分析阶段,采用主成分分析法对数据进行分析,根据录入的数据计算出14个样本的相关矩阵与所有的特征值.其次对特征值大于1的因子进行正交旋转,得到14个样本的各因子荷载并检验因子荷载量是否满足:因子负荷量大于

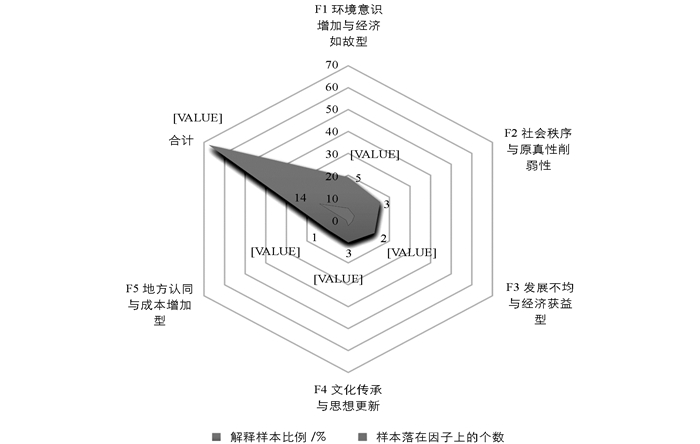

$3/\sqrt n $ (n=Q样本的个数);因子负荷量大于$3/\sqrt {40} $ (本研究中n=14)[14].将大于0.47或小于0.47的因子荷载作为分类标准,提取出5个因子(F1,F2,F3,F4,F5)以及相关的14个解释样本,累积解释样本量占67.74%,计算得出的5个因子在30个命题上的对应得分值(表 2)以及各因子解释变量的比例(图 1).

2.1. Q方法

2.2. 研究路径与数据采集

2.2.1. Q命题设计

2.2.2. P样本的建立

2.2.3. 数据录入与因子提取

-

通过因子解释方法,综合访谈记录,将14份有效样本概括总结出5个因子分别表征漳州古城居民旅游感知类型.解释样本量从高到低分别为:环境意识增加与经济如故型(因子F1,19.063%)、社会失序与原真性削弱型(因子F2,15.461%)、发展不均与经济获益型(因子F3,12.765%)、文化传承与思想更新型(因子F4,10.648%)、地方认同与成本增加型(F5,9.808%).

-

F1具有5.719的特征值和19.063%的样本解释量.其中5位受访者与之呈强相关性,分别为2位年龄为33,22岁男性和3位年龄为42,65,51岁的女性.其中除了22岁的高校毕业生居住时间为4年,其他人均在古城土生土长至今.

根据调查结果可得出:此类人群认为漳州古城的旅游发展加强了漳州政府对古城的环保意识(06:+3;07:+3),表现在每隔一段时间都会有环卫清洁人员打扫街道,居民的环境意识也随之增强,更加注重街道卫生,因此居民生活的环境卫生质量得到改善.然而此类人群反应虽然旅游带来了人气,但是游客多了,也加重了古城环境的污染,而且人多也不可避免地产生一些摩擦,引起当地的犯罪率上升(17:+3;5:+1;).他们认为漳州古城的发展目前还处于初期阶段,因此对于漳州经济的促进作用还不明显,就业机会也是如此.他们认为只有到古城旅游进一步发展起来,吸引了更多的外来投资,古城旅游经济才可能提高,就业机会才可能相应增多(21:-3;22:-3;12:-2;23:-2).基于古城发展的初期,游客量并没有很多,此类人认为他们与外地游客接触得并不多,因而他们的思想观念也没有得到更多的更新与开发(23:-2).

-

F2具有4.638的特征值和15.461%的样本解释量.其中3位受访者与之呈强相关性,她们均为女性,分别为居住30年的35岁志愿者、居住12年的53岁清洁工以及一直居住在古城的59岁香烛店老板.

根据调查结果可得出:此类人群很喜欢外地人到自己居住的地方旅游(16:+3;),他们很好客,认为古城的旅游发展可以提高自己城市的知名度(20:+1),并且古城旅游的发展也会带来更多的就业机会(22:+1).然而,他们也提出在古城旅游发展的同时,其生活环境噪音也随之增多(4:+3),但这种程度还不至于影响到他们的日常生活(2:-3).他们认为把一些旧房子拆掉重建的开发方式无法促进文物古迹的保护(19:-3)反而削弱了古城的原真性,并且还提出现有古城开发对以往的一些基础设施的改造没有得到一些居民的认可(28:-3).

-

F3具有3.829的特征值和12.765%的样本解释量.其中2位受访者与之呈强相关性,分别为55岁居住时间长达32年的香烟店男性老板与25岁居住时间为5年的女性保安.

根据调查结果表明:此类人群认为古城旅游发展提高了自己的收入(30:+3),同时也促进了一些休闲娱乐和购物场所的增加(29:+3).他们也提出尽管有些人在古城旅游发展中赚到很多钱,但是仍有相当数量的人并没有赚到钱,古城的发展拉大了当地的贫富差距(25:+3).他们认为古城旅游发展,带来更多外地人的参观,促进了他们与外地游客之间的沟通交流,使得他们的思想观念更加开放(13:+2).尽管旅游的发展使得游客增多而导致垃圾增加,但是通过居民以及清洁人员的共同维护,古城的环境卫生还是保持得不错(8:-3).这类人群认为古城旅游的发展促进了人们以及政府对古城的重视,加强了群众对古城风貌的保护(9:-3).

-

F4具有3.194的特征值和10.648%的样本解释量.其中3位受访者与之呈强相关性,分别为41岁居住16年的食杂店老板、32岁居住8年的早餐店老板以及51岁从出生居住到现在的茶具店老板,她们均为女性.

根据调查结果可得:这类人群很喜欢外地游客到古城旅游,他们喜欢与游客沟通,喜欢学习外来文化(14:+3),他们认为外来游客的到来可以增加他们的自豪感(12:+3).他们很热情并且表示古城内的人们都很喜欢游客过来旅游,并不会引起本地犯罪率的上升(17:-2).但是他们认为古城旅游发展影响到了他们的日常生活(2:+3),而且游客量的增加影响了古城内环境卫生(7:-2).他们认为古城的开发使得一些旧房被拆除,并没有起到促进文物古迹的保护作用(19:-3).此类人群存在着一种古城旅游发展带来的一些经济获益但同时也使得房价上涨(27:+0)的矛盾心理.

-

F5具有2.943的特征值和9.808%的样本解释量.其中1位受访者与之呈强相关性,为33岁的公园管理者,居住时间为5年.

根据调查结果分析表明:此类人群认为古城旅游的发展不仅加强了地方政府对古城的环保意识(6:+3)而且增强了居民的地方自豪感(12:+3),他们喜欢外地游客过来旅游(16:+3).认为古城的旅游发展促进了人们对文物古迹和文化的保护和利用(19:+0;18:-2).但是古城旅游发展使得游客量增多,其交通拥挤和人口急增等问题也随之出现(10:-2).此类人群还认为物价上涨以及生活成本的增加是整个社会的现象,与古城旅游发展没有太大关系(24:-3;27:-3;29:-3).

-

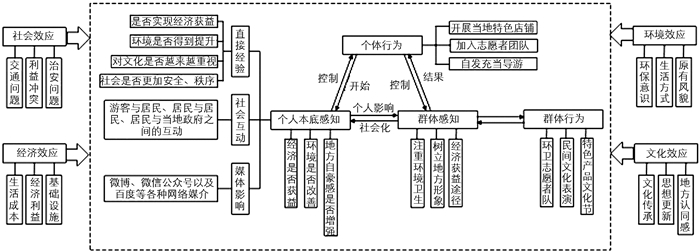

为使传统古城的得到更好的保护、管理以及开发,有必要详细了解居民对旅游感知的形成机理,进而全面把握居民对古城旅游发展的态度.基于此,在传统Q方法只要求受访者针对态度最强烈的两极进行解释的基础上,本研究要求受访者对每个语句都进行解释说明,从而深入分析居民对古城旅游发展的感知机理形成过程.社会表征是人们用来对周围事物、事件以及目标做出反应的一系列定义性的短语或形象[15].从图 2(改编自文献[16])可以看出,社会表征的形成主要来源于个人直接经验、社会互动以及各种的电子媒体和出版物,由此形成的社会共识会直接影响人们对某一事物的态度,据此理论可探究居民旅游影响感知的形成机理[15].

-

直接经验是居民对古城旅游发展影响感知的主要来源,主要是指居民对古城旅游发展相关的切身感受与体验.比如居民的生活是否受到干扰、生活环境质量是否变差等.

直接经验来自于自己的亲身体验和经历,比如在古城内开早餐店的老板表示:自从古城旅游发展以来,店里的生意被带动起来,增加了自己的经济收入;受访的保安工作人员认为,古城旅游发展在增加了人流量的同时也在发扬古城文化,提高古城的知名度.然而对于古城的发展,居民的体验并不全是积极的,比如香烛店的老板不满意当地政府在发展古城时,对古城内某些建筑的拆除.可见对于同一个问题,不同职业的居民有着不一样的认识,也许是因为大家的评判标准不一样,但在某种程度上这种情况的出现也说明了相关部门政策的失误.此外,直接经验又受到职业、年龄以及文化水平等要素的影响,是居民对古城旅游发展影响的总体印象,在进行数据的统计分析时,应该结合居民的真实经验,了解他们的具体想法.

-

社会互动是指发生于个人间、群体间、个人与群体之间的交流过程[17].在旅游目的地,游客与居民之间的交流互动应当受到充分关注,尤其是旅游地居民如何认识两者之间的矛盾与冲突.笔者在进行调研过程中发现,一些居民喜欢与停留的游客畅谈,介绍各自的文化.不仅如此,互动的过程除了语言方面的交流,还有行为方面的.受访的茶叶店老板表示:和以前相比,居民都会比较自觉地收拾垃圾,还有许多居民参加志愿者清洁活动.笔者在古城的调研中也发现,即使在节假日游客量最多的时间段,古城也能保持干净的状态,在“生活环境质量”这一项语句上,居民总体保持积极态度.

可见社会互动是人们交流想法的主要过程,好与不好的感知都可以通过这个方式传递,政府及其有关部门应该要好好利用这个渠道,了解人们的真实感受,找到更加合理的方式,更好地发挥古城旅游发展的积极影响.

-

在科技日益发达的今天,各种新兴媒介在人们获取信息方面发挥着越来越重要的作用.但根据笔者在走访古城之后了解到,来古城旅游的人一般是漳州附近的人,这些人到古城旅游大多数是通过朋友介绍的.因此政府及相关部门对古城旅游的宣传工作还需要加强和提升.

根据社会表征理论,通过直接经验、社会互动和媒体影响三者相互联系和相互影响来分析居民对古城旅游的整体感知机理,了解到居民的真实感知态度.漳州古城居民对旅游发展的积极影响是比较认同的,但是一些发展不均等问题也困扰着他们,同时不同文化背景等条件也影响着居民对旅游发展的正确认知.

-

根据Q方法研究得知,漳州古城旅游的发展必然会带来一系列的社会、经济、环境以及文化效应.这些效应通过直接经验、社会互动以及媒体影响3个途径作用于漳州古城内的居民个体,从而形成有关古城旅游的个体本底感知(个体社会表象).这种个体的本底感知会控制和指导自身在旅游发展中的行为,反之个体行为产生的结果又会对原有个体对旅游影响的感知起到修正作用.比如随着古城旅游的不断发展,如果特产店的老板的收益不断增加,就能扩大自己的店面,进而可以促进“经济获益”感知维度;若特产店的老板收益没有增强,则会修正其原有对旅游影响的感知,其“经济获益”感知维度便会缩小甚至会产生“发展不均” “经济如故”型的感知.与此同时,个体之间本底感知以及行为的差异还会导致原来古城内居民群体的分化和重组,并形成一定共识程度的群体社会表象[18].群体的社会表象一旦形成,就会独立于个体表象而存在,但同时也会与群体行为、个体本底感知以及个体行为发生相互作用.比如随着旅游的发展,政府不断加强对清洁人员的清扫工作的重视和监督,使得当地居民也日益意识到乱扔垃圾是影响居住环境的恶习,许多居民还积极主动地报名参加清洁古城志愿者的队伍,这不但加强了群体的环境卫生意识,还体现了感知对行为的促进作用.

3.1. Q方法调查结果分析

3.1.1. 环境意识增加与经济如故型

3.1.2. 社会失序与原真性削弱型

3.1.3. 发展不均与经济获益型

3.1.4. 文化传承与思想更新型

3.1.5. 地方认同与成本增加型

3.2. 居民感知形成机理

3.2.1. 居民感知形成的主要影响因素

3.2.1.1. 直接经验

3.2.1.2. 社会互动

3.2.1.3. 媒体影响

3.2.2. 居民感知机理作用过程

-

本研究以Q方法和社会表征理论为基础,以探讨居民感知形成机理为主线,对访谈及问卷所得的资料进行分析.

首先,本研究运用的Q方法不同于传统问卷调查的研究方法,它既可以研究个体,能辨别不同的人之间或同一个人在不同环境下的相似性和差异性,又能进行公众大样本研究,因此具有很强的适用性,在后续相关研究中均可以使用此方法,但Q方法需要向每一位受访者仔细解释分类的程序原则,分类之后还需要进行访谈,十分耗时,访谈的效率较低.

其次,本研究运用的社会表征理论为旅游业经营者或当地政府在进行旅游规划过程中,如何促进社区公众参与以及实现旅游业的可持续发展提供了一个理论框架,但社会表象也存在着网络化问题(即某一目标的社会表象都是和其他事物的社会表象相联系的),因此要求研究者不能孤立地去观察有关旅游的社会表象.

最后,本研究虽然可帮助学者了解闽南文化古城居民旅游感知及其形成机理,对政府及相关部门了解居民对古城旅游发展影响的感知差异具有指导意义.但居民感知的形成既有直接与间接的因素,也有历史与现实的因素.这要求研究者对旅游地进行长期的观察,定期进行访谈,这些仍有待今后进一步深入探讨.

-

根据社会表征理论对居民感知形成机理的分析发现,直接经验和社会互动在漳州古城居民的旅游影响感知中发挥着重要的作用.居民感知的形成是一个在直接经验、社会互动和媒体影响下形成的个人本底感知与个人行为、群体感知以及群体行为相互作用的循环过程.在这个过程中,由于不同的职业、年龄以及文化水平等因素的影响,居民有着不同的感知.因此,有关部门在进行古城旅游发展时应注意以下几个方面:第一,要赋予居民话语权和决策权,建立并实施符合实际情况的社区参与机制;第二,在鼓励居民参与旅游的同时,也应该加大古城旅游的宣传和教育工作,对旅游活动进行秩序引导和制度优化,防止因游客超量而对当地环境产生的负面影响[19-20];第三,文化景观是地域文化特色能够持续发挥其永恒魅力的根本原因[21],因此在进行古城旅游开发时候,可以通过保留和场景再现的形式,表达传统主题与意境,而不是一味拆旧建新[22].

下载:

下载: