-

群落生态学是生态学的重要组成部分,是从群落层次对生态学的诠释[1].植物群落研究在植被研究中处于十分重要的地位. Odum曾指出:群落的概念是生态思想和生态应用中最为重要的原则之一,……它的重要性是因为群落的发展而导致生物的发展[2].随着全球变暖、环境污染、生物多样性丧失、土地荒漠化等环境问题的日益显现,恢复生态学的概念应运而生.恢复生态学主要致力于受损害自然生态系统的恢复与重建,它对检验生态学理论、构建和完善生态系统建设具有重要的理论和实践意义,并为解决生态安全、生态服务、生态健康和社会生态福祉问题提供方法论[3].如今恢复生态学已成为具有重大社会需求的前沿领域之一,在全球范围内的可持续发展中发挥了重要作用[4].雅鲁藏布江中游河谷地带植被类型单一,生物多样性脆弱,近年来,由于风沙危害出现频率略有增加,植被退化亦有所加剧.本文旨在通过对研究区灌丛草地植物群落区系组成、群落结构和外貌特征等的研究,为深入了解灌丛草地群落的多样性特征提供基础资料,为退化、沙化土地生态系统修复与重建和生态环境保护提供理论依据.

全文HTML

-

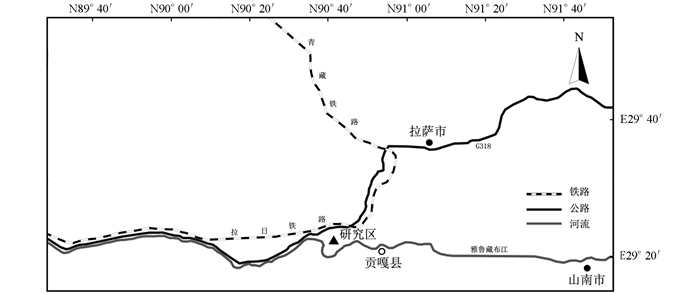

研究区位于西藏自治区雅鲁藏布江中游北岸的贡嘎县甲竹林镇森布日村辖区内(图 1),距拉萨市区66 km.地理位置为:E90°47′-90°50′,N29°18′-29°20′.研究区内平均海拔3 810 m,高原山地地貌,太阳辐射强,气温日较差大,年较差小,属高原温带季风性气候.年平均气温7.5 ℃,最暖月(7月)平均气温15.5 ℃,最冷月(1月)平均气温1.7 ℃,无霜期135 d,年降水量356.6 mm,90%以上集中于6-9月,干湿季分明,且具暴雨性质,多夜雨,年蒸发量2 688.5 mm,几乎是降水量的8倍[5],冬春干旱枯水期多大风扬尘天气[6-7].

研究区植被类型为亚高山灌丛草地.区内没有原生乔木树种,灌丛高度一般都在1.5 m以内,不同地理位置群落结构组成不同.平坡建群种为沙生槐(Sophora moorcroftiana),盖度大;斜坡建群种为绣线菊属(Spiraea)、野丁香属(Leptodermis)、锦鸡儿属(Caragana)、拉萨小檗(Berbiris hemsleyana)等,盖度较大;平坡草本层高度小于1.0 m,盖度小于20%,斜坡高度不高于0.5 m,盖度60%~90%.人工林有柳树(Salix xizangensis)、藏川杨(Populus szechuanica var. tibetica)、榆树(Ulmus pumila)等.研究区内冬春枯水季河滩裸露,在强风作用下大量沙尘被吹到沿江岸边,导致原生植被退化严重,江边尤为明显.

-

于2015年8月对研究区群落结构组成进行了首次调查,2016年8月和2017年9月进行了复查.综合考虑研究区内地理位置、海拔、坡向、坡度等因子,根据不同地理位置、不同坡向灌丛草地群落的分布情况,分别选择农田边、沙化土地、阳坡6个海拔梯度、阴坡3个海拔梯度,每一群落类型设置5个5 m×5 m灌木调查样方,于灌木调查样方内设5个1 m×1 m的草本调查样方.调查记录样方内的灌木、草本种类、盖度、高度和多度,同时收割地上部分用于干质量测量.另外记录样方相对应的经纬度、海拔、坡位、坡向、坡度等信息.经典样方调查法与踏查法结合,采集研究区内遇到的所有植物物种标本,带回西藏高原生态研究所植物标本室,请植物分类学专家鉴定.

根据植物标本鉴定结果建立的研究区植物名录进行系统分类.科、属的分布区类型按照吴征镒先生[8-9]的划分方法进行归并,种的分布区类型依据各物种的实际分布区域作为分类依据[10].群落的外貌特征通过实地调查确定;叶面积通过手持式激光叶面积仪(CI-203)测量获得,按照Raunkiaer[11]的分类等级进行归类;其他类目通过查询西藏植物志[12]和相关文献[13-15]确定.

1.1. 研究区概况

1.2. 研究方法

-

根据55个样方1 375 m2面积的统计结果(表 1),研究区内共有维管束植物166种(含种下单位),隶属于47科115属.其中,蕨类植物有2科2属2种;裸子植物有1科1属1种;被子植物有44科112属163种.在5 m×5 m面积的样方内约有维管束植物21~41种.统计结果表明:①科级所含种数较多的有菊科(Compositae)(14属/26种)、禾本科(Gramineae)(12属/15种)、蔷薇科(Rosaceae)(4属/13种)和豆科(Fabaceae)(5属/11种),仅占调查区总科数的8.5%,但其所包含的属、种比例较大,分别占总属数、总种数的30.4%和39.2%.菊科(Compositae)、禾本科(Gramineae)、蔷薇科(Rosaceae)和豆科(Fabaceae)是广布世界的大科,在研究区中的分布也极其广泛,其所包含的属、种比例很大,优势明显,是该区重要组成成分和优势科.单种科有22科,占总科数的46.8%,其所含属数、种数分别占总属数、总种数的19.1%和13.3%.这些科在该区植物区系中所含物种数较少,为从属地位,但如小檗科(Berberidaceae)、柽柳科(Tamaricaceae)、忍冬科(Caprifoliaceae)、白花丹科(Plumbaginaceae)等科内物种均为灌木,且数量上占优势,并具有一定的高度,在群落外貌构成上起着重要作用. ②属级所含种数较多的有委陵菜属(Potentilla)(8种)、蓼属(Polygonum)(7种)、蒿属(Artemisia)(5种)、风毛菊属(Saussurea)(4种)、马先蒿属(Pedicularis)(4种),其他属所含种数均在4种以下.仅含1种的属有88属,占该区总属数的76.5%,所含种数占该区总种数的50.3%;本区内种属比(种/属)为1.44,低于拉萨河流域(2.78)[10]以及东部米拉山区(2.39)[16]植物种属比的水平.由此可见,本研究区维管束植物属内种系相对贫乏,分化程度较弱. ③菊科、禾本科、蔷薇科、豆科等大科在本区植物组成中占有重要地位,科内大属的优势较为明显,在这些科、属内,没有高大乔木,灌木全为低矮灌木,草本所占比例大,为89.2%,是本区的主导物种,这正是高寒植被类型所具有的特点[10].

-

本研究区在植物区系中属于泛北极植物区青藏高原植物亚区藏南山地灌草草原区[17].通过对植物区系组成的研究,用以揭示该区植被的发生、发展和组成等特征,为了解灌丛草地群落结构、合理利用植物资源以及生物多样性保护奠定科学基础.

将该区灌丛草地群落中的47科115属166种植物分布区类型进行归并,结果见表 2.从表 2可以看出:①在全部的47科植物中,以世界分布成分最多,有27科,占总科数的57.4%;其次为泛热带分布和北温带分布成分,均有8科,各占总科数的17.0%. ②属比科更能反映出植物系统发育过程中的进化分化情况和地区性特征[18].在这115属植物中,以北温带分布成分最多,共有50属,占总属数的43.5%,其次为世界分布成分,有19属,占总属数的16.5%,再次为旧世界温带分布成分,共有9属,占总属数的7.8%,其他分布成分比例较小. ③在这166种植物中,以东亚分布成分最多,共有63种,占总种数的38.0%;其次为中国特有分布成分,共有37种,占总种数的22.3%,再次为北温带分布成分,共有30种,占总种数的18.1%.其他分布成分的比例较小,均不超过7%. ④科的分布型中以广布温带的世界性大科为主,属的分布型中温带成分(类型8-11,14)有73属,占该区总属数的63.5%,种的分布型中温带成分有105种,占该区总种数的63.3%.说明温带成分是该区植物区系的主要构成成分,表明该区植物区系具有较强的温带性质,反映出其起源的温带渊源,这与拉萨河流域[10]的研究结果一致. ⑤不论在科的分布型还是属的分布型中,世界分布成分的比例均较高,科中世界分布类型比例为57.4%,属中世界分布类型比例为16.5%.世界分布成分比例较高往往反映出植被的次生性[19],这与雅鲁藏布江干旱河谷气候变化以及当地农牧民对灌丛的人为干扰相一致. ⑥研究区内没有中国特有科分布,中国特有属分布有1属,为马蹄黄属(Spenceria);中国特有种分布共有37种,占总种数的22.3%,其中中国特有分布变型有5种,西藏特有分布变型有14种,西南特有分布变型有6种,西南、西北特有分布变型有12种,分别占总种数的3.0%,8.4%,3.6%和7.2%.该区植物地理成分表现出一定程度的特有性.

-

植物群落的外貌是由群落的建群种为主的生态型通过组合在视觉上所反映出来的景象[1],是植物群落与外界环境长期作用的结果,研究群落外貌有利于更深层次地认识群落.通过对生活型、叶质、叶级和叶缘等分析,可以有效地了解群落的特点和性质以及植物对外界环境的适应程度.

-

生活型是植物在其进化过程中,对于特定环境长期适应的结果,相同的生活型表明植物对环境具有相同或相似的适应能力[18].

将本研究区灌丛草地群落组成制成生活型谱(表 3),从表 3中可以看出:①在该区的生活型谱中,地面芽植物种数最多,其次为一年生种子植物,地上芽植物最少.地面芽植物占优势而地上芽植物比例最小,是本区高原高寒气候所决定的. ②高位芽植物组成中,全部为矮高位芽植物,说明高寒地区气候特征对大级别高位芽植物生长有较强抑制. ③地下芽植物占比较小,说明环境较为寒冷干燥[1].通过灌丛草地群落的生活型分析,总体上反映了研究区具有半干旱高原季风气候寒旱的特点.

-

叶的性质既可以反映群落的生态,也可以反映群落的历史,是构成群落外貌的显著标志之一[20].参照叶级划分标准[15]对该区灌丛草地群落植物叶级进行归并,同时统计各物种的叶型、叶质和叶缘等信息,结果见表 4.

叶级在一定程度上反映了组成群落植物的生态类型和环境特点[21].从表 4叶级统计结果可以看出,该区灌丛草地群落植物的叶级微型叶类型种数最多,有71种,其次为小型叶,有57种,藓型叶种数最少,仅有2种.叶级以微型叶为主,符合小叶片植物于干旱和寒冷地区占比较高的规律[1].没有大级别叶级出现,说明大级别叶级植物不适宜于高寒环境生长.

从表 4可以看出,该区灌丛草地群落植物以单叶为主,占78.3%,复叶所占比例较小,仅有21.7%.

叶质在一定程度上也反映了组成群落植物的生态类型和环境特点[21].革质叶比例大,表明群落中常绿阔叶植物比例大;草质叶比例大,表明草本植物或落叶树种比例大[21].从表 4中可以看出,灌丛草地群落中的草质叶质植物种数最多,有98种;其次为纸质叶,有46种,肉质叶和革质叶最少,分别有12种和10种.研究区内没有常绿物种且草本比例高达89.2%,是造成该区叶质如此分配的主要原因.

从叶缘来看,该区灌丛草地群落全缘叶植物所占比例较大,为69.3%.据研究,温带地区蒙古栎群落全缘叶占22.3%[1],青藏高原东南部巨柏群落全缘叶占46.0%[22],热带雨林中全缘叶占的比例最高可达85.0%[1],而该区群落全缘叶占69.3%,这也反映了叶缘状况受气候、温湿条件等外界环境因素影响明显.

-

群落内为优势种的高位芽植物的四季外貌变化是影响群落季相的最直接因素.研究区灌丛草地群落内高位芽优势种植物均为落叶植物,加之该区四季气候区别明显,导致群落季相变化以春秋季最为显著.群落季相上呈现为冬春枯黄,夏季灰绿.返青期始于4月上旬,进入雨季降水量逐渐增加,但土壤退化沙化严重、持水性差、地表枯落物少,加之建群种沙生槐叶片表面具柔毛,导致整个群落外貌呈现为灰绿色.研究区内灌丛草地群落盖度不足60%,土地伴有不同程度的退化或沙化,所以生长旺季会出项斑块.雨季过后,小叶栒子(Cotoneaster microphyllus)、拉萨小檗(Berbiris hemsleyana)等物种叶色变化明显,此时群落外貌色彩鲜艳.而进入冬季,降水量骤减,气温降低,植物叶片枯黄凋落,地表裸露,群落外貌与地表颜色一致.

-

调查结果显示:①本区灌丛较低矮,高度不超过1.5 m,盖度为35%~45%,散布于草地之上.灌木层组成物种数较少,仅有18种,占总数的10.8%.不同地理位置优势种不同:平坡的优势种为沙生槐,斜坡没有明显的优势种,一般为绣线菊属(Spiraea)、野丁香属(Leptodermis)、锦鸡儿属(Caragana)、拉萨小檗(Berbiris hemsleyana)、小叶栒子(Cotoneaster microphyllus)等混合生长.灌木一般成丛分布,极少单株生长,当年新株和往年枯株混合生长,沙生槐群落内枯株所占比例较高,约为20%,其他灌丛群落内枯株比例低. ②草本层高度一般在50 cm以内,偶有如白草(Pennisetum flaccidum)、固沙草(Orinus thoroldii)、臧橐吾(Ligularia rumicifolia)等少数物种的高度可达80 cm;平坡沙生槐群落内草本层盖度小,仅占10%,其他灌丛草地群落草本层盖度相对较大,为40%~50%;草本层所含物种数多,有148种,占总物种数的89.2%.平坡的优势种为固沙草(Orinus thoroldii)、白草(Pennisetum flaccidum),斜坡的优势种为垂穗批碱草(Elymus nutans)、老芒麦(Elymus sibiricus). ③灌木地上部分活体生物量干质量平均为98.5 g/m2,草本植物地上部分活体生物量干质量平均为18.2 g/m2.研究区内围栏封育2年样地灌木地上部分为110.2 g/m2,草本植物地上部分为41.0 g/m2.

植物群落是在一定的气候基质及生物等因素的综合作用下形成的植物组合[23].研究区内人类、动物活动频率较低,受外界生物因素干扰较少,说明气候基质对群落结构的形成起着关键作用.研究区内个别物种[如尼泊尔酸模(Rumex nepalensis)、臧橐吾(Ligularia rumicifolia)]植株高度相较于拉萨河谷地带较低矮[10],形态上呈现为不同的生态型.生态型上表现出的不同与生境差异有关[1].

-

研究区内植物群落类型较单一,土地也伴有一定程度的退化和沙化,这些都会影响该区生态系统的稳定性.通过引种示范,不仅可以丰富该区树种组成,改变树种单一问题,而且为抗旱造林和植被修复起到指导作用.

2017年4月于研究区进入雨季之前进行了人工植被修复试验,分别选择乡土树种、经济树种、区外引进树种和传统修复树种作为退化、沙化土地修复的先锋植物.区外引进树种引自甘肃省民勤治沙综合试验站. 2017年9月对试验地移栽树种进行了成活率调查,结果(表 5)显示:

1) 小叶醉鱼草(Buddleja minima)全部成活,榆树(Ulmus pumila)、樟子松(Pinus sylvestris var. mongolica)、北京杨(Populus beijingensis)、藏川杨(Populus szechuanica var. tibetica)、青杨(Populus cathayana var. cathayana)成活率都超过90%,花棒(Hedysarum scoparium)、梭梭(Haloxylon ammodendron)成活率在30%以下.

2) 综合来看,传统修复树种和乡土树种成活率都比较高,分别为90.5%和81.2%,其次为经济树种,成活率为69.6%,区外引进树种成活率最低,仅为32.0%.

3) 成活率调查过程中发现,苹果(Malus pumila)、枸杞(Lycium chincnse var. chinense)等经济树种枝头已有果实出现,说明该批次引进的经济树种已经开始发挥经济效益.

2.1. 灌丛草地的种类组成

2.1.1. 科、属统计

2.1.2. 地理成分分析

2.2. 灌丛草地的外貌

2.2.1. 生活型

2.2.2. 叶的性质

2.2.3. 季相

2.3. 灌丛草地群落的结构

2.4. 人工植被修复试验

-

1) 从科、属的组成成分分析来看,雅鲁藏布江流域亚高山灌丛草地群落的种类组成多样但较分散,以单种科、单种属成分居多,其中单种科有22科,占总科数的46.8%;单种属有88属,占总属数的76.5%.种属比为1.44,属的密集度小,分化程度不高.

2) 地理成分分析结果表明,科、属、种的分布区类型可分别划分为9类、20类、20类.其中,科的地理成分主要以世界分布为主,大多数是广布温带的世界性大科.温带成分的属有73属,占该区总属数的63.5%;温带成分的种有105种,占该区总种数的63.3%,以上说明本区温带性质明显.本研究样地范围有限,导致区系组成较为简单,区系成分丰富度小.

3) 研究区受印度洋季风影响显著,干湿季分明,因此,其群落外貌特征与此有关.生活型谱分析结果表明,地面芽植物优势地位明显.叶的性质分析结果表明,微型叶叶级所占比重最大,为42.8%;单叶叶型所占比重大,为78.3%,草质叶叶质所占比重最大,为59.0%,全缘叶叶缘所占比重大,占69.3%.高寒生境的特质是形成该群落特征的主要原因.

4) 研究区内灌丛草地群落外貌上呈现为冬春枯黄,夏季灰绿.灌丛高度低矮,群落结构简单,没有乔木层,灌木层与草本层分层现象明显.灌层组成物种种数较少,于研究区内相互独立,各自成丛生长.臧橐吾(Ligularia rumicifolia)、尼泊尔酸模(Rumex nepalensis)等物种植株高度于研究区内相较于拉萨河谷地带低矮,这与生境差异有关.

5) 从同期开展的人工植被修复试验来看,移栽的乔木、灌木树种长势不一,乡土树种和传统修复树种成活率高,区外引种树种成活率低.经济树种成活率较高,栽种当年即结实,以后可逐渐发挥其经济价值.建议对该地区进行植被修复时,应以乡土树种和传统修复树种为主,进行退化、沙化生态系统修复时宜应先种植以地面芽植物为主的先锋植物.

下载:

下载: