-

在耕地不可移动性、面积有限性和可变性强等特性的约束下,耕地保护是确保“粮食安全、经济发展、生态维持”的重要基础. 1998年,我国以立法的形式明确规定耕地保护是我国的一项基本国策[1],此后又相继出台了《基本农田管理条例》、耕地占用补偿制度等相关的法律、法规.尽管我国已实施了最严格的耕地保护制度[2],但是耕地无序竞争、耕地边际化、耕地生态系统退化仍是我国耕地保护过程中面临的最为严重的现实问题[3].目前大多学者在耕地保护的研究上主要集中在从耕地的区位条件[4]、质量条件[5-6]及综合耕地条件[7]出发合理划分保护区,并对不同区域内的耕地进行差别化保护;从生计资产差异[8]、耕地综合水平[9]角度对耕地的社会、生态、非使用价值进行核算,从省域、县域尺度研究不同耕地的经济补偿机制;基于农户[10]、政府[11]、市场[12]等视角制定耕地保护的共同但有区别的责任机制.然而,现有研究和耕地保护实践常常忽略了乡村人口变动对耕地保护带来的影响.

农户在耕地保护中处于微观核心主体地位[13],受经济、社会等因素驱动,农村青壮年劳动力大量外出导致劳均耕地增多,耕地大量边际化甚至撂荒;而且,这部分劳动力及其带动的家庭人口进城后势必导致住房、教育、医疗等民生项目和城镇基础设施用地的增加,加之,城镇也需增加建设用地来拉动、吸引农村人口的转移.耕地要保护、城镇要发展,就需积极推进“增减挂钩” “地随人走”等政策,以解决土地的供需矛盾.与此同时,农村留守劳动力平均劳动年龄的增加,尤其是山区,在没有外来因素干扰的情况下,耕地区位条件的优劣直接决定其是否被闲置或撂荒.本研究以常年外出劳动力及迁移人数来描述研究区的人口变化特征,以地块的区位条件来描述耕地的利用可能性,以乡(镇)为研究单元探讨人口生存状况、耕地立地条件在空间上的聚集规律,以此划分耕地保护区,并提出各区相应的保护策略.

全文HTML

-

样区石柱县地处渝鄂交界处,辖32个乡(镇),幅员面积3 012 km2.地处渝东褶皱带,属于巫山大娄山中山区,地势总体上呈东高西低态势,境内有近似平行呈东北—西南走向的七曜山、方斗山贯穿,形成“两山夹一槽”的地貌格局.中低山是主要的地貌单元,海拔≤500 m的丘陵区仅占6.2%.属中亚热带湿润季风气候,年平均气温16.5 ℃,年均降水量1 103 mm.植被为亚热带常绿阔叶林和落叶阔叶林,以马尾松、杉木为主,生态涵养、生物多样性保护在本样区具有重要意义.

2014年底,样区GDP总量129.24亿元,人均GDP为3.3万元.户籍人口54.66万人,年末常住人口为38.65万人,常年外出务工劳动力占劳动力总数的43.34%.样区总体上属人口外流县,除南宾、黄水、冷水等乡(镇)外,其余常住人口均小于户籍人口.耕地平均坡度9°,坡度在≤15°和>15°的耕地面积分别占75.01%和24.99%.受乡村劳动力外流、耕作条件比较恶劣的影响,样区耕地撂荒现象明显.因此,基于人口流动特点、耕地区位优劣条件开展样区耕地保护研究具有重要意义.

-

主要数据来源:① 2014年土地利用数据来源于样区土地利用变更结果,利用ArcGIS从中提取耕地、居民点地块数据;②交通数据基于课题组对10 m分辨率遥感影像解译所得;③ DEM(30 m分辨率)数据来源于中国西部数据中心,用slope工具得到样区坡度图;④行政边界、乡(镇)边界、乡(镇)及县城所在地数据来源于样区国土局提供的1:1万标准分幅地形图;⑤ 2014年人口迁移数据、常年外出打工人数来源于样区统计年鉴、农经报表,其中人口迁移数据由常住人口减去户籍人口所得.将耕地、居民点转换成点数据,用extract value to point工具识别DEM、坡度图获得耕地、居民点质心的高程、坡度及耕地到居民点的距离、耕地通道性、耕地到乡(镇)距离、耕地到县城距离等,用near工具获得.

-

户籍人口与常驻人口的差异可度量地区人口迁出、迁入的占比情况,常年外出务工人数的多少可度量地区劳动力外出的程度.以乡(镇)为基本单元,用户籍人口与常住人口的差值、常年外出务工占本区域人口的比例作为衡量乡(镇)人口变化的数量特征,引入Getis-ord Gi*指数识别局地迁移冷热点.

-

熵权TOPSIS的实质是利用熵权确定指标权重,再对指标进行优劣排序,以有效消除主观因素对评价结果的影响[14].利用熵权TOPSIS分析样区耕作条件的空间差异,计算步骤如下:

1) 构建原始评价指标:

假设有m个评价目标,n个评价指标,i=1,2…m,j=1,2…n).

2) 数据标准化:

Xijmax为同一指标j列最大值.

3) 计算信息熵:

式中:K为常数,公式为K=1/lnm;Pij为第i个评价目标下第j个指标所占m个评价目标第j指标的比例,公式为

${P_{ij}} = {X_{ij}}^\prime /\sum\limits_{i = 1}^m {{X_{ij}}^\prime } $ .4) 确定权重:

5) 计算加权矩阵:

6) 计算方案最优解和最劣解:

7) 计算方案与最优解最劣解间的欧式距离:

8) 计算综合指数:

-

在“城乡”推拉作用促使农村青壮劳动力大量外流的背景下,基于耕地区位条件的优劣实施差别化耕地保护策略尤为重要.一般情况下,耕地区位条件受多种要素的共同影响,如地块到居民点距离、与交通干线的距离、地块与乡(镇)政府驻地距离、地块到县城距离、地块高程、地块坡度等(表 1).样区地形起伏频繁,距离因子引入地形位指数进行修正[15].居民点对地块的影响体现为耕作半径,特别是在青壮劳动力进一步转移且不宜机械化的山区,耕作半径>800 m是区位主导边际化的主要因素[16].乡(镇)政府驻地、县城距离影响因素体现在利于耕作和建设占用方面[4],距离乡(镇)政府驻地、县城近的地块受农产品市场健全、需求大、流通快的驱动作用,利用程度较高;乡(镇)或县政府所在地,对人口迁移具有“拉力”,人口的增加必然会导致居住用地及其配套设施用地的增加,致使城镇周边耕地存在被占用的风险.交通干线对地块的影响主要体现在耕地的可达性越好,耕作半径越大,耕地利用率越高.高程、坡度的影响体现在高程、坡度越大,耕作便捷性越差;相对平缓区的农业配套设施建设,也常常先于海拔高、坡度大的区域的建设.

-

运用熵权TOPSIS得到每个地块的贴近度(Cj),因所选指标对区位条件的作用均呈负相关,贴近度越小,地块区位条件越好.按最大相似原理,用自然断点法将样区综合耕地区位贴近度分为4类,Ⅰ到Ⅳ类分别按4分到1分赋值.引入耕地综合区位熵评价乡(镇)耕地综合区位条件.计算公式为:

式中:L为乡(镇)耕地区位总分值;F为样区地块的区位分值;Fij为j乡(镇)区域类第i块耕地的区位分值;M为样区对应F耕地的面积;Mij为j乡(镇)区域内第i块耕地的面积.

-

聚类分析是用某种数学方法定量确定样本间的差异性或者相似性[17],能基于多因素间的相似性程度来研究区域的差异以达到对地理事物分区、分类的目的[18].用K-均值聚类的方法,用欧式距离法计算出类与类间的距离以表述类间的亲疏程度,以类与类间的亲疏程度逐级分类合并.

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源及处理

1.3. 研究方法

1.3.1. 乡(镇)人口特征

1.3.2. 熵权TOPSIS模型

1.3.3. 地块耕作条件指标选取

1.3.4. 乡(镇)耕地区位条件综合优劣度计算

1.3.5. 聚类分析模型

-

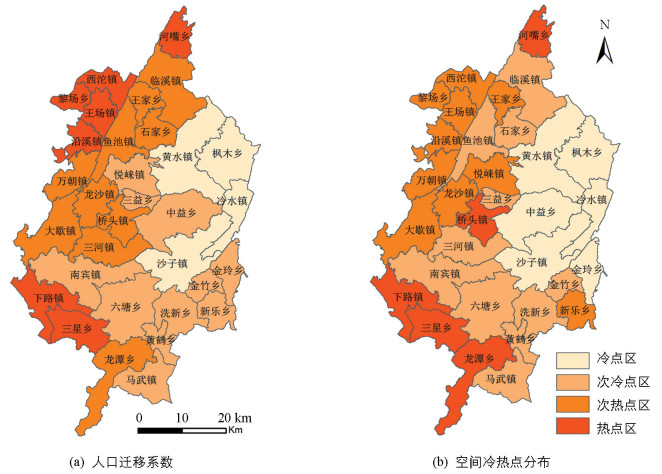

表 2可看出,样区总体以人口“析出”为主(除县城所在地南宾镇及“大黄水”旅游圈的黄水镇、冷水镇常驻人口大于户籍人口,其余29个乡镇均以迁出为主).下路镇外迁人口最多,占总人口的38%;外迁人口占户籍人口比超过50%的为三星乡;常年外出人口占常住人口比超过50%的有三星乡、王场镇、王家乡、龙沙镇.三星乡既是人口迁出比最大又是常年外出打工比最大的乡(镇).

为进一步分析各乡(镇)人口迁移的空间特征,对外出人口迁移系数及常年外出人口系数进行冷热点分析(图 1).

由图 1可知,总体来看,户籍人口与常驻人口差及与常年外出人口务工比均呈较强的“冷热”空间集聚效应,二者在空间上的冷热点分布有很大的相似性.外出人口务工比的热点区主要为样区西南的下路镇、三星乡,西北的西沱镇、黎场乡、王场镇、沿溪镇及最北边的河嘴乡;次热点区紧靠热点区分布,整体上呈西南、西北向东北的“变冷”趋势.户籍人口与常住人口差的热点区较外出人口务工比在西南方向增加了龙潭乡,西北方向外出人口务工比的热点区全部变成次热点区,同时增加了位于样区中部的桥头镇.冷点区常年外出人数的冷点区增加了中益乡和金玲乡.作为经济文化中心的南宾镇以及旅游业发达的黄水镇,因其相对丰富的就业机会及良好的基础服务设施,组成样区两大人口变化冷点核心区.

-

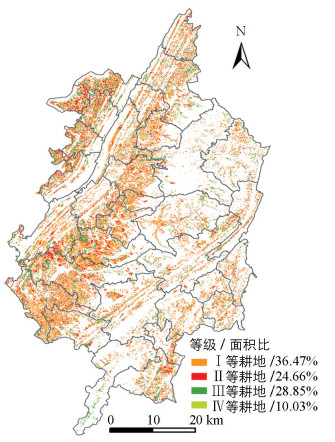

表 1可看出,地块与居民点的距离、地块坡度对耕地区位条件的影响最为显著(>0.2),其次为与交通干道的距离、与县城距离、与乡(镇)政府驻地的距离,地块高程对耕地区位条件的影响较弱(<0.1).按最大相似原理,采用自然断点法把样区综合耕地区位贴近度分为4类,分别在0.014 69~0.061 85,0.061 86~0.120 99,0.121 00~0.0.188 09,0.188 10~0.550 96区间上划分不同等级,如图 2所示,样区耕地区位条件中Ⅰ等地所占面积最多,其次为Ⅲ等地,占地面积最少的为Ⅳ等地.

Ⅰ等地251.77 km2,占样区耕地总面积的36.47%,占耕地地块总数的26.73%. Ⅰ等地有很明显的区位优势,通达性好.受耕地区位条件中耕作距离的影响较大,居民点附近的道路通达性较高,距离居民点的平均修正距离7 m;地块通达性好,平均修正距离17 m,地块平均坡度2.6°.

Ⅱ等地170.27 km2,占样区耕地总面积的24.66%,占耕地地块总数的23.33%. Ⅱ等地区位优势随距离的增加而减弱. Ⅱ等地有明显的区位优势,通达性较好.居民点附近的道路通达性比较高,距离居民点的平均修正距离31 m;地块通达性较好,平均修正距离21 m.地块平均坡度8.3°.

Ⅲ等地199.16 km2,占样区耕地总面积的28.85%,占耕地地块总数的32.9%. Ⅲ等地区位优势不明显,地形起伏较大,地块平均坡度12.4°,主要受地块高程、与乡(镇)政府驻地距离、与城区距离的影响.

Ⅳ等地69.21 km2,占样区耕地总面积的10.03%,占耕地地块总数的17.04%. Ⅳ等地区位优势不显著,耕作条件差,通达性低,地形起伏大,地块平均坡度13.35°,Ⅳ等地地区存在大量撂荒地块.

-

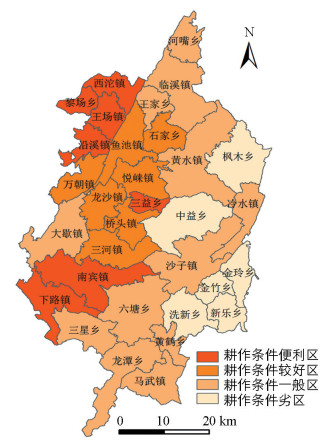

依据上述计算结果,将样区各乡(镇)耕地质量综合得分分为耕作条件便利区、耕作条件较好区、耕作条件一般区、耕作条件劣区4类(图 3).总体来看,耕作条件西部好于东部,行政面积小的乡(镇)高于面积大的,边缘乡(镇)低于靠近城区的.样区西部为地势平缓的槽谷和平坝,坡度较小,通达性高.东部以山地为主,山高坡陡,地势高差较大,通达性较差;行政面积小的乡(镇),其地块受乡镇市场的影响力更大;靠近城区的乡(镇)可获得更高的分值.耕作条件便利区、耕作条件较好区各有7个乡(镇),耕作条件一般区有12个乡(镇),耕作条件劣区有6个乡(镇).由表 3可知,耕作条件综合得分高值区位于西北平坝区,黎场镇耕地质量综合得分最高,其Ⅲ、Ⅳ等地占该镇耕地面积的15.9%;耕作条件综合得分低值区位于七曜山区,最低值为金铃乡,其Ⅰ等地占该乡耕地面积的11.2%.

-

在进行耕地保护分区时,为真实反映人口对耕地利用的影响,本研究使用常住人口的相关情况反映人口流动特征及其对耕地利用的影响.样区除有大量人口流入的南宾镇、黄水镇及少量流入的冷水镇外,其余乡(镇)均以流出为主.人口流出后不仅其所拥有的宅基地大多处于闲置状态,所承包的耕地也处于粗放经营或撂荒状态.借助SPSS的K-均值聚类分类工具对不同人口流动状况、耕地区位特征进行划分(表 4).黄水镇是样区重要的旅游景区,受到政府和企业的青睐,未来伴随“大黄水圈”的进一步打造,黄水镇对人口将更有吸引力,据此调整K-均值分类结果,将黄水镇划分入Ⅰ级耕地保护区.

Ⅰ级区为耕地多功能保护区.耕地的多功能是指耕地在利用过程中并不单纯地强调传统的第一性生产力(即生产功能),而是在不影响生产功能的同时,发挥并积极拓展耕地本身具有的景观生态、生产教育、优质高效等方面的用途.耕地多功能区常常离不开社会经济和自然地理条件的支撑,需要经济社会发展到一定阶段才能出现,城乡居民也才能对耕地的景观生态、田园游憩、产品品质和功能等服务的供给有较大需求.该区域以人口流入为主,城镇化水平相对较高,是样区经济发展的两大增长极.为此,在耕地保护时应创新保护思路,体现耕地的多功能、多用途性,不能一味地追求耕地就是用于粮油生产,在产业发展定位上以发展观光、生态旅游和高值农业为主,如蔬菜、瓜果、花卉等.当然,耕地在朝着多功能方向发展时,需要一定的临时建设用地(如设施农用地)作为支撑,否则,很难拓展成功.

Ⅱ级区为耕地重点保护区.耕地区位条件最好,也是外出人口最集中区.该区要严格管制耕地用途,加强耕地保护力度,严格控制耕地弃耕抛荒,建立耕地有偿保护长效机制,加强对农业政策扶持力度,推进差别化粮食生产补贴制度.在严格保护耕地数量的同时,积极推进土地综合整治,提高耕地质量,鼓励工商资本、社会资本参与到该区的土地流转和产业发展过程中,实现耕地的规模化经营.

Ⅲ级区为耕地安全保护区.耕地区位条件最劣,人口外迁率较高,主要位于七曜山区和边缘乡(镇),宜农宜耕地少,水土流失严重,仍有部分耕地处于25°的斜坡上.该区重点保护耕地质量等别高、地形平坦处的耕地,全面推进25°以上耕地的退耕还林.对远离建制镇、地形起伏大的居民点实施搬迁.有序推进废弃闲置多年宅基地复垦,结合建设用地拆旧补新措施增加耕地有效面积.

Ⅳ级区为耕地改良保护区.耕地区位条件较好,人口外迁率较高.该区以发展中药材、莼菜、辣椒等特色农产品为主,建立以企业化经营为导向的特色加工产业,扶持龙头企业.

Ⅴ级区为耕地精细保护区.该区位于七曜山区,耕地区位条件和人口外迁率处于双低水平.该区要把握好人口与资源环境的矛盾,控制人口增长,鼓励农民进城.积极推进陡坡耕地的退耕还林,发展高山畜牧业. 25°以下有条件的耕地,积极发展中药材、辣椒等特色农业种植,提高农民收入.

2.1. 人口变化特征

2.2. 耕地区位条件

2.3. 乡(镇)、村区位优劣评价

2.4. 基于人口流动、耕地区位条件的耕地保护分区

-

样区除南宾镇、黄水镇、冷水镇为人口流入区外,总体以人口迁出为主.人口迁移与常年外出人数比呈较强的“冷热”空间集聚态势,整体上呈由西南、西北乡(镇)向东北的“变冷”的趋势.

样区在没有外来因素干扰情况下,耕地区位条件的优劣决定耕地是否被闲置.选取与居民点的距离(C1)、田间道路通达性(C2)、与乡(镇)政府驻地距离(C3)、与县城距离(C4)、田块坡度(C5)与田块高程(C6)作为衡量耕地区位条件优劣的重要指标,运用熵权TOPSIS得出:C1>C5>C2>C4>C3>C5.

样区耕地区位条件中Ⅰ等地所占面积最多,其次为Ⅲ等地,占地面积最少的为Ⅳ等地,分别占耕地总面积的36.47%,28.85%,10.03%.乡(镇)级尺度看,样区耕地区位条件西部好于东部.

基于人口流动、耕地区位条件,通过K-均值聚类分析,将样区的耕地保护划分为耕地多功能保护区、耕地重点保护区、耕地精细保护区、耕地综合改良保护区、耕地精细保护区.对人口流入区,适当放宽耕地占补平衡的标准,为吸引、容纳更多的流入人口创造机会.对人口流出区域,有效逐步推进闲置、废弃宅基地复垦,增加耕地有效面积,为城镇建设提供指标;25°以上坡耕地退耕还林;对耕地区位条件较好区,扶持主导产业,实施耕地规模化经营;对有独特立体气候区,积极推进特色产业发展.

下载:

下载: