-

乡村振兴的核心目的是系统构建人口、土地、产业等多种发展要素的耦合格局,实现乡村的全面复兴[1].随着工业化和城镇化的快速推进,城乡人口流动加速,经济社会发展要素重组与交互作用更加明显,作为城乡接合部的近郊区乡村更易受到工业化与城镇化推进的影响,当地居民不得不对这些影响做出适时的响应与调整,从而导致该地区社会经济形态和地域空间格局的重构,即乡村的转型发展[2].乡村转型涉及人口、土地利用、产业等多个方面[3],乡村转型过程中人口及各种社会经济发展要素的超前或滞后转型将使乡村地域系统发生不同程度的反馈与响应,从而影响区域农业和农村的可持续发展[1].人口、土地利用、产业配置的协调性是衡量乡村转型是否可持续的重要标准[4],乡村资源的合理配置是实现乡村可持续发展的重要路径[5].

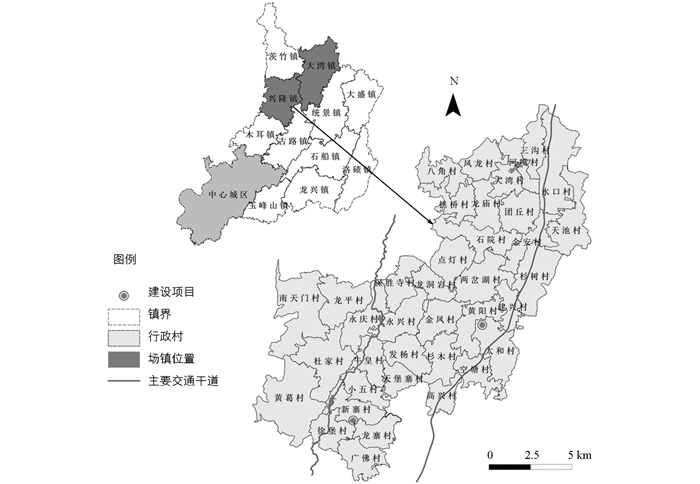

相关学者对乡村人口、土地利用、产业(人、地、业)转型做了大量研究,研究内容主要集中在乡村土地利用转型[6]、产业发展转型[7]和人口转型[8]等单个要素的研究,以及人口、土地利用、产业的耦合协调研究[9-10],系统探索乡村“人、地、业”3要素转型差异及影响因素的研究较少;研究方法上运用Pearson分析方法[11]、地理加权回归分析[12]、Logit模型分析[13]等识别乡村转型影响因素,关于影响因素对转型度影响力大小的研究较少;研究区域以跨省级行政区的大区域[9]、省[3-4, 14]、市[10]、县[6]等宏观尺度研究为主,具体到行政村级的微观尺度研究成果相对较少.据此,本研究选取重庆市近郊兴隆镇、大湾镇为研究区,研究单元具体到行政村级,测度该区域乡村“人、地、业”3方面转型差异,运用地理探测器模型探测各影响因素对“人、地、业”3方面转型度的决定力大小,从崭新的视角认识近郊区乡村转型的特征和影响因素,完善微观尺度乡村转型理论研究,以期为落实“乡村振兴”战略,促进乡村地区高质量发展提供参考.

全文HTML

-

重庆市渝北区兴隆镇、大湾镇位于渝北区西北部,东北-西南走向,北与四川省广安市接壤,东南与渝北区统景镇、古路镇、木耳镇为邻,西与北碚区相接(图 1);幅员面积115.40 km2,下辖38个行政村,自东向西有渝邻高速公路、G210国道贯穿南北,距渝北区政府仅半个小时车程. 2镇均处于渝北区中心城区外围,近年来随着渝北区城镇化的快速推进,农业公园、花漾渔村等开发项目先后在兴隆镇、大湾镇落地建设,以此为契机带动了2镇经济社会的快速发展,给乡村地区注入了新的发展活力. 2010年至2017年,2镇农村人均可支配收入由10 047元上升到18 647元,纯农户由12 597户下降到7 054户,人均收入水平不断提高,农户非农化倾向更加明显;农村建设用地由1 305 hm2下降到1 295 hm2,适度经营农用地面积由1 043 hm2上升到2 213 hm2,农村建设用地、农用地利用集约化凸显;农村生产总值由108 558万元上升到182 777万元,第一产业占农村生产总值比重由66.5%下降到60%,经济发展水平得到了较大提高.研究区在“人、地、业”快速转型发展的同时,存在发展空间差异大、协调性差的问题,如何优化该区域乡村“人、地、业”系统,实现乡村高质量、可持续发展是该区域今后主要的发展方向.

-

“人、地、业”转型数据主要涉及2镇各行政村2010年与2017年的土地利用数据、适度经营耕地面积、粮食产量、人口数量、非农劳动力转移、人口从业情况、二、三产业产值等数据;影响因素分析数据涉及2镇高程、坡度、交通路网、农村经济社会发展数据等.其中,交通路网、土地利用数据来源于2010年与2017年渝北区国家土地利用变更调查数据库,适度经营耕地面积、农村经济社会发展数据来源于2镇2010年与2017年农业生产年报、农业收益分配年报及实际调查,高程、坡度数据来源于渝北区10 m×10 m DEM数据;评价所使用的数据由对各评价指标统计数据进行极值标准差处理后得到.

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源

-

借鉴乡村转型发展评价的相关研究成果[3, 14],结合研究区实际情况及数据的针对性、合理性、可获取性,从“人、地、业”3方面构建乡村转型评价指标体系(表 1).指标体系目标层包括人口转型度、土地利用转型度和产业转型度3项指标.

乡村振兴要坚持城乡融合发展,推动农业人口生产、生活方式向城镇化转变.本研究中人口转型指村民由农业从业人员向城镇人口转变,劳作方式由传统农耕劳作向非农产业活动转变,选取非农劳动力转移率、二三产人员从业比例2项指标衡量其转型度,2项指标均为正向指标,值越大表示人口转型度越大.

乡村振兴要求巩固完善农村基本经营制度、发展多种形式的适度经营规模,以提高农村土地利用效率.研究区位于城市近郊区,土地资源稀缺,加之重庆市严格施行“四山”管制规划,限制建设用地的无序扩张,研究区的乡村土地利用转型主要体现在耕地的集约规模化经营与宅基地的高效利用方面,本研究选取适度经营耕地面积占比、农村居民点用地年变化率来衡量乡村土地利用转型,其中农村居民点用地年变化率为负向指标,值越大表示土地利用转型度越小.

乡村产业振兴要求农村一、二、三产业融合发展,建全乡村产业体系,实现产业兴旺,其核心是要实现农业的高效增收.与此相对应,本研究中产业转型指农业产值遵循库兹涅次法则[15],在整个国民收入中的比重下降;农业产出随着农业技术进步、农业劳动力效率提高,由低效产出向高效产出转变,选取农业产出率、产业结构变化率衡量产业转型度,2项指标均为正向指标,值越大表示产业转型度越大.

-

采用均方差决策法计算目标层指标和指标层指标的权重,如公式(1)-(7)所示.

1) 指标层权重计算公式:

2) 目标层权重计算公式:

式中:下标ij表示第i目标层第j个指标;r代表标准化后指标值;rij代表平均值;s代表方差;w代表权重;n为村的个数;m为各准则层包含指标的个数.

-

“人、地、业”转型空间差异值由转型度贡献率模型计算得出,根据“人、地、业”转型度对乡村转型度贡献率大小,划分出人口转型优势区、土地利用转型优势区、产业转型优势区.

式中:Xi代表第i个目标转型度,由2017年和2010年转型度之差衡量,其中rij和wij分别表示目标层第i个评价目标对应的第j个指标的标准化数值和权重;V为第i个目标转型度对乡村转型度的贡献率;R为乡村转型度,由第i个目标转型度Xi和对应的权重Wi相乘而得.

-

借鉴已有研究成果[16-18],从自然条件、区位条件和经济条件3方面选取6个因素作为影响“人、地、业”转型度的探测因素(表 2).

自然条件是区域开发的本底条件,自然条件的优劣决定土地开发利用的难易程度,进而影响土地利用方式.研究区地貌以山地丘陵为主,适宜开发的平坝地有限,山地地形坡度大小、海拔高低影响耕地质量、耕种难度及建设用地的扩张,因此本研究选取坡度、海拔2项指标作为区域自然条件的影响因素.

区位条件是区域发展的基础性条件,依据农业区位论[19],区域农业经营方式随着区域与城市距离的增加而不同,因此,到中心城镇的距离将会影响农村土地利用、农业生产及农民生活等各个方面,本研究选取到场镇距离、到主要交通干道距离作为区位条件的影响因素.

经济条件是衡量区域经济发展水平的重要因素,乡村经济发展水平的高低影响农村生产生活各个方面,通常农村经济发展水平高的区域产业发展方式多样,农民从业方式更加多元化,农地的产出效益更高.农村经济总收入是农村经济发展水平的直观反映,农村耕地数量影响农业收益,进而间接影响农村经济发展水平,因此本研究选取此2项指标作为区域经济条件的影响因素.

对探测因素进行共线性检验,当因子VIF值大于10,说明驱动因子间存在冗余,应剔除[20].本研究选取的6个影响因素VIF值均小于2.8,表明因子之间不存在共线性或者共线性现象较弱.

-

地理事物和现象的空间分布受多种自然或经济社会要素的相互作用,探析其形成机理对于掌握地理现象空间分布特征规律具有重要意义.地理探测器由王劲峰等[21]结合空间叠加技术和集合论而提出,最初应用于环境因素对地方疾病形成的影响程度的测算,之后逐渐向其他领域拓宽[22-23].本研究拟将其用于探测自然条件、区位条件和经济条件对“人、地、业”转型速度的决定力,计算公式如下:

式中:nh为探测因素A的类型h(对应一个或多个子区域)内的样本数;n为整个研究区域H内的所有样本数,

$n = \sum\limits_{h = 1}^L {{n_h}} $ ;L为探测因素A的分类数;σ2为整个区域的离散方差. q的取值区间为[0, 1],当q=1时,表明Xi完全由探测因素A决定;反之,当q=0时,表明探测因素A与Xi无关.

2.1. 乡村“人、地、业”转型空间差异测度

2.1.1. 乡村“人、地、业”转型度评价指标体系建立

2.1.2. 指标权重确定

2.1.3. 乡村“人、地、业”空间差异测度

2.2. 乡村“人、地、业”转型空间差异影响因素测度

2.2.1. 影响因素识别

2.2.2. 影响因素测度

-

计算结果分为2部分,第一部分运用公式(8)分别计算研究区2010年与2017年“人、地、业”3要素转型度,基于GIS平台,采用自然断点法将其转型度由慢到快划分为较慢、慢、较快和快4个等级,得到“人、地、业”转型度的基本分布空间格局;第二部分由公式(9)计算乡村转型度,再由公式(10)分别计算“人、地、业”转型度对乡村转型度的贡献率,对比各样本村“人、地、业”转型度贡献率,选取贡献率最大的目标作为测度依据,得出各目标转型度最快的区域.

-

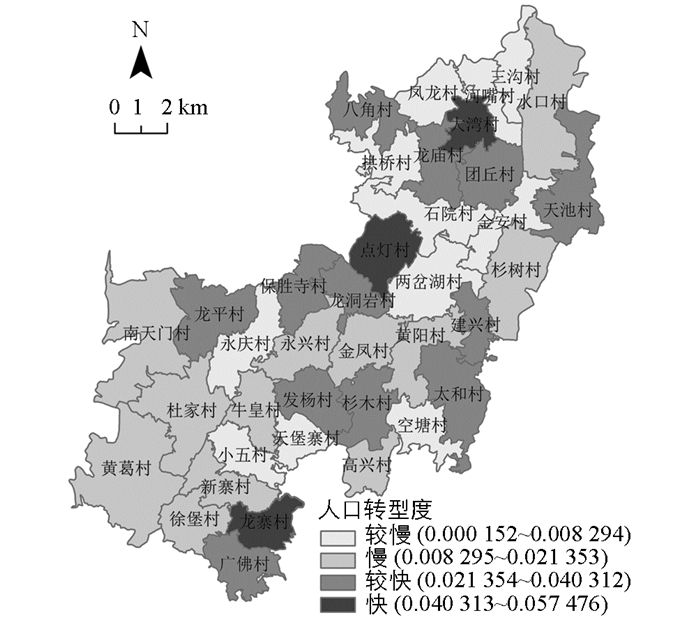

1) 人口转型度:研究区内人口转型度快的村仅3个,散布在研究区域的东南、西北部;人口转型度较快的村12个,集中分布于研究区东南、西北边界;人口转型度慢的村12个,成片分布于研究区南部;人口转型度较慢的村11个集中分布于研究区北部(图 2).人口转型度呈现南高北低、南部差异小北部差异大的特点.

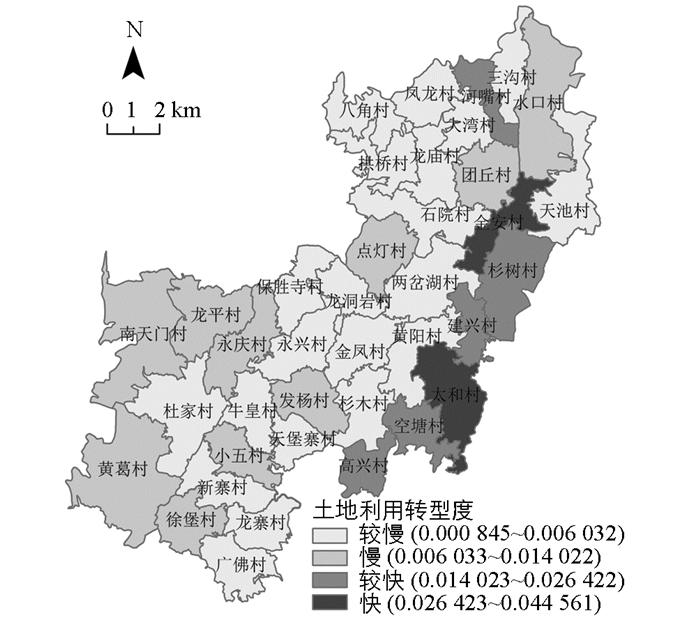

2) 土地利用转型度:研究区内土地利用转型度快的村2个,散布在研究区东部;土地利用转型度较快的村5个,集中分布在研究区东部边界;土地利用转型度慢和土地利用转型度较慢的村比较多,连片穿插分布于研究区的大部分区域,其中土地利用转型度慢的村10个,土地利用转型度较慢的村21个(图 3).土地利用转型度高值区自南向北呈条带状分布于研究区东部,转型度东高西低特征明显.

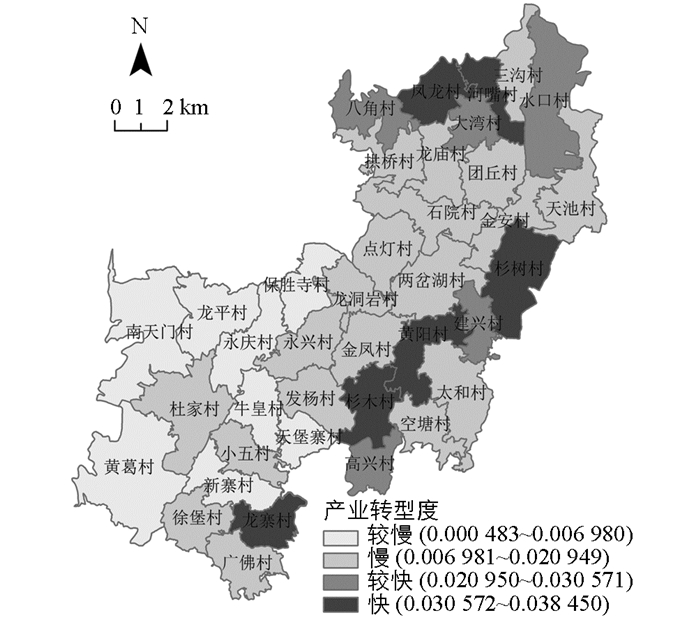

3) 产业转型度:研究区内产业转型度快的村6个,集中分布于研究区域的东南、西北部;产业转型度较快的村5个,散布在研究区域的东南、西北部;产业转型度慢的村19个,集中分布在研究区的中北部地区,亦有少数散布在南部;产业转型度较慢的村8个集中分布在研究区南部(图 4).产业转型度呈现自东向西、由北向南降低趋势,转型度高值区带状分布现象明显.

-

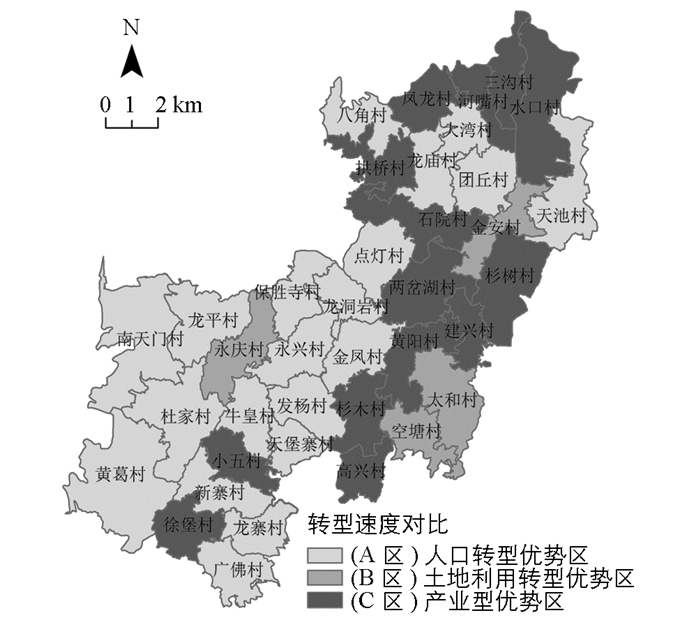

对比研究区内各村“人、地、业”转型度对乡村转型度贡献率,得到人口转型优势区(A区)、土地利用转型优势区(B区)、产业转型优势区(C区)(图 5). A区含盖村数量最多,达20个,大部分集中连片分布于研究区中南部,少量集中分布在北部以团丘村为核心区域;B区含盖村数量最少,仅4个,插花式散布在研究区;C区含盖村14个村,条带状集中分布于研究区的东中部及北部边界区域.各转型优势区村数量从大到小依次为A区、B区、C区.研究区人口转型特征明显,产业次之,土地利用转型最差,与以往研究显示土地城镇化快于人口城镇化的结果不同[9],究其原因主要是以往研究多为跨行政区域的宏观研究,而本研究中研究区为城市近郊区微观地域,土地集约利用水平、人口城镇化水平相对较高.据此,可认为受中心城市扩张影响,研究区乡村转型已经由单纯近郊城市化辐射带动的土地利用转型向人口、产业转型过渡,并逐步由外延式转型向内涵式转型转变,乡村转型协调性、质量化凸显.

-

1) 根据地理探测器模型,将坡度(x1)、海拔(x2)、到场镇距离(x3)、到主要交通干道距离(x4)、农村经济总收入(x5)、农村耕地数量(x6)6项指标分别与研究区人口转型度和人口转型优势区(A区)进行转型度影响因素的空间探测分析.发现海拔(q=0.25)对研究区人口转型度影响较大,而农村经济总收入(0.44)、海拔(0.28)、农村耕地数量(0.22)对A区域影响较大(表 3).这是因为研究区为山地丘陵地貌,海拔低的区域经济发展、基础设施等各方面条件相对较好,农业生产效率高,农业剩余劳动力多且距城镇距离近,这些优势条件为剩余劳动力向二三产业转移提供了有利条件;相比之下,海拔高的区域开展农业生产困难,农业单项收入不足以满足村民生活需要,获取更高收入的动机为剩余劳动力转移提供了现实动力.农村经济总收入是农村经济发展水平的直接反映,农村耕地数量影响农业收益,间接影响农村经济发展水平.经济发展水平高的区域,农业人口更易于向非农产业转移.本研究中人口转型速度最快的区域集中分布于研究区中南部,该区域是农业公园项目建设核心区,经济基础较好;同时,在人口转型度与要素水平的耦合匹配中发现,研究区中南部区域人口转型度与农村经济总收入、农村耕地数量要素水平耦合匹配情况相对较好,据此,可以认为农村经济总收入、农村耕地数量是影响乡村人口转型度加速的主要影响因素.

2) 将各因素与研究区土地利用转型度和土地利用转型优势区(B区)进行转型度影响因素空间探测分析,发现到主要交通干道距离(0.40)、到场镇距离(0.23)、坡度(0.22)对全域土地利用转型度影响较大,而到场镇距离(0.54)、到主要交通干道距离(0.33)、农村经济总收入(0.26)对B区域影响较大(表 3).这主要是因为到主要交通干道、场镇距离近且坡度小的区域农用地转换为建设用地成本低,土地易于开发利用,故这3项因素成为影响土地利用转型的普遍性因素;而农村经济总收入的提升使得村民建设需求扩大、建设能力提升.本研究中,土地利用转型速度最快的区域散布在研究区东部,此处有渝邻高速公路经过,同时此地也是花漾渔村项目建设所在地,便利的交通条件和新项目建设带来的资本注入使得该区域农村经济总收入有了较大提升;同时,在土地利用转型度与要素水平的耦合匹配中发现,研究区东部区域土地利用转型度与到场镇距离、到主要交通干道距离、农村经济总收入要素水平耦合匹配情况较好,据此,可认为到场镇距离、到主要交通干道距离、农村经济总收入是影响乡村土地利用转型度加快的主要因素.

3) 将各因素与研究区产业转型度和产业转型优势区(C区)进行影响因素空间探测分析,发现海拔(0.24)、农村经济总收入(0.21)、到场镇距离(0.17)对全域产业转型度影响较大,而坡度(0.38)、到主要交通干道距离(0.34)、农村耕地数量(0.26)对产业转型度最快的区域影响较大(表 3).这主要是因为地势低平、农村经济收入水平高的区域产业发展基础相对好,随着生活水平的提高,场镇居民的消费结构发生改变,到场镇距离近为该区域农业产业结构的转变提供了市场需求和现实动力;而坡度小、到主要交通干道距离近、农村耕地数量充足的区域与市场联系方便且易于农业生产规模化经营,故成为产业转型度最快的区域.本研究中,产业转型度最快的区域集中分布于研究区的东中部及北部边界区域,东中部有渝邻高速贯通、北部产业转型度加快区域与农村耕地数量呈较高要素匹配水平,南部产业转型度最快的小五村和徐堡村产业转型度与坡度、到主要交通干道距离、农村耕地数量呈高要素匹配,据此,可以认为坡度、到主要交通干道距离、农村耕地数量是影响乡村产业转型度加快的主要因素.

3.1. 乡村“人、地、业”转型度计算结果

3.2. 乡村“人、地、业”转型度空间差异

3.3. 影响因素分析

-

1) 乡村是一个复杂的系统,乡村转型涉及人口、土地利用、产业等各个方面,乡村系统内各子系统协调运行是实现乡村振兴的必要条件.本研究从“人、地、业”3方面构建了乡村转型评价指标体系,运用均方差赋权使得评价结果更具客观性;采用地理探测器模型从自然条件、区位条件、经济条件3方面选取影响因素,探索各因素对人口、土地利用、产业转型发展的决定力,探索结果直观地反映了各因素对评价目标决定力的大小,研究证明地理探测器模型操作性、实用性强,适用于乡村转型影响因素的研究.

2) 对研究区转型度测算结果显示,整体上研究区人口转型度呈南高北低、南部差异小北部差异大的特点;土地利用转型度高值区自南向北呈条带状分布于研究区东部,转型度东高西低特征明显;产业转型度呈自东向西、由北向南降低趋势,转型度高值区呈带状分布现象明显.转型目标优势区域中,A区包含村数量最多,大部分集中连片分布于研究区中南部;B区包含的村数量次之,条带状集中分布于研究区的东中部及北部边界区域;C区包含的村数量最少,插花式分布在研究区东部,各转型优势区村数量从大到小依次为A区、B区、C区.与以往跨行政区宏观研究显示土地城镇化快于人口城镇化的结果不同,本研究中研究区由于位于近郊的特定区位条件,人口转型特征明显、产业次之、土地利用转型最差.总体来看随着中心城市扩散影响,研究区已经由单纯的土地利用转型向人口、产业转型过渡,由外延式转型向内涵式转型转变.明确乡村转型所处阶段,优化配置有限的乡村资源,协调乡村人口、土地利用、产业发展是实现乡村振兴的主要路径.

3) 对人口、土地利用、产业转型度空间差异的影响因素探索显示:①山地丘陵城市近郊区,海拔是影响人口转型度的普遍性因素,海拔低的区域为人口转型提供了有利条件,海拔高的区域为人口转型提供了现实动力;农村经济总收入、农村耕地数量为人口转型提供了经济基础和基础条件,是影响乡村人口转型度加速的主要因素. ②到主要交通干道距离、到场镇距离、坡度3个因素优越的区域为土地利用转型提供了较低的建设成本,是影响土地利用转型度的普遍性因素;农村经济总收入的提升使得村民建设需求扩大、建设能力提升,是影响土地利用转型加速的主要因素. ③海拔、农村经济总收入、到场镇距离3个因素优越的区域为农业产业结构的转换提供了市场需求和现实动力,是影响产业转型的普遍性因素;坡度、到主要交通干道距离、农村耕地数量3个因素优越的区域以及与市场联系方便的优势易于农业生产规模化经营,故这3个因素是影响产业转型加速的主要因素.研究区今后的发展中应统筹不同区位条件乡村的发展速度,注重稳固农村经济社会发展的良好态势,保护农村耕地数量,稳步推进农业产业结构升级,以实现该区域乡村的高质量发展.

4) 本研究从“人、地、业”转型角度测算了近郊区典型乡镇村域尺度的人口、土地利用、产业转型度,并探索了海拔、坡度、农村经济总收入等因素对转型度的影响,对认识近郊区乡村转型发展差异、完善微观尺度乡村转型理论研究具有一定参考价值.但是,迫于数据的可获取性受限,后续研究中具体的转型度评价指标体系、影响因素指标有待进一步丰富完善,以增强对乡村转型认识的科学性.

下载:

下载: