-

上世纪70年代,为控制人口过快增长、缓解人口压力,中国开始推行计划生育,此后出现了大量的独生子女.国内外有关独生子女的研究历来存有争议,有研究者[1-2]认为独生子具有适应不良、自我中心、意志薄弱等个性缺陷,其自我管理能力也比非独生子差[3],更易出现行为问题[4];也有证据表明独生与非独生儿童在个性[5]、行为和性格[6]方面没有差异,即使有细微差别,到青少年期这些差异有消失的趋势[7];还有研究表明独生子合群性[8]、心理健康状况[9]优于非独生子.就应激而言,有研究发现独生子主观报告的日常应激水平显著高于非独生子,例如新兵入伍初期,独生子的心理应激水平显著高于非独生子[10-11];独生子的日常学习压力[12-13]和家庭应激[13]也大于非独生子.但有研究发现,独生子和非独生子在心理应激上不存在差异[12];甚至有研究发现非独生子的日常学习压力大于独生子[14];非独生子受到应激性生活事件的影响比独生子更大[15].

对于独生子与非独生子的心理应激差异结论不一致的局面,其中一个可能原因是过度概括化区分人群,例如忽视了长子和次子的区分.有研究发现[16],出生次序影响着青少年的心理健康,长子的自责倾向明显高于次子,而次子的身体症状明显高于长子;另一个可能原因是测量工具的多样性以及主观报告容易受社会期望的影响.几乎所有关于独生子与非独生子的心理应激差异的研究都为调查问卷,由于采用的问卷不一致,从而导致研究可比性降低,同时由于主观报告容易受情境和社会期望效应的影响,导致结果偏离其真实情况.除了主观报告,客观生理变化也是检测心理应激状态的重要指标.在心理方面,面对心理性应激源,个体的主要表现包括焦虑水平升高[17]、主观冷静程度降低[18],以及负性情绪增强[19];在生理方面,有机体的神经内分泌系统[20]、免疫系统、心血管系统[21]会表现出一系列变化.唾液皮质醇是检测心理应激水平的稳定指标,而清晨唾液皮质醇觉醒反应(cortisol awaking response,CAR)描述的是觉醒后头一个小时体内皮质醇浓度的变化,是反映下丘脑—脑垂体—肾上腺(HPA)轴功能的稳定指标,与日常慢性应激水平密切相关[22-24].基于此,本研究的第一个目的是将唾液皮质醇觉醒反应水平作为心理应激的指标,并将被试区分为独生子、长子和非长子,考察独生子与非独生子的日常心理应激水平差异.

本研究的第二个目的是探析独生子和非独生子表现出的不同的日常心理应激水平的原因.不同于人口学角度做出的区分,心理学认为独生子和非独生子可能反映的是文化差异.自我构念就是通过社会文化来定义自我的方法,分为独立和互依自我构念两种.对于独生子而言,他们独立成长,更多主张自我、设计自我和发展自我,独立性显著高于非独生子[25],更多表现出个人主义特征或是独立自我构念.就非独生子而言,“共享”显得非常重要,尤其是长子,常分担家庭责任,在兄弟姐妹中经常要扮演大哥大姐的角色,因此,更多表现出集体主义特征或者是互依自我构念.独立自我构念强调保持独特并表达自我[26],不容易受到外界环境的影响,倾向于改变外部条件来满足自我需求,达到自己的目的.互依自我构念则体现的是个体与他人联系的方式,个体随着情境改变自身行为以适应集体,调节情绪以维持集体和谐[27],在日常生活中伴随着很多与他人产生冲突、受负面评价或遭受社会拒绝的应激情境,我们提出假设,由于长子比独生子具有更高的互依自我构念,因此长子比独生子/非长子表现出更高水平的心理性应激反应,也就是说,互依自我构念中介独生子和非独生子对日常心理应激水平的影响.

全文HTML

-

以清晨唾液皮质醇觉醒反应作为应激指标,将被试区分为独生子、长子和非长子,考察独生子与非独生子的日常心理应激水平差异.

-

招募57名大学生,3名被试由于采集的唾液量较少而被删除,最终有效被试为54人,其中女生39名,平均年龄(20.3±1.2)岁,男生15名,平均年龄(20.9±1.5)岁.根据被试的主观报告将其划分为以下组别:独生子(18名)、长子(21名)和非长子(15名).被试身体健康且均为自愿参与实验,所有女性被试均处于生理周期的黄体期.实验后给予适当报酬.

-

采用唾液采集试管(salivette,SARSTEDT)收集唾液,使用前1 h不能漱口、喝水、进餐等.采集时间为被试觉醒后0 min、15 min、30 min和60 min.先将试管中的棉条倒入口中咀嚼1 min,然后用舌头将棉条放回试管中.经过离心得到1 mL左右的唾液样本,放置在-20 ℃冰箱中低温保存.采用酶联免疫测定法(ELISA)分析皮质醇浓度(试剂盒:IBL,产地:德国).

采用SPSS 20.0对数据进行统计分析.使用两因素重复测量方差分析(Repeated measure ANOVA)统计不同组别被试在不同时间点的皮质醇浓度的差异.计算不同时间点皮质醇水平的曲线下增加面积(Area under the curve with respect to increase,AUCin),该面积是不同时间点皮质醇浓度连线后和基线值所在横线之间的总面积(Pruessner,Kirschbaum,Meinlschmid,& Hellhammer,2003).采用单因素方差分析3组被试的唾液皮质醇增加面积的差异.为了避免年龄和性别因素对结果的影响,在所有分析中将年龄和性别作为协变量纳入统计分析进行控制,多重比较采用Bonferroni矫正.

-

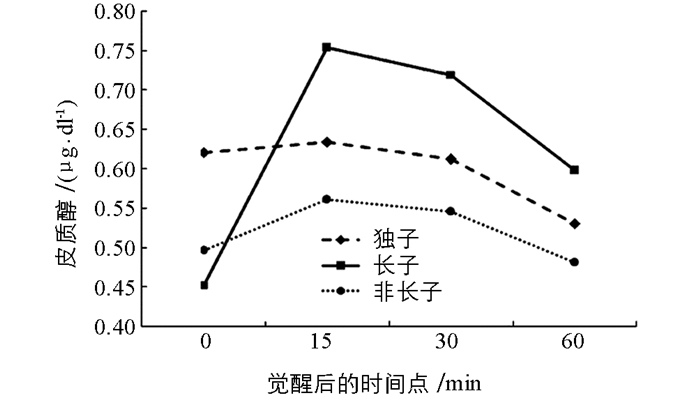

3组被试在觉醒后4个时间点的唾液皮质醇浓度见图 1.两因素重复测量方差分析表明,时间点主效应显著,F(3,147)=3.32,p=0.04,ηp2=0.063,进一步分析发现,觉醒后15 min的皮质醇浓度(M=0.66,SD=0.47)显著高于觉醒后60 min的皮质醇浓度(M=0.54,SD=0.48),p=0.034;同时觉醒后30 min的皮质醇浓度(M=0.63,SD=0.52)显著高于觉醒后60 min的皮质醇浓度(M=0.54,SD=0.48),p=0.001.组别主效应、组别与时间点交互作用均不具有统计学意义;无显著的性别和年龄的主效应和交互作用.

-

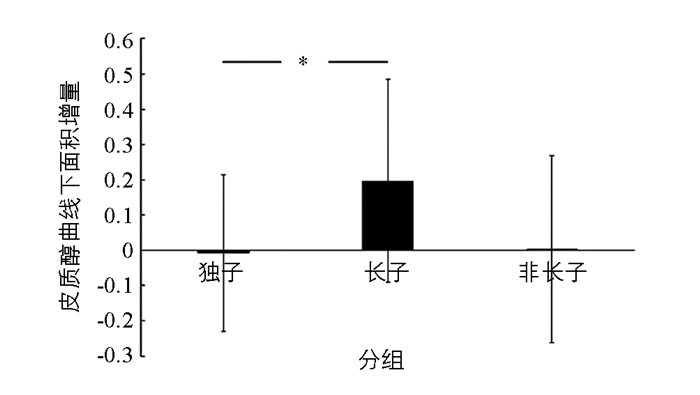

3组被试的曲线下增加面积见图 2.单因素方差分析发现组别差异具有统计学意义,F (2,49)=4.29,p=0.019,ηp2=0.149.进一步比较发现,长子(M=0.197,SD=0.288)显著高于独生子(M=-0.008,SD=0.222),p=0.028;长子与非长子(M=0.003,SD=0.266)差异不具有统计学意义,p=0.1;独生子与非长子差异不具有统计学意义,p=1;无显著的性别和年龄的主效应和交互作用.

皮质醇是检测心理性应激所诱发的下丘脑—脑垂体—肾上腺(HPA)轴反应的稳定指标[28],同时它自身分泌水平也遵循一定的节律,在觉醒后的20~45 min急剧上升,然后逐步下降,直到夜晚达到最低水平[23].在觉醒期间皮质醇的明显升高被称为皮质醇觉醒反应,其反映HPA轴在日常情况下的活动水平,有多个研究[22-24]发现其与日常慢性应激水平紧密相关,因此可以作为检测日常慢性应激的重要生理参数.本研究以唾液皮质醇觉醒反应作为日常应激水平的指标,可以避免主观应激报告方法的社会期望效应,使研究结果更加客观稳定.其次,本研究结果发现长子的日常应激水平高于独生子,而独生子与非长子之间没有差别,这也说明以往的研究单独将被试划分为独生子与非独生子过于粗糙,至少针对日常应激水平而言,长子比独生子感知到了更大程度的日常压力.

1.1. 被试

1.2. 唾液采集程序和数据分析

1.3. 结果

1.3.1. 3组被试在不同时间点的唾液皮质醇浓度

1.3.2. 3组被试的曲线下增加面积

-

研究2的第一个目的是对研究1的结果进行验证.采用问卷调查的方式,将被试区分为独生子、长子和非长子,在较大样本范围内考察是否独生子对日常应激水平的影响;第二个目的是探析独生子和非独生子表现出不同日常心理应激水平的原因,验证互依自我构念中介独生子和非独生子对日常心理应激水平的影响.

-

招募国内某高校301名在校大学生,其中6名因问卷不完整而被删除,同时删除不完整家庭的被试45名(例如:离异家庭),最终有效被试250名,其中女性215名,平均年龄为(19.8±1.4)岁,男性35名,平均年龄为(20.0±3.6)岁.根据被试家庭划分为以下3组:完整家庭的独生子(108名)、完整家庭的长子(87名)以及完整家庭中的非长子(55名).完整家庭是指父母健在且未离异,并且成年前大多数时间和父母一起生活.

-

该量表由58项日常应激事件构成,让被试挑选出过去24 h内发生的事件,并对其评价,从1“发生但没有压力”到7“让我恐慌”进行评分,问卷末的2个空白项用于填写被试经历过但问卷未提及的事件(不计分).最后算3个分数:①应激事件的数量(FREQ);②应激事件得分总和(SUM);③应激事件的平均分(AIR=SUM/ FREQ).该量表经验证有着良好的内部一致性系数和良好的效度[29],该量表在本研究中的信度(克隆巴赫系数)为0.97.

-

自我构念量表为7点评分,分为独立自我和互依自我2个维度,每个维度12个项目,用来测量被试的自我构念中独立自我和互依自我的程度.中国大学生之间的内部一致性系数为0.518~0.743,重测信度为0.85,一个月后的重测信度为0.79~0.83[31].本研究中该量表的信度(克隆巴赫系数)为0.88.为了计算被试的互依自我构念水平,将被试的互依自我构念量表得分减去独立自我构念得分[32-33],差值越高,表明被试的互依自我构念倾向越高.

-

问卷调查的实施过程严格按照心理学测验的程序进行,采用统一的指导语、答卷纸,让被试完成人口学调查问卷、自我构念量表和日常应激量表(顺序随机).由研究者召集被试统一发放,统一回收.数据采用SPSS 20.0进行分析.分别采用单因素方差分析3组被试在日常应激以及自我构念水平上的差异,为避免年龄和性别因素对结果的影响,将年龄和性别作为协变量纳入统计分析进行控制,多重比较采用Bonferroni矫正.采用PROCESS程序中的中介效应检验和Bootstrap方法来检验自我构念中介组别对日常应激水平的影响.

-

采用Harman单因素检验[34]对DSI和SCS这2个问卷中的5个因子(互依自我构念、独立自我构念、FREQ、SUM、AIR)进行同源误差检验,结果(47%,24%,14%,13%,1%)提示本研究并不存在共同方法偏差.

-

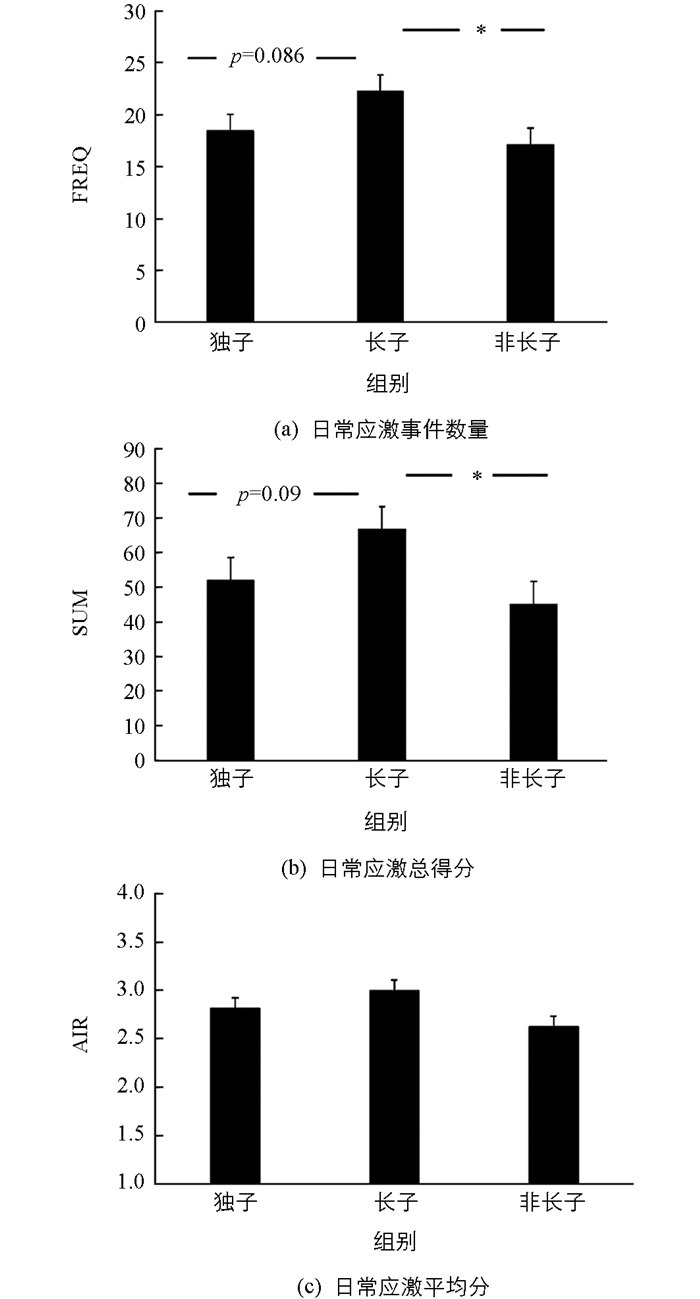

3组被试主观报告的日常应激水平见图 3.在应激事件发生的数量上(FREQ),组别主效应显著,F(2,244)=3.73,p=0.025,ηp2=0.03,进一步两两分析后发现,长子的FREQ(M=22.3,SD=13.6)边缘显著高于独生子(M=18.5,SD=10.2),p=0.086,显著高于非长子(M=17.2,SD=8.7),p=0.043. SUM组别主效应显著,F(2,244)=4.08,p=0.016,ηp2=0.032,进一步两两分析后发现,长子SUM(M=66.9,SD=26.8)边缘显著高于独生子(M=52.2,SD=24.1),p=0.09,显著高于非长子(M=45.3,SD=19.8),p=0.024. AIR组别主效应差异不具有统计学意义,F(2,244)=0.6,p=0.55,ηp2=0.005.

-

互依自我构念得分减去独立自我构念得分代表个体互依自我构念倾向(相对于独立自我构念),得分越高,表明被试有更强的互依自我构念倾向.单因素方差发现组别主效应显著,F(2,244)=4.18,p=0.016,ηp2=0.033,进一步两两分析后发现,长子(M=6.7,SD=1.0)显著高于独生子(M=2.3,SD=0.9),p=0.013,其他差异不具有统计学意义.

-

由于SUM不仅反映了被试所经历应激事件的数量,还能反映其应激事件的强度,因此我们选择SUM作为反映日常应激水平的指标.其次,由于独生子和长子在互依自我构念上表现出组别差异,因此仅将独生子数据和长子数据纳入分析.其中组别(独生子/长子)作为自变量,SUM作为因变量,而互依自我构念得分减去独立自我构念得分的差值作为中介变量(图 4).按照Zhao等[35]提出的Bootstrap方法进行中介检验. Bootstrap样本量选择为5 000,在95%置信区间下,中介检验的结果没有包含0(LLCI=0.375 4,ULCI=7.140 6),互依自我构念的中介效应显著,中介效应大小为2.82.同时自变量组别(独生子/长子)对因变量SUM的直接效应不显著,说明该中介作用是完全中介.

研究2发现在日常应激得分上,无论是FREQ还是SUM,长子边缘显著高于独生子,显著高于非长子,而非长子与独生子的日常应激水平差异不具有统计学意义,说明长子体验到的压力事件更多,日常应激水平更高,说明以往的研究单独将被试划分为独生子与非独生子是不可行的,至少针对日常应激水平这个维度而言,相对于独生子来说,长子感知到了更大程度上的日常压力,而非长子的日常压力水平却不高.其次,在自我构念得分上,长子的互依自我构念显著高于独生子的互依自我构念,说明在日常生活中,长子会倾向于考虑他人感受,通过自我与他人的关系来定义自我,而独生子更多的是从自我的角度考虑问题,通过自我的独特性来定义自我.最后,我们的研究发现互依自我构念中介是否独生子对日常应激水平产生影响,表明由于长子具有更高的互依自我构念,较多地考虑自我与他人的关系,导致其比独生子有更高的日常应激水平.

2.1. 被试

2.2. 研究工具

2.2.1. 日常应激量表(Daily Stress Inventory,DSI)[29]

2.2.2. 自我构念量表(Self-construal scale,SCS)[30]

2.3. 研究程序及数据处理

2.4. 结果

2.4.1. 问卷变量共同方法偏差的检验

2.4.2. 日常应激水平

2.4.3. 互依自我构念得分

2.4.4. 互依自我构念中介组别(长子/独生子)对应激事件得分总和(SUM)的影响

-

关于独生子的心理学研究兴起于上个世纪80年代,研究者多采用问卷调查针对儿童和青少年的认知与行为特征进行分析,取得了一系列重要的发现,例如,在低年级儿童中独生子女的一般认知能力具有优势,然而随着儿童的自然成熟和学业教育,两者之间的差距会逐渐缩小[36];不同年龄阶段独生子女与非独生子女的心理健康水平没有显著差异[37];是否独生子女影响个体对生活事件的评定,非独生子的日常生活事件发生频率和应激强度显著高于独生子[38].为了适应新的人口政策,帮助人们充分理解个体差异,本研究基于目前更加成熟的研究技术和思想,考察独生子与非独生子的日常应激水平差异,可以为教育决策者提供有益的咨询和帮助.

我们的研究结果一致发现,无论是唾液皮质醇觉醒反应还是口头报告的日常心理应激水平,长子的日常应激水平都高于独生子和非长子,而独生子与非长子之间没有差别.长子作为父母最早寄托希望的子女,常感到来自父母期望的压力,为了达到父母的期望,长子的焦虑情绪更高[39];其次,在非长子出生后,家长的关注重点转向非长子,面对来自非长子的竞争,长子会担心自己的焦点地位受到侵害,这种创伤性的地位下降又带来一定的恐惧感,从而形成长子焦虑紧张的性格特征.而对于独生子来说,他们在人格成长过程中一般不会被冷落或受到威胁,性格也相对来说不易紧张和焦虑[39].因此,出生顺序可能会影响个体的焦虑紧张特质,表现为长子的日常应激水平高于独生子和非长子,而非长子与独生子差异不具有统计学意义.

研究结果还发现长子的互依自我构念水平显著高于独生子.自我构念是个体对自己的认识与理解,也就是个体是如何看待和定义自我,包括对自己的人格、信仰、情绪、价值及行为的认识与理解[40].互依自我构念的显著特点是集体主义,自我受他人的影响,他人是自我的一部分,更关注社会关系,个体决断时首先参照集体的要求和社会的规范.在某种意义上,互依自我构念的自我是群体和社会的一个有机组成部分,并非是一个独立的、有着固定疆界的精神实体;而独立自我构念的显著特点是个人主义、自主性、行为一致性和个人本位,强调个人的与众不同和独立完整,个体的行为主要参照的是其自身的思想情感和行为方式,强调个人的品质与成功,个体通过发现和表现其独特的内在品质来维持其独立性[40].由于非独生子女是在和兄弟姐妹相处的环境下成长,尤其是长子,受集体主义文化影响可能更大,常分担家庭责任,而独生子则独享父母的呵护和关爱,相对更加自我,考虑别人较少.以往研究结果表明[41],独生子比非独生子表现出更低的宜人性,这也在一定程度上说明独生子的互依性水平较低.最近的大样本数据调查分析表明出生顺序并不影响人格的差异[42],这似乎与本研究的结论相悖.然而其大样本调查的人格特质诸如外向性、情绪稳定性、宜人性、尽责性等都没有明显的文化差异,自我构念虽然也是人格特质的一种分类方式,但是有明显的文化差异的烙印,有研究表明[43]独生子女与否与集体主义或者个人主义的文化倾向相关联,独生子女在个人主义中表现更加明显,非独生子女在集体主义中表现更加明显.由此看来,出生顺序可能会影响与文化差异相关的人格特质(例如:互依自我构念)是可以被理解的.

中介分析的结果提示,由于长子的互依自我构念更高,导致其更高水平的日常应激.虽然已有研究证据并没有发现互依自我构念和心理应激相关,然而却发现焦虑和抑郁等情绪与互依自我密切相关,例如,互依自我构念通常与一般性焦虑[44-46]和社会性焦虑这些负性情绪呈正相关[44, 47-48].此外,Okazaki [47]曾对美国校园的亚洲学生做过研究,发现互依自我构念与增加的压力呈正相关.还有研究者[46]发现互依自我构念是东亚人社会焦虑的一个正性预测指标.由于焦虑和抑郁这些负性情绪都是与应激密切相关的[49],因此,高互依自我构念的个体可能比低互依自我构念的个体会感受到更强的应激.其次,对于心理应激来说,社会评价威胁和不可控性被看成是激活下丘脑-脑垂体-肾上腺(HPA)轴,导致心理性应激反应的重要因素[50],而在日常生活中,互依型自我高的个体为了维护自己、家人或朋友的“面子”,常常以他人的标准来评价自己,感受到的社会评价威胁和不可控性更高,因此应激水平更强.

虽然以往研究对独生子的认知与行为特征进行了调查分析,并且对独生子和非独生子出现差异的原因进行了推测,却缺乏实证研究.本研究从自我构念的视角分析独生子、长子和非长子的日常应激水平差异,发现互依自我构念中介个体出生顺序对心理应激的影响,具有重要意义.本研究也存在一些不足.首先,研究1中并未采集自我构念数据,导致无法以清晨唾液皮质醇觉醒反应作为指标分析互依自我的中介作用,应该在未来研究中进行弥补;其次,将非独生子区分为长子和非长子,虽然突出了长子的特征,但是可能会模糊次子和幼子的差别;最后,本文的2个研究均为调查,可能混淆的变量较多.虽然对被试的性别和年龄进行了控制,然而被试的户籍所在地(农村还是城市)和社会经济地位等都可能影响到他们的压力反应和激素水平,本研究没有对这些变量进行调查并且控制,未来研究应该注意.

下载:

下载: