-

磷素是植物生长所必需的三大营养元素之一,是土地肥力提升和作物产量增长的重要保障因子[1].相关研究表明,土壤是植物磷素营养的主要来源,植物体需要的磷主要来自于土壤磷库中的速效磷[2].土壤中的磷通常分为无机磷与有机磷两大类,其中植物对土壤磷素的吸收主要以磷酸盐(H2PO4-和HPO42-)为主[3].但进入到土壤中的磷酸盐会快速与土壤中钙、铁、铝等离子结合形成难溶性的磷酸盐沉淀,或吸附在土壤胶体上降低磷酸盐的生物有效性[4].目前,农业生产上仍然采用大量施用磷肥以确保作物高产稳产,因此磷肥大量施用降低了肥料利用率[5],同时造成农田土壤磷素大量盈余,过量施用化学磷肥可以显著增加土壤表层的磷素[6],进而导致磷素径流流失[7-8],造成了不同程度的面源污染,对水体健康甚至整个区域生态环境安全构成威胁[9].

磷素在土壤中的赋存形态与化学行为因土壤类型而异,因此其植物有效性也不同[10-11].土壤磷素保持和供应能力与磷组分特征密切相关[12-13],而团聚体是土壤结构的基本单元,其分布特征和稳定性可表征土壤磷素库容与赋存形态,是评价农田管理措施对土壤磷素循环转化过程影响的重要指标[13].土壤全磷与有机磷质量分数在不同粒级团聚体中具有不同的分布特征,土壤中不同粒级的团聚体对磷表现出了不同的吸附解吸作用[14],四川盆地紫色土粘粒对磷的吸附量最大,其中含有的铁铝氧化物对磷素吸附贡献较大,石灰性紫色土沙粒中质量分数较高的钙离子可能对磷吸附也有较大贡献[15].陈恩凤等[16]通过对黑土和棕壤的研究发现小粒级微团聚体较大粒级团聚体有更高的磷储量;He等[17]发现可利用性磷在<0.1 mm粒级小团聚体中浓度最低;其他研究者发现土壤沙粒中的磷更容易发生有机磷矿化过程[18];Jalali等[19]认为土壤粉粒是控制磷素吸附和可提取性的关键组分.相关研究结果尽管存在不一致的结论,但均认为农业耕作与施肥通过影响土壤颗粒的组成比例与稳定性从而间接影响了不同粒级土壤颗粒的磷质量分数[20].目前,长期不同施肥对紫色土不同粒级团聚体中磷组分赋存特征的影响尚未有深入的研究,比如团聚体尺度上的碳、氮、磷循环之间的耦合关系还不清晰,在此基础上的农田土壤磷素形态转化及调控机制仍不清晰.因此,本研究利用紫色土丘陵区自2002年开始的长期定位试验地,主要研究目标是:1)确定西南紫色土区不同施肥方式下土壤团聚体发育特征;2)弄清不同施肥方式下团聚体与碳、氮及不同形态磷素赋存特征的关系,从而有助于揭示有机培肥措施如何改善紫色土耕地土壤团聚体结构的机制,为区域土壤养分管理和生态环境保护提供基础理论指导.

全文HTML

-

紫色土丘陵区位于长江上游,东邻三峡库区,是四川盆地的重要农业区域.该区域属于中亚热带湿润季风气候,多年平均降雨量826 mm,降雨充沛且主要集中于夏季和秋季,年均气温17.3 ℃,大于10 ℃积温为5 000~6 000 ℃,无霜期为297 d.本试验在中国科学院盐亭紫色土农业生态试验站(105°27′E,31°16′N)长期定位试验样地进行,供试土壤为蓬莱镇组石灰性紫色土,母质为泥岩,质地疏松,孔隙度大,土壤导水率较高且持水力低,土层厚度为30~80 cm[8].试验前土壤有机质质量分数8.57 g/kg,全氮约0.62 g/kg,全磷0.64 g/kg,全钾18.42 g/kg,碱解氮42.29 mg/kg,有效磷4.16 mg/kg,速效钾71.39 mg/kg.

-

盐亭站坡耕地长期施肥定位试验从2002年开始,每个小区面积为24 m2(4 m×6 m),坡度7°,土层厚度60 cm,种植制度为冬小麦-夏玉米轮作.本试验选取不施肥处理(CK),常规氮、磷、钾肥配施(NPK),猪厩粪肥配施氮、磷、钾肥(OMNPK),秸秆配施氮、磷、钾肥(RSDNPK)共4种处理进行研究,每种处理有3个重复.各施肥处理的施氮总量维持在同一水平(表 1),OMNPK和RSDNPK处理所需氮量为无机氮肥占60%,有机肥占40%.小麦季氮肥施用量130 kg/hm2(以纯N计),磷肥90 kg/hm2(以P2O5计),钾肥36 kg/hm2(以K2O计);玉米季施氮肥150 kg/hm2,磷肥和钾肥同小麦季.

施肥方式采用基肥于播种前一次性人工施入,冬小麦施肥时间为每年11月初,夏玉米为每年6月初,施肥和耕作同步,冬小麦采取撒施的方式,夏玉米为穴施,小区耕作方式为人工锄耕,深度为20 cm.氮、磷、钾肥中氮肥为碳酸氢铵,磷肥为过磷酸钙,钾肥为氯化钾.

-

2016年10月玉米收获休闲期,每个小区采用“五点法”取5个0~15 cm表层土混合为一个土样,采用湿筛法测定土壤水稳性团聚体.将土样(硬质铝盒带回)在室温下风干到土壤塑限时,用手把大土块沿自然脆弱带扳成不同大小的土壤团聚体,然后在室温条件下进一步风干.取过8 mm筛的风干土样100 g,放入由2,0.25,0.053 mm构成的套筛上(厚度均匀),放入蒸馏水至淹没土样2 cm位置,浸泡土样5 min.然后以30次/min的速度在蒸馏水中振荡2 min,上下振幅为3 cm,将各筛上的团聚体分别冲洗到烧杯中,获得>2,0.25~2,0.053~0.25 mm的水稳性团聚体,<0.053 mm水稳性团聚体含量采用差减法获取(区间取值范围包括前值,下同).将各级筛上团聚体组分用去离子水冲洗干净置于烧杯中,60 ℃下烘干后称质量,同时将烘干的团聚体磨细,分别过2 mm和0.149 mm筛,供土壤碳、氮元素及磷素形态分级测定.

土壤有机C和全N采用元素分析仪测定,土壤全P、速效P的测定均参考土壤农业化学分析方法[21],分别采用酸溶-钼锑抗比色法、碳酸氢钠法(Olsen法)测定. pH值采用电位法测定(水土比2.5:1).

土壤不同形态无机磷测定采用连续提取法[22-23]进行,分为交换态磷Ex-P、铝结合态磷Al-P、铁结合态磷Fe-P、闭蓄态磷O-P、钙结合态磷Ca-P和有机磷Or-P 6种形态.先用1.0 mol/L NH4Cl(pH值为8.0)溶液提取Ex-P;再用0.5 mol/L的NH4F(pH值为8.2)溶液提取Al-P;0.1 mol/L NaOH溶液提取Fe-P;而后使用0.3 mol/L柠檬酸钠溶液和连二亚硫酸对O-P进行提取;最后用0.5 mol/L(1/2 H2SO4)溶液提取Or-P.

-

为了比较不同粒级团聚体稳定性,引用标准化平均当量直径(NMWD):

式中:rmax为最大初始筛子孔径;rmin为最小筛子孔径;MWD为团聚体稳定性,其计算公式为:

式中:ri为第i个筛子孔径(mm),r0=r1,rn=rn+1;mi是第i个筛子的破碎团聚体质量百分比.标准化平均当量直径NMWD是衡量团聚体稳定性的一个指标,其值越低,表示团聚体稳定性越小.

采用SPSS进行方差分析和相关分析,多重比较采用LSD检验,用Origin 9.0进行绘图.

1.1. 研究区概况

1.2. 试验设计

1.3. 样品采集与分析

1.4. 数据处理

-

不同施肥处理下土壤团聚体分布状况如表 2所示,不施肥对照组中,粒径>2 mm土壤团聚体最少,仅占15.55%,0.053~0.25 mm粒级土壤团聚体占36.02%,为优势粒级团聚体;常规施肥NPK中,各粒径土壤团聚体数量分布与CK组大致相同;OMNPK组团聚体含量随粒径增大逐渐增加,粒径>2 mm土壤团聚体占34.31%;RSDNPK组中较大粒径(>2,0.25~2 mm)团聚体含量较高,粒径<0.053 mm的土壤团聚体最少,仅占16.42%.不同施肥处理之间,各粒级土壤团聚体含量表现出不同程度的差异.与CK处理相比,NPK常规施肥中仅有0.25~2 mm土壤团聚体含量提高了15.76%,结果有统计学意义(p<0.05),整体而言并没有明显减少小团聚体(0.053~0.25,<0.053 mm)而促进大团聚体(>2,0.25~2 mm)的形成.与NPK处理相比,有机肥配施化肥OMNPK和RSDNPK处理0.053~0.25 mm粒级土壤团聚体含量显著减少(p<0.05),<0.053 mm粒级土壤团聚体不同程度减少,没有统计学意义;同时,OMNPK和RSDNPK处理大幅提高了>2 mm大团聚体含量,分别为NPK处理的2.28和1.86倍,差异极有统计学意义(p<0.01),其中OMNPK处理提升效果最为明显,与RSDNPK处理相比差异极有统计学意义(p<0.01).

平均重量直径(MWD)是衡量团聚体稳定性的一个指标,能全面反映土壤的团聚状况,其值越高,表示团聚体稳定性越大,团聚状况越好.不同施肥处理下MWD差异有统计学意义(表 2),与CK相比,长期施肥使MWD值有一定的升高,其中NPK处理MWD值高于CK,但差异无统计学意义(p>0.05). OMNPK和RSDNPK处理MWD值分别为1.05 mm和1.00 mm,明显高于CK处理和NPK处理,并且差异极有统计学意义(p<0.01).本研究结果表明,长期添加猪厩肥和秸秆等外源有机物料可显著降低土壤微团聚体形成,促进大团聚体形成,改善土壤的物理结构,其中添加猪厩肥配施氮磷钾效果略优于作物秸秆配施氮磷钾.

-

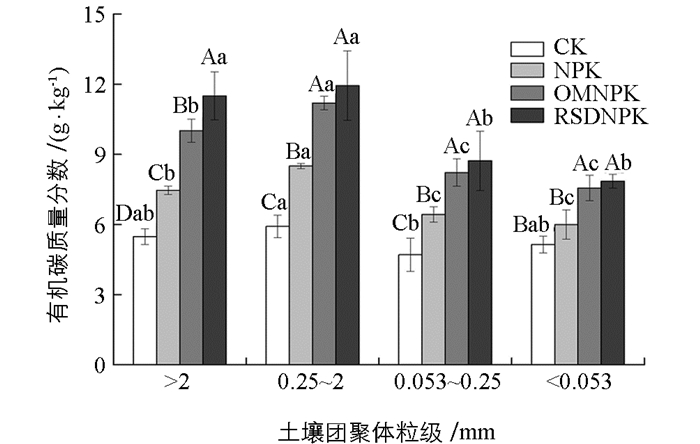

不同粒径团聚体中有机碳质量分数随团聚体增大而逐渐增加(图 1),并与平均重量直径(MWD)的正相关有统计学意义(p<0.05). CK处理中,0.25~2 mm粒级团聚体中土壤有机碳质量分数最高,0.053~0.25粒级有机碳质量分数最低;其余3种施肥方式下,0.25~2 mm粒级团聚体中土壤有机碳质量分数均达到最高,>2 mm团聚体中的土壤有机碳次之,<0.053 mm粒级团聚体中土壤有机碳质量分数均最低.总体而言,较大粒径团聚体(>2,0.25~2 mm)中有机碳质量分数明显高于微团聚体(0.053~0.25,<0.053 mm),除CK处理外,两者差异均极有统计学意义(p<0.01).

同一粒级不同施肥处理之间,土壤团聚体中有机碳质量分数总体变化趋势为:RSDNPK>OMNPK>NPK>CK(图 1).>2 mm粒级各施肥方式之间团聚体中有机碳质量分数差异均极有统计学意义(p<0.01),0.25~2 mm粒级团聚体中有机碳质量分数,RSDNPK和OMNPK相对于NPK,CK处理以及NPK与CK处理之间差异均极有统计学意义(p<0.01),RSDNPK和OMNPK处理之间差异无统计学意义,0.053~0.25 mm粒级团聚体中有机碳质量分数在各施肥处理之间的差异性与0.25~2 mm粒级相同,<0.053 mm粒级团聚体中有机碳质量分数,RSDNPK和OMNPK相对于NPK,CK处理均极有统计学意义(p<0.01),RSDNPK和OMNPK处理以及NPK与CK处理之间均无统计学意义.进一步研究发现,随着土壤团聚体粒径变小,4种施肥处理之间有机碳质量分数的差异性也逐渐降低,说明施肥处理促进土壤大团聚体及其有机碳库形成的效果更明显.

-

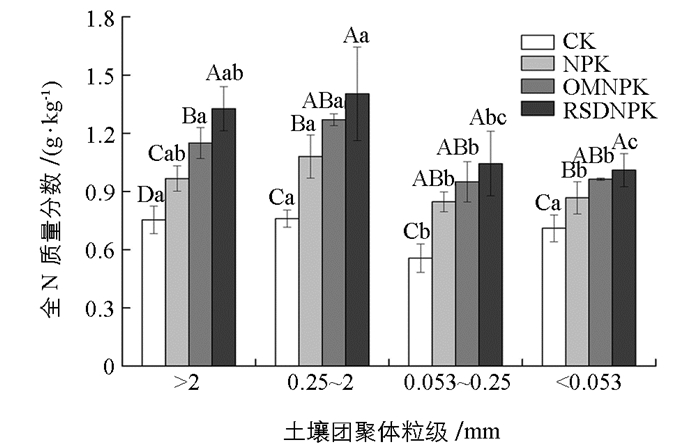

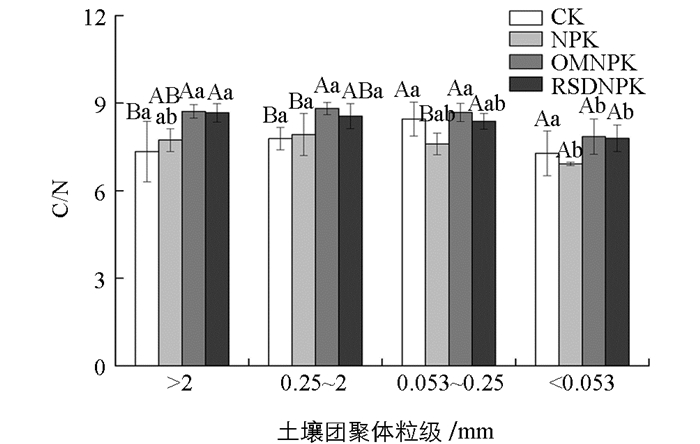

图 2表明紫色土坡耕地不同施肥处理土壤团聚体中全N质量分数变化趋势与有机碳质量分数变化趋势大致相同,土壤全N主要集中存在于较大粒径团聚体(>2,0.25~2 mm)中.通过比较不同处理对团聚体全N质量分数的影响可知,长期施肥组各粒级团聚体中全氮质量分数均显著高于对照组(p<0.05);与NPK常规施肥相比,OMNPK和RSDNPK处理增加了各个粒径团聚体中全N质量分数,但主要提高了较大粒径团聚体(>2,0.25~2 mm)全N质量分数,对<0.053 mm粒级团聚体中全N质量分数提升效果最差.由图 3可知,相较于CK和NPK处理,有机肥配施无机化肥C/N较高,这是由于有机肥中携带大量有机碳所致.比较不同粒级间C/N发现,除了CK处理,其余3种施肥处理均大致表现出随粒级减小C/N降低的趋势,说明新鲜有机物质及半分解的有机物可能主要存在于大团聚体中.

-

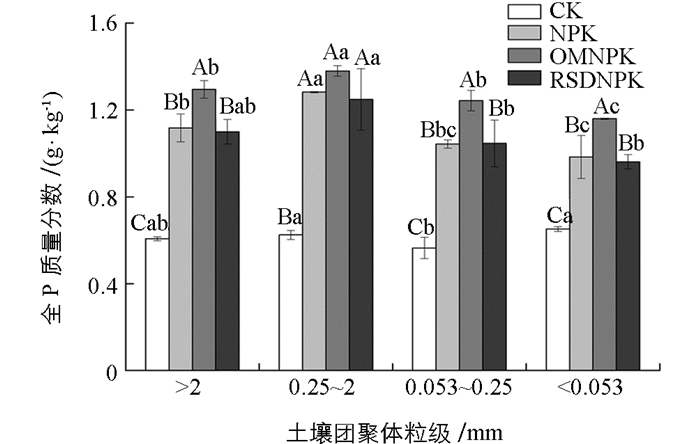

由图 4可知,CK处理下0.25~2,<0.053 mm粒级的团聚体中全P质量分数最高,与0.053~0.25 mm差异有统计学意义(p<0.05),整体而言CK处理下各粒级团聚体中全P质量分数变化不大,变异系数只有5.9%.在NPK,OMNPK和RSDNPK 3种施肥处理中,团聚体全P质量分数在0.25~2 mm粒级达到最大,从大到小变化趋势依次为:0.25~2,>2,0.053~0.25,<0.053 mm;结果表明,无论是单施化肥还是化肥配施有机肥,全P主要倾向于存贮于大团聚体中.对比不同施肥处理下团聚体中全P质量分数发现,OMNPK处理下各粒级团聚体中全P质量分数高于NPK处理,其中除0.25~2 mm差异无统计学意义外,其余3个粒级两者差异均极有统计学意义(p<0.01);RSDNPK处理与NPK处理各粒级团聚体全P质量分数几乎相同,差异均无统计学意义.

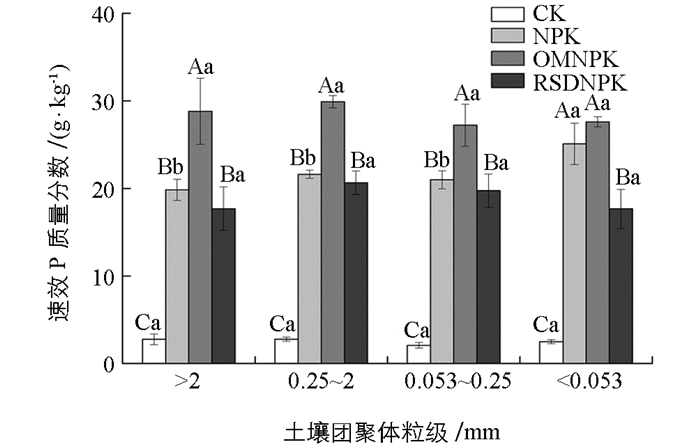

由图 5可知,CK处理下各粒径团聚体中速效P质量分数无明显变化,各粒级之间不存在明显差异;对于NPK处理而言,<0.053 mm粒级的团聚体中速效磷质量分数最高,与其他3个粒径差异均有统计学意义(p<0.05);OMNPK处理中速效磷主要存在于0.25~2 mm和>2 mm两个粒级的团聚体中,而RSDNPK处理中0.25~2 mm和0.053~0.25 mm两个粒级的团聚体速效磷质量分数相对较高,<0.053 mm粒级最低.与NPK处理相比,OMNPK处理中各粒级团聚体速效磷质量分数均较高,除<0.053 mm粒级,其余3个粒径两者差异性均极有统计学意义(p<0.01),结果表明添加粪肥增加了土壤中速效磷质量分数,其中主要提高了较大团聚体中(>2,0.25~2 mm)速效磷的质量分数水平.相较于NPK处理,RSDNPK处理中>2,0.25~2,0.053~0.25 mm粒径团聚体中速效磷质量分数差异无统计学意义,而<0.053 mm粒径中速效磷质量分数明显低于NPK处理(p<0.01),这与该处理土壤团聚体中碳、氮养分赋存规律明显不一致.

-

进一步分析(表 3)表明,CK处理中Ex-P主要分布于较大粒径团聚体中(>2,0.25~2 mm),<0.053 mm粒径团聚体中Ex-P质量分数最少,其中0.25~2 mm粒径团聚体中的Ex-P与<0.053 mm粒级差异有统计学意义;而NPK和RSDNPK处理中,各粒径Ex-P质量分数相较于CK处理大幅增加,尤其是>2,0.25~2 mm两个粒径,这3种处理下Ex-P团聚体分布从大到小皆表现为:0.25~2,>2,0.053~0.25,<0.053 mm.研究结果表明Ex-P主要分布于较大粒径团聚体(>2,0.25~2 mm),其中0.25~2 mm粒径团聚体中Ex-P质量分数最高,施肥可有效提高各粒径土壤团聚体Ex-P质量分数,秸秆配施无机肥效果更佳.

CK处理下Fe-P集中分布在较小粒径团聚体中(0.053~0.25,<0.053 mm),<0.053 mm粒径团聚体中Fe-P质量分数最多,与>2,0.25~2 mm粒径团聚体中Fe-P质量分数差异有统计学意义(p<0.05);NPK处理和OMNPK处理中,Fe-P质量分数极低,未达检测限度;相较于CK处理,RSDNPK(秸秆配施无机肥)处理Fe-P主要分布于较大粒径团聚体中(>2,0.25~2 mm),同时各粒径Fe-P质量分数都有所降低.

4种施肥处理下Al-P在各粒径团聚体中的分布规律相似,主要存在于>2,0.25~2,和0.053~0.25 mm粒级团聚体中,<0.053 mm粒径团聚体中Al-P质量分数最少.长期施肥后各粒径团聚体中Al-P质量分数大幅提高,其中NPK和OMNPK处理下各粒径团聚体中Al-P质量分数增幅最大,与CK处理差异性均极有统计学意义(p<0.01),同时OMNPK处理与NPK处理中各粒径团聚体中Al-P质量分数差异均极有统计学意义(p<0.01).研究结果表明,Al-P集中分布在较大粒径团聚体中,0.053~0.25 mm粒级团聚体中也大量包含Al-P;施肥处理可显著提高各粒径团聚体中Al-P质量分数,无机肥配施有机粪肥的提升效果最为明显.

对于Ca-P而言,CK处理中>2,0.25~2和0.053~0.25 mm粒径团聚体中Ca-P质量分数相近,差异无统计学意义,<0.053 mm粒径团聚体中Ca-P质量分数最大,且与其他3个粒径差异性均极有统计学意义(p<0.01);相较于不施肥处理,施肥处理下各粒径团聚体Ca-P质量分数均大幅增加,0.25~2 mm粒径团聚体中Ca-P质量分数最高,增幅最大.研究发现,施肥处理更有利于Ca-P向较大团聚体转移,其中无机配施有机粪肥效果最为显著.

CK处理下的O-P质量分数在团聚体中的分布规律从大到小依次为:<0.053,>2,0.25~2,0.053~0.25 mm,且相互之间差异有统计学意义,与CK处理相似,NPK处理中O-P主要存在于较小粒径团聚体中(0.053~0.25,<0.053 mm),<0.053 mm粒径团聚体中O-P质量分数最高.与前两个处理相比,RSDNPK处理中,0.053~0.25 mm粒径团聚体中O-P质量分数最高,>2 mm和0.25~2 mm粒径团聚体中O-P质量分数大幅增加,<0.053 mm粒径团聚体中O-P质量分数相对减少.结果表明,常规施肥对O-P由小粒径向大粒径团聚体转移作用不大,无机肥配施秸秆可有效促进O-P由小粒径向大粒径团聚体转移.

CK处理下的Or-P在各粒径团聚体中的分布较为均一,相互之间差异无统计学意义. NPK处理下0.25~2,0.053~0.25和<0.053 mm粒径团聚体中Or-P较高,与>2 mm差异有统计学意义(p<0.05),同时相较于CK处理这3个粒径团聚体Or-P明显增加.与单施无机肥相比,OMNPK处理进一步增加了各个粒径团聚体中Or-P质量分数(p<0.05),其中,0.25~2 mm粒径团聚体中Or-P质量分数最高. RSDNPK处理中Or-P主要分布于较大粒径团聚体中(>2,0.25~2 mm).

经过多年施肥后,各个施肥处理不同形态无机磷比例发生了变化. 4种施肥处理下,各个粒径团聚体中无机磷均以Ca-P为主,占无机磷比例为66.75%~82.16%.比较各粒径团聚体中无机磷组分相对质量分数发现,CK处理下的各粒径团聚体中Ca-P和Or-P比例较大;相较于不施肥处理,各形态磷比例变化最大的是Al-P.从大到小的4个粒径团聚体中,NPK处理和OMNPK处理下Al-P比例分别增加8.18%和17.1%,10.38%和15.24%,7.42%和17.93%,7.08%和14.1%. RSDNPK处理下Al-P比例增加幅度较小.

-

表 4显示了土壤各形态磷与土壤其他性质的相关性分析结果,可以看出各形态磷及其与土壤其他指标之间存在相关关系.有机碳与Ex-P,Al-P,Ca-P,Or-P正相关性有统计学意义;土壤速效P与Al-P、Ca-P、Or-P、土壤有机碳正相关性极有统计学意义;另一方面,Fe-P则与有机碳和速效P负相关性均有统计学意义,与Fe-P检出率较低有关. Ex-P作为土壤速效磷的组成部分,与速效磷不存在相关关系.

2.1. 不同施肥处理对土壤团聚体分布及稳定性的影响

2.2. 不同施肥处理对土壤团聚体养分质量分数的影响

2.2.1. 不同施肥处理对土壤团聚体有机碳质量分数的影响

2.2.2. 不同施肥处理对土壤团聚体全N与C/N比的影响

2.2.3. 不同施肥处理对土壤团聚体全P与速效P质量分数的影响

2.3. 不同施肥处理对土壤团聚体中P分级赋存形态的影响

2.4. 土壤各形态磷与土壤性质之间的相关关系分析

-

本研究中长期施肥可使团聚体平均重量直径MWD值增加,有机肥配施无机肥增加更明显,有机碳质量分数与团聚体平均重量直径(MWD)正相关性有统计学意义(p<0.05),表明长达15年的长期施肥试验明显改变了各粒级土壤团聚体的相对质量分数,长期有机无机配合施肥可显著促进大团聚体形成.这与李辉信等[24]在研究中施用有机肥特别是有机肥和无机肥配施有利于增加1~3 mm团聚体质量分数的结果相一致.这是因为有机物料的添加在土壤有机质、土壤微生物等方面改善了土壤中各种胶结物质的性质和数量,从而提升了土壤团聚化作用[24-26].众多研究表明,有机物料添加可显著提升土壤有机碳质量分数[27-28].李辉信等[24]的研究结果指出从团聚体粒径>3 mm至0.05~0.25 mm,团聚体粒径越细,有机碳质量分数越高,而<0.05 mm团聚体中有机碳质量分数低于其他粒径土壤团聚体. Mikha等[29]的研究结果与本研究结果一致,以0.25~2 mm团聚体有机碳质量分数最高.总体而言,较大粒径团聚体(>2,0.25~2 mm)中有机碳的质量分数明显高于微团聚体(0.053~0.25,<0.053 mm),除CK处理外,差异均极有统计学意义(p<0.01).不同粒径土壤团聚体中有机碳质量分数一定程度表征了土壤有机质平衡与矿化速率[30].本研究中3种长期施肥处理均表现出C/N随粒级减小而降低的趋势,说明新增有机物质及半分解的有机物主要存在于大团聚体中,这与微团聚体有机碳比大团聚体中有机碳更快老化的结论相符合[31].

本研究结果表明:同碳、氮养分相同,无论是单施化肥还是化肥配施有机肥,全P主要存贮于大团聚体中.长期施肥增加了各个粒径团聚体中Ca-P,0.25~2 mm粒径团聚体中Ca-P增幅最大,这说明长期施肥处理更有利于Ca-P向较大团聚体转移,其中无机配施有机粪肥效果最佳;无机肥配施秸秆同时也可有效促进O-P由小粒径向大粒径团聚体转移,但这种闭蓄态磷的迁移并不能为提高土壤有效态磷做出贡献.本研究中土壤速效磷与Al-P,Ca-P,Or-P和土壤有机碳相关性极有统计学意义,说明紫色土旱地中Al-P是土壤有效磷源;表 3表明长期施肥明显增加了Al-P在土壤总磷的比例,有效提高了土壤有效磷质量分数,其中无机配施有机粪肥效果最为明显,该处理各粒级团聚体速效P的提升主要来自于Al-P和Or-P的贡献(图 5,表 3);而有机质添加使得有机磷质量分数提升(表 4),有机磷虽然不能成为土壤直接磷源,但和有机质一样为土壤磷素有效化提供理化环境[12-13]. Fe-P则与速效P表现为负相关关系,说明紫色土旱地土壤中Fe-P有效性极差. Ex-P作为土壤速效磷的组成部分,与速效磷却不存在相关关系,原因可能是由于Ex-P质量分数极低且在不同施肥处理下和不同粒级团聚体中变化幅度不大.

本研究中土壤有机质与Al-P,Ca-P和有机磷相关性均有统计学意义(表 4),说明有机质提升可为土壤直接或间接提供有效磷源[22-23].除Ca-P外,占土壤全磷较高比例的有机磷可以在土壤微生物及磷酸酶的作用下酶解释放出可利用态磷,被认为是可供植物利用的潜在磷素来源,对土壤肥力和植物营养也起着重要作用[12].这充分说明了土壤有机质对土壤磷素有效化的促进作用,有机质添加在提高土壤有机碳和有机磷质量分数的同时,也对土壤磷素转化、提高磷素有效性具有重要影响.

-

本研究通过长期定位试验和不同粒级团聚体养分赋存形态的综合分析表明:长期有机无机配合施肥显著促进紫色土坡耕地土壤大团聚体形成并降低土壤微团聚体质量分数.长期施肥均不同程度提高了各粒径土壤团聚体中有机碳、全氮、全磷和速效磷质量分数,无机配施有机肥效果最为明显.有机碳、全氮、全磷、各形态磷素主要分布于较大团聚体中(>2,0.25~2 mm),长期有机无机配合施用可有效提高各个粒径团聚体中Ex-P,Al-P,Ca-P和Or-P质量分数,并促进Al-P,Ca-P向大团聚体转移,提高了土壤对有效磷素的保持,其中无机肥配施粪肥效果最佳.无机肥配施秸秆处理提升有机碳和全氮的效果优于无机肥配施粪肥,而对全磷和速效磷提升效果则相反.总体而言,无机配施有机肥更有利于土壤肥力的保持.有机质添加处理在提高土壤有机碳和有机磷质量分数的同时,也对土壤磷素转化、提高磷素有效性具有重要影响.

下载:

下载: