-

近年来,智能汽车及其自动驾驶技术已经引起了学术界、工业界和各国政府的广泛关注,这个热门话题远远超出了车辆工程学科范畴,涉及到计算机科学、交通运输、城市规划、法律、社会科学和心理学等大量其它学科[1-4].在智能汽车迅猛发展的大背景下,新技术不断涌现,大家都朝着一个共同的目标不断努力,即驾驶机器人系统最终会取代人类驾驶员,当然目前来讲这种能力离最终目标还相差甚远,实际上,这一最终目标在某种程度上会使人们忽略当前可行的自动化技术.智能汽车自动驾驶技术的发展,其实质和长期趋势必然是由汽车的计算能力作为支撑的传感器、执行器和控制技术的发展最终推动工业界和学术界的发展.

自20世纪80年代以来,传统被视为复杂机械系统的汽车,已经成为越来越复杂的机电系统,包含有许多的传感器、执行器和电子控制单元[5-6].从最早的化油器式的燃料控制到目前的主动制动系统,后者能独立于驾驶员操作以避免碰撞.此外,还有目前为人们所熟知的自动泊车功能,能够比一般人类驾驶员在较小的空间下更好地泊车,以及自动启停功能使车辆在堵车情况下能够自动低速行驶等[7-9].

智能汽车的自动驾驶除了应有完备的技术之外,还包含有一个不可忽视的方面即乘客.传统意义上的汽车驾驶属于目标导向的人类感官运动:利用可获得的感官信息,并通过控制车辆的机动行为来引导车辆,将载有乘客和货物的车辆从起点移到目的地.

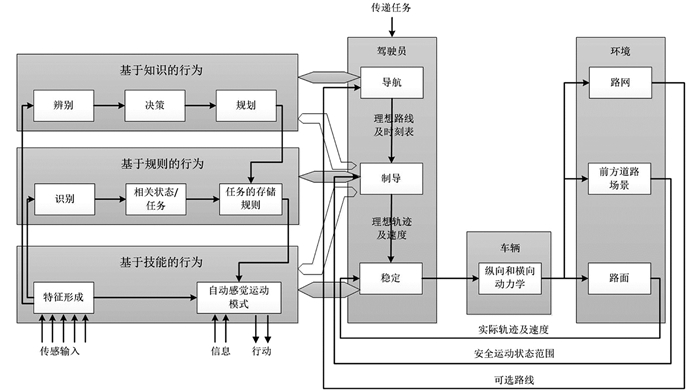

Rasmussen等人提出了面向目标的人类活动的三层次模型[10],对于传统汽车的驾驶活动和自动驾驶车辆也具有一定的借鉴意义,如图 1所示.第一级为基于知识的行为,这种行为本质上是以心理过程为特征的,其中操作者基于已经存在或尚未获得的知识来寻找解决问题的行动替代方案,人们对复杂的需求情况毫无准备,而且以前没有得到相关的实践经验.第二级为基于规则的行为,其与基于知识的行为的不同之处在于,相关的情况在前期场合中已经频繁发生,并且人们已经拥有存储行为模式的集合.第三级被称为基于技能的行为,其特点是刺激—反应机制,在一个较长的学习过程中,由相对陌生逐步过渡到自主的、稳定的流程中进行.由于人类的感觉和运动神经在皮层下相互协调,因此上述公认的技能是人类驾驶在时间和应变方面最为有效的行为方式.目前智能汽车的自动驾驶,某种程度上就是要使操纵汽车驾驶的计算机具有更多基于技能行为的能力.

驾驶辅助为汽车完全自动化的必经阶段,然而驾驶辅助技术在真实驾驶条件下的经验还相对较少. David等人对驾驶员与前方碰撞预警、自适应巡航控制、主动车道保持、侧视辅助和车道偏离预警系统的交互作用进行了研究[11].共有54名公路安全保险协会的驾驶员参与了驾驶辅助技术的评价,驾驶了2016款丰田普锐斯、2016款本田思域、2017款奥迪Q7和2016款英菲尼迪QX60长达数月,对每项技术的综合评价打分从-2(非常不认同)到+2(非常认同).参与者在驾驶33 584英里期间每日提交的驾驶报告中有报警信息和里程数,在354个报告中,有26%的报告至少包括一个前向碰撞警告,每日报告显示前向碰撞警告的比例中,本田(70%)远大于奥迪(18%)、英菲尼迪(15%)和丰田(10%).

信任度最高的是侧视辅助(0.98),最低的为主动车道保持(0.20),侧视辅助的信任显著高于主动车道保持和车道偏离警告的信任(0.53),主动车道保持的信任度显著低于自适应巡航控制(0.67)和前向碰撞警告(0.71).对于自适应巡航控制的信任度,与本田(0.30)相比,奥迪(0.72)和丰田(0.75)更高,英菲尼迪(0.93)明显更高.对于侧视辅助,英菲尼迪(0.58)的信任度显著低于奥迪(1.17)和本田(1.23)系统的信任度.驾驶员的信任度因驾驶辅助技术而异,自适应巡航控制和侧视辅助的信任度因车辆而异.

全文HTML

-

智能汽车自动驾驶会给人们带来许多的好处,大致包括以下方面:1)避免由驾驶员错误引起的交通碰撞,如反应慢、开门导致的撞车和其它形式的分心或攻击性驾驶;2)减少对安全缺口的需求和更好地管理交通流,从而提高道路通行能力和减少交通拥堵;3)使车辆驾驶员从驾驶和导航事务中脱离出来;4)自动驾驶汽车的限速更高;5)解除对驾驶员状态的约束,如未成年、超龄、无驾照、失明、注意力分散、醉酒等;6)减少车辆停放所需的物理空间;7)减少对交警和车辆保费的需要;8)减少物理道路标志,可以接收必要的电子通信;9)更平稳地行驶;10)减少汽车盗窃;11)增加车辆人机工程学的灵活性,移除方向盘和驾驶员界面,乘客也没有必要坐在朝前的位置;12)减少汽车总数,更多用于共享;13)开启新的商业模式,如移动性服务,消除司机的成本,比购买汽车更便宜等.尽管如此,但实际上推动汽车自动驾驶技术进步的关键因素还是其作为交通工具的首要条件即安全.

Hummel等人[12]对乘用车最常见的交通事故进行了分析,对136 954个样本进行了梳理,如表 1所示.研究发现:引发交通事故的原因主要集中在车辆纵向、横向和十字交叉路口等3个方面.

-

与车辆纵向自动化技术联系最紧密的是防抱死制动系统(ABS). ABS技术在20世纪80年代发展起来,通过监测车轮速度和制动压力,以防止车轮抱死.尽管ABS现在非常普及,但其传感器和执行器为实现更复杂的系统提供了必要的接口.在电子稳定控制(ESC)中,电子控制单元通过使用制动来校正失稳,从而减小在潮湿或结冰道路上行驶的危险性.与ABS相比,ESC与驾驶员的交互更加明显,通过反馈控制来修正汽车行驶的方式:ESC将实际运动与预期的车辆运动进行比较,通过校正横摆力矩来防止汽车甩尾或侧滑.因此,ABS及ESC的出现使得控制车辆的速度变得相对简单和可行,这至少是车辆部分自动化驾驶过程的起点[13-14].

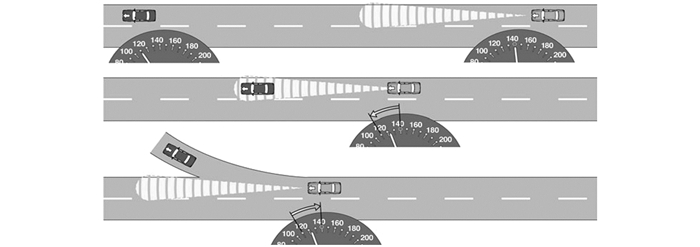

在ABS和ESC之前,电控发动机技术的出现,推动了车辆速度调节如常规巡航控制(CCC)的发展. CCC系统目前较为常见,对于在道路较长、较平直、目的地较远的驾驶特别有效.自适应巡航控制(ACC)旨在减少速度变化频繁下司机的工作强度,如图 2所示. CCC允许驾驶员以设定的最大速度行驶,系统控制油门,并且即使在有坡度情况下也能保持稳定的速度. ACC在此基础上,通过增加一个前向雷达,采集足够多的环境信息如前车距离和速度,以便在前方有较慢的车辆时,通过降低自车速度来适应交通,否则便以设定的速度行驶.也有研究表明存在过度依赖ACC系统的可能性,并提出了潜在的危险,例如,由于脱离驾驶任务导致响应时间增加,还有由于误解ACC功能导致碰撞风险增加[15-17].

虽然ACC是一个舒适性系统,旨在帮助驾驶员减少工作强度,但它直接与某种形式的冲突和碰撞相关,即前向碰撞.它设计的本意不是处理上述冲突,但如果前面的汽车突然刹车,超出了ACC的权限,它就会发出警告,告知驾驶员接管,因此,以自主(或自动)紧急制动(AEB)的形式进行事故预防或缓解的相应技术得到发展[18-20].其传感器和执行器的要求基本上与ACC相同,但是控制算法上却有显著差异,并且增加了相应的控制权限:系统不需要驾驶员指令就可自动执行,而且往往导致较大的减速度,防撞系统和碰撞减缓系统作为自动速度控制的进一步发展从而进入市场.在这些系统中,车辆自动地应用制动器以避免碰撞或减少预期影响的严重程度,这是ABS和ACC现有的执行器和传感器得到应用的另一个例子,它被选择用于一个新的目的,即使没有驾驶员的指令,车辆的计算机也有权使用制动器,系统的作用从减少驾驶员的工作量提高到主动防撞.

-

除了纵向上的速度自动控制外,对于横向或侧向上的转向自动控制而言也比较类似,通常方向控制来自转向盘,典型的自动驾驶演示往往通过转向盘自行转动来完成.横向上的转向自动化,关键是要感测车辆相对于道路及周边其他物体的运动,然后应用路径修正来减少或消除实际路径和预期路径之间的误差.转向盘和前轮的方向之间一般有直接的机械连接,虽然不是绝对的,目前可协助驾驶员转向的一种选择是使用电动助力系统(EPAS)来调节转向,这在最近的车辆的动力转向中已经很常见,用电动马达取代了液压系统,当以更具互动性或智能的方式使用时,汽车会出现自己想要驾驭的状态.若驾驶员将手放在转向盘上,则会察觉到汽车有自己的意图,如果对此行为表示赞同,车辆可能会自行转向. EPAS已经用于自动泊车系统中,其转向操作是完全自动化的,司机在平行停车时脱手并简单地控制制动器和油门.但另一方面,如果在常规驾驶中遇到意外的转向扭矩,可能会干扰驾驶员并导致驾驶员抵抗,则会产生危险的后果.

车辆还有其它的选择来控制转向,对驾驶员的影响有着不同的含义.例如,主动前轮转向(AFS),电动马达控制方向盘和前轮之间的偏移[21],这修正了车轮在道路上的转向而不对方向盘产生额外的转动.

线控转向消除了方向盘和车轮之间的机械连接,因此提供了更大范围内的与驾驶员的交互,这种类型的电子控制可以用来转动后轮及前轮,给汽车设计者更多的自由.还可通过在制动器或驱动系中产生左右偏置来进行方向控制,例如,通过在右边车轮中施加比左边更多的驱动力,或者左轮制动力多于右边,最终效果是将车辆转向左边[22-23].上述所提到的方法在成本、复杂性、对车辆运动的影响方面都有其优点和影响,也许最重要的是,它们与人类驾驶员的协同共同起作用.

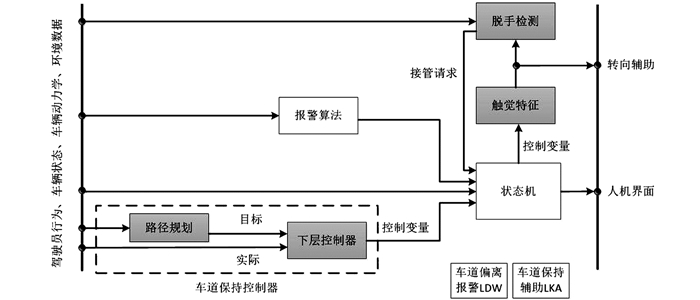

无论何种机制,很显然传感器和执行器可以提供自动转向功能.与速度控制一样,只有当参考方向/路径存在时,系统才能在自动转向模式下工作,这个方向可以由车辆单独决定,以自主模式行事,或者在共享控制模式下工作,作为驾驶员转向的补充.任何一种情况下,车辆需要知道它相对于道路的某些地理信息和潜在的障碍,包括其他车辆的位置和运动.在共同转向控制的一种应用中,车道偏离报警(LDW)及车道保持辅助(LKA)现在已应用在诸如Volvo V60的汽车中,通过摄像头来确定车辆相对于车道的位置.自动转向功能将汽车保持在车道上,转向控制允许驾驶员接管车道保持系统或避开障碍物,这与ACC将服从驾驶员制动或加速的方式大致相同,其功能模块如图 3所示.在这两种情况下,安全责任和法律责任由司机负责.

LKA还可以监控驾驶员是否握持方向盘,如果驾驶员在短时间内将他们的手移开,系统会发出警告,然后自行断开.自动转向也可以提高安全性,例如,侧向雷达可以检测盲区中相邻车道的另一辆车辆,这样,如果驾驶员将要进行不安全的车道变换,系统将抵抗驾驶员的转向动作.

-

除了纵向和横向在自动驾驶技术方面对减小交通事故的贡献外,人们面临挑战难度更大的则是如何减少十字路口或交叉路口的避撞.研究表明,没有红绿灯的十字路口往往容易出现碰撞事故,除非所有的驾驶者和交通参与者都保持谨慎态度.在此需求的背景下,车辆的基础设施(V2I)和车车通信(V2V)等技术得到了较大的发展.当然,上述技术的发展是以车辆的精确定位为前提的,而这往往又与地图的发展密不可分[25-26].

对地图精度的要求源于应用,在自动驾驶的情况下,要求是车道级精度,以确定自我车辆处于哪个车道,以及决定是否改变车道,这种精度水平也适用于在接近十字路口时计划减速的情况.当然,对于自动驾驶的底层控制来说,还需要在车道上提供厘米级的位置精度.当前的地图信息对于驾驶自动化来说是不适用的,现有的GIS(地理信息系统)数据集将道路表示为一系列粗略的节点和形状点,这些节点和形状点通过分段连接,没有其他显著特征[27-30].

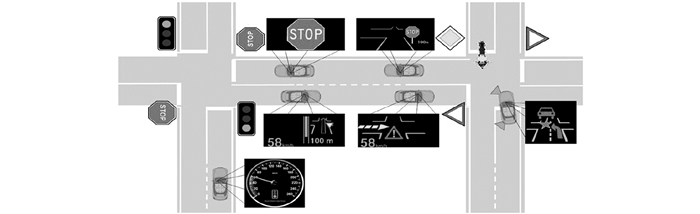

此外,智能汽车的位置和方向也是需要实时知道的.虽然确定智能车辆位置的简单方法是通过卫星导航系统,但其精确性和可用性是不够的.交叉路口通常可使用DSRC(专用短距离通信)来增强定位,如图 4所示,可使用V2I服务向DSRC启用的联网车辆广播差分校正[31],该系统在配备有DSRC车辆的范围内使用两个固定的路边DSRC基站,基站将它们各自的位置和车道几何形状作为数字数据广播,无线载波频率基于多普勒频移和相对于发射台的车辆位置而不同,通过确定车辆速度进而确定车辆的位置.

总而言之,在车辆纵向、横向及交叉路口避免碰撞过程中发展起来的自动化技术,大大推动了智能汽车自动化驾驶技术的发展[32-36].尽管目前完全取代人类驾驶员在短期内难以解决,除非能够简化驾驶环境.在2018年中国国际智能产业博览会期间举办的i-VISTIA自动驾驶汽车挑战赛中,便从AEB自动紧急制动系统、APS自动泊车系统、自动驾驶城市交通场景、自动驾驶创新应用、自动驾驶商业化进程等5个方面进行了比赛,对简化场景下的自动驾驶功能进行了考核,除自动驾驶挑战赛在考察车辆从起点至终点方式上的灵活性、车辆自身的舒适性还需要提高外,从比赛结果来看,在简单的驾驶环境中,自动驾驶商业化的技术已基本具备.

1.1. 纵向自动化

1.2. 横向自动化

1.3. 十字交叉路口自动化

-

随着上述碰撞避免过程中的自动化技术的发展,研究者的目标也越来越不局限于此,而是希望能够发展无需人类驾驶的全自动驾驶汽车,“因驾驶相关的人为错误而导致的公路事故超过90%”的这种常见说法是其有力的支撑之一[37].

对道路车辆自动化的极大兴趣,已经提高了对术语分类和定义的共同需求. SAE国际标准J3016将驾驶自动化水平可分为驾驶员监控驾驶环境的无自动化(0级)、驾驶辅助(1级)、部分自动化(2级),以及自动驾驶系统监控驾驶环境的有条件自动化(3级)、高度自动化(4级)和全自动化(5级)[38].

对于有条件自动化,期望系统执行动态驾驶任务的所有特定模式,驾驶员将在有干预请求时及时响应.在自动驾驶系统的立即释放可能危及车辆性能的情况下,系统将推迟释放—即逐渐放弃控制,以确保平稳过渡.例如,如果车辆正处于一个紧急的转向过程中,自动驾驶系统不应立即释放转向控制,而是随着驾驶员通过转向输入指示逐渐地释放,直至其完全重新接合,这对驾驶员接口提出了新的和更高的要求,潜在地也还意味着需要足够的机器智能来管理几秒钟的安全危急情况.

然而,减少驾驶员对动态驾驶任务的参与并不一定会减少其工作量,这取决于驾驶员对于系统的信任程度,以及它是否总是无缝和可靠地工作.系统还需要确认驾驶员有足够的警觉来恢复控制,因此驾驶员在监督时可能存在临时的工作量,并且系统也需要额外地监视驾驶员,必要时警告其来进行接管车辆.

-

Sharp等人对道路车辆的常规自动化控制问题进行了回顾[39],主要领域包含以下几个方面:综合运动控制;主动和半主动悬架[40-43];最坏情况操纵;最小时间操纵;驾驶员控制模型;状态估计;障碍和避碰;发动机点火控制和变速箱离合器扭矩控制.即使现在把重点放在自动驾驶上,值得注意的是,所有上述方面在某种程度上都是相关的,相关性最小的是悬架控制和动力传动系控制[44].

手动控制功能精度的提高也会影响驾驶员与车辆的交互方式.一个相关的例子是EPAS(电动助力转向)系统和应用在重型卡车上的电动液压助力转向(EHPAS). EPAS和EHPAS不仅提高了车辆控制的精度和驾驶员的舒适性,而且满足了部分自动化和条件自动化对转向系统的更高要求[45],这来源于对驾驶员反馈的巨大改进.同样,改进的制动精度(电液、电机和全电动转矩控制)、牵引力和扭矩矢量系统也有助于提升车辆的自动驾驶能力.

-

对于高度自动化和全自动化来说,驾驶员与作动器之间的机械连接的需求变得不太相关;在4级自动化中,即使在紧急情况下也不希望驾驶员接管控制.研究和发展的挑战则是利用系统级冗余,在任何单点故障的情况下防止严重的控制功能退化.

欧盟戴姆斯Chauffee项目于1995-2004年研究货车的自动列队行驶技术,日本/丰田的IMTS项目1999-2008年则对公交车的自动列队行驶进行研究(图 5),美国的California PATH项目2000-2011年同样对货车的自动列队行驶进行了研究,德国亚琛工业大学的KONVOI项目2005-2009年也对货车的自动列队进行了研究,上述自动列队行驶研究重点关注了低能耗、运输量增加及道路网容量的增加.欧盟大众、沃尔沃的HAVE-it项目2008-2011年对接近自动驾驶的辅助驾驶技术进行了研究,重点关注驾驶安全,沃尔沃的SARTRE项目2009-2012年对跟随货车路线的客车自动列队行驶进行了研究,旨在降低驾驶员的环境负荷和保证安全[46-48].

高度自动化下的车队控制目前依然是研究热点,一起运动的车队极有可能出现不稳定情况,例如,当领队车辆加速时,后续车辆可能需要逐渐加快加速,否则更难赶上,从而导致滑行效应.虽然这对于一个有限长度的车队而言,不是一个真正不稳定的运动,但它会因为车辆队列的增加表现出发散的可能性.此外,对于那些相当长的车队来说,每当领队车突然刹车时,都可能导致碰撞.但有研究表明,自动驾驶车辆可以比人类驾驶员更能精确地控制车队,因为来自引导车辆的前馈控制,通过无线通讯向车队中的所有其它成员发出速度变化的预先警告,以这种方式,车车通信(V2V)被用来提高自动化系统的性能[46].

监控驾驶环境下高度自动化的另外一个例子为个人快速交通(PRT)或pod,是一个公共交通系统,其特点是让小型自动车辆在定制的导轨网络上运行,通过对基础设施的控制来确保行车安全,其可能改变城市公共交通的模式,如图 6所示.英国已投资数百万英镑来培育,工程师Aecom领导的研究小组也获得了420万英镑的资金支持,用于在伦敦进行按需发送服务的试点.

该自动驾驶电动车在专用轨道上运行,带有边界栅栏,用混凝土屏障隔离相邻车道,由闭路电视等方式实时监控,另加每辆车自身的独立避撞系统这样一张安全网.研究小组认为pod方法的优点在于其连通性,而不是强硬的个人主义者对自主人工智能的关注,该系统类似于灵活的铁路系统,尽管离广义的自动驾驶还有很长的路要走,但是它向客户展示了真正的价值,并且已经在经济上可行. PRT系统需要专用的基础设施,既昂贵又具有挑战性.

2.1. 驾驶员监控驾驶环境的常规自动化

2.2. 自动驾驶系统监控驾驶环境的高度自动化

-

智能汽车的自动驾驶将会引发社会制度的改变,也许只有自动驾驶汽车,才能打破现有制度,建立更加智慧的社会制度.但就现阶段来讲,智能汽车自动驾驶技术的研发还只是冰山一角,存在大量挑战:

1) 对车辆制造商及软件提供商的责任界定;2)将现有车辆从非自动化转为自动化所需的时间;3)个人对汽车失去控制的抵抗力;4)用于自动驾驶汽车的法律框架的实施与政府规章的制定;5)缺乏经验的司机碰到需要手动驾驶的复杂情况;6)失去驾驶相关的工作;7)来自预感会失业的职业司机和相关组织的抵抗;8)通过V2V(车车)与V2I(车辆到基础设施)协议间的共享信息带来的人们隐私问题;9)自动驾驶汽车可能装载炸药并用作炸弹的安全性问题;10)自动驾驶车辆在不可避免碰撞过程中如何选择所面临的伦理问题;11)目前的警察和其他行人手势及非语言提示不适应自动驾驶;12)软件可靠性;13)行车电脑可能会受到损害,汽车之间的通信系统也可能遭受损害,如通过破坏摄像机传感器、GPS干扰器等手段来实现;14)汽车导航系统对不同类型天气的敏感度;15)自动驾驶汽车可能需要非常高质量的专用地图才能合理地运行,在这些地图尚未更新时,自动驾驶汽车需要能够恢复到合理的行为;16)为汽车通信所需的无线电频谱的竞争;17)道路基础设施与自动驾驶汽车功能的相互优化等等.

-

车辆交通事故主要体现在纵向、横向及十字交叉路口的相互碰撞,在减少上述碰撞事故所带来的纵向自动化、横向自动化及十字交叉路口自动化技术进步的同时,也为智能汽车自动驾驶的发展提供了有力的技术支撑.但智能汽车的完全自动驾驶作为人类努力实现的终极目标,其覆盖的广度及研究的难度又远超上述3个方面,离实际应用还有很长的路要走.

总体而言,地图绘制、地图增强和自我车辆坐标系的定位是汽车自动驾驶极具有挑战性的前提.地理信息和车辆定位的精确程度对于所有形式的自动驾驶控制都至关重要,除具备视觉感知和判断决策外,人类驾驶员能够在没有地图的情况下驾驶,主要是由于熟悉了常见道路的设计模式.

短时间内的自动驾驶重点很可能是在有限的地理区域内发展高水平的自动化,并以适当的方式创建和维护增强的地图信息.同时,增强的基础设施如智能道路将会与此齐头并进,通过公路和交通监控来进一步减少碰撞风险.

下载:

下载: