-

生态文明是以人与自然、人与人、人与社会和谐共生、良性循环、全面发展、持续繁荣为基本宗旨的文明形态,其建设水平直接体现一个社会的文明程度[1-3].我国自首次提出生态文明建设到现在把生态文明建设提升到前所未有的战略高度,凸显了我国新时期、新形势下生态文明建设的重要性、必要性和紧迫性[4-7].三峡库区作为我国重要的生态功能区和水源涵养区,是世界最大水利枢纽工程所在地,也是我国南水北调中线远景取水点,其生态地位重要而特殊[8].同时,三峡库区分布有我国内陆山水特大城市重庆市和广大的农村居民点,人类活动频繁,人地矛盾突出,库区农村经济社会发展相对滞后,扶贫攻坚奔小康任务繁重[9],因而如何在生态保护优先的基础上加快经济社会发展显得十分迫切.由于三峡库区主体位于重庆市,因此开展重庆市三峡库区生态文明发展水平评价研究,揭示库区生态保护与经济社会发展中的矛盾和短板,对于加快推进库区经济社会发展、维护库区生态安全具有十分重要的意义[10-12].

近年来,随着全球环境问题的日益严峻,开展生态文明建设和实现可持续发展逐渐成为大多数国家的共识.国内外学者对“生态文明建设”这一课题进行了大量研究,其中,国外学者的研究主要集中在生态环境和社会经济的可持续发展问题上,Morrison和Gare等[13-14]学者主要研究了城市化对生态环境的影响,而Mc和Prastacos等[15-16]学者则尝试通过构建数理模型来分析生态环境与社会经济发展的关系,目前应用较广的主要有“压力—状态—响应”模型和“驱动—状态—响应”模型.自2007年国家提出进行生态文明建设后,国内学者主要围绕生态文明建设的理念和内涵、生态文明建设评价指标体系构建及区域评价等方面开展了研究,其中,牛文元、谷树忠等[17-18]学者分别探讨了生态文明建设的理念和科学内涵;高珊、Feng等[19-20]学者以江苏省为例研究了生态文明指标体系的构建问题;宓泽锋、张欢、刘凯等[21-23]学者分别用不同的方法对中国省域生态文明建设进行了评价和分析.具体到三峡库区,目前的相关研究主要集中在生态安全评价[24]、生态系统健康评价[25]、生态与环境敏感性评价[26-27]、生态脆弱性评价[28]等方面.而对三峡库区生态文明发展水平的评价,目前还没有公开的成果发表,特别是以区县为单元的县域生态文明发展水平研究更是少见.基于此,本文以重庆市三峡库区22个区县为评价单元,在参考《国家生态文明建设示范县指标(2017年修订)》[29],并借鉴其他相关研究成果的基础上,选取2006年和2016年2个时间断面,科学构建重庆市三峡库区生态文明建设评价指标体系,分别计算各时间断面上库区各区县生态文明发展水平指数,并运用ArcGIS 10.5软件的自然断点分级法对评价结果进行空间可视化,进而分析近10年来重庆市三峡库区各区县生态文明发展状况及其时空格局演化,揭示库区生态保护与经济社会发展中的矛盾,以期为三峡库区及西南山地区域生态文明建设、脱贫攻坚等发展政策的制定提供一定参考.

全文HTML

-

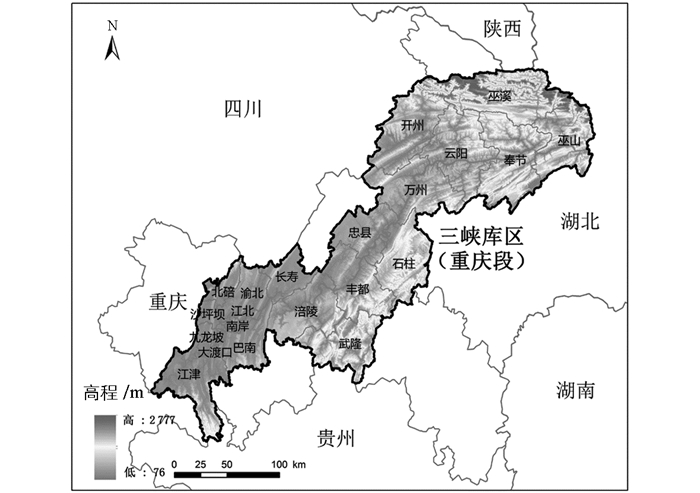

三峡库区地处我国第二、三级阶梯地貌过渡地带,跨越川东平行岭谷地带及鄂中山区峡谷,北靠大巴山、南依大娄山脉,是长江上游地区重要的水源涵养区和生态保护区,也是生物多样性富集区.三峡库区重庆段(图 1),地理范围在北纬28°31′-31°44′、东经105°49′-110°12′之间,主要包括奉节、石柱、江津等22个区、县,幅员面积约4.62万km2.三峡库区重庆段地形、地貌复杂,以丘陵、山地为主;属于亚热带季风气候,四季分明、立体气候明显;境内江河纵横,地表水资源丰富,主要有长江、嘉陵江、乌江等;土壤类型多样,主要为冲积土、紫色土、水稻土等;植被种类丰富,垂直地带性明显,是我国重要的动植物资源宝库.截至2016年底,常住人口1 331.01万人,地区生产总值6 901.40亿元,经济发展水平和基础设施服务能力相对滞后,人口流出趋势明显,城镇化水平也比较低.

-

生态文明是贯穿于经济建设、政治建设、文化建设、社会建设全过程和各方面的系统工程,反映一个社会的文明进步状态,其基础层必须有稳定平衡的生态环境(含生态空间)和生态制度,保证层主要是生态经济、生态生活、生态文化,其中,良好的生态环境是生态文明建设的自然本底,完善的制度体系是生态文明建设的坚强保障,着力转变经济发展方式是生态文明建设的根本途径,实现绿色生活方式、形成生态文化是生态文明建设的重要内容[19-22].

生态文明是人与自然、人与社会环境和谐统一、可持续发展的文明成果的总和,是人与自然交流融通的状态[1-2, 9, 17]. ①自然的角度.在生态环境层面,选取森林覆盖率、全年优良天数比例、饮用水源地水质达标率、区域环境噪声、中度及以上水土流失面积占幅员面积比例等指标,定量评价生态文明建设的自然基础因素;②社会的角度.在生态制度层面,选取教育经费占地方财政支出比例、人均可支配收入等指标,在一定程度上定量评价生态文明建设的社会保障因素;③个人的角度.从生态经济、生态生活、生态文化3个层面,选取人均地区生产总值、人均地方财政收入、人口自然增长率、人均林地面积、单位地区生产总值用水量、单位地区生产总值能耗、第三产业增加值占GDP比重、公众环境状况满意率等指标,作为保证层较全面的定量评价因素.

-

参考《国家生态文明建设示范县指标(2017年修订)》[29],遵循全面性、导向性、综合性、可操作性、动态性、地域性原则,从生态制度、生态环境、生态经济、生态生活、生态文化等5个层面(共20个评价指标)构建指标体系(表 1).

2.1. 影响因子分析

2.2. 指标体系构建

-

本文以重庆市三峡库区22个区县为评价单元,共选取20项评价指标,数据主要来源于2006年和2016年《重庆市统计年鉴》 《重庆市国民经济和社会发展统计公报》 《重庆市水资源公报》 《重庆市水土保持公报》 《重庆市环境状况公报》 《重庆市森林资源公报》,以及重庆市各区县2006年和2016年《政府工作报告》等.

-

在生态文明发展水平的评价中,本文采用熵权法来确定各评价指标的权重[30].熵权法确定各指标的权重,既秉承了传统方法简便易操作的优点,又较大程度地克服了专家咨询打分易受个人主观因素影响的不足,使指标权重的确定更趋于科学、合理;采用定量的研究方法,可实现生态文明发展水平的评价结果可视化,有利于直观分析其时空格局演化.同时,由于生态文明建设内涵极其丰富,有些约束性指标无法实现量化,如生态文明建设规划、空间规划、自然资源资产负债表等的编制实施情况,生态保护红线、耕地红线等的划定遵守情况,这些生态文明制度性指标的缺失在一定程度上会影响生态制度层面评价的精确程度,但对生态文明建设整体评价结果影响不大,特别是这些制度性约束指标在整个评价区域具有一致性,对各区县生态文明建设水平横向间的影响微乎其微.

熵权法是一种客观赋值法,熵值反映指标信息的无序化程度.一般地,指标熵值越小,说明提供的有效信息量越多,指标权重也越大;反之,若指标熵值较大,说明提供的信息量越少,指标权重也就越小.其主要计算步骤如下:

1) 建立m个样本、n个评价指标的判断矩阵X:

2) 将判断矩阵X按照如下的规则进行标准化处理,得到标准化的矩阵X′:

式(2)中,对正向指标的标准化方法为式(3),对负向指标的标准化方法为式(4);xmin,xmax分别为各指标的最小值和最大值.

3) 根据熵的定义,可以确定评价指标的熵为:

式(5)中,

$ {{f}_{ij}}=\frac{x_{ij}^{\prime }}{\sum\limits_{j=1}^{m}{x_{ij}^{\prime }}} $ ;$ k=\frac{1}{\ln n} $ ,当fij=0时,令fijlnfij=0.4) 根据上述熵值可得评价指标的权重值Wi:

通过以上计算,最终得到20项指标的信息熵和权重值(表 2).

3.1. 数据来源

3.2. 研究方法

-

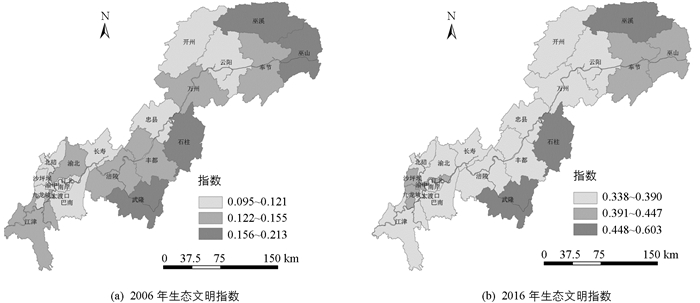

2006年重庆市三峡库区生态文明发展水平整体较低(表 3),且区域间数值差距较小,处于生态文明建设低水平状态. 2006年重庆市三峡库区生态文明指数平均值为0.135,数值较高的巫溪和武隆分别为0.213和0.206,其他20个区县则都处于0.095~0.184之间,数值最低的江北仅为0.095.本文运用ArcGIS 10.5软件的自然断点分级法将库区各区县数据分为3级,其中生态文明指数相对较高的区县为武隆、石柱、巫溪、巫山,占总区县数的18.18%;渝中、丰都、涪陵等8个区县生态文明指数中等,占总区县数的36.36%;云阳、北碚、江北等10个区县生态文明指数相对较低,占总区县数的45.46%.

在空间分布上,2006年重庆三峡库区生态文明发展水平(图 2-a)高低集聚空间特征明显,且整体格局均衡.高值区(0.156~0.213)主要在重庆三峡库区东北部的巫溪、巫山等大巴山边缘和库区西南部的武隆、石柱等武陵山边缘地区,2006年这些区域生态环境较好,人口较少,特别是森林覆盖率、人均水资源拥有量、人均林地面积等指标数值较高.低值区(0.095~0.121)则主要分布在除渝中以外的主城区及周边区县,这些区域经过大规模的城市化和工业化,自然环境水平较低,特别是SO2,NO2等污染严重,同时粗放式工业生产使单位面积产业产出值、人均地区生产总值等指标数值不高,2006年处于低值集聚状态.

-

2016年重庆市三峡库区生态文明发展水平整体较高(表 4),生态文明指数大幅提升,生态文明建设初见成效,但区域间数值差距较大. 2016年重庆市三峡库区生态文明指数平均值为0.413,数值较高的渝中达0.603,其他区县处于0.338~0.582之间,数值最低的开州为0.338.采用自然断点分级法将2016年各区县数据分为3级,其中生态文明指数较高的区县为渝中、武隆、石柱、巫溪,占总区县数的18.18%;江北、巫山、九龙坡、沙坪坝、奉节等5个区县生态文明指数中等,占总区县数的22.73%;南岸、大渡口、开州等13个区县生态文明指数相对较低,占总区县数的59.09%.

在空间分布上,2016年重庆市三峡库区生态文明发展水平(图 2-b)集聚现象同样突出,且数值整体较高,但由于高低值间数值相对差距拉大,使低值区域面积不断扩大,而高值区面积相对缩小.高值区(0.448~0.603)除了巫溪、武隆、石柱等传统生态优势区域外,出现了以渝中为集聚中心的主城高值集聚区;低值区(0.338~0.390)则主要分布在主城外围区县及重庆市三峡库区长江以北的大片区域.这主要是由于主城等区域近年来大力开展生态文明建设,并进行产业升级转型,生态环境指标数值有所提高,同时单位地区生产总值能耗、单位地区生产总值用水量等负向指标大幅降低,单位面积产业产出值等正向生态经济指标出现了大幅提升.

-

从数量演化角度来看(表 3,表 4),2006-2016年,重庆市三峡库区各区县生态文明发展水平整体出现大幅提高,但主城区提升幅度大于其他区域,区域差距相对增大.生态文明指数平均值由2006年的0.135增长到了2016年的0.413,增长量为0.278,增幅高达205.93%.其中,增长量最大的为渝中,增长了0.449;最小的为丰都,增长了0.219.增幅最高的为江北,相对增长率高达370.53%;增幅最低的为武隆,相对增长率为150.49%.这主要是由于近几年重庆市稳步推进生态文明建设,加强生态保护和修复,优化产业结构,发展循环经济,使重庆市三峡库区生态文明建设整体水平显著提高.由于主城区在解决突出环境问题的同时生态经济发展迅速,从而生态文明指数增幅最大,而其他区域,特别是重庆三峡库区东北部和东南部的山地区域,除了自然本底条件较好外,其他方面增幅相对较缓,生态文化建设落后,当地居民的生产和生活水平还有待提高.

从空间演化格局角度来看(图 2),重庆市三峡库区生态文明发展水平高低集聚格局基本稳定,但以生态经济为主导优势的新型高值集聚区正在形成.近10年重庆市三峡库区生态文明建设基本形成了以巫溪、巫山为集聚中心的库区东北部集聚区,以石柱、武隆为集聚中心的库区东南部集聚区,以及正在不断形成的以渝中为集聚中心的主城高值区.其他区域生态文明指数也取得了大幅提升,但由于生态文明指数数值相对差距较大,同时本文采用ArcGIS 10.5软件的自然断点分级法,使得其他广大区域,特别是长江以北生态文明建设速度较缓的大片区域成为低值集聚区,这些区域主要存在生态文明制度体系建设相对落后、外部资金投入较少、人口大量外流、当地经济发展水平较低、居民生活环境品质较低等问题.

4.1. 2006年生态文明发展水平

4.2. 2016年生态文明发展水平

4.3. 生态文明发展水平时空格局演化

-

1) 重庆市三峡库区生态文明发展水平数量演化既呈整体性,又呈区域差异性.近10年来随着重庆市三峡库区生态文明建设的不断推进,各区县生态文明指数整体出现大幅提高,但由于各区县自身资源条件和政策措施的差异,生态文明发展水平增长速度呈现明显的区域差异性. 2006-2016年,重庆市三峡库区生态文明指数均值由0.135增长到了0.413,相对增长率达205.93%.其中,渝中、江北、大渡口等主城区增幅较大,而长寿、开州、武隆等区县增幅相对较小.近10年来,渝中、大渡口等主城各区县基本完成了产业的转型升级,经济发展质量和水平提高,全年优良天数增多,水资源污染和空气污染也得到大幅改善,同时生态文明教育和宣传体系进一步完善,生态文明发展优势明显;长寿、开州、武隆等区县生态环境基础相对较好,但由于水土流失和土地石漠化严重,生态环境修复任务依然艰巨,同时产业相对落后,特别是长寿重工业的发展使区域SO2,NO2,PM10等污染物浓度相对较高,单位地区生产总值能耗和水耗较高,因此生态文明建设水平增长速度相对较慢.

2) 重庆市三峡库区生态文明发展水平空间格局演化既有继承性,又有分异性.从2006年到2016年,重庆市三峡库区生态文明发展水平高低集聚分异格局在继承库区东北部和东南部传统高值集聚区的同时,开始出现以渝中为中心的主城新型高值集聚区.其中,以巫溪、巫山为中心的库区东北部和以武隆、石柱为中心的库区东南部各区县自然本底条件优势明显,但环境监管和生态文明制度建设滞后,资源利用效率较低,产业生态化和生态产业化还有很大提升空间,特别是发展生态旅游和山地特色产业潜力巨大,同时生态文化和生态生活亟待丰富;以渝中为中心的主城新型高值区,在保持生态产业优势的同时,还需进一步加强污染物排放管理,积极实施财税和市场激励政策,搭建第三方污染治理平台,继续完善公众参与和监督机制;而处于长江以北的长寿、忠县、万州、开州、云阳等大片低值区生态环境脆弱,污染治理和生态修复较慢,近年来又引进了一些工业企业,循环经济发展尚未形成,绿色转型面临诸多困难,生态环境安全保障压力大,生态环境质量继续改善的难度增大,再加上生态环境治理是一项长期的、复杂的工作,近年来的各项努力虽然使生态环境质量有所改善,但与重庆市三峡库区其他区县相比,生态文明发展水平仍然较低.

本文从生态环境、生态经济、生态生活、生态制度、生态文化5个方面选取20项指标建立了重庆市三峡库区县域生态文明评价指标体系,运用熵权法和多因子加权法计算各区县生态文明指数,并进一步分析了近10年来重庆市三峡库区生态文明发展水平的时空演化特征,初步揭示了库区各区县在生态保护与经济社会发展中的矛盾和短板,对于采取有针对性的措施加快推进三峡库区县域生态文明建设有一定的参考指导价值,对于西南山区类似区域生态文明建设也有借鉴作用.但与此同时,依然还存在一些问题值得改进,例如指标体系的构建还不够完善,特别是生态生活、生态文化、生态制度方面的指标涵盖面太窄,指标数据的获取和量化还存在困难;在评价的时间尺度上,如果进一步增加时间断面,可以更加准确地反映重庆市三峡库区生态文明发展水平的时空演化特征.这些问题有待今后进一步深入研究,但对整体评价结果不会有重大颠覆.

下载:

下载: