-

特殊的地理环境、复杂的地质构造和独特的天气气候条件,使得泥石流暴发的三大基本条件在四川大部分地区同时具备[1],导致四川省历来是我国泥石流等地质灾害的高发区,每年因灾死亡人数有数十人,直接经济损失可达数亿元之多.

研究降水与泥石流关系,确定诱发雨量阈值是开展泥石流灾害防治的基础.许多学者对四川省泥石流与降水关系进行了研究,取得一系列研究成果[2-5].在此基础上,一些学者建立了雨量阈值模型[1, 5-7],但大多数模型仅针对某个小流域或小区域,存在适用局限.与小流域不同,在研究大区域泥石流与降水关系时,环境背景因子不是固定的,会随着地形、地质和气候条件的不同在空间上发生变化.因此,在分析四川省区域泥石流灾害与降水关系时,必须对泥石流灾害进行分区.谭万沛等[8]根据地形、山体稳定性和泥石流密集段对四川省泥石流灾害进行分区;陈宁生等[9]根据泥石流灾害形成主导因子不同,将四川泥石流发生地分为降雨控制区、土源控制区和复合控制区;更多研究者根据灾害风险理论对四川省泥石流进行危险性或风险性分区[10-11].而根据地形、地质和气候条件对四川泥石流灾害进行综合分区,分析泥石流灾害与降水关系的研究较少.本研究运用四川省1990-2009年泥石流灾害数据、地理信息数据和降水观测数据,在分析泥石流灾害与地形、植被等环境因子关系基础上,基于GIS技术,根据地貌、地质和气候条件对泥石流灾害进行分区,分析各区降水与泥石流灾害关系,以期为四川省泥石流灾害预警提供参考.

全文HTML

-

灾害数据来自四川省地质环境监测总站和四川省气候中心,共收集到区域内1990-2009年722个泥石流灾害点资料;降水数据来自四川省气候中心154个常规气象观测站逐小时资料;1:5万数字高程数据来源于国家测绘局,并进行填充处理,生成同比例尺的高差、坡度和坡向数据;1:5万土地利用数据(2000)和1 km×1 km岩土类型、NDVI和植被类型数据来源于中国科学院资源环境数据中心;1:100万地质图来源于全国地质资料信息网;1 km×1 km植被覆盖度数据基于NDVI和植被类型数据,采用李苗苗等[12]的方法计算得到.所有栅格数据投影方式均采用Albers投影.

-

为评估环境因子与泥石流灾害关系,对环境因子连续数据变量(高程、高差、坡度等)进行分级,对环境因子变量离散数据(土地利用类型、植被类型等)进行分类,统计灾害在各级或各类环境因子中的发生频率.运用泥石流灾害在某个环境因子第i分级或分类上的频率比数Ei(取值范围0~100),分析第i分级或分类环境因子与泥石流灾害发生频率关系,公式如下[13]:

式中:Ei值越大表示越易发生泥石流灾害.当Ei<63.21时认为第i个分级或分类不易发生泥石流;当Ei>63.21时,认为容易发生泥石流;当Ei=63.21时,则认为该环境因子在第i个分级情况下与泥石流统计关系无统计学意义.

其中:

式中:Pi为某个环境因子第i分级或分类泥石流灾害的发生频率,由第i分级或分类的泥石流灾害发生样本数Ni占灾害总样本数N的百分比求得.

式中:Di为环境因子第i分级或分类泥石流灾害的分布频率,由第i分级或分类的土地面积Si占研究区域总面积S的百分比求得.

-

为便于描述,定义“易发度”概念,即在一定降水条件下,具有某种环境背景可能发生泥石流灾害的难易程度.泥石流灾害分区基于易发度分级实现,其基本思路为:根据研究区域地质条件、地貌类型和气候背景特征等主要环境因子与泥石流灾害关系,采用信息量模型[14]对易发度进行评估,利用ArcGIS中的自然断点法对易发度进行分级,再与研究区内其他背景特征相结合,实现对泥石流灾害分区.信息量模型公式如下:

式中:Iz为研究单元综合信息量;Ii为第i个环境因子研究单元信息量;n为环境因子数量;Ni,j为研究单元隶属第i个因子的第j个分级或分类上的泥石流灾害点数量;N为研究区域内泥石流灾害点总数量;Si,j为研究单元隶属第i个环境因子的第j个分级或分类上的面积;S为研究区域总面积.

-

研究表明,四川典型滑坡泥石流灾害区可采用降雨强度与降水历时两个参数指标确定雨量阈值曲线,此方法适用更多区域[6].根据诱发泥石流灾害降雨强度随着降雨时间历时增加呈指数型下降,引入公式:

式中:I为平均雨强;D为降水历时;a,b为根据泥石流对应降水数据拟合得到的参数.降水历时D的确定一般较难,不同研究者采用的确定方法差异较大[6-7].本研究在只有泥石流灾害发生日记录情况下,将泥石流灾害发生日雨量峰值时刻作为泥石流灾害发生时刻和D的截止时刻.考虑到间接和直接前期降雨对泥石流灾害形成作用很大[15],将有效降雨起始时刻作为D的开始时刻.有效降雨起始时刻的确定参考文献[16]方法并进行改进,具体为:定义连续小时降水量大于0.1 mm为一次降雨过程,选取泥石流灾害发生前足够长时间内的历次降雨过程,计算历次降雨过程的有效降雨量Rcp,如下式:

式中:Ri和ni分别为降水过程中第i小时的降雨量及其距泥石流灾害发生时刻的小时数,若t之前的历次降雨过程的有效降雨量之和小于t时刻至D截止时刻之间历次降雨过程有效降雨量之和的10%,则以t时刻作为D的开始时刻.

1.1. 数据来源及处理

1.2. 方法

1.2.1. 泥石流灾害与环境因子关系分析方法

1.2.2. 泥石流灾害分区方法

1.2.3. 雨量曲线确定方法

-

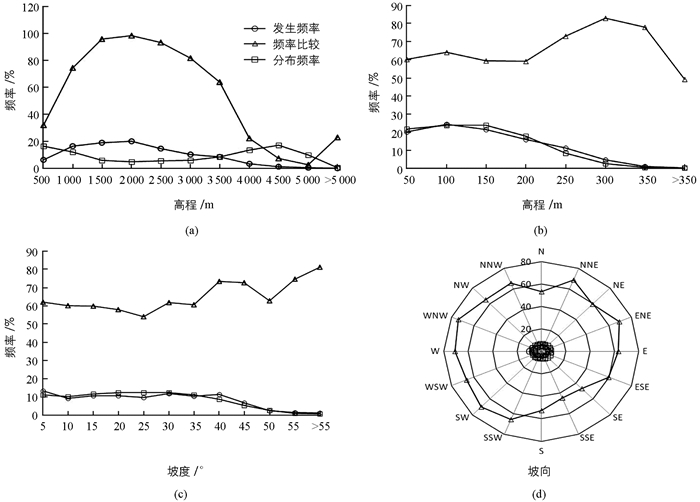

根据四川省地形地势特征,将高程以500 m为间隔分为11级,高程差以50 m为间隔分为8级,坡度以5°为间隔分为12级.基于1:5万地形数据,运用(1)-(3)式分别计算不同等级(或类别)高程、高程差、坡度、坡向等地形因子泥石流灾害发生频率、分布频率和频率比数(图 1).高程和高程差是地形描述中最常用的参数,是确定地貌类型的最基本指标.由图 1a和1b可见,频率比数超过63.21主要位于高程500~3 500 m区域,极大值位于高程1 500~2 000 m,在高程<500 m和高程>3 500 m区域迅速减小,说明泥石流灾害易发生于四川盆周山地、川西南山地及川西高原河谷区等中等海拔区,不易发生于四川盆地低海拔和高原高海拔地区.频率比数随高程差变化呈双峰型变化,超过63.21出现在高程差50~100 m和200~350 m,分别对应于中低山地易发区和高原深切河谷(或陡峻高山)易发区.坡度和坡向是地形描述中的基本参数,坡度影响地表水流冲刷速度和地表松散物质斜面受力,一般坡度越大越有利于泥石流发生.由图 1c可见在坡度>25°区间,坡度越大,泥石流灾害发生可能性越大,当坡度>35°时,泥石流灾害较易发生.坡向主要影响降水分布.四川山系多呈南北走向,受西南季风影响,四川水汽主要来自于孟加拉湾,山体对西南暖湿气流具有阻挡作用,使得西南坡的降水量明显增多,易形成局地暴雨从而诱发泥石流,导致西向、西南向坡地较易形成泥石流灾害(图 1d).

-

植被对泥石流形成影响主要表现在截水固土[17].根据植被影响和四川植被分布特点,将1:5万土地利用数据和1:100万植被类型数据进行重新整编,并对部分子类进行合并处理,土地利用类型分为16类,植被类型分为15类(表 1).由表 1可见,水田、旱地、灌木林、疏林地、城乡建设用地等土地利用类型区域易发生泥石流灾害.针叶林、阔叶林、落叶灌木林、草丛和一年一熟耕作物等植被类型区域易发生泥石流灾害.对比温带林地与亚热带、热带林地,针叶林与阔叶林,落叶阔叶林与常绿阔叶林,旱地与水田,疏林地与有林地可见,前者更易发生泥石流灾害.因此,综合根据土地利用类型和植被类型可进一步确定最易发生泥石流灾害植被类型,包括一年一熟旱作地、落叶灌木林、针叶和落叶阔叶疏林地以及城乡建设用地等.

-

四川地质构造断裂带主要分布于川西高原和西南山地,占境内的90%以上.鲜水河断裂带、龙门山断裂带、安宁河断裂带等主要断裂密集带以康定、木里为结点呈“Y”字形展布.一般断裂带处地质活动十分发育,亦是地震多发带,地壳岩层较为破碎,可为泥石流灾害的形成提供大量松散的固体物质,是泥石流灾害发育的温床.由1990-2009年泥石流灾害分布特征可见,泥石流灾害的成带性分布与四川省的断裂构造带基本一致.将断裂层密度用最大值进行归一化后等分为10级,通过计算各级断裂层密度与泥石流灾害的频率关系可发现,随着断裂层分级密度增大,频率比数线性升高,说明断裂层密度与形成泥石流灾害难易程度密切相关,是影响泥石流灾害分布的重要因子(图 2).

-

环境因子是导致泥石流等地质灾害具有明显区域性特征的重要因素.根据地形、地质和气候背景等环境因子与泥石流灾害关系,并参考文献[18],选取高程、高程差、坡度、岩土类型、断裂层密度、土地利用类型、植被类型、植被覆盖度和年均汛期降水等9个因子作为泥石流灾害易发度分析因子.将所有因子数据转化为1 km的栅格数据,运用公式(4)计算易发度综合信息量,得到四川省泥石流灾害易发度总信息量变化范围为-11.5~7.4.运用ArcGIS中的自然断点法,根据信息量的大小,将易发度分为高易发度、次高易发度、中等易发度、次低易发度、低易发度等5级进行区划(表 2).信息量越大,表示在降雨诱发条件下发生泥石流灾害的可能性越大;信息量越小,表示在降雨条件下越为稳定.

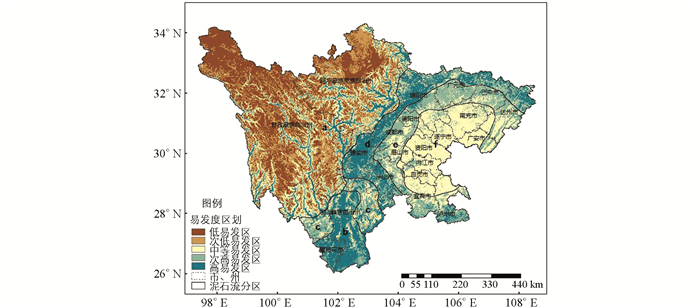

由图 3可见,四川泥石流易受水系和山脉影响.泥石流灾害高易发区集中分布于:①安宁河谷和雅砻江下游(凉山州至攀枝花);②鲜水河和雅砻江上游(甘孜州中部);③大金川和大渡河下游(阿坝州至雅安);④岷江流域中、上游(阿坝州至成都);⑤金沙江上游(甘孜州西部);⑥龙门山前缘山地(绵阳北部等);⑦大巴山和米仓山南缘山地(广元、巴中、达州北部等).次高易发区主要集中于盆周边缘高程500~1 000 m的山地、华蓥山条状山脉(达州南部至广安)以及凉山州东部大凉山和西部盐源区域;中等易发区主要位于高程≦500 m盆中区,包括南充、遂宁、资阳、内江、自贡等地.次低易发区和低易发区主要分布于川西高原

$\underline{\underline > } $ 3 000 m的高海拔地区,特别是阿坝、甘孜北部的高原草原、草甸区域,一般不易形成泥石流灾害.在泥石流灾害易发度区划基础上,进一步结合地形、地质和气候背景等因子将四川泥石流灾害划分为川西高原河谷区、西南山地易发区、西南山地次易发区、盆周山地易发区、盆周山地次易发区、盆中区等6个环境背景相异区域(图 3).川西高原河谷区主要包括甘孜、阿坝以及凉山州西北部部分区域河谷,以泥石流灾害易发生于侵蚀堆积河谷区为特征.该区域一般很少有日降水量达到50 mm及其以上的暴雨.但这一地区多高山深谷,地势陡峭,地质构造复杂,地震、崩滑灾害多发,既能够为泥石流灾害提供丰富的固体物质来源,又能够为泥石流活动提供强大的动能优势,从而能以较小降水诱发山洪、塌方和泥石流等地质灾害发生.据调查,日降水量达到或接近25 mm,即可形成类似于盆地暴雨所造成的自然灾害[2].西南山地易发区主要包括安宁河谷和雅砻江下游区域,该区域位于安宁河断裂带和安宁河—则木河地震带上,平均每年均有暴雨发生,特别是南部区域年均暴雨日数3 d以上.西南山地次易发区主要包括凉山州东北部和西部盐源区域,该区域暴雨日数略少,年均低于1.5 d.盆周山地易发区和次易发区主要位于盆地与川西高原过渡带海拔500 m以上山地,由于地形影响,该地区有青衣江暴雨区(雅安-乐山)、龙门山暴雨区(绵阳—成都)、大巴山暴雨区(巴中-达州)[19],是四川省暴雨最多、暴雨范围和强度最大区域.盆中区位于海拔低于500 m盆底区域,地形较为平坦,泥石流灾害较少,根据1990-2009年泥石流统计,20年间泥石流发生频率占全省不足2%.

-

运用四川省1990-2009年泥石流灾害点记录数据和同期154个常规气象观测站小时雨量观测数据,将离灾害点最近气象站降水作为泥石流灾害点雨量,采用公式(5)和(6),分析各子区泥石流灾害发生平均雨强和降水历时关系.由于盆中区泥石流灾害样本数较少,因而不作统计,其他各区所有平均雨强及其降水历时数据点绘于双对数坐标系中,根据这些点和下限值分别拟合出平均雨量线和区域临界雨量线,得到表 3.

分析(5)式可发现,假定降水历时D=1 h时泥石流灾害发生,则a值为诱发泥石灾害所需的短历时雨强. a值越大,泥石灾害发生需要更大的短历时雨强;a值越小,相同前期降水条件下泥石灾害发生需要较小的短历时雨强.因此,可定性认为a值与短历时雨强密切相关.根据幂函数特点,在降水历时D≥1 h区间内,b值越大,则平均雨强I随降水历时D增大而递减速度加快,即随着降水历时增大诱发泥石流灾害所需平均雨强减小速度更快,表明前期降水对形成泥石流灾害影响更小;b值越小,表示诱发泥石流灾害需要较多的前期降水作用.因此,可认为b值与前期降水的影响密切相关.因而通过平均雨量线a,b参数值的比较,可间接比较各区泥石流灾害与激发降水、前期降水关系.由表 3可看出,各区a值,西南山地次易发区和盆周山地易发区、次易发区介于20~22.3之间,表明这3区对短历时雨强的要求相近.而川西高原河谷区为12.5,明显低于山地区域,说明与西南山地和盆周山地区域相比,川西高原河谷区较小短历时雨强就可诱发泥石流灾害.这一结论与调查结果一致[1].各区b值中,川西高原河谷区、西南山地易发区、盆周山地易发区相近,介于0.75~0.87之间,盆周山地次易发区最小而西南山地次易发区最大,表明随着降水历时增大,诱发泥石流灾害所需平均雨强盆周山地次易发区递减速度最慢,西南山地次易发区递减速度最快.进一步对比可发现,同一前期降水条件下,诱发泥石流灾害西南山地所需短历时雨强比盆周山地略小,其易发区所需短历时雨强也明显小于次易发区.但盆周山地易发区与次易发区所需短历时雨强相近,其易发性主要体现在前者对前期降水作用的依赖性相对较小.

由临界雨量线公式参数可见,各子区参数a值差异较大,但易发区比次易发区明显偏小,参数b值除西南山地易发区较大以外,大部分区域介于1.0~1.1之间.总体上,诱发泥石流灾害的区域临界雨量阈值川西高原河谷区比其他地区小,易发区比次易发区小.

2.1. 泥石流灾害与环境因子关系

2.1.1. 与地形因子关系

2.1.2. 与植被关系

2.1.3. 与地质构造因子关系

2.2. 泥石流灾害分区

2.3. 与诱发降水关系

-

本研究利用四川省1990-2009年发生的泥石流灾害记录数据,分析了四川地区泥石流灾害与地形、植被、地质等环境因子关系,研究了泥石流灾害分区,并探讨了各区与诱发降水关系,得到如下结论:

1) 四川泥石流灾害易发生于高程介于500~3 500 m、高程差为50~100 m和200~350 m、坡度>35°以及西向和西南向坡地区域.易形成泥石流的下垫面包括一年一熟旱作地、落叶灌木林地、针叶和落叶阔叶疏林地以及城乡建设用地等.泥石流灾害的成带性分布与断裂构造带基本一致,且发生频率与断裂构造带密度成高度正相关.

2) 四川泥石流灾害高易发区主要集中于安宁河谷和雅砻江下游,鲜水河和雅砻江上游,大金川和大渡河下游,岷江流域中、上游,金沙江上游,龙门山前缘山地,以及大巴山和米仓山南缘山地;次高易发区主要集中于盆周边缘高程500~1 000 m山地、华蓥山条状山脉以及凉山州东部大凉山和西部盐源区域.基于地形、地质和气候背景等因子可将泥石流灾害划分为川西高原河谷区、西南山地易发区、西南山地次易发区、盆周山地易发区、盆周山地次易发区、盆中区等6个环境背景相异区域.

3) 环境背景相异各区泥石流灾害与诱发降水关系差异明显.川西高原河谷区较小短历时雨强就可诱发泥石流灾害,而盆周山地次易发区对前期降水作用依赖性相对偏高.诱发泥石流灾害的临界雨量阈值川西高原河谷区比其他地区要小,且同一区域易发区比次易发区小.

研究过程中发现,泥石流灾害与地形、植被等环境因子关系的分析结果受所用数据分辨率影响明显,需尽可能采用高分辨率地理信息数据.另外,泥石流多发生于山系、河谷区等复杂地形区域,降水的局地性以及易受地形影响的特点,使相距数十公里外的雨量观测站数据代表性严重不足,因此在高易发区增加雨量观测站网或研究复杂地形下垫面降水插值方法是提高泥石流灾害临界雨量阈值准确性和预警能力的努力方向.

下载:

下载: