-

面向经济发展新常态,加快转变农业发展方式,是农业应对当前内外压力和挑战的必然选择.为此,在切实保障农民生计和社会稳定的前提下,把农户经营引入现代农业的发展轨道,因地制宜发展多种形式适度规模经营是关键[1].回顾过去,以1988年宪法修正为标志,中国农村土地流转政策经历了禁止、允许、放开以至明确鼓励的过程[2].近年来,一方面通过承包地确权登记颁证,让农户流转土地的合法权益得到了切实保障;另一方面,实行农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”改革,为土地经营权有序流转、发展适度规模经营奠定了制度基础.伴随土地产权进一步规范和明晰,以及中国城镇化和农业现代化的深入推进,农村劳动力大量转移,新型经营主体不断壮大,以土地流转和适度规模经营为核心的农地经营方式转变已成为基本趋势[3].数据显示,截至2016年6月,中国家庭承包耕地流转面积约0.31亿hm2,占家庭承包经营耕地总面积的34.28%;全国2.3亿农户中近30%的农户已流转土地,在东部沿海一些地区承包耕地流转比例已超过1/2;全国层面经营耕地面积在3.33 hm2以上的规模经营农户已超过350万户.

目前,多数研究围绕土地适度规模经营的实现,对土地流转的影响因素、行为决策、区域差异、经营效率、运行绩效等政策性和技术性问题展开探索.综合来看,土地流转的影响因素主要与农户就业类型、农地租赁行为、农地资源禀赋、非农收入比重等密切相关[4-6];从行为决策来看,农户有限的承包地容纳了老人、妇女等家庭弱质劳动力,并使其以极低的生活成本和相对有机的食物克服了生存困境,因而家庭兼业化的经营策略往往是束缚土地流转和经营规模扩大的主要因素[7];就区域差异而言,经济发达地区或平原地带的农地流转规模大、稳定性高,规模化经营效益好[8-12],而经济欠发达地区或山地丘陵区则依然是农地流转和规模化经营的后进地区;另外,流转后规模化经营产生的社会经济环境效应也不容忽视,不仅加剧了农村社会阶层结构的重构[13-14],也使地力的保护与修复在不同的经营者之间出现明显的差别[15],为追求短期收益而过量施用以化石燃料为基础的农业要素(化肥、农药、石油等)和生物激素等,则持续加重着农村生态环境的压力和风险[16].为此,研究者建议应加快农民工身份转型[17],培育农民的文化与职业技术素质,创新农地制度[18]和农业补贴政策[19],建立和完善农村人口的社会保障体系[20],推行差别化的农地流转和可持续农业发展策略[21].

上述可见,已有的研究目标虽是土地(适度)规模化经营,但重心在土地流转上,而伴随土地流转规模的扩大,亟需关注农地经营方式的转变,尤其是基于地域差异深度探索因地制宜的适度规模化经营形式.为此,有必要澄清农业现代化相对发达的平原地带与相对落后的山地丘陵区土地流转和规模化经营上的差异,两者是否具有近似的模式或路径?其所产生的社会经济环境效应是否一致?农地适度规模经营怎样才能与当地经济发展水平和农地资源禀赋相适应?鉴于此,本文以成渝经济区为研究区,基于地域代表性选取地处平原区的四川省广汉市和地处山地丘陵区的重庆市江津区,依据对农户和经营大户所做的1 102份调查数据,分析比较两个类型区土地流转和适度规模经营的差异化特征,并采用能值分析法测度两个区域农地经营方式转变的效应差异,以期为寻求成渝经济区农地适度规模经营的适宜路径、制定差别化的农地利用政策提供参考.

全文HTML

-

成渝经济区涉及川渝两地部分地区,是国家重要的人口、城镇、产业集聚区,是引领中国西部地区快速发展、提升内陆开放水平、增强国家综合实力的重要支撑,在中国经济社会发展中具有重要的战略地位.其范围包括四川省的成都市、德阳市、绵阳市等15个市,重庆市的主城9区及周边20个区县,区域面积20.6万km2.不过,成渝经济区内部差异显著,成都经济圈基本上是广阔平原,有利于城市化圈层推进和现代化大农业的快速发展;而重庆则以山地和丘陵为主,城市化主要依托岭谷和交通轴线推进,农业强调发展生态特色效益产业.两者的土地流转和农业规模化经营在资源禀赋、发展过程、运行机理和实现路径上存在诸多差异,同时也决定了成渝经济区的农业发展方式不能“一刀切”.基于这种基本认识,我们选取地处平原区的四川省广汉市(德阳市辖)和地处山地丘陵区的重庆市江津区作为样区(表 1),围绕土地流转和农地规模化经营进行调查研究.

-

通过随机抽样,采用参与式农村评估法(Participatory rural appraisal,PRA)中直接观察、问卷调查、半结构访谈及特殊人群座谈等工具,围绕4个方面的内容展开调查:1)镇村土地流转的整体情况和主要做法;2)农户和经营大户农地流转行为;3)农户和大户农地经营情况;4)土地流转前后资源要素流动使用情况等.

2014年6-8月,对四川省广汉市连山镇、松林镇、和兴镇、兴隆镇、西外乡等5个乡镇开展实地调查,共计发放问卷650份,回收获得622份有效问卷,其中575份为一般农户问卷(包括转出农户问卷314份和无转出农户问卷261份),47份为专业大户问卷;2015年7-8月,对重庆市江津区慈云镇、吴滩镇、白沙镇、油溪镇、西湖镇、先锋镇等6个镇街开展实地调查,共计发放问卷540份,回收获得480份有效问卷,其中446份为一般农户问卷(包括转出农户问卷254份和无转出农户问卷192份),34份为专业大户问卷(表 2).调查中,通过召开小型座谈会收集整理各样点镇街农地流转的总体情况资料,时间控制在1 h内;采用问卷调查摸底农户承包土地流转情况,时间控制在0.5 h左右;采用深度访谈详细解读典型农业经营大户的土地经营情况,时间控制在1 h左右.

此外,研究中辅助的资料数据还包括由广汉市、江津区国土资源管理部门、农业部门提供的区域土地流转概况资料、地方性土地流转政策文件;来自两地统计部门和网络的相关统计年鉴、统计公报以及政府年度工作报告等;来自中国气象科学共享数据源的两地资源数据,包括太阳能、风能、雨水势能、雨水化学能、地球旋转能等.

-

通过统计梳理两地农户和经营大户调查问卷数据和访谈记录信息,发现两地农地流转与适度规模经营特征差异主要体现为农地流转过程中的行为差异和农地集中后的利用差异,因此在参考相关研究的基础上[22-26],构建了反映两地农地流转与适度规模经营特征差异的指标体系(表 3).

-

能值分析克服了能量分析中不同类别能量难以比较的问题,以统一的能值标准为量纲,把生态—经济系统中流动和储存的不同种类、不可比较的能量转化成同一标准的能值,对系统的能量流、物质流与货币流等进行流量分析[27],揭示了自然环境资源与经济活动的价值及它们之间的关系,有助于调整生态环境与经济发展的关系,对自然资源的科学评价和合理利用、经济发展方针的制定及实施可持续发展战略均具有重要意义.基本原理是

式中,E是能值,单位为sej;e是能量,单位为J;m是物质量,单位为g;t是能值转换率,单位为sej/J或sej/g.

能值转换率参考了与研究区自然经济条件差异较小的同类地区的相关研究[28-29],以全球年平均总能值1.583E+25sej为基准,人民币与美元则按2013年6.19的平均汇率换算,研究中涉及的建筑和机械均根据其使用年限折算为每年的能量投入.从“是否需要购买”的角度,将投入资源分为本地资源和购买性资源;从“是否可更新”的角度将投入资源分为可更新资源和不可更新资源.特别需要指出的是,某些资源在生产或者形成过程中,是由可更新资源和不可更新资源共同组合而成的,即这类资源既非完全可更新也非完全不可更新[30].因此,依据实际情况,参考相关研究[31-34],引入可更新比例系数,以提高能值分析的精确性.

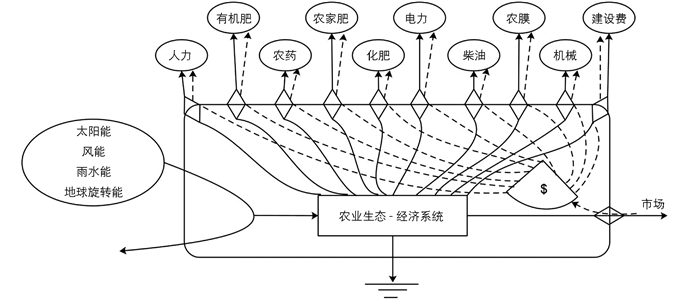

基本操作步骤:1)资料收集,通过调查、访问收集与研究对象相关的自然环境、投入产出等各个方面的资料,并整理分类. 2)绘制能值系统图解[35](图 1),包括①界定系统范围边界,把系统内的各组分及其作用过程与系统外的有关成分及其作用以矩形框为边界分开;②列出系统的主要能量来源,这些能量一般来自系统外部,即绘制在边界的外面;③确定系统内的主要成分,以能量符号图例绘出;④列出系统内的主要成分的过程和关系(流动、相互作用等),包括主要的能量流、物质流以及货币流;⑤绘出系统图解全图.先绘制矩形框边界外边的能源部分,沿周边外排列,然后再绘制系统内各个部分.矩形框边界底线外不能绘制能源符号,仅绘制一个能量耗散符号,并与系统内各组分符号底部相连,表示系统各组分能量耗散. 3)编制能值分析表,包括①列出研究系统的主要能量来源项目(包括自然资源投入和购买资源投入)和系统产出项目;②计算能值分析表中的各类别资源的能量流,以J为单位,物质流以g为单位,货币流以$为单位;③将各类别项目转换为共同的能值单位(能物流乘以相应的能值转换率);④将各项目能值数据分类汇总(可更新能值投入、不可更新能值投入、自然资源能值投入、购买资源能值投入、系统能值产出),分别计算各个能值分析指标. 4)根据系统具体情况,选择相应的能值分析指标(表 4),根据能值分析表计算结果并分析评价.

本研究能值分析涉及的数据分为本地资源数据、购买资源数据和系统产出数据.本地资源数据包括太阳能、风能、雨水势能、雨水化学能、地球旋转能;购买资源和系统产出数据来自2014年、2015年对两样区实地调研得到的普通农户和经营大户的汇总数据,其中,以普通农户的经营投入(即普通农户的购买资源数据)和产出表征农地流转与适度规模经营前农业生态系统的投入和产出,以经营大户的经营投入(即经营大户的购买资源数据)和产出表征农地流转与适度规模经营后的投入和产出.

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源

1.3. 研究方法

1.3.1. 农地流转与适度规模经营特征指标构建

1.3.2. 能值分析方法

-

与平原区相比,山地丘陵区地貌崎岖,交通不便,土地细碎,集中连片经营难度大,劳动强度高、效益低.统计分析显示,江津区一般农户户均劳动力3.03人,高出广汉市0.22人,其中从事非农活动人数1.53人,虽亦高出广汉市0.04人,但占家庭劳动力的比重低于广汉市2.52个百分点,可见江津区家庭劳动力非农化程度低于广汉市;户均承包地0.31 hm2,高出广汉市0.07 hm2,但旱地多、水田少,坡耕地比重大,且地块更加细碎,户均地块数达10.92块,高出广汉市4.39块;农业收入在家庭收入中的占比为35.39%,高出广汉市18.97个百分点,可见土地和农业对江津区农户家庭生计的重要性强于广汉市.

-

农户流转决策受到多方面因素影响,考察已转出农地农户的流转意愿(A1)有助于了解农户后续决策行为的变化.统计显示,江津区“愿意流转”农户为227户,占254户转出农户的89.37%;“不愿意流转”农户为27户,占10.63%.广汉市“愿意流转”农户为267户,占314户转出农户的85.03%;“不愿意流转”农户为47户,占14.97%.分析发现,土地和农业虽对江津区农户家庭生计具有重要意义,但由于地形约束和经营细碎,导致农业低效化严重,不仅束缚了务农劳动力的析出,也限制了家庭的增收,因此农户反而有更强的流转意愿;相比之下,地形平坦、地块相对集中连片的广汉市,农业生产已实现高度机械化,由于节省劳动力,转出农地的农户在非农务工的同时,也想再兼业于农业生产,以降低生活成本、增加家庭收入.

-

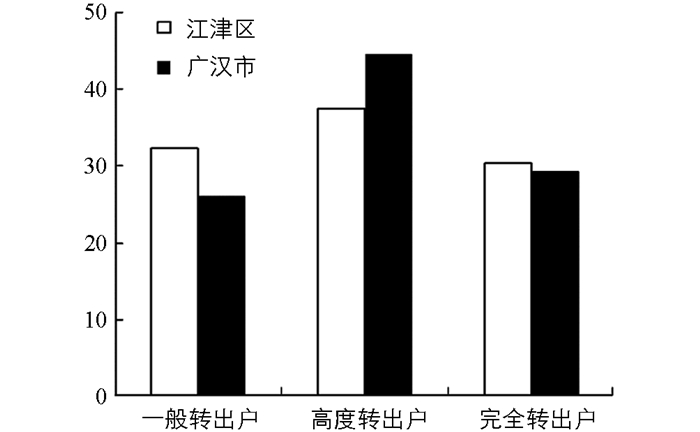

将农地转出率(A2)为100%的农户作为完全转出户,50%~100%的农户为高度转出户,小于50%的为一般转出户.调查农地转出农户中,江津区一般转出户占32.29%,高出广汉市6.17个百分点,而高度转出户占37.40%,低于广汉市7.19个百分点,显示出江津区农户家庭对土地和农业的依赖,以及地块细碎给农地流转集中带来的制约.同时,江津区完全转出户占30.31%,略高于广汉市(图 2),反映出一定条件下山地丘陵区农户和平原区农户不同的行为决策.江津区作为山地丘陵区,交通区位便利度和经济社会发展程度明显低于平原区的广汉市,农户以异地打工为主,家庭主要的劳动力量也随之转移,因此这样的农户倾向于完全流转;而广汉市多数农户选择本地务工,主要的家庭活动依然在农村,因此这样的农户倾向于利用家庭边角地块和边缘劳动力降低生活消费成本.

-

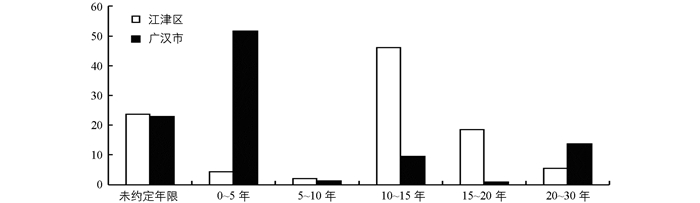

农地转出年限(A3)的长短,某种程度上反映了农户对土地财产性收益的预期.统计显示,江津区未约定农地流转年限的农户为60户,所占比重为23.62%;约定流转年限的农户为194户,所占比重为76.38%,其中约定年限在10~15年之间的农户最多,有117户,所占比重为46.06%.而广汉市未约定流转年限的农户为72户,所占比重为22.93%;约定流转年限的农户为242户,所占比重为77.07%,其中约定年限在0~5年之间的农户最多,有162户,所占比重为51.59%(图 3).比较来看,江津区农地转出偏好长时限,而广汉市偏好短时限,反映出山地丘陵区受资源禀赋条件和低效经营方式约束,农户对土地和农业的价值评估较低,倾向于长期流转;而平原区地形平坦、土地肥沃、相关农业基础设施较为完善,农户对土地和农业的价值评估较高,倾向于订立短期租约以便及时调整决策博取更高的收益.

-

代耕、出租、转包和入股是两地都存在的农地流转形式(A4).统计显示,江津区农地流转以出租和转包为主,分别为123户和106户,所占比重分别为48.43%,47.13%;而广汉市虽以出租和转包为主,但入股已有较大发展,分别为156户,87户,47户,所占比重分别为46.98%,27.71%,14.97%.分析来看,江津区囿于地形和农地流转市场约束,主要流行出租和转包这两类相对传统的流转形式;而广汉市则在政策引导下培育壮大了新的流转形式,如连山镇锦花村的“合股流转”,以“租金加二次分红”的方式激励农户入股流转土地.

-

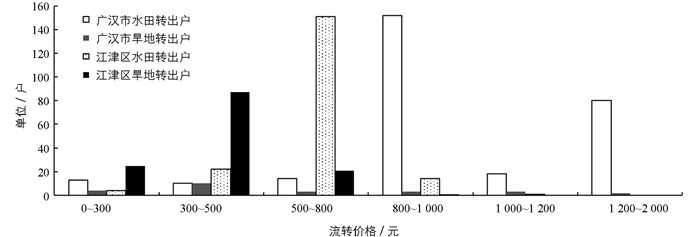

农地流转价格(A5)与农地资源禀赋和农地市场发育紧密相关.统计显示,江津区流转农地结构中,水田转出户与旱地转出户数量比为1.43:1,水田流转价格集中于每667 m2为500~800元,旱地流转价格集中于每667 m2为300~500元;广汉市水田转出户与旱地转出户数量比为11.48:1,水田流转价格集中于每667 m2为800~1 000元,旱地流转价格集中于每667 m2为300~500元(图 4).目前,农地流转价格主要以粮食作物的每667 m2收益为计价基准,由于地形地貌限制,江津区大量坡耕地仅适于旱作,故农户承包地中旱地地块多、比重高、产出低,而广汉市地势平坦,水利良好,水田多且能够集中连片,具有较高的产出水平,故江津区农地流转价格水平明显低于广汉市.

-

两地受访的农地经营大户均以男性为主导,江津区34位经营大户中,男性占82.35%;广汉市47位经营大户中,男性占91.49%.从年龄段来看(取值包括后值),江津区集中在30~50岁,其中30~40岁年龄段的有11位,所占比重为32.35%,40~50岁年龄段的有12位,所占比重为35.29%;广汉市年龄段集中在40~60岁,其中40~50岁年龄段的有23位,所占比重为48.94%,50~60岁年龄段的有12位,所占比重为25.53%,比较而言,江津区经营大户的构成稍显年轻.从文化程度来看,江津区大户的受教育程度集中在“高中或中专” “大专及以上”两个阶段,其中具有高中或中专学历的有12位,具有大专及以上学历的有10位,所占比重分别为35.29%和29.41%;广汉市大户受教育程度集中在“初中” “高中或中专”两个阶段,其中具有初中学历的有18位,具有高中或中专学历的有15位,所占比重分别为38.30%,31.91%,可见江津区经营大户的总体文化层次稍高.但是,江津区来自本村的经营大户所占比重(64.71%)明显低于广汉市(85.11%),同时江津区由村干部领衔的经营大户所占比重(14.71%)也低于广汉市(23.40%),由此来看,得益于良好的农业生产条件,广汉市自发性新型经营主体的发展好于江津区.

-

经营大户通过农地流转开展适度规模经营.统计显示(取值包括后值),两地经营大户转入农地规模指数(B1)集中于3.33 hm2以内和6.67~33.33 hm2两个区间,但转入农地类型及其规模存在明显差异.受资源禀赋条件约束,江津区坡耕旱地多、水田少,47.62%的经营大户旱地转入规模在6.67 hm2以上,58.62%的经营大户水田转入规模则在6.67 hm2以内;而广汉市情况相反,55.00%的经营大户水田转入规模在6.67 hm2以上,92.86%的经营大户旱地转入规模则在3.33 hm2以内(表 5).

-

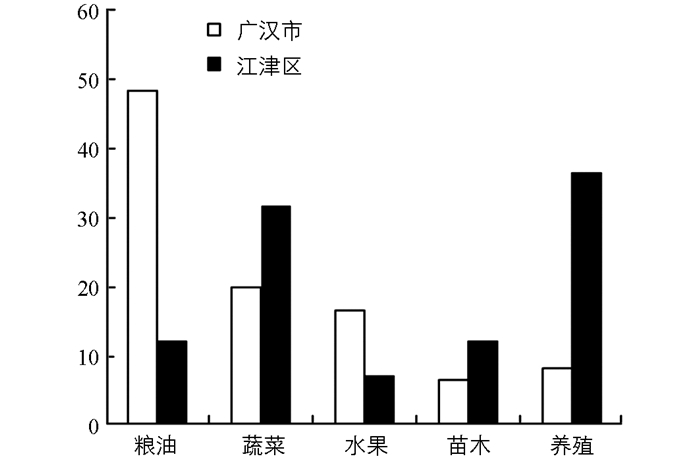

为增加收入和规避风险,从产业结构(B2)来看,江津区以蔬菜和养殖为主的经营大户数量最多,所占比重达到68.30%;广汉市以粮油和蔬菜为主的经营大户数量最多,所占比重达到68.33%,其余均以水果、苗木、养殖为主(图 5).从经营模式来看,依据种植模式、养殖模式和种养结合模式3种类型划分,江津区种植模式经营大户数量占41.18%,养殖模式占35.29%,种养结合模式占23.53%;而广汉市种植模式经营大户数量占绝对优势,比重达到89.36%.分析来看,作为山地丘陵区,江津区种植业经济产出低,经营大户总结形成了“种粮不能‘保本’、种蔬菜和搞养殖能挣钱”的思路,加之江津区作为“现代农业示范区”大力发展特色农业,故经营大户多发展蔬菜和养殖;广汉市是四川现代粮食产业(广汉)示范基地,交通便利,土地平坦肥沃,种植业发达,当地政府致力于种植业结合乡村旅游发展现代农业,抑制了养殖业的发展,因此在各类政策激励和引导下,经营大户多发展粮油和蔬菜.

-

分别以劳动力、农资、农业机械和基建的单位土地投入为指标,考察流转前后一般农户经营与集中规模经营在投入上的变化.对比表 6数据来看(数据以每667 m2计),相对于平原区的广汉市,山地丘陵区的江津区单位土地上需更多的劳动力、农资和基建投入,虽然农业机械投入受到制约,但农地流转、规模经营以及机械化在单位面积(667 m2)上节约的劳动力达到0.35人,明显高于广汉市单位面积节约0.27人的水平,这势必对山地丘陵区农村经济社会发展带来深刻的变革;在产出上,统计显示,江津区农地流转前单位面积经营收益(B7)为1 616.59元,农地流转后增至1 729.38元,增幅6.98%;而广汉市农地流转前单位面积经营收益(B7)为2 127.77元,农地流转后增至2 197.47元,增幅3.28%.显然,尽管地处山地丘陵区的江津区农地经营的收益显著低于平原区的广汉市,但通过农地流转与适度规模经营,农地经营收益率明显提升,增收空间高于广汉,这为山地丘陵区发展适宜的农地流转与适度规模经营模式提供了依据.

-

能值投入结构反映了特定系统的开放与发展程度.由表 7可知,江津区农地流转前后,农业生态系统总能值投入分别为1.70E+17sej和1.11E+17sej,下降34.71%,其中本地资源投入分别占农地流转前后的4.92%和7.51%,购买资源投入分别占95.08%和92.49%;可更新能值投入分别为1.44E+17sej和5.65E+16sej,所占总能值的比重下降34.18%;不可更新能值投入分别为占2.55E+16sej和5.47E+16sej,所占总能值的比重上升34.18%.而广汉市农地流转前后,农业生态系统总能值投入分别为2.31E+17sej和5.21E+16sej,降幅达到77.45%,其中本地资源投入分别占农地流转前后的2.53%和11.25%,购买资源投入分别占97.47%和88.75%;可更新能值投入分别为1.95E+17sej和2.77E+16sej,所占总能值的比重下降31.17%;不可更新能值投入分别为3.63E+16sej和2.44E+16sej,所占总能值的比重上升31.17%.比较来看,农地流转前后,山地丘陵区的江津区不及平原区的广汉市在总投入上的降幅显著,并需要更多的不可更新能值投入,但成效明显,意味着通过农地流转与集中适度规模经营有助于降低山地丘陵区的农业生产成本,优化本地资源投入与购买资源投入的结构比.

不过,虽然农地流转前后总能值投入中本地资源投入比重上升,而购买资源投入比重有所下降,但并不能改变农业生态系统运行对购买资源投入的高度依赖性.问题在于农地流转前后购买资源投入构成上的显著变化.能值分析显示,江津区农地流转前购买资源投入项目主要包括人力投入、饲料投入和化肥投入,分别占能值总投入的88.10%,2.23%和1.46%;农地流转后,购买资源投入项目则主要包括人力投入、饲料投入、建设费投入和购种育苗投入,分别占能值总投入的42.13%,17.60%,17.26%和9.34%.而广汉市农地流转前购买资源投入项目主要包括人力投入、化肥投入和机械投入,分别占能值总投入的90.05%,2.81%和2.24%;农地流转后,购买资源投入项目则主要包括人力投入、机械投入和化肥投入,分别占能值总投入的42.75%,16.51%和8.02%.显然,农地流转后,江津区和广汉市人力投入均显著下降,但受耕作条件和产业模式影响,江津区畜禽养殖规模扩大而增加了饲料投入和种苗投入,同时又适应适度规模经营要求大力实施土地平整和农业基础设施建设而增加了建设投入;比较来看,随着广汉市粮油等大田作物规模经营需求的增长,机械投入和化肥投入成为继人力投入之后的两个重要提升要素.

净能值产出率主要反映系统产出能值与经济反馈(购买资源投入)能值之比,是衡量系统通过外部经济反馈获取和使用本地资源能力的指标.由表 8可知,农地流转前后江津区净能值产出率由0.16增至0.45,提高181.25%;广汉市净能值产出率由0.12增至0.56,提高366.67%.调查显示,规模化的畜禽养殖和种植业发展导致的人力投入减少是江津区购买资源投入水平下降的主因,同时经营大户扩大畜禽养殖规模也提高了能值转换率,带来了能值产出的大幅增加;而农地适度规模经营导致的人力、农药、电力和化肥投入水平的大幅下降,尤其农业大机械对人力的显著替代是广汉市购买资源投入水平下降的主因,同时经营大户科学的田间管理在一定程度上也提高了能值转换率,带来了能值产出的增长.由此可见,作为山地丘陵区,江津区净能值产出率的提高主要得益于产出增长的贡献,而作为平原区的广汉市主要得益于投入成本下降的贡献.

-

环境负载率用以衡量系统不可更新资源的使用对其周围环境产生压力的大小.环境负载率越高,则表明不可更新资源的投入比例越高,对环境造成的生态压力也越大.事实上,对于可更新系数小于系统可更新系数的单项投入来讲,减少其投入量可使系统的环境负载率降低;对于可更新系数大于系统可更新系数的单项投入来讲,增加其投入量同样可使系统的环境负载率降低.由表 8可知,农地流转前江津区农业生态系统的可更新系数为0.85,农地流转后江津区农业生态系统的环境负载率由0.18增至0.97,增幅为438.89%;而广汉市农地流转前农业生态系统的可更新系数为0.84,农地流转后农业生态系统的环境负载率由0.19增至0.88,增幅为363.16%.分析来看,山地丘陵区规模化的畜禽养殖和种植业扩张,导致了可更新系数大于系统可更新系数的人力投入量在减少,而可更新系数小于系统可更新系数的农药、基建费等投入量在增加,江津区农业生态环境的压力不断增大;平原区随着适度规模经营的扩大和机械化的推广,导致了可更新系数大于系统可更新系数的人力投入量在减少,而可更新系数小于系统可更新系数的机械、基建费等投入量在增加,广汉市农业生态环境的压力也在增大.两者比较,江津区农业生态环境面临的风险更大.

可持续性发展是指在生产效率和环境压力之间取得平衡,既不能只注重经济发展而破坏生态环境,也不能一味保护环境而忽视低效生产.它是净能值产出率与环境负载率的比值,用于综合衡量生态系统的可持续发展能力.由表 8可知,农地流转前后江津区农业生态系统的可持续发展能力在降低,可持续性发展指标由0.89降至0.46,降幅为48.31%;而广汉市农业生态系统的可持续发展能力在提高,可持续性发展指标由0.63增至0.65,增幅为3.17%.分析来看,江津区为山地丘陵地带,耕地细碎,坡耕地比重大,一方面农业生产效率的提升受限,另一方面由规模化的畜禽养殖和种植业产生的农业废弃污染物易集聚,从而增大生态环境压力,对提升农业生态系统可持续发展能力不利.调查发现,农地流转前后江津区化肥施用量从每公顷652 kg升至1 414 kg,农药施用量从每公顷23 kg升至112 kg,造成的农业生态环境隐患在增加.相反,广汉市土地平坦肥沃,不仅有利于污染物的排放分解,也有利于农机作业,农地流转后,以大中型农机为主的机械投入增加了65.79%,有效地提高了农业生产效率,增强了系统的可持续发展能力.由此可见,对山地丘陵区而言,农地适度规模经营过程中,农业可持续发展面临的挑战更为艰巨复杂.

2.1. 农户土地转出行为特征

2.1.1. 一般农户特征描述

2.1.2. 农地转出农户流转行为特征

2.1.2.1. 农地流转意愿

2.1.2.2. 农地转出规模

2.1.2.3. 农地转出年限

2.1.2.4. 农地流转形式

2.1.2.5. 农地流转价格

2.2. 农地适度规模经营特征

2.2.1. 农地经营大户特征描述

2.2.2. 农地经营大户流转与经营行为特征

2.2.2.1. 农地转入规模

2.2.2.2. 农业产业结构

2.2.2.3. 农地流转前后生产要素投入/产出的变化

2.3. 农地经营模式变化

2.3.1. 农地经营成本与产出变化

2.3.2. 农地经营方式转变的环境效应

-

从农地转出户的流转行为来看,在流转意愿上,对土地和农业依赖性更重的江津区,农户为逃脱经营细碎、劳动力老龄化、农业低效化的束缚,反而有更强的流转意愿;地形平坦、地块相对集中连片、农业高度机械化的广汉市,农户为降低生活成本、增加家庭收入,欲再兼业于农业,故流转意愿反而较低.具体表现为,在转出规模上,江津区农户倾向于完全流转,广汉市农户则倾向于高度流转;在转出年限上,江津区农户倾向于长期流转,广汉市农户则倾向于订立短期租约以便及时调整决策,博取更高的收益;在流转价格上,以每667 m2粮食产量为农地流转的计价基准,江津区的流转价格水平明显低于广汉市,但已触及“天花板”;而广汉市农户流转价格高,但农户仍认为价格偏低.

-

从农地经营大户的经营行为来看,作为山地丘陵区,江津区坡耕旱地多、水田少,种植业经济产出低,经营大户致力于发展菜果和养殖;而作为平原区,广汉市水田多、旱地少,交通便利,土地平坦肥沃,种植业发达,故经营大户多致力于发展粮油和蔬菜.在投入产出上,江津区单位土地上需更多的劳动力、农资和基建投入,虽然农业机械投入受到制约,但农地流转、规模经营以及机械化在单位面积上(667 m2)节约的劳动力达到0.35人,明显高于广汉市节约的劳动力(0.27人);同时,农地流转前后江津区单位土地经营收益增幅6.98%,增收空间高于广汉市,为山地丘陵区发展适宜适度的规模经营提供了依据.

-

能值投入产出变化分析显示,虽然江津区规模化的畜禽养殖和规模种植业发展导致的人力投入减少,降低了购买资源投入水平,但更为关键的是经营大户以扩大畜禽养殖规模和发展高效菜果种植调整了农业产业结构,提高了能值转换率,带来了能值产出的大幅增加;而广汉市与其相反,虽然存在能值产出增长,但更为关键的是农地经营规模的扩大导致人力、农药、电力和化肥投入水平的大幅下降,尤其农业大机械对人力的替代,带来了广汉市购买资源投入水平(生产成本)的显著下降.

-

从农业生态—经济系统环境效应的反馈来看,江津区和广汉市环境负载率均有不同程度的增加,却带来了相反的农业可持续性发展结果.江津区可持续性发展指标由0.89降至0.46,降幅48.31%,农业生态系统的可持续发展能力在降低;而广汉市可持续性发展指标由0.63增至0.65,增幅3.17%,农业生态系统的可持续发展能力在提高.由于广汉市土地平坦肥沃,农业废弃污染物易稀释,农地流转后采取了规模化、集约化、机械化的大生产模式,以大中型农机为主的机械投入增加了65.79%,有效地提高了农业生产效率,增强了系统的可持续发展能力,这种通过规模化提升农业科技和装备水平以降低投入、提高农业生产率的方式实为一种良性的农业集约化.而江津区地形崎岖,耕地细碎,坡耕地比重大,农业废弃污染物易集聚,农地流转前后化肥施用量从每公顷652 kg升至1 414 kg,农药施用量从每公顷23 kg升至112 kg,增幅明显高于广汉市,虽增加了产出,但一味追加不可更新要素的投入方式可谓一种劣质的农业集约化,造成的农业生态环境隐患不容忽视.因此,在成渝经济区,成都平原区应着眼于降低单位成本投入的“减法”,发展规模化、产业化、机械化的大生产模式;重庆山地区应着眼于提升单位产出水平的“加法”,以农业科技、装备和设施更新为驱动发展生态农业、循环农业.

下载:

下载: