-

基于公园城市思想,城市建设由外延式扩张转向内涵式发展,城市空间更注重在生态与人文等方面的活力激发,促进市民多元化的公共生活. “活力”的本意是在生物学中指能维持生存及发展的能力[1]. 对活力的研究最早源于城市规划学中对城市公共空间的思考. Novy J等提出城市空间活力源于人类活动与城市生活[2]. Lynch K认为城市活力主要由3部分组成:城市形态、城市功能与城市社会[3].

活力作为城市空间品质的重要体现,学者们对其宏观意义及微观表现等方面开展研究. 近20年,城市活力理论在国内外城市规划、风景园林和地理科学等领域中得到较广泛的应用,且目前仍处于发展阶段. 同时,随着大数据等各类开放数据逐渐被运用到风景园林及城市研究中,城市空间活力的研究呈现新的发展特点. 通过Citespace软件对相关中英文文献进行梳理,了解其研究进程、热点及发展方向,为未来城市空间的规划设计、城市空间品质的提升提供有益参考.

全文HTML

-

运用Citespace 5.0软件对检索文献进行量化及可视化分析. Citespace是由陈超美教授开发的用于信息可视化的工具,主要功能如下:① Citespace软件可基于复杂的文献数据进行分析,并将分析结果具象化为可视的知识图谱;②利用Citespace的共现及聚类功能可以更全面地归纳该领域的研究现状,结合图谱对代表性文献进行分析可探究其研究内容.

-

中文文献数据来源于CNKI(中国知网),时间跨度为2000-2019. 以“城市活力” “景观活力”及“空间活力”为主题进行检索收集文献,并利用收集文献中的类似关键词进行二次检索. 去除与主题无关的文献,最终得到中文数据471条. 英文文献数据来源于Web of Science(WOS)数据库中的SCI核心合集文献数据,检索式为TS=(urban plan*OR city plan* OR Landscape*)AND TS= vitality,时间跨度为2000-2019. 去除与主题不相关的文献,最终得到英文文献数据411条.

-

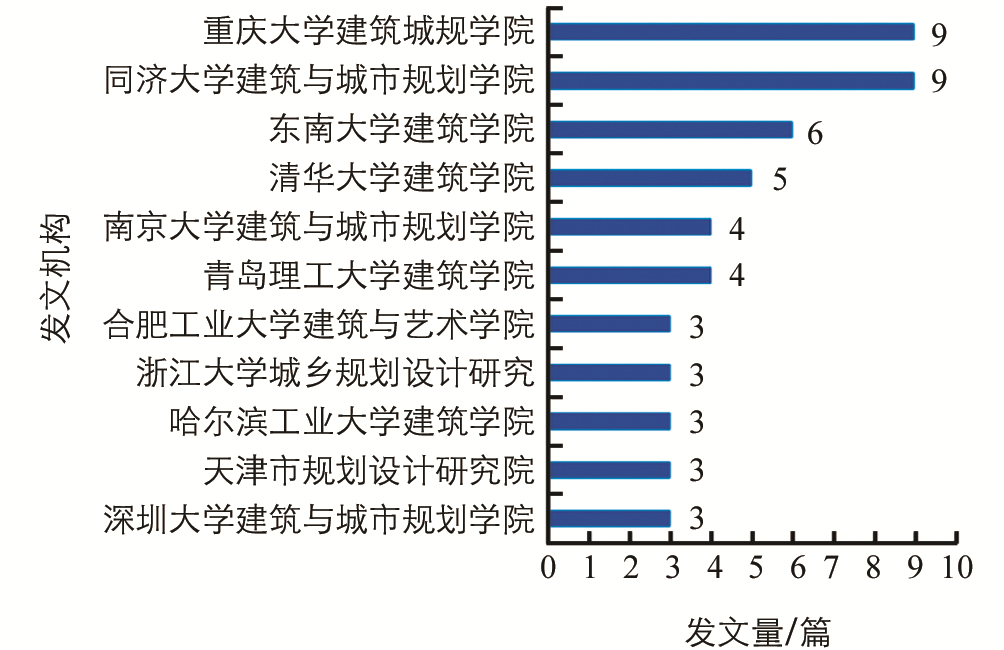

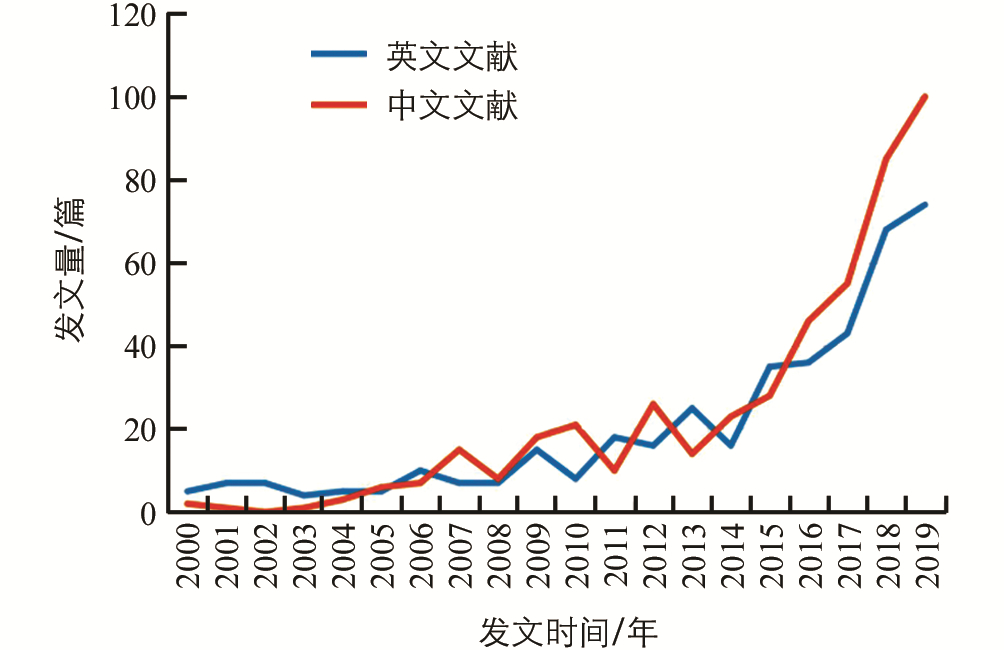

通过对文献初步分析处理,中英文文献发文量见图 1. ①中文文献发文量可分为3个阶段:2000-2006年,有关城市空间活力的研究刚刚起步,处于缓慢发展阶段;2006-2013年研究热度逐渐上升,进入逐渐上升阶段;随着我国进入“十二五”阶段,城市规划步入价值提升期,2013年文献开始大量涌现并持续增长至今,有关研究进入快速增长期,当前城市空间活力仍是十分重要的命题. 英文文献发文趋势与中文文献基本一致,这表明城市空间活力研究在国际研究环境中也仍是一个新兴的课题,研究热度有继续上升的趋势. ②据检索文献统计,中文文献发文量居多的单位主要有重庆大学、同济大学、东南大学、清华大学等(图 2);英文文献中发文量最多的为美国,其次为中国、英国、澳大利亚等国.

1.1. 研究方法

1.2. 数据来源

1.3. 数据概况

-

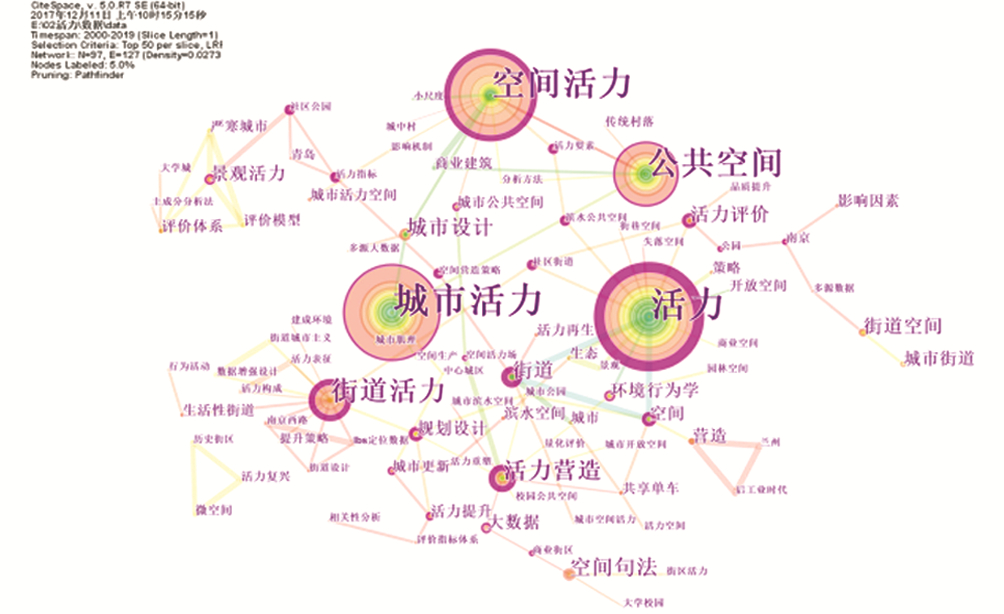

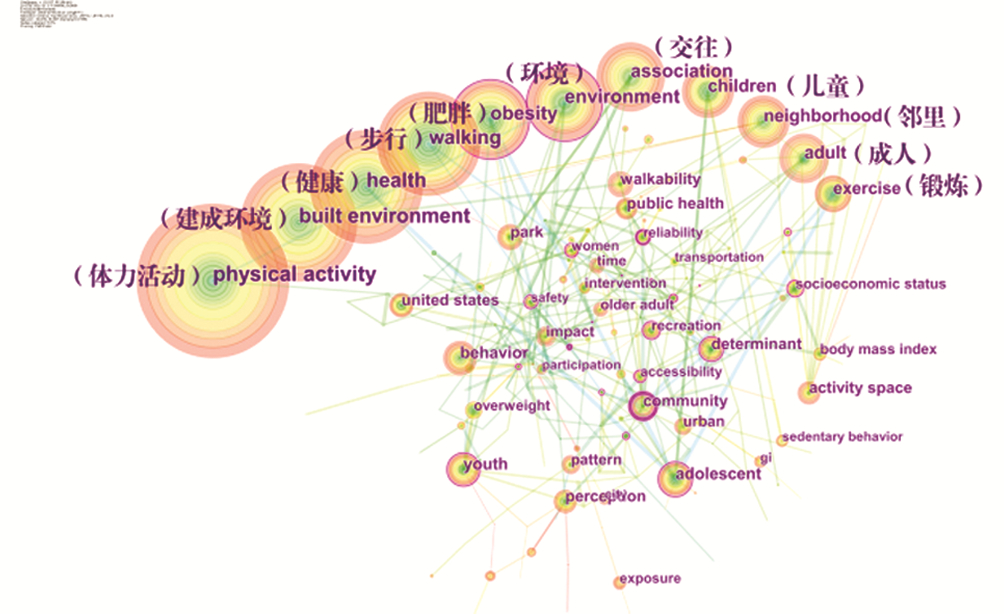

关键词可揭示文献的研究内容. 利用Citespace的关键词路径计算法,按照每年1个切片分析关键词频次,得到图 3和图 4的中英文文献关键词共现图谱. 图中节点大小与频次成正比,频次较高的关键词为该领域研究关注的重点. 中文文献频次较高的关键词包括城市活力、活力、空间活力、公共空间、街道活力和活力营造等,英文文献频次较高的关键词包括city/城市、vitality/活力、China/中国、growth/发展、health/健康、impact/影响等.

-

从Citespace中导出中英文文献研究的前25个高频关键词,通过对其出现年份及频次分析,将中文文献发展分为3个阶段:① 2000-2006年:中文文献中对城市空间活力概念、内涵等还处于认识摸索阶段,发文量较少. ② 2006-2013年:该领域研究热度逐渐上升,对“城市活力”和“空间活力”等概念内涵有了较清晰的定义. 但研究主题和方法较单一,以定性研究和规划设计实践为主. ③ 2013年至今:为该领域研究的繁荣期,该时间段产生较多文献. 研究方向由原来单一的街道活力研究转向“滨水空间” “景观活力”和“微空间”等综合研究. 且伴随着新技术工具发展,“大数据”及“空间句法”等定量研究方法逐渐运用到活力评价的研究中,城市空间活力研究视角与方法趋向多元化.

英文文献发展也分为3个阶段(表 1):① 2000-2006年:发文量较少,已有的文献较关注宏观上的城市的“活力”及“发展”问题. ② 2006-2013年:发文量逐渐增多,随着现代生活压力的增加,学者们开始关注公众“健康”与城市空间“品质”等研究,探究建成环境对空间活力的影响. ③ 2013年至今:涌现了大量文献,且研究内容较丰富. 研究的视角转向“社区” “邻里”和“绿地”等不同类型公共空间的活力研究,并探究“体力活动” “土地利用”和“管理”等多方面与活力的关系.

2.1. 研究热点分析

2.2. 研究发展阶段分析

-

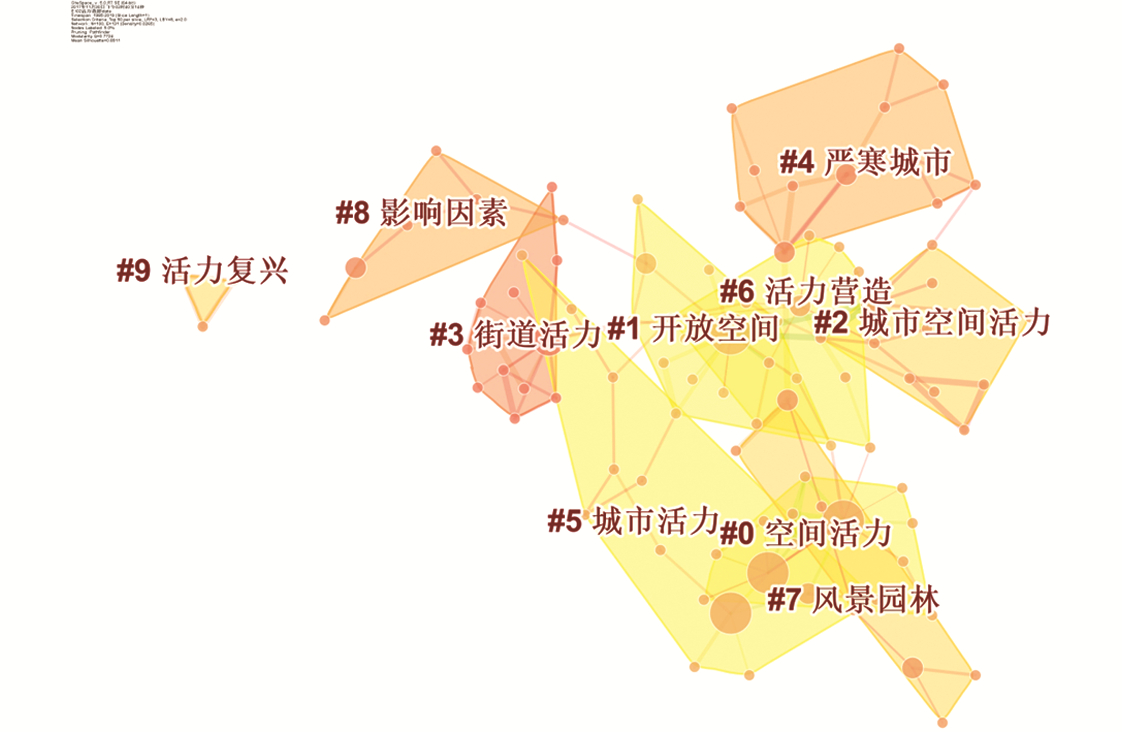

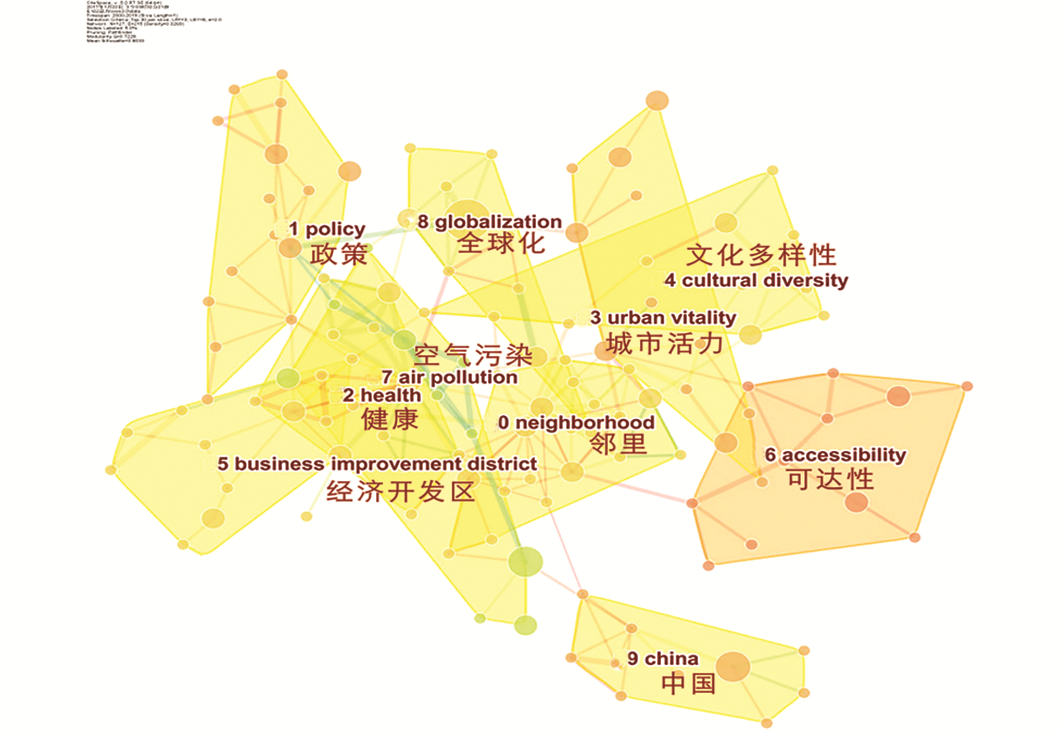

通过Citespace的聚类功能生成关键词聚类图谱(图 5),聚类面积及交集代表聚类规模与关系,节点表示聚类成员,节点大小与出现频次成正比,连线表明两者存在共现或共引关系. 由图 5可知中文文献研究围绕关键节点形成空间活力、开放空间和城市空间活力等9大聚类,代表该领域最具代表性的9个研究方向. 通过对这9个聚类进行分析,并结合该研究领域的热点转向与具体文献,定性总结得出其城市空间活力的三大主要研究内容,即城市空间活力的影响因素、城市空间活力评价与测度、基于使用者的城市空间活力营造及品质提升.

-

早期关于活力影响因素的研究仅关注城市活力的宏观影响,主要致力于城市形态、城市管理公共政策等因素与城市空间活力的关系. 接着有学者梳理活力影响因素的理论框架,分为社会、文化、经济和感官多方面. 其中感官活力与公共空间环境的构成相关,影响人们的活动及感受[4]. 因此更多学者一方面开始针对客观物质空间特性进行研究. 如:徐磊青等[5]提出公共空间的围合性、面积和密度等都是影响活力的重要因素;裴昱等[6]研究发现城市空间活力与街道界面连续性、功能密度呈正相关关系,而街道形态丰富度却对空间活力有消极作用. 另一方面,学者们的研究同时也关注空间使用者的感受,从人的活动等判断人们在空间中的感受. 如:陈虹[7]发现同一个公园内部不同类型园林空间,使用者的数量、频率及空间活动也会有差别,从而表现为各个类型园林空间的活力差异;刘瑞雪等[8]从公众行为活动及环境因素两方面对植物景观空间活力进行研究,发现绿视率、郁闭度、季相变化等因素会影响人群密度及活动多样性. 近年来,随着研究理论体系进一步完善,大多数学者都关注两个维度上的活力影响因素,一个是活力表征维度,即通过人群活动性质、活动分布等研究活力的表现特征[9];另一个是活力构成维度,即通过对空间环境、社会、文化和经济等内在因素进行研究[10]. 日后随着研究的深入,整体上会转向多个维度活力影响因素的综合研究,此外,对空间活力在时间特性、空间特性和地域特性等方面还存在很大的研究空间.

-

与城市空间活力影响因素研究相对应的,城市空间活力的评价体系则是基于影响因素的基础上建立的. 汪海等[4]构建的是第一个较完善的城市空间活力评价体系,基于社会、经济、文化和感官4个方面构筑了活力评价模型;刘黎等[11]把模糊物元理论与熵值理论相结合,建立城市活力评价模糊物元模型,并围绕经济、文化、社会和环境等方面选取活力评价指标. 传统的城市空间活力评价大多数运用调查问卷、动线观察等实地调查法,结合层次分析法、主成分分析法、语义分析法、灰色关联度和模糊综合评价法等方法来构建评价体系. 大数据等各类开放数据逐渐被运用到风景园林及城市研究中,其具备的速度快、数量多等特征可更精准地对城市空间活力进行测度. 大数据的运用目前主要针对城市街道空间、滨水空间等城市公共空间的范畴,主要类型包括网络媒体数据、社交网络数据、移动定位数据、GPS和地图影像数据等(表 2). 叶宇等[12]运用空间句法、空间矩阵等多种分析工具来量化分析城市空间形态特征与空间活力的关系,其中运用手持GPS来测度人群活动强度,王维礼等[13]运用POI(兴趣点)大数据对地铁站周边商业空间活力进行研究,并构建空间活力与地铁站的耦合协调度模型. 日后的活力评价更应把传统的调研方法与先进的技术手段相结合,地理大数据、GPS和空间句法等技术手段仍具有很大应用空间. 此外,建立的评价体系应对不同城市空间类型更有针对性,并体现当地地域特色.

-

活力的来源与人和场所有关,因此对城市空间活力的营造及品质提升的研究也围绕着人和场所展开. 随着城市化进展,原有的城市空间格局发生改变,传统的城市区域出现许多“失活空间”,部分学者对传统城市空间活力复苏进行研究. 从保护与重新规划沿街传统建筑、整合与增加公共空间、完善文化设施等方面可使城市空间活力再生[14]. 此外,城市居民的活动空间随着城市现代化而减少,需要营造以人为核心的多样化功能的社区型城市空间,因此基于人群使用特征的空间活力提升也是研究的重点. 崔岚[15]提出通过充满趣味的步行系统的建立、创造丰富小尺度空间、增加城市节点等措施来重构提升城市空间品质及活力;罗奇等[16]从人的行为学角度提出安全性与可达性、共享与功能混合、特色与趣味三方面的城市空间活力提升策略. 近年来,随着步行空间成为人们进行体力活动的场所,融入健康理念来规划城市空间变得尤为重要. 安全性、平等性、舒适性、易达性、归属性和愉悦性是满足人们健康步行需求的基本因素,通过打造连续性交通网络、融入地域文化特色、提供健康步行设施来可提升城市步行空间品质[17]. 健康的生活是人们的共同追求,当前森林康养空间、步行友好环境等新的空间形式正积极引领着人们的健康生活行为,营造健康、宜居、生态、安全和弹性的城市公共空间,才能营造城市空间活力. 因此可以预见在研究中结合医学、生物学等学科,进一步探寻城市空间规划与公共健康的关联,是日后研究的关键所在.

-

通过对10个聚类研究内容整合(图 6和表 3)分析可知,英文文献研究主要内容如下:①城市形态与城市空间活力的关系是其长期探讨的问题. 城市形态与社区邻里活力、街道活力等城市空间都密切相关,土地利用结构、密度、街区大小、可达性等因素的差异都会影响城市空间活力[18],其中社区区域的活力及邻里活力是他们关注的重点. ②随着活力理论在风景园林领域中运用,景观空间与城市空间活力的关系成为研究的热点. 行道树、城市森林等景观空间有利于缓解城市空气污染,并对人类生心理健康有积极效益,他们通过影响人们的活动从而影响城市空间活力[19-20]. 从人的健康角度来研究城市空间是当前及未来的主要内容,其中针对儿童、老年人、城市移民等群体的研究也将是热点. ③城市居民具有活力的前提是要有一个健康、可持续发展的城市. 城市是经济和社会活力的基础,城市的可持续发展与多方面的因素相关. 城市人口的减少会影响城市的经济与社会活力[21],文化活动通过影响当地社区的发展也会影响城市空间活力[22]. 城市的绿色基础设施、生态空间能够有效减轻空气污染,调节区域小气候,城市景观空间的规划是城市可持续发展的关键. 因此,增加城市文化多样性、完善社区治理等多方面的措施才能更好地营造城市空间活力,从而达到城市可持续发展的目的.

3.1. 中文文献的主要研究内容

3.1.1. 城市空间活力的影响因素

3.1.2. 城市空间活力评价与测度

3.1.3. 城市空间活力营造及品质提升

3.2. 英文文献的主要研究内容

-

中英文文献发文量及发文趋势基本一致,且近5年是研究发展的高潮期,并呈现持续上升的趋势,这表明城市空间活力仍是一个新兴的研究课题,但中文高质量文献相对于英文较少. 在发文机构上,中文文献以各大高校的城市规划和建筑学院发文为主,英文文献发文量以美国为首,中国位居第二.

-

利用Citespace的关键词统计功能对中英文文献的高频关键词进行统计,中文文献频次较高的关键词包括城市活力、活力、空间活力、公共空间、街道活力和活力营造等,英文文献频次较高的关键词包括city/城市、vitality/活力、China/中国、gromth/发展、health/健康、impact/影响等. 通过分析高频关键词及具体文献,中文文献研究热点可概括为活力影响因素、活力评价与测度和活力营造3个方面,英文文献研究热点可概括为城市形态与活力的关系、景观空间与活力的关系、城市可持续发展3个方面. 通过分析关键词出现的时间,可将城市空间活力研究分为3个阶段. 英文文献研究发展起步较早,中文文献经过了2006年之前的概念与内涵的摸索后研究热度逐渐上升,研究热点开始集中于城市活力的探索与实践,2013年至今研究视角与方法趋于多元化,研究热点转向城市公共空间、传统空间、景观空间等不同类型的活力研究,且利用大数据、空间句法等新技术进行城市空间活力研究是在方法上的创新与进步. 但与英文文献研究相比,中文文献研究热点暂时集中于物质空间的更新提升阶段,在社会、文化、犯罪、艺术和人类健康的关注较为不足,这些都可能成为日后研究的重点方向.

-

在研究广度上,英文文献涉及城市环境、地理科学、城市景观和其他领域,形成多样的学术研究体系,研究内容从多维度思考城市空间活力的来源,将城市空间规划融入城市建设、生态规划和人类健康等统筹考虑,为探讨城市空间活力的营造提供了多元视角. 中文文献研究范围集中于城市空间本体,侧重于探究内部的活力形成机制及影响因素,且研究对象和范畴较为局限. 应突破单一维度空间的思考,关注更多维度的空间活力影响因素及城市空间功能体系的完善研究.

在研究深度上,中英文文献研究都体现出对使用者与空间本体的关注,对于活力的构成与影响因素以及人群的需求等都有进行一定的研究,英文文献内容更紧密围绕空间的使用功能与空间活力的关系,同时也关注有活力的空间带给使用者的生心理效益. 但中文文献内容对空间场所或活动人群的单一研究较多,较侧重于关注使用者在空间中的感受和体验,以及他们对环境的偏好,而对于空间、人、活力等各要素之间的关系研究较为不足,未能挖掘其内部更深层次的联系. 其次,在活力营造及空间提升策略上的研究还有待提升,应在满足不同人群需求的基础上,将城市空间设计融入城市规划与发展中.

在研究方法上,城市空间活力的研究中定性研究与定量研究并重,包括传统的调查问卷、动线观察等实地调查法,以及层次分析法、主成分分析法和灰色关联度等综合评价方法,以及近年来大数据和空间句法等新技术都逐渐运用到城市空间活力的研究中,其中地理大数据、GPS和空间句法在空间活力的研究中仍有较大应用空间. 英文文献研究注重多学科交叉的理论和研究方法的应用,中文文献研究注重以人为本的研究方法应用,但部分研究还未形成较好的方法体系,个别以定性研究为主的文章存在缺乏客观数据支撑的问题,个别以定量研究为主的文章也缺少充分的理论依据.

4.1. 发文量与发文机构

4.2. 研究热点与发展阶段

4.3. 研究内容

-

本研究运用Citespace计量分析软件对2000-2019年有关城市空间活力的中英文文献进行研究,以便定量地了解该领域的研究趋势、研究热点及研究内容,并对比分析中英文文献研究的差异,为城市空间活力研究及城市发展提供参考. 应借鉴国际研究成果,进一步加强城市空间活力的理论研究.

1) 推进围绕人类生心理健康的城市空间活力研究. 城市空间功能体系的完善研究有待进一步深化,需要更紧密围绕空间对人的生心理效益研究,统筹考虑空间的生态性与功能的多样性,从人类、生物和环境等多角度来优化城市空间品质.

2) 重视城市建设与空间建设的协调性. 城市的空间规划及城市格局会影响城市整体活力,需要从宏观上加强城市空间布局,合理规划生态空间与生活空间的布局,提升城市景观健康,加强城市可持续发展.

3) 加强多学科理论融合及研究方法创新. 公园城市思想下,城市建设由外延式扩张转向内涵式发展,城市空间更注重在生态与人文等方面的活力激发,因此城市空间活力的研究需要城市规划学、风景园林学、环境科学、生物学、社会学和计算机技术等多学科的交叉渗透,结合人文与社会科学研究的优势,创新研究方法,从而揭示深层问题.

下载:

下载: