-

凝视是指一种观察、体验的交互性双向行为,而游客在旅游行为中属于凝视主体,具有主动权,游客凝视是对旅游地的观察、感受;而游览地则被游客观察、体验,成为了被动的客体. 旅游凝视是一种将旅游诉求、动机与行动相结合的产物,是指旅游者通过各色形态的主观能动性产生的对于旅游地的影响[1]. 双向的凝视成为主客之间的一种对话和权力之间的博弈[2],旅游地的投射形象和消费者感知形象是对应于供给和需求两方面的形象[3]. 旅游地作为供给方需要重点了解需求方即游客对于景区的游览感知,进而在游客视角下了解其对旅游地的真实感受,发现并修正旅游形象投射与游客感知的偏差,进一步达到旅游地与游客间的供需平衡,使其形象投射宣传更具成效,也会使游客的游览感知更好,满意度更高.

在现代社会不断进步发展下,我国开始倡导乡村振兴战略,逐渐实现部分村落景区建设[4]. 对有旅游发展优势的传统老旧村落和待改造村落进行村落景区的规划与开发是贯彻乡村振兴战略的必然趋势. 近年来,随着现代人生活方式的变化,国内旅游市场越来越大,市场需求的趋势逐渐从短期旅游向度假型旅游发展. 在城镇化和老龄化的大背景下,乡村旅游的潜在需求市场不断扩大[5]. 杭州市临安区近年来提出以建设村落景区为主推进全域景区化,推进构建美丽乡村示范县,并编制了《村落景区临安标准》. 而村落景区在国内还处于发展阶段,规划设计与管理模式仍不成熟,相关研究较少,其中管理者、当地村民与旅游者三者矛盾较多,因此了解村落景区旅游形象投射与游客感知的差异,可以帮助景区完善旅游形象投射,提升游客形象感知,有助于景区的可持续发展.

全文HTML

-

早期的凝视理论源于法国精神学家Jaques Lacan提出的镜像理论,思想家Michel Foucault从医学角度对凝视进行了探讨. 旅游凝视理论由英国社会学家John Urry提出[6]. 2006年,以色列学者Maoz[7]提出了“东道主凝视”和“双向凝视”,阐释了凝视的双向互动性. 近年来凝视理论在文艺学、美学等视觉领域应用广泛,暗含凝视主体的主动性和被凝视体的被动性[8].

近年来,凝视理论在旅游方向上的应用主要集中在对旅游地形象、凝视者行为的研究. 如胡湘菊[9]通过收集公益旅游者的照片、日志等内容,分析公益旅游者的凝视行为对公益旅游发展的影响. 唐慧等[10]通过吐鲁番葡萄沟的东道主进行了深度采访,对其凝视行为进行分析探讨. 张潇伊等[11]以旅游凝视为基础,搜集分析南京乡村旅游照片并绘制聚合形象地图,分析了各形象之间的关系. 目前利用凝视理论对旅游地形象投射与游客感知进行对比的研究较少,且缺少对村落景区的相关研究. 本研究以浙江省杭州市临安区天目月乡村落景观为例,对村落旅游形象投射和游客形象感知进行比较分析,研究其偏差及原因,使景区官方能够了解游客的真实感知,进而调整村落景区的旅游形象塑造与投射,使供需相匹配,达到更好的宣传效果,提升游客满意度.

-

天目月乡位于浙江省杭州市临安区天目山镇,属于临安区贯彻执行“十三五”规划纲要中的美丽乡村规划建设范围. 自2010年该区启动“绿色家园、富丽山村”建设以来,已成功创建精品村、特色村101个[12]. 天目月乡示范型村落景区包括天目山镇徐村村、白鹤村、月亮桥村、天目村4个行政村,核心区月亮桥村位于天目山国家级自然保护区南麓,是前往天目山旅游的必经之地. 月亮桥村经过美丽乡村建设后,近年来先后获得“全国文明村” “浙江省3A级景区村庄” “杭州市民宿示范村” “杭州市美丽乡村”等数十项荣誉. 依托其区位、生态和旅游资源优势,天目月乡以促进产业发展、壮大村集体经济和促进村民增收增产为主要目标,开展了全域村庄改造等项目建设,打造“环境、产业、人才”三位一体的天目月乡村落景区.

-

本研究获取旅游形象投射的数据样本来自临安政府网、临安新闻网、天目山镇官网和官方微博等官方网络平台,选择2018年6月至2020年6月的报道,去除交通贴士、新闻等无关报道后共计得到有效文章58篇,共计20 734字. 游客旅游感知数据主要来自微博、美篇网、简书网及马蜂窝等旅游网站,选择2018年6月至2020年6月的游客评论及游记,其中游记占多数,游客评论较少,去除诗歌、纯图片、复制痕迹过重的无关文本,共获得有效游记52篇、游客评论37条,共计21 406字. 官方投射文本与游客形象感知文本总字数差异不大,方便进一步分析.

-

本研究运用内容分析法,可以客观、系统地对网络文本进行分析[13]. 内容分析法是将网络信息与传统的内容分析法相结合,能大大提升文本内容搜寻的效率. 基于内容分析法,借助ROST CM6对已获取的网络文本进行处理分析,对官方旅游形象投射和游客感知形象进行真实、客观的评价,进而分析旅游形象投射与游客感知形象的偏差.

-

将所收集的文本数据按类别分别储存于“游客文本”与“官方投射”两个txt文件中,对其中的文本在不改变原意的情况下进行预处理. 将相同意义的不同表述合并[14],如将“月亮”与“月亮桥村”合并为“月亮桥村”,“村庄”和“村里”合并为“村庄”;去除与研究无关的符号、标点与错词等无效字符;在过滤词表中添加不希望在词表中出现的词汇,如“陆法明” “仿佛”等人名、介词及语气词等.

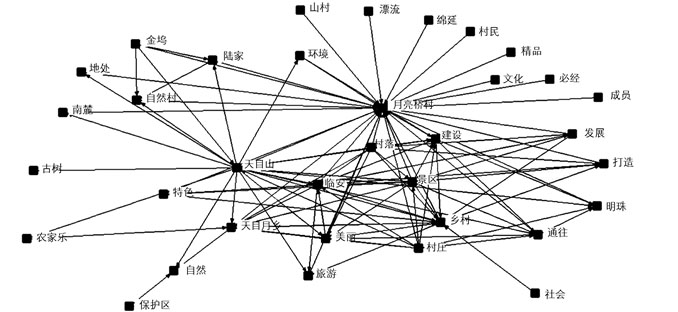

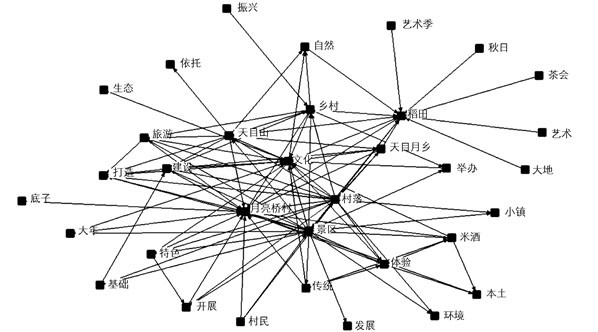

运用ROST CM6先进行自定义词表、过滤词表和归并词表的编制,然后对所收集的有效文本进行分析. 对形象投射和形象感知分别进行高频词汇统计,按照词汇频率由高到低排列,取排名前60位的词汇,分别得到天目月乡村落景区旅游形象投射和形象感知高频词表如表 1,2所示. 并用ROST CM6中的社会网络与语义网络分析分别对官方旅游形象投射和游客形象感知进行语义网络关系图的绘制(图 1,2),探究高频词条之间的内在联系与含义.

2.1. 研究地现状

2.2. 数据来源

2.3. 研究方法

2.4. 数据处理

-

由表 1和表 2可知,天目月乡村落景区官方旅游形象投射和游客形象感知的前60位高频词中,以名词、形容词和名词为主. 名词主要包含地名(天目山、月亮桥村、临安等)、旅游资源(稻田、村落、山镇等)和开展的文旅活动(艺术季、茶会、农家乐等);形容词多为描述景区风光(美丽、自然、休闲等);而动词多与景区建设有关(开展、打造等). 观察表 1可知,官方旅游形象投射的高频词汇的前20位中,“天目山” “景区” “村落”等词表明官方宣传中强调了天目月乡依天目山南麓坐落,是天目月乡独特的村落景区资源,“开展” “文化” “建设”等词表明天目月乡重视特色乡村建设,以旅游资源、区位、文化优势为依托,以“笔墨乡愁,灵山福地,一路山水,一路禅意”为主题,打造天目山灵山福地精品线. 而“稻田文化” “艺术季”和“茶会”表明在天目月乡官方旅游形象投射中,文旅宣传占据较大部分,各文本报道中关于稻田艺术节、月乡茶会和年俗文化节的宣传较多,可见官方期望塑造天目月乡是文化艺术聚集地的形象,并引“茶圣”陆羽在此地所著诗歌渲染文化气息,希望能吸引到文人墨客及喜欢艺术的人士来访.

而由游客感知的高频词汇(表 2)观察可知,在高频词前20位中,“月亮桥村” “天目山”及“临安”分别位于第一、第二和第四位,表明天目月乡地处临安天目山南麓,良好的区位给游客留下较为深刻的印象,而月亮桥村作为天目月乡的核心村落景点,最为游客所瞩目,且部分游客前往天目月乡旅游只在其核心村落月亮桥村进行了游憩体验,因而对其形象感知最为强烈. “文化” “村民”和“农家乐”等词排名较靠前,说明游客对天目月乡的文旅产业较有感触. 较多游客参加过月乡茶会、乡村市集、稻田艺术节和“大地之美”演出等文化艺术活动,且评价较高,如“稻田之上的舞蹈太美了” “我没有办法将目光从她身上转移”等. 同时,多数游客在农家乐里与村民的沟通交往中,被淳朴善良、热情好客的村民所打动,表达出“还会再来” “不想走了”等积极评价.

-

观察由ROST CM6得到的官方旅游形象投射和游客形象感知语义网络分析图,分析词条间的联系与内涵. 语义网络总体呈“核心-次核心-外围”发散结构[15],节点表示天目月乡村落景区旅游形象要素,连线表示各形象要素之间的联系,而连线的疏密表示旅游形象的重要程度. 高频词线条越密集,表明该高频词与其他高频词关联性越强[16]. 由图 1可知,语义网络的核心词汇是“月亮桥村” “景区” “文化”和“村落”,为官方形象投射核心词,表明月亮桥村是游客在天目月乡游玩的重点区域,在官方宣传上力度较大,并强调天目月乡的文化气息浓重. 次核心“天目山” “天目月乡”“乡村” “稻田” “体验”和“建设”位于核心词汇外环,阐释了天目月乡的地理位置与官方贯彻建设美丽乡村的信念,重视游客对乡村生活与文化的体验. 由图 1可知较多高频词仅连接着次核心“稻田”,通过阅读官方文本发现稻田艺术节在官方报道宣传中占较大比重,多数报道以稻田艺术节等节事活动为核心宣传景区文化,以期吸引更多感兴趣的游客. 外缘词汇如“振兴” “发展” “举办”等更多表明天目月乡官方肩负乡村振兴重任,坚持美丽乡村道路,积极建设天目月乡示范型村落景区.

而在游客形象感知语义网络分析图中(图 2),“临安” “村落”和“景区”为核心词汇,是村落景区的性质表述,表明临安天目月乡独特的村落景区给游客留下了深刻印象. 次核心为“天目山” “月亮桥村” “乡村”和“美丽”等,说明多数游客对天目月乡总体感知较好,且“天目山”与“月亮桥村”分别连接了较多单独的高频词,通过了解游客文本表明,有部分游客游玩并住宿于天目月乡,也有部分游客仅在核心村月亮桥村游玩体验. “环境” “农家乐”和“漂流”等词表明游客更加关注景区的环境与项目活动体验,反而官方重点宣传的乡村文化与建设在游客文本中提及相对较少.

-

为进一步了解天目月乡村落景区旅游形象投射和形象感知差异,根据旅游形象投射和形象感知的高频词表,并结合其具体情况,将旅游形象分为5个维度:旅游资源、地域场所、旅游活动、感知评价、综合管理(表 3,4).

由天目月乡村落景区官方旅游形象投射各维度高频词占比(表 3)来看,官方旅游形象投射由多到少依次是“旅游资源” “综合管理” “地域场所” “感知评价”和“旅游活动”,其中“旅游资源”和“综合管理”是官方形象投射最为重要的两个维度,高频词数分别有19个和18个,频数占比则分别有48.2%和19.8%,可见官方以天目月乡旅游资源作为宣传重点,希望天目月乡独有的生态环境和文化特色可以吸引游客前来体验. 同时官方在推广村落景区旅游资源的同时,也大力宣传天目月乡村落景区从建设到环境打造到产业引进等一系列的建设进程,希望让游客切身体会到“八线六景”建设带给天目月乡的巨大变化.

由表 4的游客形象感知维度一览表可知,游客最关心、印象最深刻的维度由高到低依次是“旅游资源” “地域场所” “旅游活动” “感知评价”和“综合管理”. 其中“旅游资源”与“地域场所”占比最高,说明游客最为在意游览的对象即被凝视体,地域说明了游客对其区位优势感受较深. 而对比表 3和表 4可知,天目月乡村落景区官方旅游形象投射和游客形象感知存在一定偏差. “旅游资源”维度同时是官方投射和游客形象感知占比最高的维度,达到了一致,说明官方和游客都较重视游览体验的景点和观光项目,官方宣传有较好成效. “地域场所”维度中游客感知占比22.5%,而官方旅游形象投射仅占比12.3%,说明官方对天目月乡区位优势宣传力度不足,没有对其进行深度挖掘开发. “旅游活动”和“感知评价”两维度官方旅游形象投射和游客形象感知差异相对不大,说明官方投射尺度适宜,和游客感知程度差别不大. “综合管理”维度在官方旅游形象投射中占比19.8%,而在游客形象感知中占比6.6%,远小于官方投射中的占比,说明虽然官方用大量篇幅介绍天目月乡的建设管理过程,但是游客大多把注意力放在景观上,天目月乡的发展与建设过程并未被游客很好地感知.

-

情感形象对比主要分析官方投射文本与游客感知文本中所表达的积极、消极、中性情感倾向. 运用ROST EA分别对天目月乡村落景区官方形象投射和游客形象感知文本进行情绪对比分析(表 5),可以了解游客游后的真实情感,探究官方形象投射和游客感知的偏差.

由表 5可知,天目月乡村落景区旅游形象投射情感总体上以积极情绪与中性情绪为主,分别占86.14%和7.43%,且多数积极情绪积极程度较高,占积极情绪的53.96%,说明官方希望推广介绍天目月乡积极、有吸引力的一面. 而有6.43%一般程度的消极情绪主要表达天目月乡建设之前的景象和建设时的情况,如“随着竹林效益日渐低迷,有些就荒废了” “房前屋后整理杂物,沟渠里弯腰清理垃圾”等. 在游客形象感知情感中,积极情绪与中性情绪稍低于官方形象投射,且积极情绪中高度积极比例低于官方投射,仅占33.01%. 而游客感知的消极情绪较官方投射高,达到了15.04%,其中多数表达了天气不佳,如“天气炎热” “突然暴雨”等,也有游客提出景点较少,难以停留游玩的问题.

3.1. 高频词汇分析

3.2. 语义网络分析

3.3. 旅游形象维度分析

3.4. 情感形象对比分析

-

基于凝视理论对官方旅游形象投射和游客形象感知对比分析后发现,两者存在一定偏差. 从高频词和维度分析可知,官方与游客同样对景区旅游资源最感兴趣并且宣传力度最大,而官方同样重点宣传的天目月乡村落景区历史及发展建设,未被游客很好地感知. 虽然游客对历史文化展现出浓厚的兴趣,但是在游览中更多的是对旅游资源产生感知,并且缺少让游客与天目月乡村落文化、建设发展和历史进程能够产生互动感知的过程.

天目月乡村落景区中的月亮桥村是游客最为关注的核心景区. 由文本分析中可知,游客对月亮桥村的描述较多,感受较好,且部分游客前往天目月乡村落景区仅在月亮桥村进行了游玩活动. 较多游客被官方投射中的文旅活动宣传如艺术节、茶会等所吸引,对村落景区的文化活动获得了较好的体验感受.

天目月乡村落景区官方旅游形象投射与游客形象感知均以积极情绪为主,官方对景区的形象宣传的积极情绪比例高于游客,且消极情绪明显少于游客感知,表明官方大力宣传天目月乡的积极形象,希望吸引更多游客前往游玩,而游客情感表明景区尚存在一些待解决问题,如周边景区较少等.

-

加强旅游资源宣传,保持自身优势特色. 天目月乡旅游资源非常丰富,不但坐拥国家级自然保护区天目山,又有深厚的文化底蕴和风景如画的生态环境. 在保持天目月乡自身区位、生态、和旅游资源优势的同时,加强生态环境保护与旅游资源开发,使游客最为关心的旅游体验质量得到提升. 同时应以文化为纽带,多开展体验性乡村活动,如年俗文化节、稻田音乐节、演出走秀等特色活动,使游客切身体会到天目月乡独特的魅力与活力.

促进景区历史发展文化可视化,提升景区形象体验. 天目月乡村落景区的建设包括规划设计、村庄整治、产业发展等,敬业的劳动者将天目月乡村落景区从“原图”打造成“精修图”. 天目月乡的巨大改变让当地居民与管理方充满信心,在官方投射中也充分体现,而游客在游览中对天目月乡的建设过程体验不足,应加强游客与景区建设文化的互动体验,如设置解说介绍牌、建设乡村文化历史博物馆等,提升游客对天目月乡文化内涵与建设历史的认知,而不仅仅是逛景点式游览.

加强核心景区带动周边村落共同发展. 月亮桥村作为天目月乡村落景区的核心片区,文化历史深厚,知名度较高,近年来举办的年俗文化节等多种文化活动深受游客喜爱,官方对其宣传力度也较大,游客数量因此也最多,其他村落景致虽佳,但游客量较少. 应加强月亮桥村与天目村、徐村、白鹤村的旅游线路通达性,促进月亮桥村与周边景区一体化,形成“一核心多景区”的旅游模式,同时加强其他村落的宣传力度,使核心区的游客能被周边景区所吸引,为周边景区带来更多的游客量,形成科学的村落景区发展模式.

在保护的前提下,适度开发景区景点. 天目月乡村落景区旅游资源众多,在旅游开发中应以保护当地环境为前提,重点保护原有植被、水系、土壤等. 如需开发,植被尤其是大乔木宜移不宜伐,还需保护水土不受建设污染. 目前天目月乡村落景区景点较少,住宿游客没有足够多的游览景点,因此应在保护当地原有环境的基础上,对周边废弃及闲置场地进行有效、环保的低影响开发,从而为游客提供更多的游憩空间,使其可以在村落景区中有丰富多样的游览体验,延长停留时间.

下载:

下载: