-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

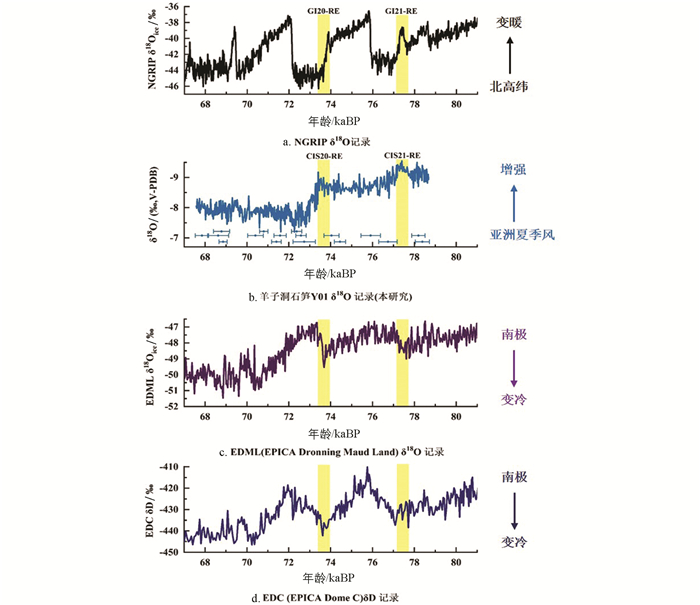

深海氧同位素阶段(Marine Isotope Stage,MIS)5/4转换时期全球海洋—大气环流系统大范围重组,发生了一系列百年—千年尺度的气候突变事件. 先前的研究显示,亚洲夏季风的千年尺度突变事件与北大西洋千年尺度温度变化具有很好的一致性[1],即中国石笋δ18O记录中的中国间冰阶(Chinese Interstadial,CIS)和中国冰阶(Chinese Stadial,CS)[2]可分别对应于格陵兰冰芯记录中的格陵兰间冰阶(Greenland Interstadial,GI)和格陵兰冰阶(Greenland Stadial,GS)[3]. 然而在千年尺度事件的变化细节方面,相比于格陵兰冰芯记录显示的锯齿状变化模式[4],亚洲季风区石笋记录显示的季风变化特征并不与之完全一致,南半球气候变化的印记不可忽略[5]. 例如,Jiang等[6]研究贵州三星洞的石笋记录发现季风在CIS22-24事件内部的变化与北半球高纬度温度变化存在一定差异,而与南半球温度变化具有反相关系. Wu等[7]研究羊子洞的石笋记录也发现南极温度变化通过马斯克林高压和索马里急流与亚洲夏季风遥相关.

然而由于覆盖MIS5/4转换阶段的亚洲季风区高分辨率石笋记录较少,该时段亚洲季风区百年—千年尺度事件的详细研究受到阻碍,亚洲夏季风的变化特征和影响因素依然存在争议. 因此,本研究通过来自中国西南地区重庆羊子洞的高分辨率石笋氧碳同位素序列,重建了覆盖92.3~60.1 ka时段(包括MIS5b,5a,4)的亚洲夏季风演化历史. 在此基础上,本文重点研究92.3~60.1 ka时段的百年—千年尺度季风突变事件,并尝试解释其影响因素.

全文HTML

-

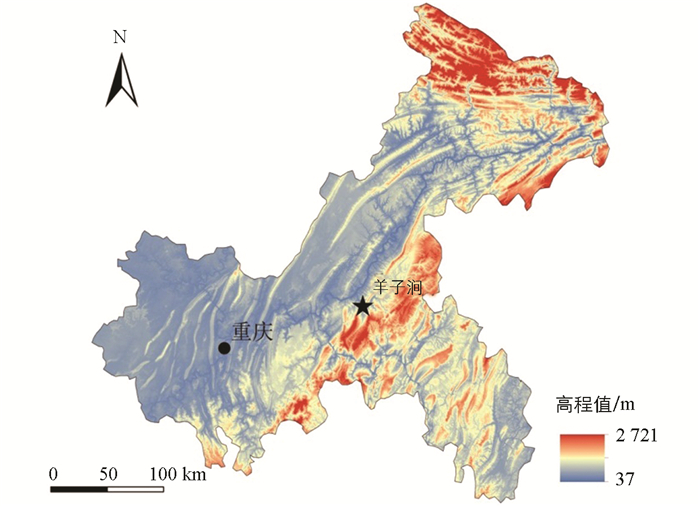

本文研究的石笋样品Y01,Y02采自羊子洞(29°47′N,107°47′E,海拔400 m,图 1). 羊子洞为重庆丰都雪玉洞群的一处高层洞穴,发育于三叠系下统嘉陵江组薄至中厚层状石灰岩中,为低矮扁平通道与大型厅堂结合的洞穴,全长大约500 m,洞内有地下河发育,河道中多泥沙冲积物. 洞穴所在位置位于重庆市丰都县长江右岸(南岸)支流龙河的下游段,属于岩溶河谷地区. 区域气候类型为中亚热带湿润季风气候,受到印度夏季风和东亚夏季风的共同影响,年均温约16~18 ℃,年均降水量约1 400 mm[8],植被群落以亚热带常绿阔叶林和灌丛为主.

石笋Y01和Y02整体呈圆柱状,Y01石笋总长约800 mm,直径约75 mm. Y02直径约65 mm,沿生长轴测得石笋总长780 mm. 两根石笋表面呈乳白色,沿生长轴切开、抛光,内部由纯净方解石组成,方解石结晶致密. 本文研究距石笋Y01顶部10~300 mm和距石笋Y02顶部0~500 mm之间的部分. 沿着石笋剖面上的生长轴方向用直径为5 mm的牙钻钻取年龄样品,每个年龄样品质量约150~200 mg. 石笋的年龄样品在美国明尼苏达大学地质与地球物理系同位素实验室和台湾大学High-precision mass spectrometry and environment change(HISPEC)实验室测试完成,石笋年龄样品测试仪器为MC-ICP-MS(multi-collector inductively coupled plasma massspectrometry)Nepture,年龄误差≤1%(2σ). 石笋氧碳同位素样品在西南大学地球化学与同位素实验室分析完成,分析仪器为Delta-V-Plus型质谱联动碳酸盐自动进样装置(Kiel IV),分析误差(±1σ)δ18O值<±0.1‰,δ13C值<±0.06‰,结果相对于V-PDB(Vienna Pee Dee Belemnite)标准.

-

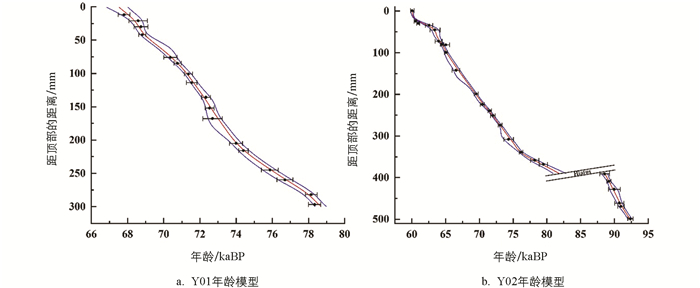

石笋Y01共测试了17个230Th年代数据,石笋Y02共测试了25个230Th年代数据,所有年龄数据均按石笋沉积先后顺序排列,说明数据可信(表 1). Y01的17个年代数据的平均误差为335 a,Y02的25个年代数据的平均误差为447 a,误差较小. 本研究采用StalAge方法[9]建立羊子洞石笋Y01和Y02的年龄模型(图 2),发现石笋Y01沉积连续,生长比较缓慢,平均生长速率约为0.03 mm/a. 而石笋Y02在约400 mm处出现一次沉积间断,在间断发生之前的平均生长速率约为0.03 mm/a,之后的平均生长速率约为0.02 mm/a.

-

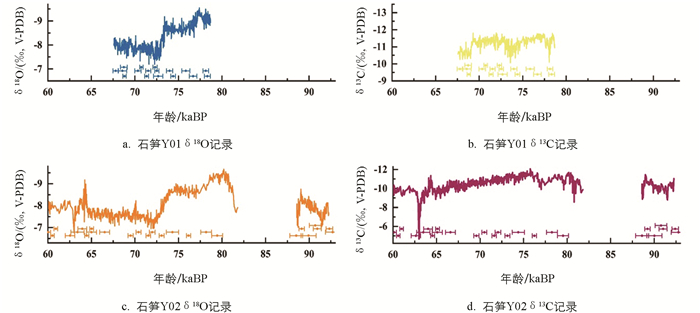

基于StalAge年龄模型,本研究建立了石笋Y01和Y02 δ18O,δ13C记录(图 3). 重现性检验是检验碳酸钙是否在同位素平衡条件下沉淀的有效准则[10]. 在年龄误差和样品分辨率差异范围内,石笋Y01和Y02 δ18O序列在共同覆盖时段的变化特征类似(图 3),并且与亚洲季风区其他石笋记录的变化也基本一致(图 4). 因此,在石笋Y01和Y02沉积过程中动力分馏的影响可以忽略,羊子洞石笋δ18O可以响应洞穴外部水热条件的变化,反映区域环流状况.

目前主流的观点认为石笋氧同位素反映亚洲夏季风强度,如Cheng等[2]解释石笋氧同位素为夏季风强度,氧同位素值偏负指示季风增强. Yang等[18]认为石笋氧同位素指示东亚夏季风的强度,而不是某一洞穴所在区域的降水. 并且Wu等[7]对同样来自羊子洞的石笋氧同位素记录的研究也支持这一观点. 因此,本研究认为羊子洞石笋δ18O值的变化可以指示亚洲夏季风的强度,石笋δ18O值偏负指示季风强度增强,偏正则指示季风强度减弱.

相比δ18O,石笋δ13C的影响因素更为复杂. 根据前人的研究,石笋碳同位素通常被解释为千年—轨道尺度上的植被类型、区域温度和湿度变化的代用指标[19]. 此外,石笋碳同位素组成还会受到方解石先期沉淀、CO2脱气、水岩相互作用等的影响[20]. 但总的来说,以上因素均受到当地水文气候条件的限制,即当洞穴外部水热条件改善时,洞穴上方的植被覆盖面积增加,岩溶水运移速度加快,水岩相互作用减弱,土壤CO2的生产速率提高,此时,大气CO2和基岩对石笋碳来源的相对贡献减小,石笋δ13C值偏负. 重庆地区的洞穴监测结果[21]和已有的羊子洞石笋记录研究[7]也支持这一观点. 因此本研究认为羊子洞石笋δ13C可反映当地水文气候和生态环境变化,即当石笋δ13C值偏负时,指示洞穴外部水热条件较好,洞穴上方植被覆盖面积增加,岩溶水运移速度加快,水岩相互作用减弱. 而当石笋δ13C值偏正时,则情况相反.

-

如图 3所示,Y01共测试558个样品,平均时间分辨率约19.9 a. Y02共测试864个样品,平均时间分辨率约37.2 a. 石笋Y01 δ18O序列覆盖的时段为78.7~67.6 ka,δ18O值在-9.5‰~-7.2‰变化,平均值为-8.3‰. 石笋Y02 δ18O序列覆盖的时段为92.3~60.1 ka,其δ18O值在-9.7‰~-6.8‰变化,平均值为-8.0‰. 石笋Y01 δ13C值的变化范围为-11.8‰~-10.1‰,平均值为-11.2‰. 石笋Y02 δ13C值变化范围为-12.1‰~-4.7‰,平均值为-10.4‰.

从整体趋势上看,羊子洞石笋δ18O值表现出了明显的阶段差异(图 3). 石笋Y01记录显示在78.7~72.8 ka时段相对72.8~67.6 ka时段δ18O值明显偏负,Y02 δ18O记录显示在81.8~72.2 ka时段相对92.3~88.6 ka时段和72.2~60.1 ka时段的δ18O值更为偏负. 具体来看,石笋δ18O记录在长期趋势上又叠加了多次正偏负偏过程. Y01 δ18O序列记录了一次发生在73.4 ka左右的负偏波动,随后石笋δ18O值显著偏正,偏正幅度达1.8‰. Y02 δ18O序列记录了5次比较明显的负偏波动,最早的一次负偏过程开始于91.5 ka,另外3次显著的负偏波动分别发生在80.2,74.7,64.2 ka左右,在70.1 ka左右还发生了一次较弱的短暂负偏波动.

不同于石笋氧同位素记录明显的阶段分异特征,Y01 δ13C记录没有明显的趋势变化(图 3). Y02δ13C记录除在63.0 ka左右发生了一次强烈的正偏移之外,整个序列没有表现出大幅度的δ13C值偏移. 此外,在89.0,80.2,64.3 ka左右,Y02 δ13C序列记录到了可与δ18O序列相对应的3次负偏波动. 值得注意的是,在75.8~64.9 ka时段,Y02 δ13C曲线呈现出在高频振荡下持续缓慢偏正的变化过程,整个阶段持续时间近11 ka,偏正幅度为3.2‰,而Y02δ18O记录中没有相对应的变化.

2.1. U/Th年代

2.2. 石笋氧、碳同位素的指示意义

2.3. 石笋氧碳同位素记录

-

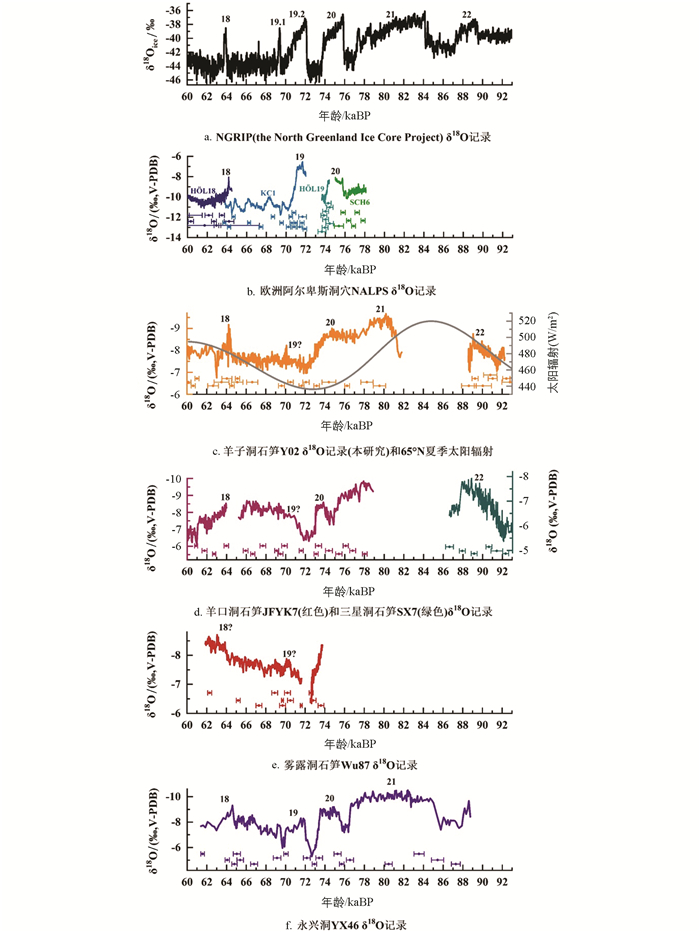

在92.3~60.1 ka时段,羊子洞石笋Y02 δ18O序列记录了多次千年尺度季风增强事件(图 4),分别为CIS22,21,20,19,18事件,分别对应于NGRIP冰芯记录中的GI22,21,20,19,18事件,表明亚洲季风与北高纬气候的紧密联系[1]. 石笋Y01与Y02 δ18O记录变化类似(图 3),但石笋Y01 δ18O序列覆盖时段较短,仅完整地记录了CIS20事件.

羊子洞石笋Y02 δ18O记录显示的CIS22事件开始于91.5 ka,并在89.1 ka达到最负值-8.8‰(图 4c),比NGRIP冰芯记录中GI22事件的开始时间(89.6 ka)早了1.9 ka(图 4a),这可能是年龄误差所致[11]. 此外,格陵兰冰芯记录显示的GI22事件具有“快速变暖,缓慢变冷”的特征,而石笋Y02 δ18O记录中的CIS22事件表现出“缓慢开始,快速结束”的变化模式,与Jiang等[6]在研究亚洲季风区三星洞石笋记录时发现的CIS22事件开始阶段的缓变特征一致(图 4d),因此CIS22事件的缓慢开始可能普遍存在于亚洲季风区.

CIS21事件是整个研究时段季风强度最强盛的气候突变事件,石笋Y02 δ18O记录在CIS21事件的开始阶段存在间断,仅记录到了该事件的结束阶段. 与羊口洞(图 4d)和永兴洞(图 4f)石笋记录对比显示,羊子洞石笋Y01和Y02 δ18O记录在CIS21事件结束后未表现出明显的冰阶,这可能与区域气候和沉积环境差异有关. 此外,同季风区其他石笋记录一致,Y02 δ18O记录显示与CIS21事件相比,CIS20事件的季风强度要更低,即季风出现了阶梯式减弱的变化趋势(图 4). 这可能是由于北高纬夏季太阳辐射处于减弱过程中,即使在CS21后季风强度回升,CIS20的季风强度也无法恢复到先前的水平.

随着北高纬夏季太阳辐射强度的持续减弱,在CIS20事件结束之后,羊子洞石笋δ18O记录反映的亚洲夏季风强度显著降低. 随后Y01和Y02δ18O序列显示石笋氧同位素值在小幅高频振荡中逐渐缓慢偏负,与雾露洞石笋δ18O序列的变化趋势一致(图 4e),表明季风强度在较弱的状态下缓慢增强. 在此长期趋势上,Y02 δ18O序列记录了一次发生在70.1 ka左右的较弱的季风增强波动,可能对应于CIS19事件. 与格陵兰冰芯记录(图 4a)和欧洲石笋记录(图 4b)中十分强盛的GI19事件不一致,羊子洞石笋δ18O序列记录的CIS19事件明显弱于先前的CIS20和CIS21事件,类似的情况也出现在羊口洞(图 4d)和永兴洞(图 4f)石笋记录中. 这可能是因为在CIS19事件期间,北半球夏季太阳辐射处于谷值,由此产生的海陆热力差异减小,制约了季风强度的增强,但具体原因还有待于进一步的研究.

在64.2 ka左右,Y02 δ18O序列记录了一个显著的季风增强事件,即CIS18事件,对应于格陵兰冰芯记录中的GI18事件. 关于CIS18事件的讨论将在3.2部分详细展开.

总的来说,在92.3~60.1 ka时段,羊子洞石笋δ18O记录中的5次千年尺度强季风事件与季风区内其他洞穴石笋记录基本可以对应,不同记录之间事件的变化幅度、发生时间的差异可能是样品分辨率、测年误差和洞穴区域背景条件的不同等引起的. 而石笋Y01和Y02δ18O记录的细微差异则可能是由于样品分辨率、测年误差、石笋生长速率等因素的影响.

-

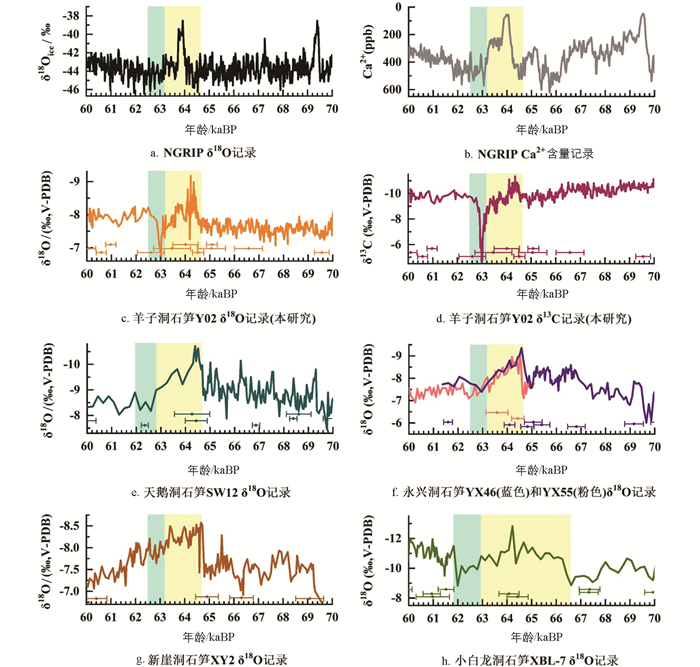

在64.2 ka左右,Y02石笋氧碳同位素值显著偏负,对应着CIS18事件(图 5). 从事件的细节特征来看,Y02 δ18O值从64.7 ka开始在波动中逐渐偏负,并在64.2 ka左右达到最负值,指示夏季风强度达到最盛,整个过程持续了约500 a,变化幅度约为1.7‰. Y02 δ13C记录显示的CIS18事件开始阶段为64.6~64.3 ka,δ13C值变化幅度接近2‰,与δ18O记录基本一致. 随后,Y02 δ18O和δ13C序列逐步正偏,期间叠加了多次短时间尺度的负偏波动,在63.2 ka左右CIS18事件结束. 在CIS18事件的结束阶段,Y02 δ18O值的变化幅度约为1.9‰,与此相对应的δ13C值的变化幅度达3.7‰. 值得注意的是,在CIS18事件结束之后的63.0 ka左右,Y02 δ18O和δ13C序列均记录了一次短暂的弱季风事件.

与NGRIP冰芯记录对比发现(图 5),羊子洞石笋记录中的CIS18事件与千年尺度暖事件GI18的发生时间(63.9 ka)基本一致. 但是不同于NGRIP记录中“快速开始、快速结束”的变化特征,Y02 δ18O和δ13C记录中的CIS18事件表现为“快速开始、缓慢结束”的变化模式,并且事件的持续时间明显要长,约1.5 ka. 与亚洲季风区内其他石笋记录的对比显示(图 5),Y02 δ18O序列记录的CIS18事件的开始时间与永兴洞(64.7 ka)、天鹅洞(64.6 ka)、新崖洞(64.7 ka)记录基本一致,并且上述记录均表现出CIS18事件“快速开始,缓慢结束”的变化特征. 与印度季风区小白龙洞石笋记录进行比较,发现小白龙洞δ18O记录中的CIS18事件发生在64.2 ka左右,在误差范围内与Y02 δ18O记录一致. 不同区域洞穴石笋记录在CIS18事件细节特征上的不一致可能是测年误差、样品分辨率和不同洞穴区域背景条件的差异等引起的.

格陵兰冰芯中的粉尘主要来源于东亚[26],因此冰芯中钙离子含量的变化,既表明了亚洲夏季风向东亚大陆内部输送水分状况的变化以及由此导致的粉尘源区的干湿变化,又可指示亚洲大陆内部干旱区的风暴活动强度. NGRIPCa2+含量在64.5~63.1 ka时段显著下降,表明亚洲大陆内部干旱区的环境明显改善,风暴活动减弱,与Y02 δ18O记录中的CIS18事件基本对应(图 5b).

通过上述记录(图 5),我们可以推断出CIS18事件期间亚洲季风气候和洞穴所在区域环境变化情况. 在CIS18事件的开始阶段,北高纬快速升温,亚洲夏季风强度增强,亚洲内陆干旱度降低,风暴活动减弱. 此时Y02 δ18O值快速偏负,但Y02 δ13C值的变化幅度较小,可能是在MIS4冰期北高纬显著降温、亚洲夏季风强度减弱的背景下,洞穴上覆植被大范围退化,CIS18事件期间短暂的水热条件改善无法促使植被的明显恢复. 在CIS18事件的结束阶段,Y02 δ18O和δ13C序列均表现出了大幅度的偏正趋势,但石笋δ13C值的变化幅度(3.7‰)明显更大. 此时北高纬温度处于低谷,亚洲夏季风快速减弱,亚洲内陆干旱度增强,风暴活动增强. 这可能表明在寒冷的冰期气候背景下,一旦洞穴外部水热条件恶化,尚未恢复的洞穴上覆植被和土壤可能会加速衰退,植被覆盖面积会大幅减少. 同时,降水减少使得水流经岩溶区时的留存时间延长,与基岩的相互作用增强,导致更多偏重的碳进入母液中,石笋碳同位素组成偏重.

-

在92.3~60.1 ka时段,石笋Y02 δ18O记录在整体变化趋势上与北高纬夏季太阳辐射一致(图 4),显示太阳辐射在轨道尺度上对亚洲季风强度的控制[2]. 此外,亚洲夏季风的千年尺度变化受到北高纬气候变化的深刻影响(图 4),但是在事件的变化细节特征方面,南半球的作用不可忽略[5].

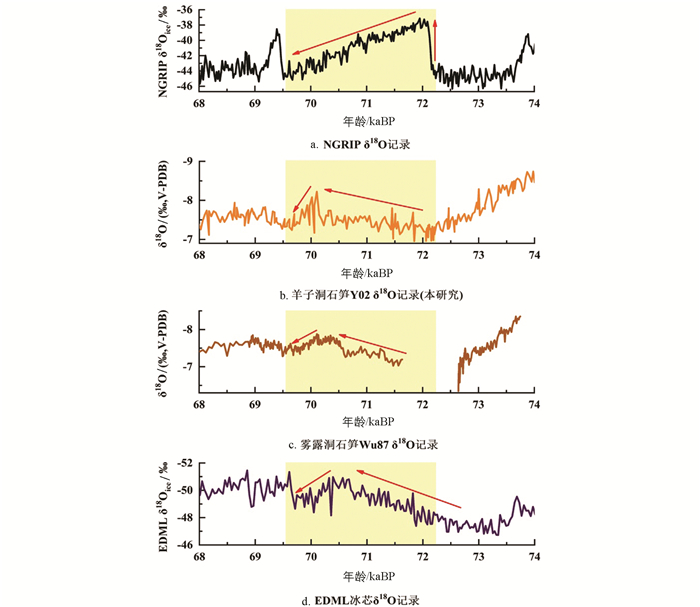

在CIS21和CIS20事件结束之前,高分辨率的石笋Y01 δ18O序列记录了分别发生在77.4 ka和73.4 ka左右的2次季风恢复的亚千年尺度事件(图 6),我们将其标记为CIS21-RE事件和CIS20-RE事件(the rebound monsoonal events,RE). CIS21-RE事件开始于78.0 ka,结束于77.1 ka,变化幅度为0.9‰,持续了约900 a. CIS20-RE事件开始于73.7 ka,结束于73.4 ka,δ18O值由-8.4‰负偏至-9.2‰,变化幅度为0.8‰,持续时间约为300 a.

我们发现Y01δ18O记录中的2次季风反弹事件CIS21-RE和CIS20-RE可以与NGRIP记录中2次亚千年尺度的暖事件对应,并且其发生时间与南极冰芯记录中的2次温度低谷期一致(图 6). 一方面,北高纬的温度变化可以通过高低纬间快速的海气重组影响亚洲季风区. 另一方面,南半球的气候信号可以通过跨赤道气流的作用影响亚洲季风[16]. 当南极温度降低的时候,马斯克林高压增强,导致南半球更高的温度梯度,造成更强的越赤道气流,使得亚洲季风环流增强[29]. 反之,当北高纬变冷,大西洋经向翻转环流减弱时,亚洲夏季风减弱,此时大西洋中北向的热量传输减少,热量在南半球积聚,南极温度升高,即南北半球“跷跷板”模式的气候变化[30]. 因此,可能是南半球的持续降温和北半球高低纬之间海气环流的快速重组等因素的共同作用导致了CIS21-RE和CIS20-RE 2次季风反弹事件的发生.

在72 ka左右,NGRIP冰芯记录显示的北高纬温度迅速升高,在达到最高值后又开始缓慢下降,而Y02 δ18O记录显示的亚洲夏季风强度从72 ka左右开始缓慢增强,对应于南极冰芯记录显示的南极温度逐渐降低(图 7).

在70.1 ka左右,Y02 δ18O序列记录了一次快速的负偏过程,可能标志着强季风事件CIS19的发生,此时南极的温度也降到低谷. 随后,在70.1~69.6 ka时段,石笋氧同位素值开始快速偏正,表明季风强度快速减弱,与此同时,南极温度开始回升. 同样的变化模式在雾露洞石笋记录中也有所体现(图 7c). 总的来说,在MIS4早期,亚洲夏季风的逐渐增强对应于南极温度的逐渐降低,季风的快速减弱对应于南极的快速升温,这表明该时段的季风强度与南极温度反向变化[5],亚洲夏季风的变化特征有着显著的南半球气候变化的印记.

3.1. 92.3~60.1 ka千年尺度季风变化

3.2. CIS18事件

3.3. 石笋记录与南极记录对比

-

本研究通过覆盖92.3~60.1 ka时段的中国西南地区羊子洞石笋氧碳同位素记录,经过数据对比与分析,主要得出以下结论:

在92.3~60.1 ka时段内,羊子洞石笋δ18O记录长期变化趋势与北半球夏季太阳辐射变化一致. 在此基础上,石笋δ18O序列记录了5次千年尺度强季风事件CIS22,21,20,19,18,与季风区内其他石笋记录中的千年尺度事件基本一致,并且基本对应于NGRIP冰芯记录中的千年尺度暖事件GI22,21,20,19,18,表明北高纬气候与亚洲夏季风的紧密联系.

石笋Y02 δ18O序列完整记录了强季风事件CIS18的起止时间和基本结构. CIS18事件开始于64.7 ka,亚洲夏季风强度快速增强并在64.2 ka左右达到最盛,随后季风强度逐渐减弱并在63.2 ka左右达到低谷,CIS18事件结束. 在此期间,Y02 δ13C序列与δ18O序列变化基本一致,指示洞穴所在区域植被、土壤、水岩相互作用等对季风控制下的外界水热条件变化的响应.

高分辨率的Y01δ18O序列记录到了2次亚千年尺度季风反弹事件CIS21-RE和CIS20-RE,其分别对应于NGRIP冰芯记录中的2次升温波动和南极冰芯记录中的2次温度低谷,表明南北半球的气候联系以及南半球的气候变化在季风反弹事件发生中的作用. 此外,在MIS4早期,羊子洞石笋δ18O记录显示72~70.1 ka和70.1~69.6 ka时段的季风变化与南极冰芯δ18O记录显示的南极温度变化反相关,且二者的变化模式类似,表明南半球气候变化对亚洲夏季风的影响.

下载:

下载: