-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

当前,中国经济已经进入高质量发展阶段,通过“质量变革、效率变革、动力变革”驱动经济高质量发展已成为经济工作的主线. 农业作为国之根本,理应顺应这一趋势,向高质量发展阶段转变[1]. 改革开放以来,我国农业发展成绩斐然,农村面貌发生了翻天覆地的变化. 自1978-2019年,我国粮食产量从3.05亿t提高到6.64亿t,肉蛋菜果鱼等产量长期位于世界第一,解决了中国人的吃饭问题,使我国粮食安全得到了有效保障. 然而,我国农业“三高一低”式的粗放型增长方式仍旧较为突出,资源短缺、环境污染以及气候变化“三方约束”更加剧了农业生产的风险和不确定性[2-3]. 在这种形势下,要突破资源、环境等多方约束,必须强化创新驱动发展战略,推动农业绿色发展,推进农业由增产向提质增效转变,更加注重农业“质”的提升[4]. 农业高质量发展已成为实现农业全面现代化,落实乡村振兴战略的必然要求[5]. 鉴于此,本文对中国农业高质量发展的区域差异及动态演进特征进行深入探讨,以期为制定有关质量兴农战略、协调区域农业高质量发展的政策提供科学依据.

现有文献主要集中在农业高质量的内涵、测度、时空特征及影响因素等方面. 目前,学者们对农业高质量内涵的认识有两种观点:①认为农业高质量发展的内涵单一,经济增长质量等同于经济效率[6-7],农业经济增长质量的核心就是农业效率[8]. ②认为农业高质量发展的内涵具有多维度、系统性和动态性的特征,单一维度不足以全面地刻画农业高质量发展[9]. 例如,钟钰[1]认为农业高质量发展应是农产品高质量、农业产业高效益和生产经营体系高效. 张露等[10]指出我国农业高质量发展的本质内涵是保证产出数量和质量、提升劳动生产率、减少化肥农药等化学品用量和增加农业经营主体收入. 孙江超[11]提出农业高质量发展应体现效益突出、结构优化、发展可持续的特征,并体现“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念. 尽管这些研究尚未形成一致性的结论,但对开展我国农业高质量发展综合评价具有重要价值.

在对农业高质量内涵认知不断深入的基础上,有学者开始从效率视角对我国农业经济增长质量进行测算,并指出我国农业经济增长质量不高[8]. 然而,仅从效率视角对农业高质量发展指标进行测算,很难全面反映农业高质量发展水平. 因此,更多学者选择从多维度的视角对农业高质量发展指标进行综合评价. 韩海彬等[12]认为农业增长质量主要内容是农业效率提高、结构优化、稳定性增强、福利增加以及环境代价降低,这种观点直接将宏观经济的增长质量内容借鉴到农业方面,有合理之处,但农业具有特殊性,直接借鉴可能仍有不足,且有些评价指标难以获取. 辛岭等[13]参考农业现代化指标构建农业高质量发展指标,认为农业高质量发展包括绿色发展引领、供给提质增效、规模化生产、产业多元融合等,但这些指标也不全面,缺乏体现创新、开放、共享等新理念的指标. 刘涛等[14]基于“创新、协调、绿色、开放、共享”高质量发展的新理念,对农业高质量发展进行全面评价. 但是受制于数据,有些观测指标没有连续获取,如体现创新维度的农业科研人员、农业研发支出以及绿色维度的PM2.5(颗粒物)等. 刘忠宇等[15]通过构建农业高质量发展指标体系,对我国农业高质量发展水平进行了测度与分析,但这些研究均采用熵值法或主成分分析法构建农业高质量发展综合指数,无法实现对面板数据的时序多指标动态跨期比较.

此外,学者们还从农业高质量发展的时空特征、影响因素等方面进行了探索和研究. 何红光等[16]采用主成分分析法对农业高质量发展指标进行测算,并系统考察了农业高质量发展的时空差异,认为农业高质量变化程度和发展均衡性具有较大的差异. 谢艳乐等[17]通过构建农业高质量发展与乡村振兴动态反馈系统,明确了两者之间的具体联动关系. 龚锐等[18]从理论和实证层面探讨了农业高质量发展与新型城镇化的关系,认为新型城镇化对农业高质量发展具有微弱的制约作用. 还有学者认为“互联网+”对农村经济高质量发展具有重要的推动作用[19-20].

现有文献对中国农业高质量发展指标测算、时空特征及影响因素进行了探索,并取得了不少成果,但仍有许多不足之处. 本文在借鉴已有研究成果的基础上,从创新、协调、绿色、开放和共享5个维度构建农业高质量发展的综合评价指标体系,采用“纵横向”拉开档次法、Dagum基尼系数及分解法和分布动态法对中国农业高质量发展的区域差异及动态演进进行了全面分析,创新之处主要体现在:①构建农业高质量发展评价指标体系,并采用“纵横向”拉开档次法科学测度了农业高质量发展水平;②采用Dagum基尼系数及分解法对中国农业高质量发展的空间非均衡程度进行测算与分解,探讨了其区域差异大小及差异来源贡献;③使用Kernel密度估计和Markov链法对中国农业高质量发展水平进行了分布动态演进特征分析,从而有效地把握其随时间和空间变化的演进规律.

全文HTML

-

对多指标综合评价问题的研究,学者们通常采用两类定量评价方法:主观评价法和客观评价法. 主观评价法是专家通过经验对各指标进行打分赋权的方法. 例如,层次分析法、模糊综合评价法等,这类方法具有很强的主观性和随意性. 而客观评价法是基于数据本身的变动特征来确定权重的方法. 例如,熵值法、主成分分析法、投影寻踪综合评价法等,能够弥补主观评价方法的缺点. 但是,这些方法都是对截面数据进行研究的方法,在进行面板数据的时序多指标动态跨期比较时,上述方法并不适用[21]. 因此,本文借鉴郭亚军[22]、钞小静等[23]的方法,采用“纵横向”拉开档次法对农业高质量发展指标予以评价. 该方法的优势在于能够考虑时间趋势,实现跨期动态比较,且不具有主观色彩,从而能更加科学地进行动态综合评价或排序.

为了消除指标间的量纲差异,需对各指标进行无量纲化处理. 本文采用极差法对正向指标和逆向指标分别进行标准化处理.

式(1)中,xij(tk)表示时间tk的第i个评价对象的第j个指标,minj和maxj分别为第j个指标的最小值和最大值[22].

假设对n个评价对象的m个评价指标进行综合评价,时序为T,则“纵横向”拉开档次法的综合评价函数为[22]:

式(2)中,yij(tk)表示第i个评价对象在tk时期的综合评价值,sj表示各指标的权重. 指标权重的确定原则是最大可能地体现出各被评价对象的差异,用综合评价值yij(tk)的离差平方和表示为:

根据原始数据的标准化处理结果,可以得到:

从而有:

式(5)中,S=[s1,s2,s3…,sm]T表示权重矩阵,

$\mathit{\boldsymbol{H}} = \sum\limits_{k = 1}^T {{\mathit{\boldsymbol{H}}_k}} $ 为m阶对称矩阵,而Hk可以进一步表示为Hk=XkTXk(k=1,2,…,T),且Xk为n×m阶矩阵.进一步在综合评价值总离差和取最大值的前提下,对ST的特征向量S进行限定[22]:S×ST=s12,s22,s32…,sm2=‖S‖=1,从而得到特征向量S,也就是权重系数.

-

Dagum基尼系数已被广泛应用于探讨区域差异问题,本文亦采用此方法进行全国及东部、中部、西部3大地区(中国台湾、中国香港、中国澳门地区由于数据缺失未包括在内)农业高质量发展水平的空间差异研究. 根据Dagum基尼系数[24],结合本文研究内容,定义出总体基尼系数为:

式(7)中,k表示区域个数,n表示所有省(自治区、直辖市)个数,分别为3和31,μ表示全国均值. yji,yhr表示区域j(h)内省(自治区、直辖市)i(r)的农业高质量发展水平,nj,nh表示区域j(h)内省(自治区、直辖市)的个数.

区域j的基尼系数Gjj表示为:

区域j和区域h的基尼系数Gjh则表示为:

式(9)中,μj,μh示区域j,h内的农业高质量发展水平均值. 为探究造成区域差异背后的深层次原因,本文将总体基尼系数G分解为区域内部差异贡献Gw、区域间净值差异贡献Gnb和超变密度贡献Gt,则有:

式(11)-式(13)中,pj=nj/n,sj=njμj/(nμ),ph=nh/n,sh=nhμh/(nμ),Djh表示区域j和h间农业高质量发展的相对影响,其定义如式(14)所示.

式(15)、式(16)中,djh表示区域间农业高质量发展水平的差值,可理解为区域j和h中所有的yji-yhr>0的样本值加总的数学期望,pjh定义为超变一阶矩,可理解为区域j和h中所有yhr-yji<0的样本值加总的数学期望. Fh,Fj表示第h、第j区域的累积密度分布函数.

-

本文采用Quah[25]提出的分布动态法对中国农业高质量发展动态分布演进机制进行评估. 一方面采用核密度估计法描述农业高质量发展的分布形状动态,另一方面使用空间Markov链法考察其内部流动性,进而从分布形状和内部流动性两个方面评估农业高质量发展的动态分布演进机制.

核密度估计法借助连续密度曲线对高质量发展的分布形状动态进行可视化表达. 设连续型随机变量在点x处的概率密度f(x)为:

式(17)中,n为观察值个数,h为带宽,K(·)为核函数. 本文选择高斯核密度对全国及东部、中部和西部地区农业高质量发展的动态演进机制进行评估,并从核密度图的位置、形态和延展性等方面分析农业高质量发展的分布动态.

另外,本文将空间滞后的概念引入传统Markov链,使用空间Markov链考察农业高质量发展的内部流动性. Markov链法通过构建马尔科夫转移概率矩阵,探讨各地区农业高质量发展随时间变化的动态转移趋势. 一个Markov链表示一个离散随机过程,具有无后效性的特点,即状态Xt的条件分布仅依赖于状态Xt-1[26]. 由此,构造时间跨度为d年的转移概率矩阵,其中转移概率的计算公式为:

式(18)中,i,j=1,2,…,λ. Pijt,t+d表示某一地区农业高质量发展水平从t年i类型转移到t+d年j类型的概率,nijt,t+d表示t年为i类型的地区d年后变为j类型的个数,nit表示t年为i类型的地区个数. 由此,将农业高质量发展水平划分为λ种类型,构建λ×λ阶转移概率矩阵,并在此基础上引入空间滞后概念,得到λ×λ×λ阶转移概率矩阵,则Pijt,t+d表示在t年某地区空间滞后类型为λi时,该地区从t年i类型转移到t+d年j类型的概率,从而描述相邻地区农业高质量发展水平对本地区农业高质量发展状态转移概率的作用[26].

-

本文从“五大发展理念”出发,构建农业高质量发展的综合评价指标体系,从而对农业高质量发展状况进行全面评价. 中国经济发展已经进入高质量发展阶段,农业经济由数量转为质量发展阶段成为必然趋势,推动农业高质量发展,应坚持以五大发展理念为导向[27-28]. 基于此,本文从创新、协调、绿色、开放和共享5个子维度衡量我国农业高质量发展水平. 创新维度方面,采用农业经济效率、农业创新投入和农业创新产出二级指标衡量. 协调维度方面,采用产业结构、城乡结构、金融结构、投资结构和消费结构二级指标衡量. 绿色维度方面,采用环境保护、环境污染、资源消耗二级指标衡量. 开放维度方面,采用贸易开放度二级指标衡量. 共享维度方面,采用基础设施、医疗、教育、收入、社会保障和精准扶贫二级指标衡量. 同时,每个子维度还采用不同数量的基础指标对二级指标进行科学细分,更加全面地描述了农业高质量发展状况,总计34个基础指标,具体变量的选择及构成如表 1所示.

由于评价农业高质量发展的指标众多,本文大部分指标通过间接计算获得. 对于农业全要素生产率,采用数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)方法测算,具体使用序列DEA方法解决“技术退步”问题;对于农业结构指标,采用农林牧副渔服务业占农林牧副渔产值的比值衡量;对于种植业结构指标,采用粮食播种面积占农作物播种面积的比值衡量;对于城乡结构指标,采用城乡收入差距指数衡量,具体使用城镇居民可支配收入与农民可支配收入的比值衡量. 对于农村金融结构,采用农林牧渔业贷款占农业生产总值(Gross Domestic Product,GDP)的比值衡量. 对于财政支农力度,采用财政农林水事务支出与财政总预算支出的比值衡量. 对于畜禽养殖废弃物资源化利用率指标,采用畜禽养殖粪便量与农业GDP的比值衡量. 对于贸易依存度指标,采用进出口总额与农业GDP的比值衡量. 对于进口依存度指标,采用进口总额与农业GDP的比值衡量. 对于出口依存度指标,采用出口总额与农业GDP的比值衡量. 对于农村公路密度指标,采用各省(自治区、直辖市)农村公路里程与省(自治区、直辖市)面积的比值衡量,而农村公路用等级公路(扣除高速等级公路、一级等级公路、二级等级公路)表示. 农村公路密度用农村公路里程与第一产业从业人员的比值衡量. 所有涉及价格数据的指标,均折算到2000年不变价后再纳入计算.

其中,PM2.5数据(2010-2018)源自达尔豪斯大学大气成分分析组(Atmospheric Composition Analysis Group at Dalhousie University)(https://sites. wustl.edu/acag/datasets/surface-pm2.5/)[29];农林牧渔业贷款数据源自《中国金融年鉴》(2011-2019)[30];其余数据源自《中国统计年鉴》(2011-2019)[31]、《中国农村统计年鉴》(2011-2019)[32]、《中国环境年鉴》(2011-2019)[33]等.

1.1. 农业高质量发展动态综合评价模型

1.2. 农业高质量发展的区域差异测度

1.3. 农业高质量发展的动态分布演进机制评估

1.4. 变量选择与数据来源

-

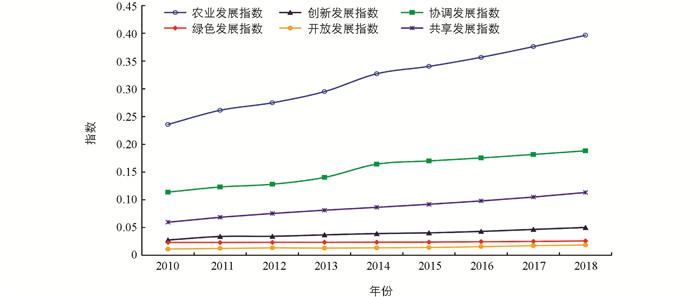

2010-2018年间,中国农业发展质量水平总体呈上升趋势(图 1),农业高质量发展综合指数从0.236上升到0.396,年平均增长率为6.684%,这与中国政府在“三农”问题上的努力密不可分. 近年来,我国在粮食安全、农村集体产权制度、农业科技、农民增收等方面不断改革与创新,对农业发展质量的提升起到了重要的促进作用[34];从农业高质量发展指数的各子项来看,协调发展对农业高质量发展的影响最大,且贡献率呈上升趋势,共享发展指数对农业高质量发展的影响次之,之后为创新发展指数,均呈稳定上升趋势. 而绿色发展指数和开放发展指数对农业高质量发展的贡献明显低于其他因素,这表明我国在推动农业绿色发展和对外开放方面仍需加大工作力度.

表 2为2010-2018年中国省际农业高质量发展水平和增长率情况. 从地区来看,样本考察期内东部地区农业高质量发展综合指数从0.321上升到0.490,年均增长率为5.429%;中部地区农业高质量发展综合指数从0.234上升到0.375,年均增长率为6.072%;西部地区农业高质量发展综合指数从0.159上升到0.325,年均增长率为9.348%. 可见,中国农业高质量发展综合指数呈现出“东高西低”的特征,但是农业高质量指数的年均增长速度却表现出“西高东低”的特点. 由此可知,我国农业高质量发展表现出收敛趋势,地区间存在“追赶效应”.

从省(自治区、直辖市)来看,2010-2018年中国31个省(自治区、直辖市)的农业高质量发展指数均明显增长,但省(自治区、直辖市)间农业高质量发展指数差异明显. 其中,2018年超过全国农业高质量发展均值0.396的省份共有9个,农业高质量发展指数排名前5位的省(自治区、直辖市)依次为北京、上海、天津、浙江和江苏,而排名倒数5位的省(自治区、直辖市)为青海、甘肃、西藏、贵州和四川. 通过比较可知,北京农业高质量发展指数是青海的2.786倍. 在增速方面,省(自治区、直辖市)间农业高质量发展指数的年均增长率也存在显著差异,2010-2018年均增长速度超过全国年均增长率6.684%的省(自治区、直辖市)共有14个,年均增长率排名前5位的依次为贵州、云南、西藏、广西和甘肃,而排名倒数5位的是黑龙江、辽宁、吉林、浙江和上海. 通过比较可知,贵州农业高质量发展指数的年均增长率是黑龙江的4.280倍.

-

在测度农业高质量发展综合指数的基础上,使用Dagum基尼系数及分解法对中国农业高质量发展的总体差异、区域内差异、区域间差异和贡献率进行测算和分析.

1) 中国农业高质量发展的总体差异. 由表 3可知,2010-2018年中国农业高质量发展总体基尼系数的均值为0.160. 从变化趋势来看,总体基尼系数由2010年的0.211持续下降到2018年的0.125,年均下降幅度为6.324%,表明样本考察期内我国农业高质量发展的总体区域差距不断缩小.

2) 中国农业高质量发展的区域内差异. 由表 3可知,我国东、中、西3大地区农业高质量发展在区域内具有显著差异,且呈现出不同的变化趋势. 2010-2018年,东部地区区域内差异均值最高,为0.130;而西部地区的均值略低于东部地区,为0.100;中部地区的均值最低,明显低于东部和西部地区,为0.052. 从变动趋势来看,东部地区的变动趋势呈“V”形,从2010年的0.145逐渐下降到2014年的0.105,接着连续上升到2018年的0.131;中部地区的区域内差异呈下降趋势,从2010年0.080下降到2018年的0.033,年均下降幅度为10.469%. 西部地区的变动趋势与中部地区较为一致,也呈下降趋势,但西部地区下降趋势更加明显,从2010年的0.145下降到2018年的0.042,年均下降幅度为14.400%. 总体而言,虽然3大区域内变动趋势有所差异,但整体上呈下降趋势.

3) 中国农业高质量发展的区域间差异. 由表 3可知,2010-2018年东部与中部、东部与西部、中部与西部的区域间差异均值分别为0.147,0.257和0.130,可见东部与西部区域间差异较大,而东部与中部、中部与西部区域间差异相对较小. 从变动趋势来看,东部与西部区域间的差异呈持续下降趋势,从2010年的0.340一直下降到2018年的0.202,年均降幅为6.292%;东部与中部区域间的差异呈现出“V”形变化趋势,从2010年的0.178下降到2014年的0.124,之后逐渐上升至2018年的0.138. 中部与西部区域间的差异呈下降趋势,从2010年的0.197下降到2018年的0.072,年均降幅为11.764%. 总体而言,东、西部区域间差异最大,但呈现出下降趋势;东、中部区域间差异虽有波动,但整体仍呈下降趋势,而中、西部区域间差异最小,亦呈下降趋势.

中国农业高质量发展水平存在的总体差异可分解为区域间贡献差异、区域内贡献差异和超变密度贡献差异3个部分. 从贡献率大小来看,区域间差异一直处于主导地位,其贡献率高达75.753%;其次为区域内差异,其贡献率为22.142%;最小为超变密度,其贡献率为2.105%. 从差异贡献率的动态变化来看,区域间差距贡献率波动明显,呈“下降-上升”式循环变化. 区域内差距贡献率基本维持在21%~23%范围内,呈“上升-下降”式循环波动上升趋势. 超变密度贡献率呈现出明显的波动下降趋势,2011年超变密度的贡献率最大,为3.967%,2018年最小,为0.992%. 因此,缩小中国农业高质量发展水平的差异应重点关注区域间差异,进一步促进各区域间协调发展.

2.1. 中国农业高质量发展水平的测度结果

2.2. 中国农业高质量发展的区域差异及来源

-

本文在科学测度农业高质量发展水平的基础上,采用Kernel密度估计法刻画全国及3大地区农业高质量发展的整体状况及分布形态,并使用空间Markov链法探究各地区农业高质量发展随时间变化的动态转移趋势,进而从其分布形状和内部流动性两个方面系统考察农业高质量发展水平的动态演进机制.

-

本文采用Matlab 6.5软件对中国31个省(自治区、直辖市)农业高质量发展水平进行Kernel密度估计.

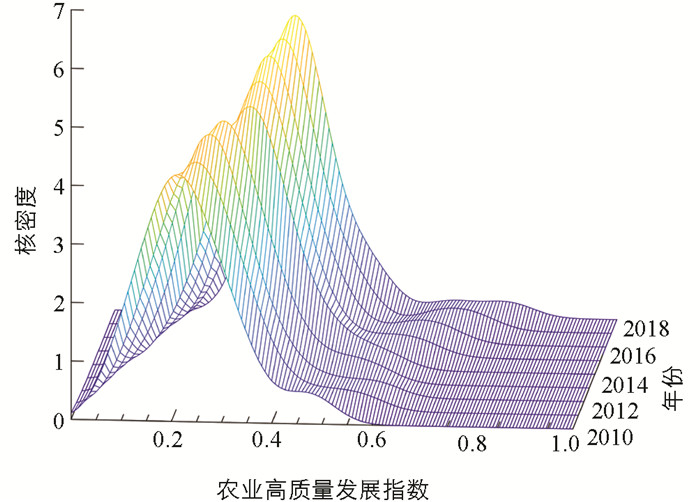

1) 全国农业高质量的Kernel密度估计(图 2). 通过分析图 2可知:①在样本考察期内,全国农业高质量发展的分布整体向右移动,表明各地区农业高质量发展水平在逐渐提高. ②密度图的波峰高度逐渐增高,波峰宽度缓慢变窄,表明中国农业高质量发展水平的整体差距在不断缩小,但这种趋势还不明显. 此外,整个密度图右侧存在较长的拖尾,意味着中国农业高质量发展水平主要集中在较低水平. ③整个考察期内,波峰整体分布呈“一大一小”的格局,“大峰”主要集中在农业高质量发展水平较低的位置,“小峰”位于农业高质量发展水平较高的位置,说明农业高质量发展水平高的省(自治区、直辖市)还比较少,大部分省(自治区、直辖市)的农业高质量发展仍处于较低水平,意味着我国农业高质量发展存在两极分化和空间不平衡现象.

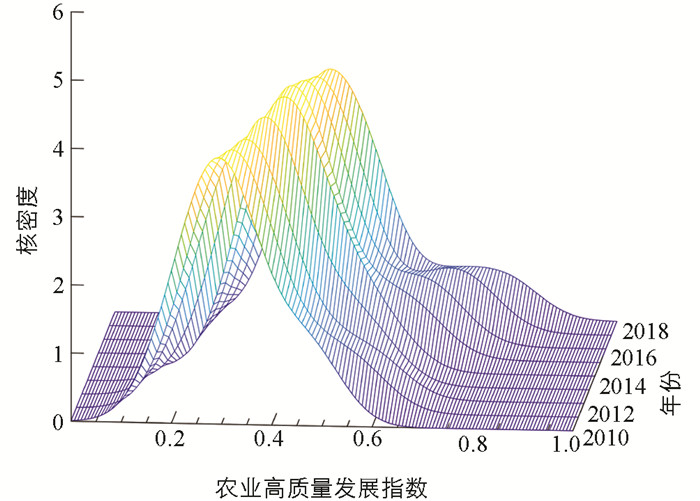

2) 东部地区农业高质量发展水平的Kernel密度估计(图 3). 通过分析图 3可知:① 2010-2018年间东部地区农业高质量发展的分布整体右移,表明东部各省(自治区、直辖市)农业高质量发展水平在逐年提高. ②密度图的波峰高度逐渐增高,波峰宽度先变窄后变宽,表明东部地区农业高质量发展水平的整体差异先缩小后逐渐增大. ③东部地区在后期逐渐形成侧峰,表明东部地区在后期出现两极分化现象,但并不明显.

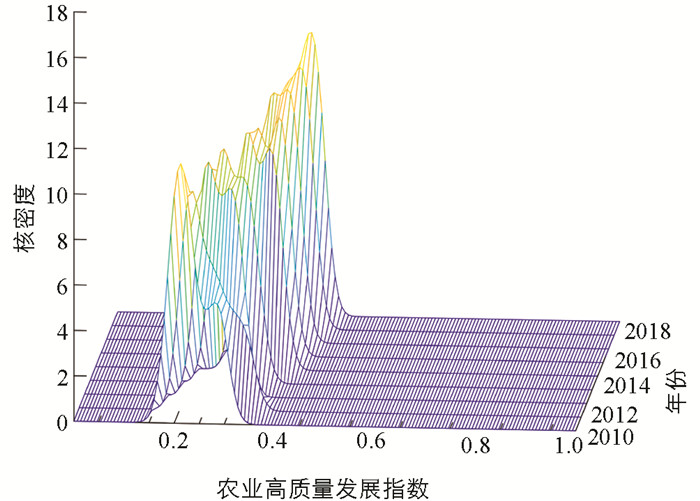

3) 中部地区农业高质量发展水平的Kernel密度估计(图 4). 通过分析图 4可知:①在样本考察期内,中部地区农业高质量发展的分布整体向右移动,表明各省(自治区、直辖市)农业高质量发展水平在逐渐提高. ②密度图的波峰高度越来越高,波峰宽度不断变窄,表明中部地区农业高质量发展水平的整体差异在不断缩小. ③样本考察期内中部地区的波峰由“双峰”逐渐变为“单峰”,表明中部地区的极化现象逐渐消失,地区内部差异逐渐缩小.

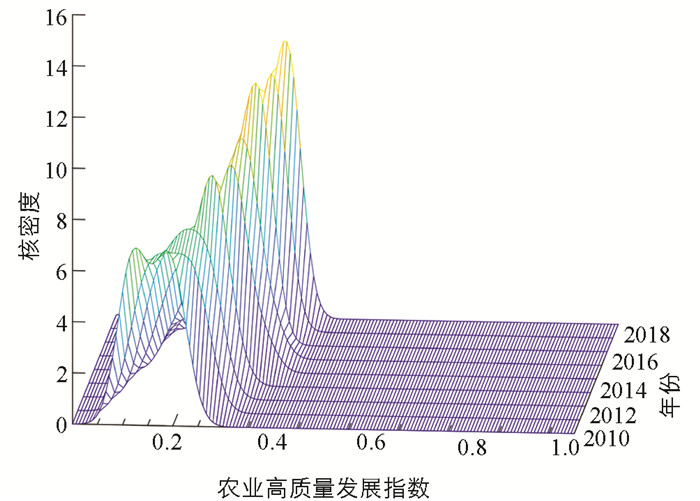

4) 西部地区农业高质量发展水平的Kernel密度估计(图 5). 通过分析图 5可知:①在样本考察期内,西部地区农业高质量发展的分布也表现出整体向右移动的趋势,表明西部各省(自治区、直辖市)农业高质量发展水平也在逐渐提高. ②密度图的波峰高度明显变高,波峰宽度持续变窄,表明西部地区农业高质量发展水平的整体差异在不断缩小. ③样本考察期内西部地区的波峰由“双峰”逐渐变为“单峰”,表明西部地区两极分化现象逐渐消失,省区(自治区、直辖市)的差异在不断缩小.

-

通过Kernel密度估计分析全国及3大地区农业高质量发展分布的形状特征,从而有效地把握其随时间变化的演进规律. 本文还采用传统Markov链和空间Markov链进一步考察农业高质量发展分布的内部流动性,有效地把握其随空间变化的演进规律. 借鉴聂长飞等[35]的研究,利用四分位分类法将农业高质量发展指数划分为低水平、中低水平、中高水平和高水平4个等级. ①低水平:小于25%的分位数;②中低水平:介于25%~50%之间的分位数;③中高水平:介于50%~75%之间的分位数;④高水平:介于75%~100%之间的分位数. 通过Matlab 6.5软件,计算得出各地区农业高质量发展分布发生状态转移的概率.

表 4为中国农业高质量发展水平的转移概率矩阵,通过对传统Markov链的结果进行分析发现:①农业高质量发展分布的内部流动性较差. 转移概率最大的均是对角线上的元素,意味着农业高质量发展水平具有较强的稳定性,一个地区随时间变化农业高质量发展水平类型变化的概率非常小,特别是处于两端的两种水平,低水平和高水平的稳定概率分别高达0.937和1.000,分别对应向上和向下发生转移的概率只有0.062和0.000,意味着农业高质量发展具有很强的俱乐部趋同特征. ②趋同俱乐部多发生在相邻类型,向上或向下进行跨状态转移的难度较大. 例如,中低水平向中高水平、中高水平向高水平发生转移的概率分别为0.031和0.053,可见地区间要实现跨状态转移可能性较小.

表 5为中国农业高质量发展水平的空间转移概率矩阵,通过对空间Markov链的结果进行分析发现:①考虑空间因素发现,高水平和低水平两种类型地区没有相邻的情况,并且转移概率矩阵中对角线上的元素仍远远大于对角线下的元素,表明考虑空间因素时中国农业高质量发展仍具有俱乐部收敛的特征,且状态转移只发生在相邻类型之间,没有出现跨状态转移的情况. 例如,当空间滞后类型为低水平时,低水平地区、中低水平地区和中高水平地区的稳定概率分别高达0.962,0.778和0.833,远远大于分别对应的向上、向下、向下的概率0.038,0.222和0.167. ②随着空间滞后类型水平升高,低水平地区的稳定性下降,向上至中低水平的转移概率逐渐变大;中低水平地区、中高水平地区和高水平地区的稳定性随着空间滞后类型水平的升高而增大,而向下转移的概率越来越小. 具体来说,当空间滞后类型为低水平时,低水平地区向上的概率为0.038,而当空间滞后类型上升为中低水平时,低水平地区向上的概率为0.182. 当空间滞后类型为低水平时,中低水平地区向下的概率为0.222,随着空间滞后类型上升为中低水平,中低水平地区向下的概率为0.067,当空间滞后类型继续上升为中高水平和高水平时,中低水平地区向下的概率分别为0.029和0.000,表明与农业高质量发展水平较高的地区相邻,有助于提高本地区农业高质量发展水平,存在正向“溢出效应”. 总体而言,空间滞后类型水平升高对低水平地区农业高质量发展的促进作用显著,对中低水平、中高水平和高水平地区的促进作用不显著.

3.1. 农业高质量发展分布的形状动态

3.2. 农业高质量发展分布的内部流动性

-

本文在测度2010-2018年中国31个省(自治区、直辖市)农业高质量发展综合指数的基础上,利用Dagum基尼系数及分解法探讨了中国农业高质量发展的区域差异,采用Kernel密度估计和Markov链法分析了农业高质量发展分布的形状特征及内部流动性,进而从中国农业高质量发展分布的区域差异、形状动态和内部流动性3个方面全面考察了2010-2018年中国农业高质量发展的区域差异和分布动态演进. 主要研究结论如下:

① 2010-2018年中国农业高质量发展水平稳步提高,农业高质量发展综合指数年均增长率达到6.684%,并且表现出“东高西低”的分布特征,但是其增长速度却表现出“西高东低”的特点,意味着地区间存在“追赶效应”. ② Dagum基尼系数及分解法表明,样本考察期内中国农业高质量发展的总体区域差异不断缩小;具体到各分解部分表现为东部地区的区域内差异均值最大,中部地区均值略低,西部地区的均值最低. 东部与西部区域间差异较大,而东部与中部、中部与西部区域间差异相对较小. 区域间差异的贡献率最大,区域内差异的贡献率次之,超变密度的贡献率最小. ③ Kernel密度估计表明,各地区农业高质量发展水平在逐渐提高,但主要集中在较低水平,并且存在两极分化和空间不平衡现象. 具体到3大地区,东部地区农业高质量发展水平的整体差异先缩小后逐渐增大,后期出现两极分化现象,但并不明显;而中部地区和西部地区农业高质量发展水平的整体差异在不断缩小,极化现象逐渐消失. ④ Markov链法表明,农业高质量发展分布的内部流动性较差,具有很强的俱乐部趋同特征,即使考虑空间因素,中国农业高质量发展仍具有俱乐部收敛的特征;与农业高质量发展水平较高的地区相邻,有助于提高本地区农业高质量发展水平.

根据以上研究结论,本文提出如下政策建议:①推进农业扩大开放,提升对外开放对农业高质量发展的贡献率. 我国农业对外开放虽然取得了一定的成就,但农业高质量发展评价结果显示,对外开放在大多数地区并未成为引领高质量发展的主要动力. 因此,政府应持续推动农业扩大开放,形成“引进来”和“走出去”双向开放的新格局. 一方面,抓好“引进来”,努力营造良好的投资环境,不断引进适用的创新人才、先进技术;另一方面,培养和支持一大批有竞争力的农业企业、农作物品种、农产品“走出去”,充分利用国内、国际两个市场,逐步建立我国农业的影响力. ②推动农业农村绿色发展,以绿色发展促进农业高质量发展水平的提升. 通过积极推进农业绿色生产、加强对农业环境问题的治理、强化农业资源保护、整治农村人居环境、建设农业绿色发展先行先试支撑体系等举措,推进质量兴农、绿色兴农,依靠绿色发展引领农业高质量发展. ③推进区域协调发展战略,缩小农业高质量发展区域差距. 虽然我国农业高质量发展水平稳步提升,但区域间仍存在明显差异,特别是东、西部间区域差异明显,不同地区“极化”情况也有所不同. 因此,在促进农业高质量发展的过程中,应该根据各地区具体实际,不能“一刀切”,要给予中、西部等欠发达地区更多的政策优惠,增加对边远地区的财政支持力度. 此外,应注重和强化地区间的合作、交流与互动,东部地区应加强对西部地区的支援,加强农业创新人才和技术等方面的协作与交流,创造条件帮扶西部地区农业高质量发展. 同时,西部地区应结合当地的农业基础条件,主动引进和吸收发达地区的经验和技术,不断提升农业高质量发展水平.

下载:

下载: