-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

生态智慧包含生态理论智慧(Ecosophy)和生态实践智慧(Ecophronesis)[1-3],以实现人与自然环境和谐共存为目的[4-6],强调对生物多样性、文化多样性及行为多样性的包容[7-8]. “天人合一” “道法自然” “仁爱万物”等哲学思想无一不是中国传统生态智慧的体现[9],并蕴藏于中国农耕文明时期的生产、生活和城乡建设活动之中[10-13],形成地方性生活经验与营建智慧. 而茶树种植尤其是古茶园种植体系,更是原著居民尊重土地、顺应自然的生态智慧的重要体现. 龙脊位于越城岭山脉西南麓的湘桂边陲,隶属于广西龙胜各族自治县,其“万山环峙,五水分流”的地理环境和生态环境,孕育了丰富的野生古茶树资源. 世居此地的西瓯、骆越部落先民为适应高山密林、寒湿瘴痢的恶劣生存环境,以古茶树资源为基础,以茶叶种植系统和烹煮文化为核心,将朴素的民族生态智慧贯穿于生产、加工和消费全过程[14-15],进而形成了遍布于该地区的古茶树群落与古茶园景观.

本研究以龙脊古茶园为研究对象,拟从时空维度上对龙脊古茶园景观形成与演变的文化、生态及社会驱动因素进行深入分析,剖析龙脊古茶园景观格局形成过程中所体现的人与自然、经济社会环境相适应的生态实践智慧及其科学内涵,从而为民族地区旅游和经济发展背景下古茶园生态系统的保护与开发利用提供科学依据,进而实现古茶园景观系统的可持续发展,促进农旅融合发展,助力乡村振兴,同时也为现代茶园的建设与管理提供借鉴.

全文HTML

-

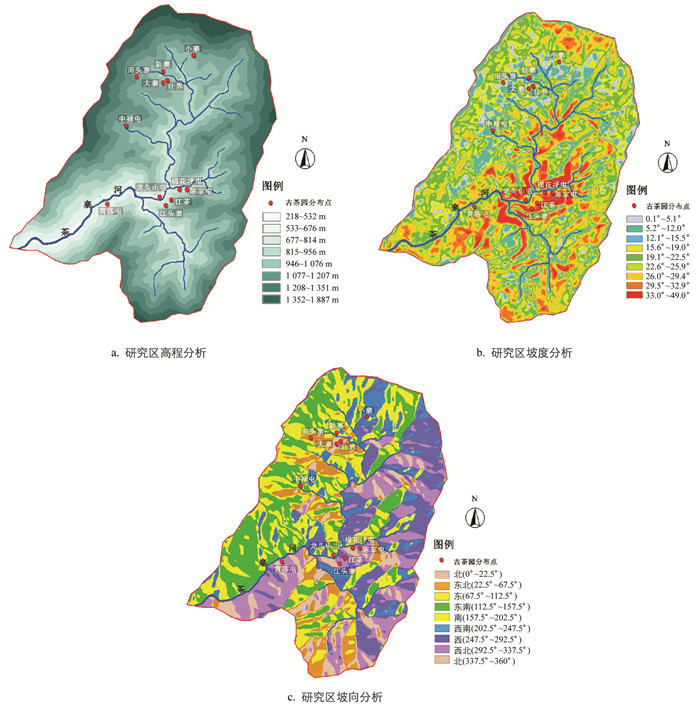

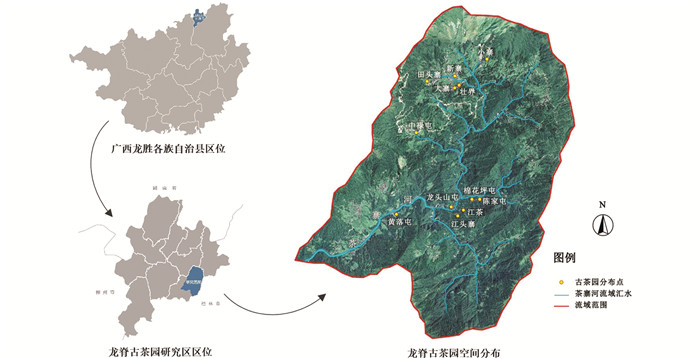

龙脊古茶园位于广西桂林龙胜各族自治县东南部(图 1),地处越城岭大山脉之中,素有“八山一水一分田”之称,四面高山环抱,土壤有机质含量丰富,太阳辐射较强且雨天较多. 高山云雾、阳崖阴林的自然生态环境为茶树的生长以及茶叶品质的形成创造了良好的环境,并形成了龙脊悠久的种茶历史,龙脊茶在清乾隆年间即为贡品[16],并于2015年获国家农产品地理标志保护. 龙脊村落的形成与河流密不可分,壮、瑶先民迁入之初,村落大多顺应自然地形,或沿河溪而设,或邻近水源. 之后再在村落周边开垦土地,建设梯田,以满足生存需求,并利用上方森林进行水源涵养,同时为村落提供林木资源和天然屏障. 从而形成“林地-梯田-村落-梯田-河流”的格局[17],可见河流及其流域范围内森林生态系统在村落人居环境及生计形成中的重要意义[18]. 基于此,本研究以流经龙脊古茶园的茶寨河流域为研究范围,从流域生态学的角度进行系统研究,揭示龙脊古茶园分布与山水格局之间的关联,剖析少数民族依山就势改造自然、与自然和谐共生的生态智慧.

-

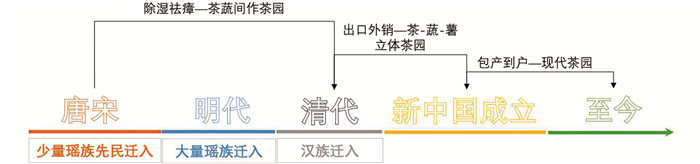

蔬间作茶园的形成

龙脊地区山高林密,地势险峻,自古被称为“蛮烟瘴弥、民不王化”之地[19]. 早期瑶族先民迁入后,以耕山为业[20],于稻作梯田开发之前,先进行旱地梯田的开垦,通过种植红薯、芋头等粮食作物来满足生存需求. 与此同时,为适应当地恶劣的气候条件,在旱地梯田边缘种植茶树,用于制作油茶[21],同时作为供奉神灵和祖先的祭品[22]. 至明代,壮族与瑶族大量迁入[23],壮族人民根据海拔差异,因地制宜地大规模开垦梯田,发展稻作农业[24],刀耕火种的瑶族人民学习壮族先进的水稻种植技术,在村落周边地势相对平坦区域进行梯田开垦,最终形成以稻作梯田为主、旱地梯田为辅的农业体系.

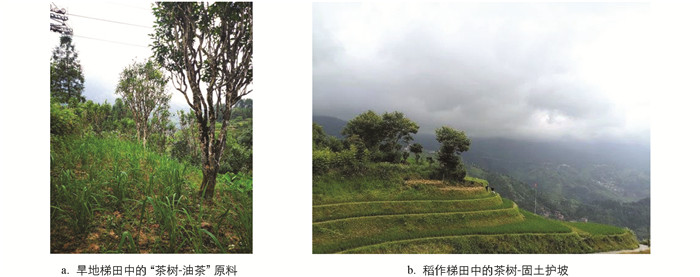

从整体景观格局而言,古茶园主要分布于大寨、小寨、壮界、新寨、田头寨、中禄屯,瑶族人民以稻作梯田农业为主要生计方式,而将茶作为农副产品种植于村落周边,古茶园体量相对较小. 以壮界为例,在以村寨为中心所形成的“村寨-古茶园-旱地梯田-稻作梯田-森林”景观体系中,稻作梯田种植体系占据绝对优势,临近村落分布的古茶园仅以小生态斑块的形式镶嵌于稻作梯田与森林基底之上,从而增加了景观的多样性(图 4). 这一时期茶树主要种植于旱地梯田边缘,少数出现在较难灌溉的稻作梯田顶部,与稻作梯田景观融为一体,以达到稳固田坎,防止水土流失的作用(图 5). 这是古代瑶族人民为适应恶劣的生存条件和艰苦的生计方式而衍生出的朴素的生存智慧的体现.

-

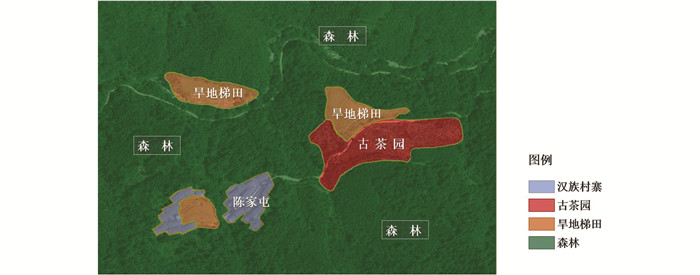

清中叶以后,随着资本主义世界体系的形成,茶叶外销逐渐活跃,种茶所带来的经济利益逐渐凸显[25],湖南新化一带汉族逐渐迁入黄江村片区,受经济利益的驱使,迁入的汉族人在龙头山、陈家屯、棉花坪、吴家屯一带开垦旱地梯田,种植茶树[26]. 这一时期发展起来的古茶园受地形限制,多集中成片分布于与村寨相距较远的位置,整体景观系统以茂密森林为基底,古茶园、村落、少量旱地梯田散布其中,形成“汉族村落-古茶园-旱地梯田-森林”的景观格局. 以陈家屯为例,由其村寨周边农业用地分布格局可以看出,古茶园在汉族农业种植体系中占据更加重要的位置(图 6).

汉族聚居区域相较于瑶族聚居区域虽海拔更低,但地势更为陡峭,能开垦的土地有限,且不具备种植水稻的条件,故而在旱地梯田种植茶叶之外,还需要充分利用现有的土地进行粮食、蔬菜作物的种植,以满足生计需求,因此形成了“茶-蔬-薯”立体栽培结构,即茶树与薯类、蔬菜等主要农作物立体种植(图 7).

-

新中国成立后,通过供销、外贸部门收购,茶叶逐渐成为当地重要的经济作物. 1966-1967年,广西龙胜县各地区大办茶场,开辟新茶园,并引进茶树新品种;20世纪80年代以后,密植矮化茶园在全国范围内开始推广(图 8). 而目前龙脊区域极少有现代茶园存在,究其原因可能有以下几点:一是地理环境条件的限制,龙脊地区地势险峻,交通不便,缺乏大面积种植茶园的土地条件及交通运输条件,二是龙脊山区以少数民族聚居为主,而身居崇山深处的少数民族受外来民族文化及社会经济发展的影响较小,茶叶种植与加工技术水平有限,导致茶叶品质不稳定,经济价值不高,故而缺乏茶树种植的内驱力,三是当地居民长期形成的传统种植理念和生态观与现代茶园种植理念相违背. 当地居民、特别是瑶族人认为,密植矮化的现代茶树虽然长势快,产量高,但由于群落结构单一,病虫害多,需要施用化肥农药,才能保证其长势. 现代密植矮化茶园需要花费更多人力和物力进行病虫害防治,但茶叶质量与遵从自然之法进行管理的古茶园相比,却不尽如人意,同时还会造成环境污染与生态破坏等一系列环境问题. 相比之下,在伟江乡、宛田等与湖南交界区域以及与外界沟通更频繁的地区则有大批现代茶园存留.

3.1. 除湿祛瘴——茶

3.2. 出口外销——“茶蔬薯”立体茶园的诞生

3.3. 包产到户——现代茶园的兴起

-

由前述分析可知,龙脊地区不同民族因其所处地理环境特征、历史文化背景、社会经济条件的差异,导致古茶园景观格局的多样化,而不同的古茶园景观格局恰是不同民族地方性生活经验与生态实践智慧的体现.

-

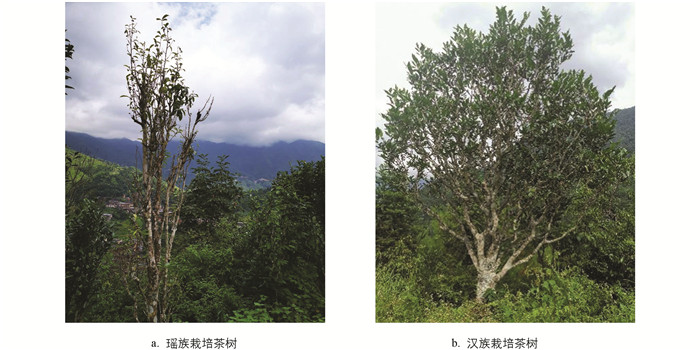

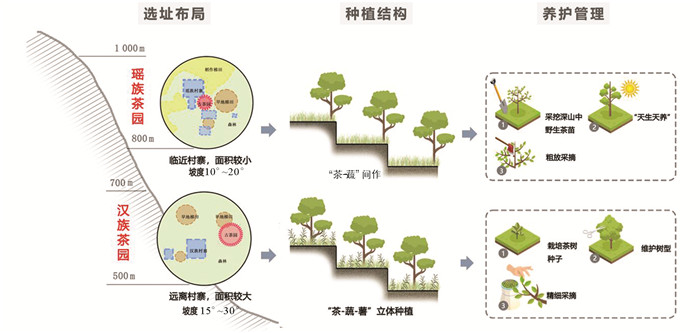

对比分析可知,瑶族与汉族古茶园在选址布局上具有明显的差异,并体现出不同的生态智慧. 瑶族作为典型的刀耕火种的少数民族,其先民最早在唐宋时期定居于龙脊海拔800 m以上的中高山区,为适应龙脊地区湿寒气候而种植茶树,制作油茶以驱瘴除疬,茶树作为农副产品,种植于村寨周边的旱地梯田田埂、坡坎等处. 汉族先民于清末迁入该区域[27],定居于海拔500~700 m的中低山区域,并受经济利益驱使而开辟茶园,将茶作为经济作物进行种植和销售.

汉族聚居区域相较于瑶族聚居区域虽然海拔更低,湿寒气候有所改善,但地势更为险峻,坡度更大,不具备大面积开发稻作梯田的条件,可供开垦利用的土地极为有限,为充分利用土地资源,发展形成了在茶树下种植粮食及蔬菜作物的立体种植格局(表 2).

综上,不同族群定居特性、地理环境及社会经济背景促成了瑶族与汉族古茶园选址布局的独特特征.

-

除选址布局外,瑶族与汉族人民在古茶园的养护管理方面也表现出不同的生态智慧. 在育苗方式上,瑶族人通过采挖深山中野生茶树苗进行驯化和栽培种植,如龙脊茶歌中所述:“本地深山得茶秧,育出龙脊茶树王,传宗接代满山是,岁月悠悠血脉长”,而对于茶园中的成年茶树则采取“天生天养”的态度,既不对茶树的树势树型进行管理养护,也不特意给茶树施肥;茶叶采摘一直延续《茶经》中“伐而掇之”的采摘方式,直接将茶树新梢连枝砍下,搬运至家中再进行叶片采摘[28]. 而汉族人则与之相反,他们主要利用茶园中的茶树种子精心培育茶苗,对成年茶树的管理上注重维护树形,以促进茶树叶对光照的吸收,同时,定期为中下层粮食和蔬菜作物施用农家肥、草木灰、绿肥等以改善土壤肥力,促进粮食和蔬菜作物生长的同时,也为栽植于梯田中央的茶树提供了养分;采摘茶叶时,汉族人采用就地采摘的方式,并非常注重茶树枝条的留养,保护树势和形成良好的树形(图 9,表 3).

汉、瑶两族在古茶园养护管理方面所体现的不同生态智慧主要来自于茶树在其生计中的地位和价值的不同、两族人民生态观念的差异以及对农艺知识和技能的掌握程度的差异. 瑶族将茶作为祭祀神灵的祭品以及祛湿除瘴的药饮,茶充当着食物与祭品的角色. 家家户户皆有种植时,小范围的流动与交换很难创造出足够的利润,难以驱动人们改进技术和生产方式以提升产量和品质. 在生产力有限、知识和技术贫瘠的条件下,人们认为品质的形成更多地依赖天时、地利,而非技术和机械,故而对其采取更为粗放原始的管理模式. 而汉族将其作为经济作物,受经济利益驱使,会更加注重通过精细管理来提高茶叶的品质和产量,相较于刀耕火种的瑶族人,汉族人表现出更加丰富和先进的生产管理经验和更高的耕作水平,会更加注意作物的种植结构和群落配置.

-

如前所述,瑶族的古茶园以“茶-蔬”间作为主要结构特征. 瑶族人民以水稻为主要粮食作物,将茶树种植于村寨周边的旱地梯田边缘田埂或坡坎上用以护坎,而旱地梯田中主要种植生姜、茄子、韭菜等蔬菜作物,并伴生野生草本植物,茶树与蔬菜作物之间没有固定的种植搭配,更多是见缝插针式地进行栽植,具有一定的随机性,这样的种植结构既可避免与蔬菜竞争水肥,又能为蔬菜提供遮阴,同时起到稳固坡坎,保持水土的作用,同时满足瑶族人民对饮茶的需求. 但从组分作物的生态位来看,作物的生态位并未实现充分的分离,进而无法将资源利用率最大化,部分作物组合还可能因为种间竞争减产.

而汉族的古茶园中则呈现明显的“茶-蔬-薯”立体种植结构,茶树作为高灌层,可为下层作物提供一定程度的遮阴,防止过度蒸发;玉米、生姜、芭蕉芋、龙脊辣椒等作为中间层,红薯、南瓜、花生等作为低矮地表层,同样也伴生野生草本植物,增加了茶园地表覆盖度,有利于土壤温湿度的保持;此外,除草除掉的野草覆盖于地表以及农作物采收留下的茎秆和枝叶,既可作为茶园的绿肥,又能对土壤起到防寒、保湿、遮阴等作用. 这种立体种植结构能充分发挥人工种植群落的垂直生态位效益,提高土地利用效率,并增加古茶园生物多样性,提高水、热、光、土的资源利用率,减少化肥和农药的投入[29],在维持古茶园良好生境的同时提高茶叶品质,规避种植业结构单一带来的生计风险和生态风险,保障了食物多样性和粮食安全(表 4、图 10).

由此可见,不同景观格局及种植结构使古茶园具有不同的生态效益和经济价值.

4.1. 选址布局智慧

4.2. 养护管理智慧

4.3. 种植结构智慧

-

不可否认,随着社会的发展以及居民物质、文化水平的提高,古茶园的建设和发展也存在一定的问题. 如经济效益低下导致当地居民缺乏对古茶园持续建设管理的内驱力;为节约劳力开始使用现代的管理方式进行施肥、除草,导致茶园土壤污染,茶园生境退化;农村空心化等社会问题导致部分古茶园逐渐荒废等. 如何在继承和发扬古茶园生态理念和生态智慧的基础上,挖掘古茶树文化、生态与景观多重价值,提升茶叶品质,提高茶叶经济价值,同时维护茶园生态系统多样性,成为亟待解决的问题.

就龙脊古茶园而言,想要维持古茶园朴素自然的古茶园种植与管理体系,延续地方性生态智慧,可从两方面着手:一是提高茶叶商品价值,在茶叶加工方面进行技术革新以提升茶叶品质,目前已有相关企业在龙脊就地建设茶厂进行茶叶生产与研发,对龙脊茶的品质提升与品牌推广起到了积极的作用,从而促进茶农增收,增加种茶积极性;二是茶旅融合,在龙脊梯田风景区旅游开发的大背景下,进行茶文化旅游规划,整理该地区茶文化特色资源,挖掘区域茶文化价值,形成与梯田景观相互映衬的茶文化旅游景观.

-

龙脊地区古茶园建设随地理环境差异、社会经济发展及不同族群文化与习性而逐渐形成了以“茶-蔬”间作的瑶族古茶园和以“茶-蔬-薯”立体种植的汉族古茶园,二者在选址布局、养护管理模式以及生态、经济价值方面均具有较大差异,但都是当地居民结合自然环境、族群文化、社会环境,妥善处理人地关系,与自然和谐共生的结果,是地方性生活经验的总结和生态实践智慧的结晶. 与现代密植矮化茶园相比,龙脊古茶园具有更加良好的生态循环体系,古茶园内生物多样性丰富,古茶树与其他作物和生态环境之间形成有机整体,具有涵养水源、调节小气候、改善土壤、保持水土等多项生态功能[30-31]. 同时,作为龙脊先民最早种植的作物种类之一,在漫长的历史进程中,与各民族饮食文化、节庆习俗融合在一起,成为彰显龙脊地域文化特色不可或缺的要素,这些都是注重产量、规模种植的现代茶园所无法替代的.

因此,在现代茶园种植与管理过程中,可借鉴古茶园经验智慧,增加对现代茶园生态系统多样性及生态效益的考虑. 具体可从以下几方面进行:

1) 在茶园选址上注重对自然地形地貌的利用与适应,并维护茶园周边自然山水环境,为现代茶园营造良好的生境;

2) 在种植结构方面增加茶园植物多样性,构建立体种植体系,从而改变现代密植矮化茶园单一种植结构可能带来的病虫害风险,提高现代茶园生态韧性;

3) 在养护管理方面,考虑绿肥的有效利用以减少化肥的施用,通过提高生态系统多样性,利用物种间相互作用达到生物防治的目的,进而减少农药用量.

下载:

下载: