-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

农村集体经济是社会主义公有制在农村的重要体现. 新中国成立以来,党和国家带领全国人民,建立并坚持农村集体所有制,探索和发展了多种形式的农村集体经济. 党的十八大以来,国家以农村集体产权制度改革为切入点,构建适合中国特色社会主义市场经济的新型农村集体经济. 新型农村集体经济是在坚持农村集体所有制以及农村基本经营制度的前提下,以农村集体产权制度改革为依托,建立起适应市场经济的现代企业制度,以盘活资源、资产、资金,参与市场竞争,拓展优势业务等举措,打造实现形式多元、盈利能力稳定的农村集体经济发展形态[1]. 在发展实践中,贵州塘约村的“三变”改革模式、浙江鲁家村的全域生态产业模式、陕西袁家村的民俗旅游形式等丰富了新型农村集体经济的发展模式,富民强村、乡村治理成效显著,也极大提升了基层党建组织的战斗力和凝聚力. 党的二十大报告提出,巩固和完善农村基本经营制度,发展新型农村集体经济. 截至2021年底,中国农村集体经济组织总资产达8.22万亿元,总收入6 684.9亿元,已然成为加快推进农业农村现代化建设的重要力量. 2023年中央一号文件提出,巩固提升农村集体产权制度改革成果,构建产权关系明晰、治理架构科学、经营方式稳健、收益分配合理的运行机制,探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化途径发展新型农村集体经济,进一步明确新型农村集体经济“是什么”“怎么干”. 新时代、新背景孕育出农村集体经济发展的新目标、新要求. 与传统农村集体经济比较,新型农村集体经济坚持集体生产资料公有制的同时,从产权模糊、产权固化走向产权明晰、产权开放,从法人地位缺失向特别法人等制度方向演进[2],外部市场对接机制日益丰富,兼顾社区公共服务要求,集农村资产管理和受益者、公共服务供给者和集体收益分配者等多重角色于一体[3],呈现出鲜明的时代特征.

新型农村集体经济具有多重功能. 第一,新型农村集体经济具有更加健全的经济发展功能. 新型农村集体经济作为特别法人,具备合格的市场准入资格、更完善的市场权能,建立稳健的市场化经营机制充实壮大经济实力,发挥了强村富民的联农带农作用[4]. 第二,新型农村集体经济具有重要的社区服务与保障功能. 新型农村集体经济肩负村庄服务供给者的天然职能,通过公益性基础设施建设、就医养老投入、奖助学金设立等普惠性、便捷性公共服务供给,实现了成员共享发展成果[5]. 伴随农村集体产权制度改革的基本完成,新型农村集体的形式更加丰富立体. 包含自主经营、合股联营、委托经营、租赁经营等经营形式,并探索出产业经营、物业租赁、服务创收、飞地抱团[6-10]等典型发展模式. 随着制度创新设计与改革红利的持续释放,新型农村集体经济在各种层面发挥出富农、强农、惠农效益. 宏观层面上,新型农村集体经济能够发挥组织优势,聚合发展要素,建立起与外部市场的连接机制,缩小城乡收入差距[11];中观层面上,新型农村集体经济保障村庄公共品供给、改善生态环境、增强乡村自我建设和发展能力[12];微观层面上,新型农村集体经济的发展壮大不仅增进了农民物质富裕,还通过集体共同创业、共享努力成果,增强农民集体归属感和个人幸福感[13]. 总体来看,新型农村集体经济具有多重功能定位、多元实现形式、多层次作用效益.

现有文献为本文研究新型农村集体经济发展提供了理论基础和逻辑起点,但仍存在改进空间. 多数研究采用案例分析方法从地区经验或典型模式对农村集体经济发展现状进行“点上描述”,缺乏整体性评价,鲜有研究针对中国新型农村集体经济发展水平进行实证测度和地区差异分析. 2023年《国务院关于区域协调发展情况的报告》指出,区域协调发展是推动高质量发展的关键支撑,是推进中国式现代化的重要内容. 全国各地区的区位优势、产业状况和资源禀赋差异决定了新型农村集体经济发展程度不一,需从区域角度进一步分析以掌握发展全貌,针对性提出适宜地区本底条件的发展路径,推动新型农村集体经济全面性、均衡性发展. 因此,本研究以2021年为时间节点,基于新型农村集体经济发展水平测度,剔除数据缺失较多的省份(西藏、香港、台湾、澳门),分析当前中国30个省份新型农村集体经济发展的空间分异特征,借助区位熵法精准识别东部、东北、中部、西部四大区域的发展短板,以甄别其类型并提出差异化发展路径,以期为当前发展壮大新型农村集体经济的路径选择和政策制定提供科学依据.

全文HTML

-

关于新型农村集体经济发展的内涵,现有研究积累了一定成果,可大致梳理为以下3类:

一是“效率导向说”. 新型农村集体经济实现了传统意义农村集体经济的扬弃继承. 新型农村集体经济在坚持土地集体所有的社会主义公有制基础上,从传统农村集体经济产权模糊化、分配平均化的制度结构向产权结构明晰化、生产经营市场化、分配制度股份化演进. 此类观点强调农村集体经济组织应专注于优化治理结构,提高组织管理效率和市场竞争力,持续实现集体经济组织收入“量”的积累. 新制度经济学理论表明,生产和交易成本之和最小化是一种经济组织治理结构完备的重要特征[14]. 因此,“公司化”是新型农村集体经济顺应农业现代化发展趋势的必要选择[15]. 农村集体经济组织需借鉴、吸收现代企业管理经验,健全完善治理结构、激励约束机制和资产运营机制,提升市场竞争力[16]. 现实实践中,重庆市城口县紧扣“生态产业化和产业生态化”的发展路径,建立“村—镇—县”的三级集体经济组织体系和数智支持的产权交易体系,开展“国储林”项目,建设大巴山森林人家民宿,盘活了生态资源. 2022年,城口县190个村经营性总收入7 254万元、村均经营性收入38.2万元,高于全市平均收入11.4万元. 经营收益10万元以上的村为113个,占比59.5%,比全市平均水平高33.8%.

二是“社区服务说”. “政社合一”是计划经济时期传统农村集体经济组织的主要特征,依靠政府权威性治理集体经济,并提取农业产业剩余完成中国工业化的资本积累. 新型农村集体经济则承担农村社区俱乐部属性的公共服务供给者角色. 当集体经济组织具备一定收入积累,需在医疗教育、公益性基础设施建设、人居环境改善、社区管理等方面发挥重要作用. 此类观点强调集体经济组织是综合生产活动、社会交往、文化习俗的社区共同体,本质上是一种“社区经济”. “社区经济”是以社区成员作为主体管理自身经济和社会发展的经济发展模式,目的是利用社会、经济、文化和生态等综合性发展策略提高社区成员福利[17-19]. 若过于重视其“经济性”而忽略其“社会性”,最终可能导致村社集体能力丧失、村庄公共性衰落[20]. 尤其对发展条件相对欠缺的部分中西部地区,农村集体经济组织应当更加重视发挥兜底效应,维持社区秩序和小微公共品有序供给,为留守农民提供基本公共服务[21]. 也有学者提出“村集体+企业”的混合经营模式,在保留农村集体经济组织社区服务属性的同时,能够弥补集体经营能力的不足[22]. 现实中,浙江省宁波市奉化区滕头村为解决集体经济“公司化改革”导致了村民就业机会流失问题,实行“村企功能分离”的运作模式. 一方面,依托村集体成立的滕头集团把控集体经济发展方向、服务集体成员及支持乡村治理,并外聘职业经理人专业运作. 另一方面,村集体按照组织章程提取部分利润用于村庄公共服务和集体福利建设,如在教育方面,设立“滕头育才奖励基金”,对考上本科及研究生的村民子女,给予1万元以上不等的奖励;就业方面,滕头集团优先招聘村民;养老方面,每位退休成员每月可领取1 500元养老金. 充分体现了集体经济组织提供高质量、普惠性公共服务价值的功能.

三是“政府扶持说”. 现实中,农村集体经济发展演变遵循“中心—弱化—强化”的路径. 新中国成立初期,农村集体经济组织伴随着农村土地集体所有制的确立而产生,是国家迅速实现工业化原始资本积累的关键组织载体[23]. 改革开放以来,农民的市场地位逐步确立,农村实行“土地集体所有、家庭承包经营”的双层经营体制,大量土地、农机具等资产被分包到户,农村集体经济组织的资源统筹功能、公共服务作用逐渐式微. 为了适应激烈的市场竞争以及产业规模化、集约化的需要,加快推进城乡共同富裕,2016年出台的《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》中首次提出发展新型农村集体经济. 然而在快速城镇化背景下,多数村庄面临产业空心、人口外流、资金匮乏的“三空”困境,难以简单模仿复制示范村、典型村经验改变传统农业生产状态[24],仍需财政扶持、金融服务、人才支持等相关政策“捎一程”. 有学者指出,现阶段集体经济收入增长主要源于政府财政扶持,集体经济组织也为国家各项支农惠农资金提供了承接载体[25],实现形式主要包括政府帮助村集体获得出租型经营性资产,支持村集体承接有稳定财政资金补贴的经营性项目、公共服务项目等[26]. 根据《农村政策与改革统计年报》中的数据,2011年中国农村集体经济组织平均补助收入8.3万元,2021年增至30.1万元,年均增长率26.3%. 中央、地方政府财政支持解决了新型农村集体经济发展的初始资金约束,撬动农村集体经济组织收入迅速增长. 相关数据显示,农村集体经济组织平均总收入由2011年的57.1万元增至2021年的122.2万元,增幅高达114.0%.

综合以上文献研究,结合现实情形,本研究认为新型农村集体经济发展具有以下4个方面概念内涵:

一是提升组织管理水平. 至2021年底,我国基本完成农村集体产权制度改革. 农村集体经济组织已然成为产权明晰的市场经营主体,主动参与到市场竞争当中. 这要求农村集体经济组织进一步树立现代企业经营理念,完善内部治理结构,采取稳健的经营方式,专注于配置集体资源,管好集体资产,做好资产运营,提升农村集体经济组织的经营管理效率.

二是壮大经济实力. 盘活集体资源资产,实现充分的经济效益是新型农村集体经济持续发展的物质保证. 农村集体经济组织经过登记赋码成立股份经济合作社,具备参与市场经营活动的特别市场法人地位. 结合组织自身产业基础、经营能力等禀赋条件,遵循专业化团队运营、开放式产权结构及市场化路径等共性规律,以自主经营或合作经营的方式参与市场竞争[27],稳固提升经营收入和收益水平.

三是服务农村社区. 将发展成果用于服务集体成员是新型农村集体经济发展的落脚点. 农村集体经济组织的经营收益用于惠及本村成员,通过成员分红的方式落实农民集体收益分配权,提升成员的经济福利水平,投入支持农村公共事业、农村公共服务和社会保障领域,改善公共设施、生产生活环境,减少社会矛盾纠纷.

四是争取政策支持. 农村集体经济组织自身力量长期积弱,在当前阶段,有力的政策支持措施和完备的要素支持对于新型农村集体经济的良好运行不可或缺. 农村集体经济组织经营所需的人力、资金要素,均需要相关部门的针对性扶持,整合各部门支农惠农资金等各类资源,打造新型农村集体经济发展人才队伍,多种扶助措施相互配合,全方位促进新型农村集体经济发展壮大,进入自我发展的良性循环.

-

基于前文对新型农村集体经济发展内涵的解析,遵循评价指标选取的系统性、代表性、可行性、可比性原则[28],借鉴新型农村集体经济发展相关研究成果[29-30],从组织管理、经济发展、社区服务、政策支持4个方面(子系统)共选取17项指标构建新型农村集体经济发展指标评价体系(表 1).

1) 面临农村资源“分得彻底、统得不够”与农业生产力集约化、规模化、科技化需求的现实矛盾,需提高集体经济组织成员组织化程度和集体资源(资产)管理效率,形成规模经营、管理灵活、体制完善的现代农村经济实体. 因此,选取村均农民专业合作社数量、经营性资产总额占比、家庭承包耕地流转率、资产负债率、管理费用占比5项指标表征新型农村集体经济的组织管理水平.

2) 良好的经济发展水平是农村集体经济组织保障集体成员财产权益,提供高质量就业机会,实现强村富民的基础. 农村集体经济组织作为特别法人,对内行使集体资源资产所有权权能,对外通过自主经营、股份合作、流转经营等多元经营形式直接或间接参与市场经营,获得持续发展的物质积累. 因此,选取户均集体经济收入、集体经营收益大于(含)5万元村的比例、经营性收入占比、经营性收支比、人均所有者权益5项指标表征新型农村集体经济的经济发展水平.

3) 农村集体经济组织肩负社区服务职能,落实收益分配和相关公共服务提高成员生产生活质量,减轻成员负担,协同村两委维护农村社会安定和谐,增强集体社区凝聚力,集体成员归属感、获得感,激发农民参与村庄建设的内生动力. 因此,选取农村集体经济组织成员的人均分红水平、村均公益性基础建设投入、村均村组织支付的公共服务费用、户均上交集体款项、村均土地承包及流转纠纷数5项指标表征新型农村集体经济的社区服务水平.

4) 多数村庄新型农村集体经济发展处于起步阶段,开展市场经营还面临资金周转、专业运作等方面的瓶颈制约,尚需政府公共部门在资金、人力等政策方面给予更多支持. 为解决农村人力资本匮乏问题,各部门依托科技特派员、专家服务团、驻村工作队等科研机构和社会力量打造乡村振兴多元化人才队伍. 各级农业经济队伍与农村集体经济组织联系最为长期、紧密,能够及时了解其运作发展的困难,广泛、精确地联络对接资源,进行相应指导和服务. 因此,选取村均补助收入、村均农业经济机构队伍人数2项指标表征新型农村集体经济获得的政策支持水平.

1.1. 新型农村集体经济发展的内涵解析

1.2. 指标体系构建

-

首先是数据标准化. 采用极差标准化法对原始数据进行标准化处理,以消除量纲影响.

当Yij为正向指标:

当Yij为负向指标:

式中:i为全国第i个省份;j为第j项评价指标;Xij为原始值;Yij为无量纲化处理后得到的指标值.

其次是变异系数法赋权. 变异系数法属于较为常用的客观赋权方法,主要优势在于减少指标评价中的主观因素干扰[31]. 若某项指标的变异系数越大,说明该指标的区域不平衡性越显著,应作为新型农村集体经济发展的重难点和政策着力点,被赋予更大权重.

式中:γj、Dj、Yj和Wj分别为第j项指标的变异系数、均方差、均值和权重值.

最后利用加权求和法计算得出中国30个省份新型农村集体经济发展水平.

-

区位熵法是分析区域特定要素相对更高层次区域功能或者能力的重要程度,借鉴已有研究[32-33],采用区位熵法测算中国30个省份新型农村集体经济发展优势度,计算公式如下:

式中:k为新型农村集体发展水平的分维度,k=1,2,3,4分别代表组织管理水平、经济发展水平、社区服务水平、政策支持水平;qki为第i个省份发展水平的第k种分维度水平;Uki为第i个省份第k种分维度水平占该省份总水平的份额;Pki为全部省份第k种分维度水平与全国平均水平的比值;βki为第i个省份第k种分维度水平的优势度. 当βki<1,表明第i个省份第k种分维度水平未到达全国第k种分维度水平的平均水平;若有超过1种分维度水平的优势度<1,取最小值作为新型农村集体经济的发展短板.

-

研究所用数据主要包含矢量数据和统计数据,矢量数据利用国家地理信息公共服务平台网站获取,底图来源于自然资源部标准地图服务系统,根据审图号GS(2023)2762号绘制. 统计数据来源于《中国农村合作经济统计年报(2021年)》和《中国农村政策与改革统计年报(2021年)》. 鉴于数据的可得性、可比性原则,本研究将研究时间节点确定为2021年,研究样本包含除西藏、港澳台地区以外的其他30个省份. 参考国家统计局标准将我国30个省份分解成东部、东北、中部、西部4个区域,具体构成如表 2所示.

2.1. 新型农村集体经济发展水平测度

2.2. 新型农村集体经济发展水平的短板识别

2.3. 数据来源

-

根据新型农村集体经济发展评价模型计算出2021年我国30个省份的评价结果,利用ArcGIS 10.2对其进行可视化表达. 划分主要依据软件中的“自然断点法”,此方法是在数值差异较大的位置设置间断点,使各分级之间的差异最大化.

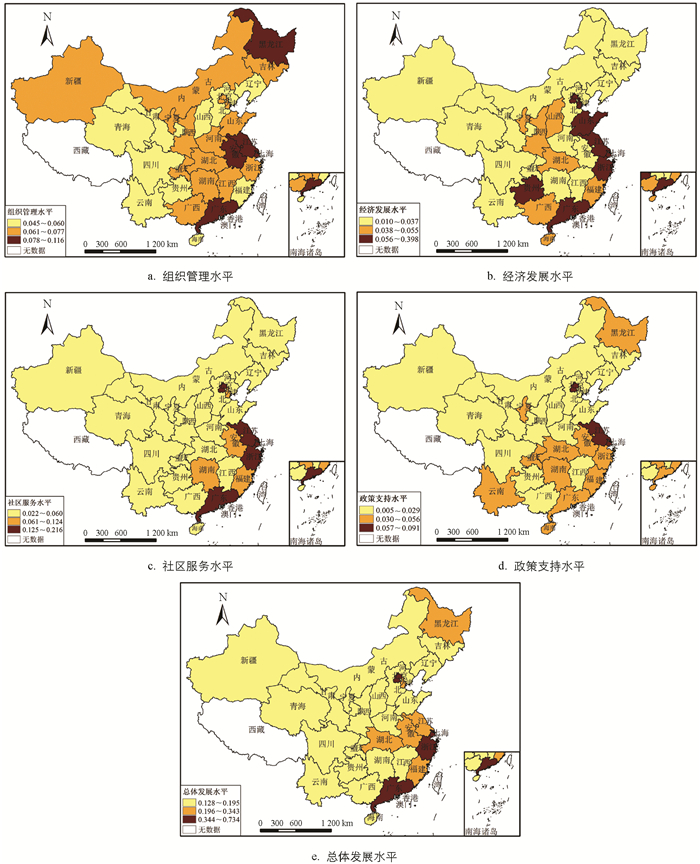

中国新型农村集体经济的组织管理水平总体上呈现出“东高西低,高值点缀、低值相对集中”的空间特征(图 1a). 高水平区主要分布在黑龙江省、安徽省、上海市、江苏省、广东省5个省份,平均水平为0.091. 位于东北地区的黑龙江省农业土地规模化流转、经营面积较大,且率先在全国开展全程农业生产托管服务整省推进,组织化程度较高. 上海市、江苏省、广东省城市化、工业化进程较快,农村二、三产业发展迅速,大量集体土地转为工业、商业用途. 与此同时,以上3个省份在乡村职业经理人、股份合作制等方面先行先试,率先探索组织经营管理的新模式、新形式,提高了集体资源资产利用效率. 安徽省靠近东部沿海地区,且是农业大省之一,受益于丰富的土地资源与发展机会,集体成员组织化水平相对其他省份较高. 中水平区主要集中分布在中部地区,共15个省份,平均水平为0.067. 低水平区主要位于西部地区,共10个省份,平均水平为0.055. 原因可能是受地形影响,西部地区土地细碎分散致其流转受限,且集体经济组织资产管理体系不够规范,经营人才匮乏,也缺乏足量资金投资形成经营性资产,组织管理相对滞后.

中国新型农村集体经济的经济发展水平总体上呈现出“高值、低值均相对集中”的空间格局(图 1b). 高水平区分布于北京市、天津市、浙江省、江苏省、上海市、广东省、贵州省7个省份,除贵州省外,其余均属东部地区,平均水平为0.150. 东部地区城乡融合程度较高,以营利能力强、产业附加值比较高的高新技术产业、制造业、现代服务业为主导产业,城市产业的用地需求带动了村集体建设用地的快速增值,从而为村集体带来足量收入,同时也推动了乡村旅游业、服务业的发展,优化产业结构拉动集体经济发展. 同时,良好的经济基础、足量的政府创新创业补贴支持也激励更多专业型人才积极投身新型农村集体经济发展建设. 贵州省较早灵活运用“三变”改革,统筹整合集体所有土地、劳动力、自然风光等优势资源,大力推广“园区+公司+合作社+农户”等模式发展特色产业,盘活资源资产为村集体创收. 农村集体经济发展中水平区有个7个省份,平均水平为0.046,与高水平区差距明显. 其余16省份均属低水平区,多分布于西部地区,平均水平为0.028. 可能原因在于,一方面,部分西部农村地区由于偏远的地理位置和频发的自然灾害导致其外部机会和内部能力的“双重抑制”[34]. 另一方面,西部地区集体产权制度改革起步较晚,产权流转交易市场建设不够充分,村集体经营性资产财产性价值难以实现. 同全国相比,东北地区集体经济创收水平也明显滞后,可能原因在于东北地区非农产业占比较低,且农业产业链较短,粮食产业经济效益不高,制约新型农村集体经济发展.

中国新型农村集体经济的社区服务水平与经济发展水平高度相关,呈现出“东高西低”的空间格局(图 1c). 高水平区的平均水平为0.207,包括北京市、上海市、广东省、浙江省4个省份,均位于我国东部地区. 东部地区工业化、城市化进程较快,且村集体多邻近或位于城市经济带中,借助区位优势以土地入股或物业租赁的形式共享产业发展成果,通过股金分红或道路水利、文化娱乐、医疗养老等提供公共服务的形式提升村集体成员福利水平. 中水平区包括江苏省、安徽省、福建省、天津市4个省份,平均水平为0.094. 社区服务低水平区共22个省份,平均水平为0.037. 主要原因在于我国中西部地区、东北地区村集体经济发展仍然面临产业结构单一、新业态培育不足、建设用地缺乏、市场化运营人才流失等结构性困境,缺乏足够资金用于公共服务领域的投入,限制村集体经济组织的公共服务能力.

中国新型农村集体经济的政策支持水平呈现出“由东向西逐渐递减”的空间格局(图 1d). 高水平区包括江苏省和上海市2个省份,平均水平为0.083. 究其原因,上海市和江苏省财政实力较强,具备提供足额集体经济发展专项资金、减免税费、贷款贴息等财政支持的优势条件. 此外,此地区高校和科研机构众多,为创新创业带头人、专业技术人员的孵化培养创造良好平台. 中水平区主要包括重庆市、湖北省、黑龙江省等12个省份,平均水平为0.039. 低水平区主要包括四川、贵州、河南等16个省份,平均水平为0.016,仍然以中西部地区为主. 相较于东部地区,中西部地区在市场化程度、技术创新水平、外商直接投资方面有待进一步提升,政府财政实力相对较弱,为农村集体经济组织发展提供的政策支持不足.

中国新型农村集体经济的总体发展水平呈现出“东高西低,高值局部突出”的空间格局(图 1e). 高水平区共4个,平均水平为0.554,均分布于我国东部地区,其经济发展、社区服务水平也相对较高. 黑龙江省作为全国产粮第一大省,得益于保障粮食生产、推广种植先进技术、提高农业产业组织化程度等一系列战略定位,新型农村集体经济组织管理、政策支持水平较高,尽管经济发展水平提升空间较大,但综合来看,总体发展水平处于中水平地区. 新型农村集体经济发展处于中等水平的6个省份主要位于或邻近东部地区,平均水平为0.242. 新型农村集体经济发展低水平区主要包括青海省、甘肃省、陕西省、吉林省、辽宁省等20个省份,平均水平为0.154. 以甘肃省、青海省为代表的西部地区由于基础设施建设不足、市场化人才缺失、物流交通成本高、产业结构单一等多方面因素,亟待全面提升新型农村集体经济发展水平.

-

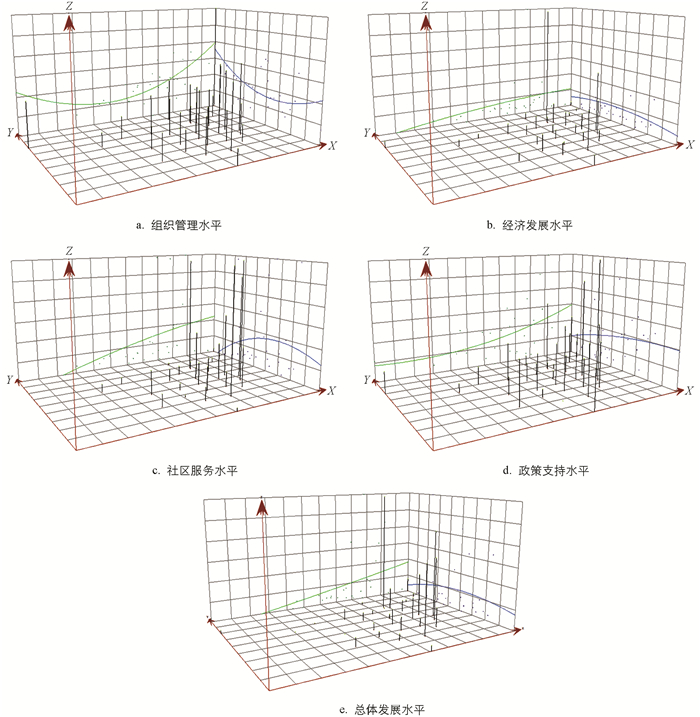

应用ArcGIS软件趋势分析功能,进一步探析新型农村集体经济发展水平的空间变化特征. 绿色拟合线表征要素点在东西方向的平面投影,X轴箭头指向正东方向;蓝色拟合线表征要素点在南北方向的平面投影,Y轴箭头指向正北方向;Z轴表示新型农村集体经济发展水平的高低(图 2). 2021年,我国新型农村集体经济发展的管理水平在东西方向均呈“两端高,中间低”的空间特征,南北方向呈现“北高南低”趋势(图 2a);经济发展水平在东西方向呈现出“东高西低”,在南北方向变化趋势较为平稳(图 2b);社区服务水平在东西方向呈现出线性变化趋势,在南北方向呈现出“两端低,中间高”空间格局(图 2c);政策支持水平自西向东呈现出“先平滑、后升高”的空间趋势,南北方向相对平稳(图 2d);总体上,我国新型农村集体经济发展在东西方向呈现为“东高西低”的空间趋势特征,南北方向空间趋势变化相对平稳(图 2e).

-

新型农村集体经济发展评价的类型划分应充分考虑所在区域的现实情形. 因此,本研究采用定性与定量相结合的方法,遵循“类型划定—问题甄别—路径探析”的原则,基于前文中国30个省份新型农村集体经济发展水平的评价结果,运用区位熵法,识别出东部、东北、中部、西部4类区域的具体短板,从而划定类型,力求精准、因地制宜探析新型农村集体经济发展的有效路径.

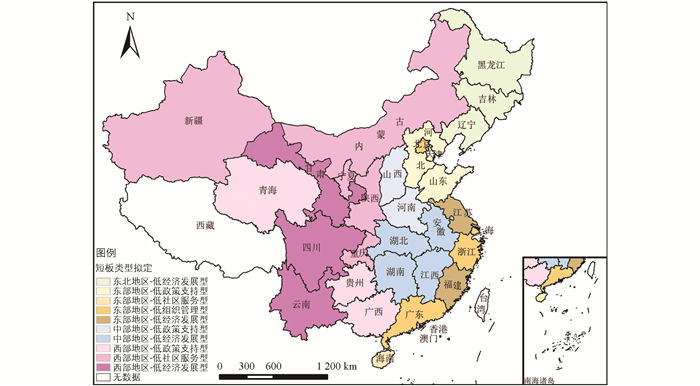

根据公式(5)-(7),测算出2021年中国30个省份新型农村集体经济发展的优势度,并进一步识别突出短板,结果如表 3所示. 在中国30个省份中,有8个省份的短板是政策支持,12个省份的短板是经济发展,6个省份在社区服务方面亟待提升,而组织管理作为突出短板的仅存在于北京市、上海市、浙江省和广东省. 根据各省份能力短板得到二级分类:东北地区—低经济发展型、东部地区—低政策支持型、东部地区—低社区服务型、东部地区—低组织管理型、东部地区—低经济发展型、中部地区—低政策支持型、中部地区—低经济发展型、西部地区—低政策支持型、西部地区—低社区服务型、西部地区—低经济发展型共10种类型(图 3). 其中,东北地区—低经济发展型包括黑龙江省、吉林省、辽宁省共3个省份;东部地区—低政策支持型包括天津市、河北省、山东省共3个省份;东部地区—低社区服务型仅有海南省;东部地区—低组织管理型包括北京市、上海市、浙江省和广东省共4个省份;东部地区—低经济发展型包括江苏省、福建省2个省份;中部地区—低政策支持型包括河南省、山西省2个省份;西部地区—低经济发展型包括四川省、云南省、甘肃省共3个省份;西部地区—低社区服务型包含内蒙古自治区、重庆市、陕西省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区5共个省份;广西壮族自治区、贵州省、青海省属于西部地区—低政策支持型.

-

东部地区各省份短板类型差异较大,地区间发展不均衡. 新型农村集体经济发展路径的重点是强化组织管理、经济发展、社会服务、政策支持功能的统筹协调,实现各目标维度全方位、均衡性协调发展. 对北京、上海、天津、江苏、浙江、广东等财政强省(市)和集体经济发展强省(市)而言,应优化治理结构,持续提升新型农村集体经济组织运行管理效率. 如完善集体经济发展职业经理人“贡献股+工资绩效”的分配方式,密切成员和管理者的利益联结,解决委托代理问题. 积极发挥新型农村集体经济发展强省(市)的带动作用,统筹协调优势资源,弥补地区局部发展短板,实现东部地区新型农村集体经济均衡发展. 同时,加快资金、技术、信息、管理等资源要素跨区域自由流动,发挥东部地区新型农村集体经济发展的总量扩张效应和区域溢出效应. 充分利用现代数字技术,加强新型农村集体经济的区域联系,缩小区域间发展差距. 优化政策支持环境,尝试探索跨区域“东西抱团”“村企联合”“飞地投资”“平台经营”等集体经济创新发展模式.

-

对黑龙江、吉林、辽宁3个省份而言,经济发展水平是明显短板,因此发展新型农村集体经济的重点应放在提升盈利能力和产业竞争力上. 东北地区是我国重要的粮食主产区,土地平整、土壤肥沃,为农业发展提供了天然资源优势. 同时,作为我国最早、最重要的工业基地之一,在制造业转型升级方面进行了长期探索,积累了丰富经验,有助于推进一、二、三产业融合,延伸农业产业链,提升农业竞争力. 新型农村集体发展应立足本地资源和产业优势,积极拓展增收路径,融入新时代产业融合的浪潮. 一方面,跳出传统农村集体经济运行模式,延伸粮食产业链,种植高品质的粮食,实现种粮致富. 同时,培育农村电商、研学参观、休闲体验、生态农业等新产业、新业态,拓宽致富渠道. 另一方面,积极创新农村集体经济实现形式,注重走“高精尖”品牌化集体经济发展模式[35],探索村企联合、村村抱团、村社联合、城乡融合等共建、共营、共享新模式,为农村集体经济发展注入新动力. 例如黑龙江省牡丹江市下辖的海林市山市镇联合产业相近、资源优势互补的12个村集体经济组织共同出资成立联村公司,聚焦特色产业实现延链、强链. 抱团发展中,细化农机具使用、田间管理、药材运输、直播销售等各项任务,共建中药园区、药草酒厂、寒地浆果加工厂近70 hm2,极大提升了产业竞争力和附加值.

-

现阶段,中部省份需重视解决低政策支持、低经济发展2类短板类型. 在政策支持方面,需紧跟目标市场需求,加强多元化经营的针对性财政补贴、金融服务、人才培育等政策支持力度. 一是加大村集体经济专项扶持资金支持力度,并给予农村集体经济组织领办、参股的各类经济实体税收优惠,减轻新型农村集体经济发展的经济负担. 二是鼓励银行等金融机构与农村集体经济组织结对共建,在拓展融资渠道、普及金融知识等方面提供全方位“陪伴式”服务,共同打造强村富民项目. 三是加强村集体经济发展的本土性人才储备,培育一批懂技术、善经营、会管理的“土专家”“田秀才”. 采取招录或聘用方式培育懂管理、精业务、能履职的农经机构队伍. 在经济发展方面,一是挖掘、整合、开发当地特色优势旅游文化资源. 中原地区是我国文明的起源地,积累了诸多优秀传统文化和旅游资源,其乡村特有的文化旅游资源赋予新型农村集体经济新的增长点. 例如山西省古建筑、传统村落数量丰富、历史悠久,类似晋中、晋南等地的“石头村”“窑洞村”等,可深入挖掘优秀传统文化资源,健全“旅游+文化+产业+体验+演艺+展销”文旅业态,探索出具有地域特色的文化输出、古堡活化、企地合作、特色小镇的村集体经济发展模式. 二是因地制宜精准培育特色产业,利用集体“四荒”地、果园、养殖水面等发展现代农业项目,并顺应产业融合的发展态势,灵活开展电商平台销售、直播带货、生态园采摘多种方式推广农产品,做好存储保鲜和物流链的配套建设. 如安徽省淮南市寿县小甸镇杨圩村集体成员以250余hm2承包地入股成立股份经济合作社,为本村及周边村民提供土地生产托管服务的同时,延长托管服务链条,产出“寿州香米”“杨圩瓜蒌子”“小磨麻油”等特色农产品,通过村集体搭建的“淘小甸”电商平台进行销售. 相较经营模式创新前,村集体收入增长104.8万元.

-

西部地区存在低政策支持、低社区服务、低经济发展3类短板类型,需立足实际,厘清并发挥自身优势,选择性借鉴东部沿海地区成功经验. 首先是强化政策支持. 西部地区政府财政实力不如东部地区雄厚,需根据新型农村集体经济发展的实际需要,提高政策支持的针对性,整合形成财政、用地、税收、金融等优惠政策的资源支持包,发挥政策撬动的乘数效应. 其次是坚持市场导向,提高农村集体经济组织创收能力,提升经济发展水平. 加强农村产权流转交易市场建设,积极营造和培育交易环境,创新交易方式、交易品种、服务方式,保障交易双方的合法权益,畅通城乡要素流通渠道;探索安全稳健的发展模式,运营好集体资产,通过有限出资入股成立“强村公司”等方式,在规避风险的前提下对接市场和社会资本,拓展组织的业务范围,用活集体资源. 有条件的村集体可参考现代化企业管理的标准招募职业经理人,招募和培养本地人才并吸纳入管理层,不断改善农村集体经济组织管理的人力资本状况,储备组织发展的后备力量. 例如重庆市城口县岚天乡成立股份经济联合总社,以多村入股的方式打包整合闲置房屋、生态林地等集体资源,引进文创公司打造特色民宿,并由土地交易所提供交易鉴证. 同时,城口县政府成立县级集体经济管理公司负责申请创投项目,帮助集体经济组织获得融资贷款980余万元. 最终实现民宿体验、“互联网+”等新兴产业入驻,村集体年均增收100万余元. 最后,改善成员发展环境,提升成员主体地位和福利水平,维护农村社区的和谐稳定. 一是建立科学合理的集体收益分配机制,从引导就业、增加分红收入、改善软硬件生产生活设施方面让成员稳定享有集体发展福利. 二是将成员对农村集体经济组织发展的知情权、决定权、监督权落到实处.

3.1. 农村集体经济发展的空间分异特征

3.1.1. 总体特征

3.1.2. 趋势特征

3.2. 类型划分与短板识别

3.3. 新型农村集体经济发展的路径探析

3.3.1. 东部地区

3.3.2. 东北地区

3.3.3. 中部地区

3.3.4. 西部地区

-

本研究由新型农村集体经济发展的目标定位出发,构建了新型农村集体经济发展的评价指标体系,并测度中国30个省份的新型农村集体经济发展水平,进一步识别东部、东北、中部、西部四大区域新型农村集体经济发展的短板,并因地制宜探讨调控路径. 主要研究结论如下:

2021年中国30个省份新型农村集体经济发展总体上呈现出“东高西低,高值局部突出”的空间格局. 具体地,组织管理水平呈现出“东高西低,高值点缀、低值相对集中”的空间特征;经济发展水平呈现出“高值、低值均相对集中”的空间特征;社区服务水平呈现出“东高西低”的空间特征;政策支持水平呈现出“由东向西逐渐递减”的空间特征.

运用区位熵法测算中国各省份新型农村集体经济发展优势度,遵循“分区—策略”的调控思路,将中国30个省份划分为10种新型农村集体经济发展短板类型. 按照“类型划定—问题甄别—路径探析”的原则,对不同类型区域提出了发展路径建议,力求因地制宜地助力新型农村集体经济发展水平提升,促进城乡共同富裕.

-

本研究结合新时代新征程国家关于发展新型农村集体经济的战略定位,厘清新型农村集体经济发展的功能和内涵,构建了中国30个省份新型农村集体经济发展评价指标体系,为全面、客观认识农村集体经济发展的区域特征提供现实依据. 但是各地发展新型农村集体经济的起步时间不同,因而其概念和内涵仍处于动态发展阶段,需进一步完善解决好新型农村集体经济在发展中的激励监督机制、成员资格认定、产权流转交易等一系列重要问题,这可能涉及经济学、管理学、社会学、法学等多个学科. 因此,本研究对新型农村集体经济发展的指标体系构建是基础性的. 未来有待从多学科交叉视角丰富新型农村集体经济发展内涵,进一步完善指标评价体系. 此外,由于数据获取的局限性,缺少颗粒度更小的地市级、县域甚至村镇的详细指标数据,易忽略省域内部新型农村集体经济发展的非均衡性和异质性. 未来应当继续深入探索不同细分区域下新型农村集体经济发展差异,进行更加深入的理论挖掘和数据分析,弥补本研究存在的不足.

下载:

下载: