-

城市空间扩展是城市化进程中最显著特征之一,表现为城市发展过程中一种空间的蔓延[1].城市化发展不仅拉动区域经济增长,吸纳农村剩余劳动力,也让城市公民享受到更好的公共服务.随着当代世界城市化进程的不断推进,部分发展中国家过度城市化带来的“城市病”日益突出,空间规划中“规模不经济”现象大量存在,获取方式上常以牺牲近郊耕地资源为代价换取,引发的粮食安全、生态危机等矛盾也愈发凸显.因此,城市空间扩展逐渐成为学术界研究的热点领域.

20世纪20年代,国外学者开始对城市空间扩展模式进行探讨,成果主要以三大古典模型为代表,包括Burgess的同心圆模式、Hoyt的扇形模式以及多核心模式[2].随后,Leorey等人提出城市扩展的3种类型,包括紧凑式、多核式和廊道式[3].国内对城市空间扩展领域探索起步较晚,但成果也颇为丰硕[4],方向上多侧重于运用数学模型揭示城市扩展规律及驱动力分析.高亚琼[5]通过SLEUTH-3R模拟出长沙市城市空间扩展演变规律,为未来城市空间可持续利用提供可借鉴性经验.任启龙等[6]采用城市年轮模型对沈阳扩展模式及驱动因素进行分析.侯莉莉等[7]、施利锋等[8]众多学者,以遥感数据为基础,选取城市扩展速度、紧凑度及弹性指数等扩展指标,对京津冀地区以及中国经济特区城市扩展的时空特征进行深度剖析.研究区域选取上多侧重于城镇化体系趋向成熟的东部沿海或平原地区[9-11],对发展相对缓慢的西部地区探讨不足.

重庆是我国西部典型的山地滨水城市,独特的地貌和局促的用地条件促使城市形态呈现出特殊的扩展规律,而“一小时经济圈”是城镇化发展到较高阶段的空间组织类型,城市区域连绵发展使得扩展形态特征更为显著.因此,本研究以重庆“一小时经济圈”为研究对象,该区域作为我国“两横三纵”城镇化战略布局中成渝城市群的重要构成体系,既要顺应“一小时经济圈”发展的内在规律和要求,提升区域集聚引领功能,又要保持城市扩展与人口、环境、社会经济等因素相协调.在此政策机遇与时代背景条件下,探讨研究区1997-2015年城市扩展时空特征规律,凝练出扩展模式提供其他类似城市参考,同时也为该区域空间优化布局提供科学依据.

全文HTML

-

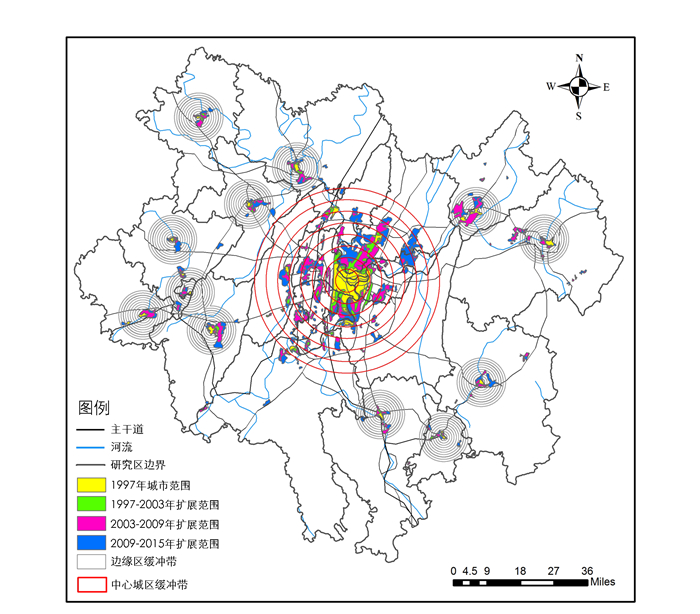

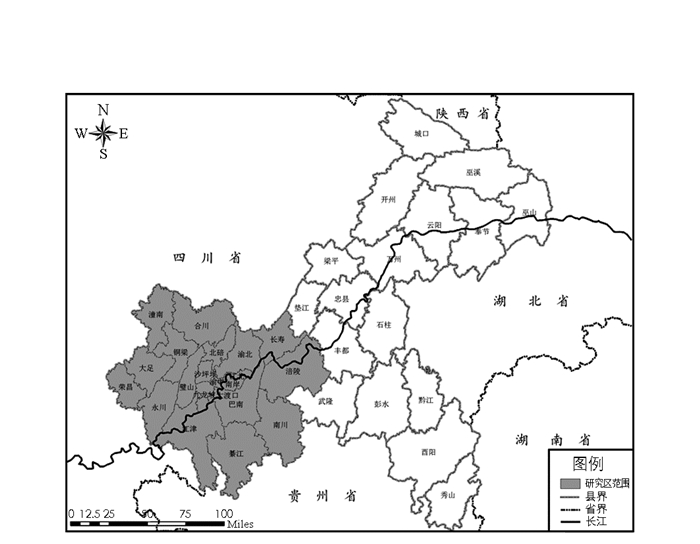

重庆“一小时经济圈”地处中国西南内陆、坐落于云贵高原与四川盆地的过渡地带,空间范围(图 1)包括重庆市主城区以及约1小时通勤范围内的周边区县,总面积约2.87万km2.地形坡度起伏较大,地貌类型以山地和丘陵为主,属于湿润亚热带季风气候.社会经济发展活跃,2015年重庆市GDP为1.57万亿人民币,其中研究区GDP占全市的77.14%.产业集聚程度高,第二、三产业分别占地区该地区总产值的36.77%和49.47%.城镇化水平持续增长,2015年研究区城镇人口1 374.82万人,城镇化率由2014年的70.09%增加至71.22%.

-

空间数据选用研究区1997,2003,2009,2015年4期LandSat TM高分辨率遥感影像(地理空间数据云平台下载).社会经济数据参照《重庆市城市总体规划(2007-2020)》和《重庆市统计年鉴》,选用1997-2015年间相关社会人口信息.

-

运用ENVI软件对获取影像进行融合、裁剪、校正等预处理得到研究区栅格数据,并在ArcGIS 10.2平台基础上采用目视解译方式,提取出不同时期研究区城市建成区基础数据,本研究建成区主要指相对集中连片分布的建设用地范围.最后依据数据进行相关图表绘制,结果如表 1所示.

-

本研究选取城市扩展速度与强度、扩展方向以及弹性指数等指标体系进行综合测度,显示城市在生长过程中结构和空间布局上的扩展规律.

1) 扩展速度和强度指数

城市扩展速度与强度主要反映不同时期城市扩张强弱和快慢[12].城市扩展速度指研究期各阶段城市扩展面积的年增长速率,扩展强度指年均城市扩展面积占土地总面积的比值[3].表达式为:

式中:Ui为城市扩展速度指数;Uj为城市年均扩展强度指数;ΔUn为研究时段城市扩展数量;Δt为以年为单位的时间段;Ut为研究初期的城市面积;An为研究单元的土地总面积.

2) 城市空间紧凑度指数

紧凑度指数主要用以表征城市空间形态变化情况.表达式为:

式中:BCI为紧凑度;A为城市面积;P为城市周长[13].

3) 城市空间形态分维数

空间分维数用于反映复杂、非线性的城市边界扩展形态特征.某一阶段分维数增加,反映出城市扩展模式主要为外延式;反之为内部填充式;分维数不变则城市发展趋于相对稳定阶段[14].表达式为:

式中:D为分维数; A,P分别为某个阶段城市扩展的面积和周长.

4) 城市空间重心指数

分析各时期城市空间重心迁移规律,可进一步揭示出城市扩展方向变化上的轨迹[15].表达式为:

式中:Xt,Yt为第t年城市分布重心的横纵坐标;Xi,Yi为第i个图斑几何中心的横纵坐标;Cti为第i个图斑面积.

5) 扩展弹性指数

扩展弹性指数通常用以衡量城市扩展速度与人口增长之间合理性关系.在此基础上相关研究参考弹性系数值,又将城市扩展和人口增长按协调度细分为土地快速扩张、人口快速增长、人地基本协调和人地有所收缩这4种类型[16].

表达式为:

式中:R(i)为城市i时间段扩展的弹性指数;Pop(i)为城市i时间段人口平均增长率;PRt,PR0分别为基期和研究年城市人口数量;A(i)为城市i时间段面积平均增长率; ARt,AR0分别为基期年和研究年城市占地面积;n为研究年限[17].

2.1. 数据来源

2.2. 数据处理

2.3. 研究方法

-

基于上述城市扩展基础数据(表 1),运用指标模型从数量变化、形态变化、空间变化3个角度,对研究区城市扩展时空特征进行分析.

-

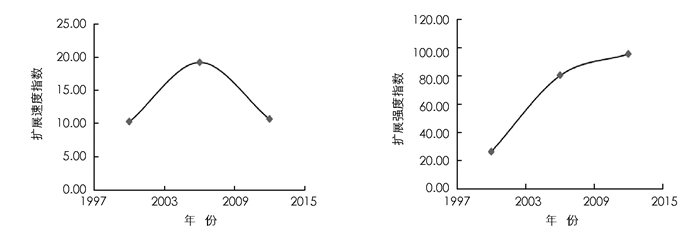

18年里,研究区城市土地总面积发生了巨大的变化,如表 1所示,1997-2015年城市建成区总面积从257.98 km2增长到1 471.00 km2,扩展用地净增1 213.01 km2.研究区城市发展迅速,扩展面积呈“跨跃式”增长.各项规模评价指标中,城市扩展强度曲线上升趋势明显(图 2),指数从26.51%升至95.48%;城市扩展速度曲线近似“正态分布”型波动,研究期内指数从10.27%上升至19.23%,后下降至10.63%.结合研究区实际发展情况,发现不同时期城市扩展变化主要受政策倾斜、发展导向等因素影响,反映出明显阶段性差异.总体上分为3个阶段:

第一阶段:1997-2003年,城市扩展处于起步阶段. 1997年重庆市直辖初期,工作重心为三峡百万移民安置.本时期为顺应三峡库区移民政策,战略上社会经济发展、城市建设相对滞后,因此研究区建设用地扩展速度和强度增长较为缓慢,分别达10.27%和26.51%.

第二阶段:2003-2009年,城市扩展处于快速发展阶段.相比之下,扩展速度和扩展强度分别由前一研究周期的10.27%和26.51%上升到19.23%和80.18%,扩展速度指数达到研究期内最大峰值.此阶段重庆市将工作重心由库区移民逐渐转向城市发展及基础设施建设,土地资源作为最重要的生产要素之一,得到大规模开发利用.而处于重要战略地位的重庆市“一小时经济圈”,需快速聚集生产要素发展经济,因此表现出城市建设用地急剧扩张的趋势.

第三阶段:2009-2015年,城市扩展处于加速发展阶段. 2009年9月18日,三峡工程实现175 m蓄水,移民工作全面完成.重庆积极融入“一带一路”建设和长江经济带发展,城市扩展面积和强度达到研究期内最大值.同时,为避免上一阶段城市扩展“虚涨”现象继续发酵,地方政府通过有序、合理的规划布局集约利用土地资源,扩展速度下降至10.63%.至此,重庆开启经济建设加速模式,全面进入高质量发展时代.

-

城市扩展速度应与人口增长速度相协调[18],通常情况下采用城市扩展弹性系数(城市面积平均增长率/人口平均增长率)进行衡量,比值越接近经验值1.12,城市扩展的合理程度越高[12].根据式5计算出1997-2015年研究区不同阶段城市扩展弹性指数,结果如表 2所示.本研究中研究区城市人口采用《重庆市统计年鉴》中城镇人口数据进行替换,建成区面积采用遥感解译数据.

由表 2可以看出,1997-2015年,扩展弹性指数为1.042,略小于合理值1.12,表现为城市人口增长速度稍快,但其值仍处在人地基本协调类型范围内.整体上研究区城市扩展与人口增长二者关系较为协调,用地变化幅度小,各阶段协调度类型呈“人口快速增长、土地快速增长、人地基本协调”依次转变.

1997-2003年,弹性系数低于合理值,扩展类型以人口迅速增长为主.此阶段大量库区移民内迁导致城市人口增长速度明显高于建设用地扩展速度,城市用地紧张,人均用地明显减少;2003-2009年,弹性系数大幅度增加,数值上升到1.308,扩展类型以土地明显增长为主.此阶段研究区城市发展得到快速提高,居住、工业用地大规模向周边区域外延,导致城市用地扩展速度快于人口增长的速度.相对人均用地合理范围,城市扩展规模数量已呈现明显超载水平,两者之间不协调的供求关系会造成土地粗放利用,资源浪费;2009-2015年,弹性系数降低至1.177,数值控制在合理值1.12范围之间,以达到人口增长速度与城市用地扩张相协调.

-

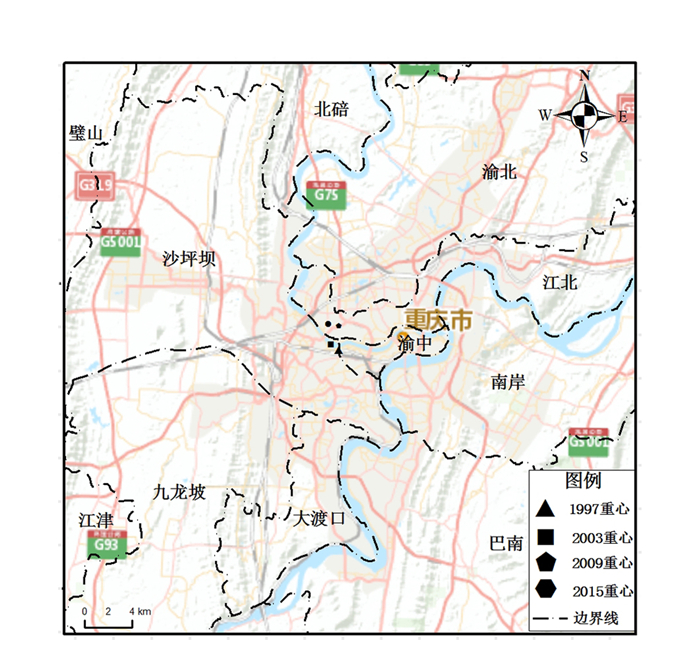

城市空间紧凑度指数,BCI区间为[0, 1],值越大其形态紧凑型越强,反之则认为其紧凑型越弱[13].总体来看(图 3),研究区BCI居于0.15以下,空间布局上各组团之间形态分散,开发建设破碎化态势明显;从时间序列来看,各研究周期内,BCI呈逐渐下降趋势,表明研究区域空间离散程度不断增大. 2003-2009年BCI下降幅度最为明显,产业功能的外溢效应导致空间紧凑度大幅降低,下降比率达33.33%. 2009-2015年BCI下降尺度趋于平缓,历经上一阶段边缘区大尺度开发,研究区整体空间布局已初步成型.

-

城市空间形态分维数,理论值介于1~2之间,值越大表示城市边界形状越复杂[8]. 图 3显示,4个时期分维数都在1.7以上,形态波动剧烈呈“降、升、降”趋势演变.重庆作为典型的山地城市,受地形因素影响城市均衡向周边扩展的情况较少,由此判断研究区城市一直处于扩展阶段,城市轮廓形态复杂,板块破碎,稳定性差.

1997-2003年分维数缓慢下降,研究区受山体屏障阻碍,城市轮廓整体朝南北纵轴平稳填充;2003-2009年分维数急剧上升,达到研究期最高值.该时期城市空间格局已不能满足城市建设,因此空间上城市扩展进一步突破了两江、四山等天然屏障阻碍,呈“爆裂式”加速向四周外延,城市外部轮廓线变得愈加复杂、不规则;2009-2015年分维数加速下降,此阶段扩展以内部填充式为主,地方政府为防止城市无序扩展,通过构建“一心多级”网络式交通体系,完善空间战略梳理,使城市轮廓线逐渐趋于有序合理.

-

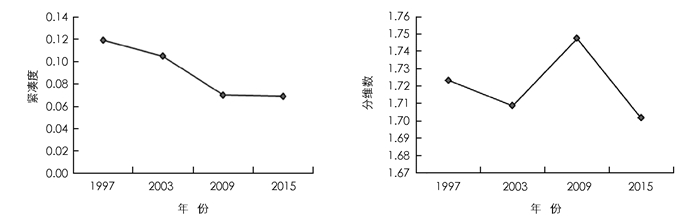

从研究区重心位置迁移路线(图 4)来看,18年间城市扩展方向整体向北.随着西部新城、东部新城、两江新区等区域内产业规模进一步壮大,期间城市扩展轨迹逐渐朝“西北、东北、西北”方向偏移.

1997-2003年,研究区城市重心向西北方向移动了858.09 m,伴随着三峡工程的建设和西部大开发战略的实施,城市建设突破长江、嘉陵江屏障向北、向西发展. 2003-2009年,研究区城市重心向东北方向移动了1 662.53 m,相较上一时期空间重心位置移动距离更远、方位变化更大.随着江北机场二期扩建逐渐完善,东部新城的茶园新区核心产业快速集聚,研究区重心位置转朝东北方向转移;2009-2015年,研究区城市重心向西北方向移动了950.05 m,位于西部新城的九龙坡高新区工业用地持续开发,研究区重心位置再次朝西北方向转移.

-

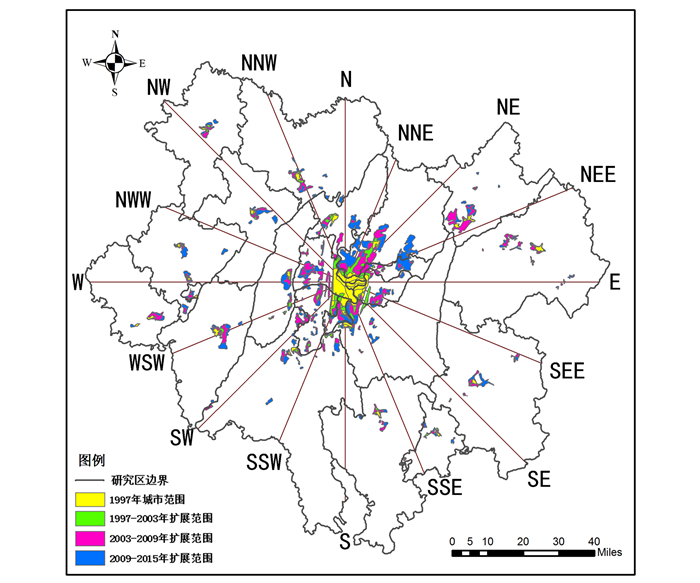

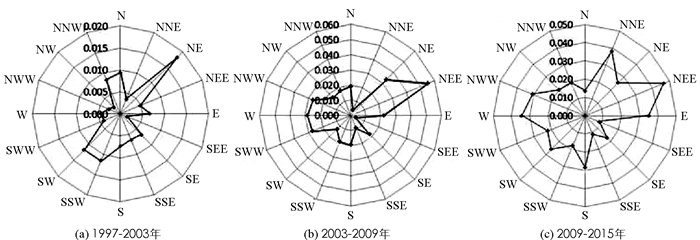

城市扩展在不同方位上的空间变化主要采用等扇分析法揭示.在ArcGIS软件基础上,以1997年建成区重心坐标为原点,120 km为缓冲距离进行绘圆,并将圆均匀分割为16等分,与各时期城市建成区范围进行叠加(图 5).为了使计算结果更为形象直观,将各时期不同方位研究区城市用地扩展面积绘制成雷达图(图 6).

根据图 6显示,研究区内不同时段各方位上城市扩展呈现出阶段性差异. 1997-2003年间,城市扩展方位主要向以东偏北和西偏南集中,在NE方向扩展强度达到最大.结合研究区实际情况,该时期位于NE方向的渝北区城市建设快速扩展,同时中心点西偏南方向的沙坪坝区大学城持续建设,大规模教育、居住用地和配套基础设施拔地而起,因此研究区主要朝东北和西北方向扩张;2003-2009年间,城市扩展主要方位集中于东偏北方向,在NEE方向扩展强度达到最大.此方位上渝北区作为重庆直辖后拉动经济增长的重要基点,城市建设仍然放在第一位,同时带动周边江北区发展. 2009-2015年间,城市空间扩展主要集中在东、东偏北、西3个方向上,其中NEE和W方向上扩展强度较大.该时期东北方向上两江新区成立,同时位于中心点以西的边缘区卫星城市加速承接主城区外溢产业.

整个研究区期间,城市空间扩展方位主要集中在NE-NEE方向上渝北、江北等区域,其次W-SW-SSW方向上也有一定程度的变化,空间布局上呈现出由单核心逐渐向多极化发展趋势转变.

-

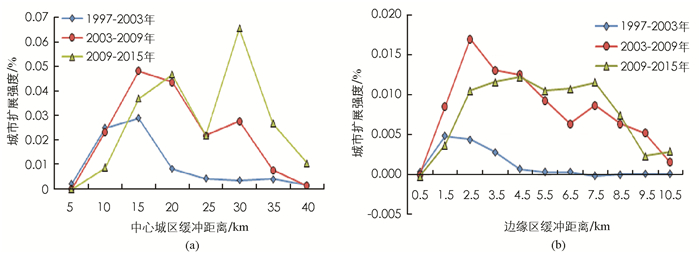

城市空间扩展模式主要受中心区距离、河流、交通等因子影响,本研究将中心区距离作为主要解释变量,采用等距分割法定量分析不同时期和距离范围内城市扩展的变化情况.分别以中心城区(包含距离城市中心较近的璧山、江津)和边缘各区县城市用地中心为基准,以5 km和1 km等距离步长向外分别建立多级缓冲带,与各时期城市扩展面积进行叠加(图 7),分析统计出不同时间段城市扩展强度随中心距离的变化趋势(图 8).

根据图 8显示,1997-2003年间,中心城区空间扩展强度较高区域主要集中在10~15 km缓冲距离带,边缘区同样集中于距离中心点位置较近的1.5~2.5 km区域范围内,两者曲线都随着中心点距离的推移扩展强度呈现出先骤升后下降在趋于平缓的变化趋势,该时期扩展模式表现为以内填发展的紧凑圈层式为主. 2003-2009年间,相较于上一时期扩展强度整体大幅度提高,中心城区和边缘区城市扩展强度较高区域均朝外部迁移至15~20 km和2.5~3.5 km缓冲距离带,两者都呈现出先上升后下降的趋势.随着房地产业、经济商圈、工业园区等快速发展,原有空间已不能满足城市发展的需求,因此城市开始沿河流以及公路、铁路等主要交通干线,以轴向延伸的外部扩展模式寻求更多用地空间(图 7). 2009-2015年间,中心城区的曲线走势呈现出双峰型变化趋势,分别在20,30 km缓冲距离带扩展强度达到峰值.该波动趋势表明中心城区内原有城市发展空间已经达到饱和状态,在国家政策调控以及自然地理因素等条件作用下,城市扩展方式在空间上表现出从连续式逐步转向不连续的跳跃式组团扩展模式.边缘区扩展强度较高区域在2.5~7.5 km范围内相对持平波动,城市扩展仍然沿河流交通以轴向延伸的扩展模式为主.

通过纵向比较发现,研究区城市扩展基本符合核心-边缘理论,边缘区城市扩展受中心城区的辐射影响,表现出前两个时间阶段两者曲线走势基本相似,且研究期内边缘区城市扩展不断向中心城区(包含距离城市中心较近的璧山、江津)方向聚集.

3.1. 数量变化特征分析

3.1.1. 扩展规模

3.1.2. 扩展合理性

3.2. 形态变化特征分析

3.2.1. 空间紧凑度(BCI)

3.2.2. 空间形态分维数

3.3. 空间变化特征分析

3.3.1. 城市空间重心迁移

3.3.2. 城市空间扩展方位

3.3.3. 城市空间扩展模式

-

本研究结合研究区实际发展情况和重大战略规划政策,从城市扩展数量、形态和空间3种视角下进行定性和定量分析,揭示出研究区城市扩展过程中的模式和规律,主要结论如下:

城市扩展数量变化受到三峡库区移民战略、发展导向等因素影响,整体显现出“增长规模大,扩展速度快、扩展强度高”等特征.各时期阶段性差异有统计学意义,城市扩展主要经历了“起步、快速发展、加速发展”3个不同阶段,协调度类型从“人口快速增长、土地快速增长、人地基本协调”依次转变,但扩展速度仍略低于城市人口增长速度,表明现阶段内城镇化仍是该区域发展的主要方向.政府可采取调控城市用地规模量、合理规划交通以及建设用地空间布局、加强人才引进聚集城市人口步伐等宏观调控政策,提升土地集约化利用程度.

形态演变上,受地形因素、交通、产业外溢等影响,导致城市以非均衡的态势向周边扩展,呈现出扩展区域布局松散、各组团之间空间离散程度大、轮廓形态复杂、稳定性差等特征.各阶段紧凑度指数均在较低值范围,且随年份增长逐渐降低,分维数形态波动剧烈向“降、升、降”趋势演变.在此基础上,应注重空间一体化发展、持续优化产业布局,科学合理地提升城市紧凑度.

空间变化上,城市扩展重心轨迹逐渐朝“西北、东北、西北”方向偏移,城市扩展方向由单核心逐渐向多极化发展趋势转变,主要集中在NE-NEE方向上渝北、江北等区域.城市空间扩展模式基本符合核心-边缘理论,边缘区城市扩展因受中心城区的辐射影响,前期两者扩展曲线走势基本相似,都经历从紧凑圈层式向外部扩展模式转变的过程,后期中心城区为寻求更多用地空间从连续式逐步转向不连续的跳跃式组团模式发展.

研究区城市化发展应始终遵循《重庆市总体规划》“多中心、组团式”空间战略前提,未来交通、市政、公共服务等重大设施的落地需注重空间一体化考量,顺应区域向西、向北拓展态势,促使内部体系高效性、联动化发展.同时,虽然独特的山地城市形态在一定程度上阻碍了城市的发展,却为重庆生态化的构建奠定了天然的基础,未来发展应注重保留城市长期积淀下的多维空间形态以及人文传统,打造出极具魅力的魔幻城市.

下载:

下载: