-

近百年来,人工气象观测是各种气象资料的主要来源,记录了较长时期的气象资料,数据质量得到了认可.随着软、硬件技术的成熟,我国2 300多个地面气象站已全部采用自动气象观测系统,与传统的地面气象观测相比,自动观测系统的观测仪器、设备及方法均发生了很大的变化.在人工观测中,当气温在-10 ℃以上,使用百叶箱干湿球,自1954年以来,全国统一改用前苏联小型百叶箱干湿球温度表系数作为干湿表A值,由于其比我国实际的A值偏小,从而测出来的相对湿度系统误差略偏大;而在-10 ℃以下时,用毛发湿度表或湿度计(经订正图订正)测湿,误差则相对较大[1-2].自动观测中,全程测湿均使用了湿敏电容,当相对湿度在80%以下时测湿性能表现较好,但在80%以上时出现了非线性,使用时需要先进行校正[3].大量研究已证明[4-7],电容性的湿度传感器测量相对湿度时,其准确度较依赖于周围大气的温度和相对湿度,例如冰面附近相对湿度的测量,基本上均处于100%.

观测系统的变化导致观测结果之间的差异是不可避免的[8].余君等[9]、樊丝慧等[10]分别对全国17个国家基准站和滨海县气象站的相对湿度自动观测与人工观测进行对比发现,高温、高湿条件下,相对湿度的自动观测值偏干较明显.从气候学观点来看,这种差异可能会在均一性数据集的研发及极端天气事件的分析时出现误差甚至严重的错误[11],所以对两种观测仪器所获取的资料进行系统的对比分析是必要的. Wijngaarden等[12]利用回归模型检验了台站仪器换型和观测程序改变对加拿大75个站年平均、季节平均相对湿度的均一性的影响,结果表明二者虽没有造成比湿的非均一性,但仪器换型使得大部分台站的相对湿度减小;朱亚妮等[13]利用PMTred和PMFT方法在对中国2 400多个国家级地面站1951—2014年月平均相对湿度进行均一性检验及订正时发现,人工观测转自动观测是造成序列非均一的一个重要原因,且由此产生的断点占总断点数的59.6%.

为了确切地分析由于仪器的更换对观测结果的影响,确保我国气候资料的连续性,本文在前期研究的基础上继续跟踪我国相对湿度自动观测的稳定性,具体分析了2007—2014年8个国家基准站逐小时人工和自动相对湿度资料对比差值及其随相对湿度、气温、风速的变化特征,并对其差值的季节变化、频率分布作了一定的分析.所得结果为两种观测方式所获取资料的连续应用提供科学依据,为预测预报、气候变化研究等提供更准确的气象资料.

全文HTML

-

本研究对比分析所用资料为我国长期保留人工观测的8个国家基准站2007年1月至2014年12月人工、自动平行观测资料,其中2007年1月至2012年3月为逐小时正点观测,由于2012年3月以后人工观测改为4次定时观测,故2012年4月至2014年12月为北京时间02:00,08:00,14:00和20:00时的4次定时观测,每个站参与分析的样本数均在49 500个以上. 8个站分别为阿勒泰、格尔木、张北、银川、长春、贵阳、寿县、电白.资料来源于国家气象信息中心,自动与人工观测资料均利用三级质量控制系统中质量控制软件[14]进行了质量检查.

为便于分析,参考余君等[9]的做法,结合台站气温、相对湿度等样本数的实际情况,在本研究中,将气温低于-10 ℃作为低温范围,-10 ℃到25 ℃之间作为中等温度范围,大于25 ℃作为高温范围进行分析.对相对湿度,将低于30%作为低湿范围,30%到80%作为中等湿度范围,高于80%作为高湿范围进行分析.

在对比分析时,主要用到了平均偏差(Bias)、偏差标准差(StdBias)及相关系数(R),计算公式如下:

式中:N为样本数;Xman在对比评估时为人工观测相对湿度;Xaws为平行观测的自动观测相对湿度.采用t统计量[15]对相关计算进行显著性检验,本研究所涉及的对比差值均为人工观测减去自动观测数据.

-

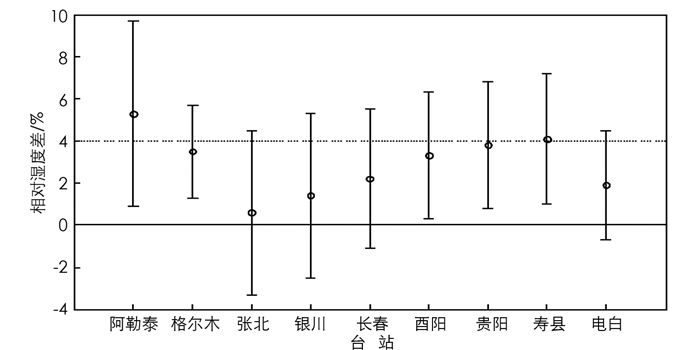

图 1为2007—2014年间8个观测站相对湿度的偏差平均值和标准差,由图中可知,8个站的多年偏差平均值均大于0,说明自动观测相对湿度普遍偏干,对比差值均不大,除阿勒泰外,其余7个站均处于4%以内;各个台站的偏差标准差基本在3.5%附近,最大的4.5%,最小的2.8%,均比较小,说明人工观测和自动观测相对湿度的稳定性比较好.虽然两者存在着一定差异,但两者的相关系数非常高,最小的格尔木也达到了0.97,如表 1所示,均在α=0.05水平有统计学意义.

-

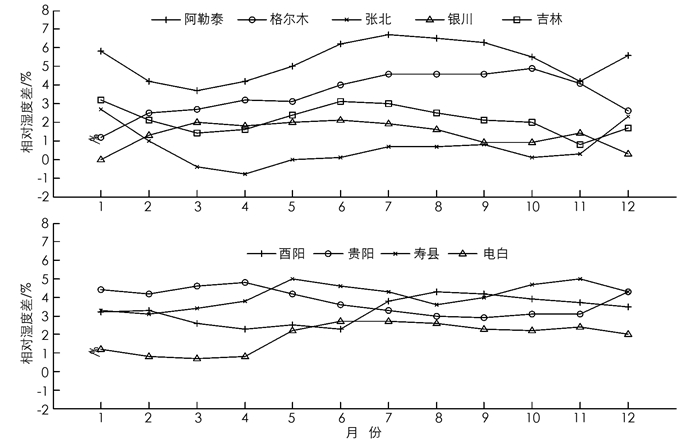

图 2为各站点2007—2014年的相对湿度月对比差值曲线,由图可知,除了阿勒泰的对比差值在大多数月份均偏大以外,其他站在各个月份均在5%以内,阿勒泰7月份达到最大6.57%;各站的对比差值季节变化均较平缓,相比较而言,偏南方的几个台站更平缓一些,除张北3—5月、银川1月对比差值为负外,其他站各个月份对比差值均为正值,说明与人工观测相比,自动站观测偏干,两者之间存在一定的“系统偏差”.大多数站点在气温、湿度较高的季节人工观测与自动观测的对比差值偏大,这与相对湿度的观测易受周边大气环境的影响有关.

-

相对湿度的观测易受其周围环境气温、相对湿度以及风速的影响[8-10],本研究接下来将详细分析两者的对比差值随环境气温、相对湿度及风速的变化趋势,为了使分析结果具有统计意义,在分析中,将各种条件下样本数小于50的计算结果予以剔除.

-

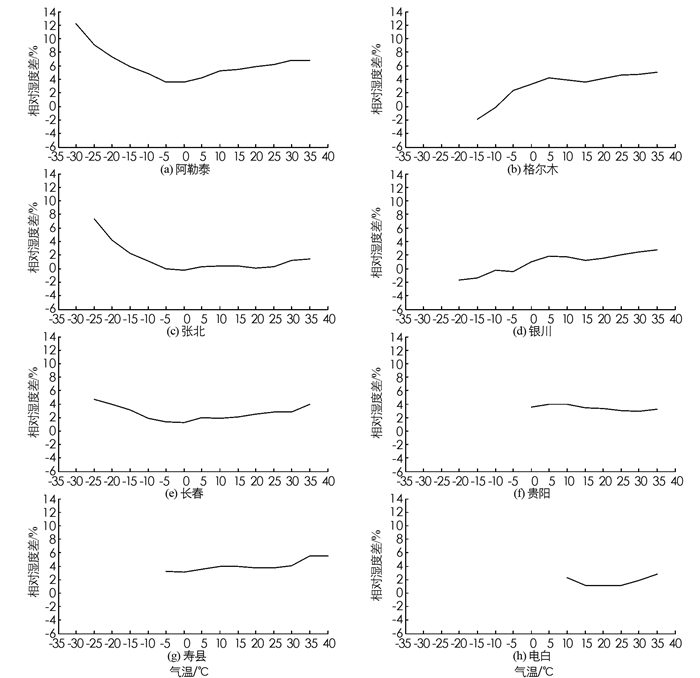

图 3为各个观测站相对湿度对比差值随气温的变化趋势.由图可知,-10 ℃以下时,对比差值绝对值一般偏大,-20 ℃以下的低温条件下,对比差值绝对值大于其他气温条件下的对比差值,随着气温的降低,对比差值绝对值逐渐增大,相差最大的为阿勒泰在-30 ℃时,对比差值达到了12.2%,其次为张北在-25 ℃时,两者的差值为7.4%,这或许是由于气温在-10 ℃以下时,相对湿度的测量由干湿球传感器更换为毛发湿度表,而毛发湿度表的观测误差较大,从而导致两者差值明显偏大.一般而言,在中等温度条件即-10 ℃~25 ℃条件下,人工观测与自动观测之间的差值较小. 0 ℃以上时,对比差值基本随着温度的升高而逐渐增大,且均大于0,说明在0 ℃以上时,人工观测相对湿度普遍大于自动观测相对湿度,自动观测相对湿度偏小,在35 ℃或以上时达到最大,最大的为阿勒泰,为6.8%,明显比低温条件下的对比差值小.

-

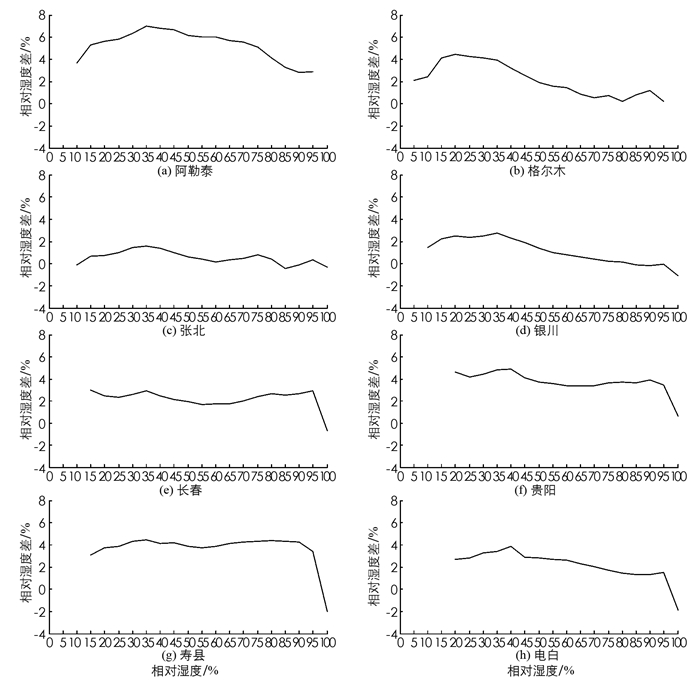

相对湿度的人工观测由干湿球温度表测量,然后通过一定的算法计算而得,而自动观测由湿敏电容传感器测量而得,两者在不同的湿度条件下,测湿的性能表现不一致,图 4为相对湿度的人工与自动观测的对比差值随相对湿度的趋势变化,从图中可知,在80%以下的相对湿度下,两者的差均为正,说明相对湿度的人工观测大于自动观测,自动观测相对湿度偏小,但整体差异不大,最大在7%左右.随着相对湿度的增加先是略有增加,基本在35%时差异达到最大,之后有一段差异较大的区间一直到相对湿度达90%左右,差异变化不明显,到最后差异明显减小,尤其是在相对湿度达到95%以后,差异迅速减小,甚至变为负值,这与前期的研究有所不同[9].在所研究的8个站点中,有5个站点在相对湿度较高的情况下,对比差值出现了负数,且随着湿度的增加,对比差值绝对值增大,说明在潮湿的条件下,自动观测相对湿度偏大,这主要是由于在高湿时湿敏电容容易出现非线性,当相对湿度接近100%时,出现明显的失真,且降湿速度会下降,这种情况在高温高湿情况下表现得更为明显[3].

-

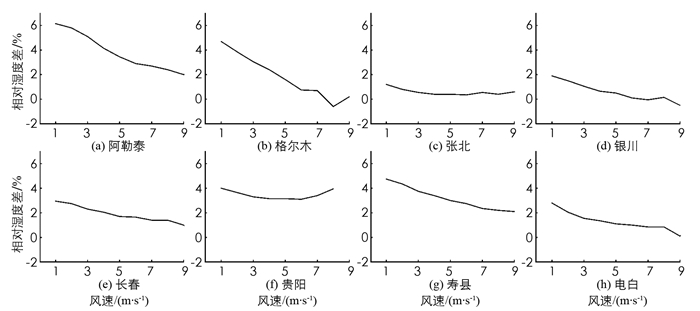

用于相对湿度人工观测的干湿球温度表由于通风状态的不同也会引起误差,简单无通风的干湿球温度表测湿准确度比有人工通风的干湿球温度表测湿准确度要低得多.当风速不同时,从两种观测所得的相对湿度差值变化(图 5)可以看出,相对而言,风速对差值的影响比气温和相对湿度对差值的影响小,且随着风速增大差值减小,差值基本以正值为主,说明无论在何种风速影响下,人工观测的相对湿度值更大一些.这可能与干湿球测相对湿度的原理有关[16],利用干湿球法测相对湿度的公式为:

式中:U为相对湿度;Ew为干球温度t所对应的纯水平液面饱和水汽压;Etw为湿球温度tw所对应纯水平液面饱和水汽压;A为干湿表系数;P为本站气压.从式中可知,当P为定值时,影响相对湿度的因子Etw,Ew,t和tw主要取决于干湿球气温计的精度,除此以外,A值主要取决于流经湿球温度计表面的风速,它是风速的函数,风速越大,A值越小,相对湿度就越大,反之,相对湿度就越小.

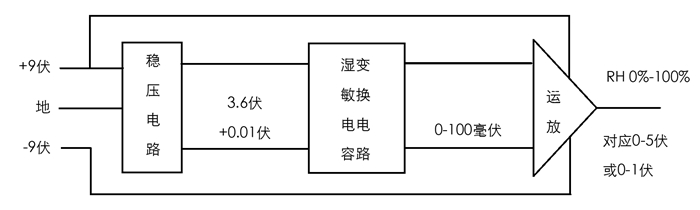

由前面的分析可知,相对湿度的人工观测普遍大于自动观测.目前国内使用的干湿球温度表测量湿度所用的查算表是约定在通过干湿表球部的平均风速为0.8 m/s的条件下编制的,这意味着当实际风速大于0.8 m/s时,所测得的相对湿度偏小,而相对湿度自动观测的原理如图 6所示,湿度的变化会引起湿敏电容的电容变化,随后信号变换电路会将电容的变化转换成电压信号,当相对湿度在观测范围内变化时,信号变换电路会输出0~100 mV电压,经放大后得到0~1 V或0~5 V的电压,输出给测量及控制系统[2],其不受A值的影响,从而导致随着风速的加大,人工观测与自动观测的差异逐渐减小.

-

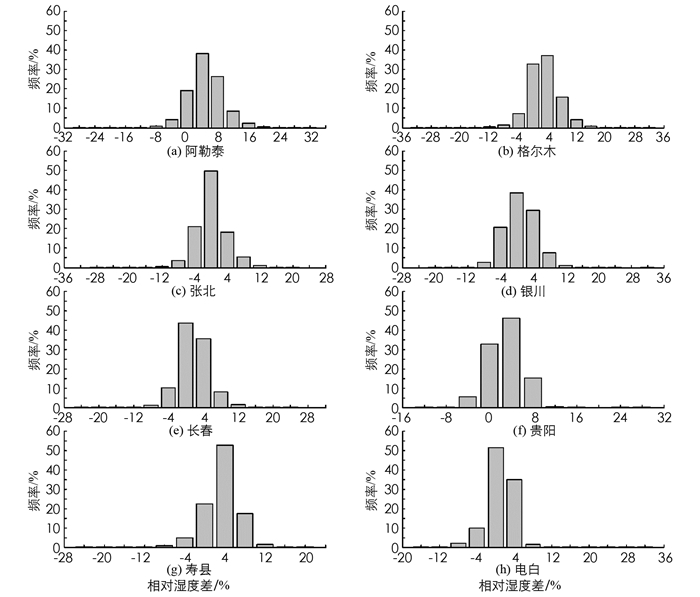

图 7为各个观测站相对湿度对比差值频率分布图,从图中可知,各个站点的对比差值分布频率非常相似,类似于正态分布,阿勒泰、格尔木、贵阳和寿县频率最高的为4%~8%范围内,其次为0~4%的范围,其他站频率最高的在0~4%的范围内.所有站点对比差值为正更偏多一些,说明人工站所测得的相对湿度比自动站测得的相对湿度偏大的机率更大,相对而言,偏南方的台站更明显.

2.1. 相对湿度差值的年平均差和标准差

2.2. 相对湿度差值的季节性变化

2.3. 对比差值随不同气象要素的变化特征

2.3.1. 随气温的变化特征

2.3.2. 随相对湿度的变化特征

2.3.3. 随风速的变化特征

2.4. 相对湿度对比差值的频率分布

-

通过选取在同一观测场、具有不同传感器的两种地面相对湿度观测系统(自动观测和人工观测)所获取的8年平行观测数据进行统计,并分析了两种观测的对比差值随气温、相对湿度和风速的变化趋势,揭示了观测仪器更换所造成的相对湿度总体差异、对比差值在不同温、湿度及风速条件下的差异特征,得到如下主要结论:

1) 在所研究的站点中,相对于传统的人工观测来说,相对湿度的自动观测有一个偏干的现象,基本在4%以内,其中6个站点其月平均差均大于0,在符号上具有较好的一致性,说明在这些站点的相对湿度测量中,自动观测与人工观测两个系统之间存在一定程度的“系统偏差”.

2) 两种观测仪器所测的相对湿度差值分布规律非常相似,类似于正态分布,峰值基本为正值,自动观测偏干的次数多一些.

3) 在低温状态下,两种观测的对比差值最大,高温次之,中等温度条件下,人工观测与自动观测之间的差值较小.

4) 相对湿度小于80%的条件下,两者的差均为正,说明自动观测相对湿度偏干,整体差异不大,最大在7%左右.相对湿度在35%时差异达到最大,之后有一段差异较大的区间一直持续到90%左右,差异变化不明显,之后差异明显减小,尤其是在相对湿度达到95%以后,差异迅速减小甚至为负.

5) 风速对两种观测对比差值的影响比气温、相对湿度的影响小,随着风速的加大,两者之间的差异减小,整体差异基本以正值为主,说明无论在何种风速影响下,人工观测的相对湿度值更大一些.

由此可见,在更换观测仪器以后,相对湿度的观测结果发生了一些变化,尤其是在低温、中等湿度的情况下,变化更明显,将在一定程度上影响气候序列的均一性.因此,在校准数据和制作长序列的气象观测数据时,必须要注意到这些变化,按照不同的气温、湿度及风速区间对其进行校正,除去由于观测系统变化导致的序列的非均一性,为气候研究提供均一的长序列资料.

下载:

下载: