-

景观评价是以使用者为中心的环境质量衡量方法[1],其中景观偏好评价和景观认知评价是两种重要的评价方法[2],二者都直接反映了使用者对于外部环境的评价及认识[3].

景观偏好研究作为基于生存本能的潜意识对外界环境评价的直观反映[4],来源于心理的直接反应,具有较强的主观性与直接性[5],与人们的行为、审美等具有紧密联系[6-7];而景观认知则偏重于受调查者对外部环境的理解,从人的生存需要及与情感的联系角度来认识景观[2],是依据记忆中重现空间环境的形象来识别和理解环境[8-10],客观性相对较强.

景观偏好和景观认知是环境研究的重要方式,但目前关于二者对实际环境评价的差异性研究较少.一方面因为早期理论界定问题,有学者将景观认知作为景观偏好研究中的一部分,并未将二者列于同一层次进行比较研究,仅在少数景观偏好研究中偶有提及,鲜在调查方法和结果论述上展开分析;另一方面由于实际应用中二者在表现方式上存在差异,缺乏可供直接对比的媒介,且由于衡量标准不同,缺乏参照,其结果难以进行比较研究.

Sevenant等[10]尝试以乡村风景为对象在景观偏好和景观认知评价的理论概念基础上对不同项目进行评级检验,数据分析显示,景观偏好和景观认知评分之间存在显著但不强烈的相关性,并不是所有的认知方面都具有同样的偏好结果.该研究表明,在研究景观偏好时,有必要区分不同的等级和景观类型,而不是使用单一的偏好和广义数据.姜婷[11]从景观要素角度,发现使用者的空间认知和偏好结果存在“重叠现象”.袁乐等[12]从景观偏好和景观认知两个方面对苏州寒山寺进行景观视觉评估,综合两方评价对寒山寺景观提出了景观提升意见.

这些研究在景观偏好和景观认知相互联系上进行了有益的探索,并从中得出结论.但对二者的结果与景观因子间的相互关系缺乏深入研究,同时对于结果的分析概括缺少在内容上的深入对比,无法以数据对其研究结果进行支撑.因此,客观衡量景观偏好与景观认知的相互关系,并对二者对使用者的影响进行定量分析,厘清景观偏好与景观认知评价对于设计的潜在提升因素,进而提高环境设计质量,是研究的有益方向.

全文HTML

-

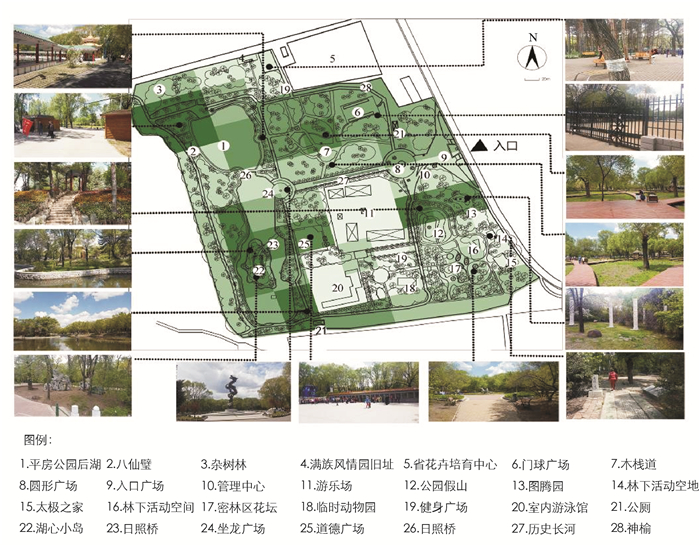

研究对象为哈尔滨市平房公园,该公园位于哈尔滨市平房区北城区南部,公园建于1956年,毗邻平房区政府,是哈尔滨市内最大的集观赏、健身、娱乐、休闲和文化等功能于一体的综合性休闲公园.公园南北长500 m,东西宽400 m,面积约19 hm2,包含水上娱乐区、木栈休闲区和安静休闲区等6个景观功能分区.周边社区成熟,是平房区居民日常休闲常使用的公园,使用群体较为稳定.

-

研究选取公园内常使用者(周均访问次数1次以上)作为受访对象,该类使用者对公园的评价可靠性较高.对公园的常使用者发放问卷,获取使用者景观偏好结果,共发放问卷200份,回收180份,有效问卷为145份.发放问卷时在保证随机性的同时,尽量控制受访者的性别和年龄的均衡性,降低个体特征对问卷结果的影响.同时在接受问卷调查的人群中,随机抽取配合度较高的受访者进行认知地图调查,获取公园认知数据.景观认知部分调查共发放底图50份,实际回收有效草图40份.

-

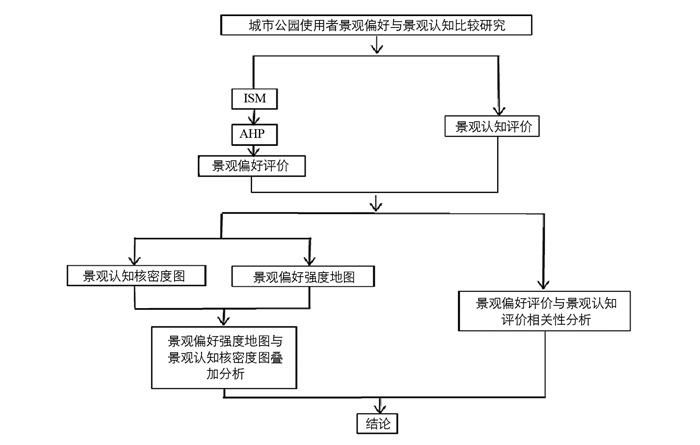

在解释结构模型法(interpretative structural modeling method,ISM)构建基础上采用层次分析法分层级进行景观偏好评价,运用认知草图法对景观认知评价,通过偏好强度地图与认知核密度图将评价结果图示化,并对研究结果进行分析解释(图 1).

-

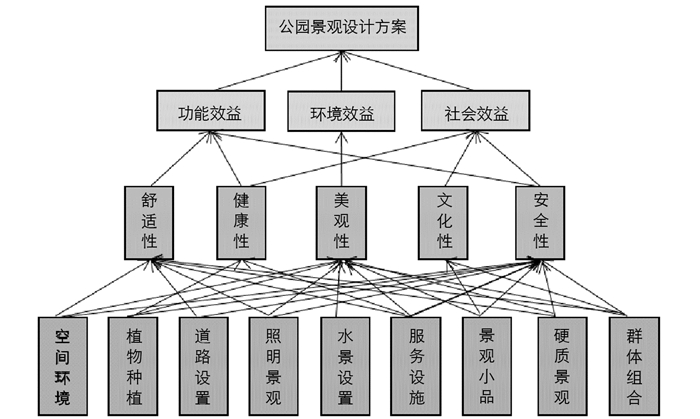

采用文献收集法对相关文献中公园景观评价指标因子进行筛选和提取[13-14].通过对比与归纳,确定一级目标层内容,设定为景观设计质量;二级准则层内容包括功能效用、环境效益和社会效益3项;三级类型层内容包括舒适性、健康性、美观性、文化性和安全性4项内容;四级指标层包含空间环境、植物种植、道路设置、照明景观、水景设置、服务设施、景观小品、硬质景观和群体组合9项指标.在ISM模型基础上,根据已有层级限定,求出各级之间的可达矩阵.

2,3级指标间上三角关系为

3,4级指标间上三角关系为

其中,B1-B3表示2级指标;C1-C5表示3级指标;D1-D9表示4级指标;O代表指标间无隶属关系;∧代表指标间具有隶属关系;2,3级指标间关系的矩阵计算如下:

1) 邻接矩阵A

2) 建立可达矩阵R

根据布尔运算法(0+0=0,0+1=1,1+1=1;0×0=0,0×1=0,1×1=1)进行乘方运算,直到两个相邻幂次方的矩阵相等为止.相等的矩阵中幂次最低的矩阵即为可达性矩阵.

由A1和A2矩阵公式排布形式相同可知:A2=A1,所以可达矩阵R = A2=(A + I)2.同理计算出3,4级可达矩阵:R’ = A2’= (A’+ I)2.

对可达矩阵R,R’进行分析可知,在层次顺序已知的情况下,2,3级和3,4级指标之间的隶属关系存在交叉,将各指标按照层次顺序及相关隶属关系进行图示表达,既得到方案递阶层次分析ISM模型(图 2).

-

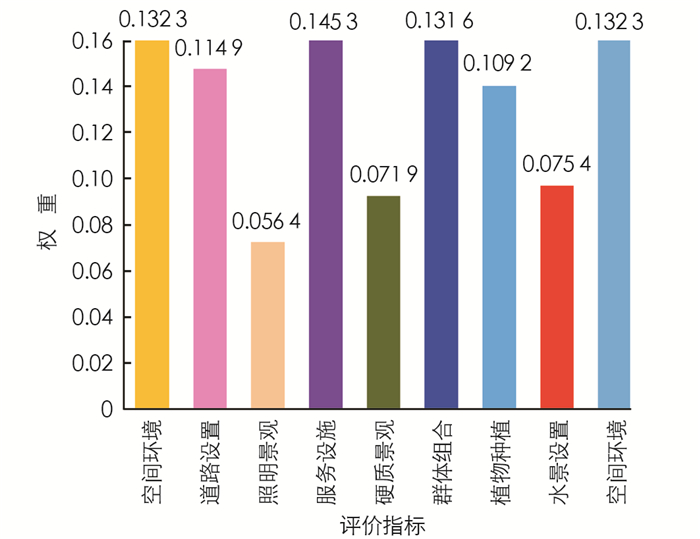

研究采用层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)确立数据指标权重的分布,在ISM模型基础上进一步深化研究成果的数值,明确不同层级间景观设计质量的具体权重关系,制定调查问卷,请设计师及专业教师对各指标间重要性进行对比打分[15].将数据录入Yaahp中进行计算,数据通过一致性检验,进行算数平均操作,指标层结果见图 3.

-

将平房公园均分为规格为50 m×50 m的单元格,再根据实际景观要素的组合特点以单元格为基准划分样方,将高度相似的相邻单元格进行合并调整,以确保样方景观特点的多样性并简化工作量,最终确定38个调查样方.

景观偏好地图的绘制分为3个步骤,首先通过ISM方法对景观因子评价体系进行构建,厘清不同类型景观因子的结构性关系;其次,以AHP法明确不同层级间景观因子的权重,形成具有明确数量等级关系的衡量标准;最后,将使用者调查结果与因子权重计算后,形成综合偏好评价结果,以GIS进行图形输出,形成景观偏好地图.

景观认知核密度图调查以认知地图法为基础[16-17],使用者环境的认知作为主要调查内容.先期采用托尔曼[15]认知地图调查方法进行基础数据收集,了解使用者的记忆分布特征.并通过访谈,进一步补充和完善认知草图所获取的信息与数据.考虑到非专业人员绘图水平以及理解图纸程度不同对认知地图结果造成影响,在调查过程使用的底图内容主要包括园区边界与主要道路.使用者根据记忆或印象标注公园景点作为认知要素,并进行适当文字补充说明.通过GIS空间分析工具将强度、频次位置等认知结果以景观核密度地图的形式表现出来.

2.1. 调查方式

2.2. 研究方法

2.2.1. 评价体系指标的建立

2.2.2. 评价体系指标权重确立

2.3. 研究过程

-

分别对景观偏好强度分布特征,认知要素分布特点与认知要素类型进行研究,再此基础上,通过景观偏好强度地图与景观认知核密度图的对比,探究使用者景观偏好与景观认知特点的差异性和关联性.

-

将调查问卷评价结果运用ArcGIS空间分析工具[18],以样方为基本单位对公园评价结果进行图形化处理,得出平房公园景观偏好强度地图.地图采用25级波段色彩分级,以不同深浅的色块区分不同评价分值,色块越深偏好程度越高(图 4).

从总体特征来看,景观偏好强度分布具有较强的区域性特征.偏好性高的区域主要分布在公园北部和公园西南部.偏好强度中等的区域主要分布在公园北部边界、公园西边界、公园主入口以及公园东南角区域.景观偏好低的区域主要位于公园中心的主要建筑旁.

景观偏好强度最高的3个区域包含7个景点,如坐龙广场、景观长廊、湖心岛和姊妹亭等.这些景点分布特征是位置邻近公园主要道路,具有便捷的交通;功能设施较为完善,配置多种游憩设施,为使用者提供了观赏、娱乐与休闲的空间.

景观偏好强度中等的4个区域包含太极之家、密林区花坛和满族风情园等11个景点.这些景点交通相对便捷,与主要交通线路相距较短,多以小径与主要道路相连接.景点多位于在林下空间,区域内设施种类较为单一,以健身器材和座凳为主,主要承担公园游人日常休闲锻炼的功能.

景观偏好强度低的区域基本无景点分布,交通混乱,与主要交通道路出入口距离较远,且道路缺乏规划,多为自发形成.区域内设施简单,使用者较少.

景观偏好分布地图表明,临近公园主要道路,交通便利,所包含的内容较为丰富,游憩设施配置较为完善的区域,其景观偏好性较高.反之,景点稀少,交通不便,设施单一的公园区域,使用对象较少且偏好性较低.正如克莱尔·库珀·马库斯在《人性场所》一书中提到的,空间应具备位置上的易达性,设施配置满足使用者基本需求同时吸引潜在使用者,因而交通便利,设施丰富的公园区域更受使用者青睐.

-

结合场地实际情况,把作为认知要素的公园景点依据凯文·林奇的分类模式进行分类,分为节点型景点、标志型景点、边界型景点、区域型景点和道路型景点.

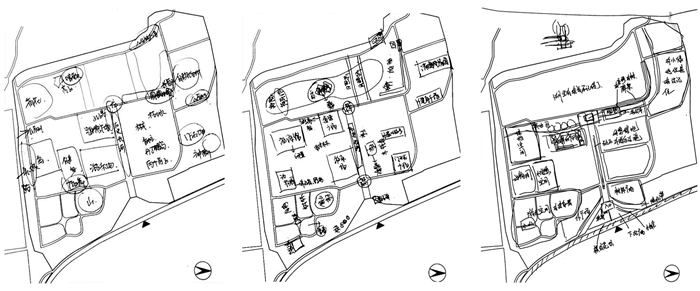

平房公园受访者绘制认知草图主要分为3种类型.分布点认知草图,绘制者对公园整体认知具有地理位置模糊性,认知草图以散点状的标志型或节点型景点为主;事件性认知草图,绘制者对公园的整体布局更熟悉,并且他们对场地的使用功能也更加了解,他们将认知要素与日常生活片段进行综合描述.区域性认知草图,采用从整体到局部分层次的构图方式,认知内容具有明显区域化(图 5).

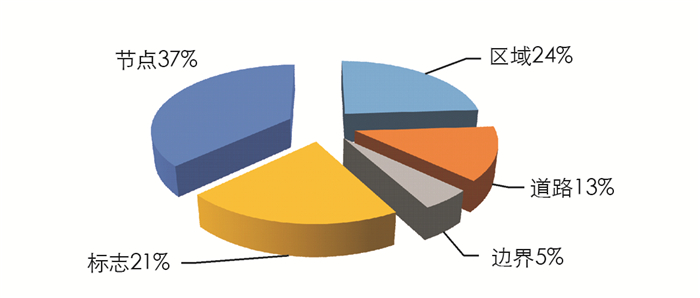

对认知要素的频次统计结果表明不同类型认知要素被关注情况有明显差异(图 6).认知要素类型按频次从高到低基本为:节点(37%)、区域(24%)、标志物(21%)、道路(13%)、边界(5%).说明使用者对节点与区域此类面状认知要素的认知强度要强于点状和线状认知要素.

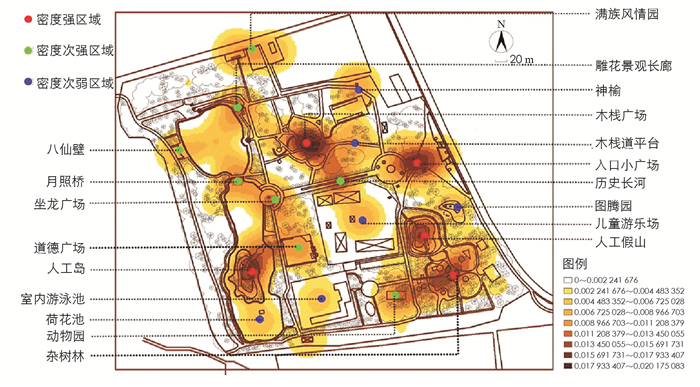

将不同的认知要素通过Arc GIS10.2软件进行空间叠置,并在此基础上,提取认知草图要素出现的频次进行核密度值分析.图中的颜色深浅及覆盖区域代表该区域内景点出现频次,由深至浅形成代表不同认知强度的“强”“次强”“次弱”和“弱”密集区(图 7).

核密度图显示平房公园的认知要素密度分布呈岛状且彼此间分布较分散,景观关联性较低.将景点按照认知强度由高至低分为4个层次,其中强度最高的景点有5个,认知性较强的景点8个,认知性次弱的景点6个,认知性弱的景点2个,不同认知强度代表景点特征见表 1.

对景观特点分析发现:

区域型景点普遍具有较强的认知性,这些景点多位于公园主要道路旁和主要景观轴线上,且景点内部景观要素类型丰富,设施种类多样,兼具游赏和休憩双重功能.

标志型景点认知强度受地理位置和周边环境影响.临近公园主要道路且周边配备游憩设施的标志型景点认知性较强;远离公园主要轴线,与其他景点联系薄弱的标志型景点认知性较弱.

节点型景点多认知性较强,这些景点与园区主要道路相连,景点内景观要素类型丰富,形式多样,整体人工化程度较高.服务设施配备完善,艺术性较强,满足使用者观赏和使用功能,是使用者游玩的汇聚地.

道路型景点的认知强度普遍较弱.铺装材质特殊的景点认知性要强于仅具有通行功能的景点.

属于边界型的景点较少,且此类景点多作为公园的“隐形围墙”,整体认知性较低.尤其是封闭性公园的边界景观更是使用者最容易忽略的设计对象[19].

使用者对认知要素的评价不仅仅受到视觉和审美影响,实际使用感受也会影响使者的评价结果,所以能够为使用者提供停留空间,并促进活动发生的公园区域,可以为使用者提供更深刻的使用感受,提升使用者的认知评价.

-

将景观偏好性地图与景观认知核密度图进行叠加(图 8),对比分析使用者景观偏好和景观认知结果异同点.从景观偏好与认知的结果分布存在较大差异,存在高度重叠区域以及高度差异区域.

1) 评价结果中高度重叠的区域主要有3个,分别为分区9、分区16和分区32.

分区9位于公园主要景观大道北侧景观中心.主要包含3个节点型景点:木制广场、草亭以及木栈道;1个区域型景点:开放性草坪.分区16位于平房公园西侧人工湖的湖滨,比邻公园主要环路,以节点型景点为主,包含公园内代表性景点2个:姊妹亭和人工岛,道路型景点1个:日照桥.分区32位于公园东侧主要道路旁,包含了2个公园的节点型景点,分别为人工假山和眺霞亭.

此类景观偏好和景观认知一致性的区域,主要有“高偏好+强认知”与“低偏好+弱认知”两种模式.高偏好和强认知性区域主要体现在功能上,此类区域承载公园内主要游憩活动,区域内景点类型多样,交通便捷程度高,景观小品艺术性较强,具有实用性和美观性.景观要素组合搭配合理,且活动空间的硬质景观使用舒适性较高.低偏好和低认知性区域主要表现在区域内景点类型单一,景观特点不突出,位置远离公园主要交通流线,且区域内景观设施稀少,无法承载多种使用功能.

2) 景观偏好与认知差异较大的分区主要有2个,分别为分区3和分区37.

分区3整体知性不强,但景观偏好较高.该分区位于公园西北角主路旁,区域内景点较少,仅包含标志型景点八仙璧;分区37景观偏好处于较低水平,但具有较强的认知性.该分区位于公园东南角密林区,远离公园主要交通路线,主要包含区域型景点杂树林以及节点型景点中心花坛.

景观偏好和景观认知差异较大的区域,有两种表现形式,分别为“高偏好+弱认知”与“低偏好+强认知”.高偏好弱认知性区域主要表现为使用功能突出,休息与停留设施较为完善,景观小品特色鲜明.但是在交通便捷程度与景点类型多样性上未见明显优势.偏好性较低而认知性较强的区域表现为交通便捷性低,功能使用低,但是景点内景观特征明显.这些区域内使用者对于道路配置与群体组合方面评价处于较低水平.

-

利用SPSS22对平房公园不同分区内的景点被认知数量和该分区景观偏好评价各指标层得分进行统计计算(景观偏好评价各指标层得分来自评价人员的的平均值).对景观认知强度与评价指标间的具体相关性进行Pearson相关系数讨论(表 2).

景观偏好评价指标中,道路设置,景观小品,空间环境以及硬质景观的评价与该分区内景观认知结果具有较明显的相关性,且都为正相关,即使用者对分区内的道路,景观小品,空间环境以及硬质景观偏好评分越高,则该分区的景观认知强度越高.其中景观小品的影响程度最高为0.680,表明使用者在对空间的认知以景观小品为媒介,景观小品的类型和数量会直接影响使用者对该处景观的整体认知.

3.1. 景观偏好地图与景观认知核密度图的绘制

3.1.1. 景观偏好强度地图的形成

3.1.2. 景观认知核密度图

3.2. 景观偏好和认知结果分析比较

3.2.1. 景观认知强度与偏好强度结果分布特征

3.2.2. 认知强度与偏好强度评价指标相关性分析

-

景观偏好与景观认知作为环境评价的重要方式,其内在评价原则对结果的影响存在一定规律.景观偏好评价结果的分布具有较好的连续性特征,具有相同景观元素分布的区域评价结果较为一致.景观偏好程度受区位、交通便捷程度、景点内容与功能服务设施方面的影响较大,能够较好满足使用者在安全性、美观性和舒适性方面要求的景点,评价较高.景观认知程度较高的区域相对独立,具有较强的分散式特征.同一区域内景点彼此之间影响较弱,连续性不强,不同类型景观认知强度由强到弱的分布顺序为:节点、区域、标志物、道路、边界.使用者对区域内的道路、景观小品、空间环境以及硬质景观方面景观偏好评价越高,则对该区域的认知度越高.

综合评价结果,发现公园中高偏好强认知性的景观区域具有景观类型丰富,域内景点与主要交通系统联系便捷的特点,此类区域内景点多邻近公园主要道路环线,且域内含有多个特征明确的区域型和节点型景点;仅包含区域型景点而缺少节点型景点,且缺少艺术性景观小品和游憩设施的公园区域虽具有较强的认知性但景观偏好程度较低;仅包含标志型景点,缺少游人停留空间的景观区域在景观偏好和景观认知评价中都处于较低水平.因此提高公园偏好与认知水平,提升公园整体利用率可以通过以下3个方面进行:①合理布置景点位置,科学规划园路系统,提高景点之间交通便捷程度;②丰富区域内设施与小品建设,为使用者创造活动与停留空间;③平衡各类型景观组合关系,加强公园内节点型景观与区域型景观建设同时,改善标志型与边界型景观.

-

在总结景观特征基础上,通过游憩者景观偏好和景观认知评价结果进行相似性与差异性两个方面的总结,于使用者对公园设计评价从公园整体布局到具体景观内容进行定性分析,是将景观偏好和景观意象的认知研究相结合的大胆尝试,研究希望从方法和技术上丰富景观评价的直观表现方式的同时,为提高城市公共空间景观质量和整体利用率提供参考.由于时间和人员限制,本研究在样本选取上比较单一,内容多以图表进行定性分析,未能对二者在评价内容上的联系进行数量化探讨,厘清二者的内在联系.在后续深入研究中应对这一方面进行深入探讨.

下载:

下载: