-

高教大计,本科为本,本科不牢,地动山摇. 2018年6月21日,教育部部长陈宝生在新时代全国高等学校本科教育工作会议上谈到,各高校在“双一流”建设中要加强一流本科教育.而专业实习是高等学校本科生培养方案中教学计划的重要组成部分,也是加强一流本科教学的重要综合性实践环节之一.将理论知识同生产实践相结合,是提高学生实践技能、促进学生适应就业环境、全面提高人才培养质量的重要教学环节[1-3].然而,随着我国现代农业的快速发展和高校教育体制改革的推进,高校农学类本科生专业实习开展过程中呈现出了一些困难和矛盾,实习效果有待进一步提高[4].为加强农学类本科生专业实习成效,将专业实习与毕业论文质量、学术情况、就业情况有机接轨,本研究对西南大学农学专业本科生近6年专业实习情况进行了分析,提出了农学类本科生专业实习存在的问题和实习模式优化建议,力争为国家培养一批具有创新精神和实践能力的高素质农业人才.

全文HTML

-

西南大学农学专业本科生专业实习是在第6学期(一般为3-8月)并在校内或校外指导教师指导下集中进行的,为期6个月.实习模式主要分为3类:1)承担创新项目,即承担了学院、学校或国家创新创业训练计划项目(简称“院创、校创、国创”)的学生,实习单位为项目指导教师所在单位,实习内容为所申请项目课题研究;2)校内实习(本研究校内实习学生中不含承担创新项目的学生),包括水稻研究所、油菜研究所、薯类研究所、玉米研究所、烟草研究所、特色作物研究所、饲料作物研究所等实习单位,实习内容为校内研究所课题;3)校外实习,包括中国农业科学院生物技术研究所、成都市农林科学院、重庆农科院特色作物研究所、重庆中一种业有限公司等实习单位,实习内容为校外实习单位课题.

-

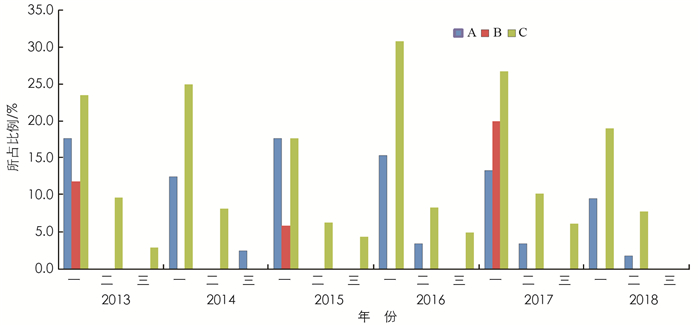

毕业论文成绩在论文查重、指导教师评阅、交叉评阅等环节后,经学生答辩,由5名专业指导教师组成答辩小组综合评定而成,成绩分为优、良、中、及格、不及格5个等级.从不同模式毕业论文成绩来看(图 1),承担创新项目的学生毕业论文质量明显较高,其次为在校内实习的学生,在校外实习的学生毕业论文质量相对较差.其中,在调查的所有年份中,承担创新项目学生毕业论文评级为优的比例均高于33%,2016届毕业生达到了53.8%.毕业论文质量良以上学生人数比例各年份也同样呈现创新项目最高、校内实习居中、校外实习最差的规律.其中,所有年份创新项目学生毕业论文良以上比例均高于90%,2013届、2014届、2017届创新项目学生毕业论文良以上达到了100%.而各年在校外实习的学生毕业论文质量总体均相对较差,2018届毕业论文质量良以上比例为46.5%.

-

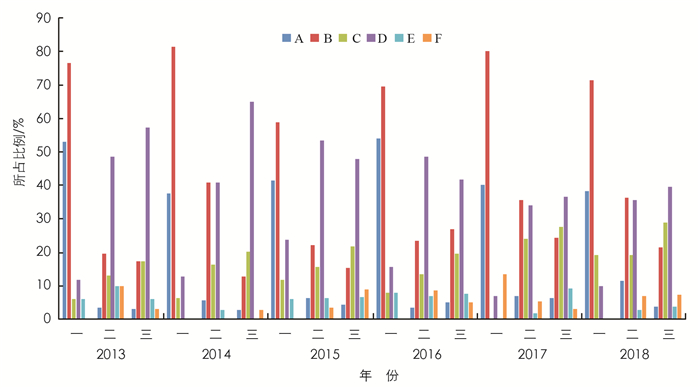

学生学术水平主要是根据学生参加院校级学术论文大赛获奖人数比例、市级及以上学术论文大赛获奖人数比例及以第一作者发表学术论文人数比例进行统计的(占当年同实习单位类别总人数的百分比).从不同实习模式学生学术情况分析(图 2)看,承担创新项目的学生院校级学生论文大赛获奖情况、市级及以上学术论文大赛获奖情况、发表论文情况各年均优于校内实习学生.校外实习学生学术论文大赛获奖及发表论文较少.其中,获得市级以上学术论文大赛奖项的学生均来源于承担创新项目的学生.

-

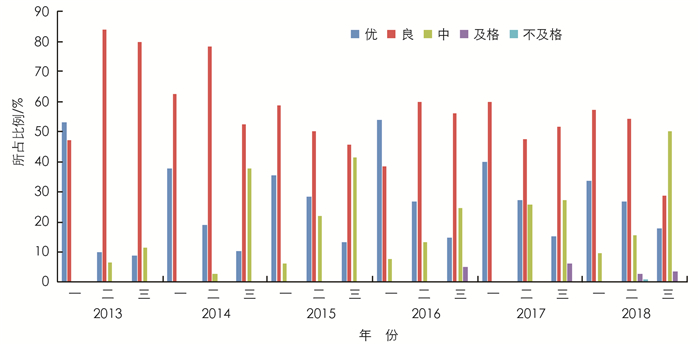

就业情况分为推免研究生、升学(含推免研究生)、公务员或事业单位、企业、创业或其他等方向,其他指待就业或自由职业等.不同实习模式学生就业情况(图 3)显示,各年承担创新项目的学生推免和升学率较高,其中2013届、2016届推免人数比例超过了该届承担创新项目学生总数的50%,2014届、2017届升学人数比例超过了80%.各年份校外实习学生就业方向为公务员/事业单位、企业、自主创业,总比例均高于承担创新项目学生、校内实习学生,除2016届校外实习学生就业方向为公务员/事业单位、企业、自主创业总比例为68.3%外,其余年份均高于70%.就业方向为其他的学生多出现在校内实习学生中.

1.1. 不同实习模式学生毕业论文成绩分析

1.2. 不同实习模式学生学术水平分析

1.3. 不同实习模式学生就业情况分析

-

从总体上看,当前农学类本科生专业实习主要分为校内集中实习和校外集中实习[5],因学科特殊性,存在一些共性问题.

-

因受作物生长季节的影响,农学类学生专业实习时间相对固定,多数高校农学类专业实习在第6学期、第6-7学期暑假或第7学期.实习时间虽然较长,但仍不能与大部分作物的全部生长周期相吻合.

-

农学类学生专业实习对基地要求较高,高校自身一般难以满足全部学生在校内集中实习.虽然很多高校同校外一些涉农企业、事业单位、科研院所建立了合作,但迫于运行成本或指导教师专业素质等因素的限制,学生实习基地不稳定,缺乏大规模的专业实习基地[6].

-

主要原因是学生对专业实习认识不足[7],农学类学生高考志愿录取时多为非第一志愿学生,较多学生大学期间辅修了第二专业,就业意向为非涉农方向或实习期间想利用更多的精力准备考研等,其专业实习热情度不高[8].从实习类别上看,以西南大学农学专业为例,也存在一些问题.

-

虽然实习模式只分了创新项目、校内实习、校外实习3类,但校内实习单位包含了多个研究所,各研究所研究的作物类型不同.校外实习有多个实习基地,实习地点、研究方向也各不相同.限于各实习单位要求,学院要统筹考虑各实习单位人数,难以满足每个学生的第一志愿.

-

从图 1、图 2中可以看出,校外实习学生的毕业论文质量和学术水平相对偏低.原因是校外指导教师指导学生热情缺乏,更多的是让学生协助其完成课题研究,对学生学术水平培养和毕业论文指导力度不够[9].

-

从图 3中可以看出,待就业学生多来源于校内实习学生.原因为部分校内实习学生选择校内研究所实习是自身不想走出校园去社会上历练或者就业意向并不明确而随波逐流准备考研等,学生缺乏明确的职业规划.

-

学校、学院投入大量人力、物力、财力进行拔尖创新人才培养.从近几年来看,无论是毕业论文质量、学术水平还是就业质量整体都较为良好,但对其他同学的带动性不够,全院学生整体水平有待进一步加强.

2.1. 实习时间与作物生长周期难以吻合

2.2. 实习基地较为分散且不稳定

2.3. 学生参与专业实习的积极性不高

2.4. 学生实习第一意愿难以满足

2.5. 校外实习指导教师指导热情缺乏

2.6. 校内实习学生职业规划不明确

2.7. 创新项目学生带动性不够

-

平衡课程时间和实习时间.第4学期初落实创新项目、校内实习学生实习单位及指导教师,落实校外实习学生校内指导教师.学生利用课余时间提前进入实习或毕业论文课题研究,第4-5学期进行分散时间实习,第6学期进行集中时间实习,以便了解作物生长的全周期,提高实习和毕业论文质量.

-

目前,学生实习基地数目较多,对于指导学生实习、毕业论文质量、学术水平较差的实习基地进行淘汰,加大对稳定高质实习基地的建设力度[10].

-

增设专业认知理论与实践课程,从学生入校起加强学生专业认知教育,使学生走出对农业认知的误区[11],培养学生热爱现代农业,力争为我国农业现代化发展和乡村振兴作贡献.

-

实习前动员学生填写实习志愿,并根据实习志愿确定各实习单位学生人数.尽最大限度满足学生实习志愿,从而提高实习效果.

-

针对校外实习学生,学院应加强与校外实习单位的沟通,明确校外指导教师职责,并为校外实习学生配备校内指导教师,使学生在校外指导教师的指导下顺利完成实习和毕业论文数据采集,在校内指导教师的指导下顺利完成毕业论文写作等.

-

在实习前加强学生职业生涯规划指导,让学生尽早地明确自己的就业意向.对有志于考研的同学可安排在校内科研实验室或到中国农科院等高水平科研机构实习,实习内容以主要完成创新实验项目为主;对本科毕业就准备就业的学生,可安排到校外农业高新技术企业、研发与推广并重的省市级农科院或校内团队实习,实习内容以技术研发与推广为主,全面提高实习质量和就业质量.

-

实习过程中定期开展实习经验交流,实习结束后向低年级同学做实习汇报,加强优秀学生示范作用,带动周围同学共同进步.

3.1. 合理安排实习时间,提前落实学生实习单位及指导教师

3.2. 筛选稳定高质的实习基地

3.3. 加强专业认知教育,提高农学类学生专业认可度

3.4. 根据学生意愿,协调落实学生校内外实习单位

3.5. 提高学生校外实习指导教师要求,为校外实习学生配备校内外双导师

3.6. 加强学生职业生涯规划指导,专业实习也要“因材施教”

3.7. 促进学生相互交流,充分发挥承担创新项目学生带动作用

-

优化农学类本科生专业实习模式,是适应我国现代农业的快速发展和高等学校教育体制改革的有力举措.根据西南大学农学专业6年的实践探索,归结出相对完善的专业实习举措,充分发挥各方优势,因势利导、因材施教,切实提高学生专业实习质量、毕业论文质量、学术水平和就业质量,力争为“双一流”建设助力,为国家培养更加优秀的农科人才助力.

下载:

下载: