-

地表辐射收支和能量平衡过程,作为陆面过程重要分支,是地面能量来源及物质、能量交换的基础,集中反映地—气耦合过程中的能量纽带作用[1].开展辐射及其地表能量特征的研究,对解释气候变化的许多现象及其机理有非常重要的作用,是全球气候变化及异常研究中关注的重要方面[2].东北地区是全球变化最为敏感的区域之一.由于气候变化的影响,该地区的能量水分循环过程和局地气候效应发生了显著变化[3].近30多年,中国北方的季节性干旱化严重威胁这些地区的生存环境,导致当地水资源匮乏、生态环境退化和荒漠化等一系列环境问题.对于该地区环境问题的成因、变化、预测及其对策受环境科学、地球科学等领域的高度关注.

以往大多数陆气相互作用及辐射能量收支的研究针对的是稀疏植被下垫面、受人类活动影响较小的荒漠戈壁西北干旱区、黄土高原和青藏高原地区[4].例如:黑河流域遥感试验[5]、西北干旱区陆气相互作用野外观测试验[6],第三次青藏高原大气科学试验[7].近年来,我国在东北半干旱地区吉林通榆也建立了观测试验站,开展“干旱化和有序人类活动”长期的观测[8],对陆气通量交换过程中一年四季连续的日、月及季节变化规律做出探讨.兰州大学也在西北半干旱区建立了“半干旱气候与环境”(SACOL)观测站,对中国北方半干旱地区的能量平衡、水分循环和物质交换状况进行长期观测[9].

锦州通量观测站位于我国东北半湿润和半干旱的交界地带,代表了我国东北半干旱区环渤海区域的下垫面状况.本研究利用2015年锦州通量观测站实测资料和中国地面气候资料日值数据集(V3.0)资料,对锦州通量观测站地表辐射收支、能量平衡、地表反照率和能量闭合度等方面进行分析和讨论,分析研究锦州地区地表辐射和能量变化特征,可以填补对我国东北半干旱区下垫面能量辐射收支研究的不足,有助于认识和了解该地区辐射收支对干旱区气候变化的响应过程.

全文HTML

-

锦州市位于辽宁省的西南部,“辽西走廊”东部,是连接华北和东北两大区域的交通枢纽,境内山脉连绵起伏,地势西北高,东南低,由西北向东南依次为低山区、丘陵区、平原区.全市土地结构大体是“五山一水四分田”.锦州市地处欧亚大陆东部,属暖温带半湿润气候,春季温和多风,夏季高温多雨,秋季温凉晴朗,冬季寒冷干燥,降水集中,风力较大.据数据统计,锦州年平均气温为7.8~9.0 ℃,自南向北降低,年极端最低气温为-31.3 ℃,年极端最高气温为41.8 ℃,年无霜期144~180 d.年平均降水量为567 mm,降水四季分布不均,60%~70%集中在夏季[10-11].本研究数据取自锦州通量观测站,站点地处41.14 °N,121.20 °E,海拔22 m,面积0.5 km2,仪器观测高度3.3 m.锦州通量站周围地表环境如图 1所示.

-

本文选取无缺测、质量较高的2015年8月和12月连续通量观测站实测资料.包括每半小时一次的净辐射Rn、向下短波辐射Sd、向上短波辐射Su、向下长波辐射Ld、向上长波辐射Lu、感热通量H、潜热通量LE、5 cm和10 cm土壤湿度、2 m气温和相对湿度数据,以及中国地面气候资料日值数据集(V3.0)中的每日降水量数据.本研究利用以上资料对锦州地区冬夏两季的辐射传输各分量、地表能量通量和地表能量平衡状况进行对比分析.

锦州通量观测站所使用的仪器和型号为[12]:空气温湿度计(HMP45C)、水汽和CO2分析仪(Li-Cor,Li7500)、土壤湿度计(Campbell,CS616)、土壤热通量板(REBS,HFT-3和HFP01probe)、辐射计为Kipp & Zonen,CNR-1. CNR-1净辐射传感器是由KIPP & ZONEN公司生产的一款研究级的净辐射传感器,由一对CM3短波辐射传感器和一对CG3长波辐射传感器组成. 4个传感器分别用于测量向下、向上短波辐射和向下、向上长波辐射,4个探头的灵敏度系数相同.辐射仪器的响应光谱为305~2 800 nm(短波),5 000~50 000 nm(长波),响应时间为18 s,额定灵敏度为7~15 μV/(W·m-2),短波灵敏度为10~35 μV/(W·m-2),长波灵敏度5~35 μV/(W·m-2).

1.1. 研究区域

1.2. 数据资料概况

-

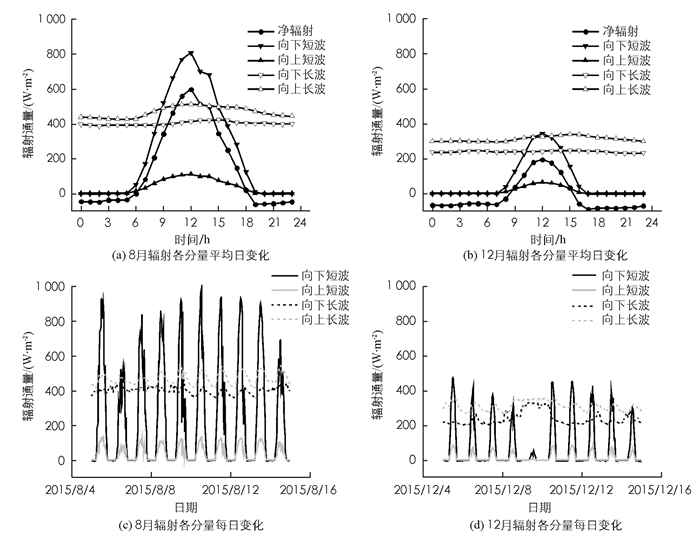

地表接收的辐射分为太阳向下短波辐射和大气向下长波辐射.太阳辐射经由大气层时受气体分子及气溶胶粒子等的吸收和散射,到达地表的总辐射较大气上界有所削弱.太阳高度角越大,地表单位面积所获得的太阳能量越强.因此,到达地表的太阳短波辐射主要由太阳高度角和大气透明度共同决定.由图 2可以看出,锦州8月(图 2a)和12月(图 2b)到达地表的向下短波辐射均有明显的日变化特征,大气向下长波辐射日较差较小.从日出开始,向下短波辐射逐渐增大,达峰值后逐渐降低,直至日落达最小.向下短波辐射与太阳高度角的日变化特征基本一致,早晚最小,中午时最大. 8月在11:30(北京时间,下同)达最大,为826.5 W/m2(图 2a),12月较8月滞后1 h,峰值仅有350.4 W/m2(图 2b). 8月和12月向下短波辐射日积分总量分别为21.6 MJ/m2和6.7 MJ/m2,与同期黄河源区高寒湿地观测结果[13]相比,锦州地区夏季积分值略高,而冬季仅为其一半左右.由图 2a可见,8月向下短波辐射呈“单峰”形式,在午后有明显波动.由于锦州地区的汛期为6-9月,降水较为集中,其中7,8两月的降水量约占全年的一半(图略),本研究时段正处于降水比较充沛的8月,近地层湿度较大.经过太阳短波辐射加热,位势不稳定能量积累,易形成不稳定层结,午后易形成对流云.经过云体的反射、吸收、散射等过程,削弱了到达地面的太阳短波辐射.而12月向下短波辐射日变化较为平缓,说明冬季午后受云雨天气影响较小.

大气对光谱吸收有显著的选择性,大气向下长波辐射主要受大气状况、气溶胶浓度以及云况等因素的影响. 8月大气向下长波辐射(图 2a),没有明显的日变化特征,峰值出现在15:00左右,日变化范围介于387.3~423.5 W/m2之间,日积分值为34.7 MJ/m2. 12月(图 2b)向下长波辐射日变化呈波动状,峰值出现在15:00左右,日变化范围介于229.8~247.3 W/m2之间,与黄河源区高寒湿地年平均日变化相当[13],日积分值为20.7 MJ/m2.冬夏两季锦州地区大气向下长波辐射日总量均高于同期黄河源区高寒湿地[5],也比西北干旱区夏季绿洲系统的向下长波日总量略高5~7 MJ/m2左右[14].

地表在吸收辐射的同时也反射短波辐射和发射长波辐射. 8月地面向上长波辐射在中午11:30达到峰值,约为500 W/m2左右(图 2a).其峰值出现时间与向下短波辐射基本重合,比大气向下长波辐射早3 h.而冬季太阳短波辐射和地表温度日变化特征一致性不如夏季(图 2b).冬季地面向上长波辐射峰值为340 W/m2,出现在14:30左右,滞后于太阳短波辐射,与大气向下长波辐射最大值出现的时间基本重合.这说明,在夏季,该地区向下短波辐射对地面的加热起最主要作用;而在冬季向下短波辐射和大气向下长波辐射对地表的加热作用都不容忽视.夏季地面向上长波辐射平均日累积总量达40 MJ/m2,冬季为27 MJ/m2,两季统计值均高于同期黄河源区高寒湿地[5],也比西北干旱区夏季绿洲下垫面的积分值略高2 MJ/m2,但比戈壁地区低3 MJ/m2.说明锦州雨养农田下垫面要比干旱区灌溉农田更容易出现地表能量亏损[14].

由图 2a,b均可看出,由于地表的昼夜温差,夜间地表温度较低,地面向上的长波辐射明显低于白天.由于地表一直向外辐射能量,即使有大气向下长波辐射的保温作用,地表仍处于热量损失状态.因此在日出前地表温度达最低,地面长波辐射也最小.

到达地面的短波辐射,一部分被地表吸收,另一部分被反射.由图 2可知,地面向上短波辐射日出后逐渐增大,8月在11:30达到最大值110 W/m2,12月在12:30达最大值65 W/m2,冬季约为夏季的一半左右. 8月午后存在明显波动,12月变化较平滑.日落后至翌日日出前,由于夜间无向下短波辐射,地面向上短波辐射也为0. 8月和12月向上短波辐射日积分值分别为3.2 MJ/m2和1.3 MJ/m2,分别占向下短波辐射的15%和19%.一般来说,向下短波辐射约有4/5被地表吸收,只有少部分被直接反射回大气.锦州地区地表吸收比例高于黄河源区高寒湿地(3/4)[13].比西北干旱区绿洲生态系统值小约2 MJ/m2,地面向上短波辐射日总量的季节变化,以及日变化特征都与向下太阳短波辐射一致.

图 2c为8月5-14日连续10天观测的辐射分量,期间以云雨天气为主,只有少数几天为晴天,晴天时向下短波辐射呈完美弧形.向下短波辐射峰值平均为850 W/m2左右,晴天峰值可达950 W/m2左右,与西北干旱区金塔绿洲相差不大[14],但明显低于青藏高原地区的玛曲高寒草甸(1 200 W/m2)[15]和那曲地区(1 210 W/m2)[16].由于云和水汽的影响,阴天时太阳向下短波辐射较晴天低且呈波动状.向上短波辐射和向上长波辐射有明显“单峰型”日变化特征,晴天时变化曲线平滑,云雨天气多波动.向下长波辐射仅在晴天时有一定的日变化特征,并且只有在连续几天晴好天气后才会与白天向下短波辐射表现出一致的变化趋势. 图 2d为12月5-14日各辐射分量的连续观测变化.向下短波辐射峰值平均为376 W/m2,晴天峰值可达405 W/m2左右.与夏季不同的是,无论晴天还是阴天向下长波辐射都没有明显的日变化特征,此时向上长波辐射与向下短波辐射的日变化出现较大波动. 12月9日,向下太阳短波辐射异常减小,而向下和向上长波辐射偏高.这是由于12月9日近地面2m处相对湿度由30%迅速升高到85%左右.已有研究表明,随着云量和水汽的增加,向下短波辐射减小,向下长波辐射增大[13, 17].

-

地表净辐射Rn是各辐射分量相互平衡的结果,是气候变化的重要驱动力,可表示为:

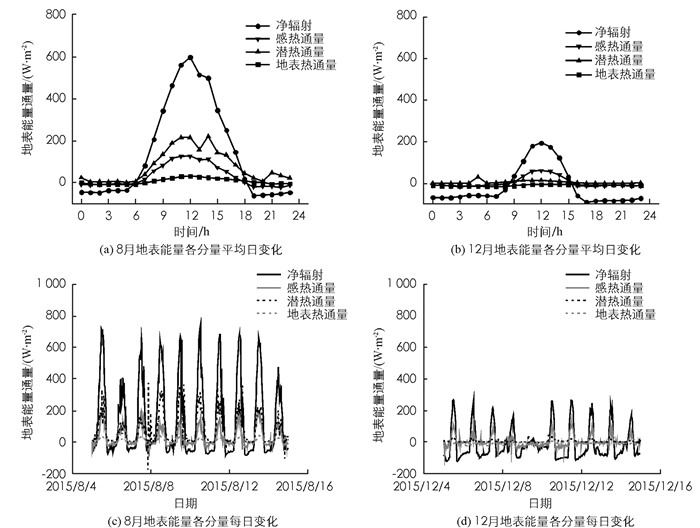

式中:Sd为向下短波;Su为向上短波;Ld为向下长波;Lu为向上长波;Rn为正值时表示地表净盈余能量,反之表示地表净亏损能量.由图 3a,b可知,锦州地区净辐射日变化特征与向下短波辐射较为一致. 8月和12月地表净辐射的变化范围分别为-67.6~610.9 W/m2和-90.9~198.5 W/m2. 8月白天净辐射为正,且变化范围较大,说明地表接收大量来自大气和太阳的能量;而夜间地表净辐射为负值,且负值变化范围相对较小.相对而言,冬季白天净辐射正值变化范围小,夜间负值变化范围大.太阳初升和日落前,由于太阳辐射较弱,地表向上的长波辐射也较小,地表处于失热状态,净辐射为负值.日出后1h净辐射开始转为正值,夏季正值时间持续12 h,冬季仅维持7h. 8月净辐射平均日积分值达12.73 MJ/m2,而冬季为-0.94 MJ/m2.说明地表能量在夏季盈余,冬季亏损.

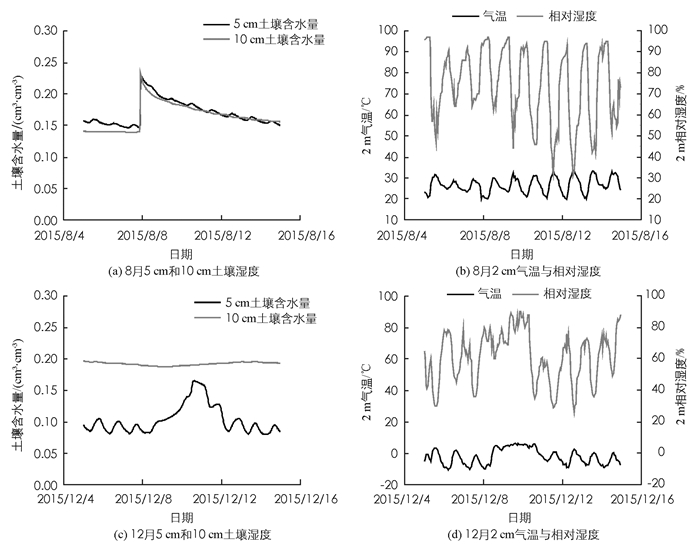

土壤湿度决定了净辐射在感热和潜热通量上的分配,地面接收的净辐射热通量要先消耗一部分用于土壤水分蒸发,剩余部分用来加热地面,形成地气温差,转变成感热通量.由图 3可知,锦州8月和12月感热和潜热随净辐射有相同的增减趋势,由于风、温、湿等因素日变化的影响,它们的变化并不平滑,有多个峰值. 8月感热和潜热峰值分别为144.6 W/m2和220.7 W/m2,平均值分别为31.4 W/m2和79.3 W/m2;12月感热和潜热峰值分别为70.7 W/m2和15.6 W/m2,平均值分别为3.4 W/m2和5.0 W/m2.夏季潜热通量显著高于感热通量,说明该地区夏季陆-气间能量交换以潜热为主. 8月夜间感热基本为负值,平均值为-11.6 W/m2,表明夜间能量由大气向陆地传输,这也与西北干旱区的研究结果相一致[14].由于冬季相对干燥,土壤含水量远小于夏季(图 4a,c),植被蒸腾作用较夏季弱,白天感热通量明显高于潜热通量,并且均为正;夜间地面强烈辐射降温,使地表温度低于大气,感热通量呈负值,最低可达-23.8 W/m2,平均值为-10.9 W/m2,此时潜热通量也有少数时次为负值.说明该地区冬季陆-气间能量交换,白天感热加热大气,夜间地面吸收大气感热.

由于地表热通量难以直接测得,本研究通过土壤温度、土壤体积含水量和5 cm深度的土壤热通量计算得到,计算公式如下[18]:

式(2)中:G为地表(0 cm)热通量;Gz为5 cm土壤热通量;Cs为土壤体积热容量;T为0~5 cm土壤平均温度;z为土壤深度5 cm.式(3)中:(1-ηsat)ρdCd为干土壤体积热容量,锦州土壤质地为黏土壤[12],根据参考文献[18]取值为1.23 MJ/(m3·K);ηw为5 cm土壤体积含水量;ρw为液态水密度(1.0×103 kg/m3);Cw为液态水的比热容,即4.18×103 J/(kg·K).

由图 3c,d可以看出,地表热通量的量值远小于感热和潜热. 8月和12月地表热通量日变化范围分别为-10.6~32 W/m2和-15.8~-4.9 W/m2,并且最小值出现在日出前.地表热通量夏季白天为正,夜间为负值,表示白天地表向土壤传递热量,夜间相反.而冬季地表全天均由土壤向地表传递热量[4].上文分析表明,地表能量在夏季盈余,冬季亏损,所以夏季地表盈余的能量被存储到深层土壤,在冬季释放,补充冬季的能量亏损.

对比图 3c和图 4a,虽然平均而言夏季潜热通量大于感热通量,但在8月5-7日由于土壤含水量下降,对应的潜热通量不断降低,到8月7日,感热通量大于潜热通量. 8月8日降水后土壤湿度升高,潜热随之升高,感热随之降低.潜热峰值与土壤含水量呈相同变化趋势,感热峰值与之相反.晴天净辐射最大可达746.3 W/m2,平均峰值为698.8 W/m2.由图 3d可以看出,12月份地表热通量基本处于零值以下,潜热通量与净辐射变化特征一致,量值明显低于感热. 12月晴天净辐射峰值为253.7 W/m2,只有8月份的36%.

-

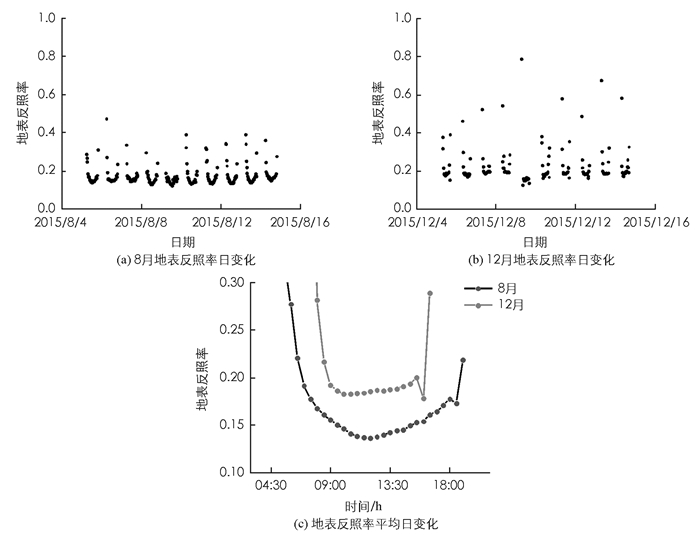

地表反照率是影响陆-气之间辐射能量分配和局地大气环流的重要因素,对全球气候变化有重要影响.反照率主要受土壤颜色、湿度、粗糙度、植被覆盖等下垫面物理属性,太阳高度角,天气状况等影响. 图 5为锦州通量站8月和12月地表反照率日变化曲线.地表反照率对浅层土壤湿度十分敏感,8月7日晚发生降水后,8日土壤含水量急剧升高(图 4a),同时地表反照率明显降低(图 5a),随后几天土壤含水量逐渐降低,反照率逐渐回升. 12月5日至8日,土壤含水量逐渐降低(图 4c),反照率随之升高(图 5b);12月9日土壤含水量明显升高,反照率急剧下降.根据Fujimaki等、Liu等和Gu等的研究[19-22],地表反照率和土壤湿度的关系曲线上存在一个临界值,当土壤湿度值低于临界值时,地表反照率随土壤湿度的增加而减小;当土壤湿度高于临界值时,地表反照率随土壤湿度增加而增加. Liu等[20]发现此临界值约在土壤湿度为0.15~0.40 cm3/cm3的范围内,并且受土壤水动力学特性影响.由图 4d看出,12月9日2 m高度处气温由负值转为正值,同时相对湿度降低.陈向红[23]指出,当气温低于0 ℃时,反照率随气温的升高而降低,两者近于负指数关系;当气温高于0℃时,反照率随气温的变化不明显或基本不随气温变化.锦州地区夏季晴天地表反照率的平均值为0.17,低于冬季晴天的地表反照率(0.22),与同期理塘(0.17)接近,小于藏北那曲地区(0.19)、海北高寒草甸(0.19)、鄂陵湖湖滨高寒草甸(0.21),远小于敦煌绿洲稀疏植被站(0.23)[24-26].

图 5c为8月和12月反照率平均日变化特征曲线.总体可以看出,清晨和傍晚太阳高度角较小,反照率偏高,当太阳高度角增大到一定值后反照率基本不变.锦州12月的平均地表反照率(0.21)明显高于8月(0.18).其原因可能是:① 8月和12月分别对应作物生长期和非生长期,夏季地面植被覆盖度高,农作物叶面肥硕,对太阳辐射吸收率高;到了冬季作物枯萎,叶面枯黄甚至露出裸露地面,吸收的太阳辐射偏少. ②锦州地区夏季水分充沛,土壤湿度较冬季明显偏高,导致反照率降低;③冬季锦州平均温度低,地表可能有雪覆盖也是造成冬季地表反照率偏高的一个原因.

-

观测试验中的地表能量不闭合问题普遍存在,资料分析中经常发现能量不平衡现象[27].由于数值模式都建立在地表能量平衡的基础之上,过多的闭合度偏差是不能接受的.利用观测陆面参数来改善数值模式陆面过程方案和模拟结果,对能量闭合与能量分配状况的评估很有必要.

地表热量平衡为如下形式:

式中:H和LE分别为感热通量和潜热通量;Rn为净辐射;G为地表热通量;S为地面与涡动相关系统传感器高度之间空气中或植被冠层热储存量,由于半干旱区植被稀疏且冠层高度较低,可以忽略不计;Q为其他形式的热储量,较净辐射为小项,通常忽略不计.

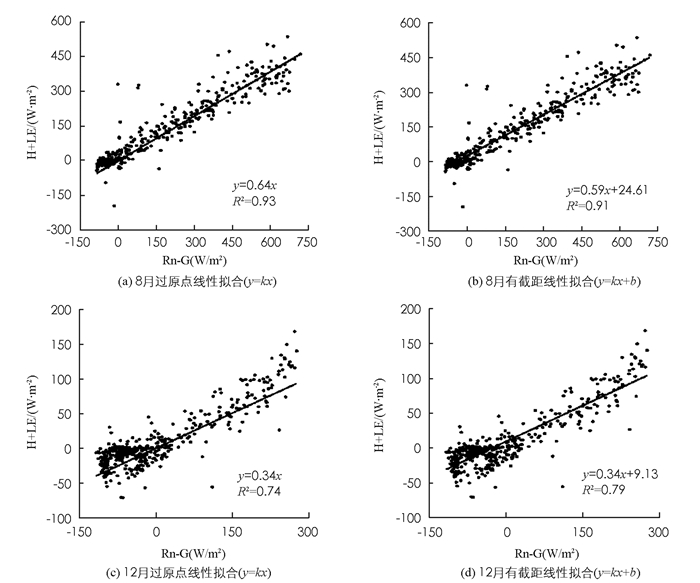

图 6中采用了两种不同的拟合方法来评估锦州站冬夏的能量闭合度,为更好地评估能量闭合度,已经剔除降水和数据质量较差的时次,相关系数R2代表线性拟合的程度.对比两种拟合方法在不同月份得到的闭合度的大小(斜率)和相关系数R2,夏季8月y=kx得到的闭合度高且相关性好;冬季两种拟合方式得到的闭合度一致,y=kx拟合的相关性稍差.对比结果发现,无论哪种拟合方法,冬季能量闭合度都远低于夏季,这与SACOL站[28]的观测结果一致.利用有截距线性拟合法求得8月和12月的能量闭合度分别为0.59和0.34,截距分别为24.61和9.13,闭合度均低于同期SACOL站[28]. 12月能量闭合度偏低的原因可能是,冬季边界层较稳定,湍流通量计算值存在较大偏差,另外在东北环渤海地区,土壤温度较低,土壤的传导和扩散变化的差异较大.

表 1给出了土壤热储量对能量闭合度的影响.不考虑土壤热储量时,即直接用5 cm观测的土壤热通量,不考虑观测层以上损失的能量;考虑土壤热储量时,用地表热通量G,即用Rn-G作为有效能量.考虑土壤热储量后闭合度均提高了3%左右,且线性拟合效果均有所提高.以上表明能量在5 cm以上土壤中传输时会损失,说明无论夏季还是冬季,在计算能量平衡时土壤热储量都不可被忽略.

表 2对比分析了在考虑土壤热储量情况下,白天、夜间和全天能量闭合度.把短波辐射零分界时刻作为划分白天和夜晚的依据,8月白天为06:00-18:00时,夜间为19:00-05:00时;12月白天为08:00-16:00时,夜间为17:00-07:00时.结果发现,只考虑白天得到的能量闭合度比综合全天所得到的能量闭合度分别高2%和17%.夜间数据所得到的能量闭合度低于20%,且R2也较低.夏季夜间的影响并不是很大,在考虑能量平衡时可以忽略夜间数据.而冬季夜间的数据影响较大,不可忽视.

在实际观测中,能量不平衡现象普遍存在[29-31],国外观测试验也有类似结果.加拿大萨斯喀彻温省北方森林白天的能量闭合度约为0.87[32],印度西部塔尔沙漠的能量闭合度约为0.71[33].造成能量不闭合的原因有很多,如仪器的观测精度、测量误差、不同观测仪器观测源区的差异、土壤热储量的估算值和湍流通量的计算误差、植被冠层到观测高度间的能量储存以及能量的源汇项被忽略、低频中尺度对流[34]、复杂地形或非均匀下垫面产生的平流误差[35]等.

2.1. 地表辐射传输特征分析

2.2. 地表能量收支特征分析

2.3. 地表反照率变化特征

2.4. 能量闭合度分析

-

1) 锦州地区向下短波辐射8月和12月日积分总量分别为21.6 MJ/m2和6.7 MJ/m2.向下短波辐射最大值可达826.5 W/m2. 8月近地层湿度较大,位势不稳定能量积累,在午后易影响到达地表的短波辐射.地表长波辐射平均日积分总量8月达40.4 MJ/m2,12月为27.0 MJ/m2.净辐射平均日积分值夏季达12.7 MJ/m2,而12月为-0.94 MJ/m2,说明地表能量在夏季盈余,冬季亏损.夏季白天地表向土壤传递热量,夜间相反.而冬季地表全天均由土壤向地表传递热量.所以,夏季盈余的能量存储到深层土壤中,在冬季时释放.

2) 锦州地区8月感热和潜热峰值分别为144.6 W/m2和220.7 W/m2,12月感热和潜热峰值分别为70.7 W/m2和15.6 W/m2.夏季潜热通量显著高于感热通量,说明锦州夏季陆-气间能量交换以潜热为主,冬季以感热为主.

3) 锦州地区8月晴天地表反照率平均值为0.17,低于12月晴天的地表反照率(0.22).夏季和冬季反照率平均日变化特征曲线均呈不规则的“U”型特征.锦州冬季的地表反照率明显高于夏季,原因有以下几点:① 8月和12月分别对应作物生长期和非生长期,夏季作物叶面积较大,被植被覆盖度较高,对太阳辐射吸收率高;②到了冬季作物枯萎,叶面枯黄甚至露出裸露地面,吸收的太阳辐射偏少;③夏季土壤湿度较高也导致反照率低,冬季地面有冰雪覆盖造成冬季地表反照率偏高.

4) 锦州地区冬季能量闭合率远低于夏季.原因可能是,冬季边界层较稳定,湍流发展条件不够充分,湍流通量计算值存在较大偏差.不考虑土壤热储量时夏季和冬季能量闭合度分别为0.62和0.33,考虑土壤热储量后闭合度在两季提高了2%~4%,且线性拟合效果均有所提高.在计算地表能量平衡时,夏季夜间数据可以忽略,而冬季夜间的数据影响较大,不可忽视.

下载:

下载: