-

人口、经济与环境之间的相互关系可以促进或制约区域综合发展水平[1-2],探究三者之间的关系是融入“一带一路”的基础研究工作.随着“一带一路”战略不断推进,区域间良性互动、协调开发的新格局逐步形成,但综合发展中各关键系统不平衡、不可持续问题依然存在[3-4].因此,探索“一带一路”省(直辖市、自治区)区域人口、经济与环境耦合协调规律,揭示其空间关系以及影响因素,对提高沿线省(直辖市、自治区)的综合发展水平具有重要的理论和实践意义.

近年来,由于人口红利下降以及区域经济增长引发一系列的环境问题,人口系统与经济系统、环境系统的协调发展逐渐引起学术界的重视[5-7].肖周燕[8]以经济增长阶段为切入点,依据“各态遍历”假说,总结了人口、经济与环境系统发展演变的规律;Hunter等[9]提出“共享社会经济路径”的研究框架,分析城市化与能源消耗等人口-环境关系对气候的影响.在研究方法上,神经网络模型、耦合协调度模型、隶属度函数模型等非线性模型逐渐成为测度系统协调水平的主流研究方法[10-14].通过文献梳理,发现相关研究没有考虑人口、经济与环境系统耦合协调的区域空间相关性和空间溢出效应,鲜有利用空间计量模型进行影响因素分析,导致研究结论仍不够准确.

本研究建立耦合协调模型,选取“一带一路”倡议所涉及的18个省(直辖市、自治区),其中“一带”13个省(直辖市、自治区),“一路”5个省(直辖市)作为研究区域,定量测度2007-2016年我国“一带一路”各省(直辖市、自治区)的人口、经济和环境系统的耦合协调水平.利用空间计量模型分别探究人口、经济和环境耦合协调的空间相关程度以及影响因素,并提出宏观政策建议.

全文HTML

-

在借鉴相关研究[15-20]的基础上,构建“一带一路”省(直辖市、自治区)人口、经济与环境耦合协调指标体系(表 1).数据来源于2008-2017年的中国统计年鉴、中国城市统计年鉴、中国环境统计年鉴、各省(直辖市、自治区)统计年鉴以及统计公报,部分环境数据来源于政府的年度公报.

-

先对评价指标数据进行无量纲标准化处理(u″ij),然后计算评价指标的信息熵(ej),即

其中,$k=1 / \ln (n)>0, P_{i j}=\frac{u_{i j}^{\prime \prime}}{\sum\limits_{i=1}^{m} u_{i j}^{\prime \prime}}$

再计算评价指标的熵权(Wj),结果见表 1.

-

耦合指在区域发展中,两个及以上系统和系统内部要素之间相互影响、相互关联的现象.耦合度度量了系统间相互作用的强弱程度[11].本研究3个子系统耦合度模型为

协调度是指在区域发展中,两个及以上系统或系统要素之间一种良性的相互关联水平,模型为

其中,D为人口、经济与环境系统耦合协调度;C为人口、经济与环境系统耦合度;T为人口、经济与环境系统协调指数,T∈[0, 1];α+β+γ=1.

参照相关研究[21-22],将人口、经济与环境系统的耦合协调水平分为失调衰退、过渡调适、协调发展3个阶段,每个阶段再细化为3~4个水平(表 2).

1.1. 指标体系及数据来源

1.2. 指标计算

1.3. 耦合度和协调度模型

-

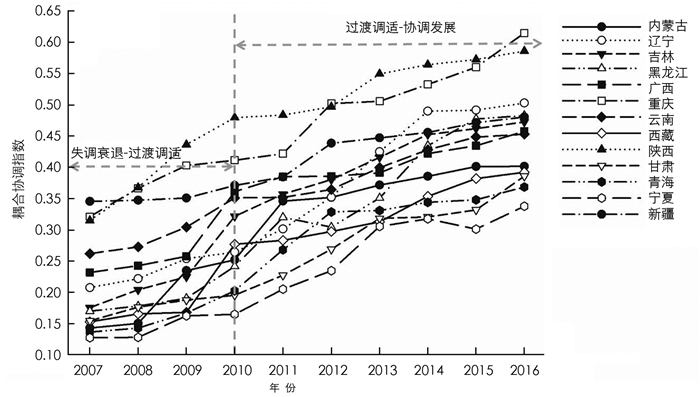

通过上述计算,获得2007-2016年“一带”省(直辖市、自治区)人口、经济、环境耦合协调指数(图 1).

如图 1所示,2007-2016年“一带”各省(直辖市、自治区)人口、经济与环境的耦合协调指数均呈现出波动上升趋势,但整体偏低(< 0.6),处于“失调衰退”到“过渡调适”阶段(表 1).其中,2007-2010年只有陕西(0.436)、重庆(0.403)两省(直辖市)从“失调衰退”阶段进入到“过渡调适”阶段,其余11个省(自治区)仍处于“失调衰退”阶段;2011-2016年,仅甘肃(0.385)、青海(0.368)及宁夏(0.337)处于“轻度失调衰退”阶段,其余省(直辖市、自治区)均进入“过渡调适”阶段.

如图 1所示,整体上“一带”各省(直辖市、自治区)前一年的耦合协调指数上升轨迹会延续到后续的年份,由此可以判断,这些省(直辖市、自治区)的人口、经济与环境的耦合协调水平在今后较长时期内仍能保持上升的趋势,在没有较大干扰的情况下,将会进入“协调发展”阶段的较高水平,但此过程存在明显的区域差异.如:辽宁在2010年的耦合协调指数(0.254)处于“中度失调衰退”水平,但到2016年则到达“勉强耦合协调”(0.503)水平,同属东北地区的吉林和黑龙江也存在类似轨迹;青海虽然耦合协调处于较低水平,但在2012年之前一直平稳上升,之后升幅收窄.

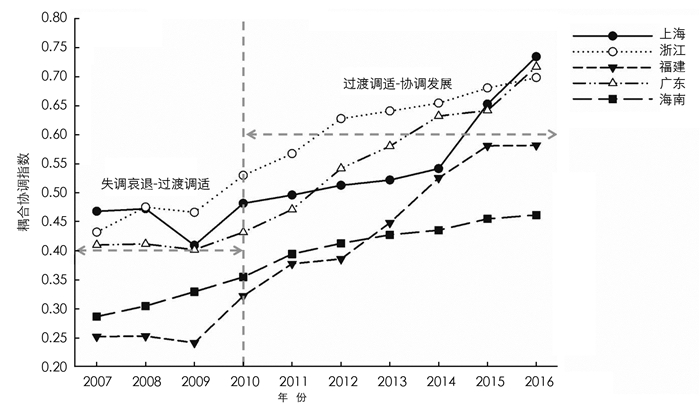

如图 2所示,2007-2016年“一路”省(直辖市)人口、经济和环境的耦合协调性指数呈波动上升趋势,并有明显的区域差异,上海、浙江、广东从“过渡调适”阶段上升到“协调发展”阶段;福建、海南则从“失调衰退”阶段上升到“过渡调适”阶段.上海、浙江的耦合协调上升轨迹基本相同,这主要是因为两地均位于长三角地区,区域发展条件相似. 2015年后,广东的耦合协调指数与沪、浙的差距大幅缩小,变化趋同,预示着3个系统耦合协调的区域差异明显降低. 2007-2010年,除海南外,上海、浙江、广东、福建的耦合协调指数出现小幅下降后又恢复上升,这与其受2008年全球金融危机的影响有关.此外,海南的耦合协调指数在研究期内上升缓慢,反映出海南的人口、经济与环境3个系统间仍存在深刻的矛盾.

-

采用Moran's I指数对“一带一路”省(直辖市、自治区)人口、经济与环境耦合协调发展指数的空间相关性进行检验. Moran's I指数的取值范围为[-1, 1].若相邻省(直辖市、自治区)的耦合协调性指数为空间正相关,该值越接近1;反之则越接近-1,并对该值进行显著性检验.

如表 3所示,2007-2016年“一带一路”省(直辖市、自治区)人口、经济与环境耦合协调指数的Moran's I值整体呈正向变化.其中,2007-2009年的Moran's I值略小于零,存在微弱的空间负相关;2010-2016年的Moran's I值均大于零且具有显著性(p < 0.05),空间正相关程度逐年上升(表 3),表明“一带一路”相邻省(直辖市、自治区)的耦合协调关联发展水平正逐步提高.

2.1. “一带”和“一路”省(直辖市、自治区)耦合协调时序变化分析

2.2. “一带一路”省(直辖市、自治区)耦合协调的空间相关分析

-

利用各子系统的评价指标(表 2)作为影响耦合协调的变量构建空间计量模型.在回归模型中加入空间自相关性的模型,即空间滞后模型(Spatial Lag Model,SLM)和空间误差模型(Spatial Error Model,SEM).

-

空间滞后模型用于分析各变量在“一带一路”省(直辖市、自治区)区域间是否存在溢出效应,以及对区域内耦合协调水平产生的影响.模型为

其中,y为被解释变量;X为解释变量矩阵;β为X的参数向量;ρ为空间滞后回归系数;W为空间权重矩阵,一般用n×n的邻接矩阵表示;Wy为空间滞后被解释变量;ε为随机误差项.

-

空间误差模型用于分析“一带一路”相邻省(直辖市、自治区)耦合协调变化对相邻区域的溢出效应.模型为

其中,XTD表示耦合协调指数,PEOP表示人口规模,STRU表示人口结构,QUAL表示人口素质,SCAL表示经济规模,ESTR表示经济结构,BENE表示经济效益,LEVE表示收入水平,BASI表示生态基础,PRES表示环境压力,RESP表示环境响应;βi(i=1,2,…,10)表示各解释变量的回归系数,μ为随机误差项,i表示各省(直辖市、自治区),j表示年份.

-

利用固定效应模型对“一带”“一路”省(直辖市、自治区)人口、经济与环境耦合协调指数影响变量进行估计,获得空间计量模型的4种回归结果(表 4、表 5).

根据表 4回归结果显示,LM检验结果均通过了显著性检验,且LM-Lag,Robust LM-Lag的结果均比LM-error,Robust LM-error结果显著,其空间滞后固定效应模型的参数估计结果R2值最大,因此本文采用空间滞后模型的双固定效应模型回归结果.将表 4、表 5中双固定效应模型对影响变量的估计结果整理为表 6.

人口系统对“一带一路”省(直辖市、自治区)人口、经济与环境耦合协调的影响存在较大差异,即人口规模、人口结构与“一带”省(直辖市、自治区)的耦合协调呈负相关;人口规模、人口素质与“一路”省(直辖市)的耦合协调呈正相关(表 6). “一带”的大部分省(直辖市、自治区)随着人口数量增长以及人口结构不合理,人—地关系较为紧张,生态保护与经济发展的矛盾突出. “一路”省(直辖市)一方面需要大量的劳动力人口来维持其制造业和服务业活力,另一方面在产业转型升级中,要提高劳动人口的素质.

经济系统对“一带”和“一路”省(直辖市、自治区)人口、经济与环境耦合协调指数影响较为相似,即经济规模、经济结构与“一带”和“一路”省(直辖市、自治区)的耦合协调指数均分别为正相关和负相关(表 6).表明不论是“一带”还是“一路”的省(直辖市、自治区),区域耦合协调水平提高均有赖于经济规模的增加,但这不可避免地会对环境造成负面影响,从而影响区域的耦合协调水平.此外,经济效益、收入水平与“一路”省(直辖市)的人口、经济与环境耦合协调指数呈正相关(表 6).

环境系统下的生态基础对“一带”和“一路”省(直辖市、自治区)的人口、经济与环境耦合协调指数有正向的影响(表 6).良好的生态基础能提升环境治理能力,有助于改善人居环境和投资环境,促进区域耦合协调水平提高.环境压力、环境响应对“一带”省(直辖市、自治区)的人口、经济与环境耦合协调指数有负向的影响(表 6).环境压力反映了“一带”省(直辖市、自治区)近年来在加速发展制造业过程中付出的环境代价,环境响应则反映了“一带”省(直辖市、自治区)环境污染治理实际成效有限. “一路”省(直辖市)的环境响应与其耦合协调指数呈正相关,说明其环境治理成效明显,直接或间接推动了区域社会经济的发展.

3.1. 模型构建

3.1.1. 空间滞后模型

3.1.2. 空间误差模型

3.2. 空间计量回归结果

-

本研究利用2007-2016年“一带一路”18个省(直辖市、自治区)人口、经济与环境方面的面板数据,构建了人口、经济与环境耦合协调评价体系,并利用空间相关模型和空间计量模型,分析了“一带一路”省(直辖市、自治区)耦合协调的空间相关性以及影响因素,得出主要结论:①“一带”和“一路”省(直辖市、自治区)的人口、经济与环境耦合协调指数均呈现出波动上升的趋势,“一路”省(直辖市)主要是从“过渡调适”阶段向“协调发展”阶段转变. ②“一带一路”相邻省(直辖市、自治区)耦合协调的空间相关性逐渐增强. ③影响“一带”和“一路”省(直辖市)的人口、经济与环境耦合协调因素有所差异:“一带”省(直辖市、自治区)的耦合协调指数与经济规模和生态基础呈正相关,与人口规模、人口结构、经济结构、环境压力及环境响应呈负相关;“一路”省(直辖市)的耦合协调指数与人口规模、人口素质、经济规模、经济效益、收入水平、生态基础及环境响应呈正相关,与经济结构呈负相关.

本文提出以下宏观政策建议:①抓住“一带一路”的发展机遇,尽量控制、减少影响社会稳定、区际贸易以及环境保护的干扰因素,为耦合协调创造惯性上升空间;②注重“一带一路”省(直辖市、自治区)间的联动作用,降低物流成本,促进劳动力、原料以及产品的跨区域流动,并积极开展跨省(直辖市、自治区)的生态保护与环境治理,增强区域耦合协调的空间溢出效应;③“一带”省(直辖市、自治区),尤其是西部省(直辖市、自治区)在环境承载力低的地区应合理控制人口规模,推进农村人口向城镇转移.在产业结构升级的同时,提升环境治理水平,尤其是有效监督和落实环境污染治理措施,建立市场化的环境治理体系. ④“一路”省(直辖市),应积极推进供给侧改革,努力发展高附加值产业,改革收入分配体制,从单个要素向系统整合,推进生态恢复与环境治理,放宽生育与落户的限制,引进、培养高素质人才并创造优良的创业、创新环境.

下载:

下载: