-

我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一,灾害种类多、分布地域广、发生频率高,减轻灾害风险的有效方式之一是提高公众的灾害认知水平[1].灾害认知是指公众对灾害成因、灾害风险及减灾行为等的了解程度[2-3].

国内外学者多围绕地震灾害认知进行研究. Jackson E L等[4]调查了北美西海岸公众的地震灾害认知情况,发现公众灾害认知与社会经济地位无关,而跟以往的灾害经历有关;Sundby等[5]基于挪威非政府组织收集的3次灾害调查数据,探讨了人们对灾害的行为倾向,发现公众的行为倾向与灾害的严重程度无关;Tuladhar等[6]分析了尼泊尔公众对灾害风险知识的了解程度,指出尼泊尔实施的DRR(disaster risk reduction)教育计划的一些不足之处;学者们[7-8]通过调查发现大部分公众对地质灾害有一定了解,但缺乏备灾意识.国内学者们大多采用问卷调查方式对公众地震灾害认知进行调查,利用描述性统计方法进行分析,结果表明公众对地震灾害知识掌握水平很有限,且灾害认知水平具有群体差异性[9].张文佳等[10-11]采用单因素方差分析法探讨了地震灾害认知水平在不同群体之间的差异性;刘恩来[12]基于因子分析、最优尺度回归和路径分析模型,研究了汶川县公众地震灾害风险认知结构及其影响因素,构建了公众认知过程模型,为人们更好地理解人类对灾害风险的认知过程提供参考.

虽然学者们就公众地震灾害认知的研究取得了不少有价值的成果,但专门针对公众对泥石流灾害认知的研究鲜有提及,实践表明灾害类型不同,公众的灾害认知特征及应对策略也不尽相同[13-15].此外,目前研究多运用均数、标准差、百分比等指标对公众的灾害认知情况进行简单的描述[16-18],部分学者运用单因素方差分析等方法识别公众灾害认知的影响因素,但未考虑各因素的影响程度及其之间是否存在交互作用,故有必要对此进行更深入的探讨.

汶川县位于青藏高原东缘,受构造活动影响,县内山高坡陡,地质灾害频发. 2008年5月“汶川地震”产生了大量的松散固体物源,导致该区泥石流灾害发生次数多、规模大、危害严重[19-20].震后汶川灾区的地质灾害将要持续活跃20~25 a,其中地质灾害主要以泥石流为主[21].虽然作为地质灾害高风险区,研究区开展了大量的防灾减灾工程[22-24],但对公众灾害认知的研究还很缺乏.本研究拟通过问卷调查评估汶川县公众的泥石流灾害认知水平,采用单因素方差分析识别其差异,运用地理探测器进一步探讨各因素的影响程度及其之间的交互作用,结果可为有关部门开展公众防灾减灾培训工作提供参考.

全文HTML

-

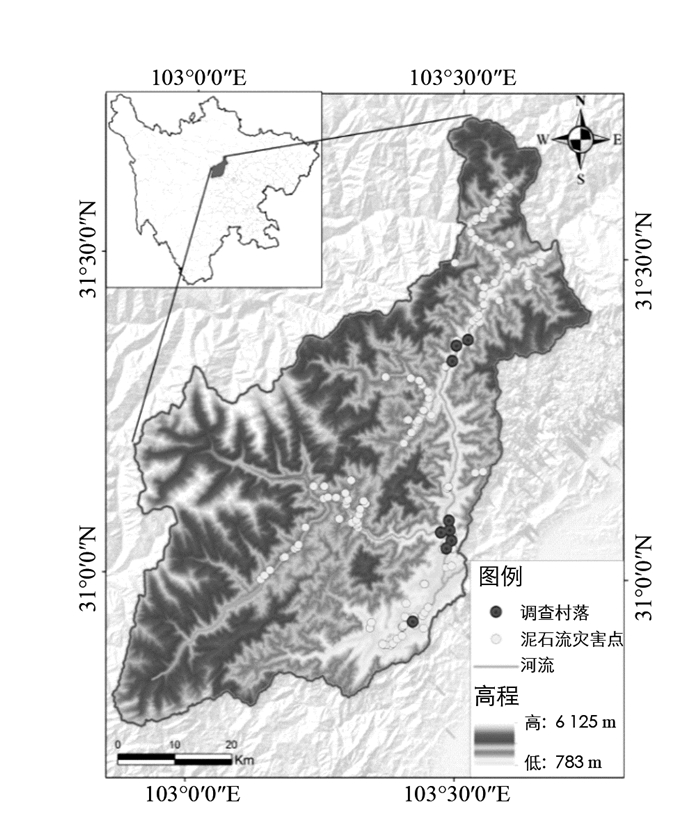

汶川县位于四川盆地西北边缘,102°54′22.28″-103°44′42.97″E,31°12′20.71″-31°45′30.09″N,距成都市约146.8 km(图 1),全县总面积约为4 084 km2,辖12个乡(镇)、118个行政村、402个村民小组. 2015年末,全县总人口达97 915人,人口密度为23.98人/km2,其中,农业人口为60 598人,占总人口的61.89%. 2015年末,汶川县GDP为55.67亿元,农民人均年收入达10 078元.

研究区沟谷深切、水系纵横,受暖温带季风气候影响,降雨频繁且多暴雨,加之2008年“汶川地震”形成了大量松散固体物源及潜在不稳定斜坡,极易产生具有较强破坏性的地质灾害.据不完全统计,2013年至2015年县内共发生690处地质灾害,这些灾害集中发育于河流两岸,其中灾害类型包括泥石流、崩塌、滑坡以及不稳定斜坡,数量分别为147处、180处、205处、158处[25].崩塌和滑坡往往形成泥石流物源,在雨季导致具有危害性的泥石流灾害发生,尤其应引起社会广泛关注.

-

在借鉴前人研究基础上[12, 16],本研究设计的问卷由2部分组成,共计34个问题:①第一部分为公众的个体特征,包括性别、民族、年龄、受教育程度、受灾经历等信息,用以研究泥石流灾害认知水平的群体差异;②第二部分由1个一级指标(综合认知指数)和4个二级指标(减灾知识技能认知指数、灾害谣言认知指数、减灾政策认知指数及减灾行为倾向指数)构成公众对泥石流灾害认知水平评价指标体系(表 1),以揭示公众对泥石流灾害认知水平.

公众对泥石流灾害认知水平评价指标体系中3级指标由单选题和多选题构成,赋值原则为:①单选题类型有2种,分别是态度表达类型题目和具有正确答案的题目,均备有3个选项,对于前者类型的题目,根据受访者回答的程度,分别赋予0,1,2分,分值越高说明受访者理解相关问题越透彻;对于后者类型的题目,回答正确的题目被赋予2分,反之为0分. ②多选题一般备有4~7个选项,每个正确选项分值为1,错误选项分值为0,得分越高表示受访者掌握该题所涉及的内容越充分[5],据此得到公众灾害认知水平的总分值,S=57分.

综合认知指数用以表征公众对泥石流灾害认知水平,综合认知指数越高代表公众的灾害认知水平越高[9],其计算公式如下:

式中:I为综合认知指数;C为受访者的实测分值;S为总分值57分(基于上述赋值原则确定).

-

本研究数据来自课题组于2018年4月在汶川县内进行的现场问卷调查和实地访谈,抽样采用分层抽样法.调查员首先通过搜集相关资料了解研究区的基本状况(如灾害分布,人口结构、交通条件等),据此沿岷江流域选取位于汶川县北部、中部、南部的3镇9村(绵虒镇的三官庙村、羌锋村、绵锋村,映秀镇的枫香树村、张家坪村、黄家村、渔子溪村、中滩堡村及水磨镇的老人村)作为样本采集区(图 1),再从所选村庄里随机抽取公众进行调查.

调查过程中,调查员先介绍本次调查用意及填答注意事项,再请所抽取的公众参与填答.如遇填答有困难的(如受教育程度低)公众,则由调查员访问该公众:调查员严格按调查问卷提问并记录被调查者的回答,只有当受访者的回答表明他明显没有理解该问题含义时,调查员才做出适当提示.为保证资料的真实性和可靠性,调查时尽量留下受访者姓名和联系方式,以便必要时进行回访[16, 26].

本次调查共发放126份问卷,最终回收问卷120份,剔除有明显问题的问卷后,获得有效问卷115份,有效回收率为91.27%.

-

不同群体的综合认知指数、减灾知识技能指数、灾害谣言认知指数、减灾政策认知指数及减灾行为倾向指数的差异采用单因素方差分析,若差异具有统计学意义,采用LSD法进行多组均数之间两两比较[27].

-

地理探测器(Geodetector)是王劲峰等[28]提出的探测空间分异性并揭示其背后驱动力的一组统计学方法,最初用于测度环境因素对地方疾病的影响程度.因该模型的假设条件较少,故在诸多学科中被广泛运用[29-31],现已从空间分异研究扩展到非区域因素的属性分层研究[28-29].

由于本研究中的影响因素均为类别变量,而地理探测器擅长自变量为类别型量、因变量为数值变量的分析,故本研究拟采用地理探测器中的因子探测和交互作用探测来分别揭示属性因素的影响程度及其间的交互作用.

因子探测用q值来度量自变量对因变量分异的解释力,公式为:

式中:h=1,…,L表示属性分为L层;Nh为层h的样本数,N为总样本数;σh2为层h的方差,σ2为总方差;q为解释力,值域为[0, 1],值越大表明自变量对因变量的解释力越强.

交互作用探测用于识别2个自变量交互作用时对因变量的解释力是增强作用、减弱作用抑或是独立作用. 2个自变量对因变量交互作用的类型如表 2所示.

2.1. 问卷设计

2.2. 数据来源

2.3. 分析方法

2.3.1. 单因素方差分析

2.3.2. 地理探测器

-

由表 3可知,参与本次调查的受访者女性稍多于男性;受教育程度方面,受访者接受教育程度普遍偏低,初中及以下学历者占比达73.0%,高中及以上学历者占比为27.0%;年龄构成方面,45~59岁年龄段占比最多,其他依次为20~34岁、35~44岁、大于等于60岁以及小于20岁;受访者主要为汉族,占比60%,其他民族包括羌族、藏族以及苗族;受访者职业普遍为务农和打工,占比分别为24.3%,32.2%.

-

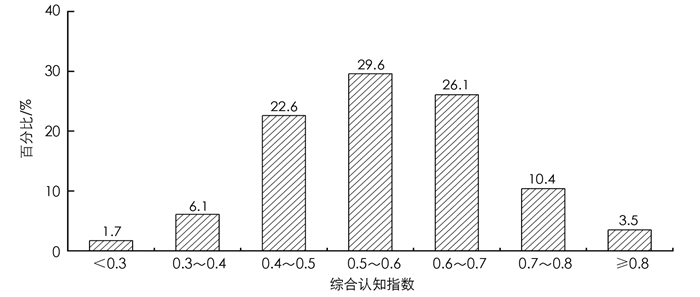

灾害认知水平总体特征如图 2所示,经SPSS软件中的PP图检验,综合认知指数服从正态分布.汶川县公众对灾害认知的平均实测分值为32.12分,综合认知指数平均值为0.56,其中,综合认知指数超过0.8的公众仅占3.5%,超过0.7的公众占10.4%,而魏本勇等[9]于2013年研究北京市公众对地震灾害认知水平结果表明,公众综合认知指数超过0.9的公众占比为2.93%,超过0.7的公众占40.38%,说明汶川县公众对泥石流灾害认知的总体水平还有较大的提升空间.

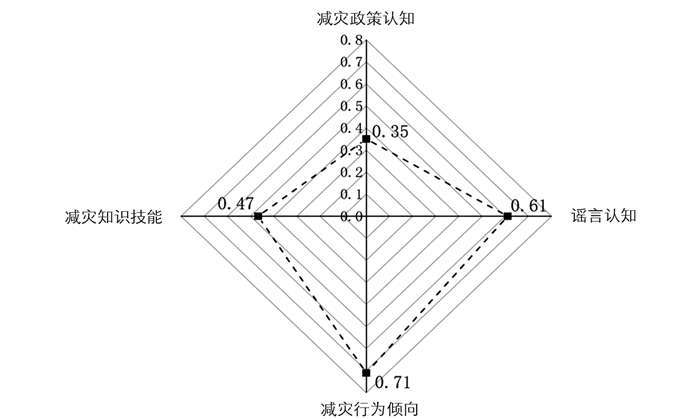

由图 3可知,减灾知识技能指数、灾害谣言认知指数、减灾政策认知指数及减灾行为倾向指数的平均值分别为0.47,0.61,0.35,0.71,表明公众的减灾行为倾向积极主动,灾害谣言认知较强,而对减灾知识技能、减灾政策的了解程度不容乐观.

-

调查数据显示大多数受访者对泥石流形成的条件不能完全准确判断,能将泥石流灾害形成条件选择完整的受访者占比仅为17.4%,学历越高,选择正确答案的个数越高. 87.8%的受访者了解其居住地附近存在泥石流,88.7%的公众熟知指定的疏散路线,并在泥石流灾害发生时能通过疏散路线快速撤离到避灾场所,但仅有27.8%的公众能够正确识别泥石流灾害的前兆,因此应加强泥石流灾害到来之前预兆的普及.在紧急医疗救护方面,43.3%的公众对自己所掌握的救护技能(如止血和包扎、伤员搬运技术、人工呼吸等)正确与否带有极大的不确定性,故这方面培训亦须加强.

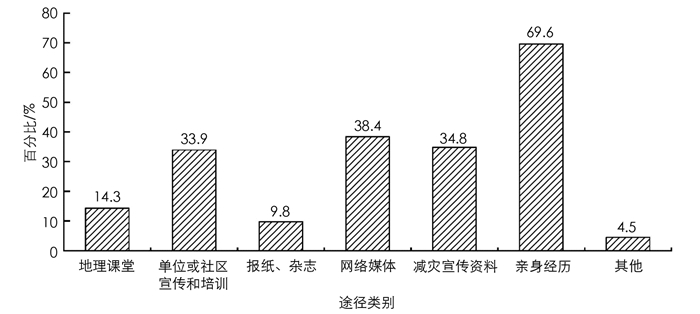

为更好普及泥石流灾害知识,合理选择有效的宣传途径是一项很重要的工作.对公众灾害知识的获取渠道进行调查的结果显示(图 4),69.6%的受访者通过亲身经历了解灾害知识,这一较高的比例可能与当地公众经历较多灾害有直接联系.网络媒体、单位或社区的宣传和培训、减灾宣传资料也是了解灾害知识的重要途径,调查显示,受访者通过相关课堂和报纸杂志了解泥石流灾害知识的分别占14.3%,9.8%.而通过课堂和书籍来获取相关知识的受访者学历较高,文化程度较低的受访者主要通过音视频这类直观的方式来了解.

-

一般而言,没有经官方确认而广泛在民众间传播对现实世界的猜测可称为谣言[32].灾害谣言往往会引起公众不同程度的恐慌,扰乱社会秩序,进而影响政府应急处置,甚至影响社会稳定.经统计发现,94.8%的受访者能分辨出灾害谣言,但仅33.0%的受访者会制止传播谣言这种行为.访谈期间许多受访者表达了制止这种谣言对于自身安全的担忧.

-

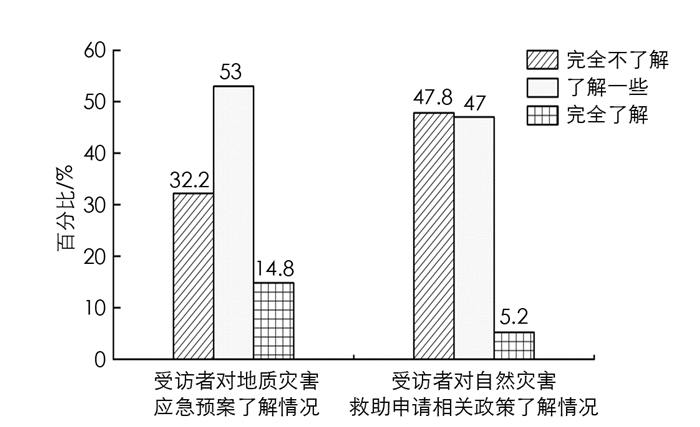

当被问及地质灾害应急预案和自然灾害救助申请的条件、材料及程序时,67.8%的受访者表示知道地质灾害应急预案(图 5),52.2%的受访者了解自然灾害救助申请的条件、材料及程序(图 5).这一比例仍然偏低,有关部门应加强对减灾政策内容的普及.

-

1) 对灾害前兆及警示牌的关注. 90%的受访者会关注天气预报,但仍有10%的人由于条件受限或认知所致存在不关注天气预报的现象.条件受限主要包括日常忙于打工、务农,不会使用智能手机、互联网等,这类在不关注天气预报的人群中占比超过一半;另一小部分人由于没有认识到天气变化跟灾害发生的关系,故不太关注天气预报.调查发现有64.3%的受访者表示在下雨时会关注附近地质灾害变化情况,25.2%的受访者表示下雨时不一定会观察周围的山体、沟谷变化情况,主要取决于降雨量的大小.对于在居住点附近设立的地质灾害警示牌,约85.2%的受访者会有意识地对其进行关注,仍有近15%的受访者不关注,访问发现,受访者认为设立的地质灾害警示牌不够简明醒目,甚至有部分人不能明白含义、作用.

2) 参与防灾减灾培训的意愿.据统计,53.0%的受访者已参加过应急演练,但仍有72.2%的受访者希望参加防灾减灾宣传培训,表明大部分受访者有着迫切学习防灾减灾相关知识的意愿.

3) 避灾行为倾向.对于泥石流发生时避灾地点选择,80%的受访者知道朝垂直于泥石流运动方向两边的山坡上转移,但还有20%的人不能做出准确判断,甚至有1.7%的人选择顺着泥石流运动方向避难.大部分受访者在接到政府灾害预警通知后表示会立即撤离,但这个比例仅为64.3%,而33.0%的受访者表示不一定会撤离,需要视情况而定,仍有近2.7%的受访者表示不会撤离.经访问得知不一定会撤离或者不撤离的受访者主要认为政府很多时候发布的预警准确性不够,存在夸大灾害危害程度的情形.调查发现几乎所有受访者发现险情后都会通知左邻右舍,仅有1.7%的人表示在来不及的情况下会首先保证自己的安全先行撤离,总体反映出当地民众具有较强的互助意识.

4) 防灾准备.在购买商业保险方面,统计发现38.3%的受访者未购买人身、财产等商业保险;当被问及家中防灾应急用品的准备情况时,超过一半的受访者表示没有准备,甚至有3.5%的受访者不清楚什么是防灾急救用品,统计发现有48.7%的受访者家中有防灾急救用品,而这些急救用品大多数是手电筒、创可贴等简单的急救用品,缺乏如安全帽、口罩、应急药品等专业的急救用品.在农业生产用地和建房用地的选择上,87.0%的受访者选择避灾地或采取了相应的避灾措施.

-

单因素方差分析结果显示,性别在综合认知指数上的差异具有显著性(p < 0.05)(图 6),其中,男性的平均综合认知指数比女性高0.05.

不同文化程度受访者的综合认知指数存在着明显差异(p < 0.05).经LSD法两两比较可知(图 6),高中及以上受访者的平均综合认知指数显著高于小学及以下组和初中组的受访者(p < 0.05),其平均综合认知指数差值依次为0.082,0.070.表明知识水平在灾害认知中起到重要作用.因为受教育程度越高的受访者,其了解和掌握相关知识的途径也越多,接受知识的能力亦愈强,整体认知水平相对更高.

遭受泥石流灾害次数的不同对公众的灾害认知水平的影响差异具有统计学意义(p < 0.05).经LSD法两两比较可知(图 6),未遭受泥石流灾害的受访者灾害认知水平显著低于遭受过一次、二次、三次及以上的公众(p < 0.05),其平均综合认知指数差值依次为-0.088,-0.137,-0.14.表明灾害经历愈丰富的受访者,其灾害认知水平愈高.究其原因是受访者在受灾经历中不断积累和学习灾害知识,由此可见应急演练是增强公众灾害认知的有效方式.

减灾培训频率对公众的灾害认知水平影响的差异有统计学意义(p < 0.05).分析结果表明开展防灾减灾培训频率高、中、低的地方和受访者灾害平均认知存在显著性差异,结合图 6可知,政府进行防灾减灾培训的次数越多,受访者的灾害认知水平越高,表明进行减灾知识宣传及教育很有必要也很有效.

-

上文通过单因素方差分析可知,受访者的灾害认知水平在性别、文化程度、受灾次数及减灾培训频率方面的差异性具有统计学意义(p < 0.05),说明这4个因素对受访者灾害认知水平有影响.为进一步探索泥石流灾害认知水平的影响因素的影响程度及其的交互作用,本研究采用地理探测器中的因子探测和交互作用探测进行分析.

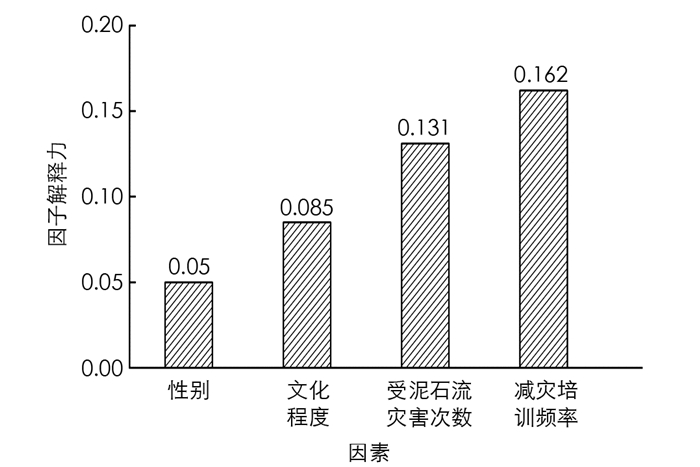

因子探测分析结果如图 7所示,减灾培训频率(0.162)对灾害认知水平的影响最大,受灾次数(0.131)次之,文化程度(0.085)再次,性别(0.050)的影响程度最小.说明开展减灾培训对提升受访者的灾害认知水平起着核心作用,受灾次数对受访者灾害认知水平的影响具有关键作用,即外部因素对灾害认知水平的影响程度大于个体特征因素,据此建议有关部门通过增加减灾培训频率,选择合适的方式,尤其可增加应急演练活动,以提高公众的灾害认知水平.

表 4为交互作用探测分析结果,表明各因素对灾害认知水平的影响存在着交互作用,上述任意2个因素交互后的因子解释力增强明显.其中,文化程度与减灾培训频率交互后因子解释力最强,达0.305,显著大于文化程度的解释力(0.085)与减灾培训频率的解释力(0.162)之和,即为1+1>2现象,性别与减灾培训频率、文化程度与受灾次数交互后亦属于此现象;剩余3种交互作用属于弱+弱>强现象,这说明受访者的灾害认知水平最终是受到多因素共同制约,且存在着“木桶效应”:单一因子影响力不高,但都能够影响受访者的灾害认知水平,且两两交互后影响程度明显增强.

3.1. 受访者基本情况

3.2. 泥石流灾害认知特征

3.2.1. 灾害认知水平的总体特征

3.2.2. 减灾知识技能掌握情况

3.2.3. 灾害谣言认知

3.2.4. 减灾政策认知

3.2.5. 减灾行为倾向

3.3. 灾害认知水平的群体差异

3.4. 泥石流灾害认知水平的影响因素分析

-

单因素方差分析结果表明女性的灾害认知水平较男性低,可能原因一是受传统的重男轻女思想影响,女性接受教育和接触社会的机会较男性少,导致其接收信息渠道相对单一、闭塞;二是女性学习有关知识与技能较男性被动,对新鲜事物更趋于保守,有依赖男性的倾向[33].

本研究基于地理探测器模型对公众对灾害认知水平的影响因素进行分析,得出的结果与陈容[34]采用有序Logistic回归模型分析结果大体一致,即性别、文化程度和减灾知识培训频率是公众灾害认知水平的影响因素.不同之处在于我们认为遭受泥石流灾害次数对公众的灾害认知水平的影响显著(p < 0.05),而基于有序Logistic回归模型分析的结果为受灾经历对公众的灾害认知水平的影响不显著(p>0.05).一方面可能是调查对象尽管遭受了多次泥石流灾害,但由于灾害规模较小,远不足以影响其生命财产安全,自然也没能影响其意识;此外,有公众即使遭受较大的泥石流灾害,但其离灾害影响范围较远,同样也不会引起其关注.另一方面也可能是综合认知指数本是数值变量,在运用有序Logistic回归模型时人为将综合认知指数分成3部分,使得信息量丢失,可能影响最终的结果.

影响公众灾害认知水平的因素有很多,本研究主要从个体属性和外部因素中选取了有限的因素来分析其对公众灾害认知水平的影响,未来可综合地理空间要素等进行更为全面分析.

-

1) 公众对灾害认知总体水平不够理想,公众的综合认知指数平均值仅为0.56.

2) 单因素方差分析表明,综合认知指数在不同性别、文化程度、受灾害次数及接受减灾培训频率的公众之间存在显著的差异性(p < 0.05).

3) 因子探测结果表明减灾培训频率(0.162)对灾害认知水平的影响最大,受灾次数(0.131)次之,文化程度(0.085)再次,性别(0.050)的影响程度最小.

4) 交互作用探测结果表明任意2个因素交互后的因子解释力均明显增强.其中文化程度与减灾培训频率交互作用对灾害认知水平的影响最强,达0.305.

-

1) 建议有关部门通过增加减灾培训频率,选择合适的方式,尤其可增加应急演练活动来提高公众的灾害认知水平.

2) 基于公众的灾害认知水平特征及其影响因素,建议针对不同的培训对象,采用不同的培训方式.如对于文化程度较高的年轻人,可通过建立宣传栏、举办讲座和发放图册来加强其灾害认知水平;对于文化程度较低的民众,建议以制作通俗易懂的视听类媒体为主,根据民众生活规律加大投放频率.将学生和女性作为重点培训对象,努力提高他们参与防灾减灾培训活动的积极性,使其灾害认知水平得以提高.

3) 加强培训效果反馈,基于反馈结果不断改进培训内容、方式及对象,以不断增强当地公众的灾害认知水平.

下载:

下载: