-

城市公园是城市重要的开放空间、重要公共资源之一. 同时,城市公园的建设更是新时代城市环境品质提升的新目标. 在以往的城市绿地系统规划中,通常以城市人均绿地面积、绿地率、绿化覆盖率等指标作为主要规划建设依据,而对于城市公园绿地空间分布的关注较少. 2018年发布实施的《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)中提出15, 10, 5 min生活圈居住区和居住街坊概念,从以人为本的角度出发,强调了居住区生活圈配套设施和公共绿地可达性的重要性. 可达性指居民克服阻力到达或获得某个设施服务的能力大小,常用距离、时间、费用等来衡量,可用来评价某类设施布局的公平性. 目前关于城市公园可达性研究已较为成熟,形成了较为完善的方法与体系,主要的可达性计算方法有缓冲区分析法[1]、最近距离法、最小累积阻力法[2]、引力模型法[3]和两步位移搜索法[4]等,但多数学者在计算时仍然采用欧式距离代表通行距离,因此计算结果难免有偏差. 在形成了诸多可达性研究模型和方法后,国内外学者逐渐将关注热点放到社会分异下各个群体[5-7]对于城市公园服务的获得性,以此来评价城市公园绿地服务的社会公平性. 但在测算可达性时关注更多的是居民能否获得公园绿地服务,对于居民获得公园服务质量的高低关注较少. 公园绿地在空间分布上存在差异,由于规模、等级的不同,公园绿地的服务能力也存在空间差异,由房价导致的居住空间分异也影响着各个空间内的居民城市公园绿地服务的获得水平. 因此,研究从居住分异的视角,基于引力模型,采用更加准确的路径规划数据,对不同级别居住区获得城市公园绿地服务的快慢、机会大小、质量高低以及综合可达性进行定量比较,以期为城市绿地系统规划提供参考.

全文HTML

-

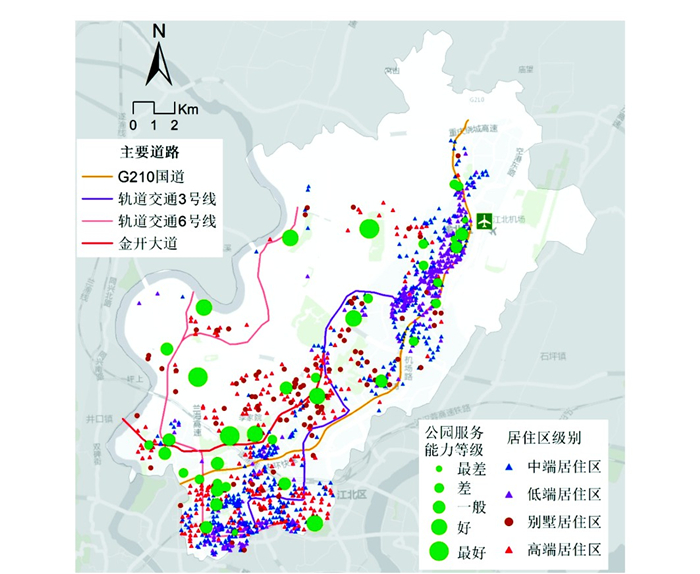

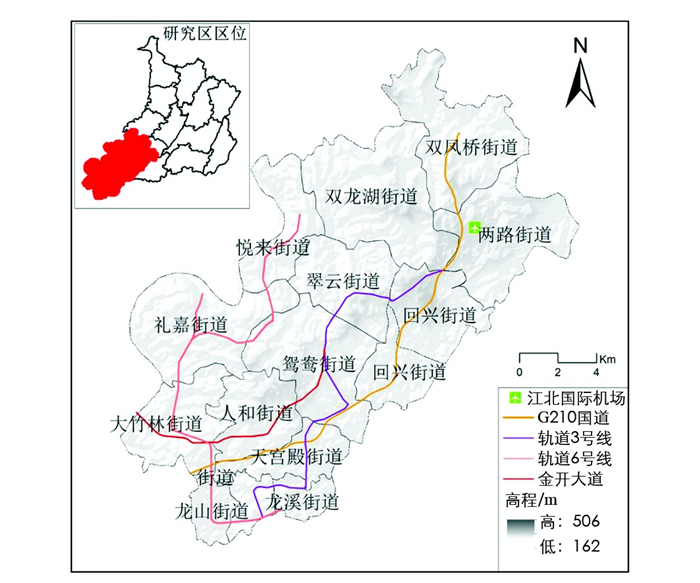

渝北区属于重庆主城九区之一,地处重庆市西北部,海拔162~506 m, 是典型的山地城市,辖区面积1 452.03 km2. 由于研究所指公园均指城市公园绿地,因此选取渝北区城市建成区为研究区域,经遥感影像解译出渝北区城市建成区范围,涉及渝北区下辖的18个街道(图 1), 全部位于中国西部国家级开放新区两江新区以内. 所选研究区作为两江新区的行政管理和经济社会发展管理中心,研究其公共资源之一的公园绿地的共享程度,可为两江新区的公共资源合理配置提供参考.

-

1) 渝北区行政区划数据:由《渝北区土地利用规划图(2006-2020年)》矢量化得到.

2) 城市公园绿地数据:以《重庆市主城区绿地系统规划(2014年-2020年)》为基础数据,利用谷歌地图以及高德电子地图API获取的城市公园AOI(感兴趣区)进行更新,通过剔除收费公园,共获得41个免费开放公园数据,作为本次研究的公园绿地数据.

3) 居住区数据:在安居网上搜索“重庆市渝北区小区”,利用python编写程序获取到渝北区1 183个居住小区数据. 这些数据包括:居住区名称、户数、房价(2016-2018年)、经纬度坐标、绿化率等内容. 通过坐标纠偏、筛选信息不全、不在研究区范围内的数据共获得1 104个小区数据,居住区数据示例如表 1所示.

4) 公园等级数据:利用python编写程序从大众点评网上获取游客评价星级得到.

5) 居住区与城市公园绿地的通行时间:借助python编写程序使用高德地图API路径规划接口,批量获取各个小区到城市公园的步行通行时间.

-

别墅区是已有的居住区分类,直接划分为别墅居住区. 对于普通住宅区,以各个小区近3年10月的房价作为划分依据,部分小区建造年份不足3年以现有房价计算. 将各个小区近3年10月的房价标准化处理并根据价格差异划分级别,最后共得到4个级别的居住区(表 2).

-

由于研究需要考虑城市公园绿地的类型、服务能力的大小(即公园的质量), 因此,采用引力模型计算城市公园绿地的综合可达性最合适. 引力模型法将可达性理解为公园提供服务能力和市民需求间的相互作用大小和潜力[8].

1) 指标体系构建

在引力模型中,学者们常用公园面积大小来衡量公园服务能力,忽略了公园的其他指标,本研究尝试用多指标来评价公园的服务能力. 从规模、生态功能、综合功能3个层面,分别选择公园面积、绿色基础设施覆盖率[9]、公园评价等级作为评价公园服务能力的指标(表 3).

2) 计算模型

引力可达性计算公园综合可达性需要考虑需求者的分布状况,因此,引入人口规模因子作为反映需求者对于公园的竞争强度. 研究中将各小区居住户数作为相对人口数量. 由此,基于引力模型的城市公园可达性为:

式中:Sj为公园j的综合服务能力;Xj为指标值;Wj为指标权重;Iij为居住区i对公园j的可达性;Ii为居住区i的公园综合可达性;Vj为人口规模因子(服务需求的竞争强度,以人口势能衡量)[14]; Pi为i小区相对人口数量;dij为居住区i到公园j的通行距离,研究中以步行通行时间表示;β为距离衰减系数,结合研究区实际情况β赋值为1.8.

1.1. 研究区域

1.2. 数据来源与处理

1.3. 研究方法

1.3.1. 不同级别居住区划分方法

1.3.2. 城市公园绿地可达性计算

-

研究区域内大量居住区沿机场高速沿线开发建设. 其中,高端居住区主要分布于金开大道、轨道6号线与3号线附近,交通便捷,房价普遍较高,2018年10月平均房价为16 756.52元/m2. 中端居住区与低端居住区分布特征相似,主要分布在轨道6号线西南部与东北部G20国道沿线,平均房价为12 219.67元/m2. 低端居住区主要分布于离城市核心区较远的机场区域,平均房价为8 353.20元/m2. 别墅居住区分布受轨道交通线路分布影响较小,主要分布在研究区中部金开大道两侧,其余区域均有不同数量的分布,平均房价为21 371.05元/m2(图 2).

-

渝北区41个城市公园绿地主要分布在研究区东北与西南部,中部与西部仅有少量分布,与居住区空间分布范围(图 2)基本保持一致. 41个城市公园绿地包含8个游园、16个社区公园、8个专类公园和9个综合公园,公园绿地总面积为1 161.11 hm2. 研究区公园绿地平均面积从大到小依次为综合公园、专类公园、社区公园、游园;公园等级从高到低依次为综合公园、社区公园、专类公园、游园;综合公园面积最大,所包含的游憩设施、生态景观设施最多,在大众点评网里的评价数据最多,评价星级也相对较高;游园面积相对较小,各类游憩设施布置较少,公园功能较为单一,评价星级最低. 公园平均绿色基础设施覆盖率从大到小依次为综合公园、社区公园、游园、专类公园. 在研究区内的专类公园主要是文化公园、体育公园及湿地公园,具有特定的内容和形式,因此平均绿色基础设施覆盖率最低. 通过计算得到渝北区城市公园服务能力优良从高到低依次为:综合公园、社区公园、专类公园、游园(表 4).

-

以小区为出发点,以公园为目的地建立出发点至目的地矩阵,利用python获取高德地图路径规划数据,分别得到各个小区到各个公园的步行通行时间. 以步行通行时间数据为基础,分别从时间可达性、机会可得性、获得公园服务质量的差异性以及综合可达性4个层面来分析城市公园绿地的可达性.

-

根据《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)划定的15min生活圈,确定15min内能够获得城市公园服务时间可达性最好,一般来说,30 min以上人们不会选择步行,由此对时间可达性进行分级,15 min以内为最好,(15 min, 20 min]为好,(20 min, 25 min]为一般,(25 min, 30 min]为差,30 min以上为最差,使用克里金插值法对各个小区获得公园服务的时间进行插值,结果如图 3所示. 统计各级居住区内处于各个时间可达性的小区比例,以此比较在步行方式下哪种级别的居住区获得城市公园绿地服务最快,结果如表 5所示.

结果显示,研究区内步行15 min可到达城市公园的居住区比例较低;仅有40.20%的小区能够在15 min内获得公园服务;其中,占比最大为低端居住区,56.25%低端居住区居民步行15 min可获得公园服务;其次是中端居住区和高端居住区,步行15 min可获得公园服务的比例分别为38.97%和28.32%; 比例最低为别墅居住区,仅有25.56%的别墅小区能在步行15 min内获得公园服务. 在30 min以上,有11.21%的小区不能获得公园服务;其中占比最大的为别墅居住区,有27.78%的小区不能在30 min内获得公园服务;其次是高端居住区,有17.56%的小区不能获得公园服务;最少的是中端居住区与低端居住区,分别为9.07%, 3.75%. 由此可得,随着出行时间的增加,搜寻半径的扩大,可获得公园服务的小区数量增加;不同级别居住区到达城市公园绿地的时间可达性由高到低依次为:低端居住区、中端居住区、高端居住区、别墅居住区,呈现出随着居住区级别越低到达城市绿地公园的时间可达性越高的趋势. 换而言之,低端居住区能更快地获得城市公园服务.

-

在30 min内,统计各级别居住区可访问公园的平均数量,以此比较各级别居住区的机会可得性. 统计得到在30 min内,对于可以获得公园服务的居住区,可访问公园的数量在1~7个,根据数据分布情况将机会可得性分为5级,1个是最差,2个是差,3个是一般,4个是好,5个以上是最好,结果如表 6所示. 在30 min内可获得公园服务的小区,大多数只能选择1~2个公园进行访问,这个现象在高级别居住区比低级别居住区明显.

-

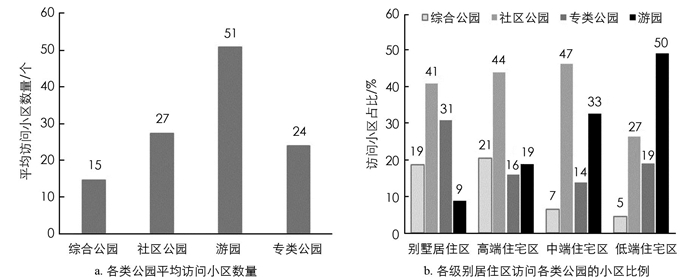

从居住区最容易访问公园的质量来比较不同类型居住区获得公园服务质量的差异性. 统计各个居住区最快获得公园服务的类型,结果如图 4所示.

对于整个居住区,在都能获得公园服务的情况下(所有小区都到达最近的公园访问), 各类公园平均可访问数量从多到少依次为:游园、社区公园、专类公园、综合公园,即公园的易访率从大到小依次为游园、社区公园、专类公园、综合公园. 造成这种现象的原因是:各类公园的布局与居住区的邻近关系存在差异性. 游园在空间布局上类似于街旁绿地,在空间分布上与居住区最邻近,所以其易访率最好;其次是社区公园,服务于本社区的居民,其空间分布与居住区也邻近,易访率次于游园;第三是专类公园,其在数量上与空间布局上比社区公园少且分散,易访率低于社区公园;最后是综合公园,布局更多是受地形、自然条件的限制,布局受居住区布局的影响较小.

对于别墅居住区,最容易访问公园程度从高到低依次为:社区公园、专类公园、综合公园、游园;对于高端居住区,最容易访问的公园程度从高到低依次为:社区公园、综合公园、游园、专类公园;对于中端居住区,最容易访问的公园程度从高到低依次为:社区公园、游园、专类公园、综合公园;对于低端居住区,最容易访问的公园程度从高到低依次为:游园、社区公园、专类公园、综合公园. 显然高级别居住区最容易访问的是公园服务能力较好的公园,低级别居住区则相反. 使用自然断点法将公园服务能力分为5级:最好、好、一般、差、最差. 统计各小区最快到达公园的服务能力等级,结果如表 7所示. 结果表明居民都以最近的公园进行访问时,别墅居住区能获得服务能力最好的公园,其次是高端居住区,第三是中端居住区,最后是低端居住区;低端居住区最快时间内能访问的差、最差等级的公园占比最大. 表现出居住区级别越高,最邻近公园服务能力越好的趋势.

-

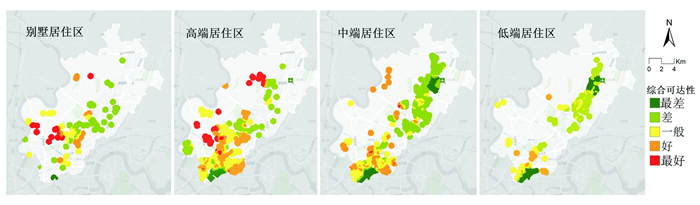

为评价不同级别的居住区到城市公园的综合可达性,综合考虑公园服务能力、居住区人口现状,采用引力模型计算城市公园绿地的综合可达性,并使用自然断点法将综合可达性分为5级:最差、差、一般、好、最好(引力模型计算出的可达性指数只有相对大小,无绝对的级别之分,分级只是为了方便比较). 结果如图 5所示,别墅居住区与高端居住区均有综合可达性处于最好级别的小区分布,中端居住区仅有较少数量,低端居住区没有.

按差、一般、好3级统计各级居住区的处于各级综合可达性的小区占比,结果如表 8所示. 总体来看,不同居住区到城市公园绿地的综合可达性从高到低依次为:高端居住区、别墅居住区、中端居住区、低端居住区. 除别墅居住区外,其他居住区呈现出居住区级别越高,城市公园的综合可达性越好的现象. 综合可达性考虑了绿色基础设施、公园规模、公园评价等级3个指标得出的公园服务能力,其值越大说明享受到的城市公园服务越好,因此,对于普通住宅区,居住区级别越高,其享受的城市公园服务越好. 这个结果与时间可达性、机会可得性的结果相反,但是与获得公园的质量差异性分析结果相同. 低级别居住区虽然到达城市公园的时间可达性要好于高级别居住区,但高级别居住区所到达的城市公园绿地的服务能力要优于低级别居住区.

2.1. 居住区与城市公园绿地特征分析

2.1.1. 不同级别居住区特征分析

2.1.2. 城市公园绿地服务能力分析

2.2. 城市公园绿地可达性分析

2.2.1. 时间可达性

2.2.2. 机会可得性

2.2.3. 质量差异性

2.2.4. 综合可达性

-

本研究从时间可达性、机会可得性、获得公园服务质量的差异性以及综合可达性4个层面比较了不同级别居住区到城市公园绿地的可达性,结果表明:

1) 研究区内居住区对于公园绿地的时间可达性普遍偏低,在15 min内仅有40.76%的居住区能步行获得公园服务,平均能获得公园服务的步行时间为19.72 min, 距离15 min还有差距. 对于各级居住区,低级别居住区能更快获得公园服务,且对访问公园绿地有更多选择. 具体表现为:不同级别居住区的城市公园绿地时间可达性与机会可得性从高到低均为:低端居住区、中端居住区、高端居住区、别墅居住区.

2) 对于所有居住区,各类公园绿地的易访率从大到小依次为:游园、社区公园、专类公园、综合公园. 对于普通住宅区,低级别居住区最容易访问的是服务能力较弱的公园,高级别居住最容易访问的公园为服务能力较好的公园. 具体表现为:低端居住区与中端居住区容易访问公园程度从高到低分别为:游园、社区公园、专类公园、综合公园,社区公园、游园、专类公园、综合公园;高端居住区容易访问公园程度从高到低依次为:社区公园、综合公园、游园、专类公园;对于别墅居住区容易访问的公园绿地程度从高到低依次为:社区公园、专类公园、综合公园、游园.

3) 在综合可达性上,对于普通住宅区,呈现居住区级别越高,城市公园的综合可达性越高的趋势,表明高级别居住区享有的城市公园的服务优于低级别居住区,而别墅居住区低于高端居住区的可达性,不满足此种趋势.

由分析结果可知,目前研究区域内城市公园绿地建设现状距离各级居住区生活圈公共绿地控制指标要求相差较远. 从居住区类型来看,虽然低端居住区、中端居住区的时间可达性与机会可得性上优于高端居住区,但是低端居住区与中端居住区更倾向于到达游园或者服务能力较弱的社区公园;虽然高端居住区的时间可达性与机会可得性上弱于低端居住区与中端居住区,但其更倾向于到服务能力较好的社区公园与综合公园. 综合公园等大型公园虽然服务能力最强,但建设选址常受地形和以及其他自然环境条件的影响,尤其是山地城市公园绿地,其布局受地形影响较大;同时,部分重要综合公园影响力较大,服务范围不仅局限于研究区域内,例如渝北中央公园、会展公园等,因此研究结果显示容易访问程度最低. 由于区域差异的存在,不能简单地认为所有地区的居住区的城市公园可达性都与研究结果一般,但通过对比相关研究[2, 15-16], 仍可得出相较于高端居住区所代表的高收入人群,低端居住区代表的低收入群体在城市公园资源配置中属于弱势群体的结论,进一步提高中、低端居住区城市公园绿地资源的分配是城市公园建设中需要关注的问题.

城市公园绿地服务能力的不同、居住区的空间分异共同造成了区域内居民享受公园绿地服务不均等现象. 因此,针对建成区范围,建议整合现有绿地资源,采用多点分布及立体绿化等方式,重点关注提升小游园、社区公园等容易到达的公园绿地的品质,使此类易访率高的小型城市公共绿地服务水平得到有效提升. 针对研究区绿地系统规划,建议综合考虑城市各类公园绿地的数量与分布. 谨慎考虑大型综合公园的建设与区位,或能更加有效地提高城市公园绿地的整体可达性与服务水平.

下载:

下载: