-

手性是自然界的一种基本属性,在物理、化学、生命科学、制药和材料等领域发挥着重要作用[1]. 其中,对非手性的酞菁分子在金属表面自组装形成的手性结构的研究是近几十年来的热点[2]. 随着表面分析技术的快速发展,超高真空扫描隧道显微镜(STM)[3]不仅可以获取原子尺度形貌特征,而且还可以对单个原子、分子和表面纳米结构操控处理. 因此,利用STM研究分子的手性特征引起了更多学者的关注.

自20世纪初,酞菁分子由于其稳定的化学结构和化学性质,已广泛应用于电子导线、开关、电致发光器件、场效应晶体管和光电器件等领域[4-5]. 萘酞菁(H2Pc)是一类极为特殊的酞菁分子,分子中心的金属原子(如钴、铁、铜、锰等)被两个氢原子取代. H2Pc分子具有四重对称和稳定的化学性质,可以调节其电子、光学和磁性. 因此,H2Pc已成为分子磁性、生物传感器和光化学等领域的研究热点,并已应用于分子器件[6-7]. 而设备的性能很大程度上取决于薄膜的有序度,薄膜结构的不同也会导致设备功能的不同. 因此,制备和生长具有不同结构和高阶的H2Pc分子薄膜显得尤为重要. 除了化学结构外,分子所处的环境对该装置的潜在应用也至关重要,例如,与衬底的相互作用可以极大地影响和改变分子的性质.

目前,对于金属酞菁分子(TMPc)手性的研究取得了一些进展,如手性翻转[8]、手性识别[9]和手性转移[10]. 在过去的几十年里,研究H2Pc分子主要集中在两个领域,一个是研究分子内部两个氢原子的旋转而引起的异构化[11-13],另一个是研究在Au(111)[14]、Ag(111)[15]、Rh(111)[16]、石墨[17]、Ir(111)[18]表面的自组装吸附构型. 然而,对于具有量子效应的Cd衬底H2Pc分子薄膜结构的演化机理,即从孤立的酞菁单分子到单层自组装薄膜再到多层薄膜结构的研究,到目前为止鲜有报道. 本研究选择Cd作为H2Pc的衬底,因为Cd的电负性弱,化学反应强,易于与H2Pc分子进行电荷转移[19-20]. 采用超低温(78K)和超高真空扫描隧道显微镜研究了不同覆盖范围下H2Pc的自组装结构. 当覆盖度小于0.8 ML(1 ML是指在第2层出现之前能够完全覆盖整个衬底表面的H2Pc覆盖度)时,H2Pc分子分散在Cd表面;随着覆盖度的不断增加,H2Pc分子出现了3次结构相变:从松散堆积到密集的单层,再到三角结构,最后在第二层形成倾斜的吸附结构. 特别是H2Pc分子的三角结构是一个未见报道的新相,同时还观察到H2Pc分子在松散堆积和三角结构中的手性特征.

全文HTML

-

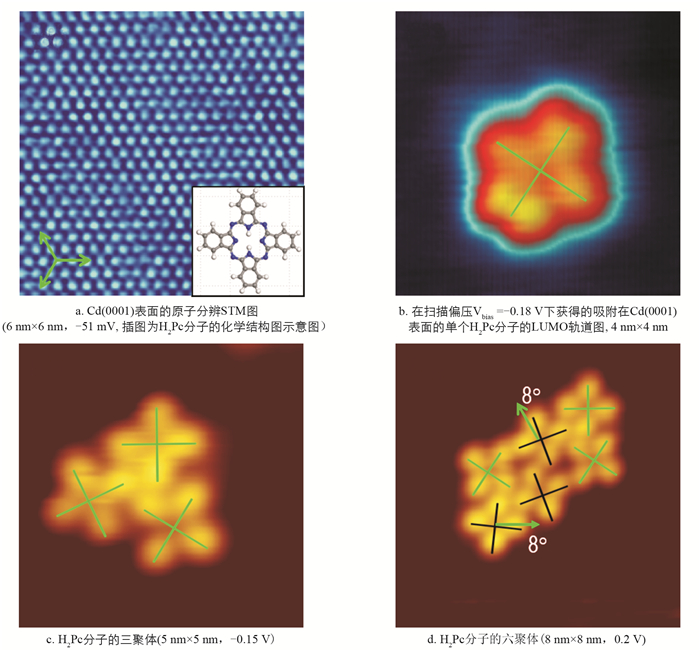

本实验所用的设备是日本Unisoku公司生产的超高真空-低温扫描隧道显微镜(LT-STM),系统的基底真空优于1.9×10-8Pa. 首先,将金属镉(Cd)以0.35 ML/min的速率沉积到Si(111)-7×7表面,得到平整有序的Cd(0001)薄膜. 在Cd原子的沉积过程中,Si衬底始终保持在室温. 图 1a是Cd(0001)表面的原子分辨STM图,从中可以看出Cd(0001)面的六角对称晶格. 然后对H2Pc分子(纯度为99.9%)进行近10 h的除气处理,并利用有机分子束沉积技术将其蒸发到清洁的Cd(0001)表面. 在生长过程中,分子源的温度约为573 K,分子的沉积速率约为0.2 ML/min,衬底保持在室温. 最后迅速将样品转移到STM腔体,利用液氮将样品冷却至78 K,开始对样品进行恒流模式扫描表征.

-

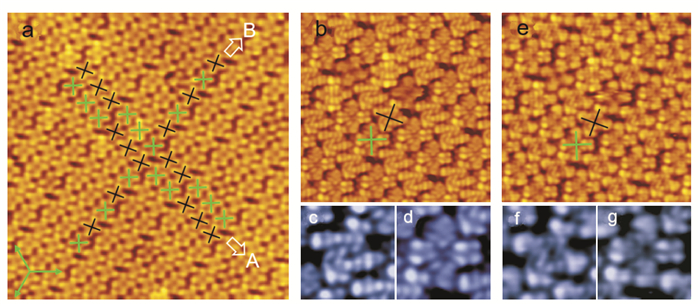

首先,在室温下将少量的H2Pc分子沉积到Cd(0001)表面. 通过STM低温表征,发现单个H2Pc分子以及一些分子团簇出现在Cd衬底上. 图 1a中的插图展示了H2Pc分子的化学结构. 图 1b是单个H2Pc分子的STM图像. 与“类十字”型H2Pc分子的化学结构相比,其表现出明显的构型差异. 这是因为两个带有氢原子的臂呈单个叶瓣,而另外两个相对的臂呈双叶瓣构型,且平行于Cd(0001)衬底的晶格方向. 对吸附在Ag(111)上的SnPc[21]和Bi(111)上的MnPc[22]也观察到了类似的构型变化. 图 1c展示了H2Pc分子形成的三聚体,其中每个分子均表现为四叶瓣状的“类十字”型结构,这与图 1a所示的分子结构相一致. 同时,还发现分子中一对相对的叶瓣平行于衬底的晶向. 图 1d中展现了H2Pc分子形成的六聚体,其中用绿色“十”字标记的3个分子沿衬底的晶向排列. 而仔细分析另外的3个分子,发现每个分子的一对相对叶瓣与衬底的晶向成8°夹角,并在图中用黑色“十”字标记出此类分子. 此处,我们把前者定义为“oriented”分子(简称O型分子),并称后者为“misoriented”分子(简称为M型分子). 我们认为这是由于分子的聚集使得分子间作用力的增大,从而导致了一些分子的方向发生偏转. 在低覆盖度下,所有的STM图像表明H2Pc分子以平躺的方式吸附在Cd(0001)表面上.

逐渐增加H2Pc分子的覆盖度至0.8 ML,H2Pc分子链聚集在一起形成松散排列的H2Pc二维混合域(图 2a). 从图 2a中可以看出,这种自组装松散结构由O型和M型两类分子组成,并在图中分别用绿色和黑色的“十”字标记. 沿A方向,H2Pc二聚体和三聚体的交替排列不是严格有序的,可以描述为“2+3+2+3”排列模式. 而沿着B方向,O型分子和M型分子的交替排列是非常有序的. 图 2b为扫描偏压Vbias =-60 mV下得到的H2Pc自组装松散结构的高分辨STM图像. 图 2c和图 2d分别对应于图 2b中的黑色和绿色十字标记的两个分子. 在图 2c中可以明显看出M型分子表现出手性特征,而图 2d中的O型分子则呈规则的十字状结构. 图 2e为扫描偏压Vbias = 0.25 V下得到的与图 2b相同区域的STM图像. 图 2f和图 2g分别对应于图 2e中的黑色和绿色“十”字标记的两个分子. 通过比较发现,M型分子的手性特征仍然可见,而O型分子的“十”字对称结构保持不变. 通过对比图 2c和图 2f,我们发现在低扫描偏压下M型分子的手性特征较为明显,而在高扫描偏压下则略显模糊. 这表明手性特征不是由几何结构引起的,而是由M型分子与Cd(0001)衬底之间电荷的非对称转移所致,这与在Ag(100)表面的CuPc[2]分子特征相类似. 经过DFT计算表明,M型分子吸附在Cd(0001)基底上时,萘酞菁分子的相对两个扇叶偏离衬底晶格一个角度,这导致分子处在衬底原子的不同吸附位,使得分子的相对两个扇叶具有不同的电荷密度分布. STM测量的形貌一方面表现出分子的几何结构,同时还反映出分子的电子态密度信息. 因此,本不具有手性的M型分子由于吸附姿态的偏离在STM图像中具有了手性特征.

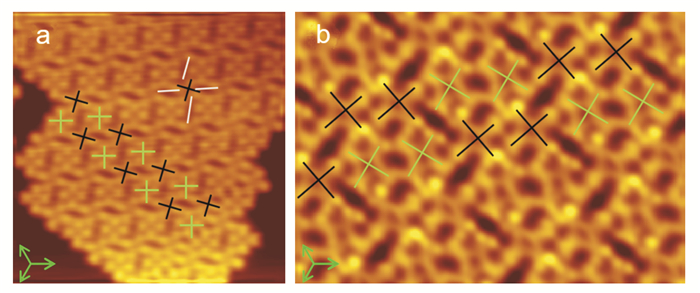

当H2Pc覆盖度增加到0.9 ML时,松散排列的混合结构开始变为二维有序结构,其中H2Pc分子会同时形成两种自组装结构(图 3). 图 3a为M型分子与O型分子以“1+1”模式交替排列自组装形成的有序畴. 此外,在分子边界上还可以发现另一种手性特征:M型分子在低扫描偏压下分子间隙显示手性风车特征. 围绕着M型H2Pc分子(黑色“十”字)的4个间隙形成了顺时针旋转的风车. 图 3b为M型H2Pc二聚体和O型H2Pc二聚体以“2+2”模式交替排列形成的有序畴.

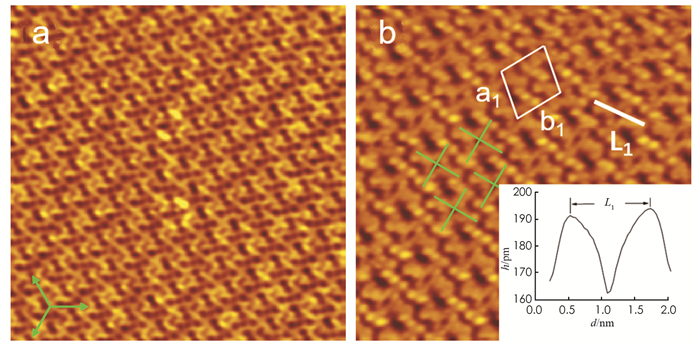

当分子覆盖度达到1 ML时,H2Pc分子在Cd(0001)表面形成密排结构,如图 4a所示. 从图 4b所示的高分辨STM图像中可以看出,所有H2Pc分子具有相同的取向,一对相对的叶瓣平行于Cd(0001)的晶格方向,即所有分子均为O型分子. 测量得到的晶格常数为a1=(1.44±0.02) nm,b1=(1.43±0.02) nm,a1与b1之间的夹角为(81±1)°,对应的分子堆积密度为0.49 nm-2. 根据Cd(0001)衬底的晶格参数c1=c2=0.30 nm,可以推导出H2Pc分子层与Cd(0001)衬底之间的变换矩阵为:

矩阵中的非整数表明相同取向的H2Pc分子薄膜与Cd(0001)衬底之间存在非公度关系,表明分子-分子相互作用优于分子-衬底相互作用.

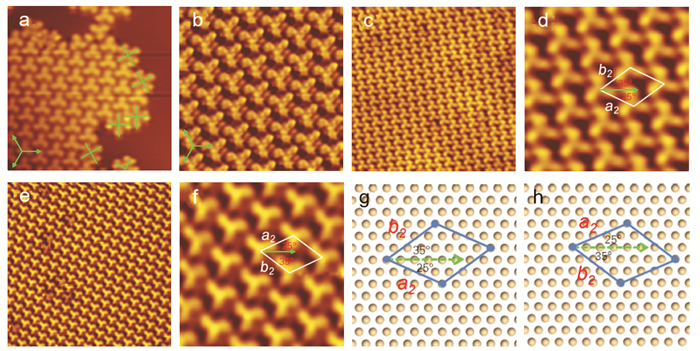

当覆盖度增加到1.4 ML后对其退火到140 K,出现了令人惊讶的现象:形成了H2Pc单层的三角结构(图 5). 通常,由于Pc分子的C4v的对称性[23],吸附在金属表面的Pc分子在STM下的成像都展现出4重对称特征. 然而,图 5中H2Pc分子的STM图像呈现出3重对称结构,这与在Ag(110)和Ag(111)上观察到TiOPc[24-25]的现象相一致. 目前还没有关于H2Pc分子在金属衬底,如Au(111)和Ag(111)上,显示3重对称特征的报道. 从图 5a的单层三角结构,可以观察到,大部分分子呈现三角形态特征,在单层的边缘存在少许平躺吸附的H2Pc分子,用绿色“十”字标记. 从高分辨率的图 6b中可以看出,分子呈现3个扭曲的臂并且在较低的位置没有臂,因此退火后分子主要以“斜躺”的方式吸附在衬底表面. 我们推测,形成三角结构的主要原因是随着覆盖度的增加,分子与分子之间的相互作用大于分子与衬底之间的相互作用,导致分子由平躺状态变为倾斜状态. 图 5c和图 5e分别为逆时针和顺时针方向分子的大面积STM图像,每个手性结构域的面积可达150 nm × 150 nm. 我们认为三角手性特征主要是由于分子叶瓣与相邻分子叶瓣之间发生非对称的电荷转移所导致的. 图 5b和图 5d分别为图 5a和图 5c的高分辨率图像. 经测量,对应的晶格常数为a2=b2=(1.38±0.02) nm,a2与b2之间的夹角为(60±1)°,堆积密度为0.63 nm-2,比H2Pc分子形成的致密相的堆积密度高28%. 结合衬底晶格常数,存在以下变换矩阵:

矩阵中整数的存在表明了三角结构相和Cd(0001)表面之间的公度的关系,这表明退火后的分子-分子相互作用比分子-衬底相互作用要弱. 在分子自组装水平上,可以看到逆时针和顺时针方向的单胞相对于衬底Cd(0001)的水平晶向是镜像对称的. 图 5g和图 5h分别为相对于Cd(0001)的逆时针相位和顺时针相位排列示意图.

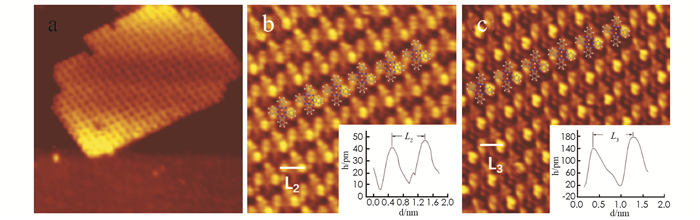

为了进一步探究Cd(0001)衬底H2Pc分子生长机理与沉积分子覆盖度的关系,在分子完全达到1 ML后,继续增加H2Pc的覆盖度. 图 6为H2Pc分子覆盖度为1.8 ML时的STM形貌图. 图 6a为第2层H2Pc分子自组装膜. 从图 6b的高分辨STM图像可以看出,每个分子呈现出倾斜的方向,不同于三角结构,但呈现出3种亮点形态. 通过改变扫描偏压(图 6b和图 6c),我们观察到第2层H2Pc分子呈现出3个明亮的突起和一个模糊的突起,这主要是由于分子发生倾斜所导致的. 同时通过对比分子在不同偏压下的叶瓣长度的不同,可以知道第2层分子的倾斜程度会随着偏压的不同而改变,形成一种偏压依赖关系. 对于多层酞菁分子吸附取向的研究表明,上层分子与衬底之间的相互作用相对于分子-分子之间作用可以忽略,这是由于第一层分子薄膜与衬底的耦合作用造成的. 这与之前报道过Cd(0001)表面上CoPc的吸附方式类似. 我们认为,随着分子堆积密度的增加,分子-衬底相互作用远远小于分子间相互作用,因此分子采用一种“倾斜”的吸附取向[26-27].

-

利用LT-STM技术研究了H2Pc在Cd(0001)衬底上的表面吸附和手性自组装. 在低覆盖度下,H2Pc分子沿衬底Cd(0001)晶向平行排列. 随着分子的不断聚集,部分分子与衬底晶向呈现8°夹角,表明分子间相互作用在逐渐增强. 通过进一步增加分子的覆盖度,M型分子和O型分子衬底表面上的形成自组装结构. 当覆盖0.8 ML时,M型分子显示明显的手性特征,且手形特征会随着偏压的改变而改变. 当覆盖度超过1.0 ML时,分子排列不会立即形成第2层,而是呈现三角结构排列. 当覆盖度进一步增大时,看到第2层分子“倾斜”吸附在第1层分子上,这是由于分子-分子的相互作用力远远大于分子-衬底的相互作用力.

下载:

下载: