-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

啮虫目(Psocoptera)在农业和生物学等领域具有重要的经济意义和研究价值,和虱目(Phthiraptera)同属于啮总目(Psocodea)[1]. 啮虫目主要包括书虱和皮虱[2]. 书虱通常生活在室内,代表种类有嗜卷书虱(Liposcelis bostrychophila)、嗜虫书虱(L. entomophila)和无色书虱(L. decolor)等. 目前,书虱作为重要的储藏物害虫,对世界储粮安全产生巨大威胁[3]. 同时,书虱可传播人类致病微生物,对人体健康存在潜在风险[4]. 此外,书虱还具有活动范围广、食性杂以及较强的环境适应性等特点[5],使得人们对其研究日益重视. 皮虱种类多样,多生活于室外,目前针对皮虱的研究集中在新物种的发现、生态学以及遗传进化等方面,如迄今最早可追溯到二叠纪的啮虫目昆虫化石记录为一种皮虱[6]. 值得一提的是,书虱具有线粒体基因组裂化现象[7]和特殊的性别决定(父系基因组消除,PGE)方式[8],使得书虱成为进化生物学研究的模式生物.

目前,已有多篇有关啮总目昆虫研究领域的综述报道,但多集中在书虱等仓储害虫中. 例如,有学者系统介绍了储藏物书虱的生物学及防治进展[9-10];魏丹丹等[7, 11]综述了书虱线粒体基因组特征以及分子生物学研究进展;鲁玉杰等[12]综述了书虱抗性发展和形成及再猖獗机制. 然而,有关啮虫目昆虫整体研究领域的综述论文未有报道,特别是缺乏整体上有关啮虫目研究领域热点和发展趋势的研究. 因此,厘清国内外啮虫目昆虫研究的热点及趋势十分必要,有助于推动我国在该领域研究的创新和发展.

与传统综述论文不同的是,基于研究论文的文献计量学综述可以更好地可视化展现一个领域的研究历程、热点及发展趋势. 本研究收集了1970—2023年中国知网(CNKI)和Web of Science(WoS)核心数据库中啮虫目昆虫相关研究成果,并利用CiteSpace软件从发文数量、学科门类、主要国家及研究机构的合作关系、重要文献、关键词聚类及热点研究等内容开展计量分析,旨在揭示啮虫目昆虫在国内与国际的研究演化特点与发展趋势,并对未来我国在该领域的研究进行展望,同时为啮虫目害虫的防治提供理论依据.

全文HTML

-

本研究中文文献收集于中国知网,英文文献来源于WoS核心数据库. 文献发表的时间跨度为1970年1月1日至2023年12月31日. 在CNKI数据库中以“书虱”或“啮虫目”为主题词进行检索并筛选过滤,共获得591篇中文文献. 在Web of Science核心数据库中的检索关键词为“booklice”“barklice”“Liposcelis”“psocids”“psocoptera”,文献类型主要为研究型论文(Article)和综述(Review),去重后获得1 073篇英文文献.

-

利用CiteSpace 6.2. R4软件[13],开展双图叠加、共被引和共现网络分析,并结合网络密度、节点大小和中介中心性等要素,绘制中文和外文啮虫目研究进展和热点预测的发展动态和趋势. 其他相关数据分析与图形绘制均在Excel中进行.

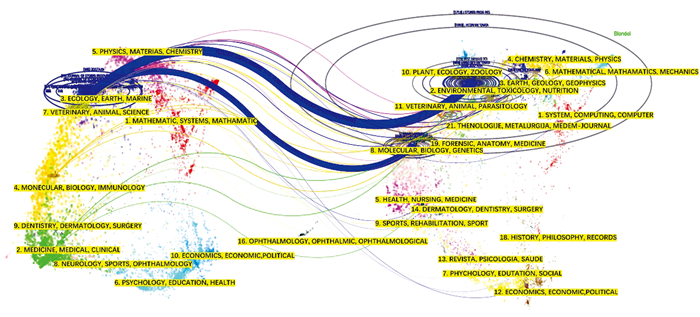

双图叠加分析:在CiteSpace中以2011年JCR分区表为底图,将收集到的WoS核心期刊与其叠加绘制成图. 图中的彩线为引用路径,彩点为期刊. 围绕彩点的椭圆长半轴指代期刊载文量,短半轴代表发文作者数量. 其中,左侧彩点集合为施引期刊(知识前沿),右侧彩点集合为被引期刊(知识背景).

网络图谱分析:将收集的文献导入CiteSpace,更改节点类型(node type)和时间切片(time slicing),其他参数默认,并导出可视化网络图谱. 本文采用中心性(Centrality)评价某一节点的重要性,以彰显其影响力. 中心性与两个数值相关,即度中心性(Degree Centrality)和中介中心性(Betweenness Centrality),前者表示该节点与周围节点的连线数,后者的计算公式如下[14]:

其中,Ci表示节点i的中介中心性,mab表示节点a到节点b的最短距离,nabi表示节点a经过节点i到节点b的最短距离. 基于此,可将节点分为有度中心性的界标节点(Landmark Node)有中介中心性的转折点(Pivot Node)以及有中心性的枢纽节点(Hub Node)[15]. 在图谱中,转折点具有紫色圈层,同时节点的频次越高则其面积越大.

1.1. 数据来源

1.2. 分析方法

-

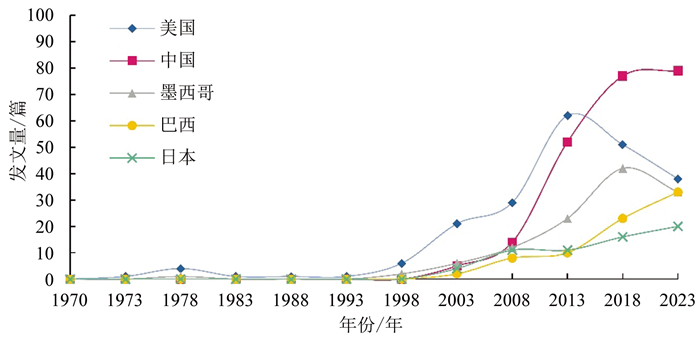

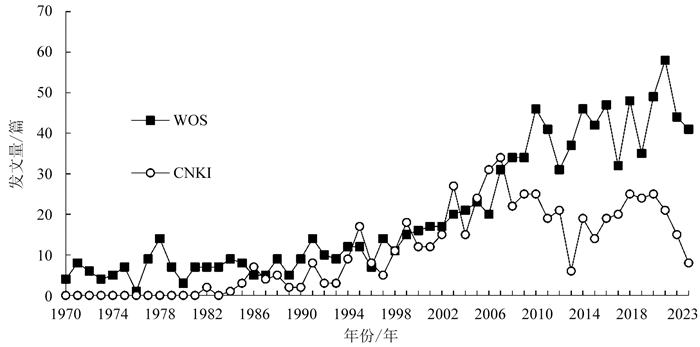

国内与国际有关啮虫目昆虫的年发文量整体呈上升态势(图 1),截至2023年,中文文献累计发文量为591篇,英文文献累计发文量为1 073篇. 其中,中文文献自1985年起,年发文量呈现出逐年波动上升的趋势,至2007年达到峰值(34篇),随后发文量波动降低,一直持续至2013年,2014年开始回升并维持在一个相对稳定的水平;英文文献发文量在1985年后开始逐渐增多,尽管期间伴随着周期性下降,但总体上呈上升趋势.

此外,各国在该领域的研究起始时间不尽相同,例如美国、英国和加拿大在上世纪70年代便已开始相关研究. 相较之下,中国以及德国、捷克等国家在上世纪末才涉足该领域. 尽管我国在该领域的研究起步晚,但在科研人员的持续努力下,我国目前在该领域的发文量已跃居世界首位(图 2). 当前,全球国家中心性排名前五的国家分别为:美国(0.51)、瑞士(0.23)、意大利(0.13)、中国(0.12)和捷克(0.11). 从中心性排名来看,我国亦处于世界领先水平,但与美国、瑞士等欧美发达国家相比,仍存在一定差距. 上述结果侧面反映出我国发表的具有广泛接受度或深度的文章相对较少,这在一定程度上也与我国的研究起步较晚和相关研究人员较少有关.

-

为了探究刊登啮虫目昆虫相关文章的期刊所在领域及其引用期刊领域的关联,本文利用期刊双图叠加可视化分析以快速把握该领域主要研究主题的演变轨迹. 结果表明,该领域出现显著引用聚集现象,暗示其研究边界正不断拓展,所涉及的主题日益丰富(图 3). 最突出的汇集点位于左侧(知识前沿)主题3中的“生态学”(Ecologg)和“地球科学”(Earth),它大量引用了右侧(知识背景)主题10中的“植物学”(Plant)、“生态学”(Ecology)和“动物学”(Zoology)以及主题8中的“分子生物学”(Molecular Biology)和“遗传学”(Genetics)以及其他多个次要相关主题. 上述结果表明,在啮虫目昆虫前沿研究领域发表了大量有关生态学和地球科学的文章,且这些文章涉及到分子生物学、植物学、动物学、生物学和生化毒理学等多个领域. 这一趋势预示着生态学在啮虫目昆虫研究领域中正逐渐扩大其研究范畴,呈现出多主题融合的发展态势. 值得一提的是,地球科学大类下涉及的期刊多属于古生物学小类,如啮虫目昆虫化石的发现记录,往往会刊登在Cretaceous Research,Papers in Palaeontology,Historical Biology等古生物学期刊上[16-18]. 此外,图中存在黄色(左侧主题4)、绿色(左侧主题2)和粉色(左侧主题)等次要引用路径发生汇合. 上述汇集进一步说明,该领域内不同研究主题的界限逐渐模糊,相互之间的交叉与渗透正日益加强. 从研究内容和层次上看,这一现象预示着该领域在未来的发展拥有着广阔的空间.

-

591篇中文文献收录在120种期刊上,其中载文量10篇以上的期刊有8种,共计304篇,占总文献量的51.43%(表 1). 值得注意的是,《粮食仓储科技通讯》载文量居首,达103篇,该期刊所刊登的相关文献聚焦于害虫防治效果评估. 在载文量前10的期刊中,复合影响因子最高的为《中国粮油学报》,该期刊所刊登的相关文献主要涉及粮仓害虫监测系统和害虫防治应用基础研究. 1 073篇英文文献分布在348种期刊上. 其中,载文量10篇以上的共有19种期刊,合计452篇,占总英文文献的42.21%. Zootaxa的载文量最多,为101篇,该期刊所刊登的文献多为啮虫目昆虫新物种鉴定与特征描述(表 2). 此外,载文量前10的期刊中,Systematic Entomology影响因子最高(IF=4.7),该期刊所刊登的文章主要聚焦啮虫目昆虫系统发育研究;而同样具有高影响因子(IF=3.8)的Pest Management Science所刊登的文章则聚焦于害虫监测和防治的应用基础研究.

-

国内和国际中心性排名前15名的作者如表 3和表 4所示. 从研究领域来看,国内外研究者具有一定差异,国内高影响力的作者主要聚焦在害虫防治相关技术及其原理等领域,研究偏向应用性. 而影响力较高的国际作者不仅聚焦害虫防治,还对昆虫分类、分子系统进化以及抗性机制等研究也颇为关注.

-

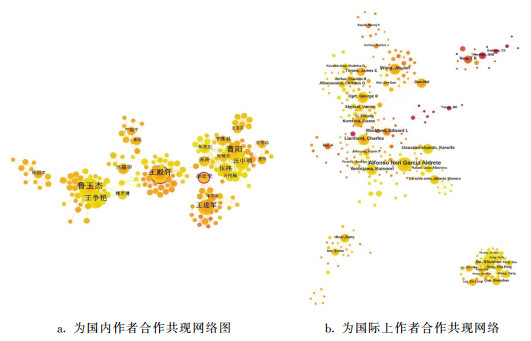

国内作者间的合作较为紧密,这与核心作者之间研究领域存在交叉重叠和频繁交流有关(图 4a). 结合中心性和发文量看,国内核心作者大体分为以鲁玉杰、王殿轩、曹阳以及王进军为主的4个大的作者合作圈层. 王殿轩和唐培安存在紫色圈层,暗示他们可能是各作者合作圈层间的桥梁学者. 在国际上,作者之间按照合作关系自然形成3个独立聚类,包括1个中心大聚类、1个右下方新聚类以及1个右上方偏紫色的旧聚类. 中心聚类的主体部分涉及的作者颇多,发文量和中心性都比较高(图 4b). 右下方新聚类是由北京师范大学杜树山教授团队为中心的作者聚类. 在该聚类内,学者研究的主要内容涉及植物提取物及其熏蒸活性等. 左下分支是以Dany和Andre为主要作者的分支,其研究内容主要为啮虫目昆虫的琥珀与演化研究. 右上方紫色分支以作者Turner和Thornton为中心,其发文时间较早,主要涉及对书虱基础生物学和形态学分类的研究,属于啮虫目昆虫研究的开拓者.

-

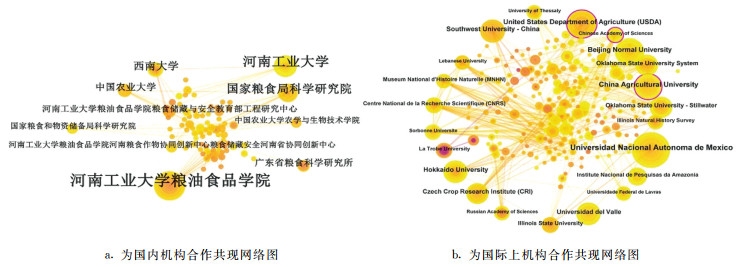

就中文发文情况可知,河南工业大学的发文比例最大,其涉及的下属机构单位最多,相互间的合作较为紧密(图 5a). 与作者分析一致,高发文量作者中前4位均来自河南工业大学,说明河南工业大学在啮虫目书虱防控技术研究领域的贡献较大. 紧随河南工业大学之后的机构依次为:西南大学、中国农业大学和国家粮食局科学研究院. 外文发文量排名前5的研究机构为:墨西哥国立自治大学、中国农业大学、美国农业部、北京师范大学和西南大学. 排名前5的机构有3家来自中国,说明我国在该领域活跃度较高,处于国际领先水平(图 5b). 图中具紫色圈层的3家机构分别为美国农业部、中国农业大学和中国科学院,说明在国际合作中上述三家机构在各个机构合作圈之间起到桥梁作用. 综上所述,在啮虫目昆虫研究领域,国内外机构间的合作也越来越密切.

-

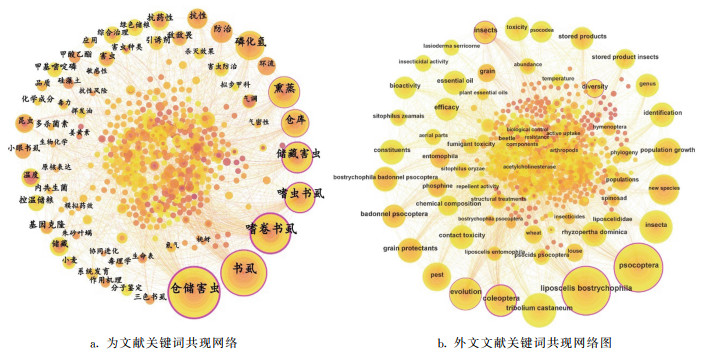

关键词共现网络分析可以快速锁定啮虫目昆虫研究领域的主要内容和热点(图 6). 分析图中节点越大表示其出现频次越高,节点圈层颜色越浅则时间越晚,而紫色圈层表示该时间段此节点为转折点. 节点之间的连线表示其所连节点间呈共现关系. 结果表明,从中心性角度切入,中文文献的研究围绕着“仓储害虫”“嗜卷书虱”“书虱”“嗜虫书虱”“熏蒸”和“仓库”等498个关键词展开(图 6a). 而英文文献的关键词主要包括“啮虫目”(Psocoptera)、“嗜卷书虱”(Liposcelis bostrychophila)、“鞘翅目”(Coleoptera)、“进化”(evolution)、“多样性”(diversity)、“害虫”(pest)、“新物种”(new species)、“储粮保护剂”(grain protectants)和“生物防治”(biological control)等688个关键词(图 6b). 值得一提的是,英文文献关键词“鞘翅目”(Coleoptera)的中心性很高,分析文献发现,当文献涉及啮虫目系统发育分析或仓储害虫防治时,鞘翅目昆虫(如赤拟谷盗)常作为啮虫的参照昆虫或共同防治对象,并被提取为关键词.

-

统计分析中文文献和英文文献的高频关键词(表 5)发现,国内外均将储粮害虫防治作为研究的重点,但国内的相关研究更为集中,主要围绕书虱类害虫的药剂熏蒸、物理防治和综合防治等方面;而英文文献所涉及的研究面更广,除了害虫防治外,还有啮虫目新物种发现与鉴定、系统进化等研究方向.

-

近十年,国内和国际上啮虫目昆虫研究领域的主要趋势总结如表 6和表 7所示,时间区间的红色部分代表突现开始和结束时间. 结果表明,英文突现关键词的强度更大,中文的关键词强度差距更小,中文文献“磷化氢”和“储藏害虫”的突现强度最高,而英文文献突现强度高前二的关键词为“趋避活性”(repellent activity)和“鉴定”(identification). 从突现词内容来看,国内研究近年来逐渐深入,表现为从宏观防治层面到微观机制层面探索发展;英文文献也有类似的发展态势,不过研究更具多样性,涉及多个研究领域.

总体而言,有关啮虫目昆虫研究的文献关键词主要围绕书虱和皮虱两个类群,但研究侧重点的有所不同. 皮虱缺少以某特定代表种建立起的研究体系和生物学分子机制的深入研究. 就书虱而言,有关嗜卷书虱或嗜虫书虱的抗性机制、线粒体基因组或性别决定机制等有着深入而广泛的研究. 其中,嗜卷书虱作为书虱属的代表性昆虫,其研究涉及基础生态学、生理生化、分子生物学、进化生物学以及防治技术等多个方面,也已成为啮虫目昆虫研究的模式物种. 与书虱相比,皮虱则在物种鉴定、生物多样性、分类学和系统发育分析中的研究更加广泛.

2.1. 国内与国际学术论文年发文量的历史与现状

2.2. 载文期刊分析

2.2.1. 载文期刊互引分析

2.2.2. 载文期刊分析

2.3. 发文作者与机构分析

2.3.1. 高影响力作者情况分析

2.3.2. 国内与国际作者合作网络分析

2.3.3. 研究机构合作网络分析

2.4. 国内与国际研究热点分析

2.4.1. 中文与英文文献关键词共现网络分析

2.4.2. 中文和英文文献高频关键词分析

2.4.3. 中英文献关键词突现词分析

-

本文基于CNKI和WoS两大国内和国际文献数据库,利用CiteSpace软件对啮虫目昆虫研究领域近50年来的相关文献,从宏观到微观,多维度、多视角地开展文献计量可视化分析,主要结论如下:

1) 分析发文量可知,该领域发文量总体上呈上升趋势,但无论是国内还是国外均存在阶段性短暂下降现象. 然而,从发文量和中心性综合评估,尽管我国自1985年以来,年发文量不断增多,2013年后甚至超越美国成为发文量最多的国家,但在我国已发表的文章中,具有广泛接受度或深度的研究文章相对较少. 此外,从载文期刊可知,啮虫目昆虫的研究前沿集中刊登在生态学和地球科学相关的期刊,且广泛涉及分子生物学、化学和材料学等主题的期刊文章. 中文期刊中,《中国粮油学报》《粮食储藏》和《河南工业大学学报(自然科学版)》为重要的发文期刊;而在英文期刊中,Systematic Entomology,Journal of Stored Products Research,Pest Management Science和Insects等是啮虫目昆虫相关研究的重要刊载期刊.

2) 从发文作者和机构来看,河南工业大学、西南大学、中国农业大学和国家粮食局科学研究院在中文领域贡献最多,但总体形成的合作网络并不大;而国际上的机构合作网络相对更大,联系更加密切,但国内机构与国际机构的合作程度相对较低. 中国机构和国外机构合作可追溯至2001年,由西南农业大学(现为西南大学)与美国佛罗里达大学合作[19]. 随后,中国的研究机构逐渐与国际上多个机构建立了合作关系,并不断加强联系. 如西南农业大学(现西南大学)与以色列农业研究中心[20],中国农业大学与捷克作物研究所[21],中国科学院与黎巴嫩大学合作[22],西南大学还与澳大利亚农业、渔业、林业部、澳大利亚植物生物安全合作研究中心和美国农业部[23]有相关领域的合作论文发表. 但总体而言,国内作者间合作更为紧密,而在国际上,作者间的合作关系可自然聚集成3个合作群,且合作群间几乎没有交流.

3) 综合关键词、高频关键词和突现词分析表明,在啮虫目昆虫研究领域,“仓储害虫”“嗜卷书虱”“储粮保护剂”等在国内和国际均为高频关键词,说明国内和国际上的研究重点大体一致,基本围绕仓储害虫书虱的生物生态学、分子生物学及其防治等方面展开研究. 值得一提的是,中文文献近10年热点词为“磷化氢”和“储藏害虫”,而英文文献热点词则为“趋避活性”(repllent activity)和“鉴定”(identification). 上述结果反映出近年来国际文章研究热点和国内文章研究热点的差异. 粮食安全是我国治国理政的首要大事,2024年中央一号文件再次将“确保国家粮食安全”放在突出位置[24],为此,我国已建成大量粮仓来确保全国人民的口粮安全[25],啮虫目昆虫(如嗜卷书虱)严重危害粮仓并造成粮食损失,威胁粮食安全[10],因此我国更加侧重于啮虫目昆虫的化学防治;而国外关于啮虫目昆虫的认识更多元性,除了将其视为仓储害虫,还会对相关新物种进行系统发育学分析,对新物种进行鉴定等[26]. 关键词“鉴定”包含了宏观和微观的多层信息,可以是对物种的鉴定[27],也可以是对某一基因的鉴定[26, 28],以及对书虱有杀虫活性的植物精油成分鉴定[29].

综上所述,目前国内和国际关于啮虫目昆虫的研究处于平稳发展阶段,结合目前研究的热点和趋势,对于该领域未来的研究展望提出以下建议:①应加强啮虫目昆虫研究的团队建设,形成数支稳定且具有国际影响力的研究梯队,从而解决目前研究人员和传承严重不足以及研究特色不够鲜明等问题. ②该领域内的作者合作仍显不足,未来国内外各研究团队应进一步加强学术合作交流. ③当前的研究更多关注的是物种鉴定、生物生态学、生化毒理学以及综合防治等领域. 未来研究应聚焦啮虫目重要生物学现象背后的分子机制解析,如抗性分子机制、性别决定机制、分子遗传进化以及关键基因的功能等,以丰富在该领域的研究多样性. ④未来可以以仓储害虫书虱为啮虫目昆虫的模式研究对象,重点攻克分子生物学研究的技术瓶颈,如基因敲除与异源表达等. 同时,加大基因组、转录组等组学数据库的研究力度,为创建基于关键基因的仓储害虫靶向性防控技术提供数据支撑,为高效防治害虫奠定基础.

下载:

下载: