-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

烟粉虱[Bemisia tabaci(Gennadius)]是一种半翅目(Hemiptera)粉虱科(Aleyrodidae)的刺吸类害虫,广泛分布于全球除南极洲外的各大洲[1-2],其寄主范围广,能在蔬菜、烟草、棉花和园林花卉等74个科的500多种作物上发生为害[3],1949年在我国首次被报道[4]。烟草是烟粉虱的重要寄主,近年来烟粉虱在河南[5]、山东[6]、海南[7]、四川[8-10]等烟区均有报道,其在烟草上暴发成灾,严重影响烟草产量和质量[11]。烟粉虱成虫主要寄生在烟叶背面,通过刺吸烟叶韧皮部取食汁液为害,因其繁殖力强,发育速度快,田间条件适宜时极短时间内就能达到很高的虫口密度,造成植物衰弱、叶片斑驳,甚至干枯,影响烟株光合作用和正常生长[12]。同时,烟粉虱是植物病毒传播的重要媒介昆虫,通过刺吸取食能携带和传播超过200种植物病毒,造成较为严重的间接危害[13]。

四川省攀枝花市属于我国西南高原植烟生态区,其光热资源充足、昼夜温差大,是我国优质清甜香型烟叶的代表产区,但近年来烟粉虱逐渐在攀枝花烟区呈现出发生危害加重的趋势。一方面,攀枝花干旱和高温的气候为烟粉虱的繁殖和为害提供了较为有利的条件[14]。另一方面,攀枝花市菜-烟互作种植模式为烟粉虱虫口的持续累积提供了有利场所,大量且高密度种植的豇豆等蔬菜为烟粉虱从蔬菜迁飞到烤烟并造成危害提供了便利[15-16]。蔬菜与烤烟生育期的时间和空间重叠,直接导致在菜地累积的较大虫口基数的烟粉虱在蔬菜采收期持续且大量迁飞到烤烟田,引起烟田烟粉虱虫口数迅速增加并维持在较高水平,对烟株造成较大的直接危害。同时,攀枝花烟区也是烟草花叶病毒病高发地区,田间烟株带毒率高,且早期症状明显,烟田烟粉虱对烟叶的刺吸危害也可能加重了烟草花叶病毒的传播和病害的发生,对烟株生长和烟叶质量造成间接的不利影响[17-19]。烟粉虱高效防控问题亟待解决,快速降低田间烟粉虱虫口数对于攀枝花烟-菜互作种植模式下的烟粉虱防控以及烟叶品质提升都具有重要意义。

本研究通过田间小区试验和数据调查,初步明确了攀枝花盐边县菜-烟互作种植模式下田间烟粉虱的生物型,探究了不同化学药剂叶面喷雾处理对烟田烟粉虱虫口数、烟草花叶病毒病发生以及烟株生长的影响,旨在筛选能够快速降低田间烟粉虱虫口数并且有利于病毒病防控的化学药剂或组合,为攀枝花烟-菜互作种植模式下烟田烟粉虱的防控和烟草健康栽培提供参考。

全文HTML

-

试验所用的材料及其来源如表 1所示。

-

试验于2022年在四川省攀枝花市盐边县红格镇和爱乡基地单元开展,试验地经纬度:26°30′36″N,102°0′36″E,海拔2 035.9 m,试验地烟草连作5年以上且烟粉虱和烟草花叶病毒病常年发生严重。

供试烟草品种为云烟99。试验烟苗均采用漂浮育苗法进行培育,按照四川省烟草公司攀枝花市公司制定的生产管理方案相关技术标准进行苗床和大田管理。烟苗移栽时间为4月25日,中心花开放打顶,打顶时间为7月15日,用12.5%氟节胺EC控制腋芽。试验地烟草种植密度:行距115~120 cm,株距55~60 cm,平均每667 m2有1 100株左右。

-

选取较为平整的地块,划分试验小区,实验共设4个处理(表 2),每个处理3个重复,共12个小区,各小区面积约50 m2、60株烟,按照随机区组排列各个小区。所有药剂处理方式均为叶面喷雾,共处理2次,处理时间为移栽后60 d(6月25日)和70 d(7月5日)。

-

各小区选择有代表性的烟株5株并挂牌标记,按《烟草农艺性状调查测量方法》(YC/T 142—2010)标准,在打顶后7 d测定烟株的农艺性状,主要包括烟株的株高、茎围、有效叶片数、最大叶长、最大叶宽,并计算最大单叶面积。

-

分别于第一次施药时(6月25日,原始虫口数)、第二次施药时(7月5日)和第二次施药后10 d(7月15日)对试验地各小区标记烟株的烟粉虱虫口数进行调查。根据以下公式计算虫口减退率。

-

按《烟草病虫害分级及调查方法》(GB/23222—2008),对烟草普通花叶病进行系统调查。根据病害的发生情况,从第一次施药当天开始,每隔5 d调查1次,连续调查4次以上。记录试验地块每个小区的发病株数及发病级数。于第一次施药时(6月25日)调查对照烟田标记的烟株烟草花叶病毒病发病级数。烟草普通花叶病毒病分级标准如下:

0级:全株无病。

1级:心叶脉明或轻微花叶,植株无明显矮化。

3级:1/3叶片花叶但不变形,或植株矮化为正常株高的3/4以上。

5级:1/3~1/2叶片花叶,或少数叶片变形,或主脉变黑,或植株矮化为正常株高的2/3~3/4。

7级:1/2~2/3叶片花叶,或变形或主侧脉坏死,或植株矮化为正常株高的1/2~2/3。

9级:全株叶片花叶,严重变形或坏死,或植株矮化为正常株高的1/2以下。

根据田间病害发生情况,计算发病率、病情指数和病情指数减退率:

根据病情指数计算相对防效:

-

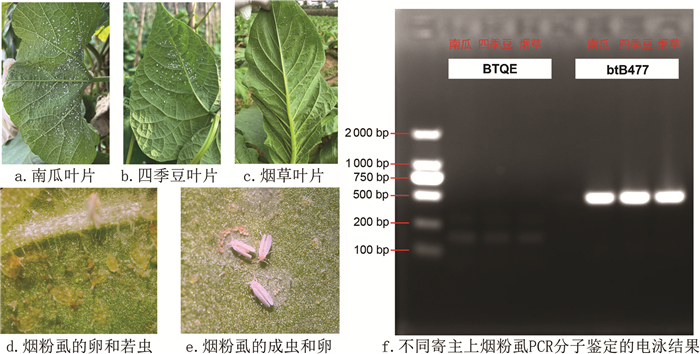

对田间烟粉虱主要寄主植物上的烟粉虱进行采集,包括南瓜、菜豆和烟草。烟粉虱样品于低温条件下24 h内运送回室内进行DNA提取和特异性基因片段PCR扩增分子鉴定。烟粉虱DNA提取和特异性基因片段PCR扩增按照Triumfi Plant Direct PCR Kit试剂盒标准流程进行。对烟粉虱DNA进行提取。采用特异性引物1对Q型烟粉虱DNA进行PCR扩增鉴定,引物如下:BTQE-F:5′-TTTAGAAACGTGCCGAAT-3′;BTQE-R:5′-TGCTTGTCGAAGAGGGTC-3′。采用特异性引物2对B型烟粉虱DNA进行PCR扩增鉴定,引物如下:btB477-F:5′-CTAGGGTTTATTGTTTGAGGTCATCATCATATATTC-3′;btB477-R:5′-AATATCGACGAGGATTCCCCCT-3′。

PCR扩增体系为25 μL,其中2×试剂Plant Direct PCR Mix,12.5 μL;上游引物(-R),1.0 μL;下游引物(-F),1.0 μL;目标DNA,1.0 μL;双蒸水,9.5 μL。PCR扩增程序为:{预变性,94 ℃,5 min}×1循环,{变性,94 ℃,30 s;退火,55 ℃,30 s;延伸,72 ℃,30 s/kb;终延伸,72 ℃,5min}×35循环,PCR反应结束4 ℃保存。

采用1%的琼脂糖凝胶电泳对PCR扩增产物进行检测,电泳条件:110 V,30 min。

-

利用Excel 2019对数据进行整理,使用SPSS 17.0软件通过单因素方差分析(ANOVA)与显著性差异检验,计算每组数据的平均值和标准误,使用Origin进行绘图。

1.1. 试验材料

1.2. 试验地情况

1.3. 试验设计

1.4. 数据调查

1.4.1. 烟株农艺性状调查

1.4.2. 烟粉虱虫口数量调查

1.4.3. 病害调查

1.5. 烟粉虱样品采集和生物型分子鉴定方法

1.6. 数据分析方法

-

对田间南瓜(图 1a)、菜豆(图 1b)、烤烟(图 1c)上的烟粉虱进行采集,对田间烤烟上采集并在室内培养的烟粉虱卵、若虫和成虫形态进行拍照(图 1d,1e)。对不同作物上采集的烟粉虱进行DNA提取,通过PCR特异性引物扩增对其生物型进行鉴定,结果如图 1f所示。采用Q型烟粉虱特异性引物(BTQE)对南瓜、菜豆、烤烟上烟粉虱DNA进行PCR扩增和电泳检测,结果三者均无对应条带,表明南瓜、菜豆、烤烟上未发现Q型烟粉虱。采用B型烟粉虱特异性引物(btB477)对南瓜、菜豆、烤烟上烟粉虱DNA进行PCR扩增和电泳检测,结果三者均在477 bp处检测出明显条带,表明南瓜、菜豆、烤烟上烟粉虱均为B型。综上所述,攀枝花市盐边县红格镇和爱乡基地单元田间烟粉虱生物型主要为B型。

-

对不同处理烟粉虱虫口数进行调查,结果如图 2所示。调查结果表明,不同处理田间烟粉虱虫口基数基本一致(6月25日),为42~59头/株,平均值为50头/株。不同药剂叶面喷雾处理均能显著降低烟田烟粉虱虫口数,药剂处理后田间烟粉虱虫口数较施药前的降低率如表 3所示。第一次施药后10 d(第二次药剂处理前,7月5日),处理1、处理2、处理3和处理4(对照组)烟粉虱虫口数分别显著降低到29、19、24和40头/株,较第一次药剂处理前虫口基数分别显著降低了40.38%、60.86%、50.20%和20.64%(表 3)。同时,第一次药剂处理后10 d,处理1、处理2和处理3烟粉虱虫口数较对照组分别显著降低了26.17%、51.67%和37.67%(表 4),烟粉虱虫口数降低率由高到低依次为处理2 >处理3 >处理1。

第二次施药后10 d(7月15日),处理1、处理2、处理3和处理4(对照组)烟粉虱虫口数分别降低到14、9、11和21头/株,较第一次药剂处理前虫口基数分别显著降低了71.72%、81.92%、78.03%和58.16%(表 3)。同时,第二次药剂处理后10 d,处理1、处理2和处理3烟粉虱虫口数较对照组(处理4)分别显著降低33.54%、57.59%和47.78%(表 4),烟粉虱虫口数降低率由高到低依次为处理2>处理3>处理1。

整体来看,3种药剂或药剂组合叶面喷雾处理对烟田烟粉虱均具有较好的防除效果,其中以5%虱螨脲乳油400倍液与20%呋虫胺悬浮剂400倍液联合施用效果最佳,20%杀虫啶虫脒可溶液剂4 000倍液次之,22%噻虫·高氯氟悬浮剂4 000倍液与80%烯啶·吡蚜酮水分散剂4 000倍液相对较差。

-

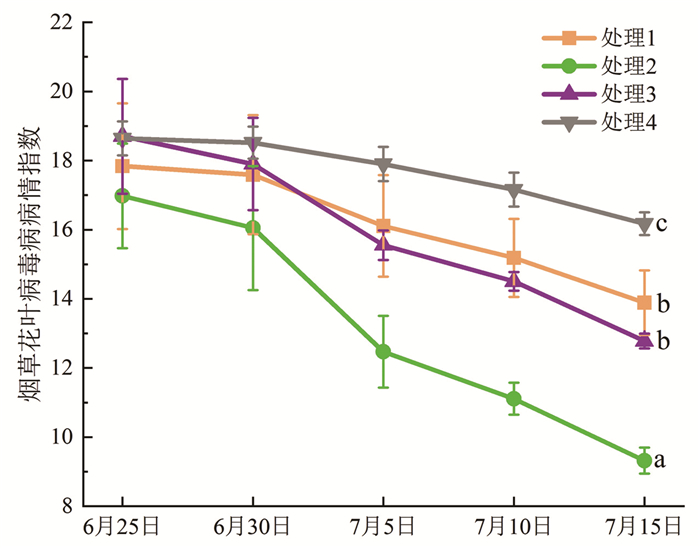

对不同处理组烟草花叶病毒病的发生情况进行调查,结果如图 3所示。结果显示,第一次施药时(6月25日),处理1、处理2、处理3和处理4的烟草花叶病毒病病情指数平均值分别为17.84、16.98、18.70和18.64,且不同处理组病情指数无显著差异。随烟株生长,田间烟草花叶病毒病病情指数呈降低趋势(表 5),其中药剂处理组病情指数降低率明显高于对照组(处理4)。第二次施药后10 d(7月15日),处理1、处理2和处理3烟草花叶病毒病病情指数分别较对照组(处理4)显著降低14.12%、42.37%和20.99%(表 5)。

第一次施药后10 d(第二次施药前,7月5日),处理1、处理2、处理3和处理4(对照组)烟草花叶病毒病病情指数分别较第一次药剂处理时降低9.40%、26.44%、15.70%和3.98%(表 6),但未达到显著性差异。第二次施药后10 d(7月15日),处理1、处理2、处理3和处理4(对照组)烟草花叶病毒病病情指数分别较第一次药剂处理时显著降低21.41%、44.26%、30.80%和13.14%(表 6),表明药剂叶面喷雾处理防控烟粉虱对于烟草花叶病毒病也有一定的防治效果。

-

对不同处理组烤烟打顶后7 d的农艺性状进行调查(第二次施药后17 d),结果如表 7所示。调查结果表明,处理2和处理3对烟株的生长有较为明显的促进效果,药剂处理组烤烟的株高、茎围、最大叶宽和最大叶面积均高于对照组(处理4)。相较于对照组,处理2和处理3烤烟的株高分别显著提升了11.85%和10.83%,茎围分别显著提升了7.96%和6.44%,最大叶面积分别显著提高了28.15%和25.75%(表 7)。处理1各项农艺性状数值略高于对照组,但均未达到显著性差异(p>0.05)。

2.1. 田间烟粉虱生物型鉴定

2.2. 不同药剂叶面喷雾处理对烟粉虱虫口数的影响

2.3. 不同药剂叶面喷雾处理对烟草花叶病毒病发生的影响

2.4. 不同药剂叶面喷雾处理对烟草生长的影响

-

一直以来,化学防治[20]、抗性品种选育[21]、天敌昆虫的应用[22-23]以及隔离作物的间套作[24-25]在田间烟粉虱防控中都有较多的研究和应用,但是抗性品种、天敌昆虫和隔离作物都存在防治周期长、技术要求高、防治效果不稳定等缺点。针对攀枝花烟-菜互作种植模式下烟田烟粉虱虫口基数大、防治需求迫切的问题,化学防治依然是解决烟粉虱防治难题的必要手段,高效稳定的烟粉虱防控化学药剂仍是生产所需。本研究采用田间调查和小区试验相结合的方法,探究了不同化学药剂叶面喷雾处理对烟田烟粉虱的防控效果以及对烟草花叶病毒病发生的影响,筛选出了适用于攀枝花烟-菜互作种植模式下防控田间烟粉虱的药剂组合。其中,以5%虱螨脲乳油400倍液与20%呋虫胺悬浮剂400倍液联合施用对烟粉虱的防控效果最佳,第二次施药后10 d对烟粉虱的防效可达57.59%(表 4),同时对烟草花叶病毒病也有明显防治效果,第二次施药后10 d的防效为42.37%(表 5),且药剂处理后烟株打顶后7 d的农艺性状有较为显著的促进效果(表 7)。目前,尚没有关于呋虫胺防控烟草烟粉虱的研究报道,但该药剂广泛用于蔬菜[26]和瓜类[27]上烟粉虱的防控,具备较好的防控效果。虱螨脲在烟粉虱防控方面也尚未见报道,但该药对草地贪夜蛾[28]和柑橘全爪螨[29]上均有较好的防效。呋虫胺和虱螨脲在蔬菜和水果上应用均具有较高的安全性,二者联合施用在防控烟田烟粉虱和病毒病方面具有较好的应用前景,这为今后的攀枝花烟草健康栽培提供了材料支撑。

本研究发现,在药剂叶面喷雾防除烟粉虱后,田间烟草花叶病毒病病情指数也随之显著降低,药剂处理组烟草花叶病毒病病情指数较施药前降低率明显高于对照组降低率,表明降低烟粉虱虫口数有利于缓解田间烟草花叶病毒病,说明烟粉虱与烟草病毒病之间存在一定关联。有研究表明,烟粉虱与多种植物病毒病存在明显的互利互惠关系[30-31],如Mayer等[32]的研究结果表明,相较于健康植株,烟粉虱在番茄花叶病毒病感病番茄上的产卵量提高了1.5倍以上。Jiu等[33]的研究发现,烟粉虱在中国番茄黄曲叶病毒病感病烟草上取食后,成虫的寿命、产卵量以及种群增长速度均显著提升,进而加快了对病毒的传播,促进了病害的流行成灾。而烟粉虱取食感染番茄黄曲叶病毒的植株后,其体长、存活率、寿命以及产卵量都比健康植株要高[34-35]。然而,关于烟粉虱是否可能传播烟草花叶病毒目前尚缺乏研究。烟粉虱虫口数降低后田间烟草花叶病毒病病情指数降低可能与烟粉虱刺吸烟叶造成伤口而有利于烟草花叶病毒侵染有关,而烟草-烟粉虱-烟草花叶病毒的互作关系后续仍需进行深入系统的研究,以期为破解攀枝花烟-菜互作模式下烟粉虱和烟草花叶病毒互作关系、寻找更为优化的联合防控策略提供支撑。

下载:

下载: