-

类指句由类指成分和属性谓语构成,对一类事物作事实判断或价值判断,能容忍反例,具有内涵性、非个体性和虚拟性。例如:

(1) 老虎是哺乳动物。

(2) 老虎会吃人。

(3) 蚊子带病毒。

(4) 消防员灭火。

(5) 孔雀有华丽的羽毛,会下蛋。

上述类指句对事物的概括描述,基于认知主体对客观存在的主观体验。概括性描述不对应客观存在的个体,而是一种虚拟的超越事实的语言表征,并且可能存在反例。例(1) 是一个科学常识和判断,没有反例,是我们去做其他判断的知识基础;例(2) 有反例,不是所有老虎都吃人,比如幼小的老虎就不会吃人;例(3) 带病毒的蚊子其实只占1%,但我们仍然将这句视为真;例(4) 只是描述一种职业,一种可能性;例(5) 的指称很有意思,前半句是指公孔雀,后半句是雌孔雀。

已有研究主要从语义、语用和认知角度对类指句的特征进行分析。类指句的语义研究主要在逻辑层面展开,通过分析类指算子的语义特征对类指句进行形式化描述,但对引入的算子未能给出合理的解释。类指句的语用研究虽然能在一定程度上解释类指句容忍反例的现象,但仅参照动态语境进行语用分析,很难解释类指句的句法语义特征。类指句的认知研究从认知理据和认知机制入手解释类指句的问题,但对类指句背后的认知机制却众说纷纭。本文结合体验哲学理论及概念转喻理论,论述类指句的哲学基础及认知理据,希望在认知语言学框架内对类指句进行统一解释。

全文HTML

-

Lakoff和Johnson提出了“体验哲学”(embodied philosophy)理论[1],体验哲学中的“肉身”(flesh)一词,反映了人类根本的体验经验,该书将哲学的重心放在我们的“肉身世界”,也就是我们所生存的世界。体验哲学主张具身体验是意义、思想、知识和交际的基础,充分强调体验的丰富内涵、复杂性和哲学重要性。作为认知语言学的哲学基础,体验哲学有三条基本原则:心智的体验性、认知的无意识性和思维的隐喻性。体验哲学摒弃了客观主义与主观主义的错误观点,汲取其中的合理成分,既强调客观现实对认识的第一性地位,又重视主观意识,倡导主客体之间的互动性,包含了辩证法的观点,“新认知语用学则是建立在后现代的体验哲学之上,尝试运用认知语言学提出的十数种认知方式来统一解释语用推理,将语用学理论研究带入后现代哲学时期”[2]。类指句作为人类知识的概括性表达,反映了一种特殊的思维方式。李恬将这种思维方式称作指类思维(即本文的类指思维),是一种确定类的思维,是人脑在对“类”做概括性描写时相关的认知活动过程,体现了人类的分类分层级意识,以此引导范畴化的过程,是人类基本的思维方式[3]。本文认为类指思维具有体验性、无意识性和转喻性。

-

类指句基于认知主体对客观存在的主观体验,对一类事物的某种属性进行概括性描述。类指描述不对应客观存在的事实个体,而是一种虚拟的超越事实的语言表征。杜世洪认为,类别名称“人”“马”“花”等是概念,它们指称的不是某个具体的存在于物理世界的事物,而是一种概念,是一种基于人们的经验而达成的对“人”“马”“花”的认识[4]。龚鹏程等认为,事物在客观世界中是杂乱无序的,人类根据不同事物之间相似或相同的属性将其归类,而相似的属性是人类与客观事物经过互动产生感知和经验后获得的,所以,人类所认知的世界是凭经验和感知进行认知分类后所获取的认知世界[5]。

体验不仅能帮助我们对事物进行分类,形成关于不同类概念的认识,还能帮助我们认识和接纳类指描述中存在的反例,从而使名词的意义摆脱了客观主义真值条件的束缚。传统观点认为,名词的意义就是名词的所指,名词的所指就是这个名词在物理世界的实在对应体。而认知语法则认为,名词的意义不完全等同于名词的所指,名词的意义也不是一组客观的语义要素就能定义的。名词的意义不再局限于客观意义或所谓“真值条件”,而是把人的认知因素考虑在内。“与人没有关系或者人没有触及到的世界,不会反映于语言之中。”[6]在语言世界与物理世界之间还存在一个认知世界,语言世界所反映的物理世界其实是认知世界加工后的产物,带有主观性的认知痕迹。比方说,传统的意义理论认为,“汽车”这个类别名词可以通过客观的语义要素或真值条件(四轮、汽柴油驱动、载人等)来描写,但是一辆少了一个车轮的车没法载人,人们仍然认为它是汽车,可见名词的意义是客观标准和主观认识的结合[7]。Langacker认为背景知识与语法结构的意义之间存在互动关系[8]。名词短语的语言学描写主要关注的是话语层面的指称。话语指称不限于真实世界、想象世界或可能世界。不论我们谈论什么,我们的所指都是虚拟的,而不是真实存在。而这些虚拟之物实质上是人类体验的结果。正如卡西尔所说:“名称并非旨在表达事物的本性,它们并没有客观的对应物。它们的真正任务不是要描述事物,而是要激发人类的情感;并非只是传递观念或思想,而是要促使人们去行动。”[9]其中,“被激发的人类情感”就是人类的一种体验,“促使人们去行动”也是为了获得更多的体验。

体验不能产生新的实体,但却能产生新的思维,于是便有了新的语言表达。范开泰认为,任何语言中的名词项都是有所指的,或者说是有意义的,这里的有所指或意义是从语言学角度来讲的[10]。语言学意义上的所指不是名词所反映的事物本身,名词的所指并不直接与现实世界中的存在发生联系,认知世界才与语言世界直接发生联系。探讨认知世界与语言世界的关系是认知语言学的研究目标。比如,从哲学或逻辑学看来,“孙悟空”是一个虚概念,没有现实世界中的外延或现实存在。但从语言学上讲,这个词是有所指的,说汉语的人都知道它指的是什么,虽然这个所指看不着也摸不着,但它不仅有所指,而且是定指。说汉语的人之所以知道“孙悟空”的所指主要是因为他们具备相关的体验,这种体验来自中国文化中关于“孙悟空”的小说和电影。既然体验是意义形成和建构的主要来源,那么有不同文化体验的人就会有不同的认知,不同的类指知识。因此,类指思维的体验性还表现为不同的文化有不同的类指知识。例如:

(6) 龙是灾难的克星,龙是救世的英雄,龙是“文化超人”。(CCL)

(7) 吸血鬼害怕阳光,害怕一切木质东西,害怕马鞭草,更害怕那象征着死亡的橡树。(BCC)

(8) 精灵是很狡猾的,他们倾向于玩弄各种诡计而不是直接去面对一个战士。(CCL)

在上述例证中,例(6) 中的龙是中国文化中的一种特殊生物,虽然它并不存在,但在中国文化中有特别的外形,并承载特别的文化含义,中国人可以把它画出来,可以对它进行讨论,也有关于它的传说,这主要源于人们有这种文化体验。例(7) 中的吸血鬼是西方文化中一种可怕的生物,代表着邪恶,有特别的生活习性,于是便有了很多关于吸血鬼的小说或电影,这种生物不存在于客观世界,但却存在于一定的文化中,于是处于这个文化社区的人们便能对它进行讨论。例(8) 中的精灵是神话中的一种生物,不存在于现实中,但人们知道它们的原型模样,知道它们的特征。这些超自然的生物主要产生于人类在生存环境中的一些体验:可能是对圣物的向往(龙是圣物的象征),可能是对邪恶的恐惧(吸血鬼就是邪恶的化身),抑或是在人类和动物基础上虚构出的神话角色(如精灵)。这些虚拟的对象来自人类的现实体验,固化于某种文化,于是就有了特定文化中对此类事物的类指知识。

-

认知的无意识性主要是指我们往往无法直接意识到自己大脑中发生的一切。Lakoff和Johnson认为:“有意识的思维只是思维这座巨大冰山的一角,无意识思维至少占所有思维活动的百分之九十五。并且,正是这百分之九十五的无意识思维活动形成和建构了所有的有意识思维。如果没有无意识的思维活动发挥着这些形成和建构的功能,就不会有有意识的思维活动。”[1]13体验哲学认为,心智基于体验,语言在本质上是象征性的。“从感知上升到概念,语言符号是不可缺少的工具。当一个词符的指称对象不是一个而是一类事物时,它就代表一个语义范畴。”[11]基于体验的类指知识被概括出来后就会被无意识地加以运用。在类指句“狮子很凶猛”和“蜜蜂酿蜜”中,“狮子”和“蜜蜂”所指称的对象并非具体的狮子和蜜蜂,它们表征的是一种概念,代表的是一个语义范畴,是某种属性的集合。尽管幼狮并不凶猛,蜂王也不负责酿蜜,可是我们仍然接受这样的类指论述,无意识地将凶猛的特征与狮子这种动物挂钩,将酿蜜作为蜜蜂这种动物的特征性描述。在交际中,我们不会有意识地将反例排除出去,而是无意识地笼统概括之。当然,这种无意识的笼统概括也是有理据的,这在下文会详细论述。牛保义说:“类概念的形成是一个从具体(感觉运动、表象性操作)到抽象(逻辑性、形式操作)的认知操作过程。”[12]本文认为这种从具体到抽象的认知操作就是无意识的。例如,类指句“鸡司晨”与“鸡下蛋”虽共享同一个类概念“鸡”,但“鸡司晨”中的“鸡”是“鸡具有报晓的特征”这一属性的集合,该集合仅对应鸡群里的公鸡;而“鸡下蛋”中的“鸡”则是“鸡以下蛋的方式进行繁殖”这一属性的集合,且“繁殖”仅由鸡群里一定年龄的母鸡完成。由此可见,同一个类概念可承载不同的信息,以表达这类事物具有的某种属性,而人类这种确定类的思维往往是无意识的,人们不会刻意地指出母鸡下蛋或公鸡打鸣,通常只是笼统地用同一个类概念进行谈论。

此外,我们还会无意识地使用具有未然性的类指句概括已然或应然的情况。类指句“消防员扑火”描述的是一种职业特征,基于人们的体验,“扑火”既是消防员的职责,又是这个职业的特征。但是“消防员扑火”不是对真实情形的描述,即便在没有火灾的情况下,即便火灾发生时不是所有消防员都去扑火,但“消防员应该随时能够扑火”仍然是人们对这种职业的认识和期望,它是消防员区别于其他职业的重要特征。这种以未然代已然或应然的类指思维是无意识的。我们认可并接受这样的知识归纳方式,并在无意识的状态下进行这样的认知加工和思维活动,在这个过程中,反例并不影响类指论述的成立。

-

思维的隐喻性是体验哲学的基本原则之一,“隐喻研究是当代认知语言学、心理语言学、应用语言学和语料库语言学的热点之一”[13]。魏在江认为,转喻跟隐喻一样,也是基于人们的基本经验,是身体、感知、体验、大脑和心智的产物[14]。本文认为思维的转喻性也是体验哲学的重要组成部分。类指思维的体验性、无意识性和转喻性不是孤立的,而是相互关联的。从根本上讲,来自现实世界的体验是十分丰富的,事物的种类纷繁复杂,每一种事物的特征也是多维度的,而语言表达却是相对有限的。我们要通过有限的类指表达去描述丰富多样的现实世界,在事物种类的数量上和事物特征的维度上,语言表达都不能完整地进行镜像反映。因此,类指思维的转喻性就发挥了极为重要的作用,这种转喻的思维方式是人类基本的思维方式,我们甚至不会意识到它的存在或发生。类指思维的转喻性主要体现为时间维度的转喻性和空间维度的转喻性。

时间是事物存在的方式之一,我们感知的事件是有序的逐一发生的,要描述事物就离不开时间概念的参与。类指句并不强调事物及属性存在的时间点,英语类指句主要采用一般现在时表达过去、现在和未来都恒常的特征。而汉语类指句的时间特征则表现为一种开放的泛时性,通常不采用时态形态标记。例如:

(9) A tiger is a cat.

(10) Dogs bark.

(11) Mice have tails.

(12) 蜂鸟不能行走。猫不能尝出糖味。(CCL)

(13) 老虎很凶猛。

(14) 龙虾的血是蓝的。鼹鼠一个晚上能挖地道75米。(CCL)

刘正光等认为,就现在时的实际用法和意义而言,更多的情况下是非指称用法,其中之一就是表达说话人的认识态度意义[15]。英语类指句(9)(10)(11) 采用一般现在时描写事物的恒常属性,句中的时态主要体现的是说话人对事物特征的归纳概括,并不强调属性存在于过去、现在或将来,所以类指句中的时态并不指称具体事件或动作的过程。汉语类指句(12)(13)(14) 没有时态标记词,是一种泛时句,不参照说话时间划分已然或未然。由于类指句描述事物的恒常属性或行为规律,在时间轴上没有具体的起点和终点,占据整个时间轴,或是时间轴上很长的一段,时间起点和终点的概念变得模糊。因此,本文认为类指句在时间上采用一般现在时(英语)或者泛时(汉语)来表达过去、现在和未来都可能存在的情况,是一种时间转喻。

和时间一样,空间也是事物存在的主要方式。前者主要表征动作或事件的发生,而后者则指称事物的具体定位。类指句在空间维度上的转喻性主要体现在类指成分与具体实例之间的映射关系。类指成分是一个虚拟的最大实例,包含类别中数量繁多和分类复杂的个例,类指句中与类指成分共现的属性未必适用于每一个实例。从众多实例中归纳出的属性被附着于一个抽象的虚拟的类指成分,而不是具体实例,因此,类指属性在空间上的存在具有转喻性。

(15) 北极熊喜欢捕食海豹,往往在海豹的呼吸洞附近潜伏几个小时。(CCL)

(16) 一个人一天要喝8到10杯水。

(17) 这男人身边要是没有个知冷知热的女人,那日子可就凄惶了!(《乔家大院》)

(18) A doctor works long hours.

(19) Potatoes contain vitamin C,amino acids,protein and thiamine.

(20) The killer whale is not dangerous to humans.

汉语类指句(15)(16)(17) 中的类指成分不论采用光杆名词还是“一量名”结构,或者是“这+NP”结构,都不对应具体的个例,而是对应于整个类别。与类指成分共现的属性“喜欢捕食海豹”“喝8到10杯水”“没有个知冷知热的女人日子就凄惶”等并不一定适用于所有个例。英语类指句(18)(19)(20) 中的类指成分分别采用复数、不定单数和定指等形式,指称整个类别,而非个别实例。句中关于一类事物的描述可能存在反例,例如:受伤的北极熊可能就不喜欢捕食海豹,煮熟的土豆不含维C、氨基酸、蛋白质和维生素B1等。简言之,类指句用类概念去概述并非所有个例都具有的属性,使属性存在于虚拟的类概念而非具体实例,体现出类-例之间的转喻映射关系。

一. 类指思维的体验性

二. 类指思维的无意识性

三. 类指思维的转喻性

-

上文论述了类指思维具有体验性、无意识性和转喻性,而这三种特征是相互关联的。类指句将源于体验的知识概括抽象出来,体验与语言表征之间存在“类-例”的转喻映射关系,这种认知活动是无意识的。下文将进一步论述类指句中“类”“例”之间的映射关系和转喻模型,揭示类指句的认知理据。

转喻常常通过明示地提及某一实体作为一个概念参照点来间接地激活另一概念[16]。Radden和Kövecses认为,转喻是发生在同一个理想化认知模型(Idealized Cognitive Model,简称ICM)中的认知操作,其中一个概念实体为另一个概念实体提供心理通道[17]。Lakoff & Turner把转喻描述为在同一认知域的概念映射,表达的是一种“代表”关系,其主要功能是指称,转喻是人类所具有的一种基本的认知能力,也是一种最为基础和直接的获取范畴化信息的工具[18]。文旭认为:“这样使用转喻,符合人们在认知世界和传递信息时,可以用最小的认知努力获取做大的认知效应,如果不用转喻,就不能达到这样的目的。”[19]魏在江认为,转喻具有体验性,是自动的、无意识的思维模式,转喻推理使得大部分抽象思维成为可能[14]。

作为对世界进行概括描述的语句,类指句体现了语言表达与实际个体之间的间接性,通过“类”与“例”之间的“代表”和“互动”实现指称的功能。总的说来,类指句主要涉及三种转喻模型,即“类代例”“例代类”“类代例和例代类叠加”。

-

传统研究[20-21]根据描述对象的不同将类指句主要分为两种:种类类指句和特征类指句,前者指称的是整个类,没有反例,后者是对一类事物某种属性作概括性描述,涵盖范围可能是一个种类中的全部或部分成员,存在反例。种类类指句的谓项描述的属性或特征适用于整个类别,不强调个例,但覆盖所有个例。我们能够通过这种类指句推断所有的个例都具有某种属性,这是通过“类代例”的方式实现由类及例的指称功能,例如:

(21) a. Dinosaurs died out many years ago.

b. Rats were reaching Australia in 1770.

c.狼是一种食肉动物。

d.狗在乡下很多,城里比较少。

例句中涉及的种类与个例在本质上是一种转喻关系,个例是种类认知域的一个次域。上述例句断言一种特征适用于某一种类,而不是种类里的所有或大部分个体。(21a)表达的是恐龙这个物种灭绝了,因为很多年前就已没有任何一只恐龙存在,并且“灭绝”一词只适用于对类和物种的描述。(21b)表达的是鼠这个类在1770年来到澳大利亚。(21c)是对狼这一种群的生物划分,并不涉及具体的个体。(21d)具有非个体性,不涉及任何一只狗。这些表达“灭绝、丰富、稀少、科学划分”等的属性谓语(Direct Kind Predication)构建了一个类指框架,主语只允许类指NP,指称的是一个类,包含所有个体,而不限于个体层面[22]。

-

范畴主要通过次范畴或个例进行认知。例如:范畴“母亲”通过“家庭主妇”进行理解,也就是通过“次范畴/个例代替范畴”这种转喻方式进行理解。刘丹青认为,光杆NP是表类指的常规手段,加了“一个”“一对”等无定标记再表类指,则有一种转喻的性质,即以个体转指类,其类指义是通过对转喻的理解而获得的[22]。下面的例句以“一量名”结构表类指成分,通过“例代类”的转喻将个例的属性推及到类别,如:

(22) a.一个学生就应该好好学习。

b.一个人没有血液,心脏就会停止跳动。

c.一对夫妇生两个孩子。

d.一个女孩子,应该懂得如何保护自己。

Christophersen认为,我们脑子里存在一些关于个体的模糊意象,同时会产生这样的认识:关于这些个体的认识和意象同样适用于该范畴的其他个体[23]。这种类指句,通过个体属性或个体事件概括描述一类事物的特征,但从句法形态特征上看,仍然表个体。Norrick认为种类中的任何一个实例都会激活种类整体[24]。上例是对“一个学生”“一个人”“一对夫妇”“一个女孩子”的描述,形式上的指称对象是无定个体,实则是通过以“例”代“类”的转喻思维将此个体特征扩展到同类其他个体,直至覆盖整个类。“好好学习”是人们对学生这个群体的期待,“没有血液,心脏就会停止跳动”是科学常识,“生两个孩子”是国家从政策角度对所有夫妇的要求,“懂得保护自己”是人们对女孩子的善意提醒,因为在一定文化背景下,人们认为女孩子是脆弱的。这些属性不仅适用于单一个体,而且适用于该类其他所有个体。人们在有限的交际和表达中不能穷尽描述所有个体的情况,所以“以突出的个体特征代替整体”成为类指句中常见的转喻模型。也正是因为这种不完整的、经济的表达才能对事物提供最具完型的描述。

-

类指句除具有指称功能以外,还具有较强的区分功能,即通过断定或描述一类事物的某种属性,把它与其他事物区分开来。在有限的、无法穷尽的体验面前,我们通常借助转喻思维中“类”和“例”之间的互动实现对类知识进行抽象概括这一目标。在上文讨论的“类代例”和“例代类”两种类指句中,属性谓语仅适用于类概念,或形式上采取对个体进行描述的方式,因而句子无反例存在。但特征类指句描述一类事物的特性或规律性,所概括的属性适用于所有成员或部分成员,可能存在反例。例如:

(23) a.鸡下蛋。

b.蜜蜂酿蜜。

即便存在“公鸡不下蛋”的反例,(23a)仍然是一个普遍认可的类指表达。该句的谓项“下蛋”(事件次域)激活“繁殖”(事件矩阵域),句子围绕繁殖寻求真值。鸡的繁殖由母鸡来完成,“公鸡不下蛋”的情况并不影响句子的真值。当然,如果我们能找到一只鸡以“生小鸡”而不是以“下蛋”的方式繁殖,那么“鸡下蛋”就失真。因此,“鸡下蛋”的真假在于鸡群以何种方式完成繁殖,而不取决于是否所有的鸡都能下蛋。既然在下蛋这个属性上,可以用鸡代替母鸡,直接说“鸡下蛋”,那么是否可以直接说“鸡是雌性”?显然这一论断为假。那么是什么导致“鸡下蛋”为真,而“鸡是雌性”为假呢?原因在于后一句激活的是“性别”矩阵域。在“性别”域中,“鸡”这一种属包括两类性别:公鸡和母鸡。如果“鸡是雌性”为真,那么公鸡被不合理地忽略掉了。被激活的矩阵域在类指句的真值判断中十分重要,它决定了类指的推理方向,如图 1。

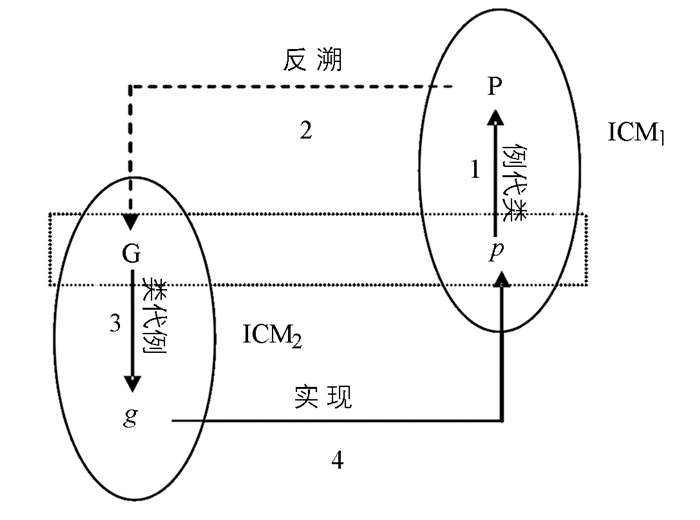

图 1虚线方框内的“鸡下蛋”是类指句。在该句的推理过程中,“下蛋”这个次域在第1阶段激活了“繁殖”这个矩阵域,这个激活过程是“例代类”的转喻过程(在同一个理想化认知模型中,次域是“例”,矩阵域是“类”);“繁殖”这一矩阵域反溯到“鸡”这个主项,由于鸡的繁殖由母鸡完成,所以决定了ICM2中“鸡到母鸡”的转喻推理,该过程是以“类”代“例”。在思维的第4阶段,母鸡下蛋的表述为真,整个推理过程连续并且合理。阶段1和阶段3分别涉及“例代类”和“类代例”的转喻思维过程。为何主项所在的理想化认知模型采取“类代例”,而谓项采取“例代类”,这主要取决于类指句的语义功能:主项是类概念,因为类指句主要是描述一类事物的某一属性或特征,即便该属性或特征仅体现在这类事物中的某些个体上,这仍然属于该类事物区别于其他事物的属性或特征;谓项是体现主项具有区分度的属性或特征,该属性或特征应该是接近人类一般体验的,是我们所熟知的来自实际个例的一些属性,这样我们才可能把该属性与主项联系起来,所以谓项以“例”代“类”。我们说“鸡下蛋”和“人生孩子”,却不说“鸡繁殖”和“人繁殖/生育”,因为“下蛋”和“生孩子”这些具体的繁殖方式是“鸡”和“人”的主要属性特征,也是最接近人类体验的知识。

(23b)的推理过程与(23a)类似,酿蜜是蜜蜂自给的一种方式,蜜蜂分为工蜂、蜂王和雄蜂三种。实施“酿蜜”这一行为的只有工蜂,但是酿蜜仍然是蜜蜂区别于其他动物的特征。这个句子的区分焦点在于自给方式,而非蜜蜂的三种分类,所以无须提及哪一类蜜蜂完成酿蜜的工作。

由于这类句子涉及两个理想化认知模型里的转喻推理,所以存在反例,比如“公鸡不下蛋”和“蜂王和雄蜂不酿蜜”。这些反例不影响句子的真值,因为类指句的语义功能就是给主项赋予一个最具区分度的属性,该属性属于这个类,但不覆盖所有实例,可以容忍“合理范围内”的反例。我们说Mosquitoes carry the West Nile Virus,而不说Animals/Insects carry the West Nile Virus。因为“携带西尼罗病毒”虽然不是所有蚊子都有的特征,但却能够将“蚊子”与其他虫类或动物区分开。虽然mosquitoes属于animals/insects,但是Animals/Insects carry the West Nile Virus有概括过度的问题,且谓项不能将主项与他事物区分开。类指属性需要将类概念与潜在的对比物区分开。作为主项的类概念变了,对比物就随之而变,那么同一谓项的区分度可能就会因此改变。所以只有当主项和谓项使用的范畴层级合理时,反例才会在合理范围内被接受。“类代例和例代类叠加”的转喻推理过程可如图 2所概述。

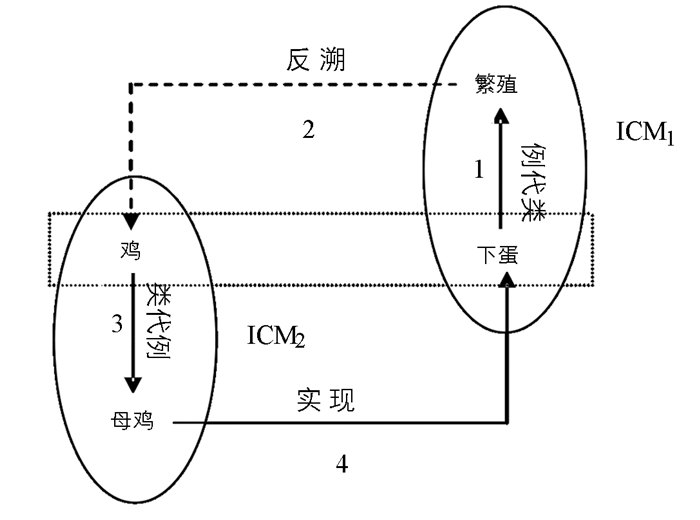

图 2中的p表示的谓项在ICM1中以“例代类”的方式激活矩阵域P,然后反溯到句子主项的类概念G,在ICM2中,G以“类代例”的方式激活次域g,由g体现或完成p这一属性或特征。这种类指句传达这样一种信息:g以p的方式代表G完成P。对于“鸡下蛋”这个句子传递了这样的信息:母鸡以下蛋的方式代表鸡群完成繁殖这个过程。由此看出,类指句的真值判断离不开对P和g的推理,是经过转喻推理后的真值判断。换言之,类指句的真值判断取决于g和p的关系,而非G和p之间的关系。

一. 类代例

二. 例代类

三. 类代例和例代类叠加

-

从体验哲学及认知语言学的视角研究类指句是一个具有前瞻性的尝试。本文研究发现,类指思维具有体验性、无意识性和转喻性:认知主体基于对客观世界的体验,对世界知识进行抽象概括,用类指句对范畴进行语言表征。这些活动都是无意识的,而且这种认知过程具有转喻性,信息从客观世界的体验中被抽象提取后通过语言编码为类指句,信息的提取主要是通过转喻推理实现的。类指思维本质上是一种转喻思维,人们用有限的语言形式来表达无限的客观存在,以“不完整的、经济的”语言形式通过“突显”的方法对事物提供最完型的描述。根据类指句中属性谓语覆盖类别个例的比例,本文将类指加工分为“类代例”“例代类”“类代例和例代类叠加”三种类型。这三种类型分别适用于种类类指句、“一量名”为类指成分的类指句和具有反例的特征类指句。它们或是将类别属性推及到所有个体,或是将个例属性推及到类别,又或者是属性谓语在某一理想认知模型中以“例代类”的方式激活一个矩阵域,进而反溯到句子主项的类概念,然后在另一个理想认知模型中,以“类代例”的方式激活具有这种属性的部分成员。因此,反例并不会影响句子的成立,而是转喻推理的正常结果,是缺省概括过程中的合法存在。

本研究的意义主要在于为指称研究提供一种新的视角。客观主义语义观认为,语言是对物理世界客观存在的反映,即是说,任何被谈及的事物都应该是现实中所存在的,于是在我们谈论存在问题时就会产生了一个悖论:如果说王母娘娘不存在,那么关于王母娘娘的命题都是悖论。奥地利哲学家迈农解决这个问题的办法是承认王母娘娘在某种意义上是存在的,“数、四维空间、玉皇大帝都有其存在,想象玉皇大帝和想象东海龙王不是一回事”,“如果玉皇大帝不是某种东西,我们就不能形成关于他的任何命题”,“凡可以被人思考的都是对象,有些对象不具有现实中的存在,不能说他们exist,但他们具有subsist,因为他们能够被思考被谈论”[25]。诸如此类涉及名词指称的非现实性或间接性的语言现象需要在一个新的解释框架下才能得到更合理的解释。类指句的体验哲学基础和认知理据充分说明语言并非世界的镜像反映,人的体验影响着人的认知,人对世界的认识具有主观性。传统指称论的研究通常只考虑语言表达式的内涵与外延意义,忽略语言使用主体对语言表达式的意义与指称关系的影响。而名词的指称主要关注人、语言和世界三者的关系。人作为认知主体通过语言描述和认识客观存在的世界,这个过程带着明显的主观痕迹。只有把语词同人联系起来,放到人的世界中才能找到其指称对象,进而理解语言表达式的真正意义[26]。引入认知主体的体验为指称论的研究提供了新的思路与方法,从仅仅关注客体研究转向多维全面的研究,进一步阐明语言表达式的意义及其指称关系的认知基础。指称理论的后现代嬗变摆脱了指称论对确定性观念的束缚和对心理观念的禁锢,确立了具有后现代特征的非确定性、心理意向性以及认知性的观念,这也为类指句的研究提供了新的思路。如何将心智指称、认知能力与类指句的语法实现方式结合起来是一个十分有意义的研究课题[27]。

类指句在认知语言学框架内还有很多探讨空间,后续研究可以从以下方面展开:第一,本文虽已论述类指句在时间上和空间上都具有非现实性和转喻性,然而,当我们谈论一个事物时,往往默认这个事物已经存在(时间和空间上的存在),那么,类指句如何在时间和空间上对被谈论的种类事物进行定位是一个非常有趣的研究话题。第二,转喻不仅使得类指思维成为一种可能,还会催生出一些类指变体,比如同语反复“NP就是NP”结构就是一种受语境制约的类指句,其中主语NP是类指成分,表语NP表属性,其认知推理过程类似本文讨论的第三种转喻模型[28]。由于类指表达的形式具有多样性和灵活性,分析和比较不同表达的典型层级也将是类指句研究的一个重点。第三,类指句容忍反例的本质在于类概念对应的是虚拟对象,也就是说,类指表达与指称对象之间有间接性。名词并非直接对应现实世界,名词指称在一定程度上具有虚拟性和间接性,这种间接性使得很多名词指称现象无法通过逻辑式得到合理解释,因此,在认知语言学框架内解释名词指称中的间接性并探讨其背后的认知理据是指称研究的新进路。

下载:

下载: