-

进入21世纪以来,随着我国城市化进程的加速,作为社会经济发展新兴势力的中小型城市,为创造更多的社会经济价值,对自然资源的需求也越来越大,自然资源被开发利用程度也越来越高,经常出现资源短缺、生态破坏等现象,由此可持续发展理念逐渐成为当代社会的主导理念.在可持续发展战略中,对自然资源的利用状况是自然地理科学研究的重点.生态足迹理论由William E R[1]在1992年首先提出,其大致含义为:具有一定的能够容纳人类排放废物的、提供人类社会发展物质资源的、具有生物生产能力的地域面积.人们对自然资源的利用相当于在其表面留下了足迹,生态足迹的值越高,表示人类对它的破坏程度越高.在Wackernagel对生态足迹理论的完善和推动下[2-3],该理论被用来计算区域生态足迹总供给与总需求之间的差值,以此反映当地生态资源环境的利用状况.若差值小于零,即出现生态赤字,表示该区域内自然资源被利用程度超过自身限度,该区域资源不可持续发展;若差值大于零,即出现生态盈余,表示该区域内自然资源被利用情况在自身限度内,该区域资源可以持续发展.

水资源不仅是控制生态环境的基本自然资源,也是社会全面发展的物质基础和国家综合发展的战略经济资源.由于Wackernagel的计算模型对水域账户的计算不完善,针对这一问题,国内学者[4-8]建立了水资源生态足迹模型,用来评价国内区域水资源开发利用程度和可持续利用潜力,并被广泛用于区域水资源的评价.国际上,Venetoulis[9],Luck[10],Jenerette [11]等分别对美国的大学、城市以及城市通道的水足迹进行了研究分析;国内学者们利用水足迹模型对珠海、成都、河南、四川、重庆、山东、江西、上海等地[12-17]进行了不同角度的计算与研究,证明了该模型的普遍适用性,同时为各地区水资源的可持续发展提供了方法与建议.

本文在现有基础上,将生态足迹模型应用到对中小城市的研究中,并以江苏省宿迁市为例,对宿迁市2011-2017年水资源生态足迹和生态承载力进行计算与分析,研究全市及其各个区县的水资源生态足迹和生态承载力的空间分布特征,拟为宿迁市以及诸多新兴中小型城市水资源的开发利用程度以及利用效率提供科学依据,为可持续发展战略的贯彻提供参考.

全文HTML

-

宿迁市位于江苏省北部,33°12′17″-34°24′38″N,117°6′19″-119°12′50″E,辖沭阳县、泗阳县、泗洪县、宿城区和宿豫区.宿迁市地处秦岭—淮河分界线上,属温带季风气候,冬季寒冷干燥,降水稀少,夏季高温多雨;因该市位于华北平原南部,地形平坦,土地肥沃,农业发展迅速.宿迁市地处淮河、沂沭泗流域中下游,南临洪泽湖,北接骆马湖.年均降水量910 mm,受季风影响,降水年际间变化不大,但分布不均匀,易形成春旱、夏涝、秋冬干燥天气.根据江苏省2017年水资源公报显示,宿迁市的降水量位于江苏省第六位,水资源总量位于第七位,水资源总量较为匮乏.

-

水资源生态足迹指在特定人口和经济状况下,将社会发展、人类生存等必备的水资源量折算为所必须的生态生产性面积,通过国家或地区产量因子和均衡因子参数,得到国家或地区范围内可以进行比较的均衡值,其计算模型如下:

式中:EFW为水资源总生态足迹(hm2);γw为水资源均衡因子;W为人均消耗的水资源量(m3);pw为世界水资源的平均生产能力(m3/hm2);N为人口总数;efw为人均水资源生态足迹(hm2/人).其中,均衡因子γw为5.19;水资源全球平均生产能力pw值为3 140 m3/hm2[4].

-

水资源承载力是指水资源对区域社会经济发展支持的最大阈值.有研究显示[17],一个国家和地区的水资源承载力中必须至少扣除60%用于维持生态环境.本文在水资源生态承载力计算中按上述原则扣除维持生态环境的水资源量,其计算模型如下:

式中:ECW为水资源承载力(hm2);ecw为人均水资源承载力(hm2/人);ψ为区域水资源的产量因子;Q为水资源总量(m3).其中,区域水资源的产量因子ψ是该区域水资源平均生产能力与世界水资源平均生产能力的比值,经查阅相关资料,江苏省产量因子为1.02.各地产量因子为多年水资源量平均生产能力与世界水资源生产能力的比值,经计算得到宿迁市水资源产量因子为1.01.

-

生态盈余/赤字是当地水资源生态承载力与水资源生态足迹的差值,是判断当地水资源利用是否已经超过其自身承载力的工具,可以评判区域内水资源的可持续利用状况[18],其计算公式如下:

式中:M为水资源生态盈余/赤字.当M>0时,代表区域内水资源的供给大于需求,水资源可以持续利用;M=0时,为水资源临界状态;M<0时,表明区域内水资源的需求大于供给,水资源不可持续利用.

-

万元GDP水资源生态足迹是一个国家或地区水资源生态足迹与GDP的比值,用来衡量用水效率,其计算公式如下:

式中:O为万元GDP生态足迹. O越大,表明该国家或地区水资源利用效率越高;反之越小.

-

宿迁市人口数、GDP值来源于《宿迁市统计年鉴(2011-2017)》与《江苏省统计年鉴(2011-2017)》;宿迁市水资源总量等相关数据来源于《宿迁市水资源公报(2011-2017)》;江苏省水资源总量数据来源于《江苏省水资源公报(2017)》.

1.1. 研究区域概况

1.2. 研究方法

1.2.1. 水资源生态足迹模型

1.2.2. 水资源生态承载力模型

1.2.3. 水资源生态盈余/赤字

1.2.4. 万元GDP水资源生态足迹

1.2.5. 数据来源

-

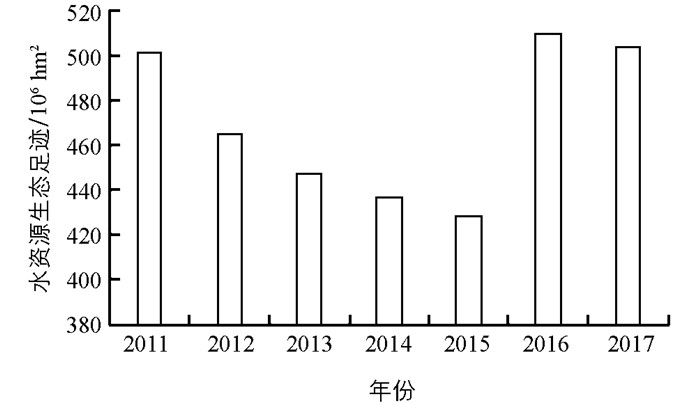

如图 1所示,在2011-2017年间,宿迁市水资源生态足迹最大值出现在2016年,为51.00×106 hm2,最小值出现在2015年,为42.84×106 hm2.其变化可以分为3个阶段:2011年至2015年为第一阶段,呈下降趋势,水资源生态足迹由50.22×106 hm2下降到了42.84×106 hm2,下降幅度为14.7%;2015年至2016年为第二阶段,水资源生态足迹由42.84×106 hm2增长到51.00×106 hm2,2016年达到峰值,增长率为19.0%;2016-2017年为第三阶段,水资源生态足迹下降到50.44×106 hm2,下降幅度为1.1%,增减幅度最小.

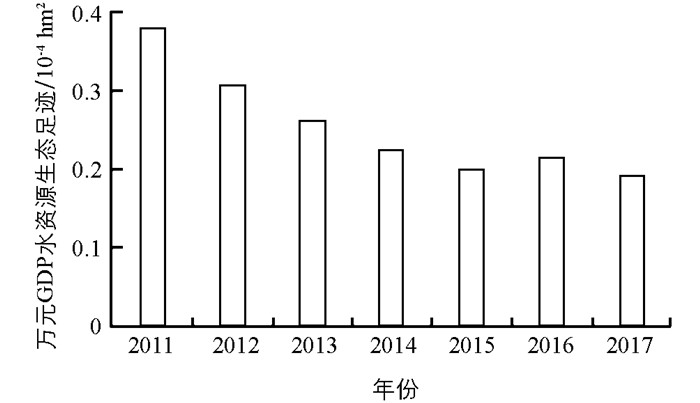

如图 2所示,宿迁市万元GDP水资源生态足迹最大值出现在2011年,3.8×10-4 hm2,最小值出现在2017年,为1.9×10-4 hm2.从各年数据来看,除2016年相较2015年稍有上升以外,GDP水资源生态足迹总体上呈缓慢下降趋势,下降幅度分别为19.5%、14.4%、13.7%、11.1%、10.2%.就其原因,宿迁市在大力发展经济的同时,水资源的开发利用效率有所提高,民众的节水意识增强,污水处理方式得到创新发展.从总体发展趋势来看,GDP水资源生态足迹从2011年的3.8×10-4 hm2下降到了2017年的1.9×10-4 hm2,下降幅度为57.9%,下降的幅度较大,说明宿迁市水资源利用率总体上提高较快.

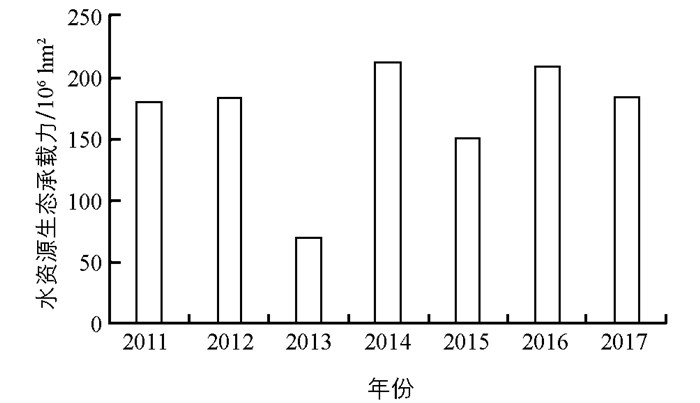

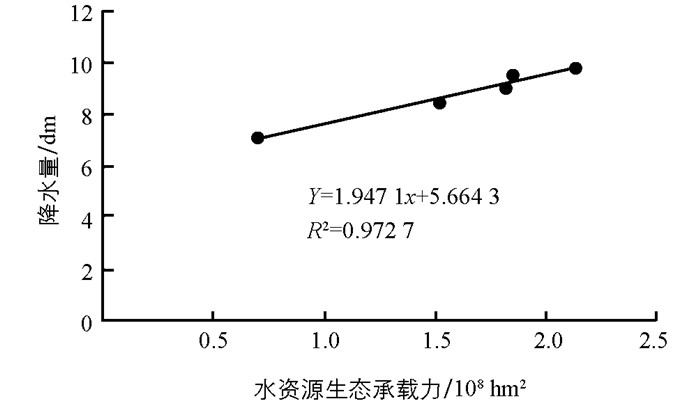

如图 3所示,宿迁市水资源生态承载力最大值出现在2014年,为21.31×106 hm2,最小值出现在2013年,为7.02×106 hm2,增加幅度为203.6%.除2013年为枯水年,2016年为丰水年以外,其他年份数值差距不大,总体上呈现波动的趋势.从表 1可以看出,2013年全市降水总量为60.73×108 m3,比上一年下降24.6%,当年的水资源总量为10.51×108 m3,比上一年下降62%,导致当年的水资源生态承载力同样下降了62%,属于枯水年.从图 4可以看出,宿迁市水资源生态承载力与降水量之间的相关系数为0.972 7.因此,宿迁市水资源生态承载力和当年降水量呈显著正相关关系.

经过计算发现2011-2017年宿迁市的水资源生态盈余均为负值(表 2),水资源均出现生态赤字.由于降水分布不均匀以及年降水量的差别,宿迁市水资源生态赤字在所调查的7年内,呈现波动上升趋势,最大值出现在2013年,数值为-37.77×106 hm2,最小值出现在2014年,为-22.34×106 hm2.由于生态盈余/赤字等于生态承载力和生态足迹的差值,所以宿迁市生态足迹除2013年受降水量影响导致生态承载力相较于其他年份较低以外,生态赤字呈现波动下降趋势;在宿迁市生态足迹急剧增长的2年中(2016年、2017年),宿迁市的生态赤字相较于2014年、2015年有上升的趋势.

从表 2中可以看出,宿迁市全市人均水资源生态承载力最大值出现在2014年,为36.7×106 hm2/人,最小值出现在2013年,为12.27×106 hm2/人.人均水资源生态足迹在2011-2015年呈下降趋势,2016年有显著上升,2017年保持平稳.最大值为2011年的90.48×106 hm2/人,最小值为2015年的73.07×106 hm2/人,下降幅度为19.24%,全市人均水资源生态足迹保持在73.07×106~90.48×106 hm2/人之间,人均生态赤字数值范围为38.47×106~66.01×106 hm2/人.

区域角度上,水资源生态足迹最大值出现在宿豫区,其值为2013年的121.85×106 hm2/人,最小值出现在宿城区,其值为2013年的22.18×106 hm2/人.生态承载力最大值出现在泗洪县,其值为2011年的84.91×106 hm2/人,最小值同样出现在泗洪县,其值为2013年的7.20×106 hm2/人.生态赤字最严重的为宿豫区,其值为2011年的108.21×106 hm2/人,最轻微的出现在泗洪县,其值为2016年的4.77×106 hm2/人.因为2016年为丰水年,泗洪县域内洪泽湖水位上涨,水资源总量增加,导致当年该县水资源承载力较高,生态赤字程度相较于其他区县以及宿迁市全市都比较轻微.

-

从表 3中可以看出,2011-2017年宿迁市全市的人均生产用水生态足迹占总生态足迹的比重最大,为87%,其次为人均生活用水生态足迹,占比为3%,最小为人均生态用水生态足迹,占总量的10%.由于宿迁市加大对第二、三产业的发展力度,以及对生态环境、绿色经济发展的重视,生产用水生态足迹和生态用水生态足迹的比重上升.在生态足迹各账户中,占全市人均水资源生态足迹比重最大的为生产账户,占比为86%;其次为生活用水账户,占比为9%;生态环境用水账户,占比为5%.

各区县生态足迹各账户与全市占人均水资源生态足迹的比重趋势与全市大致相同.沭阳县由于人口众多,经济发展迅速,且第二、第三产业发展较为成熟,生活用水生态足迹和生产用水生态足迹占总生态足迹的比重最大;宿城区由于大力发展绿色经济,耗水型产业逐步迁出,因此其生态用水生态足迹占总生态足迹比重最大.

-

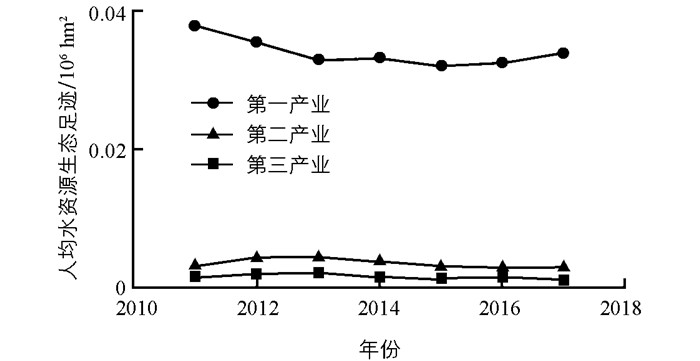

从图 4可以看出,宿迁市第一产业人均水资源足迹除2014年略有上升外,其他调查年份整体上呈现先下降后上升的发展趋势;第二产业人均水资源生态足迹呈现先上升后下降的趋势,2013年达到最大值,2015年后降幅缩小,变动趋于平缓;第三产业人均水资源生态足迹变动趋势与第一产业相反,除2014年略有下降外,其他调查年份整体上呈现先上升后下降的发展趋势.

-

从表 2可以看出,宿豫区人均水资源生态足迹高于宿迁全市水平,该区为工业经济较发达地区,人均生态足迹在112×106 hm2/人以上;泗阳县、泗洪县人均水资源生态足迹与宿迁全市水平大致相同;沭阳县、宿城区人均水资源生态足迹低于宿迁全市人均水平,尤其是宿城区,人均水资源均在58×106 hm2/人以下,远低于全市人均水平.

从水资源生态承载力来看,各区县水资源生态承载力受当年降水量影响严重. 2013年,宿迁市降水量相较2012年下降了24.6%,水资源总量最充沛的泗洪县,水资源生态承载力由2012年的61.15×106 hm2,下降到了2013年的7.20×106 hm2,下降了88.2%,下降幅度巨大.水资源生态承载力最低的沭阳县,也由2012年的22.60×106 hm2下降到2013年的15.60×106 hm2,下降了31.0%.

从万元GDP水资源生态足迹来看,经济最发达的沭阳县和宿城区均低于全市水平;水资源充足以及大力发展绿色经济的泗洪县、宿豫区均高于全市水平;泗阳县与宿迁全市水平保持接近.从宿迁全市来看,宿迁市万元GDP水资源生态足迹呈下降趋势,其中,2011-2015年下降幅度最大,为47%.宿迁市2011-2015年GDP增长61%,经济发展迅速.但由于大力发展绿色经济,万元GDP水资源生态足迹因此也逐年下降.

从水资源生态盈余/赤字角度来看,宿迁市水资源利用状况出现严重的赤字,水资源的供给远远小于需求,水资源的利用程度在不断加大.其中,生态赤字最为严重的是宿豫区,人均生态赤字的最大值为-108×106 hm2/人,其次为沭阳县、泗阳县,泗洪县由于水资源总量较为丰富,人均水资源生态赤字为轻度,最后是宿城区,人均生态赤字-20×106 hm2/人.各区县均出现不同程度的生态赤字,说明当地水资源的消耗在不断增加.

水资源承载力是水安全的基本度量,其大小是决定社会经济发展速度和规模的条件之一.根据2017年的水资源统计数据,宿迁市的水资源总量位于江苏省的第七位,属于中度缺水城市,水资源生态承载力较低.由于经济发展迅速,对水资源的需求越来越大,水资源生态足迹较大,生态盈亏上呈现严重的赤字.根据万元GDP水资源生态足迹的概念,宿迁市万元GDP水资源生态足迹呈逐年下降的趋势表明宿迁市对水资源的利用效率正在逐步提高.宿豫区和沭阳县,本身的水资源总量并不多,但是由于人口众多,对水资源的开发利用程度很高,导致生态赤字相当严重.泗洪县和宿豫区,虽然本身的水资源总量比较多,但是在社会经济发展中,对水资源的开发利用程度超过了自身的承载力,出现了生态赤字.宿城区作为主城区,能耗型较大的产业已经迁出城区,但由于水资源总量较低,出现了轻微的生态赤字.

宿迁市全市水资源生态足迹较高的地方为宿豫区、泗洪县和沭阳县,最高的为宿豫区.这是因为该地区是宿迁市工业发展的基地,对水资源的开发利用程度很高,且利用效率不佳.沭阳县作为宿迁市最大的区县,人口众多,经济发展较快,对水资源的需求量也大于周边区县.自2016年以来,沭阳县经济以发展轻工业和重工业结合的新型工业模式为主,对于水资源的开发利用程度明显高于其他的区县,水资源生态足迹也高于其他区县;宿城区作为市政府所在的辖区,绿化环境较好,且区内重工企业数量较少,所以水资源生态足迹在宿迁市内最低;泗洪县虽然水资源较为丰富,域内流经淮河,且洪泽湖的蓄水功能良好,但由于产业结构中以耗水型产业为主,对水资源的开发利用程度较高,而对水资源的利用效率却较低,导致其生态足迹较高.

2.1. 宿迁市历年水资源生态足迹与生态承载力

2.1.1. 宿迁市生态足迹、生态承载力、生态赤字以及万元GDP生态足迹

2.1.2. 宿迁市各生产账户生态足迹、生态承载力

2.1.3. 宿迁市三大产业生态足迹、生态承载力

2.2. 宿迁市2011-2017年各区县水资源生态足迹和生态承载力

-

1) 从生态足迹的角度来看,宿迁市水资源生态足迹呈先下降后上升的趋势,由2011的51.00×106 hm2下降到2015的42.84×106 hm2,下降幅度为14.7%,再上升到2017年的50.44×106 hm2,上升幅度为17.7%.水资源生态足迹在2016年开始回涨且趋于较高值.万元GDP生态足迹除2016年有较小幅度的增长外,其他调查年份呈现下降趋势.由2011年的3.8×10-4 hm2下降到2017年的1.9×10-4 hm2,下降幅度为50%.

2) 从生态承载力的角度来看,宿迁市水资源生态承载力除2013年为枯水年外,其它调查年份呈现平稳波动的发展趋势.宿迁市水资源生态承载力与降水量成显著的正相关.宿迁市水资源生态承载力受降水量的影响很大,降水量越大,水资源生态承载力越高,反之越低.

3) 从生态赤字的角度来看,2011-2017年间宿迁市水资源生态赤字现象严重,人均水资源生态赤字最低值为-66.011×106 hm2/人,与成都、武汉等水资源总量充沛的城市比较,宿迁市的人均水资源生态赤字现象十分严重.

-

中小型城市普遍存在追求经济增长、对水资源等自然资源开发利用过度等现象.本文以宿迁市为例,对水资源生态足迹和生态承载力存在的主要问题提出相关建议.宿迁市水资源生态足迹和生态承载力存在2个主要的问题:①水资源总量欠缺,水资源生态承载力低;②虽然宿迁市并非以耗水型产业发展为主,但由于水资源利用程度较高,且利用方式不合理,水资源生态足迹高,水资源生态赤字严重.由此给出以下两点建议:①采取多渠道开源的形式增加水资源供给,丰水年蓄水,枯水年进行水资源补给,确保各年间水资源总量的稳定性,以增加水资源生态承载力;②建议调整生产结构,将耗水型产业逐渐改型为节水型产业,减少对水资源的污染.针对水资源的开发利用程度大、利用效率较低,本文认为,需要提高企业和个人节水意识,增强企业对水资源利用的效率,督促当地环境部门加大督查力度以及发展循环经济,完善污水排放制度,推动污水处理后再利用;此外,应提高水资源的利用效率,尤其是第一产业的用水重复率,在促进经济发展的同时,应以推动整个宿迁市经济社会的可持续发展为战略目标.

下载:

下载: