-

体像障碍(body image disturbance,BID)是指客观身体外表并不存在缺陷或仅仅存在轻微缺陷,个体却将想象的缺陷或轻微的缺陷夸大化,并由此产生心理痛苦的病症[1].有研究显示,青少年体像障碍与诸多临床疾病关系密切,比如饮食失调障碍[2]、社交恐怖症[3]等.

相貌满意被认为是影响体像障碍的核心因素,它是指个体对自我身体(如体质量、形体、身高等)的一种态度倾向.临床研究发现[4],与正常对照组相比,体像障碍患者对身体外观具有更加强烈的不满.同时,体像障碍患者因外貌原因造成的心理困扰也显著高于控制组[5].尽管目前研究大多支持相貌满意与体像障碍有密切关系,但现有研究主要以临床患者作为调查对象,缺乏来自普通青年群体的直接佐证.

青年大学生对自我身体及外貌的关注正处于集中凸显时期,也是发生体像障碍的潜在风险人群.黄希庭等人[6]发现,大学生对客观身体不满的程度呈逐渐上升趋势;国外研究也显示[7],大学生群体因外貌原因产生心理痛苦症状的现象非常突出.这提示研究普通大学生的相貌满意和体相障碍的关系,不仅具有重要的理论价值,也具有非常重要的现实意义.本研究以普通青年大学生为对象,拟进一步探索相貌满意和体相障碍的关系.

在关注相貌满意与体像障碍关系的同时,研究者也试图深入分析更多的相关心理因素在其中的作用.有研究发现,低自尊[8]、完美主义[9]等因素在相貌满意与体像障碍之间发挥一定的中介作用,但目前实证支持数量有限.积极心理学理论认为,自我接纳、积极自我评价等心理因素在个体的幸福体验或主观痛苦中起重要作用,正如Seligman[10]所说“决定人们幸福程度的不是他们所遭遇的事情,而是他们对所遭遇事情的解释”.这提示我们,自我接纳可能在相貌满意与体像障碍之间起重要作用.一般来说,自我接纳是在自我评价的基础上形成的一种自我态度,是个体对其自身特征愿意去接纳、去面对的心理能力[11],是各种心理障碍(包括体像障碍)的潜在保护性心理因素.有研究发现,积极的自我接纳与临床心理症状(SCL-90)各个指标显著负相关[12],而消极的自我接纳对焦虑、抑郁、幸福感、生活满意度等具有预测作用[11, 13].由于体像障碍涉及到多种心理问题,如情绪问题、社会功能损伤问题等[14],因此自我接纳对体像障碍可能也存在重要的预测作用.

以往研究还提示,除了个体心理因素外,外部社会因素也是影响相貌满意与体像障碍关系的重要变量.元分析发现,大众传媒对美的关注与大学生体像障碍有显著影响[15],而同伴嘲笑会加大体像障碍的产生[16].心理学研究表明,家庭是重要的社会功能单位,而家庭氛围与体像障碍也存在密切的关系.比如,父母对身体的态度、家庭的凝聚力等[17-18],都会影响大学生体像障碍的发生率.同时家庭因素也是影响自我接纳的重要变量,比如,家庭关怀水平越高的个体,越能够欣然接受自己现实的身体状况,既不会因自己的缺点而自卑,也不会因自身的优点而骄傲[19]. Francisco等人[18]对270名未婚男女进行调查发现,缺乏家庭关怀的个体则存在更多的健康问题和自我接纳问题.由此可见,家庭关怀既可影响体像障碍也会影响自我接纳水平.基于此,本研究提出假设:家庭关怀在自我接纳和体像障碍中起到调节作用,即家庭关怀水平不同的个体,在自我评价与体像障碍的关系模式上存在差异.

全文HTML

-

以班级为单位,采取整群抽样方式,在贵州2所高校选取570名在读大学生为研究对象.共发放调查问卷570份,回收有效问卷516份,有效回收率为90.5%.其中,男生209人,女生305人,2人未填;大一学生162人,大二学生175人,大三学生114人,大四学生64人,2人未填;文科生210人,理科生303人,3人未填;年龄18~25岁(M=20.41,SD=1.38).

-

采用Lawrence[20]1998年编制的相貌满意度量表(SWAP),该量表包括感知社会影响与身体满意度2个维度.感知社会影响反映个体负性相貌的社会适应性,得分越高表示越不能适应社会;身体满意度表示个体对身体各部分的满意程度,得分越高表示对自我身体相貌越满意.相貌满意度量表共由10个项目组成,感知社会影响维度包含3个项目,身体满意度维度包含7个项目,均采用0-3分4点计分方法.验证性因素分析支持了问卷结构,χ2/df=2.16,CFI=0.97,TLI=0.98,IFI=0.98,RMSEA<0.05,项目的因子载荷在0.60~0.89之间.问卷总的内部一致性系数分别为0.76,0.90.

-

自我接纳问卷采用国内学者丛中等[21]编制的量表.自我接纳问卷主要测量被试自我接纳的特征,包括自我接纳与自我评价2个维度,每个维度各8个项目,共16个项目.该量表采用1-4点评分方法,得分越高表示自我接纳程度越好,自我评价水平越高.验证性因素分析支持了问卷结构,χ2/df=2.40,CFI=0.92,TLI=0.91,IFI=0.92,RMSEA<0.05,项目的因子载荷在0.39~0.74之间.自我接纳与自我评价问卷内部一致性系数分别为0.93,0.91.

-

该问卷由Smikstein[22]根据家庭功能的特征设计,适用于青少年以上的任何年龄组的受测试者.该量表采用0-2的3点计分方式,包括5个项目,得分越高表示家庭关怀指数越高.验证性因素分析支持了问卷结构,χ2/df=2.35,CFI=0.99,TLI=0.98,IFI=0.99,RMSEA<0.05,项目的因子载荷在0.20~0.64之间.问卷内部一致性系数为0.83.

-

美容心理状态自评量表由周正猷等人[23]编制.该量表采用0-3的4点评分方法,共包括4个分量表,本研究采用体像障碍分量表,该量表包括5个项目,得分越高表示体像障碍越明显.验证性因素分析支持了问卷结构,χ2/df=2.63,CFI=0.97,TLI=0.96,IFI=0.97,RMSEA=0.05,项目的因子载荷在0.37~0.83之间.问卷内部一致性系数为0.91.

-

采用Harman单因素检验法对共同方法偏差进行检验.具体做法是将相貌满意、自我接纳、自我评价、家庭关怀指数、体像障碍的所有项目一同纳入进行探索性因素分析,若抽取出一个主成分或第一个主成分解释方差的比率大于40%,则认为存在严重的共同方法偏差.本研究结果发现,在未旋转情况下共提取出7个主成分,第一个主成分解释了总方差变异的20.98%,可以认为本研究不存在明显的共同方法偏差的问题.

-

采用SPSS 20.0与AMOS 18.0进行统计分析.首先,通过SPSS 20.0计算各变量的描述性统计及相关关系;其次,采用AMOS 18.0建立相貌满意、自我接纳、自我评价、家庭关怀指数与体像障碍的饱和模型,通过模型修正确定本研究的最优模型;最后采用Bootstrap方法检验中介效应,简单斜率检验分析调节效应.

1.1. 研究对象

1.2. 测量工具

1.2.1. 相貌满意度量表(Satisfaction with Appearance Scale,SWAP)

1.2.2. 自我接纳问卷(The Self Acceptance Questionnaire,SAQ)

1.2.3. 家庭关怀指数问卷(Family APGAR Index,APGAR)

1.2.4. 美容心理状态自评量表(Cosmetic Mental States Self-Scale,CMSS)

1.3. 共同方法偏差

1.4. 统计方法

-

正态性检验结果显示,感知社会影响、身体满意度、自我接纳、自我评价、家庭关怀指数和体像障碍均为偏态分布,因此,本研究首先通过Box-Cox变换方法,对偏态变量进行正态转化. 表 1为各主要变量的平均数(M)、标准差(SD)和偏态转化后相关矩阵,如表 1显示,感知社会影响、身体满意度、自我接纳、自我评价与体像障碍的相关差异均有统计学意义(p<0.05),家庭关怀指数与体像障碍的关系差异没有统计学意义(p>0.05).

-

为了纠正数据分布形态及防止多个项目造成潜变量的膨胀测量误差,采用关系平衡法分别对相貌满意度问卷项目、自我接纳问卷项目、家庭关怀指数与体像障碍自评项目进行打包处理.因本研究中各个维度项目数最多8个,因此确定每个维度打为2个包,先将负荷最高的几个项目分别放到各个项目小组中作为锚定项目,然后依次按照反方向加入次高项目进行平衡,直到所有项目被平均分配.由于感知社会影响维度仅有3个项目,因此不做打包处理.

AMOS 18.0对测量模型与数据拟合程度的检验显示,所有观测变量在相应的潜变量上的标准化因子载荷在0.20~0.89之间(ps<0.05),这表明所有的观测变量都有效地测量了所表征的潜变量,可进行进一步的结构模型分析.

-

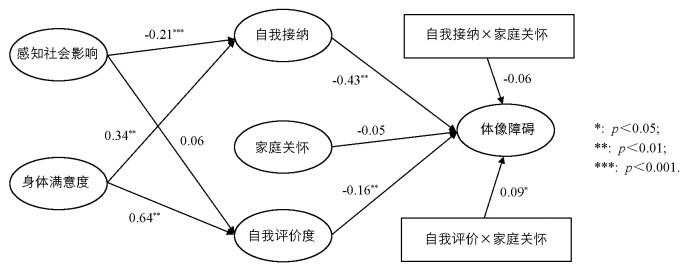

有调节的中介效应是指中介变量对自变量与因变量关系的中介作用大小依赖于调节变量.为考察自我接纳与自我评价对相貌满意与体像障碍的关系以及家庭关怀指数对自我接纳、自我评价与体像障碍的调节作用,首先将家庭关怀指数与自我评价做中心化处理,以避免多重共线性的影响.建立相貌满意度、自我接纳、自我评价、家庭关怀指数及体像障碍关系潜变量饱和模型.根据节俭原则对该模型进行简化,删除不显著的路径系数后,获得如图 1所示的模型.对简化后的模型作进一步模型拟合检验,发现该模型的拟合状况良好,χ2/df=2.11,TFI=0.96,IFI=0.97,CFI=0.97,NFI=0.94,RMSEA=0.046,p<0.05.

-

图 1结果显示,感知社会影响与身体满意度不能直接正向预测体像障碍,但可通过自我接纳(β=-0.43,p<0.01)或自我评价(β=-0.16,p<0.05)的中介作用预测体像障碍.

采用Bootstrap的方法对自我接纳与自我评价中介效应进行检验.本次Bootstrap检验结果显示,自我接纳在感知社会影响与体像障碍中的中介效应的95%置信区间分别为(0.12,0.17),说明自我接纳在感知社会影响与体像障碍中之间的中介效应显著.采用同样的方法检验自我接纳与自我评价在身体满意度与体像障碍中的中介效应是否显著,结果显示,自我接纳与自我评价在身体满意度与体像障碍中的中介效应的95%置信区间分别为(-0.73,-0.24),(-0.26,-0.08),结果表明,身体满意度可以通过自我接纳与自我评价的中介作用影响体像障碍.

-

由图 1可知,自我评价与体像障碍的关系可依赖家庭关怀指数变量预测体像障碍(β=0.09,p<0.05),说明家庭关怀指数在自我评价对体像障碍的预测作用中存在调节作用.但自我接纳与家庭关怀指数的交互作用对体像障碍的路径系数不显著,表明家庭关怀指数在自我接纳与体像障碍的关系中不存在调节作用.

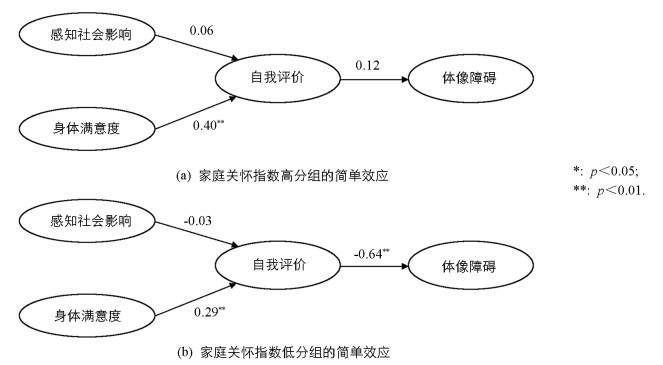

为进一步考察家庭关怀指数在自我评价与体像障碍中的调节作用是否显著,将家庭关怀指数与自我评价按照以平均数加减一个标准差的标准将调节变量分为家庭关怀高分组、家庭关怀低分组.分别画出家庭关怀指数高分组及低分组时自我评价的中介作用图(图 2).如图 3结果显示,在家庭关怀指数高分组上,自我评价不能预测体像障碍(β=0.07,p>0.05),但在家庭关怀指数低分组上自我评价可以显著负向预测体像障碍(β=-0.64,p<0.01).该结果表明家庭关怀指数在自我评价与体像障碍间起到了调节作用,简单斜率检验结果如图 3所示.

2.1. 各变量的相关分析

2.2. 有调节的中介模型分析

2.2.1. 项目打包

2.2.2. 结构模型检验

2.2.3. 自我接纳与自我评价的中介效应检验

2.2.4. 家庭关怀指数对自我评价的调节作用

-

本研究从心理学的视角讨论大学生相貌满意与体像障碍的关系,并对自我接纳在相貌满意与体像障碍之间的中介作用进行检验,同时纳入家庭关怀指数这一环境因素,讨论不同家庭关怀指数水平下中介作用的表现形式.研究结果表明,相貌满意可以通过自我接纳与自我评价的中介作用预测体像障碍,这一结果与自我接纳是维护心理健康与社会适应的重要桥梁的观点相一致[12].随着积极心理学的兴起,唤起了心理学对个体积极品质的关注.积极心理学从身心健康保护性机制的视角给予我们重要的启示,即积极的自我接纳与自我评价,会抵御因外貌原因产生的不良心理反应.一些研究发现[24-25],体像障碍的群体往往存在类似焦虑症、偏执、饮食障碍、睡眠障碍等情感性障碍与行为性障碍的特征.有证据显示[15]积极的自我接纳与评价能够显著负向预测焦虑症、偏执等情感障碍,同时也能负向预测饮食障碍、睡眠障碍等行为障碍.本研究得到了类似的结果,即积极的自我接纳能够负向预测体像障碍.自我冲突理论(self-discrepancy theory,SDT)认为自我存在不同的表现形态,理想我与现实我的矛盾是一直存在的.现实我是对身体的客观认识,理想我涉及到对自我相貌的期待.当个体能够接受两者之间的差异或矛盾则表现出积极的自我接纳.积极的自我接纳能有效减少因客观身体外表不理想产生心理痛苦的病症[26],进而抵御体像障碍的发生.此外,自我接纳的理念也常被心理学家应用于认知行为的治疗之中,认为积极的自我接纳是自我引导或自我救助的手段,提高自己接纳水平可以有效预防心理行为障碍的产生,该观点获得了实证研究的支持[25].这提示当个体不满意客观相貌的时候,如果能够积极接纳现实我与理想我的差异就能有效预防体像障碍的产生.

交互作用理论模型指出,心理行为的产生是个体与环境交互作用的结果,因此本研究在探索大学生相貌满意影响体像障碍的内部机制的同时引入家庭关怀指数这一环境因素.本研究发现,家庭关怀指数对自我评价的中介作用进行了调节,家庭关怀指数低的群体其体像障碍会随着自我评价水平的降低而升高,只有家庭关怀指数高的群体其体像障碍才不会受自我评价水平的影响.这一结果与文献[25]“保护—反应性模型”中的观点相一致,即保护性因素会在危险性因素处于较低水平时起到重要作用.当个体处于较低自我评价水平时,家庭关怀能够及时有效地提供内部或外部的社会支持,并在心身发展上给予引导进而削弱低自我评价对体像障碍的负向作用.即自我评价对体像障碍的影响受到家庭关怀指数的影响.

本研究通过结构方程模型考察普通大学生相貌满意与体像障碍的关系,同时考察自我评价与家庭关怀在相貌满意与体像障碍之间起到的作用.结果显示,相貌满意并不会直接对体像障碍产生影响,而是通过自我评价和自我接纳的中介作用于体像障碍,同时家庭关怀又调节自我评价影响体像障碍的中介作用.本项研究结果再次表明个体因素与环境因素对心理行为的影响是相辅相成的,都具有不可忽视的作用,因此将它们整合起来探讨对大学生体像障碍的共同影响才能对大学生身心健康发展提供更加有价值的理论和实证的支持.

下载:

下载: