-

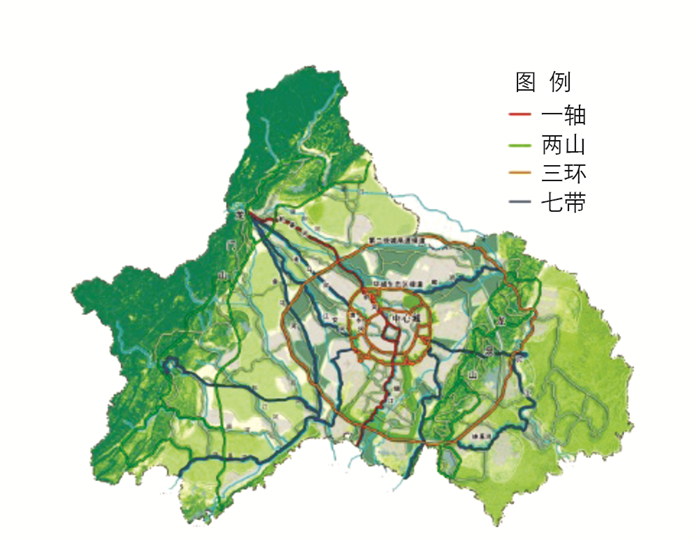

绿道作为绿色基础设施的重要组成部分,在改善区域生态环境、保护文化遗产与资源、提供户外游憩空间等方面发挥了极大的作用[1].自20世纪80年代绿道的概念引入我国后,国内多座城市便迅速掀起了“绿道运动”的建设浪潮[2].四川省成都市于2017年底对外公布了《成都市天府绿道规划建设方案》,天府绿道将由区域级、城区级及社区级三级绿道构成(图 1),到2035年,天府绿道总长度将达上万千米,形成世界上最长的绿道系统.

绿道建设的评价标准不应只局限于物质空间上的规模大小,是否满足市民的心理需求也是评价绿道建设的重要指标.因此,本文基于市民需求侧视角,针对市民绿道游憩偏好进行实证性量化研究,以期为天府绿道系统后续规划设计提出合理建议.

全文HTML

-

“绿道”的概念起源于美国,最早由美国政府户外活动管理委员会将其定义为:能让人们方便到达居住地周围的开敞空间,将城乡空间有机联系起来的一个巨大的循环系统[3].莱托在《美国的绿道》一书中,将绿道定义为:沿河流、山川等自然生态廊道及废旧铁轨、景观步道等人工廊道所形成的线性开放空间,包括自然风景和人工景观游线[4].在我国住建部编制的《绿道规划设计导则》中,绿道被定义为以自然要素为依托和构成基础,串联城乡游憩、休闲等绿色开敞空间,以游憩、健身为主,兼具市民绿色出行和生物迁徙等功能的廊道[5].

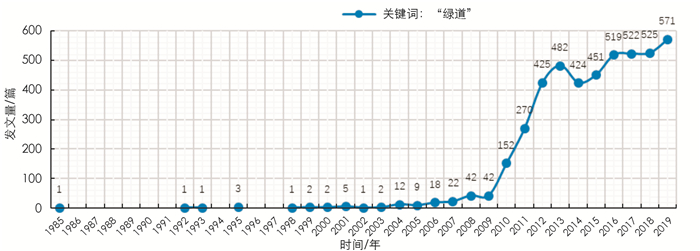

自“绿道”概念引入我国之后,国内学者对于绿道的相关研究也日趋深入(图 2).目前,我国在绿道系统规划供给侧领域研究已逐步成熟,在绿道选线及绿道网络系统规划等领域已有广泛研究,张笑笑[6]曾就城市游憩型绿道在城市中如何选线进行探讨,金云峰等[7]曾就城市层面绿道系统规划模式进行了探讨,黄浦江[8]曾对城市绿道网络进行了功能定位、识别、评价与优化进行了相关研究.然而在需求侧领域,目前国内对市民的绿道游憩偏好进行预测性调查的相关研究较少,缺乏对绿道游憩偏好的实证性量化研究,仅有赵宇等[9]从人对步行环境的需求角度出发,从安全性、舒适性、便捷性及景观性就重庆市主城区绿道步行环境进行了调研.

-

叙述性偏好法(stated-preference method,SP法)指为了获得人们对于假定条件下的多个方案所表现出来的主观偏好而进行的实际调查.通过设定多个虚拟情境供人选择,便捷地了解人们对于多种空间环境偏好,具有良好的预测性,并且具有可控性高、成本较低等优点[10]. SP法主要包括要素甄选、选择方案的生成及问卷表达三个部分,该法能够进行有效的实验控制,拉开要素水平的差距,减少要素之间的相关性,更准确地揭示决策者的偏好[11].

Sener等[12]基于SP调查数据研究了自行车出行环境中如道路物理性质、停车设施等影响因素的效用大小;Chen C F等[13]曾运用SP法就台湾地区自行车休闲出行环境偏好等进行了探讨;方家等[14]曾以SP法就居民对于上海市郊野公园门票支付意愿、偏好郊野公园具体类型、选址等进行了研究;徐培培等[15]曾运用SP法建立Logit模型城市交通的选择决策机制进行相关研究;刘珺等[16]曾就老年人休闲步行环境偏好进行研究,结果表明老年人对于机动车流量大小、遮阴情况等影响因素最为敏感.

1.1. 绿道

1.2. SP法

-

根据住建部《绿道规划设计导则》中对于绿道构成要素的相关阐述,笔者整理了16项绿道环境要素,但由于构成要素过多,为了尽可能保证SP调查的可操作性,避免后期生成过多的选择方案,笔者对于市民绿道偏好因素进行了预调研,要求每位受访者从中选择8个对其评价影响最为重要的因素.对80位受访者的预调研结果见图 3.在预调研的16个要素中,标志设施、环境卫生设施、配套商业设施、照明系统、管理服务设施和安全保障设施在实际情况中均属绿道必备的构成要素,因此仅在预调研中表示出这6项构成要素,但不列入后期SP调查中.

根据预调研结果,选取除6项必备构成要素外的被选择频次较高的8个要素进行后期SP调查,即环境安静度、离家距离、公共交通接驳方式、自然生态景观、沿线道路绿化、游憩健身设施、历史人文景观和后期养护管理.为了后期SP调查顺利进行,将这8项要素分成不同水平(表 1),并尽量拉开水平差距,以减少要素之间的相关性.

-

为了保障实验的可操作性,本研究选用正交设计方法对问卷调查属性和水平进行设计.正交设计是根据均衡分布思想,运用组合数学理论构造的一种实验设计方式,正交设计具有均衡分散和综合可比的性质[17].通过正交设计,能大大减少实验次数,并能挑选少数具有代表性的组合,以少代多,从而增加调研可操作性.笔者通过正交设计选定最具代表性的比选方案,并通过均衡分配,最终由不同属性水平排列组合形成25套问卷.为了保证问卷回收的准确性及有效性,问卷全部以纸质问卷形式发放.笔者于2018年3-4月进行问卷发放,发放问卷267份,回收有效问卷250份.

-

在绿道游憩偏好SP调查所获数据的基础上,笔者建立多项logit模型以求得各要素间的权重关系.模型的理论基础是基于离散选择模型的随机效用理论,据此假定市民选择对其来讲效用最高的绿道环境.本研究采用的离散选择模型为

其中:V为市民从绿道环境中获得的总效用,αi为模型需要拟合的效用系数,xi为不同绿道环境变量.

2.1. 属性与水平界定

2.2. 问卷设计与调查实施

2.3. 离散选择模型构建

-

根据本研究建立的离散选择模型,笔者对有效问卷形成的选择记录中进行虚拟变量处理,运用软件StataSE V15.1模型拟合,所有有效问卷的总拟合结果见表 2.

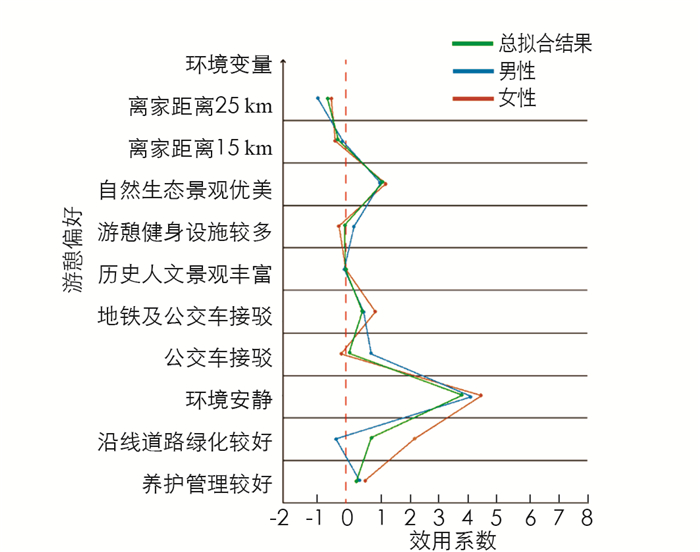

离散选择模型中,效用系数代表各绿道环境要素的权重,负数表示该变量带来的是负效用,正数表示该变量带来的是正效用,且绝对值越大代表其重要度越高.拟合结果中,各要素的变量系数正负关系基本符合预期.根据文中构建的多项logit模型总拟合结果表明:①环境安静度、自然生态景观、沿线道路绿化的效用系数绝对值最高,表明市民对这三者重视程度较高. ②在离家距离这类要素中,随着绿道离家距离的增加,其负效用作用也明显增加,离家距离25 km为市民带来的负效用约为离家15 km的3倍. ③在公共交通接驳方式这类属性中,有地铁及公交接驳的绿道效用是仅有公交接驳的绿道效用的5倍之多,充分证明地铁接驳的重要性.

-

在所有有效问卷中,男性受访者占比42.4%,女性占比57.6%.笔者运用StataSE V15.1分别对男性和女性受访者的绿道偏好效用系数进行分析,发现性别分异对绿道游憩偏好具有一定影响(图 4和表 3),比如女性比男性更注重绿道沿线绿化,男性比女性更注重游憩健身设施.而在某些指标上,性别分异对绿道游憩偏好的影响较小,比如市民对于安静的环境和良好的自然生态景观的重视程度都较高,没有明显性别分异.

-

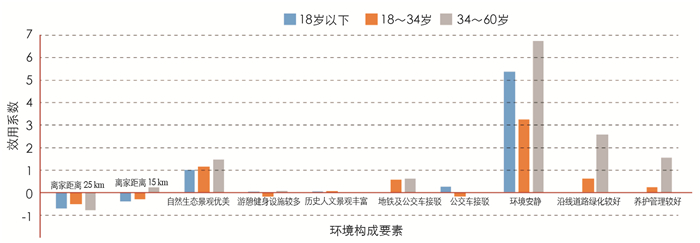

在所有有效问卷中,受访者年龄18岁以下44份,18~34岁145份,34~60岁44份,60岁以上17份,由于60岁以上有效问卷数较少,因此笔者只针对60岁以下的不同年龄段的有效问卷进行模型拟合分析(表 4).

拟合结果表明,各个年龄段人群对于自然生态景观和环境安静度的关注都较高,二者效用系数较大(图 5).随着年龄的增加,人群对于自然生态景观的重视度逐渐递增.不同年龄段人群对于离家距离的关注度均较高,其负效用系数随着离家距离的增加而显著增大.

3.1. 模型的总拟合结果

3.2. 性别分异对绿道游憩偏好的影响

3.3. 年龄分异对绿道游憩偏好的影响

-

在绿道系统规划设计过程中,重视使用者实际游憩偏好需求是保障绿道系统具有持续生命力的必要条件.本研究由SP法量化得出的效用结果表明:市民对于环境安静度、自然生态景观、沿线道路绿化、离家距离和公共交通接驳方式的关注度较高,不同性别和年龄段的市民对于绿道环境要素属性关注点稍有差异.基于本研究获得的效用模型结果,笔者对今后成都市域内的绿道系统规划设计提出以下建议.

1) 注重良好的声环境营造

本研究构建的离散选择模型结果表明,在所有绿道变量要素中,环境安静度的效用最高,表明多数市民最在意绿道环境是否安静.因此,在进行绿道系统规划设计时,应尽量将绿道设置在远离噪音污染处,或通过营造微地形、利用植物枝冠降噪等方式充分降低绿道沿线噪音,从而满足市民对于绿道声环境需求.

2) 重视自然生态景观基底

总拟合结果表明,自然生态景观在所有要素中,其效用绝对值仅次于环境安静度,表明市民较重视自然生态景观要素,并且随着年龄的增加,市民对于自然生态景观的重视程度也逐步增大,因此在进行绿道选线时,条件允许时应尽量选择在拥有良好自然生态基底的区域.

3) 丰富沿线植物设计

沿线道路绿化在模型中的效用较高,仅次于环境安静度及自然生态景观,表明市民对于沿线道路的绿化要求较高,因此在对绿道进行规划设计时务必需要注重植物设计,从观花、观果和观叶等不同角度,营造丰富的植物景观,体现植物季相之美.

4) 注重绿道的可达性

在离家距离这类要素中,随着绿道离家距离的增加,其负效用作用越明显;同时拟合结果表明,可以通过构造多样的公共交通接驳方式等方法抵消离家距离过远所带来的负效用.无论是较近的离家距离,还是多样的公共交通接驳方式,都能在一定程度上提升绿道的物理空间可达性,也能提升市民心中绿道的心理可达性.

-

本研究对市民的绿道游憩偏好需求进行了调研,通过构建离散选择模型,小中见大,并提出了针对性建议.但在研究过程中,为了保障研究的可操作性,对于绿道环境构成要素多方面作了简化处理,并且囿于样本的抽样量的局限性,本研究获得的理论研究结果必然与实际情况存在一些差距,但本研究的初步结果表明SP法可以运用于风景园林领域的游憩偏好需求量化,其在技术上具有可行性.

下载:

下载: