-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

城市热岛是指城区气温高、郊区气温低的现象,在温度空间分布上,城市犹如一个温暖的岛屿[1-2]. 随着城市化进程的加快,城市高楼林立、街道纵横,致使城区风速减弱,空气流通受阻,热量不能及时散发,这是热岛效应产生的原因之一[3-5]. 传统的气象站点气温差异热岛分析方法[6]由于气象站点有限,很难全面掌握城市热岛的空间分布信息[7],对于研究城市热岛的空间分布规律、影响因素等存在一定的局限性. 随着卫星遥感技术的进步,遥感监测成为了研究城市热环境的重要手段. 大量学者通过对遥感反演的地表温度、植被指数和地表分类信息的分析研究,说明了城市不透水面是城市热岛效应的重要驱动机制,植被指数变化是城市热岛的一个重要影响因素[8-9]. 因此聚焦于城市发展引起的下垫面性质变化,对城市热岛的空间分布及强度变化影响进行分析,对于我国未来城市化发展规划具有重要意义.

成都市作为四川省省会、特大城市,近年来社会经济高速发展,城市化进程发展迅速,导致城市热岛效应也越来越明显[10-11],针对这一现象许多专家学者进行了多方面的研究. 张顺谦等[12]基于劈窗算法,使用MODIS数据分析了2005-2016年成都市热岛效应的时空变化特征,并提出成都市热岛最大峰值出现在7月份. 但尚铭等[13]发现成都属于强热岛类型,强度高于平原内其他中小城市,具有明显的季节特征,夏季最强,春秋次之,冬季最弱. 曾胜兰[14]指出成都市热岛效应呈现多热中心的分布模式,明显强于其他大、中、小型城市. 李晓敏等[15]应用MODIS地表温度数据发现成都市的城市热岛效应呈现环状分布特征,且强热岛范围在2003-2014年间不断扩大. 程志刚等[16]研究表明成都地区2000-2010年间夏季热环境变化显著,昼夜变化明显,白天热岛强于夜晚,城市热岛发展与日较差、人口等因素有较好的相关性. 但目前针对成都地表热场的研究多集中分析其时空分布及演变规律,探讨下垫面对成都地表热场影响的研究较少. 成都城市化导致城区不透水面快速增加,以及成都对环境的建设和治理使得郊区植被覆盖增加,均改变了原有下垫面的物理性质,对地表热环境造成影响. 因此聚焦于研究成都城市下垫面变化对地表热场的影响显得尤为重要.

本研究以2001年和2018年MODIS数据反演的地表温度为基础,结合植被指数和地表分类数据,对比了成都市2001年和2018年城市热岛和热场强度的空间分布变化,重点分析了成都市地表热场与城市不透水面、植被覆盖度之间的联系. 研究结果可为成都市城市规划和热环境整治及管理提供科学依据.

全文HTML

-

地表温度数据采用MODIS数据反演的MOD11A1日温度产品,空间分辨率为1 km×1 km;由于成都地区多云多雨,而地表温度数据只有在晴空条件下才能获取,本研究选取晴空较多且热岛效应最明显的夏季(6月份)数据进行研究.

结合GLC土地分类结果[18]以及成都市地表的实地踏查,对MCD12Q1地表覆盖数据产品中成都行政区划内进行了部分修正;地表覆盖数据空间分辨率为500 m×500 m. 归一化植被指数数据采用MOD13A1产品,分辨率为500 m×500 m;为了对比分析更为科学准确,本研究选取与地表温度数据时间相近的数据. 遥感数据的预处理包括拼接、重投影、重采样和裁剪.

-

城市热岛强度指数(Urban Heat Island Intensity Index,UHII)即城市地表温度与郊区乡村地表温度值之差[19],用于反映城区与郊区乡村地表温度的差别. 热岛强度表达式为:

式中:UHIIi为第i个像元对应的热岛强度指数;Ti为第i个像元的绝对地表温度值;n为选取的郊区农田范围内有效像元数;Tcrop为选取的郊区农田范围内绝对地表温度值.

为了分析热岛空间分布的年际变化,使结果具有可比性,本研究依据均值—标准差法将成都市范围内热岛强度分为5级,如表 1所示. 标准差(std)是对地表温度偏离温度均值(μ)的反映,较常用的等间距密度分割法更能反映城市热岛温度变异的细节[20].

-

鉴于城市热岛研究侧重下垫面温度相对高低的空间分布特征,同时为了消除不同年份获取数据时由于时相差异存在的误差,本研究引入了热场强度指数(Heat Field Intensity Index,HFII). 热场强度指数即热场的归一化,能反映影像热场分布的相对高温、低温范围和位置信息,具有热场指示意义[21],其表达式为:

式中:HFIIi为第i个像元对应的热场强度指数;Ti为第i个像元的绝对地表温度值;Tmin为研究范围内绝对地表温度值最小值;Tmax研究范围内绝对地表温度值最小值. HFIIi的取值范围为:0~1,其值越大,表示高温现象越明显. 根据已有研究并结合研究区实际情况,将热场强度指数分为5个等级,如表 2所示.

-

归一化植被指数(NDVI)是植被生长状态及植被覆盖度的最佳指示因子,本研究基于NDVI数据,利用像元二分模型估算成都市范围内的植被覆盖度[22],计算公式如下:

式中:NDVImin为裸土或无植被覆盖区域的NDVI值;NDVImax为完全由植被覆盖区域的NDVI值.

计算植被覆盖度时,通常根据研究区影像实际情况设置NDVI的上下阈值,来代表NDVImax和NDVImin,在一定程度上减弱遥感影像噪声带来的误差影响. 本研究通过分析研究区域NDVI数据,采用0.5%和99.5%的置信区间.

2.1. 数据来源及预处理

2.2. 研究方法

2.2.1. 热岛强度指数

2.2.2. 热场强度指数

2.2.3. 植被覆盖度

-

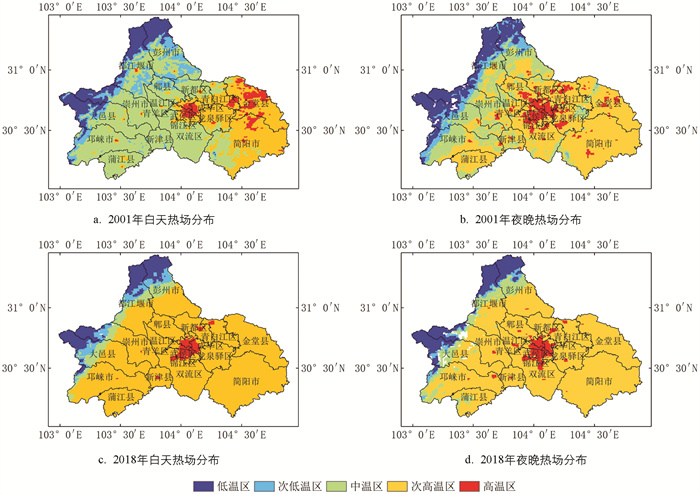

依据均值—标准差法对计算出的2001年和2018年成都市热岛指数进行划分,结果如图 2所示. 整体分布上,强热岛区域在主城区比较集中,郊县也有点状强热岛中心出现,2001年成都东部龙泉山脉以东白天也出现了大范围强热岛效应. 冷岛区域位置和范围都比较稳定,位于成都市西部龙门山脉海拔较高地带. 2018年平原范围内(蓝色线条内)昼夜城市热岛强度和面积均明显高于2001年. 2001年白天主城区热岛分布呈环状,分布比较集中,周边郊县热岛中心呈点状分布. 2018年白天成都市区已经与近郊区县连成一片,远郊热岛范围也明显扩大.

对比昼夜热岛分布,发现成都市夏季热岛有明显的昼夜变化,夜晚热岛效应明显弱于白天,符合已有研究结果[16]. 夜晚热岛分布相比白天更为集中,2001年夜晚热岛主要集中在主城区,近郊及远郊热岛中心消失,2018年夜晚热岛相比于白天明显范围减小,主要集中在主城区及近郊卫区县范围内. 2001年和2018年成都东部在夜晚均没有强热岛分布. 各等级热岛指数面积统计结果及变化量如表 3所示.

从表 3的2001年和2018年热岛变化统计中可以更直观地看出,自2001年到2018年成都市平原区内强热岛面积显著增加,白天和夜晚分别增加了610 km2和253 km2,白天增加量显著大于夜晚. 成都市总体夜晚强热岛面积增加量与平原区内增加量相当,而白天强热岛面积反而显著减少,达到-1 019 km2,对比图 2(2001年白天和2018年白天)可知是因为2001年龙泉山脉以东区域的大面积强热岛. 成都市总体弱热岛面积白天和夜晚均增加明显,分别增加了1 892 km2和2 165 km2. 成都市总体强弱冷岛面积相加起来变化不大,过渡区面积显著减少,表示成都市热岛增加面积大部分由过渡区转化而来.

为研究城市发展对热岛效应的影响,图 3给出了2001年和2018年地表覆盖类型分布,2018年城市不透水面面积相比2001年明显扩大. 结合图 2和图 3,2001年和2018年均显示成都平原内热岛的位置和范围与城市不透水面分布高度一致,变化趋势也相符合. 统计成都市城市不透水面积可知,2018年比2001年增加了763.33 km2,增加了83.24%,且城市不透水面面积增加量主要在平原区内. 2018年相比2001年白天平原区内强热岛面积增加了610 km2,与城市不透水面面积增加量相近. 对比2001年和2018年城市不透水面分布,发现近郊双流区、温江区、新都区、郫县城市不透水面面积增加显著,结合图 2可以看出相同区域的白天和夜晚强热岛面积增加显著且与城市不透水面位置及增长范围都相同.

值得一提的是,2001年和2018年白天热岛结果显示在成都东部龙泉山脉以东龙泉驿区、金堂县、简阳市区域出现了大面积强热岛现象,2001年强热岛现象尤为明显,夜晚热岛结果显示相同区域并无强热岛分布. 对比地表覆盖图发现,2001年和2018年龙泉山脉以东的区域均没有大面积城市不透水面,可知该区域的强热岛效应并不是城市不透水面引起的.

对比成都市内20个区(市、县)不透水面面积与热岛面积变化比例(因龙泉山脉以东的强热岛现象与城市不透水面关系不大,故分区统计对比时排除在该区域的龙泉驿区、青白江区、东部新区金堂县、简阳市),如图 4所示,各个行政区热岛面积变化与城市不透水面变化趋势整体上相符合,白天的一致性高于夜晚. 主城区的5个区(锦江区、青羊区、武侯区、金牛区、成华区)白天与夜晚强热岛面积相当,其余区(市、县)差异较大,白天强热岛面积明显大于夜晚.

-

上述分析可知成都市平原区内热岛效应随着城市不透水面范围增大而显著增强,但龙泉山脉以东并无大面积城市不透水面,也出现了大范围强热岛效应. 已有研究表明,城市热岛效应除了与城市不透水面密切相关外,还受植被覆盖率影响,为研究该区域热岛成因,本研究计算成都市植被覆盖度(图 5)作为该区域热岛效应的影响因子来分析.

图 6为2001年和2018年昼夜地表热场强度,2001年和2018年白天热场中温区占据整个研究区的大部分,低温区和次低温区范围比较稳定,主要分布于西北部海拔较高的地区,2001年成都市高温区和次高温区集中在主城区和成都东部,2018年高温区和次高温区均较2001年范围明显扩大,近郊区县的高温区扩大更为明显. 夜晚主城区高温区与白天相比变化不大,但中温区面积明显比白天大,占据了区域内的大部分,表明研究区内的夜晚温差较小.

2001-2018年成都市植被覆盖发生了较大变化,主城区以及周边郊县植被覆盖度较低的区域显著增大. 对比图 5与图 6的整体分布可以看出,植被覆盖度越小的地方地表热场越强,植被覆盖度越大则地表热场越弱. 2001年龙泉山脉以东出现了大面积植被覆盖度较低的区域,与2001年地表热场以及热岛在该区域的表现相一致. 2018年龙泉山脉以东整体覆盖率明显低于成都西部,金堂县、简阳市以及东部新区都有较低植被覆盖度区域,这与该区域的热场高温区表现一致.

为了分析植被覆盖度对成都市地表热场的影响,本研究对二者进行拟合. 如图 7所示,发现以热场强度0.6为分割,上半部分高温区和中温区散点分布密集表现出显著的相关性,下半部分低温区散点分布离散,相关性不强. 以红色线条为分割,本研究分别对两部分进行拟合分析. 高温区和中温区部分热场强度与植被覆盖度表现出明显的负相关性,白天相关性优于夜晚,白天拟合度R2分别达到了0.478 3和0.553 8,夜晚拟合度R2为0.272 5和0.437 5. 低温区热场强度与植被覆盖度呈现一定的正相关性,夜晚相关性优于白天,但总体来说相关性不大,究其原因,低温区分布在海拔较高的地区,该区域的热场还受海拔等其他因素的影响.

热场强度与植被覆盖度相关性分析表明:植被覆盖度增大可以有效缓解白天热场指数的增加,但是对夜晚热场指数的影响不大. 由于植被稀疏,白天成都市郊区也会出现与城市不透水面相似的热岛效应. 因此在成都市,植被覆盖度与城市化是同等重要的不可忽视的地表热场影响因素.

3.1. 成都市城市热岛分布与城市不透水面的关系

3.2. 成都市热场强度与植被覆盖度相关性分析

-

本研究利用MODIS地表温度数据结合地表覆盖类型数据、植被指数数据,研究成都地区地表热场的变化特征及其与下垫面变化之间的关系,得到以下主要结论:

① 成都市热岛效应明显,2001年到2018年热岛面积显著增大,平原区内白天热岛分布由2001年强热岛主要集中于主城区同时在近郊区县呈点状分布,转变为2018年主城区与近郊连成一片. 成都市热岛效应昼夜差异明显,夜晚热岛分布主要集中在主城区,强度和面积均小于白天. 2001年白天龙泉山脉以东出现了大面积强热岛现象,显著大于2018年同区域强热岛面积.

② 2001年到2018年热场强度高温区位置分布与变化趋势在白天与热岛效应变化相似,夜晚出现大面积次高温区,表明成都市夜间温差比白天小.

③ 城市热岛与城市不透水面对比分析发现,平原区内热岛分布及变化与城市不透水面变化具有较高的一致性. 城市高速发展造成的城市不透水面面积增加是导致成都市热岛效应不断增强的主要因素之一.

④ 高温区和中温区热场强度与植被覆盖度在白天负相关性显著,2001年龙泉山脉以东白天出现的大面积强热场与该时期植被覆盖度较低密切相关. 表明植被覆盖度也是影响成都市地表热场的重要因素之一.

本研究以成都市热场变化为研究对象,分析了其与下垫面覆盖类型中的建筑区面积和植被覆盖度之间的变化关系,探讨了城市发展进程中下垫面变化对城市热场时空变化的影响机理,结果可为相关部门制定热环境整治和建筑区规划政策提供思路.

下载:

下载: