-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

形式概念分析[1]是一种数据分析和决策获取的数学工具,目前该理论已被应用于计算机网络[2-3]、专家系统[4]、冲突分析[5-6]以及社会网络分析[7]等多个领域. 在形式背景中通过定义一对导出算子,将产生的不动点称之为形式概念,简称概念. 概念是由对象子集和属性子集构成的二元对,反映了形式背景中的共有信息. 在一个形式背景的所有概念构成的集合上,通过定义偏序关系、上确界和下确界,形成一个完备格,称为概念格. 概念格实现了数据的可视化,是形式概念分析的核心数据结构.

三支概念分析[8]是形式概念分析与三支决策理论[9]结合而产生的新理论. 自该理论提出至今,已被诸多学者应用于文本分类[10]、认知记忆[11]、医疗诊断[12]、社团发现[13]和个性化推荐[14]等方面. 文献[15]通过在形式背景中引入负算子,定义了两类三支算子:对象导出算子和属性导出算子,进一步挖掘形式背景中隐含的共有信息,提出了对象导出三支概念和属性导出三支概念,利用二元对来刻画概念的外延和内涵,将概念的语义进行扩充,使得获取的概念知识更为丰富. 在该理论中,由这两类三支概念产生了两类格:对象导出三支概念格和属性导出三支概念格. 文献[15]进一步深入分析了这两类三支概念格与概念格之间的关联性,而文献[16]通过形式背景的并置和叠置运算给出了这两类三支概念格的获取方法.

无论是形式概念分析还是三支概念分析,它们的数据类型都是形式背景. 在形式背景中,每个对象与每个属性之间的关系都是确定的,即:要么一个对象具有某一个属性,要么该对象不具有相应的属性. 然而,在实际生活中,由于各种原因,我们并不能很确定地判断某些对象是否具有某些属性. 因此,文献[17]引入了不完备背景这一概念.

在不完备背景中,有些对象不确定是否具有某些属性. 如果将这些不确定的信息用确定的信息替换,则可得到新的形式背景,将这些新的形式背景称为不完备背景的完备化[18]. 目前,关于不完备背景的知识获取引起许多学者的关注. 比如,文献[19]提出近似概念格的构造方法,并且研究了不完备决策背景的规则提取和属性约简问题;文献[20]用区间集来刻画概念的外延和内涵,给出了3种部分已知概念的定义;文献[21]在文献[20]的基础上,进一步给出3种部分已知概念的结构,并详细分析了它们之间的关系以及这些部分已知概念与概念之间的联系;文献[22]将三支算子引入到不完备背景中,提出了两类三支近似概念,并基于形式背景的并置和叠置运算给出了相应的获取方法.

对于一个形式背景,文献[23]给出了它的等价描述:对象直观图和属性直观图,并通过直观图得到了概念的获取方法. 基于此,文献[24]利用形式背景的三支概念格与特定形式背景的概念格之间的同构关系,借助直观图研究了不同类型的三支概念的获取方法.

本文借鉴文献[24]中的研究方法,将直观图的定义引入到不完备背景中,借助(三支)近似概念格和某些特定形式背景的概念格之间的同构关系研究(三支)近似概念的获取方法. 具体内容为:首先,根据两类三支近似概念格与某些特定形式背景概念格的同构关系,从形式背景直观图的角度给出相应的获取方法;接着,利用三支近似算子在不完备背景中定义三支近似直观图,分析三支近似直观图与相应的特定形式背景直观图的关系,进而给出从三支近似直观图获取三支近似概念的方法. 针对近似概念,利用上述研究三支近似概念的方式,仍然从格同构与近似算子两个角度出发给出相应的获取方法.

全文HTML

-

本节主要介绍形式背景、直观图和不完备背景的基础知识以及集合幂集的笛卡尔积上的相关运算.

-

定义1[1] 称

$K=(G, M, I)$ 为一个形式背景, 其中,$G=\left\{g_{1}, g_{2}, \cdots, g_{p}\right\}$ 为对象集, 每个$g_{i}(i \leqslant p)$ 称为一个对象;$M=\left\{m_{1}, m_{2}, \cdots, m_{q}\right\}$ 为属性集,每个$m_{j}(j \leqslant q)$ 称为一个属性;$I$ 为$G$ 和$M$ 之间的二元关系,$I \subseteq G \times M$ . 若$(g, m) \in I$ , 则称对象$g$ 具有属性$m$ ; 若$(g, m) \notin I$ , 则称对象$g$ 不具有属性$m$ .注1 本文所研究的形式背景是有限的且是正则的.

定义2[1, 8] 设

$K=(G, M, I)$ 为形式背景. 对于对象子集$X \subseteq G$ , 属性子集$A \subseteq M$ , 定义*算子:

*算子:

记

$I^{c}=(G \times M) \backslash I$ , 则称$K^{c}=\left(G, M, I^{c}\right)$ 为$K=(G, M, I)$ 的补背景. 事实上,$\bar{*}$ 算子就是$K^{c}$ 上的* 算子.定义3[1] 设

$K=(G, M, I)$ 为形式背景. 对于任意的$X \subseteq G, A \subseteq M$ , 若$X=A^{*}$ 且$A=X^{*}$ , 则称$(X, A)$ 是一个形式概念, 简称概念. 其中,$X$ 为概念的外延,$A$ 为其内涵. 记所有概念的集合为$L(K)$ .定理1[1] 设

$K=(G, M, I)$ 为形式背景. 若对于任意$\left(X_{1}, A_{1}\right), \left(X_{2}, A_{2}\right) \in L(K)$ , 定义如下偏序关系和上、下确界,则L(K)是完备格,称为概念格.

对于给定的一个形式背景,文献[23]提出了对象直观图和属性直观图的定义,并基于此研究了概念的获取方法. 相关的定义和方法如下:

定义4[23] 设K=(G,M,I)是形式背景. 记

对任意的gi,gj∈G,若gi*

$\subseteq$ gj*,则记称

$\left(H_{G}^{*}(K), \leqslant\right)$ 是形式背景$K$ 的对象直观图. 对偶的, 对任意的$m_{s}, m_{t} \in M$ , 若$m_{s}^{*} \subseteq m_{t}^{*}$ , 则记称

$\left(H_{M}^{*}(K), \leqslant\right)$ 是形式背景$K$ 的属性直观图.注2 在定义4中,

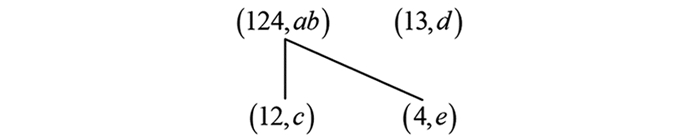

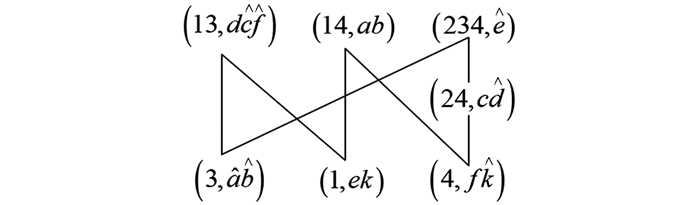

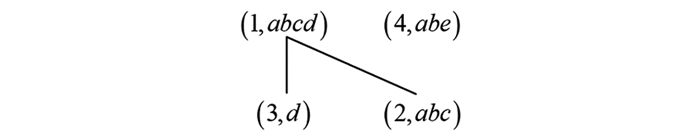

$[g]$ 表示对象$g$ 的等价类,$[m]$ 表示属性$m$ 的等价类.例1 表 1为形式背景

$K=(G, M, I)$ , 其对象直观图和属性直观图分别如图 1和图 2所示.通过直观图获取概念的方法如下:

定理2[23] 设K=(G,M,I)是形式背景,(HG*(K),≤)和(HM*(K),≤)分别是其对象直观图和属性直观图. 则以下结论成立:

1)

$\forall\left([g], g^{*}\right) \in H_{G}^{*}(K)$ , 有2)

$\forall\left(m^{*}, [m]\right) \in H_{M}^{*}(K)$ ,有其中

$\tau$ 和$\omega$ 为指标集.定理2表明,我们可以通过形式背景的直观图得到一些概念. 由于这些概念包含了概念格中的交、并不可约元,因此通过概念格中的上、下确界运算进一步可以得到所有的概念[23].

-

定义5[17] 称四元组

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 为不完备背景. 其中:$G$ 为对象集;$M$ 为属性集;$\{+, ?, -\}$ 为属性值集;$J: G \times M \longrightarrow\{+, ?, -\}$ 为映射. 若$J(g, m)=+$ , 则表示对象$g$ 拥有属性$m$ ; 若$J(g, m)=?$ , 则表示不确定对象$g$ 是否拥有属性$m$ ; 若$J(g, m)=-$ , 则表示对象$g$ 不拥有属性$m$ .称K=(G,M,I)为不完备背景IK=(G,M,{+,?,-},J)的一个完备化[18],此时二元关系I满足条件:

即

$I$ 可以通过将不完备背景中的每个“?”替换为“+”或"-”来获得. 若将不完备背景中的所有“?”替换为“-”, 得到的形式背景称为$I K$ 的最小完备化, 记为$I K_{-}=\left(G, M, I_{-}\right)$ ; 若将不完备背景中的所有“?”替换为“+”, 得到的形式背景称为$I K$ 的最大完备化, 记为$I K_{+}=\left(G, M, I_{+}\right)$ .例2[22] 表 2为不完备背景IK=(G,M,{+,?,-},J),其最小完备化IK-和最大完备化IK+分别如表 3和表 4所示.

-

本小节主要回顾任意非空有限集合幂集的笛卡儿积上的相关运算.

设

$S$ 为任意的非空有限集合,$\mathscr{D} \mathscr{P}(S)=\mathscr{P} S) \times \mathscr{P}(S)$ 是$S$ 幂集的笛卡儿积,对任意的$(A, B), (C, D) \in$ $\mathscr{D} \mathscr{P}(S)$ , 定义偏序关系及交、并、补运算为:特别地,当(A,B)=(C,D)时,A=C且B=D.

1.1. 形式背景及直观图的基础知识

1.2. 不完备背景的基础知识

1.3. 集合幂集的笛卡尔积上的相关运算

-

本节基于直观图,从两个角度给出三支近似概念的获取方法. 一是从三支近似概念格与某些特定形式背景概念格的同构关系出发,二是从三支近似算子的角度出发. 下面先给出三支近似概念的相关知识.

-

定义6[22] 设

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 为不完备背景. 对任意的$X, Y \subseteq G, A, B \subseteq M$ , 定义1) OE三支近似算子:

2) AE三支近似算子:

式中

称*为正算子,*为负算子.

事实上,这里的正算子*是IK最小完备化IK-中的算子*,而负算子*是IK最大完备化IK+中的算子*.

定义7[22] 设

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 是不完备背景. 对任意的$X, Y \subseteq G, A, B \subseteq M$ ,1) 若满足

$X^{\lessdot}=(A, B)$ 且$(A, B)^{\gtrdot}=X$ , 则称$(X, (A, B))$ 为$I K$ 的对象导出三支近似概念, 简称$O E$ 近似概念. 其中, 称$X$ 为$O E$ 近似概念的外延,$(A, B)$ 为其内涵.2) 若满足

$(X, Y)^{\gtrdot}=A$ 且$A^{\lessdot}=(X, Y)$ , 则称$((X, Y), A)$ 为$I K$ 的属性导出三支近似概念, 简称$A E$ 近似概念. 其中, 称$(X, Y)$ 为$A E$ 近似概念的外延,$A$ 为其内涵.用

$O E L(I K)$ 表示$I K$ 中所有$O E$ 近似概念的集合,$A E L(I K)$ 表示$I K$ 中所有$A E$ 近似概念的集合.定理3[22] 设IK=(G,M,{+,?,-},J)为不完备背景.

1) 对于任意的两个OE近似概念,定义偏序关系以及上、下确界如下:

则OEL(IK)是完备格,称为对象导出三支近似概念格,简称OE近似概念格.

2) 对于任意的两个AE近似概念,定义偏序关系以及上、下确界,如下:

则AEL(IK)是完备格,称为属性导出三支近似概念格,简称AE近似概念格.

-

本文记最小完备化与最大完备化的补背景的并置为

$I K_{-} \mid I K_{+}^{c}=\left(G, M \cup \hat{M}, I_{-} \cup I_{+}^{c}\right)$ , 其中$\hat{M}=$ $\left\{\hat{m}_{j} \mid m_{j} \in M\right\}$ , 对应的概念格记为$L\left(I K_{-} \mid I K_{+}^{c}\right)$ ; 记最小完备化与最大完备化的补背景的叠置为$\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}=$ $\left(\hat{G} \cup G, M, I_{-} \cup I_{+}^{c}\right)$ , 其中$\hat{G}=\left\{\hat{g}_{i} \mid g_{i} \in G\right\}$ , 对应的概念格为$L\left(\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}\right)$ .注3 为了便于后续内容的描述,本文将两个形式背景并置所构成的新形式背景称为并置背景,将它们叠置所构成的新形式背景称为叠置背景.

对于OE近似概念和AE近似概念,文献[22]给出了通过不完备背景的最小完备化和最大完备化的补背景的并置和叠置获取这两种三支近似概念的方法,具体内容如下.

定理4[22] 设

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 是不完备背景,$I K_{-} \mid I K_{+}^{c}$ 和$\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}$ 分别是$I K$ 的最小完备化和最大完备化的补背景的并置背景和叠置背景, 则有1) 存在一个同构映射f1:

有

$f_{1}((X, (A, B)))=(X, A \cup \hat{B})$ , 其中$\hat{B}=\{\hat{b} \mid b \in B\}$ .2) 存在一个同构映射f2:

有

$f_{2}(((X, Y), A))=(X \cup \hat{Y}, A)$ , 其中$\hat{Y}=\{\hat{y} \mid y \in Y\}$ .定义8[24] 对任意的

$(P, Q) \in \mathscr{P}(G) \times \mathscr{P}(M \cup \hat{M})$ ,定义称[·]m为属性分离映射,其中

类似地, 对任意的

$(P, Q) \in \mathscr{P}(G \cup \hat{G}) \times \mathscr{P}(M)$ , 定义称

$[\cdot]_{g}$ 为对象分离映射, 其中$P_{1}=\{g \mid g \in P \cap G\}, P_{2}=\{g \mid \hat{g} \in P \cap \hat{G}\}$ .通过定理2可从

$\left(H_{G}^{*}(K), \leqslant\right)$ 和$\left(H_{M}^{*}(K), \leqslant\right)$ 中获取概念, 于是结合定理4的1$)$ 和定义8中的式(3), 可得从$\left(H_{G}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}^{c}\right), \leqslant\right)$ 和$\left(H_{M}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}^{c}\right), \leqslant\right)$ 中直接获取不完备背景中$O E$ 近似概念的方法.定理5 设

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 是不完备背景,$\left(H_{G}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}^{c}\right), \leqslant\right)$ 和$\left(H_{M}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}^{c}\right), \leqslant\right)$ 分别是并置背景$I K_{-} \mid I K_{+}^{c}$ 的对象直观图和属性直观图. 则下列结论成立:1)

$\forall\left([g], g^{*}\right) \in H_{G}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}^{c}\right)$ , 有2)

$\forall\left(m^{*}, [m]\right) \in H_{M}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}^{c}\right)$ , 有定理5表明,对于不完备背景,我们可以通过并置背景IK-|IK+c的对象直观图或属性直观图得到部分的OE近似概念. 而通过对这些部分的OE近似概念进行上确界或下确界运算,便可以得到所有的OE近似概念. 下面我们以对象直观图为例,给出具体的求解步骤.

1) 画出并置背景IK-|IK+c的对象直观图(HG*(IK-|IK+c),≤).

2) 对

$\left(H_{G}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}^{c}\right), \leqslant\right)$ 中的元素, 先根据定理2中的式(1) 进行运算$\lambda_{\cap}{ }^{\circ} \uparrow$ , 再根据定义8中的式(3) 进行运算$[\cdot]_{m}$ .3) 对步骤2)得到的OE近似概念,根据定理3的1)进行上确界运算便可得其他的OE近似概念.

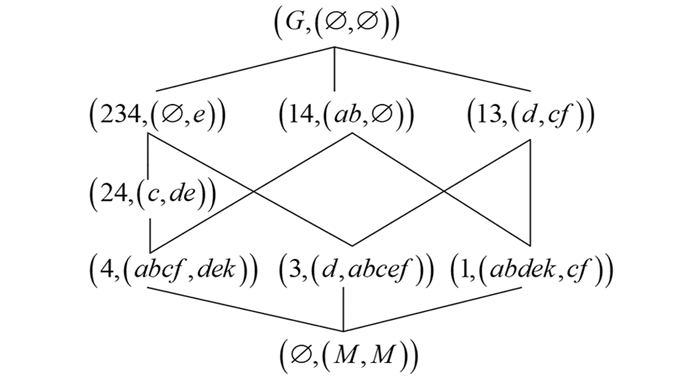

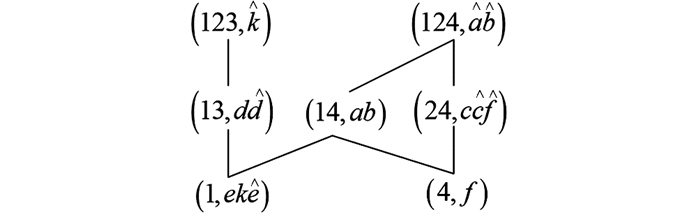

例4(续例2) 最小完备化IK-和最大完备化IK+的补背景的并置背景IK-|IK+c如表 5所示.

根据定义4,可得

进而可得并置背景的对象直观图和属性直观图分别如图 5和图 6所示.

对于对象直观图

$\left(H_{G}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}^{c}\right), \leqslant\right)$ 中的元素$(2, c \hat{d} \hat{e})$ , 根据定理2中的式(1) 的运算$\lambda_{\cap}{ }^{\circ} \uparrow$ 可得再由定义8中的式

$(3)$ 可得对于属性直观图

$\left(H_{M}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}^{c}\right), \leqslant\right)$ 中的元素$(24, c \hat{d})$ , 根据定理2中的式(2) 的运算$\mu_{\cap }^{}{\circ} \uparrow$ 可得再由定义8中的式(3)可得

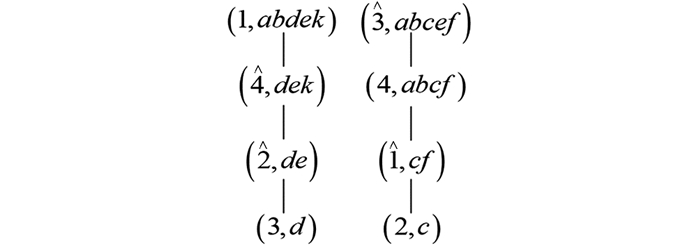

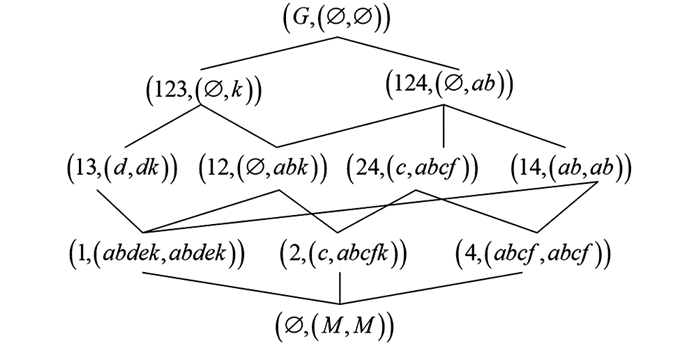

由图 3分别可以验证

$\left[\lambda_{\cap}(\uparrow(2, c \hat{d} \hat{e}))\right]_{m} \in O E L(I K)$ 和$\left[\mu_{\cap}(\uparrow(24, c \hat{d}))\right]_{m} \in O E L(I K)$ .下面通过结合定理2和定理4的2

$)$ , 可得从$\left(H_{G}^{*}\left(\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}\right), \leqslant\right)$ 和$\left(H_{M}^{*}\left(\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}\right), \leqslant\right)$ 中直接获取不完备背景中$A E$ 近似概念的方法.定理6 设

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 是不完备背景,$\left(H_{G}^{*}\left(\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}\right), \leqslant\right)$ 和$\left(H_{M}^{*}\left(\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}\right), \leqslant\right)$ 分别是叠置背景$\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}$ 的对象直观图和属性直观图. 则下列结论成立:1)

$\forall\left([g], g^{*}\right) \in H_{G}^{*}\left(\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}\right)$ , 有2)

$\forall\left(m^{*}, [m]\right) \in H_{M}^{*}\left(\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}\right)$ , 有定理6表明,我们可以通过叠置背景

$\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}$ 的对象直观图或属性直观图得到部分的AE近似概念. 类似地,通过对这些AE近似概念进行上确界或下确界运算,便可以得到所有的AE近似概念. 下面我们仍以对象直观图为例,给出具体的求解步骤.1)画出叠置背景

$\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}$ 的对象直观图$\left(H_{G}^{*}\left(\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}\right), \leqslant\right)$ .2) 对

$\left(H_{G}^{*}\left(\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}\right), \leqslant\right)$ 中的元素, 先根据定理2中的式(1) 进行运算$\lambda_{\cap}{ }^{\circ} \uparrow$ , 再根据定义8中的式(4)进行运算$[\cdot]_{g}$ .3) 对步骤2)得到的AE近似概念,根据定理3的2)进行上确界运算便可得其他的AE近似概念.

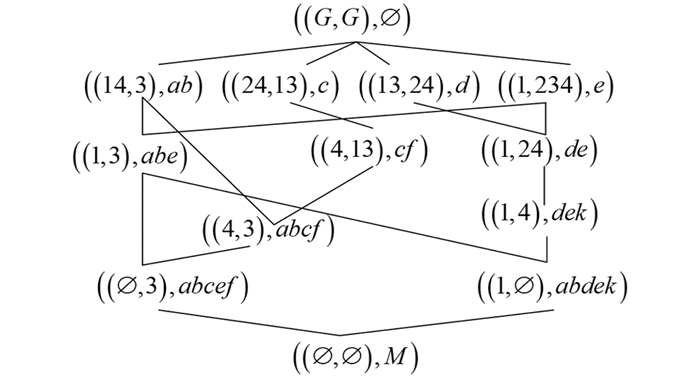

例5(续例2) 最小完备化IK-和最大完备化IK+的补背景的叠置背景

$\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}$ 如表 6所示.根据定义4,可得

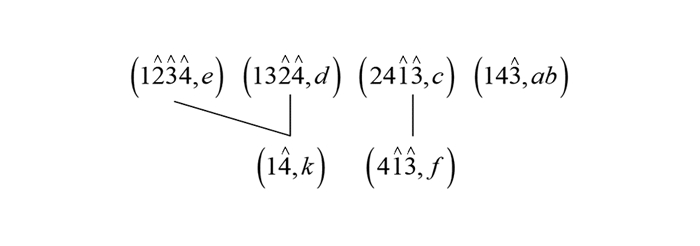

进而可得叠置背景的对象直观图和属性直观图分别如图 7和图 8所示.

对于对象直观图

$\left(H_{G}^{*}\left(\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}\right), \leqslant\right)$ 中的元素$(\hat{2}, d e)$ , 先根据定理2中的式(1) 的运算$\lambda_{\cap}^{}{\circ} \uparrow$ 可得再由定义8中的式(4) 可得

对于属性直观图

$\left(H_{M}^{*}\left(\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}\right), \leqslant\right)$ 中的元素$(4 \hat{1} \hat{3}, f)$ , 先根据定理2中的式(2) 的运算$\mu_{\cap}^{}{\circ} \uparrow$ 可得再由定义8中的式(4) 可得

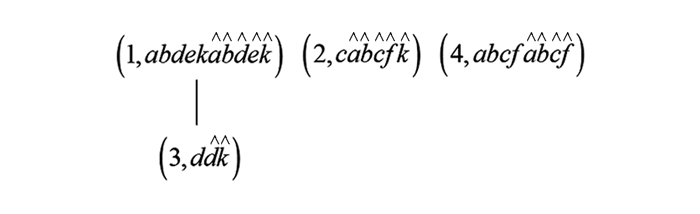

由图 4分别可以验证

$\left[\lambda_{\cap}(\uparrow(\hat{2}, d e))\right]_{g} \in A E L(I K)$ 和$\left[\mu_{\cap}(\uparrow(4 \hat{1} \hat{3}, f))\right]_{g} \in A E L(I K)$ . -

定义9 设

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 是不完备背景. 记对任意的

$g_{i}, g_{j} \in G$ , 若$\left(g_{i}^{*}, g_{i}^{\bar{*}}\right) \subseteq\left(g_{j}^{*}, g_{j}^{\bar{*}}\right)$ , 则记并称

$\left(H_{G}^{\lessdot}(I K), \leqslant\right)$ 是$I K$ 的对象三支近似直观图. 对偶的, 对任意的$m_{s}, m_{t} \in M$ , 若$\left(m_{s}^{*}, m_{s}^{\bar{*}}\right) \subseteq\left(m_{t}^{*}\right.$ ,$\left.m_{i}^{\bar{*}}\right)$ , 则记并称

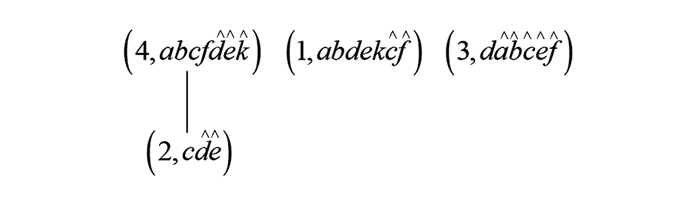

$\left(H_{M}^{\lessdot}(I K), \leqslant\right)$ 是$I K$ 的属性三支近似直观图.例6(续例2) 对于表 2所示的不完备背景,其对象三支近似直观图和属性三支近似直观图分别如图 9和图 10所示.

由定义9和定义4易知, 不完备背景

$I K$ 的对象(属性) 三支近似直观图和并置背景$I K_{-} \mid I K_{+}^{c}$ (叠置背景$\frac{I K_{-}}{I K_{+}^{c}}$ )的对象(属性) 直观图之间存在一一对应关系. 具体见如下推论.推论1 对任意的

$\left([g], g^{*}\right) \in\left(H_{G}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}^{c}\right), \leqslant\right)$ , 存在$\left([g], \left(g^{*}, g^{\overline{*}}\right)\right) \in\left(H_{G}^{\lessdot}(I K), \leqslant\right)$ , 有推论2 对任意的

$\left(m^*, [m]\right) \in\left(H_M^*\left(\frac{I K_{-}}{I K_{+}^c}\right), \leqslant\right)$ , 存在$\left(\left(m^*, m^{\bar{*}}\right), [m]\right) \in\left(H_M^{\lessdot}(I K), \leqslant\right)$ , 有根据上述推论1和推论2以及定理5和定理6, 可得下面的结论.

定理7 设

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 是不完备背景,$\left(H_G^{\lessdot}(I K), \leqslant\right)$ 和$\left(H_M^{\lessdot}(I K), \leqslant\right)$ 分别是$I K$ 的对象三支近似直观图和属性三支近似直观图. 则下列结论成立:1)

$\forall\left([g], \left(g^{*}, g^{\overline{*}}\right)\right) \in H_{G}^{\lessdot}(I K)$ , 有2)

$\forall\left(\left(m^{*}, m^{\overline{*}}\right), [m]\right) \in H_{M}^{\lessdot}(I K)$ , 有式中

$\tau$ 和$\omega$ 为指标集.证 由推论1和推论2, 以及定理5和定理6可证.

定理7表明,对于不完备背景,我们可以通过对象(属性)三支近似直观图得到部分的OE(AE)近似概念. 再根据近似概念的上确界或下确界运算,便可以得到所有的OE近似概念和AE近似概念. 下面我们以对象三支近似直观图为例,给出具体的求解步骤.

1) 画出

$I K$ 的对象三支近似直观图$\left(H_{G}^{\lessdot}(I K), \leqslant\right)$ .2) 对

$\left(H_{G}^{\lessdot}(I K), \leqslant\right)$ 中的元素, 利用定理2中的式(1) 进行运算$\lambda_{\cap}^{}{\circ} \uparrow$ .3) 对步骤2) 得到的

$O E$ 近似概念, 根据定理3的1) 进行上确界运算便可得其他的$O E$ 近似概念.例7(续例6) 对于

$\left(H_G^{\lessdot}(I K), \leqslant\right) $ 中的元素$(2, (c, d e))$ , 通过定理2中的式(1) 可得同样的,对于

$\left(H_{M}^{\lessdot}(I K), \leqslant\right)$ 中的元素$((4, 13), f)$ , 根据定理2中的式(2) 可得由图 3和图 4分别可以验证

$(24, (c, d e)) \in O E L(I K)$ 和$((4, 13), c f) \in A E L(I K)$ .

2.1. 三支近似概念的基础知识

2.2. 基于同构关系的三支近似概念获取方法

2.3. 基于三支近似算子的三支近似概念获取方法

-

采用与第2节相同的研究方式,本节也是从格同构和近似算子两个角度给出近似概念的获取方法. 下面先给出近似概念的相关知识.

-

设IK=(G,M,{+,?,-},J)是不完备背景. 对于

$X \subseteq G$ ,定义[19]其中

$\underline{R}(X)$ 是$X$ 中所有对象一定共同具有的属性全体构成的集合,而$\bar{R}(X)$ 是$X$ 中所有对象可能共同具有的属性全体构成的集合. 因此, 一定有$\underline{R}(X) \subseteq \bar{R}(X)$ . 当$X=\{g\}$ , 记$\underline{R}(\{g\})$ 和$\bar{R}(\{g\})$ 分别为$\underline{R}(g)$ 和$\bar{R}(g)$ .注4

$\underline{R}(\cdot)$ 是最小完备化$I K_{-}$ 上的* 运算,$\bar{R}(\cdot)$ 是最大完备化$I K_{+}$ 上的$*$ 运算.定义10[19] 设

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 是不完备背景. 对任意的$X \subseteq G, A, B \subseteq M$ , 定义两个算子:定义11[19] 设

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 是不完备背景. 对任意的$X \subseteq G, A, B \subseteq M$ , 若满足$X^{\square}=(A, B)$ 且$(A, B)^{\diamond}=X$ , 则称$(X, (A, B))$ 是$I K$ 的近似概念. 其中, 称$X$ 为近似概念的外延,$(A$ ,$B)$ 为其内涵. 用$L(I K)$ 表示所有近似概念的集合.定理8[19] 设

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 是不完备背景. 对于任意的两个近似概念, 定义偏序关系以及上、下确界如下:则

$L(I K)$ 是完备格, 称为不完备背景的近似概念格. -

本文记最小完备化与最大完备化的并置为

对应的概念格记为

$L\left(I K_{-} \mid I K_{+}\right)$ . 为了便于区分, 我们记并置背景$I K_{-} \mid I K_{+}$ 上的$*$ 运算为$\uparrow$ . 下面给出并置背景中的算子$\uparrow$ 与文献[19]中算子$\square, \diamond$ 的关系.引理1 设

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 是不完备背景,$I K_{-} \mid I K_{+}$ 是最小完备化与最大完备化的并置背景. 则有1) 任意的

$X \subseteq G, X^{\uparrow}=\underline{R}(X) \cup \hat{\bar{R}(X)}$ ;2)任意的

$F \subseteq M \cup \hat{M}, F^{\wedge}=(A, B)^{\diamond}$ , 其中$A=F \cap M, B=\{b \mid \hat{b} \in F \cap \hat{M}\}$ .证 1) 易由

$\underline{R}(X)$ 和$\bar{R}(X)$ 的定义及$I K_{-} \mid I K_{+}$ 的定义可证.2) 记

$\hat{B}=F \cap \hat{M}$ , 则$F=A \cup \hat{B}$ , 进而由算子$*$ 的性质$\forall A_{1}, A_{2} \subseteq M, \left(A_{1} \cup A_{2}\right)^{*}=A_{1}^{*} \cap A_{2}^{*}$ [1]可得因

$A \subseteq M, \hat{B} \subseteq \hat{M}$ , 故根据$\underline{R}(\cdot), \bar{R}(\cdot)$ 和$\diamond$ 的定义可得下面给出不完备背景的近似概念格与特定形式背景的概念格的同构关系.

定理9 设

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 是不完备背景,$I K_{-} \mid I K_{+}$ 是$I K$ 的最小完备化和最大完备化的并置背景. 则存在一个同构映射$f_{3}: L(I K) \longrightarrow L\left(I K_{-} \mid I K_{+}\right)$ , 有$f_{3}((X, (A, B)))=$ $(X, A \cup \hat{B})$ .证 首先证

$(X, A \cup B) \in L\left(I K_{-} \mid I K_{+}\right)$ , 即证$f_{3}$ 是一个映射. 若$(X, (A, B)) \in L(I K)$ , 则有即

以及

进而由引理1可知

因此, 根据定义3可知

$(X, A \cup \hat{B}) \in L\left(I K_{-} \mid I K_{+}\right)$ . 也就是说$f_{3}$ 是一个映射.其次, 证明

$f_{3}$ 是一个双射. 对任意的$(X, F) \in L\left(I K_{-} \mid I K_{+}\right)$ , 有$X^{\wedge}=F$ 且$F^{\uparrow}=X$ . 记$A=F \cap$ $M, \hat{B}=F \cap \hat{M}$ . 于是有$A=X^{\uparrow} \cap M, \hat{B}=X^{\uparrow} \cap \hat{M}$ . 根据引理1可得即

$B=\bar{R}(X)$ . 于是, 由算子$\square$ 的定义可得$X^{\square}=(A, B)$ . 又由$X=F^{\uparrow}=(A \cup \hat{B})^{\uparrow}$ 及引理1可得$X=$ $(A, B)^{\diamond}$ . 因此, 可以证得$(X, (A, B)) \in L(I K)$ , 即$f_{3}$ 是一个满射.对于两个近似概念

$\left(X_{1}, \left(A_{1}, B_{1}\right)\right)$ 和$\left(X_{2}, \left(A_{2}, B_{2}\right)\right)$ , 若$\left(X_{1}, \left(A_{1}, B_{1}\right)\right) \neq\left(X_{2}, \left(A_{2}, B_{2}\right)\right)$ , 则有$X_{1} \neq X_{2}$ ;另一方面,于是

即

$f_{3}$ 是一个单射. 综上可得,$f_{3}$ 是一个双射.通过结合定理9和定义8, 可得从

$\left(H_{G}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}\right), \leqslant\right)$ 和$\left(H_{M}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}\right), \leqslant\right)$ 中直接获取不完备背景中近似概念的方法如下.定理10 设

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 是不完备背景,$\left(H_{G}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}\right), \leqslant\right)$ 和$\left(H_{M}^{*}\left(I K_{-} \mid\right.\right.$ $\left.\left.I K_{+}\right), \leqslant\right)$ 分别是并置背景$I K_{-} \mid I K_{+}$ 的对象直观图和属性直观图,则下列结论成立:1)

$\forall\left([g], g^{*}\right) \in H_{G}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}\right)$ , 有$\left[\lambda_{\cap}\left(\uparrow\left([g], g^{*}\right)\right)\right]_{m} \in L(I K)$ ,2)

$\forall\left(m^{*}, [m]\right) \in H_{M}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}\right)$ , 有$\left[\mu_{\cap}\left(\uparrow\left(m^{*}, [m]\right)\right)\right]_{m} \in L(I K)$ .根据定理10,我们可以通过并置背景IK-|IK+的对象直观图或属性直观图得到部分的近似概念. 进而再根据近似概念的上确界或下确界运算,便可以得到所有的近似概念. 下面我们以对象直观图为例,给出具体的求解步骤.

1) 画出IK-|IK+的对象直观图(HG*(IK-|IK+),≤).

2) 对

$\left(H_{G}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}\right), \leqslant\right)$ 中的元素, 先利用定理2中的式(1) 进行运算$\lambda_{\cap}^{}{\circ} \uparrow$ , 再根据定义8中的式(3)进行运算$[\cdot]_{m}$ .3) 对步骤2)得到的近似概念,根据定理8进行上确界运算便可得其他的近似概念.

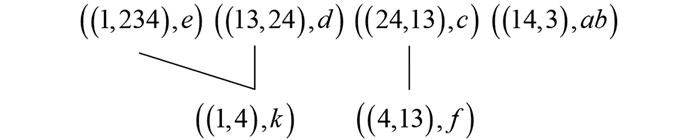

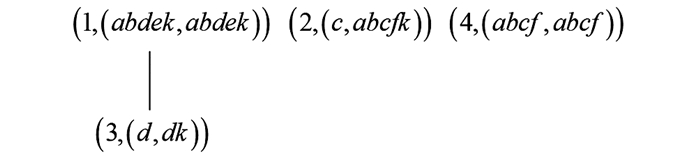

例9(续例2) 最小完备化IK-和最大完备化IK+的并置背景IK-|IK+如表 7所示.

根据定义4,可得

进而可得并置背景的对象直观图和属性直观图分别如图 12和图 13所示.

对于对象直观图

$\left(H_{G}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}\right)\right.$ )$\left.\leqslant\right)$ 中的元素$(3, d \hat{d} \hat{k})$ , 先根据定理2中的式(1) 的运算$\lambda_{\cap}^{}{\circ} \uparrow$ 可得再由定义8中的式(3) 可得

对于属性直观图

$\left(H_{M}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}\right), \leqslant\right)$ 中的元素$(24, c \hat{c} \hat{f})$ , 先根据定理2中的式(2) 的运算$\mu_{\cap}^{}{\circ} \uparrow$ 可得再由定义8中的式(3)可得

由图 11可以分别验证

$(13, (d, d k)) \in L(I K)$ 和$(24, (c, a b c f)) \in L(I K)$ . -

定义12 设IK=(G,M,{+,?,-},J)是不完备背景. 记

对任意的

$g_{i}, g_{j} \in G$ , 若则记

并称

$\left(H_{G}^{\square}(I K), \leqslant\right)$ 是$I K$ 的对象近似直观图.例10(续例2) 表 2所示不完备背景的对象近似直观图如图 14所示.

根据定义12和定义4可知,不完备背景IK的对象近似直观图和并置背景IK-|IK+的对象直观图之间也存在如下的一一对应关系.

推论3 对任意的

$\left([g], g^{*}\right) \in\left(H_{G}^{*}\left(I K_{-} \mid I K_{+}\right), \leqslant\right)$ , 存在$([g], (\underline{R}(g), \bar{R}(g))) \in$ $\left(H_{G}^{\square}(I K), \leqslant\right)$ , 有定理11 设

$I K=(G, M, \{+, ?, -\}, J)$ 是不完备背景,$\left(H_{G}^{\square}(I K), \leqslant\right)$ 是$I K$ 的对象近似直观图. 则对任意的$([g], (\underline{R}(g), \bar{R}(g))) \in H_{G}^{\square}(I K)$ , 有式中

$\tau$ 为指标集.证 由推论3以及定理10可证.

定理11表明,对于不完备背景,我们可以通过其对象近似直观图得到部分的近似概念. 再根据近似概念的上确界运算, 便可以得到所有的近似概念. 具体的求解步骤为:

1) 画出

$I K$ 的对象近似直观图$\left(H_{G}^{\square}(I K), \leqslant\right)$ .2) 对

$\left(H_{G}^{\square}(I K), \leqslant\right)$ 中的元素, 根据定理2中的式(1) 进行运算$\lambda_{\cap}^{}{\circ} \uparrow$ .3) 对步骤2) 得到的近似概念, 根据定理8进行上确界运算便可得其他的近似概念.

例11 (续例10) 对于

$\left(H_{G}^{\square}(I K), \leqslant\right)$ 中的元素$(3, (d, d k))$ , 通过定理2中的式(1) 可得由图 11可以验证

$(13, (d, d k)) \in L(I K)$ .

3.1. 近似概念的基础知识

3.2. 基于同构关系的近似概念获取方法

3.3. 基于近似算子的近似概念获取方法

-

本文利用直观图研究不完备背景的三支近似概念和近似概念的获取方法. 首先借助三支近似概念格与某些特定形式背景的概念格的同构关系,通过特定形式背景的直观图给出三支近似概念的获取方法;接着,利用三支近似算子定义的三支近似直观图给出相应的获取方法. 而对于近似概念,采用与三支近似概念获取方法相同的研究方式,从格同构和近似算子两个角度给出相应的获取方法.

另外,文献[20]中已将文献[19]的近似概念归到了部分已知概念的框架下. 关于部分已知概念还有其他两种类型,后续将进一步借助直观图研究其他两类部分已知概念的获取方法.

下载:

下载: