-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

小麦条锈病由条形柄锈菌小麦专化型(Puccinia striiformis f.sp.tritici)引起,是小麦生产中最重要的真菌病害之一。该病广泛分布于世界各地,几乎所有有小麦栽培的地区均可发生小麦条锈病。中国是世界上最大的小麦条锈病独立流行区,主要分布于西北、西南、黄淮海和长江中下游的广大冬麦区[1],居我国一类农作物病害之首。自中华人民共和国成立以来,小麦条锈病每年都有不同程度的发生与危害,病害流行年份超过50%,造成小麦年均损失约10亿kg。其中,1950年、1964年、1983年、1985年、1990年、2002年、2009年、2017年和2020年,我国经历了全国性的小麦条锈病大流行,每年的发生面积为333.3万至1 000万hm2,年平均发生面积为616.7万hm2,即便采取防治措施,仍造成小麦减产约140亿kg[2-4]。由此可见,小麦条锈病是影响我国小麦安全生产的重大生物灾害。

小麦条锈病的发生与危害是在特定环境条件下,寄主与病原物相互作用、协同进化的结果。其消长动态和暴发流行与寄主、菌源、生态环境以及农事活动等因素密切相关。从理论上讲,在农业生态系统中,各种生物因素,如品种抗性、作物结构等,以及非生物因素,如气温、降水等的变化,必然会导致小麦条锈病种群数量的变化。采用生态病理学原理与方法,系统研究生物与非生物生态因子对小麦条锈病发生流行的调控效应,研发基于地理生态特点、耕作栽培制度和气候条件的病害关键防控技术,建立以生物多样性利用为基础、以生态抗灾和生物减灾为目标的生态调控技术体系[4-6]。

全文HTML

-

不同麦区由于地理生态环境、气候条件、作物种植结构以及小麦耕作栽培制度等因素的差异,小麦条锈病的发生与流行规律存在显著差异,形成了明显不同的发生流行区域,即生态区系。经过几十年的协作研究,已经查明了我国小麦条锈病的大区流行规律,发现我国小麦条锈病菌存在秋季菌源和春季菌源两大菌源基地。其中,陇南、川西北麦区既是我国小麦条锈病重要的秋季菌源基地,也是我国小麦品种丧失抗病性的易变区和病菌新小种产生的策源地。历次重要抗病品种丧失抗锈性首先在此发生,所有重要毒性小种也最早在这些地区被发现。通过菌源基地的生态治理,可以实现小麦条锈病“控西保东、控点保面”的目标[6]。因此,依据不同生态区系的病菌群体结构、致病类型变异特点、菌源传播关系、作物种植制度以及地理生态条件等进行小麦抗病品种的选育,针对性地转育和利用不同抗病基因,培育适应条锈病不同流行区的小麦抗病品种,为抗病基因的合理布局及利用基因集团效应延缓小麦品种抗病性丧失的策略奠定了物质基础[7-9]。

依据我国小麦条锈病菌源基地的基因布局方案,采用传统杂交育种与分子标记辅助选择相结合的方法,可进行有效抗条锈病基因和优异抗源的转育与利用。自20世纪90年代以来,中国农业科学院植物保护研究所与甘肃省农业科学院小麦研究所、天水市农业科学研究所、绵阳市农业科学研究院、四川农业大学等单位合作,根据条锈病菌源基地的生态环境条件和病害发生流行特点,定向选育出适宜在秋季菌源基地山区(越夏区)和川区(越冬区)以及春季菌源基地种植且抗条锈病基因背景不同的一系列小麦新品种,包括中梁系、天选系、兰天系、绵麦系、川农系和中植系等,均已通过国家或省级小麦新品种审定(表 1)。例如,以陕167为轮回亲本,分别与含有抗条锈病基因Yr5、Yr10、Yr67的载体品种进行杂交和回交,通过针对性地系统选育,成功培育出我国首个抗病高产多系品种——中植2号,并通过了甘肃省新品种审定。育成的兰天系列抗病丰产品种,包括兰天30、兰天33、兰天34、兰天35、兰天36等,已在甘肃陇南、天水、平凉、定西和临夏等小麦条锈病秋季菌源基地布局应用,每年推广面积达到11.3万hm2[10]。绵麦系和川农系小麦抗病高产新品种适宜在四川盆地的条锈病春季菌源基地种植[11]。其中,绵麦51具有较强的抗条锈病能力和高抗白粉病,2013—2016年被列为四川省主推品种;绵麦1618、绵麦112高抗条锈病、高抗白粉病、中抗赤霉病,其多抗性水平超过目前生产上的主推品种;绵麦903聚合了5个抗条锈病基因,即Yr17、Yr29、Yr30、Yr78、Yr80,经过鉴定,表现出高抗条锈病、高抗白粉病和中抗赤霉病的特点;绵麦1501同样聚合了5个抗条锈病基因,分别为Yr17、Yr26、Yr29、Yr78、Yr81,表现出成株抗性,高抗白粉病(Pm21)。这些新品种在长江上游麦区累计推广种植面积达到133.3万hm2,由于其抗病性和丰产性突出,推动了长江上游麦区小麦生产品种的更新换代,并在我国小麦条锈病源头治理中发挥了重要作用。

-

抗病品种(或抗病基因)合理布局是指在不同菌源基地及秋季菌源基地的山上和山下,有意识地种植具有不同抗条锈病基因的小麦品种(表 2),以提高小麦条锈病菌源基地抗病基因的多样性和丰富度,构筑条锈菌生活循环的双重遗传屏障,抑制病菌群体毒性的定向选择,延缓病菌优势小种的产生与发展,从而使抗病品种的抗性得以相对持久。菌源基地实施抗病基因合理布局不仅能有效控制当地小麦条锈病的发生与流行,还对减少全国范围内小麦条锈病发生流行的菌源数量具有重要作用。2006—2009年,笔者在甘肃省甘谷县白家湾乡东三十里铺村和新兴镇姚庄村建立了小麦抗病品种(或基因)合理布局示范区。在川区(条锈菌越冬区)推广种植中植1号(Yr9、Yr67)、中植2号(Yr5、Yr10、Yr67)、兰天16、兰天17(Yr26)、兰天23、陇鉴9343(Yr10)、天9362-10等抗病品种;在山区(条锈菌越夏区)推广种植抗耐病品种里勃留拉(慢锈)、中粱23(慢锈)、中粱24、中梁25、中梁26、中粱27、天选45、兰天15(Yr13)、兰天18(持久抗性)、兰天19(Yr12)、兰天21、兰天22、陇鉴9811、咸农4号(Yr7+)、863-13、81t-53等,同时大力淘汰感病品种,如中梁17、中梁22、天94-3、天95-3、兰天6、兰天8、兰天9等。在菌源基地的山上与山下形成了具有不同抗病基因的生态屏障,实现了抗病基因的多样化,从而切断了病害周年侵染循环。示范区总面积达到533 hm2,且示范区内对条锈病的总体防控效果达到85%以上。

大区基因布局是指根据中国小麦条锈病的流行区划(病菌越夏易变区、越冬或冬季繁殖区和春季流行区),分别部署具有不同抗病基因的小麦品种,在不同区系间构建互不重叠的遏制菌源传播及其发生发展的遗传屏障。在我国西北、西南的小麦条锈病秋季菌源基地,主要利用苗期或全生育期抗病基因,逐步过渡到聚合多基因控制的持久抗性品种;东部麦区,特别是江汉流域、豫南和陕南等冬季繁殖区主栽品种的抗病基因与西部地区有所不同;在华北、关中等春季流行区,则主要以成株抗性、慢病性、高温抗性或主效基因与微效基因组合的品种。通过这样的布局,可对我国小麦条锈病在全国范围内大规模流行危害进行持续控制。

实现抗病基因合理布局,首先需要充分发掘和利用多(兼)抗性和持久抗性基因,培育携带不同抗病基因的小麦品种,其基本途径包括:广泛发掘抗病资源,建立抗病基因库;研究抗病机制及遗传特点,揭示抗性本质;根据小麦条锈病的生态区划,强化生态育种;各类抗性兼蓄并用,提高抗病基因的丰富度和多样性;培育多基因聚合品种和多系品种,以实现品种抗性的持久化[12]。

-

小麦条锈病大区基因布局是一项庞大的系统工程,涉及植物病理学、小麦遗传育种学、作物栽培学、农业生态学和农业经济学等多个学科领域。必须采取“全国一盘棋”策略,围绕农业高质量发展和乡村振兴目标,加强不同学科领域的协同创新,并促进科研、生产和管理部门的密切合作。实施小麦抗病基因合理布局,必须坚持“六性”原则:①指导性。通过抗源创制和统筹供给,促进抗病基因在抗病育种和品种布局中的合理利用。②指令性。通过项目组织实施或行政规定,按照设定的载体品种有计划地转育与利用抗病基因,提高国家及各省(区、市)对小麦条锈病抗性品种的审定标准,明确小麦新品种选育方向。③区域性。在小麦条锈病秋季菌源区、春季菌源区和春季流行区推广种植具有不同抗病基因的小麦品种,引导大区间抗源的差异化利用。④多样性。在同一区域内,不同类型抗病基因兼蓄并用,实现抗病基因的多样化布局。⑤开放性。不断引入新的有效基因,淘汰已丧失抗性的基因,实现动态调整。⑥长远性。根据国家的宏观政策和农业发展战略,研究制定小麦条锈病大区基因布局的中长期发展规划[9]。

1.1. 小麦抗条锈病生态育种

1.2. 菌源基地抗病基因合理布局

1.3. 抗病基因布局原则

-

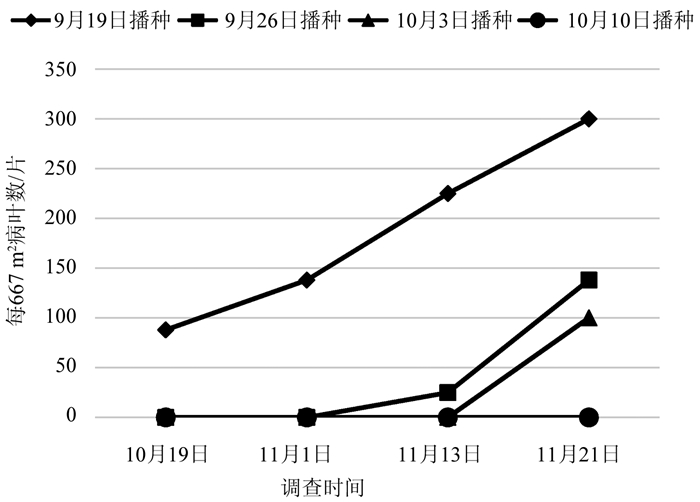

退麦改种是指在小麦条锈病核心菌源基地压缩小麦种植面积,扩大高经济效益作物的种植,以减少菌源基地的秋季菌源数量。这是小麦条锈病菌源基地生态治理的一项重要措施。甘肃陇南、天水海拔1 500~1 800 m的半山地区是小麦条锈病的核心菌源区,病菌在这些地区既可越夏又可越冬,完成周年循环。2004—2009年,通过在这些地区实施作物结构调整,引进并试种结球生菜、胡萝卜、油葵、优质牧草等高经济效益作物,同时示范推广地膜玉米、地膜马铃薯等新型栽培技术,压缩小麦种植面积,提高作物多样性,这不仅显著降低了菌源基地小麦秋苗条锈病的菌源数量,还实现了增产增效,一举多得[5]。其中,停麦改种区及其周边地区小麦条锈病发病率为3.5%,非改种区的发病率为8.3%,大面积平均防效为58.2%;改种作物每667 m2平均产值为1 346.33元,小麦每667 m2的平均产值为540元,经济效益是小麦的2~3倍。在海拔1 400~2 400 m的区域种植地膜玉米,每667 m2产量为400~500 kg,每667 m2的经济收入为800~1 000元。地膜马铃薯在山地每667 m2的产量为2 145.52 kg,在川地为3 019.29 kg,相比露地栽培,平均增产21.8%,平均每667 m2的经济收入超过2 000元。采用高垄低畦覆膜抗旱型栽培技术种植结球生菜——SD01美国生菜和SD02恺撒王,每667 m2的产量分别为2 320 kg和2 640 kg,比常规覆膜栽培模式分别增加920 kg和720 kg,每667 m2分别增收920元和720元。引种油葵新品种——新葵杂4号、新葵杂6号(新疆)和G101(美国),新葵杂6号每667 m2的产量可达287.9~333.3kg,每667 m2的经济收入为1 040.18~1 204.27元;G101和新葵杂4号每667 m2的产量分别为309.9 kg和287.9 kg,每667 m2的经济收入分别为1 141.63元和1 040.18元,其经济效益明显高于小麦,且生态适应性强。引种优质牧草——籽粒苋,每667 m2鲜重为15 300 kg、产籽量为400.2 kg。牧草籽粒苋营养价值高,每667 m2相当于收获520 kg蛋白质,且适宜在陇南海拔1 500~1 800 m条锈病核心菌源区种植,作为新型饲料作物,在小麦条锈病菌源基地作物结构调整中具有重要应用价值。春播胡萝卜每667 m2的产量为3 000 kg,每667 m2的经济收入为2 400元;西兰花每667 m2的产量为533.3 kg,每667 m2的经济收入为1 400元;紫甘蓝每667 m2的产量为1 240 kg,每667 m2的经济收入为4 500元。2001—2011年,在甘肃陇南核心菌源区实行了退麦改种地膜马铃薯、地膜玉米、油葵等作物,压缩了小麦种植面积40%以上(图 1),经济效益显著提高(表 3)。

-

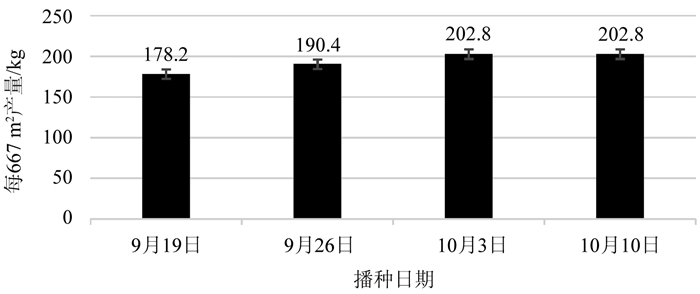

适期晚播是指在小麦适宜播种时间范围内尽量推迟播种,避免过早播种,这对于控制小麦秋苗菌源数量和春季流行程度效果显著[13-14]。1987年,在甘肃省天水市甘谷县海拔1 600 m的地区进行小麦分期播种,发现小麦播种早晚与秋苗条锈病的发生时间和严重程度密切相关,表现为播种愈早,发病愈早,病害发展愈快,病情愈重(图 2)。9月19日播种的小麦,播种后30 d即开始发病,每667 m2病叶数为88片;11月1日和11月13日的调查分别为病叶138片和225片,至11月21日发展为300片;而9月26日和10月3日播种的秋苗发病明显推迟,分别在11月上旬和中旬出现病状,且病情较轻,至11月21日每667 m2病叶数分别为138片和100片;10月10日播种的小麦秋苗始终未见发病。1981—1984年在四川省阿坝州松潘县海拔2 830 m的地区进行的分期播种试验也得到了类似结果[13-14]。9月1日播种的小麦秋苗发病早、发展快、病情重,9月30日调查时,每20 m2的病叶数为5.5片,至11月7日发展为120.5片,菌源量较大;9月21日播种的小麦发病很轻,菌源量很少,至11月7日调查,每667 m2仅有6片病叶;9月30日播种的小麦秋苗没有发病,表明小麦播种早晚与秋苗条锈病的发生时间呈正相关,与病情的轻重呈负相关。此外,小麦播种早晚与秋苗冻害程度也存在一定关系,随着播种时间的推迟,绿叶指数(即绿叶占比×叶片绿色部分占比)略有提高,而麦苗的冻死率则随播期的推迟略有降低。

多年、多地小麦条锈病大面积秋苗病情普查结果表明(表 4),小麦不同播期秋苗菌源数量显著不同,早播麦田病情较重,菌量较大;反之亦然。因此,适期晚播可作为控制小麦条锈病初期侵染来源的一项重要措施。播期对秋苗条锈病菌源的影响程度因地而异,特别是在陇东、陇南、川西北等山区,不同播期的病情差异较大。在甘肃陇南和四川阿坝地区,10月中旬播种的麦田基本无病害;9月下旬播种的麦田病田率和每667 m2病叶数分别为37.7%~48.6%和5.4~9.9片;9月中旬播种的分别为45.3%~71.4%和96.0~1 093.4片;9月上旬播种的分别为51.2%~100.0%和475.6~2 083.4片。在适宜小麦播种的时间范围内,每提早或延迟播期10 d,病叶数相应增加或减少20~100倍。在湖北谷城地区,11月上旬播种的麦田发病很轻,病田率和每667 m2病叶数分别为10.0%和0.4片,播期每提早10 d,病田率提高2~4倍,病叶数增加10~15倍。四川绵阳地区,11月上旬播种的麦田均未发病,10月中旬播种的麦田,病田率和每667 m2病叶数分别为30.0%和3.8片;10月上旬播种的分别为100%和6.6片。

上述结果表明,不同地区在一定播期范围内,小麦播种的早晚对小麦秋苗菌源的影响程度各不相同。尤其在甘肃陇南和四川阿坝等地,小麦不同播期条锈病情差异较大,可能与这些地区空中条锈菌夏孢子浓度较大有关。因此,调整播期来控制秋苗菌源的效果也因地区不同而不同。在陇南海拔1 600 m左右的半山地区,适期晚播(10月上旬)比早播(9月中旬)能有效提高秋苗条锈病的防治效果,推迟条锈病春季流行暴发期3~10 d,降低成株期病情指数50%以上,增产7%~14%。

-

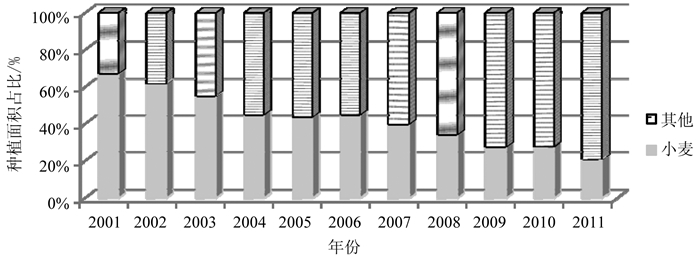

1985—1986年,在湖北谷城、甘肃甘谷等代表性地区进行了小麦播期大区试验,系统观察了不同播期小麦条锈病的发生发展动态,并用高姆比兹(Gompertz)增长模型进行拟合,以观察时间(t)为自变量,条锈病普遍率的高姆比兹值(x)为因变量进行直线回归分析[13],计算不同播期对条锈病春夏季流行的调控效应(表 5、表 6)。结果表明:①播种时间对病情的影响。小麦播种愈早,春季初始病情愈重,反之则愈轻;越到发病后期,差异逐渐缩小。1985年,在湖北省谷城县对试验品种为7 023的小麦进行调查,发现在10月7日播种与10月17日、10月27日播种的小麦,在早春(3月10日)病害普遍率相差超过1 646倍,至齐穗期病情差异显著缩小,到乳熟期病情差异则几乎消失,可能与发病后期田间菌源的交互感染有关。②病害流行暴发期的差异。不同播期的病害流行暴发期也存在一定差异,10月7日播种的麦田在4月5日至4月14日(齐穗期)出现发病高峰,10月17日播种的在4月8日至4月17日(扬花期)出现发病高峰,10月27日播种的在4月11日至4月30日(灌浆期)出现发病高峰。由此可见,小麦播期推迟10 d和20 d,条锈病春季流行暴发期平均推迟3 d和11 d。如果大面积应用,效果则更为明显。1985—1986年,在甘肃省甘谷县种植的小麦品种北京红,邻近试验地麦田均使用三唑酮进行拌种,发现播期对条锈病春季流行的控制效果较好,且维持时间较长。10月6日播种比10月1日播种的乳熟期病情指数低46.71%,同时三唑酮拌种的防治效果略有提高。③保产效果。在甘肃省天水市甘谷县海拔1 500 m左右地区,10月1日和10月6日播种的小麦每667 m2的产量均为222.5 kg,说明在条锈病轻度流行年份,由于季节推迟引起的少许产量损失完全可由控制病害的增产所弥补,起到了稳产作用。病害大流行年份,其防病保产效果将更加明显。1983—1984年在四川省阿坝州松潘县海拔2 830 m地区进行分期播种,试验品种为肥麦,测产结果表明,9月中旬、下旬播种的小麦产量最高(表 7);说明在四川松潘地区,9月中下旬播种是适宜的,既不影响小麦产量,又可有效控制秋苗发病,对秋季菌源的控制具有较大作用。1987年在甘肃省天水市甘谷县海拔1 600 m地区进行的小麦分期播种试验结果也表明,试验品种为天选15的小麦,10月上旬播种的小麦每667 m2产量为202.8 kg,明显高于9月19日和9月26日播期的小麦产量(分别为178.2 kg和190.4 kg)(图 3)。

大面积应用后发现,在甘肃,天水地区小麦推迟7~10 d播种,陇南推迟10~15 d播种,平凉推迟5~7 d播种,既不影响小麦的正常生长,又能减轻条锈病发病率约7%,并推迟发病时间10~15 d。甘肃陇南和天水地区不同海拔高度的冬麦适宜播种期如下:高山地区(海拔1 650 m以上)适宜在9月下旬播种;半山地区(海拔1 500 m左右)适宜在9月25日至10月5日播种;川区(海拔1 200 m以下)适宜在10月中旬、下旬播种。在华北中北部和陕西关中地区,适宜播种期为9月底至10月上旬;华北南部则为10月15日左右;江汉平原地区为10月下旬;湖北西北部山区为10月上旬;川西北平坝地区为10月中旬、下旬,山区为9月20日至10月初播种。在这些地区按上述播种期播种,小麦秋苗条锈病极少发生或基本不发病,且产量比早播的更高。因此,在保墒的前提下,应尽可能进行适期晚播,避免早播。这样不仅能控制小麦秋苗条锈病菌源数量,降低春夏季病害流行程度,还能保产增产,取得显著的综合效益。

2021年秋季,我国出现了历史上罕见的秋汛,导致全国约733万hm2的冬小麦播种期普遍延后10~30 d。晚播面积之大、苗情类型之多、弱苗比例之高,均为历史罕见。根据实地调研发现,河北省冬前小麦三类苗的比例为66%,山西省为50%,陕西省为39.8%,山东省为31.8%,河南省为23%。冬前小麦“土里捂、一根针”现象十分普遍。自2022年2月以来,农业农村部及各级地方政府大力推进小麦“促弱转壮”工作,通过实施“科技壮苗”专项行动,采取多措并举、科学施策,使小麦苗情得到明显改善。晚播并未对小麦生产造成严重不良影响,全国小麦产量实现了稳中有增。冬小麦大面积晚播在很大程度上遏制了全国小麦条锈病的发生与危害。在甘肃陇南、天水、定西、临夏等条锈病菌源基地,超过70%的冬小麦晚播10 d,部分地区晚播20 d,秋苗发病极轻,菌源数量非常少,2022年全国小麦条锈病未发生流行。据实地调查,2021年甘肃陇南、天水、定西、临夏等地小麦秋苗条锈病病田率和病叶率分别为27.6%和0.01%;全国小麦条锈病发生面积仅为195.95万hm2。无论是菌源基地的秋季菌源数量,还是全国小麦条锈病发生流行的程度,均为历史上罕见的轻发年份,对条锈病菌源控制效果持续至2024年,这也从一个侧面验证了适期晚播对小麦条锈病发生流行的调控效果。

3.1. 适期晚播对小麦秋苗条锈病的控制作用

3.2. 不同播期对条锈病春季流行调控效应及保产效果的影响

-

在夏季小麦收获后至秋播冬小麦出苗前,自生麦苗是小麦条锈菌唯一的越夏寄主,也是小麦条锈菌从晚熟冬春麦向早播秋苗转移繁衍的“绿色桥梁”,在小麦条锈菌的周年侵染循环中起重要作用。2004—2009年,在甘肃天水、陇南等地开展铲除自生麦苗防治小麦条锈病,发现麦收后是否翻耕、翻耕方式和翻耕时间对自生麦苗密度、条锈病发病程度及秋苗病情均有显著影响。在设计的8种翻耕时间和翻耕方式组合中,延迟机翻耙磨的防病效果最佳。在秋苗发病初期,对自生麦苗和秋播麦苗条锈病的防治效果分别为97.8%和99.2%,比传统畜翻不磨的防治效果分别提高96.9%和50.2%,比延迟畜翻耙磨的防治效果分别提高24.6%和11.8%。此外,在自生麦苗发生初期(8月下旬),喷施17%百草枯清除自生麦苗,对秋苗条锈病的发生程度有显著影响,对秋苗条锈病的防治效果达到99.9%。在10个示范区进行的延迟机翻耙磨和百草枯清除自生麦苗综合示范(2.8万hm2,其中药剂铲除1 333 hm2、翻耕铲除2.67万hm2),对照区内秋苗条锈病的平均发病率为9.7%,而示范区内仅为0.2%,防治效果达到97.9%。因此,在麦收后30 d左右进行机械翻耕耙磨,或在自生麦苗发生初期喷施百草枯,对于控制自生麦苗和秋苗条锈病菌源具有重要作用。

-

小麦品种混种或间种对条锈病具有一定的防病增产作用。在选用混种或间种品种时,需要选择综合农艺性状相近、生态适应性相似、抗病性差异较大的品种进行搭配。在甘肃陇南、天水地区,选用77-69、兰天6号、兰天13、95-108、863-13、天94-3、中梁22、石7816、洮157和咸农4号这10个小麦品种,配置24个品种组合,研究小麦品种混种、间种对条锈病的防病增产作用,发现兰天6号与兰天13,兰天6号与95-108,洮157、中梁22和石7816按不同比例间种表现出很好的防病增产作用,特别是兰天6号与兰天13(3∶1)、兰天6号与95-108(1∶3)两组合,综合农艺性状相近,生态适应性相似,防治效果分别为58.0%和63.3%,产量分别增加了11.8%和2.6%,可在生产上推广利用。小麦品种863-13、咸农4号和洮157混种可降低小麦条锈病的病情指数73.4%,863-13、咸农4号和天94-3混种,可降低理论病情指数34.7%,洮157、天94-3和咸农4号混种可降低理论病情指数51.1%。同时,产量也较单种分别增加13.4%、9.9%和19.4%。

小麦分别与玉米、马铃薯、蚕豆、辣椒、油葵等作物按60 cm∶60 cm进行间套作,对小麦条锈病具有一定的调控作用,且作物增产效果尤为显著。小麦感病品种—玉米—小麦抗病品种和小麦感病品种—蚕豆—小麦抗病品种间套作可在发病盛期分别降低理论病情指数43.6%和41.8%。小麦感病品种∶玉米(蚕豆)∶小麦抗病品种按照5∶2∶2或4∶2∶3配置模式,防病增产效果较优。在甘肃陇南小麦条锈病菌源基地,进行不同作物与小麦间种控制条锈病,发现对条锈病的防控作用有限,但增产效果显著。小麦—马铃薯、小麦—线椒组合比单种小麦增产超过300.0%;小麦—玉米、小麦—油葵组合增产幅度在25.0%以上。

-

甘肃南部和中部地区,包括天水、陇南、定西、临夏等市(州),是我国小麦条锈病最重要的越夏区和东部广大麦区秋苗发病的主要菌源基地。2001—2009年,除了在小麦条锈病发生流行的不同区域分别推行前述的生态调控单项技术外,还将抗锈良种、退麦改种、适期晚播等生态治理技术与药剂拌种等化学防治技术进行集成、组装和配套,构建以生物多样性(作物多样性和抗病基因多样性)利用为核心,以“生态抗灾、生物控害、化学减灾”为目标的小麦条锈病菌源基地生态治理技术体系,即“两种(zhǒng)两种(zhòng)”技术体系。“两种(zhǒng)”是指抗锈良种和药剂拌种,即在小麦条锈病菌源区山上、山下布署具有不同抗病基因的小麦良种。对于苗期感病、成株期抗病的小麦品种,如中梁26,秋播时可按种子重量的0.03%的三唑酮可湿性粉剂(有效成分)进行药剂拌种;“两种(zhòng)”是指退麦改种和适期晚种,即在小麦条锈病核心菌源区(海拔1 500~1 800 m地区)扩种高经济效益作物,压缩小麦面积,并根据时节和地区推迟小麦播种期。实践证明,采取这些配套技术措施控制小麦条锈病菌源基地的秋季菌源(越夏菌源),防病增产效果显著,已在甘肃省天水、陇南、定西、临夏等小麦条锈病菌源基地大面积推广应用,产生了良好的经济、生态和社会效益[5-6]。

下载:

下载: