-

提升学生的阅读素养是当前我国阅读课程教学改革的重要目标之一。阅读素养既是学生个人学习能力和终身发展的重要基础,也是社会文明和综合国力的重要标志[1]。然而当前我国对学生阅读素养的培养仍存在两大局限:一方面,阅读课程教学仍以教科书文本解读为教学目的,未将阅读作为一种学习能力进行培养;另一方面,在当前我国阅读课程教学中,并未将阅读素养作为一种促进学生终身发展的能力来培养,而是以提高学生写作能力为目的[2]。这在一定程度上造成了学生阅读兴趣淡薄、阅读面狭窄,严重阻碍了学生阅读素养的提升。因此,通过改革阅读课程教学形式来提升学生阅读素养更有其必要性。已有研究表明,兴趣是学生课堂学习的注意的焦点所在,是推动学生积极参与阅读活动的重要动力,培养阅读素养首先要从兴趣入手[3]。因此,通过改革阅读课程教学形式激发学生阅读兴趣,是提升学生阅读素养的必经之路。

近年来,群文阅读教学实践备受学界关注,被认为是提高学生阅读素养的有效途径。然而,这些研究多集中于对概念内涵的澄清,主要采用思辨的研究方法。这种新的阅读教学模式的效用还需进一步通过实证研究来证实,才能为当前阅读教学改革提供科学的参考。

全文HTML

-

兴趣是一个包含认知、情感和行为的多维复合概念,通常被定义为个体从事某种活动所反映出的个性心理倾向或状态[4],可分为“个体兴趣”和“情境兴趣”(situational interest)两个维度。Renninge指出个体兴趣是随着个体的知识积累和价值系统而逐渐形成相对稳定的个人偏好。情境兴趣则是由外部环境所激发,以个体认识到特定任务中吸引人的特征为基础,进而产生的一种即时性的心理状态[5]。本研究所探究的阅读教学模式属于外部环境因素,通过转变教学策略和教学方法等外部因素试图激发学生阅读的情境兴趣、学习动机,以期进一步提高其阅读素养。

-

在早期研究中,研究者们将情境兴趣视为一个整体,仅从趣味性这单一维度进行考察。随后有研究者提出情境兴趣的二维结构模型,将情境兴趣划分为激发性兴趣和维持性兴趣两种[6]。激发性兴趣是指个体对特定主题产生兴趣的最初诱因,主要包括任务的形式、问题情境等。维持性兴趣则是指能使个体产生目标或意向的变量,包括“任务内容的意义性和任务的自我卷入程度”[7]。Hidi又将二维模型纳入其兴趣发展四阶段理论,将情境兴趣定义为一个二维度、三层次模型,认为情境兴趣包括激发性兴趣、与情感相关联的维持性兴趣和与价值相关联的维持性兴趣三个层次[8]。有的研究者则根据个体与活动在相互作用过程中所表现出的活动特点、心理倾向、活动体验三方面特征提出了情境兴趣多维模型,包括新颖性、挑战性、探索意向、愿望唤起、时间变更、需求注意和愉悦感[9]。该模型强调个体与活动之间的相互作用,因此被广泛应用于测量体育等活动性较强的课程领域的情境兴趣,较少应用于测量数学、阅读等活动性较弱的课程领域的情境兴趣。

近年来,Knogler在整合已有研究的基础上,进一步提出了情境兴趣的二维度、四层次模型[10],认为激发性兴趣包含个体对情境的认知和情感两个变量,维持性兴趣包含个体对知识的探索倾向和对内容重要性的认识。与上述模型相比,该模型从认知、情感体验和行为倾向三个方面对情境兴趣进行界定,其内涵更为丰富和全面,被广泛认为是预测和解释情境兴趣的强有力的理论工具。因此,本研究采用Knogler提出的“情境兴趣模型”对学生的阅读兴趣进行测量,将其中情境兴趣分为激发性情境兴趣和维持性情境兴趣两个维度。其中,对激发性情境兴趣的测量包括注意力、情感体验两部分;对维持性情境兴趣的考察则包括对内容的探索意愿以及对内容价值的感知两部分。注意力是指教学环境因素对个体注意力的吸引程度。有研究表明,教师的引导、教学活动的新颖性、任务的多样化、学习者内因等是影响学生课堂注意力的重要因素[11]。情感体验是指个体由活动环境引发的情绪的愉悦程度。学生的课堂情感体验在教学中有重要作用,它主要受到师生关系、课堂氛围的制约[12]。师生在教学交往中建立起相互尊重、信赖、理解、民主、平等的关系,更易获得愉悦的情感体验[13]。探索意愿是指个体对任务内容进行深入探究的意愿强烈程度。自主性和开放性是学生主动探究学习的重要特征。有研究指出:“将学生的时间权、学习权、主动权、话语权还给学生,是突出学生自主性的重要途径;开放性学习则具有突破性的教学内容、民主的学习环境、联系实践的学习过程等特征。”[14]价值感知是指个体对任务内容的意义和重要性的价值判断。学生对学习内容的评价受到课程开设、教师知识观、教学评价等多个方面的影响[15]。

-

有研究者指出教学材料、教学形式以及个人背景知识等外部条件是影响学生阅读兴趣的重要因素[16]。有案例研究表明,教师通过转变教学形式,交替使用不同的教学方法、教学材料可以增强课堂对学生的吸引力[17]。

长期以来,我国阅读教学以单篇精读见长,具有独特的教学价值,但在教学取向上仍存在一定的局限[18]。有研究者指出,在传统的单本阅读教学中,阅读课程以提高学生的写作能力为目的,聚焦于对语文教科书的单个文本进行解读,极易出现“以讲代读”“以练代读”的情况[19]。这导致了阅读课程教学内容单薄、形式陈旧,缺乏趣味性和吸引力,难以激发学生对阅读的兴趣。要解决学生不喜欢阅读的难题,阅读教学就要转变教学观念,更加注重对学生阅读兴趣的培养。通过积极改革教学内容,探索符合学生身心特点的阅读教学组织形式。

群文阅读是近几年在我国悄然兴起并迅速发展的一种具有突破性的阅读教学组织形式。群文阅读是群文阅读教学实践的简称,对学生阅读兴趣的提升有积极的作用,其教学形式就是“围绕着一个或多个议题选择一组文章,而后教师和学生围绕议题展开阅读和集体建构,最终达成共识的过程”[20]。在教学材料上,群文阅读不再局限于教科书上的单个文本,而是通过提供多种类型的文本,有效地将课内和课外的阅读内容联系起来,扩大了学生的阅读视野,有助于引发学生的好奇心。在教学过程中,学生不再是被动接受教师传授的确定的知识,而是主动探索阅读内容的意义,更有助于激发学生自主阅读的积极性。因此,与单本阅读相比,群文阅读能够更大幅度地提升学生阅读的情境兴趣。

基于此,本研究以提升学生阅读素养为逻辑起点,通过实证研究的方式对群文阅读和单本阅读进行对比分析,探讨这两种教学方式对激发学生阅读兴趣的效用,主要从情境兴趣的维度验证群文阅读对激发学生阅读兴趣的实际效果和作用,从而为有效提升学生阅读素养提供参考。

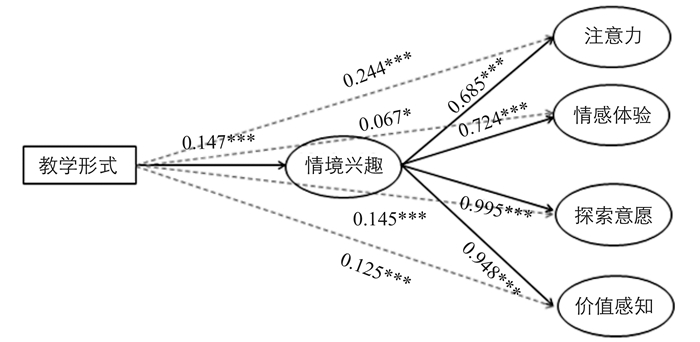

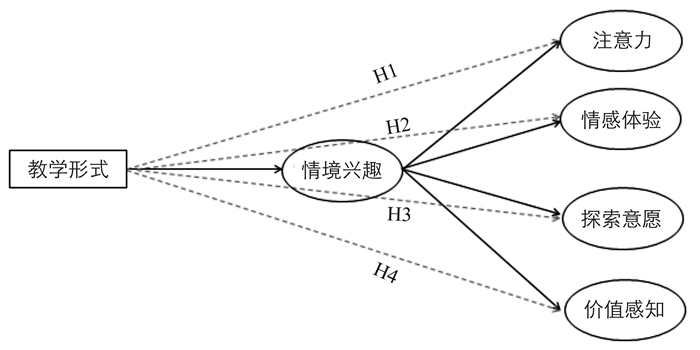

综合以上论述,本研究提出如下假设(如图 1所示):

H1:与单本阅读教学形式相比,群文阅读教学形式对学生注意力的影响程度更大;

H2:与单本阅读教学形式相比,群文阅读教学形式对学生情感体验的影响程度更大;

H3:与单本阅读教学形式相比,群文阅读教学形式对学生探索意愿的影响程度更大;

H4:与单本阅读教学形式相比,群文阅读教学形式对学生价值感知的影响程度更大。

一. 兴趣的概念及其教育意义

二. 情境兴趣的结构

三. 影响情境兴趣的教学因素

-

本研究在我国中西部地区选取了5个省(市)6个区县的6所学校进行实验,选取义务教育阶段四至八年级的学生共计1 231名。其中3所学校的学生644人参与了群文阅读教学活动的干预,另外3所学校的学生587人作为实验对照组。样本基本信息如表 1所示。

-

本研究采用准实验设计方案,将实验组与控制组进行对比,将群文阅读与单本阅读两种教学形式运用过程中学生阅读的情境兴趣进行横向比较,以此来探讨群文阅读和单本阅读对中小学生阅读兴趣的激发效用及其差异。

在选取样本的过程中,研究者与当地教研员、教育行政部门管理人员进行了深入的沟通,认为6所样本学校在校园环境、教学条件、师资水平、学生素质方面基本一样,可用于对比实验的开展,同时从两组学生的阅读兴趣前测结果中并未发现显著差异。

在实验操作中,对实验组进行每周2学时的群文阅读教学;与此同时,对控制组进行原有语文阅读单本教学。

实验周期为1学期,学期末对两组学生阅读的情境兴趣进行测量。实验在完全自然的情况下进行,排除了研究对象的主观因素干扰。群文阅读实验组采用的教学资料、教案、教学进度,由中国基础教育质量监测中心西南分中心和树人研究院根据中小学课程开设标准联合开发、研制。

-

本研究在Knogler提出的情境兴趣理论模型的基础上,整合Wininger、Linnenbrink-Garcia等编制的情境兴趣量表[21-22],自编调查问卷对学生阅读的情境兴趣进行测量。正式问卷分为个人基本信息和情境兴趣测量题项两部分。情境兴趣涵盖14道题目,其中包括注意力维度3题、情感体验维度4题、价值感知维度4题、探索意愿维度3题。所有题目采用李克特量表计分方式,每一题目有“非常同意”“同意”“不一定”“不同意”“非常不同意”五种回答,分别记为5、4、3、2、1,得分越高,说明学生阅读的情境兴趣越高。

-

本研究使用多指标多原因(Multiple Indicators Multiple Causes,MIMIC)模型来研究阅读教学形式与学生阅读情境兴趣的关系。MIMIC模型是一种特殊的结构方程模型,是一种探讨多个外生观测变量与多个内生潜在变量之间关系的模型。该模型可以将连续变量和类别变量同时纳入建立混合模型,以此来探讨混合变量与测量模型间的关系。该模型比起传统的多群组分析模型,不必根据类别变量把数据分为几个组分别估值,操作上更简单,在估值时有更多的样本,参数估计会更加准确。因此,本研究运用MIMIC模型来探讨不同的教学形式对学生阅读情境兴趣的影响。MIMIC模型所需的指标变量包括内生变量和外生的可观测变量。本研究中的内生变量是能够反映学生阅读情境兴趣的观测变量,包括学生的注意力、情感体验、探索意愿、价值感知四个维度。外生变量则是引起学生阅读情境兴趣变化的原因变量,即群文阅读和单本阅读两种不同的阅读教学形式。

一. 样本选取

二. 准实验设计

三. 研究工具

四. 研究方法

-

对情境兴趣测量模型的信度、聚合效度以及区分效度进行检验,其结果如下:

-

信度统计分析结果如表 2所示,各维度的内部一致性系数分别为0.820、0.906、0.793、0.857,均超过临界值0.7,表示模型的信度较高。

-

聚合效度是指运用不同测量方法测定同一特征时测量结果的相似程度[23]142,该指标用平均变异数抽取量(Average Variance Extracted,简称AVE)表示。当AVE值大于0.5时,表明这些题项具有较高的聚合效度。统计分析结果如表 2所示,该测量模型的各变量具有较高的聚合效度。区分效度是指在运用相同测量方法测定不同特征或构思时,辨别不同特征的区分程度,即不同特征的测量结果之间不应有较高的相关性[23]143。该指标由平均变异数抽取量的平方根和该变量与其他变量间相关系数的大小来判定。即若某一潜在变量的平均变异数抽取量的平方根大于该变量与其他变量间的相关系数,则表明该变量具有较高的区分效度。表 3是本研究中各变量的相关系数矩阵,其中对角线上的数值1由各变量的平均变异数抽取量的平方根代替。各潜变量所对应的平均变异数抽取量的平方根基本都大于该变量与其他变量的相关系数,表明各变量具有较高的区分效度。

-

结构方程模型的拟合度从以下几个方面考虑。卡方自由比(χ2/df)即卡方值和自由度的比值,但Bentler提出其易受样本量的影响,还应考察其他评价指标[24]:Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA)、Standardized Root Mean Residual(SRMR),用于评估绝对拟合度的统计值;Comparative Fit Index (CFI)、Tacker-Lewis Index(TLI),用于评估增量拟合度;RMSEA通常被视为最重要的适配度指标,CFI、TLI的值大于或等于0.9,表明模型的拟合度较好。由模型拟合参照标准可知,结构模型拟合度较高(χ2=363.27;χ2/df=4.38;RMSEA=0.05;TLI=0.95;CFI=0.96)。

-

运用MIMIC模型进行数据分析,结果表明,群文阅读对学生阅读的注意力、情感体验、探索意愿、价值感知四个方面的影响强度均显著高于单本阅读(如表 4、图 2所示)。

一. 情境兴趣测量模型检验

1. 信度检验

2. 效度检验

二. 结构模型检验

三. 假设检验的结果

-

研究发现,相比于单本阅读教学,群文阅读更能促进学生课堂注意力的集中,且影响程度较强。这与已有研究结果一致。群文阅读教学比单本阅读教学更能集中学生注意力。李莉莉的研究指出,单篇阅读因其教学方式过于单一,容易让学生丧失注意力,压制和挫伤学生阅读的兴趣和积极性[25]。群文阅读与单本阅读的显著的形式差异表现在任务形式的多样化。单本阅读教学中以单篇精读为主,群文阅读则会给予学生不同的任务活动,比如单篇文本的精读、多篇文本的略读与比较等多种教学活动。沙乐的研究指出,学习任务的设计是吸引学生课堂注意力的重要策略[26]。通过转换学习任务的形式,可以调节学生注意力的集中程度和注意对象。其中,相较于静态的、刻板的任务形式,学生对动态的、变化的任务形式注意力集中程度更高;相较于单一的任务形式,多样的任务形式对学生注意力的调节作用更强。因此,群文阅读对多篇文本的不同处理可以有效调节学生的注意力,从而增强课堂阅读对学生的吸引力。

相比本研究中提到的其他几个维度,群文阅读对学生注意力维度的提升作用最为突出。根据兴趣发展阶段理论,注意力是引发学生情境兴趣的第一阶段。学生只有先注意到特定的对象,才可能进一步进行思考、评估等活动。在群文阅读教学激发学生情境兴趣的过程中,群文阅读教学形式等外在环境刺激对注意力的影响是最直接、最显著的,而情感体验、探索意愿、价值感知则需要个体继续参与并逐渐理解其价值。因此,注意力在教学形式变化的刺激下最易被激活,其提升效果也最为突出。

-

研究发现,群文阅读教学形式更能提升学生的积极情感体验。相比传统的语文或者阅读课堂,在群文阅读课上,学生在阅读活动中的情感体验更加积极。师生互动是群文阅读教学的一大特征。群文阅读克服了传统阅读教学中教师单向输入模式,将课堂教学视为师生双向互动的过程。唐世刚等人的研究指出,互动式教学能够营造出和谐、民主的教学氛围[27]。在互动教学模式下,传统的师生关系变成朋友式的对话与协商,平等的对话、沟通和真诚的交流使得课堂充满互动、民主、和谐的氛围。学生在轻松、愉悦的课堂氛围中吸收、理解所教授的知识,其情感体验将更加积极。因此,在两种阅读教学形式下,学生认为以师生互动为主的群文阅读更加有趣,更倾向于选择群文阅读。

相比其他三个方面的影响,群文阅读对学生情感体验的影响相对较弱。这可能与教师教学设计欠佳有关。一线语文教师的教学反馈指出,在群文阅读教学中,教师较少对学生的语文阅读认知能力、阅读能力及应用能力等进行了解,使阅读主题与学生实际相背离,导致学生难以阅读和理解多篇文章,打击了学生的阅读信心[28]。这在一定程度上削弱了学生的积极情感体验。

-

研究发现上过群文阅读课程的学生对阅读内容进行深入探索的意愿更加强烈,这与已有研究一致。群文阅读将课堂教学视为师生集体建构的过程,事先不确定阅读议题的答案,而是在师生共同参与中逐步建构文本的意义。集体建构的思想主要来源于建构主义。因此,建构主义教学理论是群文阅读教学的重要指导思想。杜伟宇的研究指出,建构主义教学是引导学生自主学习的重要策略[29]。建构教学强调学生在教学中的主体地位,在学习的时间、空间、评价等方面给予学生自主选择、自我发挥的权利。学生对知识主动探索、主动发现,不仅提高了自主学习的意识,同时也增强了自主学习的能力。因此,一方面,群文阅读教学在建构主义指导下,激发了学生的自主学习意识,使其更倾向于主动参加与阅读相关的活动;另一方面,群文阅读教学在阅读内容的选择上具有开放性,使学生的阅读文本范围从课本拓展到与生活实际有着各种意义关联的课外读物中,从而打破了阅读的范围限制,更有利于引导学生参与课堂教学之外的更广泛的阅读实践活动。

-

研究发现,群文阅读和单本阅读教学模式引导下的学生在价值感知方面存在显著差异,群文阅读组的学生更能意识到阅读的重要性。这可能与近年来多文本阅读逐渐受到师生重视有关。国际学生评估项目(Program for International Student Assessment,PISA)中的阅读素养测试在2009年率先引入多文本阅读,到2018年,多文本阅读测试已占比35%。这一发展趋势反映出多文本阅读已经成为教师阅读教学和学生阅读素养评价的重要指标。其中,PISA对多文本阅读的测试更侧重于高阶阅读策略,对学生从多文本阅读中分析、整合信息的能力提出了更高要求。而群文阅读教给学生的正是单本阅读较少涉及的多文本阅读策略。群文阅读通过给学生接触真实多样的多个文本,有效训练学生运用浏览、快读等多种阅读方式进行多层次阅读,帮助学生对文本形成整体性理解[30]。因此,群文阅读不仅训练了学生运用多文本阅读策略,促进学生阅读素养不断提高,而且更加符合信息碎片化、信息量巨大的信息化社会对人们获取信息能力的要求。由于群文阅读更有助于学生阅读素养的提升,因此,学生也更能意识到群文阅读对自身学习和生活的重要价值。

一. 注意力

二. 情感体验

三. 探索意愿

四. 价值感知

-

本研究验证了Knogler提出的“情境兴趣模型”在阅读教学领域的适应性。该模型对学生阅读的情境兴趣具有较强的解释性,为我国中小学生阅读情境兴趣的测量提供了一定的参考。本研究运用“情境兴趣模型”进行分析,对比了群文阅读和单本阅读两种教学形式引导下学生阅读情境兴趣的差异,得出结论:群文阅读教学更能有效地激发学生阅读的情境兴趣,具体表现为对学生的注意力、情感体验、探索意愿、价值感知方面的影响有不同程度的提升。因此,在阅读教学实践中引入群文阅读这一新兴的教学形式,对推行中小学阅读教学改革、提升中小学生阅读素养具有重要的现实意义。

下载:

下载: