全文HTML

-

“文化”一词起源于拉丁语,其本意为耕耘、培育.在人文社会科学领域,关于文化的概念和内涵始终存在不同的解释和激烈的争论. 19世纪,英国人类学家爱德华·伯内特·泰勒提出文化是“包括知识、信仰、艺术、道德、习惯以及其他作为社会成员的人所获得的任何其他能力的复合体”[1];也有部分学者认为文化是民族生活的形式,如美国社会学家戴维·波普诺提出了文化是“生活的方式”[2],美国人类学家沃德·H·古迪纳夫认为文化是“生活方式的设计”[3],并认为文化可以指引人类行为模式;我国学者梁漱溟先生认为文化乃是“人类生活的样法”[4],并把人类生活的样法分为精神生活、物质生活和社会生活三大类.

社会是不断变化和发展的,作为社会产物的文化也必然随之变化和发展.前者谓之为社会变迁,后者谓之为文化变迁.从社会学意义上来看,社会变迁“既指一切社会现象的变化,又特指社会结构的重大变化;既指社会变化的过程,又指社会变化的结果”[5].而文化变迁,“凡文化内容的增加或减少及其所引起的文化系统结构、模式、风格的变化,我们皆谓之文化变迁”[6].由此可见,社会变迁和文化变迁是两个既有区别又有联系的概念,社会变迁推动和决定着文化变迁,而文化变迁又体现着和反作用于社会变迁.与此同时,社会和文化非但不可割裂,而且是相互紧密关联的,因此把难以完全准确划分的文化变迁和社会变迁统称为社会文化变迁.

-

社会文化变迁在不同的历史发展阶段都具有鲜明的时代特征.当代社会文化在受经济、政治和科技的影响下呈现开放性、多元性、民族性和地域性等特点,因而,当代社会文化的变迁则表现出多元化、大众化和快速化的特征.

-

随着我国经济的快速发展和全球化趋势的不断加剧,社会文化的变迁在时间和空间上都表现出多元化的特征.在时间上,传统文化和当代文化不断碰撞、交流、融合;在空间上,本土文化与外来文化在不断地碰撞、交流和融合.文化在这样的时空中,在尊重传统和地域文化的基础上,往往会衍生出新的思想和新的火花.

-

随着我国经济的快速发展,人民群众的生活水平条件提高、自主意识逐步加强、思想日益开放,民众和社会文化的关系在变迁发展中实现了由被动接受向主动吸收的转变,人民群众开始参与并创造社会文化,网络信息的快速接受、认同和传播也体现了民众日益增长的文化需求和对多元社会文化的积极参与.

-

一方面互联网技术的快速发展使得当代社会的生产、生活方式突破了时间与空间的限制,也加速了社会文化的传播,从而加速了社会文化的变迁;另一方面,在当代社会涌现出部分缺乏内涵与深度、世俗特征鲜明的大众娱乐文化,它们因一时的潮流而具有强烈的时效性,其更迭的速度越来越快.

1.1. 相关概念

1.2. 当代社会文化变迁特征

1.2.1. 多元化

1.2.2. 大众化

1.2.3. 快速化

-

大学在不断为社会输出智力和人才的同时,也深受社会政治、经济和文化等因素的影响.大学在长期的办学过程中,逐渐形成了自己所特有的校园文化,包括校园建筑、校园景观、绿化美化等物化形态的内容,也包括学校的传统、校风、学风、人际关系、集体舆论、心理氛围以及各种规章制度等非物化形态的内容.社会文化与大学校园文化之间存在千丝万缕的联系,它们相互依存,相互影响.

-

在某种角度上,大学是一种功能独特的文化机构[7],其本质是社会文化的一种特殊文化形态.校园文化作为社会文化的亚文化,与社会文化是部分与整体、主导与从属的关系.社会文化为校园文化提供良性的外部环境,并影响校园文化的形态和精神,也鼓励校园文化不断地开拓进取.校园文化选择性地吸收社会文化中有助于校园发展的部分,并随社会文化的发展而发展,随历史的进步而进步,二者在曲折的发展过程中相互渗透,促进共同发展.

-

在某种意义上,社会文化是校园文化的“根源”,校园文化的产生和发展都受限于社会文化.社会文化极易影响大学校园的教学理念、发展方向和人才培养等核心问题,并决定校园文化的建设方向.社会文化作为校园文化的大时代环境,信仰、艺术、道德等各种的元素都会渗入校园文化中,在潜移默化中改变校园的文化、观念、制度和氛围,并改变校园内行为模式和生活方式.

-

大学校园作为知识和智力的集中区,是文化的聚集地[8],大学师生作为校园文化的建设和传播主体,他们开放的思想观念和较全面的知识结构,在社会文化的矛盾和冲击中可以激进而敏感地接受新鲜事物,因此以高校师生为主体的校园文化更能接受或创造丰富多元的校园文化,在某种意义上可以引领社会文化的发展.同时,校园文化的产生和传播直接面向社会,更直观地辐射社会文化,渗入社会文化,并推动社会文化的发展.

2.1. 社会文化和校园文化相互渗透

2.2. 社会文化决定校园文化发展方向

2.3. 校园文化推动社会文化发展

-

清朝末期,由于西方列强的入侵,中国从封建社会沦落为半殖民地半封建社会,清政府为了自救,在教育上提出“废科举,兴学堂”.辛亥革命后,西方启蒙思想的传播推动了中国的新文化运动的发展,“提倡科学”的思想进一步推动了以“新式学堂”为基础的大学校园空间发展.

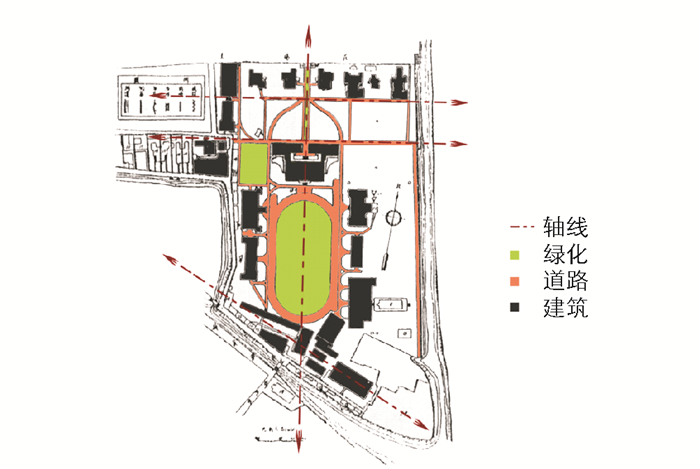

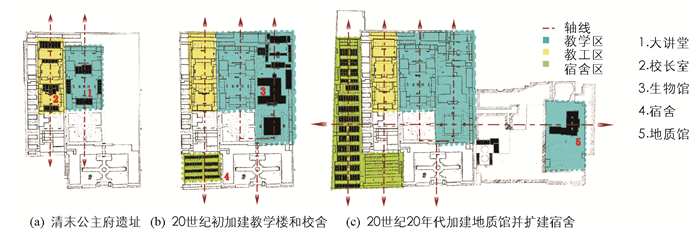

“新式学堂”有两类,一类是在已有传统书院基础上更新扩建或模仿传统书院新建.这一类大多沿用传统书院的建筑形态和空间布局,但由于受到西方民主和科学思想的影响,传统书院模式开始糅合西方的空间处理手法,如利用轴线来组织空间,形成西式轴线和中式院落组合的空间模式.京师大学堂原为公主府旧址,随着理学院的建成,校园由传统的单轴线变成多轴线并联,而后地质馆和新校舍的建设使校园空间形态不再局限于院落组合,而发展为自由灵活的空间模式(图 1).

另一类是“中西合璧”的教会大学.教会大学是中西文化交流的产物,直接引进西方的教育模式和美式“草陌氏”的校园布局体系,其自身蕴含的基督文化和殖民主义带有浓郁的乌托邦式建设理想,故校园更注重内部统一的自成体系而忽略空间架构和社会环境的关系.校园内部轴线由一条仪式性主轴发展成多条正交轴线并存,其空间布局特征是几何化的道路布局和正交且低密度的建筑共同围绕中央巨大的具有礼仪性的绿地.东吴大学以大面积绿地形成校园中心,正交的建筑体块通过多条道路轴线的环绕于绿地四周(图 2).教会大学对体育活动和自然科学的重视也促进圣约翰大学对各类运动场、体育馆和中国第一座专门的自然科学校舍的建造,西式的开敞空间融入传统院落模式,校园内部空间逐渐开敞.

-

新中国成立初期,由于缺乏社会主义建设的经验,国内面临先进政治制度和落后经济文化发展的矛盾,国际上存在以前苏联为主的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营的对立.新中国面临和前苏联初创时期相似的建设任务,也就是提高物质文化水平.前苏联的成功经验和模式也就成了我国渴望快速发展的榜样.同时,为了突破资本主义国家的封锁并寻求可靠的同盟军,稳定中国自身的国际政治立场,中国“一边倒”地学习前苏联的经济体制、科学技术和教育经验,“在全国范围内掀起学习苏联模式的高潮,来建设我们的国家”[9].

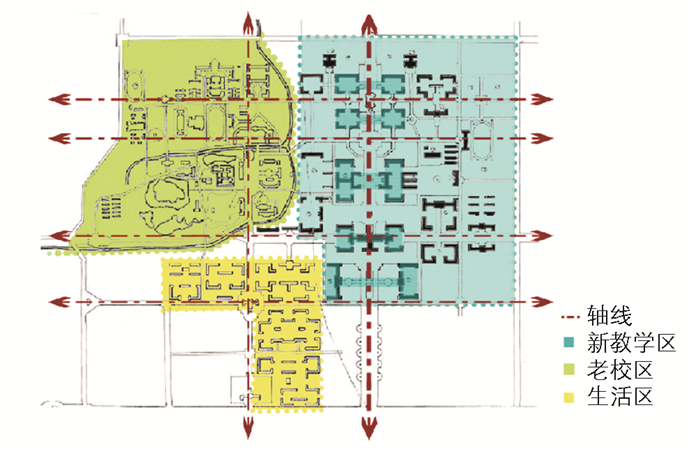

“苏联模式”的大规模和城市关系的大尺度呼应突出了城市优越感和民族自豪感,其正交均质的网格骨架、机械化的延边式建筑布局、“工”字形主楼、宏伟的入口广场和大尺度的轴线关系成为典型.受限于前苏联的社会环境和文化氛围的不同,这一时期的中国大学校园更像是“苏联模式”和中国国情相结合的产物. 1954年扩建的清华校园东区(图 3)新教学区有强烈的轴线、严谨的对称、庞大的主楼,均能看到明显的“苏联模式”的痕迹.

-

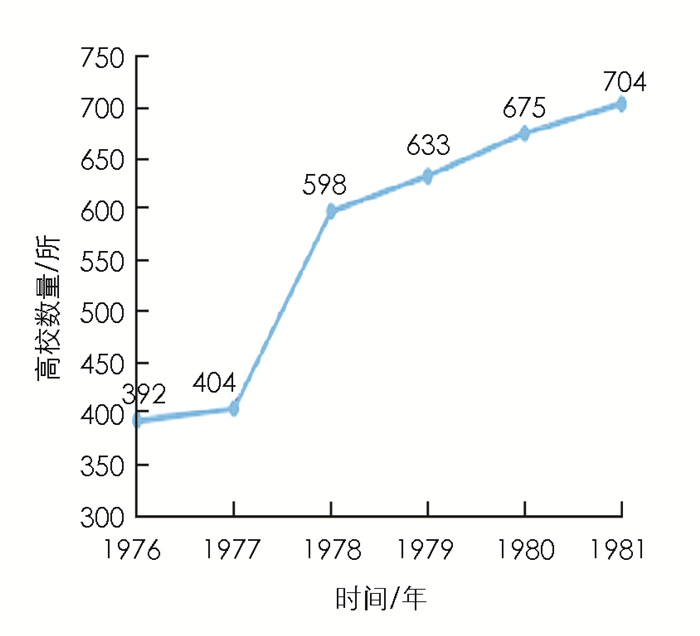

十年“文化大革命”严重破坏了我国的社会生产力和社会文化体系,随着20世纪70年代高考制度的恢复和改革开放的推出,受教育人口数量急剧增长,并导致教育快速扩招、校园数量急剧增长,全国的高校数量在1976-1978两年内增加了约50%(图 4).

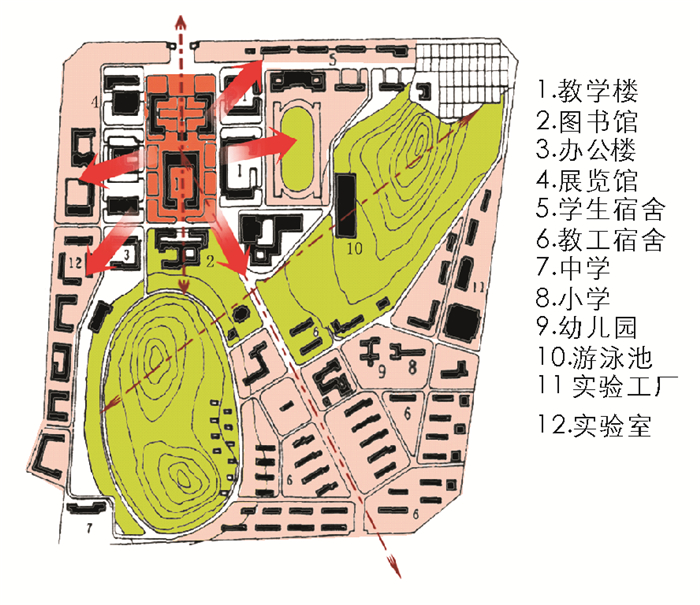

改革开放初期建设的大学校园空间在形式上更加自由多样,校园的空间布局更加灵活,生产性空间已经慢慢在消失,增加了学生活动区和教职工生活区等多个功能组团,形成“多核心”的空间格局[10],校园的核心区由原来的文化运动中心向学习氛围浓郁的学术活动中心转移,形成图书馆代替行政楼成为校园中心的空间形态,也体现出校园文化从严肃、庄重、控制性向亲切、自由、互动化的氛围转变.校园的布局规划关注校园文化的自身特色,充分尊重历史文脉的延续性和校园自然环境的地域性.如位于徐州的中国矿业大学早期在校园规划上都注重了校园自然特征和建筑布局的结合,利用山体形态架设轴线,以教学区或图书馆为核心向其他功能区辐射,并通过轴线和自然环境衔接各个功能分区,空间形态由“苏联模式”向紧凑连续的现代化大学转变(图 5).

-

20世纪末,随着我国改革开放的进一步深化和“科教兴国”的战略提出,我国的高等教育迎来了新的发展阶段,高等教育逐渐普及化、大众化,主要表现为高校数量的增长、招生规模的扩大、教育功能的拓展、培养模式的创新等.适应我国高等教育的新发展、新形势的“大学城”一方面解决了大学校园扩张的用地需求,另一方面又为开放式办学提供了保障.大学城与城市化进程紧密相关,校园的形态进一步开放并与城市空间共同发展,校园的轴架作为校园和社会的连接体延长至城市,校园和城市的边界开始模糊.校园的主体公共空间设于主轴线上,公共空间的空间骨架和院系的空间骨架融合交错,形成单中心、多核心的向心型立体空间体系,道路和组团平面布局图案化,并通过公共空间衔接各个功能组团.

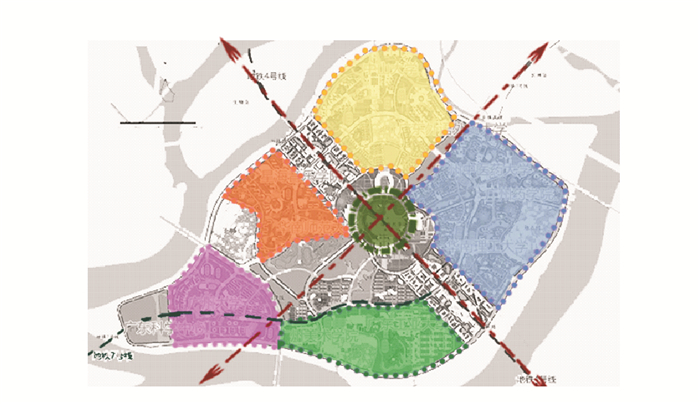

广州大学城位于在珠江两岸,占地34.4 km2,包含中山大学、华南理工大学、华南师范大学和广州大学等12所高校.两条正交的城市地铁穿越大学城内部,并顺势将大学城分成了5个各具特色的组团,在增强大学城和城市衔接的同时形成开放的姿态,5个组团环绕中心湖公园形成主核心,共享中心景观资源和公共空间,向外依次通过生活圈和教学圈等功能分区将组团串联,绿化和广场衔接城市和高校的公共空间,共享资源分布在不同功能圈之间,实现大学城内部共享资源(图 6).

3.1. “新式学堂”的兴起

3.2. “苏联模式”的借鉴

3.3. “现代大学”的萌生

3.4. “大学城”的出现

-

大学校园空间在不同时代都会受经济、科技、文化和政治等因素的影响.当下社会,互联网技术、开放式办学理念、共享经济等社会文化变迁因素对大学校园空间的设计和建设提出了新的要求.

-

互联网技术已经渗入到校园生活的商业服务、后勤办公和餐饮娱乐等,校园的生活配套空间却缺失,如网购和外卖在校园中越来越常见,但是许多校园并未设有快递点和外卖的签收点,加之物流的集中送达和学生的生活作息相冲突,从而导致在校园人流量高峰时期校门口或者临时快递点等地方的人口爆发式聚集,造成交通拥堵以及人员混杂(图 7(a)),影响校园风貌和师生生活.

-

对互联网的依赖削弱了人们面对面的交流,校园内的交流空间更加必不可少,但课间拥挤的走廊、非用餐时间灯光昏暗的餐厅、使用手续繁琐的会议室和规模宏大的活动中心等均无法满足交往活动的需求.需要增设学生需求的开放式咖啡厅、可供停留的中庭和环境宜人的休闲沙龙等空间为校园师生的社交活动提供保障(图 7(b)),利用互联网技术促进校园发挥凝聚力功能,共筑校园精神共同体[11].

-

大学的办学理念受科研效益、基建管理和筹资渠道等影响趋于产学研结合;教学模式因人才培养和时代需求也不断改革创新,校园主轴线由行政管理转向科研教学,教学空间从传统教室过渡到学习群落和隐性课堂;授课方式也变得更加自由多样,由此对教学空间提出了新要求.

-

目前研究型大学空间多为专业型实验室,这类空间专业针对性较强,规模较大,实验设备价格昂贵,往往附属于相对应的院系,适用对象仅仅面向本专业的相关研究人员(图 7(c)).同时,校园内大面积的实验室多为教学和科研等相关研究所使用,较少实现产品的应用转化,部分生产性空间使用率低.

-

自主学习、引导式教育和多样学习途径渐渐取代传统被动式教学和单一的学习途径.微课、幕课和翻转课堂等新型学习方式需要灵活多变的学习空间(图 7(d)),传统的教学教室、图书馆、自习室功能相对单一,无法满足当下学生们多样的学习方式和复杂的学习内容.

-

共享经济在经济学上的本质是整合闲散的物品、劳动力或者各种资源,以实现经济上的互利共赢,在校园中更多的表现为开放式校园的建设.

-

校园和城市的开放共享使得校园交通空间和城市交通空间的界线渐渐模糊,校园内的交通空间在满足自身的使用同时还要承担部分城市交通的职能,城市车辆涌入校园增加了校园交通的拥堵(图 7(e)),也对校园师生的学习生活环境构成安全隐患,打破了校园宁静和谐的环境氛围.

-

城市共享单车的兴起和校园规模的扩大导致步行距离的过长,直接刺激了校园共享单车等新型交通方式(图 7(f)),同时,由于共享交通作为新兴的交通方式,缺乏相应的空间,导致校园内静态交通空间“摊大饼”式的停放占用了大面积的校园空间,未来校园共享单车的增长趋势和停放空间的矛盾也日益凸显.

4.1. 互联网技术对生活空间的新要求

4.1.1. 需要增加足够的互联网生活空间

4.1.2. 需要改变缺乏生机的传统交流空间

4.2. 办学理念的变化对教学空间的新要求

4.2.1. 需要提高校园产学研科研基地空间使用率

4.2.2. 需要多功能的开放式自主学习空间

4.3. 共享经济发展对交通空间的新要求

4.3.1. 需要改变动态交通空间环境混杂的现象

4.3.2. 需要改善静态交通空间占地面积日益扩大的矛盾

-

社会文化和校园文化和谐共生,文化影响人的思想观念并塑造人的性格品行,进而影响校园空间的形成和使用,社会文化变迁使校园产生了新的空间类型和新的空间需求.当下大学校园空间受互联网技术、办学理念和共享经济等影响因素发生变化,校园空间在这种变化过程中扮演着主要的文化传播角色,正如马丁·皮尔斯所指出:“教育本身是无形的,而建筑赋予其物质形态”[12].

-

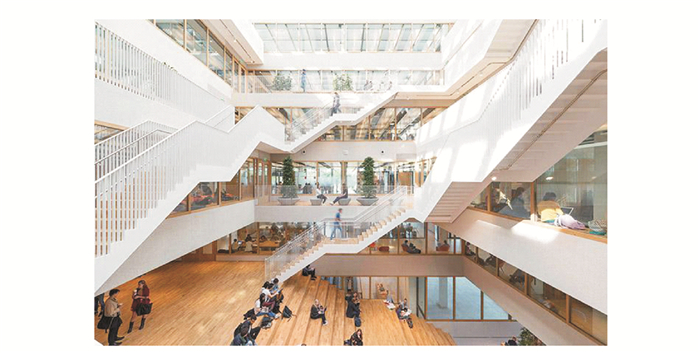

教学空间是产生教、学活动的场所,单一的教学空间已经无法满足新型的办学理念与模式,非正式学习空间的灵活设置可以为师生提供平等自由的交流空间和学科交叉融合的平台,满足知识生产的跨学科性,以及教学空间功能的叠加,打造知识横向融合的学科熔炉.鹿特丹伊拉斯姆斯大学的Polak综合教学楼运用灵活的结构让室内空间可随教学需求的改变而作出调整.底层和二层为固定的不同尺度空间满足不同规模课程和自主学习,而中庭的开放空间作为学生学习交流的公共空间外,也可以作为临时展厅满足特殊需求(图 8),形成了一个复合的多功能空间提高了空间的使用效率.

-

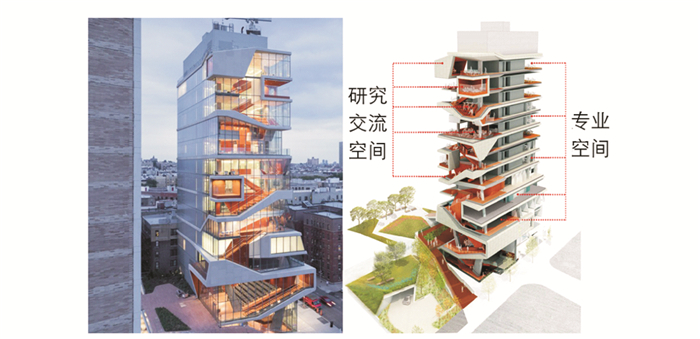

众所周知,科学研究是大学的四大功能之一.随着科学技术的发展,大学的科学研究一方面面临着要与社会的合作,另一方面也面临着科研成果向社会输出,转化为现实的社会生产力,因此大学校园的科研空间也逐渐成为校园科学研究和社会生产联系的桥梁,校园科研空间也面临着向社会开放的问题,这就需要校园科研空间的社会化.哥伦比亚大学医学中心教学楼则通过纵向垂直的Study Cascade模式串联空间,既为校内外的人员提供各种类型的科学研究、学术交流的沟通场所(图 9),也可以服务于周边的华盛顿高地社区乃至整个城市,促进了校园和城市的交流.

-

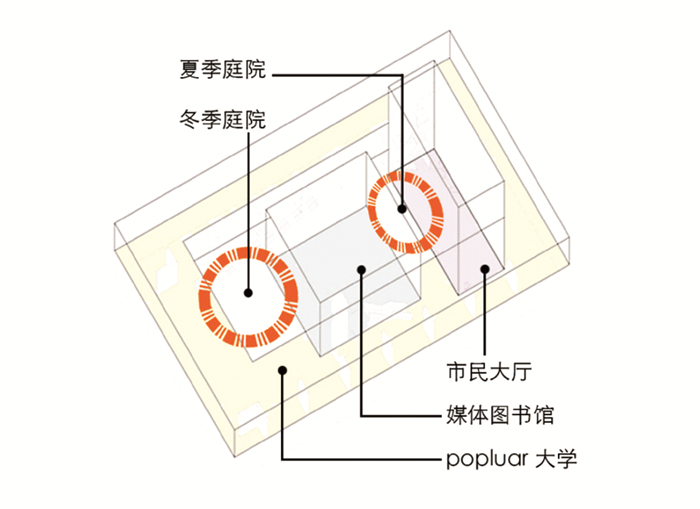

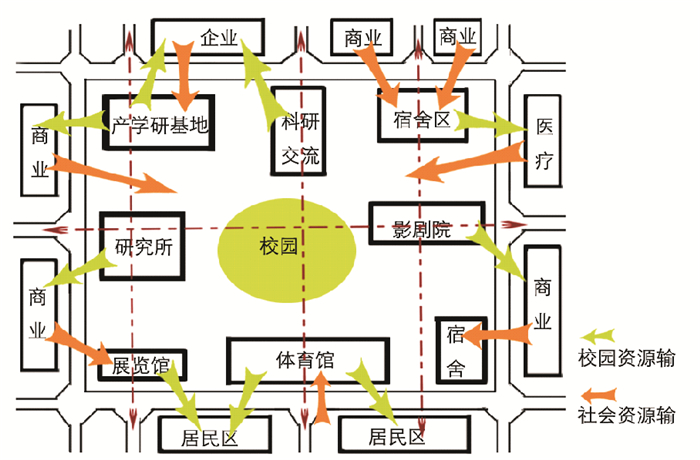

交流服务空间的共享是社会和校园双向服务,实现资源利用的最大化,校园为社会提供科研教育平台和学术技术支持,社会的基础设施、商业网点和文体类建筑也为校园所用,二者在空间环境上相互渗透,功能上相互依托,实现轴线的延续和环境的融合.西班牙阿尔科文达斯一个由3个相互嵌套的体量拼合并漂浮在地面上的综合体Espacio Miguel Delibes(图 10),图书馆和市民大厅在庭院中有一面与大学相接,每个体块既可以单独使用也可以并联使用.

-

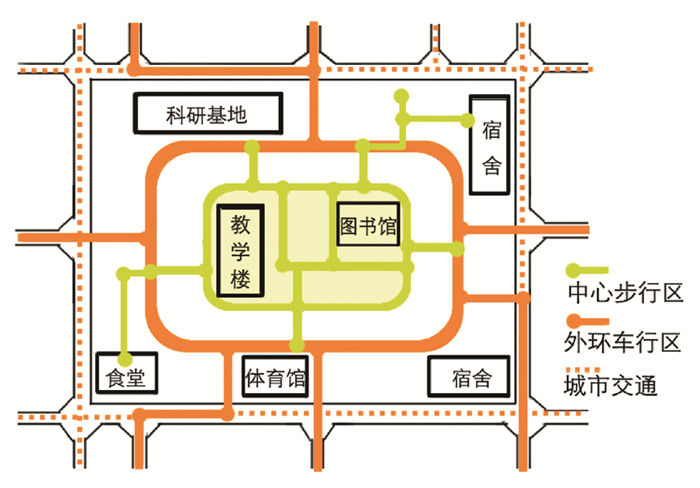

校园的开放化和共享化促使校园的交通轴线不断蔓延,校园的交通空间趋向开放渗透到城市交通空间中,有机化的交通空间应该作为连接体将被校园隔离的城市空间缝合在一起.美国加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校的交通系统是在中心区打造步行区,在中心区外围设立和城市相接的车型外环路,既满足城市交通的穿行,又保证校园核心区的安全性和独立性(图 11),实现“在乘客源和线路覆盖上的校园-城市交通系统的互补”[13].

-

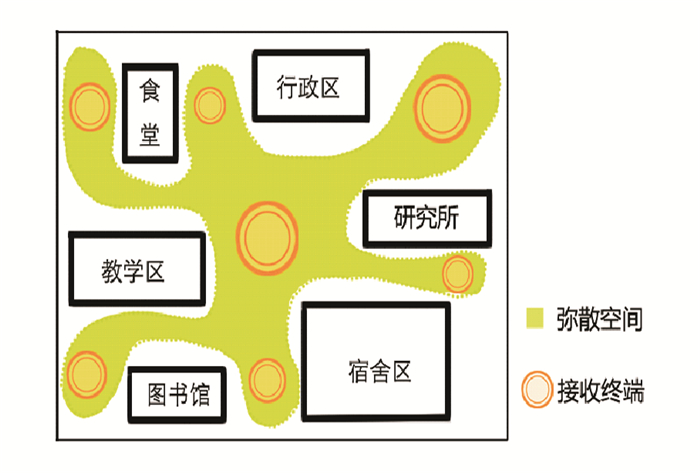

互联网空间是指互联网生活的附属空间和网络配套设备空间.当下校园内的互联网空间多附属于校园辅助空间或临时性设置,缺乏总体规划和灵活性.建筑师董屹对校园的空间提出弥散性的概念[14],弥散的空间易于进入且布置灵活(图 12).弥散化的互联网空间取代大体量核心区的长距离服务半径,散点式的布局让互联网空间全面覆盖校园,校园空间呈现多核心立体网络体系.以快递点为例,更多的学者提出使用校园智能柜自提模式作为快递接收终端(图 13),在互联网不断发展及快递业不断扩展的趋势下,弥散化的互联网空间所具备的灵活取货时间和人力的节省更加凸显人性化和便捷性.

-

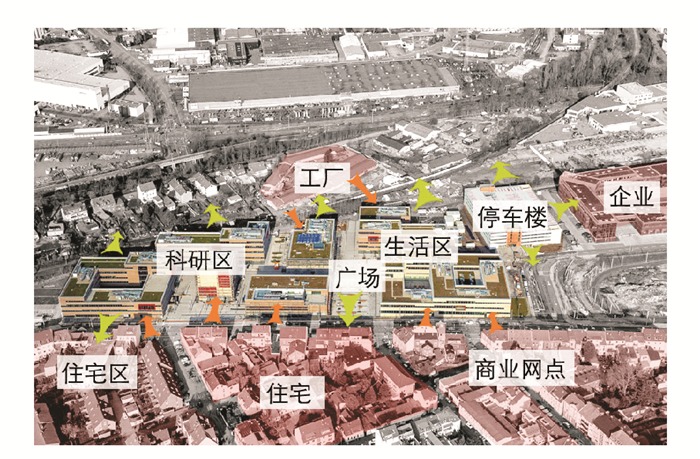

校园边缘空间一般是指在开放式办学理念下大学校园与城市的交界空间,互动化则意味着打破校园的封闭性,让大学和社会有机融合.校园和城市双向互动,在带状的边缘空间中插入科研基地或者体育设施等易于面向社会开放的功能体块作为空间节点,提高边缘空间的利用率和活力,通过边缘空间使校园外部空间和校园内部空间互动交流,延续校园和城市衔接化空间布局的网络体系(图 14).德国鲁尔西部大学内的建筑体块布置顺延了周边的城市形态,并有意识地向四周开放,南面沿杜伊斯堡大街的住宅区不仅可以享受大学校园的文化氛围、活动场所和附属功能,也向校园提供商业和娱乐资源,形成良性的互动(图 15).

5.1. 教学空间多样化

5.2. 科研空间社会化

5.3. 交流服务空间共享化

5.4. 交通空间有机化

5.5. 互联网服务空间弥散化

5.6. 边缘空间互动化

-

社会文化变迁往往具有鲜明的时代特征,大学校园作为高校所有交往活动的承载空间和历史文化的传承者,其发展见证了社会文化的变迁,大学校园的空间也随社会文化的变迁而不断演变.当代社会文化的变迁深受全球化和互联网的影响,对校园空间产生了新的需求,在适应社会文化变迁的情况下,需要科学合理地考虑大学校园空间设计,以满足时代的需求并使校园空间尽可能的可持续发展.

下载:

下载: