-

古镇是我国重要的历史文化遗产,是在特定的自然环境、社会历史时期和文化背景下,人类长期聚居形成的结果[1].其古建筑群、古街巷和古迹等存量丰富,民俗风情和传统手工艺等保存完整,既承载中国的传统文化,又充分反映各时期人们的生活水平与生产水平,体现出较强的历史价值、经济价值和旅游价值.随着旅游业的快速发展,古镇旅游化也向纵深处发展,大量的古镇遭受严重破坏,包括古建筑样式的改变、古建筑群空间格局的变动、古镇自然环境的恶化、土地无序混乱的开发以及古镇文化景观的退化[2],引起了政府与广大学者的密切重视.自2003年以来,住房和城乡建设部与国家文物局开展了对中国历史文化名镇(村)的审核与评选工作,加强对中国历史文化名镇的管理与保护.国内学者也从不同的角度对古镇开发进程中出现的问题进行分析与探讨,如陈可石等[3]从文化景观角度研究用“四态合一”方法复兴古镇的可行性;李储林、霍晓丽[4]研究敖溪土司古镇,讨论古镇内部文化资源整合及周边文化资源集群发展的旅游文化产业发展模式;赵柯涛等[5]在保护和更新的原则上,深入探讨枫桥古镇历史街区实现复兴的方法与策略;江文焜等[6]对丽江市核心范围进行景观分类与计算景观格局指数,分析丽江市文化遗产保护区的景观格局演变过程及驱动因子;王敏菡、周建华[7]研究分析磁器口古镇六大类公共环境设施的地域特征和文化特征,为历史街区的公共环境设施提供设计参考.但现有研究绝大多数是对具体一个或多个古镇开展研究,进而总结出古镇保护与开发的存在问题与对应的策略和模式.基于此,本研究运用Citespace软件对1992—2017年古镇研究的学术成果进行可视化分析,绘制关于国内古镇研究的发文作者、研究机构和关键词的知识图谱,整体把握自20世纪90年代以来古镇研究发展进程,客观地呈现出研究现状,对古镇研究成果开展归纳和总结,分析古镇研究领域的研究态势与发展方向,为后续的古镇研究提供参考与借鉴.

全文HTML

-

为获得古镇研究领域最全面、最可靠的研究成果,本研究选用中国知网数据库核心期刊与CSSCI的论文为数据来源,对古镇研究进行期刊文献高级检索.检索条件选用“古镇”“文化名镇”和“历史名镇”,三者之间关系为“或含”,以“主题”为检索要求,检索时间选择1992—2017年,进行精确检索,对检索结果筛选整理,删除新闻、会议通知、报纸报道、书评等与主题无关的内容,最后得到有效论文682篇,且用Refworks格式导出.

-

Citespace软件是通过对数据的统计分析,运用作者合作网络、关键词共现等功能,绘制某一学科领域的知识图谱,显示此学科领域的热点动向和发展趋势[8-11].该软件由美国德雷塞尔大学的学者陈超美教授引入国内后,便在国内蓬勃兴起并获得广泛的应用,现已成为科学研究的新手段和新趋势[12],如谭雪兰等[13]利用Citespace软件分析中国乡村功能存在问题与发展动向;卢世菊、张咪[14]通过对Citespace软件可视化功能的使用,分析民族区域乡村旅游的关注焦点和研究前沿;张洪等[15]运用知识图谱法,研究国际生态旅游的核心、发展阶段以及发展趋势.本研究运用Citespace V软件,利用可视化功能,绘制发文作者、研究机构、关键词时区与共现的知识图谱,通过图谱中节点的大小、节点之间的连接程度直观表达国内古镇研究的研究态势与发展方向.

1.1. 数据来源

1.2. 研究方法

-

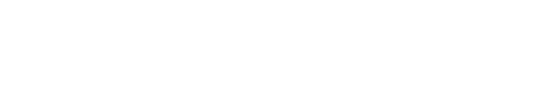

图 1显示国内古镇研究领域学术论文的发表状况.从总发表量看,我国古镇的学术论文年总发表量先逐步增加后略有下降且趋于稳定,尤其是2003年以后学者逐渐加强了对我国古镇研究的重视,相关的学术论文显著增加,至2012年古镇研究力度有所下降,学术论文年发表量趋于稳定.从发展阶段看,可将我国古镇研究总结成缓慢发展、快速发展和平稳发展3个阶段,且在各个阶段中存在较小的波动.自20世纪90年代初起,国内古镇研究刚处于起步阶段,部分学者开始关注此领域,其中建筑学与规划学领域的学者占多数,但因当时技术水平的限制及政策支持力度不足,研究发展缓慢.即使1994年与1995年古镇研究学术论文数量激增,但研究力度不够且文章深度不足,关注度便随之减弱.古镇研究的第2阶段是2003—2011年,2003年11月27日住房和城乡建设部与国家文物局联合审核公布首批历史文化名镇(村),为中国历史文化名镇的管理与保护提供了政策支持,也为学者提供了典型的研究对象. 2003年11月15日住房和城乡建设部审议通过《城市紫线管理办法》,并于2004年2月1日开始施行,以及《世界文化遗产保护管理办法》于2006年通过并施行、2008年颁布《关于历史文化名城名镇名村保护条例》,使国内古镇的保护和发展得到了广泛的关注.与此同时,国内学者开始利用地理信息软件GIS、数学评价模型等方法进行古镇研究,加强了研究的科学性与说服力,提升了古镇研究的广度与深度. 2008年下半年由于受到全球金融危机影响,波及到古镇的旅游业,研究对象受到巨大冲击,学术研究有所下降,因此后一年的学术论文数量减少较为明显,经过一年休整,古镇研究回到上升趋势. 2011年至今,古镇研究进入第3阶段. 2011年通过了《中华人民共和国非物质文化遗产法》,对非遗保护工作影响深远,保持古镇非遗研究的一定热度.但十二五期间,美丽乡村建设兴起,全国各地正在掀起美丽乡村建设的新热潮,其成为中国社会主义新农村建设的代名词,并且2016年中央提出《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》,特色小镇发展迅速.因此部分学者转而研究美丽乡村与特色小镇,虽古镇研究力度下降,但学术论文仍维持一定数量上下波动,学术研究转为平稳发展,论文发表数量趋于稳定.从研究深度及影响力看,发表在复合影响因子大于1和2期刊的论文皆逐年增多,并在15~26篇上下稳定波动,表明国内古镇研究正持续深入,论文数量在增加的过程中,论文质量亦提升,高水平、高质量论文不断涌现,学术影响力增大,影响国内古镇研究方向.

-

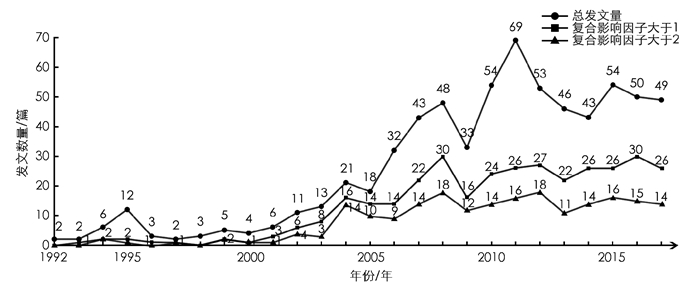

利用Citespace可视化软件,将682篇有效论文数据导入,参数选择“Author”,进行发文作者及合作网络分析,得到古镇研究的发文作者合作网络图谱(图 2).图中节点大小体现学者发文量,节点连线情况与线段粗细程度体现学者之间的合作关系与合作频率.

核心作者是一个学科领域重要的研究者和领头人,对这一学科领域的发展具有重大的影响意义[16].根据普赖斯定律,核心作者发文数量为

N≈0.749×√nmax ,其中N为核心作者最少的发文量,nmax为发文数量最多的作者所发表的论文数量[17].根据Citespace软件统计,发文量最多的作者为阮仪三与赵逵,数量皆为10篇,即nmax=10,得出核心作者发文数量为0.749× 10 ≈2.4,即发文量超过3篇的作者为核心作者,统计共15人(表 1).从发文量看,由表 1可知,15位核心作者的发文量占总发文量的11.3%,奠定了国内古镇研究领域的学术基础,其中阮仪三、赵逵并列第1,发文量为10篇.阮仪三研究主题包括古镇保护、规划与合理发展;赵逵研究主题包括古镇资源研究.张捷排名第3,发文量为7篇,研究主题包括古镇评价体系研究与旅游形象定位.从合作网络看,结合表 1与图 2,发文作者的核心研究团队尚不明显,呈现“整体分散、局部集中”的特点,不利于古镇研究的可持续发展.各核心作者之间缺乏学术交流、合作强度不足,尤其是排名前3的核心作者未有学术联系. 4人及以上的研究团队有4个,即张捷、赵勇、李东和与刘泽华团队;黄震方、郭文、吴丽敏与王丽团队;杨载田、刘沛林、邓运员与刘天曌团队;杨忆妍、白桦琳、郝君、王南希与王乐君团队.进一步分析这4个团队的研究方向,主要有:历史文化村镇保护评价体系研究[18-19]、古镇用地格局演变及驱动机制[2]、文化旅游地空间生产研究[20-21]、古镇的保护与旅游开发探索[22-24]等.

-

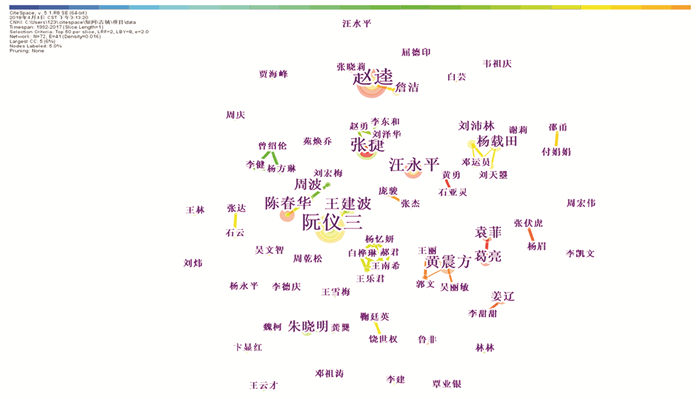

运用Citespace软件将682篇论文进行发文机构分析,参数选择“Institution”,得出古镇研究的发文机构统计表(表 2)与合作网络图谱(图 3).从发文数量看,同济大学的发文量为48篇,占排名前10的机构发文总数的45.2%,远超排名第2的四川大学,表明在古镇研究领域中,同济大学处于领先地位,其他机构科研能力与其相比差距较大.同济大学凭借自身建筑学与城乡规划学的优势,优越的地理条件与经济条件,易于开展江南古镇的保护与发展研究,在孤岛化的古镇文化景观保护[25]、新旧水乡古镇共同发展[26]等方向的研究较为深刻.从二级机构看,排名前10的二级机构主要为建筑与城市规划学院、旅游管理学院,其次为地理科学学院,较为缺乏与其他学科的交流,古镇研究存在较大的发展空间.

从合作网络看,发文机构知识图谱显示出同济大学的核心地位,具体来看,同济大学与华中科技大学、东南大学、华东理工大学、上海对外经贸大学存在较深的合作关系,积极推动古镇领域的发展,有助于古镇研究的可持续发展.其他大多数研究机构较为分散,少数机构有合作关系,如清华大学与南京大学、云南大学与昆明理工大学等,但合作的机构数量少,合作强度不足,因此独自研究的机构需增加与其他机构的合作,广泛开展交流,促进资源共享,使古镇研究朝多元化发展.

-

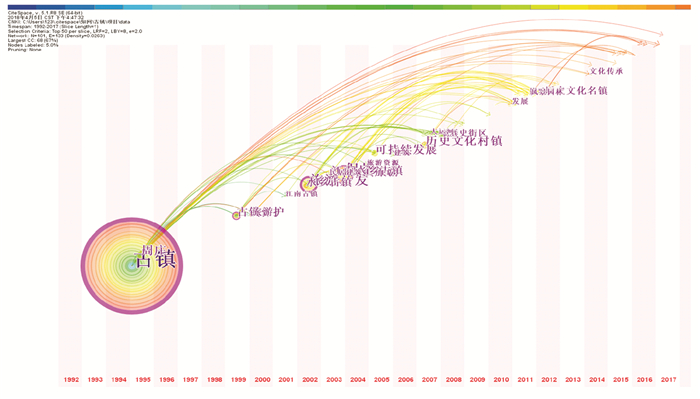

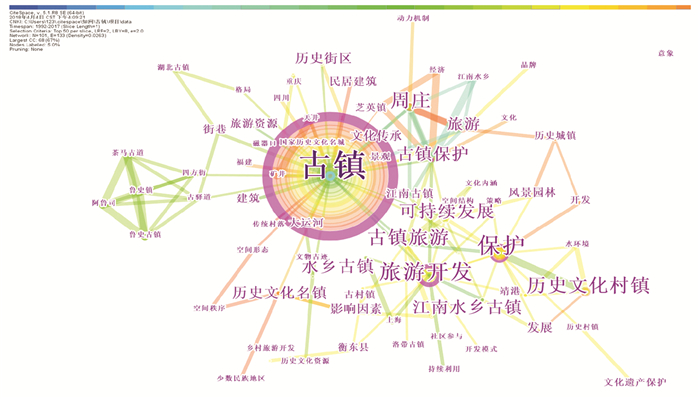

关键词是一篇文章高度凝练的核心词汇,可以直观地反映这一学科领域的研究热点与发展方向,运用Citespace软件将682篇论文进行关键词图谱分析,参数选择“Keyword”,得出国内古镇研究关键词统计表(表 3)、关键词时区图谱(图 4)与关键词共现图谱(图 5).

-

国内古镇研究是一个动态发展的过程,Citespace可视化软件生成的关键词时区图谱清晰直观地显示古镇研究的主题结构发展进程.图 4显示1992—2017年古镇研究领域的主题结构变化可分为3个阶段,即第1阶段为1992—2002年,第2阶段为2003—2010年,第3阶段为2011—2017年.这也与图 1的发文数量分析结果相吻合,更有力地说明古镇研究的主题结构变化为此3个阶段.

结合表 3与图 4,第1阶段中我国古镇研究频次前20的关键词有古镇、旅游开发、周庄、古镇保护、水乡古镇、旅游和江南古镇.这一阶段古镇的研究主要以古镇资源研究为主,一些学者调研以周庄为首的江南水乡古镇,涉及古镇资源的概念、特征、分布、价值、发展等方面,初步探讨古镇旅游开发的模式和方向,挖掘古镇所具有的旅游价值与经济价值,并且在进行古镇旅游开发的同时也开始认识到旅游容量饱和、商业化过度给古镇资源带来破坏[27-30].第2阶段中我国古镇研究频次前20的关键词有保护、古镇旅游、历史文化村镇、可持续发展、江南水乡古镇、历史街区、发展、大运河、民居建筑和街巷.这一阶段古镇的研究主要以古镇保护与发展为主,许多学者对古镇旅游的产品开发、旅游开发模式与经营模式进行深入研究,但古镇旅游在促进发展的同时,也破坏了当地的自然与文化景观,因此部分学者提出古镇旅游的可持续发展,要求在保护古镇文化遗产的前提下,发展旅游产业,提高古镇居民的生活水平,且旅游产业收入回馈古镇的保护工作,从而达到良性循环[31-33].与此同时,一些学者对上一阶段的研究成果展开延伸,不再局限于古镇整体保护与发展的研究,深入分析研究对象,研究集中为古镇空间结构形态的分析[34-37]、民居建筑特色及灰空间解读[38-40]、街巷的空间结构与功能研究[41-42],通过对空间结构的解读与整合,让古镇空间格局再生,焕发新的生命力,从而提高古镇对现代社会的适应能力.第3阶段中我国古镇研究频次前20的关键词有历史文化名镇、文化传承与影响因素.这一阶段古镇的研究主要以古镇文化传承为主,随着对古镇保护的深入研究,古镇这一“非遗”集聚社区则可通过文化空间再造来实现现代环境下的生存和发展,而文化空间的营造则需要广大公众的参与,让公众产生文化自觉、文化自信,从而使古镇注入文化灵魂和经济血液[43-47].

-

通过图 5的古镇研究关键词共现图谱,研究分析关键词的主要节点以及聚合程度,可将古镇研究分为4个发展方向,这4个发展方向清晰地呈现出研究热点与发展情况,即第1个发展方向为“古镇-旅游资源-文化传承-影响因素-历史文化名镇”,第2个发展方向为“保护-可持续发展-历史文化村镇-古镇保护”,第3个发展方向为“旅游开发-江南水乡古镇-古镇旅游”,第4个发展方向为“周庄-民居建筑-历史街区-建筑-旅游”.通过参照以上的4个发展方向,对中国知网中古镇的相关文献以及本文中核心作者与核心机构的研究方向进行整理分析,得到第1个发展方向主要集中为古镇旅游资源研究[48-51],包括对古镇历史、古镇风貌、古镇建筑和古镇文化等资源的调查与分析;古镇旅游对当地居民影响的研究[52-54],包括当地居民参与古镇旅游发展的研究以及古镇旅游对当地居民产生影响研究;古镇旅游影响游客行为与感知的研究[55-56],包括研究游客古镇旅游体验的形象感知与满意度,为古镇的改进提出建议;历史城镇文化传承与发展等[44-47],包括研究古镇文化空间再造来实现现代环境下的生存和发展,激励、推动、引导社区民众参与历史文化保护.第2个发展方向主要集中为古镇旅游可持续发展研究[32-34],包括研究古镇文化保护与旅游产业平衡,旅游产业收入回馈古镇的保护工作,达到古镇可持续发展;古镇保护及更新策略与机制的探析[26, 57-60],包括在整体保护古镇的基础上,采用小规模、渐进式和微循环的动态更新模式,分阶段对古镇进行有机更新;古镇空间结构与格局的解读与分析[34-37],包括运用地理信息技术、空间句法等分析研究古镇空间形态与类型;旅游目的地遗产保护研究[61-64],包括研究非遗环境保护、非遗层级保护和传承人保护、社区参与等保护方式,促进古镇非物质文化遗产的保护和发展;景观孤岛化下的古镇景观保护模式探究[25],包括研究古镇传统文化景观孤岛化现象、特征及形成过程,通过确定保护圈层、构建文化景观遗产廊道和景观生态网络格局,实现传统文化景观与缓冲空间的结合.第3个发展方向主要集中为古镇旅游产品开发研究[65-69],包括研究古镇的特色,摆脱单一、同质旅游产品,对旅游产品深度开发突显古镇自身独特品质;古镇旅游开发模式与策略探讨[70-74],包括综合分析各成功古镇保护与旅游开发模式,为今后古镇的合理开发和发展模式创新提供借鉴.第4个发展方向主要集中为古镇民居建筑特色及建筑灰空间解读[38-40],包括研究古镇民居建筑的形态特征与空间结构体系;古镇街巷的空间结构与功能研究[41-42, 75],包括研究街巷建筑布局、沿街建筑群体的空间形态以及街巷交通联系、商业经济、休闲交往和生活辅助等功能.

2.1. 发文量分析

2.2. 发文作者分析

2.3. 发文机构分析

2.4. 关键词知识图谱

2.4.1. 关键词时区分析

2.4.2. 关键词发展方向

-

本研究以1992—2017年中国知网数据库的核心期刊及CSSCI中关于国内古镇研究的682篇论文为数据来源,运用Citespace软件进行可视化分析,解读古镇研究的发文作者、研究机构和关键词的知识图谱,呈现古镇研究领域的热点动向和发展趋势.结果表明,我国古镇研究在经历了2003—2011年的快速发展时期后,研究热度有所下降.从发文作者看,阮仪三、赵逵等15人为核心作者,但是发文作者的核心研究团队尚不明显,呈现出“整体分散、局部集中”的特点,各核心作者之间缺乏学术交流,不利于古镇研究的可持续发展.从发文机构看,同济大学处于领先地位,与较多大学存在合作关系,积极推动古镇领域的发展,而其他机构科研能力与同济大学相比差距较大,且多为独自研究缺乏机构间的合作.从关键词时区图谱看,古镇研究领域的主题结构变化分为1992—2002年的古镇资源研究、2003—2010年的古镇保护与发展和2011—2017年的古镇文化传承这3个阶段,但近些年新颖的研究主题较少,缺乏理论创新.从关键词共现图谱看,我国古镇研究分为四大发展方向,清晰呈现研究热点与发展情况,研究内容与方法趋于多元化与多学科交叉.

-

随着我国城镇化的逐步推进和旅游业的快速发展以及美丽乡村、特色小镇的大力建设,我国古镇也面临着新的挑战和机遇,在这新背景与新形势下,从旅游学、规划学、建筑学和社会学等多学科交叉融合的综合视角看,古镇研究需要新的主题与创作空间,今后的古镇领域进一步研究则可从理论、视角和方法3个方面展开.

第一,加强古镇研究的理论创新.从论文内容来看,古镇的研究大多为对现有的个案进行分析与评价,从而总结得出相应的结论,且发文学者与研究机构独自研究,使得结论较为散乱,具有较强的地域局限性与个体局限性,缺乏对相应理论的归纳总结,也很少将已有理论应用到实际中来,因此需要加强各学者之间的学术交流,建立一个相对完善的古镇研究理论体系.在目前古镇的研究都是指向保护和发展这个目标,因此研究可将保护和发展作为目标层,将古镇建筑、街巷、民俗和文化等主体资源、古镇周围自然环境等附属资源以及古镇周围旅游地等外围支持资源作为要素层进行展开,有助于古镇研究更具有系统性与前瞻性,从而不同于案例研究的滞后性,且要素层涉及不同的学科,在进行古镇研究时可多学科交叉,如研究古镇建筑本体时,从建筑外部空间环境与文化内涵等方面切入研究;古镇外部自然环境与周围旅游目的地对古镇旅游形象感知影响的研究.

第二,拓展古镇领域的研究视角.现阶段的古镇研究视角多为以各学科为主的研究视角,如文化景观视角下古镇复兴、网络游记视角下消费者偏好研究等,但这些研究视角过于杂乱,并不能涵盖整个古镇的研究视角,而古镇的建设与发展是与人紧密相关的,因此可从不同主体视角下开展古镇研究,将其分为旅游者视角、古镇社区居民视角、旅游经营管理者视角以及政府视角下的古镇研究.

第三,加强古镇研究的方法创新.现阶段古镇研究的方法分为定性分析与定量分析两种方法,其中定性分析主要为实地考察、问卷调查、文献查阅等方法,定量分析主要为大数据获取与分析、数学评价模型建立、地理信息技术等方法.因此将传统的定性方法与现代数字化方法进行逻辑性地结合使用将是突破现阶段单一研究手段的瓶颈.在当今大数据信息的潮流下,获取有关古镇的大数据并对其筛选,确保每个数据的准确性与可靠性则尤为重要,同时对大数据进行分析也需选择具有科学性的数学模型或数字化技术,研究得出的结论才具有科学性.

下载:

下载:

百度学术

百度学术